纸上旅行之三

蔡天新

在两节车厢的连接处倚窗相对而立,是火车上最浪漫和最富诗意的地方。

——题记

读研以后,助学金增加了,但我不记得具体数额,不过应该不会超过每月50元。依然是同一条铁路线,同一条回乡的公路或水路。现在想起来,那时我太安分守己了,居然没想过趁着考研换一所学校和城市,也没有想过出国留学,那对拓宽专业视野和增长见识肯定大有裨益。少年班的同学们,有些通过英语托福考试出国了,而我的英文,包括口语是班上公认最好的。我想起近代欧洲,牛顿、高斯也从一而终,只有一个母校剑桥、格丁根,才得到一丝安慰,毕竟我工作以后换了地方。而爱因斯坦是19世纪和20世纪之交的大学生,以他为骄傲的大学至少有七所,分属德国、瑞士、捷克和美国。

读研前两年,除了回家探亲,我只有一次到西北远足,还有就是到黄河入海处的东营,那儿有一座油田和一所石油大学,我的同班好友怀宝良毕业后分配在那里。于是在一个秋天,我与室友邢安庆结伴前去探望,大学时代我们三人关系最好。那时东营还没有设市,更没有高速公路或高铁,绿皮火车慢悠悠地把我们载到那里,我平生第一次看见那些左右摇摆的游梁式抽油机,俗称磕头机。不料几年以后,宝良得了不治之症,他是我们班第二个辞世的。而安庆不久留学去了加拿大,在我新千年的一次北美之旅中,我们终得以在多伦多一见,谈话却已不如当年那样亲密。所幸多年以后,宝良的独生儿子继承了父亲的专业,并考上了上海交通大学的博士生,可谓青出于蓝而胜于蓝。此乃后话。

1984年对我来说是一个特别值得纪念的年份,那年元旦早晨,我写出了第一首诗《路灯下的少女》。与大部分诗人或诗作者一样,我写作最初的动力来自青春期的萌动和异性,但却有着形式上的差异。别人都是从自己喜欢的女孩(男孩)那儿获得灵感,我却连人家的面都没有看清。那是元旦前夕,临近子夜时分,新年的钟声即将敲响。我在一位老乡生物学老师家里看过央视迎新晚会后,步行返回寝室,当走到校门口时,突然有位年轻女子从一棵梧桐树下蹿出,急切地投入我的怀里,随后又失望地缩回。

原来,那女子错把我当成约会对象了。当天晚上我久久没有入睡,翌日早晨醒来口中仍念念有词。我把它写在一张白纸上,碰巧室友阎庆旭是个文学青年,他看过后说了一句让我惊讶的话,“这是一首诗呀”。无疑,那是我生命中的一个重要时刻。老阎也是我的大学同班,在怀宝良走后没几年,他因心肌梗死突然离世,那时他已拿到博士学位,在北京地质大学任教,事情发生在他的研究生的毕业论文答辩会后的谢师宴,他多喝了几杯。有意思的是,拍大学毕业照时,怀同学和阎同学一左一右挨着我。而最早因白血病离世的杨申同学来不及与大伙儿合影,便住进了他双亲任教的医学院附属医院,原本他也已考取山东大学研究生。

读研期间,每逢假期回家,我依旧走京沪线,但每次总有点小变化。我又去看了扬州四姨两回,都是在夏天,分别是在回家和返校路上。有一次选择了水路,即从上海乘船沿长江到江都县(现江都区)大桥镇,再从大桥坐汽车到南京。假如后面一段也走水路的话,那很像20年后的多瑙河之旅,我从布达佩斯乘船到斯洛伐克首都布拉迪斯拉发,三天之后再从布城到维也纳。因为舅舅在台湾多年未归,四姨和母亲特别亲近,她见到我总是很开心,好像我每去看望四姨一次,等于替她们姐妹重逢一回。记得那天长江上有雾,我想起了北京诗人牛波的诗句:“船与船会打招呼的。”那会儿唐晓渡和王家新编选的《中国当代实验诗选》刚由春风文艺出版社推出,牛波的诗排在最前面。

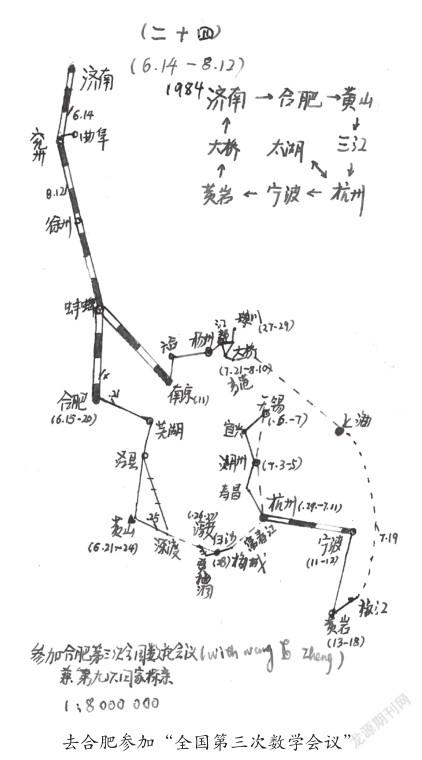

研二那年春天,我的论文《一类数论函数的均值估计》因改进了匈牙利数学家爱多士提出并研究过的一个问题,被《科学通报》录用了。那会儿尚没有SCI一说,也没想过要投外国杂志,《科学通报》这类刊物是我们向往的。甚至陈景润宣布证明哥德巴赫猜想“1+2”的结果,也刊登其上。一年以后,爱多士访华,他来到济南,我有幸与这位史上最多产的数学家单独讨论过问题。夏天,“第三次全国数论会议”在合肥中国科学技术大学召开,潘师让我和两位师兄去参加。在我的提议下,我们路过曲阜玩了半天,参观了孔子故里。王炜曾在算术级数上的素数分布这一经典数论问题上做了贡献,可惜他后来放弃了学术生涯,继郑洪流之后也去了北美,改行做计算机软件开发,后来我们仨再次相聚是在西雅图微软总部。

中国科大是1958年创办于北京的一所理工精英大学,隶属中国科学院,1970年迁往合肥。科大少年班尤其引人注目,对年轻学子很有吸引力。虽说受地理位置等因素的制约,但如今的科大仍属于C9名校,相当于美国的常春藤联盟或德国的精英大学。那时已快放暑假,同学们忙于期末考试,校园里空荡荡的。我对科大印象最深的是一尊孺子牛雕像,上面刻着鲁迅的名句。我已不记得平生第一次走上讲台做学术报告的情景了,只记得王炜报告时有位老师提出了尖锐的问题。至于合肥,似乎没有任何特别印象。28年以后,我应邀参加安徽电视台主办的“新安读书月”,才有机会参观安徽博物馆和李鸿章故居,并在合肥大剧院做了一场讲座。同时我也发现,合肥和郑州是变化最大的内陆省会。又过了九年,我再次来到合肥,做客科大和杨振宁先生的母校——合肥一中。

合肥会议结束后,我们结伴去黄山游玩三天。那段旅程走了14小时,记得我们是在芜湖坐轮渡过了长江,还经过“桃花潭水深千尺”的泾县。可惜我没有像初登泰山那样画一幅登山图,但无疑对迎客松和天柱峰印象深刻。剛好那年春晚,香港歌手张明敏唱红了《我的中国心》,长江、长城、黄山、黄河声望日隆,至此我也算一一游览过了。之后我们各奔东西,我乘车去深渡,从那里坐船,依次经停千岛湖畔的淳安和富春江边的梅城。多年以后,师叔潘承彪的弟子、因在孪生素数猜想方面的突破性研究蜚声世界的张益唐教授来到浙大讲学,告诉我他也在会后跟我们上了黄山,并随后去了杭州。那次我在杭州停留了差不多两周,依旧被米市巷吸引,还去了太湖和无锡。多年以后,杭徽高速和杭黄高铁先后通车,杭州成了离黄山最近的大城市,我也曾多次重访黄山。

1984年的寒假来得特别早,1月13日,我便迫不及待地离开学校了。那是我的第23次旅行,也是学生时代最远的一次远足,行程约6500公里。我的目的地是宁夏回族自治区首府银川,我有一个堂姐在那里工作,她是我大伯的女儿,1958年大学毕业后,偕同男友(姐夫)自愿去了宁夏支边。他们有一双儿女,取名少京和少宁,虽说年龄都比我大,却管我叫舅舅。堂姐和姐夫都是建筑师,由于众所周知的原因,这个专业后来变得十分吃香,他们也得以双双回到杭州,堂姐甚至退休后又被返聘了十多年。

算起来,无论济南与银川,还是银川与杭州之间的距离,都比我从山东大学回家要远,虽说那时车票不贵,对我来说仍是较大的开支。好在我对铁道部学生票规则有研究, 以数学系的名义打了一个证明给济南火车站售票处,声称我是银川人,因为临时丢失学生证来不及补发,请予购买半票云云,分管学生工作的刘副书记同意并盖了公章。接着为了买到银川回家的半票,我又草拟了一个证明,声称我在银川实习,恰逢寒假,由实习地直接回家。这两张证明果然有效,为我的银川之行节省了20元钱。这是我学生时代少有的一次“违规”,后来我在世界之旅中了解到,为使青年学子了解世界,各国政府制定了许多优惠政策,鼓励他们假期出游,而不仅仅是回家,心里才感觉坦然了。

那时候的硬座坐票均是数天内到达有效,这一点也被我充分利用了。第一站是北京,我在小姑家住了两天,然后向西穿越内蒙古,是否经过大草原我就不得而知了,因为一路几乎全是夜晚。到达银川时我发现那边的天气比济南低了好几度,鼻子里边都快结冰了。有一天,少宁带我去公园学滑冰,那里可谓冰天雪地,我穿上冰鞋以后,怎么着也迈不开腿。我还记得第一次参观清真寺的情景,那里几何形状的构图远远多于佛教寺庙,这可能因为女性画面对于穆斯林是个禁忌的缘故,以至于多年以后,我在《数学传奇》和《数学简史》这两本书里写到阿拉伯人的数学成就时,都有放清真寺的插图。

2011年秋天,银川举办了一次国际诗歌节,我接到了组委会的邀请重游故地。有一天,诗人们游览了贺兰山东麓的西夏王陵,当我看到那些圆锥形的黄土堆,感觉有些似曾相识。这些陵墓是由“文革”期间修筑机场的士兵们发现的,它们被誉为“东方金字塔”,却有些名不副实,因为毕竟只有十来米高,尚不及墨西哥和中美洲玛雅人的金字塔。西夏是11世纪初以党项羌族为主建立的封建王朝,定都银川,历时189年,共十位皇帝,最后被蒙古人所灭 。西夏前半时期与北宋、辽平分秋色,后半时期与南宋、金三足鼎立。又过了十年,中国数学学会在银川举办“数学文化”论坛,我应邀专做了一个报告。

告别银川以后,我乘夜车去往西南方向,到达另一座黄河流经的城市——兰州时,恰好是早晨,我趴在硬座车厢的茶几上度过了又一个夜晚。那天天气晴朗,我参观了西部唯一的综合性重点大学——兰州大学,还吃了一碗拉面。没想到的是,兰州拉面后来竟然遍布全国大大小小每一座城市,堪称中国最大的饮食连锁店,甚至美国的普林斯顿大学里也有一家。兰州是一座依黄河修建的狭长的城市,我一个人在河边坐了许久,记忆里的母亲河还算清澈,可是,与后来我在西宁南面的贵德见到的仍无法相比,那次我参加了青海湖诗歌节,在黄河边住了一晚,亲自印证了一句俗语:天下黄河贵德清。

虽然敦煌和嘉峪关离兰州都还很远,我仍然想起了诸如“葡萄美酒夜光杯”,“西出阳关无故人”的诗句。当又一个夜晚来临,我搭乘夜班火车,沿陇海线东行。过天水和宝鸡时,中间穿越了无数隧道。到达古城西安又是一个阳光明媚的早晨,我在老同学岳军那儿住了三个晚上。那是西北电讯工程学院(今西安电子科技大学)的教师宿舍,岳军和我大学并不同班,但有两年我们同寝室。毕业后他被分配到了西安,在经历了一次婚姻之后又回到老家青岛。

西安(长安)是中华民族历史最为悠久的故都,尤其它是汉唐的首都,也是“丝绸之路”的起点。由于唐时欧洲正处于黑暗的中世纪,因此长安也是世界上最繁华的城市,正如宋元时的杭州(临安)那样。对我个人来说,长安还有着特殊的意义,因为我的名字来源于杜甫写长安的一首诗《丽人行》,开头一句写道:“三月三日天气新,长安水边多丽人。”虽然杜甫诗歌以批判和现实主义见长,但偶尔也有抒情的时候,这首诗的开头属于这种情况,写的是“长安八景”之一的曲江流饮。但写着写着,诗的锋芒便指向春风得意的“杨氏兄妹”。

以个人愚见,中国人重男轻女,尤其容不得风光无限的女人。这方面,文人墨客也不例外,甚至比普通百姓更甚。即便是唐代,前有初唐骆宾王的讨武檄文,后有盛唐杜甫的这首《丽人行》(倒是白居易的《长恨歌》更偏重李杨二人的爱情悲剧),虽然风格不同,但目标指向一致,分别对准唐代最风光的两位女子——武则天和杨贵妃。即便到了20世纪后半叶,江青也成了祸国殃民的“四人帮”之首,似乎“十年浩劫”的灾难都源于她。除了政治人物,女优也不乏牺牲品,从民国年间的阮玲玉到“文革”时期的上官云珠。

离开西安以后,我还经停临潼,参观了兵马俑和华清池,并眺望了至今尚未开挖的秦始皇陵。古时掩埋活人比雕刻群像常见,这才是兵马俑的价值所在,既是弥足珍贵的艺术品,又挽救了无数生命。遗憾的是,阿房宫和大明宫早已毁灭,“八水绕长安”的盛况也难以再现,但钟鼓楼、大小雁塔、碑林、秦腔和终南山依旧。多年以后,我曾多次返回这座古城,有一回与友人坐在城墙下饮酒,追忆了古时的盛景。再后来,我写一本小书《26城记》。每个字母选一座城市。在“X”字母名下,我选择了西安,候选城市有三座:乌克兰的哈尔科夫、希腊克里特岛的哈尼亚和中国厦门。并且,西安是此书唯一正选的中国城市。

黄山和西北之旅的那年初冬,在导师潘师的建议之下,我和王炜一块儿去北京中国科学院数学研究所(今数学与系统科学研究院)查阅资料。在互联网时代的今天,这样的出差机会已经没有了。那次是我头一回公差去京城,住在中关村的地下招待所里。记得数学所资料室的女管理员个个热情似火,很能说话,也愿意说话,对所里每一位研究人员的家庭情况了如指掌,对每一位在读研究生的婚姻和恋爱情况也非常了解。自然而然地,她们把我和王炜的个人情况也问了个一清二楚。

在数学所,我有一位大学同班同学在读研究生,那就是后来大名鼎鼎的郭雷,他一如既往攻读控制论,导师是数学家陈建功先生的儿子陈翰馥。郭雷是山东淄博人,比我年长两岁,他高中毕业时,和我一样遇到高考恢复。不同的是,填报志愿时他想象自己坐在家里一按电钮,农田里的水泵就能自动浇水,也能自动监视农田的灌溉情况。郭雷心智早熟,本科期间便与济南百货大楼的团委书记恋爱上了,毕业后很快成婚。不过那时郭雷的妻子还在济南,他只身在京城读书,我们的友谊持续到今天。控制理论或控制论(Cybernetics)是由美国数学神童维纳创立的数学分支,我记得那时郭雷便已信心满满。

没想到的是,我竟然在随后的半年时间里接连来到北京,共计逗留了一个多月。画了三幅手绘旅行地图几乎没什么区别,来回都是乘坐火车,唯一的差异只有日期、同伴和目的了。第二次是1985年春天,包含五一节刚好一周,不过那会儿没有长假或小长假。那次我去北京是参加“首都高校大型社会观念变革学术研讨会”,同行的有学历史的研究生会宣传部长孟祥旭,我因为获得首届山东大学研究生优秀论文一等奖,担任了学习部长一职。孟兄后来出任钓鱼台国宾馆管理局副局长,而担任研会主席的中文系博士生李从军毕业后也来到北京,曾任新华社社长等要职。

那次来北京开会前,既没有领导找我们谈话,也无人要求我们说话要注意。那时可谓思想解放的年代,会议地点是在人民大学或北师大,没有被我记录在手绘旅行图上很是遗憾。印象最深的是有一天,哈佛大学杜维明教授也来参加会议,会议室里只有一张长桌子,杜教授刚好坐在我对面,相距不到两米。那时他正值中年,我们则初出茅庐血气方刚,大家发言很踊跃,其间,我和杜教授竟然就某个观点争论了一番。我对政治并无多大兴趣,更不想借机成为校园明星。而杜教授也有言在先,40岁前诵读诗书,50岁前研究其义,60岁前反复抽绎,60岁后才著书立说。

多年以后我才了解到,杜教授抗战时期出生于昆明,后在台湾接受高等教育,再留学美国。我们见面时他是哈佛大学的历史学和哲学教授,正担任东亚语言和文明系主任。同时,他也是所谓新儒学的代言人。杜教授后来出任哈佛燕京学社社长,如今遍布世界的孔子学院恐与他的建议有关。至于外界所言他借鉴哲学人类学、文化人类学、比较文化学、比较宗教学和知识社会学等跨学科研究方法,阐明了儒家思想的现代意义和发展前景,勾画了当代新儒学理论的基本构架,则多少有点玄虚了。

初夏,我和王炜又一次去北京,这回是到数学所听美国哥伦比亚大学哥德费尔德教授讲学。他讲的数论代数和几何味道很浓,我们都听不大懂。在同余数问题里,有个著名的哥德费尔德猜想,说的是同余数与非同余数各占一半。现在看来,哥德费尔德可能算不上大数学家。那年他38岁,刚刚成为哥伦比亚大学正教授。他的导师伽拉赫尔是大筛法问题专家,做解析数论这一行的人都非常熟悉,我们在潘氏兄弟所著《哥德巴赫猜想》一书里学习过,我在讨论班里也做过这方面的专题报告。不知是否因为这个原因,王元先生邀请他来讲学,那次陈景润先生并未露面。坐在最前排的是数学所王元先生的硕士研究生张寿武,他比我和王炜年长一岁。

张寿武现在执教于普林斯顿大学,已是数论领域首屈一指的华裔数学家。据他自己回忆,哥德费尔德来讲学是他学术生涯的转折点。那十天里,他不仅每次听课都坐第一排,且不停地帮客人擦黑板。因为是东道主,王元先生让他陪客人游览京城。游览故宫时他非常紧张,因为不会讲一句日常英语。在故宫买好门票后,“我发现我的运气又来了,故宫里所有的说明都有英文,不用我说一句话。我就跟在他后面,然后寻找机会讨论数学……”一年以后,在哥德费尔德的帮助下,张寿武拿到了哥伦比亚大学的全额奖学金,尽管他的托福只考了480分,而550是最低分数线。

虽然那时我已经在一级刊物上独立发表论文,我的英文也比张寿武好,会话完全没有问题,但我却没有他的那股闯劲。我那时没有想过要出国留学,也许因为导师是一校之长,也许因为山东是孔孟之乡。说实话,那时和现在山东大学出国的风气都挺淡的,像郭雷这样的也只是想到来北京(他在国内读完了博士),而张寿武无论他故乡安徽的名校中国科大、本科时就读的中山大学,或者读研的中国科学院,情况完全不同,中国科大和中关村甚至被戏称为“出国留学之跳板”。

当然,如果那时我选择出国,之后必定要为生存持续努力奋斗,加之离开了母语,能否坚持写作就很难说。还算幸运的是,我在博士毕业24年以后,突然提升了自己的数学眼光和想象力。也许,因为所学知识和方法的限制,我解决不了历史遗留下来的那些大问题或猜想,但我却提出了一系列与经典数论问题相关的难度相当的问题和猜想,得到大数学家阿兰·贝克等同行的赞许。尽管我自己非常笃信,但要获得更多同行的认同,仍需要机遇和时间的检验。没想到的是,就在哥德费尔德讲学结束前的一天,从日本传来噩耗,曾经见过两面的传奇数学家华罗庚先生在东京大学演讲时因心脏病突发去世,享年75岁。

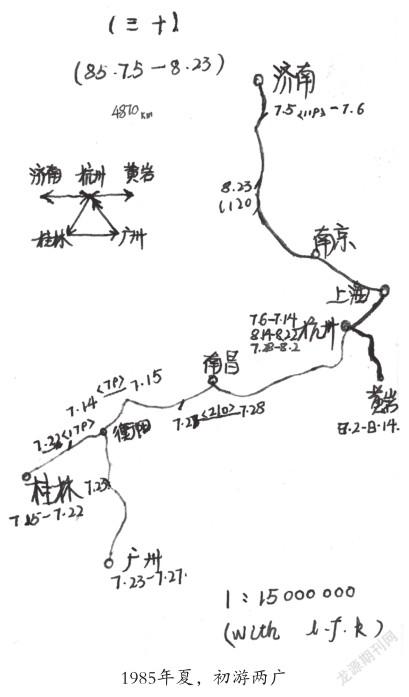

时光到了1985年夏天,我读博士以后的第一个暑假来临。那次是我的第30次旅行,行程约4900公里,仅次于头一年冬天的西北之旅。暑假开始不久,我有点急不可待地乘火车南下,到杭州以后,我便坐151路电车来到米市巷。之前,我和她通了数十封书信,感情逐渐升温。那一年正巧她大学毕业,她在杭州有了一份還算满意的工作。我后来认识到,大学毕业前夕是恋爱的高发期,尤其对于女生来说都渴望找到自己的归宿。而我因为还在读研且年纪尚小,没有那种急迫感。没想到,在众多不为我所知的竞争对手中,她选择了我。一个黑漆漆的晚上,我俩骑车来到孤山北麓,在一片空旷的草坪上躺下,仰望着星空述说情话,留下了初吻。

一周以后,我们一同乘上南下的210次快车。那次我是去桂林参加广西师范大学举办的一个数学暑期班,我们分住在男、女生宿舍。我原希望她带着调色板,那样我上数学课,她可以临摹漓江风光。没想到,恋爱中的女孩不愿做任何技术活儿,她只带了一本保加利亚作家瓦西列夫的《情爱论》。火车离开浙江以后,在江西上饶停靠了比较长的时间,那时候我只知道有过上饶集中营,而不知道附近有两座名山,北边的三清山和南面的龙虎山,都属于世界自然遗产。

我记得在车站上取饮用水的时候,她突然从背后抱住我,说喜欢我宽阔的肩膀,我当时欣喜若狂,长久记着那一刻。后来我才知道,这是恋爱中的女孩爱说的话。那次旅行我们没带照相机,不过从留下的一幅合影来看,我穿着蓝色的牛仔裤,她套着一条白裙。记得她的母亲曾在我面前夸耀,那条裙子除了她女儿别的女孩穿都不好看,我为此深感自豪。没想到若干年以后,另一个女孩亲口对我重复了这句话,这回是借她的闺密之口。虽然那次暑假班我每次听课都没有落下,但主讲老师中有一位来自北大,后来这位主讲老师遇见他的校友潘师,还是把我的事做了如实汇报。好在潘师比较宽容,并没有责怪我,只是与我开了一次玩笑了事。

暑期班结束以后,我们并没有立刻返回杭州,而是乘火车到了广州。那时候两广之间并没有铁路连通,火车绕回到湖南衡阳,再沿京广线南下。换句话说,那年夏天我第二次来到衡阳,而且还不是最后一次,因为归途还得经过这里一次。虽说那会儿车速有点慢,但我们却没有感觉,我们甚至注意到:在两节车厢的连接处倚窗相对而立,是火车上最浪漫和最富诗意的事。2012年夏天,《数学文化》编委会在衡阳召开,我又回到那个地区,我方才了解到,衡阳至株洲段是京广线最难修的,当年张之洞建议并督修京广铁路,在其他路段(长江除外)全部铺设完成以后,又多花了18年方才完工。

那次放暑假前,我与家住广州的历史系博士生谭世宝兄约定,到了羊城借宿他家。世宝兄是香港人,毕业于中山大学,工作多年后考入山东大学读研,师从著名史学家王仲荦先生,我们在一起上过一年的英语课。硕士毕业后世宝在香港又取得一个哲学博士学位,他在南国任教多年后,又回母校山东大学任历史文化学院的特聘教授。世宝兄相貌堂堂,与我记忆里的香港人不一样,且为人厚实,颇有长者风范。事实上,他也比我年长一轮多。我记得他的家是一座老式公寓,坐落在广州市中心。

那时广州对我们来说,是一座红色的革命都城,并没有后来发达的经济、报业和娱乐业。除了漫步珠江和中山公园、越秀公园以外,我们还去了中山大学和白天鹅宾馆,乘电梯上了白天鹅宾馆28层高的顶楼,这家内地第一家五星级酒店落成于1983年,那时我对去香港或澳门想都不敢想。回到杭州以后,我又在米市巷滞留了五天,终于想起要回家,那次我只在黄岩逗留了12天,母亲详细询问了米市巷和旅途的情况。返回杭州以后,我又在张姨家住了一个星期,才乘火车回济南。

没想到的是,就在我出发前,干了一件傻事。下午3点左右,我开始收拾行李,把户外电线杆上自个儿的衣服收回,而没有把她家人已经晾干的衣服同时收下。结果我走以后,张姨在女儿面前严厉地批评开了,这件事为我们的关系埋下了阴影。事实上,这只是个导火索,最主要的原因是,我与她女儿恋爱之后,把她给冷落了。本来嘛,是张姨先看中我,她是我们的撮合人。加上我从黄岩回来,我母亲没有任何表示,无论话语还是礼物。老人家大概觉得我太小,远没到成家的时候。另外,多年以来,母亲一直是我最亲的亲人,现在突然出现了一个张姨,她不习惯。

遗憾的是,那些情意绵绵的书信在一个冬天被绝望的我烧了个精光,我记得信末的署名是三个英文字母:L. F. K。从那以后,我再没有去过阳朔,没有去到阿牛和刘三姐对歌的那棵大树底下。广州和深圳倒是常来常往,有两次分别是参加“珠江诗歌节”和方所书店的开张。后面那次邀请方是一家服装公司,那正是她的专业。不过,由贝贝特公司出面制作,我的随笔集《难以企及的人物——数学天空的群星闪耀》后来由广西师范大学出版社出版(2009),算是我与桂林这座城市的另一种缘分。近年来,我也曾两次应邀做客桂林纸的时代书店。

这幅夏日的浪漫旅行图和其他旅行图一样,一直为我珍惜。遗憾的是,我没有像以往那样,用双线和黑白相间来表示铁路线。不过仔细辨认的话可以看出,铁路线的最东端是上海,那儿像是一个尖尖的乳头,这也是以往的旅行图上不曾有过的,可谓是一种巧合。我没有写出什么诗歌,倒是后来和女友分手之后有写,记得是在放假回家路上,在火车上写了两首,题目分别叫《夜行》和《车过H城》。前一首写我与月亮的对话,情绪颇为伤感;后一首似更悲戚,且以复调的形式叙述。

開学以后,我并没有意识到我们中间出了问题,因此一切如常。国庆节她趁去北京出差,路过济南看望我,我借了另一位室友黄卿光的住所,那也是他租来的民居,一个小巧温馨的庭院。卿光是福建人,比我年长五岁,他的女友是济南人,因此硕士毕业后他留校了。后来卿光留学澳大利亚,在新南威尔士大学获得博士学位。我们曾在新千年两度在悉尼重逢,并驱车同游了堪培拉和墨尔本。有一天,当我们走在泉城路上,我突然发现一座房子的外观颇似北京的中国美术馆,没想到她点头同意。于是,在我们分手三年以后,依然是在杭州,这幕记忆触动我写了一首诗:

美术馆

“从色彩来看,这幢房子

很像一家著名的美术馆。”我说

你点头同意,虽然

你第一次去那座城市

我们并不相识

天空湛蓝。一幢房子

勾起了我们不同的回忆

而多年以后,我们又会

回忆这个时刻;一幢房子

曾勾起我们不同的回忆

这首看似朴素的小诗是初恋的美好纪念。她离开济南时,我们在泉城路一家照相馆拍了合影,两人相互依偎,她坐着,我站着。这张照片里,她的神情忧郁,我的表情严肃。当时我还没有想到,这张照片会成为我们的分手照。回到杭州以后,她的来信变得稀少,最后提出了分手,并希望我理解她的苦衷。后来我也想通了,我那时还有两年多才毕业,这对一个比我年长一个月且已经工作的女孩来说是漫长的等待。多年以后,早已恢复单身的张姨随宝贝女儿生活在一个说法语的国度。逢年过节的时候,张姨都会给我打越洋电话。而她也曾回杭州看过我,带着她的女儿,与我的两个女儿相聚在一起。

现在想来,导致我们分手的主要原因是我不够成熟,缺乏生活经验。无论如何,这次分手对我的内心造成了伤害,《车过H城》描写了我后来回家路上经过杭州时的心情,这首诗也记载了早已经停开的从北京出发的119次快车到达杭州站的时间——19点10分。那以后,有几次短途旅行有助于我的疗伤。我曾与中文系的几位男女同学结伴去游微山湖,也到过泰山脚下的矿业学院,在友人的安排下与一位青岛姑娘见面,还曾和室友约两位诗社女生一起去爬济南东郊的华山。

多年以后,我重返母校参加110年校庆,才从一位友人口中得知,赵孟画过一幅《鹊华秋色图》,画的就是黄河北岸的鹊山和黄河南岸的华山。只不过那时黄河还没有改道,不从济南流经,因此画中未有出现。赵孟曾在济南为官三年,此图是他晚年回湖州老家以后,为一位祖籍济南却从未到过故乡的友人所绘。他画此图的观察地点,无疑应在大明湖的鹊华桥。据说此画后来被来济南的乾隆皇帝看见,遂为皇家收藏,之后便不为外人所见,如今它在台北“故宫博物院”。我还发现,李白也曾爬过华山,并写过三首《古风》,其中第一首开头写道:“昔我游齐都,登华不注峰。兹山何俊秀,绿翠如芙蓉。”诗中的“华不注峰”即华山。

几个星期以后,恰逢五一前夕,我约了与我们爬山的一位北京女生郊游。那是我的第32次旅行,也是学生时代距离最短的一次旅行,手绘地图的比例尺只有五十万分之一。那天我们在食堂里共进晚餐,临时做出了决定,我们在离学校最近的黄台火车站搭乘一趟夜车,经过历城县,到达章丘县的小镇平陵城出站,然后沿着铁路线漫无目的地走着,到了一处扳道工房,与一位老师傅聊天。直到次日凌晨,我们才搭车返回。那个五一节我写了一首27行的口语诗,标题就叫《郊游》。

那时我尚不知有关平陵城的任何历史掌故,也未听说过“先有平陵城,后有济南府”的古语。很久以后我才知道,平陵城是汉代济南郡所,也是王莽的祖籍地,他是短命的新朝开国皇帝。曹操第一个重要的职位便是济南国相,他一生的事业是从老平陵城起步的。平陵城南数百米处是章丘县龙山街道,龙山是谭国故都所在,而我母亲刚好姓谭。这里有著名的城子崖遗址和龙山文化博物馆,前者是首批全国重点文物保护单位的五个石器时代古遗址之一,另外四个是北京周口店、山西丁村、河南仰韶和陕西半坡;龙山文化又称黑陶文化,那是中国制陶史上的顶峰。

这首诗的结尾三行是这样的:

谁也不打这条道上走,等到我们

爬上最后一趟返城的列车

这些景象就会消失,永远消失

由此也可以看出,这次(些)短途旅行是为了忘却记忆的旅行,它们帮助我渐渐走出失恋的状态。而最后那次幸运的郊游也另有意义,它开启了我对即兴旅行的兴趣,甚至对我后来游历世界都有指导意义。事实上,有许多次旅行都不在我的计划之中,即使是去一个完全陌生,甚或不太安全的国度和城市,我也没有预订旅店的习惯。当然,细究起来,我童年的孤独才是旅行真正的动因,而大学九年的寒暑假,也渐渐锻炼出了我旅行的才能。

与此同时,1986年12月,我在《山西工人报》发表了处女作,随后又在兰州的《飞天》、南京的《青春》、长沙的《湖南文学》、乌鲁木齐的《绿洲》、长春的《作家》和杭州的《东海》《江南》《西湖诗报》等发表诗作,其中组诗《坐车旅行》在《作家》发表了之后,有一首《只要我们能遇见》被收人著名的红皮书《中国现代主义诗群大展》,开始与全国各地的当代诗人们建立了联系。

转眼到了1986年夏天,我获得一次去东北旅行的机会,具体地点是在吉林通化师范学院。这是继西北和西南之旅后,我读研期间的又一次长途旅行,刚好涵盖了三个主要方向。那次是去参加一个数学物理研讨会,潘师再次给予财政上的资助。我利用自己的想象力,努力走成一个圆圈。我先是坐火车到烟台,从那里乘船过渤海海峡到大连。我的大学同学曲浩绪说服他的领导,邀请我在他工作的烟台市计委计算中心做一个讲座,那对我来说是平生的第一次,主题好像是“数学之美”。多年以后,我成为一个孜孜不倦的演说者,足迹遍布世界各地,而烟台无疑是起点。

那次也是我头一回去大连这座海滨城市,我的另一位大学同学姜冶任教于该市最高学府——大连工学院,即今天的大连理工大学。姜冶是陕西铜川人,比我小三个月,是我们班老小。大学毕业后他考入重庆大学读研,毕业后来到大连。那次他安排我住在单身教工宿舍。大连的三天让我感受到它与青岛的最大差异是,离海面有一定的距离,这一点很像日本,而青岛的街道接近于水面。不知是否这个原因,日本人更青睐大连这座城市。这不是我在旅途中唯一一次见到姜冶,多年以后,我们曾在多伦多和纽约相聚,他還曾从加拿大开车到美国带我过去看尼亚加拉瀑布。

下一站是沈阳,我游览了故宫。沈阳故宫是清朝初期的皇宫,建成于1636年。它比北京故宫有更多色彩和装饰,体现出蒙、满民族的特色,也比汉族更多受佛教影响。2004年,沈阳故宫作为明清皇家宫殿的扩展部分与北京故宫一起列入世界文化遗产。原本,南京故宫更早,且是北京故宫的蓝本,但因为战乱,尤其是太平天国,主体部分遭毁,而台北“故宫”只是仿照北京故宫的建筑群。那次我并未在沈阳逗留,而是借宿在一百里外鞍山市的一位女同学家中。她是我在研究生会的同事,陪我游览了鞍山郊外的名胜千山。多年以后,我招了一位鞍山的博士生,却再也未能联系上她。

继续乘火车,我从辽宁进入吉林,但却没到长春,而是直接去了通化,那儿的葡萄酒很有名。通化的纬度与沈阳持平,不过是在东边,火车需要到北面的梅河口折返。会议间隙有两次短途旅行,一次是去长白山天池,那是鸭绿江、图们江和松花江的发源地,湖边可以触摸到冰冷的积雪。还有一次是去中朝边境的集安,集安是古高句丽国王都,公元427年,高句丽国迁都平壤后,集安仍为别都。除了王都遗址,我们还参观了王陵,包括第19代王墓碑好太王碑。将军坟是第20代王陵墓,边长30多米,高13米,由1000多块石条砌成,比西夏王陵威武,同样被誉为“东方金字塔”。

集安如今已是我国对朝三大口岸之一,但那会儿尚未开通,上游有一座东北沦陷时期联合修筑的云峰大坝和人工湖,对岸是朝鲜第六大城市满浦。我在鸭绿江边换上泳衣下水,江面只有两百来米宽,中间一座岛屿隶属朝鲜。据说为了表示兄弟友好情谊,中国政府放弃了所有江心洲的主权,这才有近年辽宁丹东开发租用鸭绿江岛屿之说。那次我想登上小岛,以证明自己出过国,不料越靠近岛屿,水流越湍急,最后无法接近。幸亏一艘环岛行驶的快艇救了我,船上的乘客也都是为了过出国瘾,一次付费10元。

返程我没有走老路,而是乘火车沿着渤海湾西岸南下,途经山海关和北戴河停留了一晚,那是一次丧失记忆的旅行。那天天气阴沉沉的,到达北戴河不久,便下了一场透雨。我并没有想起那些传说中的政治斗争和风口浪尖的泳姿,只是在近海浸泡了一个小时。多年以后,第二届《数学文化》编委会在北戴河举行,我却因为在德国格丁根大学访学未能参加,错过了重访机会。不过,我在美国加州访学期间,曾经写过一首诗《晚年》,想象了改革开放总设计师邓小平先生在北戴河的浪涌中击水的姿态。

至于东三省,我有幸在新千年数次重游。其中一次是2001年夏末,我去西伯利亚铁路的终点海参崴。那次我从杭州飞到哈尔滨,再乘火车,经停牡丹江在绥芬河出关。翌日恰好是9月11日,我在旅店房间里听到门外声音很响。打开一看,原来是邻居敞开房门,故意把电视音量调到最大。我这才看清画面,只见纽约世贸大楼双子楼被两架飞机撞毁了,那是我曾经上过顶层的大楼。还有一次是2004年春天,我参加大连电视台录制的访谈节目,主持人是大连籍的央视名主持,他每月回老家两次挣外快。那次我刚出版《数字与玫瑰》不久,现场观众是辽宁师大的学生。再以后的几次都是讲座,从大连、沈阳、长春、吉林一路到哈尔滨。

那年夏天我没有回故乡,东北之旅结束以后,我到北京姑妈家待了两个星期,便提前返回了山东大学。明年我就要毕业,得好好准备博士论文了。正如华罗庚先生所言,解析数论在他的年代是一桌丰盛的宴席,到了潘师这一代只有剩菜残羹了,而輪到我们,就只能啃啃骨头了。我没有锋利的牙齿和坚忍不拔的意志,因此只能敲敲边鼓,做些边缘的工作。例如,相邻素数差的均值估计。另一方面,以数量取代质量,滥竽充数,写了七篇文章,合在一起,称作《数论中的若干问题》,便作为毕业论文了。相比之下,我更喜欢数论中那些美而简洁的部分,就像费马那样,发现或探究自然数之间的奥秘,那只有留待将来,等候某种时机的来临。幸运的是,我博士毕业才24岁,有着长长的未来。

责任编辑 许泽红