康德与笛卡尔的心物二元论之比较

——关于若干基本哲学概念的探讨

陈 晓 平

(华南师范大学 政治与公共管理学院,广东 广州510006;广东财经大学 智能社会与人的发展研究中心,广东 广州 510320)

笛卡尔被誉为“近代哲学之父”,康德被誉为“近代哲学的集大成者”,他们二人及其他几位哲学家(包括莱布尼茨、斯宾诺沙、洛克、贝克莱、休谟等)共同奠定了近代哲学的基本框架,从而使近代哲学的讨论更为深入细致和卓有成效,正如沙赫特(R. Schacht)在《经典近代哲学家:从笛卡尔到康德》一书中所说:“这些经典讨论构成普遍性的参考背景和框架,许多当代讨论产生于其中。”[1]

然而,哲学作为一门最抽象的学问,其基本框架是较难把握的,其基本概念充满歧义性。当然,这也许是哲学的本性,基本概念的歧义性可能永远无法完全消除,哲学争论将永远继续下去。但是,以逻辑方法著称的分析哲学家应该力求减少哲学概念的歧义性,促使哲学命题更为明确、哲学讨论更为有效。为此,本文从康德和笛卡尔所共同主张的经验层面的心物二元论入手,分析其同异之处及相互关系,从而使哲学解释的框架更加清晰,使哲学讨论的问题更为深入。

一、哲学解释框架及其初步说明

现代解释学告诉我们,有效的解释或理解必须事先有一个解释框架,即所谓“理解的前结构”。当然,这个解释框架不是解释者随意而为,而是有助于解释者和被解释者之间的“视域融合”。

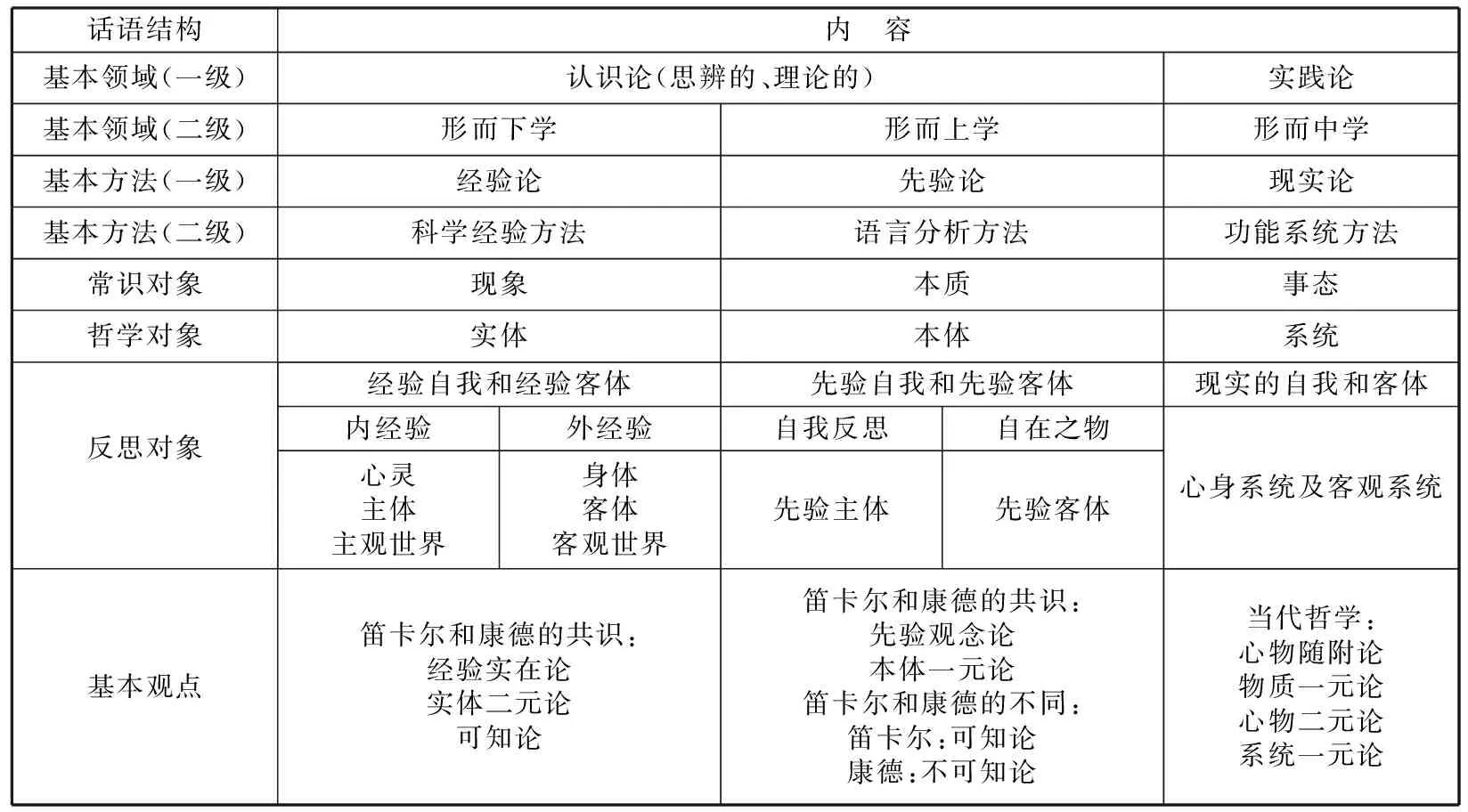

康德在其《判断力批判》一书中开宗明义地将哲学划分为“理论哲学”和“实践哲学”(对应于《纯粹理性批判》和《实践理性批判》所说的“理论理性”和“实践理性”),前者是关于认识能力的,后者是关于欲求能力的[2]5-6,尽管其具体含义不乏含混之处,但作为概念框架却是极具启发性和生命力的。在此基础上,笔者尝试性地给出一个更为具体的哲学解释框架(见表1),其中的概念是范畴性的,大都出现在康德哲学、笛卡尔哲学以及现代哲学的视域中。

这个哲学解释框架由“话语结构”和“内容”两大部分构成,其中,从内容上分为认识论和实践论,这是对康德关于理论哲学和实践哲学之划分的继承,但在内涵上有一定甚至较大的改变,由此出发,直到触及现代心灵哲学。不过,本文对于现代心灵哲学只是点到为止,不作深入讨论。

这个解释框架的必要性在于给出了一种比较康德和笛卡尔哲学的坐标系,粗略地说,康德是沿着纵向,从认识论(理论哲学)和实践论(实践哲学)的区分入手,深入到形而下学和形而上学、经验论和先验论以及实体和本体、经验自我和先验自我等基本范畴,最后得出经验实体二元论和先验本体一元论。与之对照,笛卡尔则是沿着横向,把自我作为首要的反思对象,从经验自我和经验客体深入到先验自我和先验客体。在经验自我和经验客体方面,笛卡尔与康德的哲学立场是大致相同的,均为经验实体二元论;在先验本体方面,笛卡尔与康德的立场是有所不同的,但并不像康德所说的区别那么大,其不同主要在于有关先验本体的可知论和不可知论的差异上。

表1 哲学解释框架

需要指出的是,康德在《判断力批判》中提出了“目的论判断”(审美判断是其中的一个特例,即“无目的的合目的性”),并说它所涉及的领域并不独立,“而只能在必要时随机附加于双方(理念理性和实践理性——引者注)中的任何一方”[2]2。然而,在笔者看来,目的论判断无疑属于实践论,甚至实践可以直接定义为有目的的行为,无目的的行为不成其为实践①。

还需指出的是,上面关于笛卡尔“横向”研究和康德“纵向”研究的说法是粗略的,事实上,笛卡尔和康德会根据需要而灵活变换研究方向。例如,笛卡尔曾对哲学领域进行这样的划分——哲学好像一棵树,树根是形而上学,树干是物理学,从树干上生出的树枝是其他一切学问,归结起来主要有三种,即医学、机械学和道德学,道德学我认为是最高的、最完全的学问,它以其他学问的全部知识为前提,是最高等的智慧[3]70,笛卡尔的这一划分是沿着解释框架的纵向进行的,他所说的“物理学”(physics)相当于表1中的“形而下学”,除物理学和形而上学以外的其他学问相当于表1中的“形而中学”,形而中学的项目皆与人们的生活实践有关。笛卡尔特别强调道德学的重要性,而道德正是康德所说的“实践理性”。须提及的是,康德最初所说的“实践”不仅包括道德,还包括技术,只是他把关注焦点放在道德实践上,而把技术实践归入认识论(理论哲学)[2]6。

笔者不赞成康德把技术实践归于认识论的做法,因为它使实践概念仅仅等同于道德而过于狭窄,为此,笔者把技术实践重新放回实践论,从而把功能系统方法论放在与实践论相对应的位置。在笔者看来,技术实践包括笛卡尔所说的医学和机械学等,它们与伦理学(道德学)一同构成实践论的主要内容。不过,哲学的实践论只涉及这些学科的基本原则和方法论,而不涉及学科的具体内容,例如,各行各业都有其独特的职业伦理,伦理学只涉及各种职业伦理的共性方面,而不涉及它们的不同细节,对于各门技术科学来说,也是如此。

关于形而上学,笛卡尔指出:“形而上学的东西不是依靠感官的。”[4]162康德说得更明确:“形而上学这种完全孤立的、思辨的理性知识,是根本凌驾于经验教导之上的,亦即是凭借单纯的概念的。”[5]14这是从一级方法论的角度来定义“形而上学”的,即从“先验的”(apriori)或“超验的”(transcendental)方法来定义它的②。与此相应,建基于经验方法的理性知识便是“形而下学”,其典型形式就是经验科学。

“形而下学”这个术语有时也出现在康德哲学的语境中,例如,康德曾经具体地给出过“纯粹形而下的自然科学普遍原则”[6]70。从词源上讲,“形而上学”和“形而下学”可以分别译为“超物理学”(metaphysics)和“物理学”(physics);从方法上讲,以物理学为典型的科学与非科学之间的区别,归根到底是对待经验检验的态度——前者接受经验检验而后者不接受。相应地,接受经验检验的理性知识(科学)属于形而下学,而不接受经验检验的理性知识属于形而上学。

在上面的解释框架中,形而上学和形而下学被归入认识论,形而中学与实践论对应起来。“形而中学”这个术语在哲学文献中较少出现,但其字面意思是不难理解的,即介于形而下学和形而上学之间。一个争议不大的事实是,在方法论上,形而下学和形而上学分别对应于科学经验方法和语言分析方法(相当于康德所说的“凭借单纯的概念的”方法)。与此相应,形而中学的方法介于二者之间,即集二者于一身的功能系统方法,这就是说,在实践中人们所面对的不是抽象的实体或本体,而是具有合目的性的各种功能系统。合目的性是功能系统的本质特征,它使作为形而中学的实践论与包括形而上学和形而下学的广义认识论区别开来,因为认识论一般不讨论“合目的性”问题。

就笔者所知,使用“形而中学”这个术语的还有台湾学者徐复观,徐复观对《易传》中“形而上者谓之道,形而下者谓之器”这句话加以引申,提出“形而中者谓之心”[7]。笔者对此说法心有戚戚焉,的确,中国传统的心性之学具有知行合一的实践品格,它所倡导的中庸之道与形而中学有着天然的内在联系③。

笔者注意到,在现代心灵哲学中处于主导地位的是功能主义,即把心身整体看作一个功能系统,这意味着现代哲学正在经历从认识论向实践论的转折,其重要性不亚于近代哲学的“认识论转向”。在功能主义哲学中,系统功能与其物理结构之间的关系常用“随附性”(supervenience)来刻画。如何解释心理功能对于生理-物理结构的随附性,涉及唯物主义、唯心主义和二元论之争,笔者倾向于“随附二元论”,它是对笛卡尔和康德的心物二元论的一种深化与改进。

此外需要指出的是,解释框架给出的那些基本范畴构成了一个复杂系统,在不同的语境中,它们可以灵活地拆分或组合、并列或对立,重要的是注意语境,否则就会带来哲学术语的混乱局面。当然,在哲学讨论中要想完全消除此类混乱几乎是不可能的,这大概就是难以避免的“解释学循环”所导致的。例如,当我们深入讨论“唯物主义”和“唯心主义”的时候,需要从两个角度进行分析,一个是认识论的视角,另一个是本体论的视角,从而得到四个概念,即认识论唯物主义、本体论唯物主义、认识论唯心主义和本体论唯心主义④。此时的“认识论”是指认识过程,那是狭义的认识论,而不是解释框架中相对于实践论而言的广义认识论;此时的“本体”是指认识的终极对象,即形而上学的先验本体,而不是经验实体,符合表1中对“本体”的定位。需要强调的是,这种“本体”只是狭义认识论即认识过程的对应者,而不是广义认识论的对应者。哲学文献常把本体论与认识论对应起来,这是在广义认识论的框架内进行的,所涉及的是终极认识对象(本体)和认识过程(狭义的认识论)之间的并列关系。

二、笛卡尔的哲学第一原理及其补充论证

众所周知,笛卡尔实现了近代哲学的“认识论转向”,正如罗素所说:“笛卡尔以后的哲学家大多都注重认识论,其所以如此主要由于笛卡尔。”[8]87不过,关于近代哲学“认识论转向”的含义是有争议的,一种流行的说法是,它指“从本体论向认识论的转变”,在笔者看来,这个说法是有局限性的,需要加以澄清。显而易见,此说法与笛卡尔和康德的实体二元论相冲突,因为实体二元论显然涉及本体,这意味着近代哲学的认识论转向是把本体论包含在内的广义认识论,而不是与本体论并列的狭义认识论。

近代哲学的认识论转向实现了康德所谓的“哥白尼式革命”,即把哲学研究的重点由客观世界转向主观世界、由客体转向主体、由物质转向观念,这种转变使近代哲学大致形成一个共识——感觉经验并非直接来自客体,而是经过主观思维形式加工干预之后的产物,因而可能是错误的和虚幻的——所以,哲学必须首先检讨和审视人类自身的认识能力。

康德在《纯粹理性批判》中写下的第一句话就是:“我们的一切知识都从经验开始,这是没有任何怀疑的。”[5]1可见康德对经验相当重视,但他紧接着话锋一转,说:“尽管我们的一切知识都是以经验开始的,它们却不因此就都是从经验中发源的。因为很可能,甚至我们的经验知识,也是由我们通过印象所接受的东西和我们固有的知识能力(感官印象只是诱因)从自己本身中拿来的东西的一个复合物。”[5]1因此,康德就要把我们心中“固有的认识能力”挖掘出来,把它从那个与感觉材料混在一起的“复合物”中分离开来,这个工作就是他所谓的“纯粹理性批判”,也可叫做“经验知识批判”。

其实,对于经验知识或纯粹理性的批判,早在笛卡尔那里就开始了,笛卡尔说:“在我检查我以外是否有这样的一些东西存在之前,我应该先考虑这些东西的观念(因为这些观念是在我的思维之中的),看看哪些是清楚的,哪些是模糊的。”[4]67这不就是经验知识批判的先声吗?紧接着笛卡尔又谈道:“我觉得在我心里有某些东西的无数观念,虽然这些东西也许在我的思维之外没有什么存在性,可是不能就认为它们是纯粹的无;而且,虽然我可以想到它们或者不想到它们,它们并不是我凭空捏造的,而是有它们真实、不变的本性的。”[4]68这里所说的“我心里有某些东西的无数观念”大致相当于康德所说的“先验范畴”或“我们固有的知识能力”,这不就是纯粹理性批判的先声吗? 由此可见,说笛卡尔是康德的理论先驱,毫不夸张,恰如其分。

既然要批判经验知识,那么首先要对经验知识保持怀疑。笛卡尔大声疾呼:“我们应把过去已有的一切知识都悬搁起来,重新审视它们的真实性,然后小心谨慎地为之奠定理性的基础。”从一个方面看,笛卡尔的怀疑精神是彻底的,以致怀疑自己的实在性,这就是所谓的“笛卡尔式怀疑”。相应地,他经过一番细致的思考,证明了自己的实在性,即“我思故我在”。从另一个方面看,笛卡尔的怀疑精神又是很不彻底的,尤其表现在他对上帝无保留的信赖上。罗素一针见血地指出:“笛卡尔的认识论的建设性部分远不如在前的破坏性部分有味。建设性部分利用了如‘结果决不能比其原因多具备完善性’之类各色各样的经院哲学准则,这种东西不知怎么回事会逃过了起初的批判性考查。”[8]90可见,罗素赞赏笛卡尔的破坏性部分(即“笛卡尔式怀疑”),不屑于笛卡尔的建设性部分,尤其是他关于上帝存在的证明,这大致相当于康德对笛卡尔的评价。康德不无讽刺地评论道:“在对一个最高存在者(上帝——引者注)的存有从概念来进行的这个如此有名的(笛卡尔派的)本体论证明那里,一切力气和劳动都白费了,而一个人想要从单纯理念中丰富自己的见解,这正如一个商人为了改善他的境况而想给他的库存现金添上几个零以增加他的财产一样不可能。”[5]478

不过,在笔者看来,笛卡尔之所以引入至善全能的上帝观念,不仅仅是出于他本人的宗教信仰,而且是出于理性的需要,尽管那种“理性”是不合理的。为了把“笛卡尔式怀疑”贯彻到底,笛卡尔提出“上帝骗人”的假设:“当我考虑有关算学和几何学某种十分简单、十分容易的东西,比如三加二等于五,以及诸如此类的其他事情的时候,我不是至少把它们领会得清清楚楚,确实知道它们是真的吗?当然,假如从那以后,我认为可以对这些东西怀疑的话,那一定不是由于别的理由,而只是因我心里产生这样一种想法,即也许是一个什么上帝,他给了我这样的本性,让我甚至在我觉得是最明显的一些东西上弄错。”[4]35-36在这里,笛卡尔设想了一个骗人的上帝,他总是让人以假为真,甚至把人们心里最为确信的数学和逻辑原理也弄成假的。为了把这种设想归于谬误,笛卡尔为自己规定了两个任务:“检查一下是否有一个上帝;而一旦我找到了有一个上帝,我也应检查一下他是否是骗子。因为如果不认识这两个事实真相,我就看不出我能够把任何一件事情当作是可靠的。”[4]36我们看到,“上帝骗人”的假设对笛卡尔的影响十分严重,以致使他辛苦建立起来的“第一哲学原理”——我思故我在——发生动摇,而不得不借助于“两个事实真相”或两个更为根本的原理加以保证,那就是“上帝存在”和“上帝善良(不骗人)”,否则我们就不能“把任何一件事情当作是可靠的”。

然而,在笔者看来,笛卡尔的这一设想纯属多余:如果连“三加二等于五”之类的数学和逻辑原理都是可疑的,那么“上帝骗人”的设想也就不值得认真对待了,因为任何值得认真对待的设想都必须是合乎逻辑的,即必须以逻辑的无可置疑作为先决条件,否则无异于胡说八道。这样,笛卡尔便面临一种两难局面:要么逻辑原理不可怀疑,要么“上帝骗人”的假设不值得认真对待,但无论是这两种情况中的哪一种,“我思故我在”的原理都不会被动摇,因为此原理是有逻辑依据的。

现在,我们尽可以像康德和罗素那样把笛卡尔关于“上帝存在”和“上帝善良”的论证予以摒弃,而把注意力集中于他的“我思故我在”的原理上。笛卡尔从不同角度对这一原理给予了论证,他宣称:“既然我因此宁愿认为一切都是假的,那么,我那样想的时候,那个在想的我就必然应当是个东西。我发现,‘我思故我在’这条真理是十分确实的、十分可靠的,怀疑派的任何一条最狂妄的假定都不能使它发生动摇,所以我毫不犹豫地予以采纳,作为我所寻求的那种哲学的第一原理。”[3]26-27请注意,“宁愿认为一切都是假的”相当于“怀疑任何事物是真的”,“我那样想的时候”相当于“我怀疑的时候”,因此,“我思故我在”的确切含义是:我怀疑故我在。

对于笛卡尔的哲学第一原理及其论证,哲学家们普遍给予高度重视,但也不乏严厉的批评者,其中包括康德和罗素。为使笛卡尔的论证在逻辑性上更加严密,笔者曾对之加以补充和完善,即从“梦-怀疑”视角入手,来展示“我思故我在”的合逻辑性,基本思路大致如下:

我此时此刻正在怀疑我是否做梦,这个怀疑是对梦的反思,对梦的反思本身就证明了自己没有在做梦,或者说,梦-怀疑本身就证明自己是醒着的。正如一个喝酒的人怀疑自己是否喝醉,这个怀疑本身就表明他还没有醉。如果有人追问:你此时此刻对梦的反思很可能就是一个梦,仍然是值得怀疑的。那么,当我接受这一质疑的时候便是怀疑我的梦-怀疑,这便构成对“我正在怀疑”的证实,因为怀疑怀疑就是怀疑。如果有人坚持说“怀疑怀疑未必是怀疑”,那么他便违反了最基本的逻辑规律(即“同一律”):A是A。至此,“我正在怀疑”便得以证明,而怀疑是一种思维,“我思”也就得以证明。由于“我思”是以“我在”为必要条件的,由此得出:我思故我在⑤。

也许有人指出,“怀疑怀疑”的完整形式是“我怀疑我怀疑我在做梦”,其中“我怀疑我在做梦”是第一个“我怀疑”的宾语从句,这种复合句能够归结为“我正在怀疑”吗?笔者承认,这个分析更为精确,但却不构成对笛卡尔第一哲学原理的反驳,反而是进一步的证明。因为这个主从复合句可以无穷递推下去,从而构成一个无止境的进行时语句:我怀疑(我怀疑(我怀疑……(我在做梦)……)),这以更强的方式表明:我正在怀疑。

不过,事情还没有完,康德和罗素对笛卡尔论证的质疑涉及另一方面。康德指出:“正如笛卡尔的那个被以为是推论的‘我思故我在’其实是同义反复一样,因为‘我思’直接说出了这个事实。”[5]314-315罗素讲得更明白:“‘我思’是他的原始前提。这里‘我’字其实于理不通;他该把原始前提叙述成‘思维是有的’这个形式才对。‘我’字在语法上虽然便当,但是它表述的不是已知事项。”[8]91康德和罗素的批评是有力的,指出“我思故我在”包含着逻辑上的恶性循环,即“我”的存在性本身是有待证明的,但却在“我思”的前提中已经包含进去了。同时,既然笛卡尔把“我”看作思维,那么“我思”应该是“思思”或“思维是有的”,由此就得不出“我在”的结论。

对于康德和罗素的诘难,笔者认为用罗素本人的专名-摹状词理论能够解决。尽管“我思”可以读作“思思”,但这两个“思”的含义是不同的:前一个“思”是指当下直接的思,即罗素所谓的“亲知”,亲知的对象由逻辑专名来指称,这个逻辑专名就是“我”;后一个“思”是一个摹状词,是对亲知对象的一种描述,这样,“思思”便可解释为“我思”。当笛卡尔把“我”解释为“思维”的时候,是指当下进行着的“怀疑”本身,正是“我”这个逻辑专名的指称对象。可见,在笛卡尔那里,虽然“我在”是从“我思”推出来的,但是“我思”并非同义反复,“我”也并非凭空偷运而来,这里并不存在逻辑上的恶性循环,只是笛卡尔阐述得不够充分⑥。

三、实体二元论与本体一元论

“我思故我在”作为笛卡尔的哲学第一原理,在怀疑一切的茫茫雾海中为他奠定了第一块可供立足的礁石,即他所谓的“阿几米德点”。由此扩展开来,“我”的肉体以及外物的存在性也就不难证明了。

笛卡尔宣称:“我确实有把握断言我的本质就在于我是一个在思维的东西,或者就在于我是一个实体,这个实体的全部本质或本性就是思维……一方面我对我自己有一个清楚、分明的观念,即我只是一个在思维的东西而没有广延,而另一方面,我对于肉体有一个分明的观念,即它只是一个有广延的东西而不能思维,所以肯定的是:这个我,也就是说我的灵魂,也就是说我之所以为我的那个东西,是完全的、真正跟我的肉体有分别的,灵魂可以没有肉体而存在。”[4]82笛卡尔把灵魂和肉体看作根本不同的两种实体:灵魂的本质是思维而没有广延,肉体有广延而不能思维。既然灵魂和肉体如此迥异,那么二者自然可以相互分离、彼此独立,这就是笛卡尔的实体二元论(substance dualism)。不过,这里有一个问题,笛卡尔在此所说的“实体”相当于康德所说的“实体”还是“本体”?

在康德那里,实体(substance)是一个先验范畴,是一个用以把感觉材料规范整理为经验知识的对象,这是一种“我们固有的知识能力”。与实体相配对的先验范畴是属性(property或attribute),属性附着于实体之上,使“某实体具有某属性”的经验判断或经验知识成为可能。然而,经验判断所描述的只是现象界(即经过我们用先验范畴整理过的世界)而非本体界,本体界的那个“本体”(noumenon)是未经我们整理的“自在之物”(thing-in-itself),因而是不可知和不可描述的。

康德谈道:“在一切物体上,真正的主体,即当一切偶性(作为属性)都被抽掉以后所剩下来的东西,也就是实体性的东西本身,对我们来说是不知道的。”[6]112请注意,“实体性的东西本身”不是实体,而是本体,本体是没有任何属性的,因而是不可知的,实体具有某些属性因而是可知的。不过,尽管自在之物超出了经验知识的范围,但却没有超出人类理智的范围,用康德的话说:“范畴从一切感性规定的混杂中超脱出来的纯洁性可以引导理性把范畴的使用超出一切经验之外,扩展到自在之物上去。”[6]110-111正因如此,“人们就称之为本体,或纯粹理智存在体(称之为思维存在体比较好)。”[6]111在这个意义上,作为本体的自在之物是先验的观念而非经验的实体。

按照康德关于实体和本体的划分,笛卡尔的“实体”具有两面性:他的有些说法使其成为经验的实体,而另一些说法则使其成为先验的本体。就上面那段引文而言,心灵和肉体都是经验的实体,因为二者分别具有某种属性,即心灵具有思维的性质、肉体具有广延的性质,由此可以判定,笛卡尔是经验层面的实体二元论。

然而,笛卡尔有时也对物质的广延性提出质疑:“把凡是不属于蜡的东西都去掉,看一看还剩些什么。当然剩下的只有有广延的、有伸缩性的、可以变动的东西……那么这个广延是什么呢?它不也是不认识的吗?因为在蜡融化的时候它就增大……所以我必须承认我甚至连用想象都不能领会这块蜡是什么,只有我的理智才能够领会它。”[4]30当笛卡尔发出这种疑问的时候,他连物质客体的广延性也剥去了,只剩下那个不能感知而只能用理智来领会的“实体”,那正是康德所说的“本体”,即“实体性的东西本身”或“思维存在体”。

类似地,对于主体自我的存在性,当笛卡尔对怀疑本身也进行怀疑的时候,也就是对“我”的思维属性进行怀疑,这意味着他把“我”的思维属性也剥夺了,那样的“我”也成为了没有任何属性的“本体”或“思维存在体”,因而超越经验实体而成为先验的观念。有趣的是,怀疑本身就是一种思维,当笛卡尔把自我作为本体或思维存在体的同时,就又把思维的属性归还给了自我。自我这种思维存在体具有思维的属性,这是一个分析命题,其真理性是先验的和必然的,也就是说,在笛卡尔那里,自我不仅可以超越实体而成为本体,而且是先验地可知的。

笛卡尔不无自豪地宣称:“阿几米德只要求一个固定的靠得住的点,好把地球从它原来的位置上挪到另外一个地方去。同样,如果我有幸找到哪管是一件确切无疑的事,那么我就有权抱远大的希望了。”[4]22笛卡尔自认为通过“我思故我在”的论证,已为人类知识找到了“阿几米德点”,即自我的存在。请注意,这个“阿几米德点”不是有血有肉的自我,而是怀疑本身:它不仅怀疑自我所具有的一切属性,而且怀疑怀疑。这个正在进行着的怀疑,就是自我的先验本体。

至此,我们可以初步得出结论:在经验的层面,笛卡尔和康德是一致的,均为实体二元论,并且是经验可知论者。在先验的层面,二人既有一致也有分歧,一致之处是:二人都主张本体一元论,即无论作为主体的自我还是作为客体的物质,归根结底都是“思维存在体”;分歧之处是:在笛卡尔那里,这个思维存在体是可知的自我,但在康德那里,这个思维存在体就是不可知的自在之物。下文将对此给予进一步论述。

四、关于实体和本体的可知性问题

笛卡尔谈道:“至于我具有的物体性的东西的清楚明白的观念,有些似乎是我能够从我自己的观念中得出来的,象我具有的实体的观念,时间的观念,数目的观念,以及诸如此类的其他东西的观念那样。因为,我想到石头是一个实体,或者一个本身有能力存在的东西,想到我是一个实体……在这两个概念之间有着明显的不同,可是,无论如何它们在表象实体这一点上似乎是一致的。”[4]45在笛卡尔看来,对于石头之类的客观物质,它们的一些基本性质“是我能够从自己的观念中得出来的”,如实体的观念、时间的观念、数目的观念等,而这些观念正是康德所说的先验范畴。康德将先验范畴(如“实体”)用于感觉经验,从而形成实体二元论和经验实在论,这实际上是对笛卡尔理论的继承和发展。

康德曾对自己的实体二元论作出明确的表述:“如果现在有人问:这样说来,是否在灵魂学说中只有二元论才会成立呢?那么回答就是:的确如此!但只是在经验性的意义上,就是说,在经验的关联中物质作为现象中的实体是现实地对外感官给予的,正如思维着的我同样作为现象中的实体是在内感官面前给予的一样,而且这两方面的现象也必须按照这个实体范畴带入到我们的外部知觉和内部知觉对一个经验的关联中去的那些规则而相互连结起来。”[5]330康德把物质实体和心灵实体分别看作是由外感官和内感官给予,并经过“实体”范畴而带入知觉经验的,而且,这两种实体在经验中“相互连结”,因为先验范畴中不仅有“实体”,而且有“因果关系”等。这就是说,物质实体与心灵实体之间是有因果作用的,而不是彼此孤立的。

无独有偶,笛卡尔也是这样看的,他说:“我指出人的灵魂实在有别于肉体,然而又和肉体紧密结合得就象一个东西似的。”[4]13同时,他对心灵与肉体之间的因果关系给予了具体刻画:“例如当脚上的神经比平时更强烈地动起来的时候,这些神经的运动经过脊椎一直到大脑,在大脑那里给精神一种印象使它感觉到什么东西,比如疼,比如在脚上,精神从疼上就知道了并且激动起来,尽可能驱除疼的原因,把这个原因当成是对于脚非常危险、非常有害的东西。”[4]92笛卡尔对心身关系的这一刻画与现代的神经生理心理学十分一致,不得不让人既惊讶又佩服。

顺便指出,当人们提起笛卡尔的实体二元论时,常常以为它是主张心灵实体和物质实体彼此独立、互不相关的,这绝对是一种误解。正如笛卡尔在这里所说,心灵和肉体既是彼此区别的,又是相互关联的。在笔者看来,这一误解的产生来自于对认识论和实践论这两个领域的混淆,如果加以区分,这一误解便可消除。具体地说,在认识论中,心灵和肉体作为两个概念是可以分离的,但在实践论中,心灵和肉体处于同一个功能系统之中,是不可分离的。

康德在主张经验层面的实体二元论时,提醒人们不要把二元论推广到先验层面,以致得出本体二元论。他说:“如果有人想要如通常所做的那样对这个二元论的概念加以扩展,并在先验的意义上来理解它,那么不论是它,还是与它相对立的精气论(唯心论——引者注)一方或唯物论一方,都没有丝毫的根据,因为人们这样一来就会使他的诸概念的规定错位,而把那些我们仍然不知道其自在地是什么的对象在表象方式上的差异当作了这些物本身的差异。”[5]330-331

心灵实体和物质实体在经验层面是可知的,并且可用不同的“表象方式”来描述,而先验本体只是“思维存在体”,我们并不知道“其自在地是什么”,因而不能把心灵和物质在经验层面的不同“表象方式”推广到先验本体上。对我们而言,它们的先验本体不会有什么区别,因为我们对它的属性一无所知,仅仅知道它是存在的,即自在之物。

康德进而指出:“通过内感官在时间中表象出来的‘我’,和在我之外的空间中的对象,虽然特殊地看是完全不同的现象,但它们并不因此就被思考为不同之物。为外部现象奠定基础的先验客体,与为内部直观奠定基础的先验客体一样,就自在的本身来说都既不是物质,也不是思维着的存在者,而是诸现象的一个我们不知道的根据,这些现象对于第一种方式和第二种方式都提供了经验性的概念。”[5]331请注意康德对“先验客体”(transcendental object,也可译为“先验对象”)的用法,它既指“为外部现象奠定基础”的本体,又指“为内部直观奠定基础”的本体。由于它是外部现象和内部直观的“一个我们不知道的根据”,所以断言它是物质实体的唯物论是不对的,断言它是精神实体的唯心论也是不对的,说它是既包括物质实体也包括精神实体的二元论同样是不对的。康德的本体论是一元的,但却是不可知的,可谓“不可知论的本体一元论”,用康德的话说,“先验的对象不论就内直观而言还是就外直观而言都同样是不知道的”[5]326。

与之不同,正如前文谈到的,当笛卡尔把自我作为本体的同时,就又把思维的属性归还给了自我。换言之,当你怀疑或否定自我的时候,就是对自我的思维属性的肯定,因为怀疑和否定都是思维,我们不妨称之为“自我悖论”。自我悖论是“笛卡尔式怀疑”的应有之义,它使“我”的本体成为可知的,至少可知它具有思维的属性。然而,令人遗憾的是,笛卡尔并未明确地阐述这一点,转而诉诸于信仰,从而把那一元论的先验本体归于上帝。既然上帝是全知全能的,当然对于一切都是可知的,这从另一个角度表明,笛卡尔的立场是“可知论的本体一元论”。

笛卡尔宣称:“当我认识到有一个上帝之后,同时我也认识到一切事物都取决于他,而他并不是骗子,从而我断定凡是我领会得清楚、分明的事物都不能不是真的……这样我对这个事物就有了一种真实、可靠的知识。”[4]74在笛卡尔看来,有全知且善良的上帝作保证,我们不仅可以知道自我的存在和属性,也可以知道外部事物的存在和属性,无论从经验实体的角度还是从先验本体的角度看,都是如此,因为上帝是无所不知的。

笛卡尔关于“上帝存在”和“我思故我在”的论述可谓殊途同归,共同指向可知论的本体一元论,但二者的哲学意义是迥然不同的,前者诉诸于宗教信仰,后者诉诸于哲学理性,因此,对于我们而言,只对后者感兴趣,而把前者搁置一旁甚至予以摒弃。

五、关于唯物主义与唯心主义的归属问题

笛卡尔和康德在经验层面共同持有实体二元论,因而隶属于经验实在论。在先验层面上,他们共同主张本体一元论,并且那个本体是“思维存在体”。按理说,他们二人在先验层面上同属先验观念论,但是由于二者在先验本体上有可知论和不可知论的区别,这使康德把笛卡尔归为“先验实在论”(transcendental realism),而把自己留在“先验观念论”(transcendental idealism),进而在经验层面上把笛卡尔归入“经验观念论”(empirical idealism),而把自己留在“经验实在论”(empirical realism)。这样,在康德看来,无论在经验层面还是先验层面,他与笛卡尔都是彼此对立的。

关于先验实在论、先验观念论、经验观念论和经验实在论四个概念,康德作出如下界定:“我所理解的对一切现象的先验的观念论是这样一种学说概念,依据它我们就把一切现象全都看作单纯的表象,而不是看作自在之物本身,因此时间和空间就只是我们直观的感性形式,却不是那些作为自在之物本身的客体独自给出的规定或条件。与这种观念论相对立的是先验的实在论,它把时间和空间看作某种自在地(不依赖于我们的感性而)被给予的东西。所以,先验的实在论者把外部现象(当人们承认它们的现实性时)表象为自在之物本身,它们是不依赖于我们和我们的感性而实存的,因而甚至按照纯粹知性概念也会是存在于我们之外的。”[5]324

先验实在论和先验观念论是关于先验本体的,对于康德而言,先验本体就是自在之物。如果仅仅把自在之物作为一个观念(即“思维存在体”),而不把空间、时间等属性赋予它,那么这就是先验观念论;反之,如果把时间、空间等属性赋予自在之物,使它成为一个可感知的实体,那么这就是先验实在论。

为了更好地理解这一对概念,我们把它们同当代文献中关于唯心主义和唯物主义的划分进行对照和比较。保罗·盖耶(Paul Guyer)在为《斯坦福哲学百科全书》所写的“唯心主义”词条中,开宗明义地区分了“认识论唯心主义”(epistemological idealism)和“本体论唯心主义”(ontological idealism)。认识论唯心主义主张“人类知识的内容不可避免地决定于人类思想的结构”,本体论唯心主义主张“认识论唯心主义之所以传递了一定的真理性,那是因为实在本身是一种思想形式,并且人类思想参与其中”⑦。根据这个定义,本体论唯心主义并不反对认识论唯心主义,只是认为认识论唯心主义不够彻底,因而为之增加了本体论基础,即断言“实在本身是一种思想形式”。我们可以从这两个唯心主义概念引申出两个唯物主义概念,即“本体论唯物主义”和“认识论唯物主义”,其中,本体论唯物主义主张“独立于人类思想的客观事物是存在的”,认识论唯物主义主张“人类知识是符合或接近独立于人类思想之客观事物的”。

不难看出,康德的先验观念论是认识论唯心主义与本体论唯物主义的结合:当他在断言人类知识不可避免地决定于人类思想的结构(如时间、空间和因果关系等先验直观或先验范畴)时,他是一位认识论唯心主义者;当他断言独立于人类思想的客观事物(即自在之物)是存在时,他是一位本体论唯物主义者。与之对照,康德所反对的先验实在论要么是本体论唯心主义,即主张不仅人类知识决定于人的思想结构,而且客观实在(如自在之物)也具有人的思想结构所决定的那些属性(如时间、空间和因果关系等);要么是认识论唯物主义,即主张人类知识与客观实在(如自在之物)是相符合的,至少是不断逼近的,因而自在之物是可知的。

康德在给出先验观念论和先验实在论的定义之后,又把它们分别与经验实在论和经验观念论对应起来。他说:“先验的观念论者就是一个经验性的实在论者,他承认作为现象的物质有一种不可推论、而是直接知觉到的现实性。反之,先验的实在论却必然会陷入尴尬,并将感到不能不让位于经验性的观念论,因为他将外感官的对象看作某种与感官本身有区别的东西,而把单纯的现象看作处于我们之外的独立的存在者。”[5]325在康德看来,先验的东西(如自在之物)是观念的,经验的事物(如红的花、硬的石头)是实在的,因此先验观念论与经验实在论不仅可以并行不悖,而且是天然地联系在一起,甚至是一体两面的关系。与此对照,既然先验实在论者把实在性赋予先验对象(如自在之物),那么经验对象的实在性就被剥夺,反而成为某种观念。用康德的话说,它把“单纯的现象”(即经验)看作“处于我们之外的独立的存在者”,因而丧失“不可推论、而是直接知觉到的现实性”,因此,先验实在论与经验观念论也是紧密相联和一体两面的。

须指出的是,康德所说的“观念论”(idealism)也可译为“唯心主义”。当康德把“经验实在论”解释为“承认作为现象的物质有一种不可推论、而是直接知觉到的现实性”的时候,实在论具有唯物主义的意味,即物质实在论。由于这些概念之间有着密切的联系,我们也可以从唯心主义和唯物主义的角度来比较康德与笛卡尔的哲学立场。康德谈道:“我自己把我的这种学说命名为先验的唯心主义,但是任何人不得因此把它同笛卡尔的经验的唯心主义,或者同贝克莱的神秘的、幻想的唯心主义混为一谈。因为我的这种唯心主义并不涉及事物的存在(虽然按照通常的意义,唯心主义就在于怀疑事物的存在),因为在我的思想里我对它从来没有怀疑过,而是仅仅涉及事物的感性表象。”[6]56这里的“先验的唯心主义”和“经验的唯心主义”分别是“先验观念论”和“经验观念论”的另一种译法,康德把自己归于前者,而把笛卡尔归于后者。康德指出他和笛卡尔之间的一个重要区别是:他对事物的存在“从来没有怀疑过”,而笛卡尔却把对事物之存在的怀疑作为出发点。康德承认,他不是通常所说的唯心主义者,因为通常的唯心主义或如笛卡尔那样怀疑事物的存在,或如贝克莱那样干脆否认事物的存在。然而,承认独立于人类思想的事物之存在正是本体论唯物主义的主张,据此可以说,康德与笛卡尔唯心主义的重要区别在于是否容纳本体论唯物主义。

不过,在笔者看来,本体论唯物主义的信条是不稳固的,因为它蕴涵着某种逻辑悖论,不妨称之为“自在之物悖论”,即:当你断定自在之物是独立于人类思想而存在的,那么它便不独立了;当你把它放入你的思想中,它便获得独立于思想而存在的内涵。真可谓“道可道,非常道;名可名,非常名”,“自在之物”正是对不可命名者的命名。既然如此,“自在之物”所指称的那个东西是否真的存在就是一个问题,相应地,康德对笛卡尔的批评也就有问题了,值得进一步讨论。

康德有时把笛卡尔的经验的唯心主义称为“质料的唯心主义”(material idealism),把自己的先验的唯心主义称为“形式的唯心主义”(formal idealism),这两个术语似乎更加直观因而更容易理解:质料的唯心主义断言先验本体(即自在之物)具有许多经验属性,从而使先验本体成为有质料的和实在的;形式的唯心主义则断言先验本体(即自在之物)仅仅是一个思维存在体,而不知其有任何具体属性,因而是纯形式的和观念的。康德宣称:“形式唯心主义(我也把它叫做先验的唯心主义)实际上粉碎了质料的、或笛卡尔的唯心主义。”[6]118康德的唯心主义真的把笛卡尔的唯心主义击垮了吗?本文接下来将论述这一问题。

六、康德对笛卡尔的批评之批评

前文已经论证,康德与笛卡尔的区别主要在先验本体上,而不在经验实体上。 “先验本体”和“经验实体”的区分是康德提出的,而在他之前,笛卡尔并未明确提及“先验本体”这个概念。不过,从笛卡尔的有关论述中,我们可以看到他的“实体”概念是有歧义的,其中暗含着经验实体与先验本体的区分。

笛卡尔这样定义和解释“实体”:“凡是被别的东西作为其主体而直接寓于其中的东西,或者我们所领会的(也就是说,在我们心中有其实在的观念的某种特性、性质或属性的)某种东西由之而存在的东西,就叫做实体(substance)。因为实体是这样的一种东西,在它里边形式地或卓越地存在着我们所知觉的,或者客观地在我们某一个观念里边的东西;除此而外,严格说来我们对实体没有其他概念,因为自然的光明告诉我们‘无’不能有任何实在的属性。”[4]161一方面,笛卡尔在这里所说的实体不是具有“实在的属性”的东西,而是“实在的属性”寄于其上的那个聊胜于无的东西。虽然它近似于“无”,但它却是“实在的属性”的载体,而载体不能是无,在这个意义上,它又是“有”。可见,这种实体是由思维推论出来的,而不是“我们所知觉的”,因而不具有康德所说的“不可推论、而是直接知觉到的现实性”;相反,这种“实体”正是康德所说的“先验本体”,即作为“思维存在体”的自在之物,符合康德所说的“先验观念论”。另一方面,笛卡尔同样认为,经验中的实体具有“实在的属性”,符合康德所说的“经验实在论”。由此可见,尽管笛卡尔与康德的表达方式不同,但实际上持有大致相同的哲学立场,即先验观念论和经验实在论。有鉴于此,康德把笛卡尔归入与他本人观点相反的“先验实在论”或“经验观念论”,是有失公允的。

当然,之所以造成康德产生这种误解,笛卡尔表述不当是原因之一。笛卡尔笼而统之地把心灵和物体看作两种不同的实体,他宣称:“在一般的意义下,物体是一种实体,因此它也是不死灭的;但是人的肉体就其有别于其他物体这一点来说,它不过是由一些肢体和其他类似的一些偶性组合成的;而人的灵魂就不是这样,它是一种单纯的实体,决不是由什么偶性组合起来的。因为,即使它的一切偶性都改变了,例如它领会某些东西,它希求另外一些东西,它感觉一些东西,等等,不过它却永远是同一的灵魂;而人的肉体,仅仅由于它的某些部分的形状改变,它就不再是同一的肉体了。由此可见人的肉体很容易死灭,但是精神或人的灵魂(我认为这二者是没有区别的),从它的本性来说是不灭的。”[4]11-12在这段论述中,笛卡尔对“实体”的表述是有歧义的,一时称其是具有偶性的有死有灭的实体,一时又称其是脱离偶性的不死不灭的实体。对于物体而言,具有偶性的实体包括肉体,它具有形状、体积、肢体等偶性,因而是可分解的和可毁灭的;不具有偶性的实体仅仅是这些偶性寄于其上的那个东西,它是不可分的和不可毁灭的。对于灵魂而言,具有偶性的实体是“领会某些东西”“希求另外一些东西”“感觉一些东西”的心灵,那些偶性都是可以改变或取消的,因而是可分解的和可毁灭的;不具有偶性的实体就是那个取消所有领会、希求或感觉之后的灵魂,那个赤裸裸的灵魂是“一种单纯的实体”,因而是不可分解和不可毁灭的。

显然,具有偶性的实体是经验中的实体,外经验的物质实体与内经验的心灵实体具有不同的偶性,如物体具有广延性但不能思维、心灵不具有广延性但可思维,因此物质实体与心灵实体是两种不同的实体,这就是经验实体二元论。与之不同,脱离所有偶性的实体是不可经验的,只是一个先验的观念而已,这种实体没有任何偶性,所以是不可分辨的,这样,物质实体与心灵实体可被看作是同一种“单纯的实体”,这就是先验本体一元论。

然而,笛卡尔却常常把这两种实体(经验实体和先验本体)混淆起来。从上面的引文可知,一方面,他只关注没有偶性的心灵实体(先验本体)而忽视具有偶性的心灵实体,强调心灵实体的不可分性和不可毁灭性;另一方面,他只关注具有偶性的物质实体(经验实体)而忽视没有偶性的物质实体,强调物质实体的可分性和可毁灭性,由此得出他的心物二元论。这样的心物二元论既不是经验的,也不是先验的,而是经验和先验的混合,以致康德误以为笛卡尔把经验属性赋予先验本体,故斥之为 “质料的唯心主义”或“先验实在论”。

通过以上分析,我们澄清了笛卡尔实体理论的混乱之处,理顺了它与康德的实体论和本体论之间的关系,从而得出结论:笛卡尔正如康德,其主张也是经验实体二元论和先验本体一元论。

笔者认为,笛卡尔和康德的真正分歧存在于先验本体的可知论或不可知论方面,正如前文已经指出的,笛卡尔属于可知论而康德属于不可知论。如果说,笛卡尔的一元本体可知论起初还略显隐晦,但后来通过引入“上帝”而变得昭然若揭。他宣称:“我由之而体会到一个至高无上的、永恒的、无限的、不变的、全知的、全能的、他自己以外的一切事物的普遍创造者的上帝的那个观念,我说,无疑在他本身里比给我表象有限的实体的那些观念要有更多的客观实在性。”[4]40笛卡尔最终把那个一元本体归于上帝,上帝不仅是全知全能的,而且笛卡尔知道他是全知全能的。

既然康德令人信服地反驳了笛卡尔关于“上帝存在”的论证,那么,笛卡尔基于上帝概念的先验本体可知论也就被驳倒了。在这个意义上,确如康德所说:“形式的唯心主义实际上粉碎了质料的、或笛卡尔的唯心主义。”更确切地说,基于自在之物的不可知论战胜了基于上帝的可知论。然而,这种说法存在两方面的问题:其一,基于上帝的可知论并非笛卡尔可知论的全部,“我思故我在”的第一哲学原理可以独立于“上帝存在”而被证明;其二,尽管康德的不可知论比起笛卡尔的可知论似乎更有道理,但正如前文所指出的,“自在之物悖论”暗示康德的立场是不稳固的。

笔者进而认为,在先验本体一元论上,虽然笛卡尔与康德之间存在着可知论和不可知论的分歧,但他们均属先验的主体-客体对称论:笛卡尔主张在先验主体(自我)和先验客体(物质)之间具有对称的可知性,康德则主张在二者之间具有对称的不可知性。与之不同,笔者主张二者之间的可知性是非对称的,即作为先验本体的主体是可知的,而作为先验本体的客体是不可知的。对此,下文将给予进一步讨论。

让我们再回到康德对笛卡尔的批判上,康德对于笛卡尔的哲学第一原理提出批评:“人们虽然可以把这个能思的自我(灵魂)称为实体,当做思维的最终主体,本身不能再被表现为另一东西的属性,但是,只要不能证明能思的自我有常住性,那么能思的自我就仍然非常空洞、毫无意义。因为,常住性是使实体概念在经验中丰富多彩的东西。但是常住性决不能由一个当作自在之物的实体概念中,而只有在经验中,才能得到证明。”[6]114(这里的“常住性”(permanence)也可译为“持久性”。)问题在于,具有常住性的实体是经验的,而非先验的,先验的本体只是一个思维存在体,除此之外,我们不知道它还有其他属性。如果谁把经验属性如常住性或持久性推广到先验对象,他便犯了康德常常告诫人们的“超验的”(transcendental)错误。既然如此,康德为什么要求作为“思维的最终主体”的“自我”必须具备常住性呢?为什么责怪笛卡尔的“能思的自我”是“非常空洞、毫无意义”的呢?难道康德自己的不可知的“自在之物”不空洞吗?显然,康德对笛卡尔的这一批评是自相矛盾的,他所宣称的“实际上粉碎了质料的、或笛卡尔的唯心主义”,也是夸大其词的。

总之,康德在批判笛卡尔的上帝观念上是成功的,但在批判笛卡尔的哲学第一原理上总的来说是不成功的。不过,康德对于“实体”和“本体”的区分,使笛卡尔的实体二元论的含混之处在一定程度上得以澄清。

七、一种新观点:关于先验主体

和先验客体的非对称论

关于先验本体,笛卡尔主张主体-客体对称性的可知论,康德主张主体-客体对称性的不可知论,与之不同,笔者主张主体-客体非对称论,其非对称性在于:作为先验本体的主体是可知的,而作为先验本体的客体是不可知的。先验客体就是自在之物,自在之物之所以是不可知的,那是因为它作为一种思维存在体,我们唯一知道的就是它独立于我们的思想而存在,既然独立于思想,当然不可知。先验主体就是自我,先验自我之所以是可知的,那是因为即使去掉自我的一切偶性,但有一偶性却是去不掉的,即怀疑,因为怀疑怀疑就是怀疑。这样,我们至少知道先验自我的一个属性,那就是怀疑或思维。

先验主体和先验客体之间的这种非对称性,也可从前面提到的两个悖论——自在之物悖论和自我悖论——的不同性质得到证明。从逻辑的角度看,自在之物悖论是一个完整的悖论,而自我悖论只是半个悖论。逻辑悖论的标准形式是:从对A的肯定可以推出对A的否定,从对A的否定又可推出对A的肯定。自在之物悖论具备这种形式,现令A为“自在之物是独立于思想而存在的”,当我们肯定A时,A便在思想之内,A的主词“自在之物”当然也在思想之内,由此得出A的否定——非A,即“自在之物不是独立于思想而存在的”。当我们否定A时便肯定了非A,而非A等值于“自在之物是在思想之内的”,然而,在思想之内的自在之物就是思想赋予自在之物的定义,即A,这是对A的肯定。可见,自在之物悖论是一个完整的语义悖论。

再看一下自我悖论。现令A为“我是能思维的”,对A的否定就是对A的肯定,因为否定也是一种思维,但是,对A的肯定并不导致对A的否定,既然肯定是一种思维。可见,自我悖论是不完整的,只是半个语义悖论。自我悖论的半悖论性质使得由它可以得到一个确定的结论,即“我是能思维的”,这意味着自我是可知的,至少可知自我是能思维的。与之不同,自在之物悖论的整悖论性质使得由它不能得出一个确定的结论(因为A和非A可以互推),这就是说,自在之物是否独立于思想,这是不确定的,相应地,自在之物是否可知也是不确定的。然而,不确定就是不知道,因此,自在之物是不可知的。

其实,当康德宣称自在之物是“思维存在体”的时候,已经暗含了自在之物悖论的不确定性:既然自在之物是思维存在体,那就不可能完全不可知,而康德却断然否定它的可知性。相应地,当笛卡尔把“我思故我在”归结为“我怀疑故我在”的时候,已经暗含了“自我悖论”的确定性,因为怀疑怀疑就是怀疑。

“我思”不仅包括“我怀疑”,还包括“我有自由意志”,因为“我怀疑”正是我的自由意志的一种体现。其实,我完全可以心安理得地生活,而不去怀疑外物是否存在、自我是否存在等古怪的问题,但是我现在偏要这么做,这就是我的自由意志所为,一旦我知道我有怀疑的属性,我立刻知道我还有自由意志。进而言之,一旦我知道我有自由意志,我立刻知道有不同于我的东西存在着,即对我的自由意志造成阻碍的外物,而且外物是不以我的意志为转移的。

笛卡尔也是从自由意志推知外物之存在的,他谈道:“我自己体会到这些观念是不以我的意志为转移的,因为它们经常不由我自主而呈现给我,好像现在,不管我愿意也罢,不愿意也罢,我感觉到了热,而由于这个原因就使我相信热这种感觉或这种观念是由于一种不同于我的东西,即由于我旁边的火炉的热产生给我的。”[4]38

笛卡尔式怀疑使他将自由意志和外物一度悬搁起来,因为他连怀疑本身都在怀疑,不过一旦他确定怀疑不可怀疑之后,自由意志也就跟着确定下来。自由意志一旦确定,那么“不以我的意志为转移”的“不同于我的”外物也就随之而确定了,那个“不同于我的”外物其实就是康德所说的自在之物,我们除了知道它不同于我之外,对它一无所知。这样,作为本体自我的自由意志与作为意志障碍的外物就成为两种不同的本体,它们在可知性上是不对称的。

对于那个仅仅是意志障碍的本体(外物),我们只能凭借感官或理性来认识它的一些现象,但是,同一事物的现象往往是很不相同甚至恰好相反的。笛卡尔指出:“比如对于太阳,我觉得我心里有两种截然不同的观念;一种是来源于感官的,应该放在我前面所说的来自外面的那一类里;根据这个观念,我觉得它非常小。另外一个是从天文学的道理中,也就是说,从与我俱生的某些概念里得出来的,或者是由我自己无论用什么方法制造出来的,根据这个观念,我觉得太阳比整个地球大很多倍。我对太阳所领会的这两个观念当然不能都和同一的太阳一样;理性使我相信直接来自它的外表的那个观念是和它最不一样的。”[4]39

我们看到,笛卡尔实际上也承认外物的本体是不可知的,可知的只是外物的现象。按理说,他本该得出关于先验本体的主体-客体非对称的结论,即先验主体可知而先验客体不可知,然而他目光一转,便投到上帝的怀抱里,并由此得出主体和客体都可知的对称论。康德对于笛卡尔的上帝之说给予严厉反驳,应该说是卓有成效的,但是他却走向另一个极端,得出另一种先验主体-客体对称论,即先验的主体和客体都是自在之物,因而都是不可知的。

康德谈道:“先验的观念论者却可以是一个经验性的实在论者,因而如人们对他所称呼的,可以是一个二元论者,就是说,他可以承认物质的实存,而并不超出单纯的自我意识,也不假定除了我里面的表象的确定性、因而除了‘我思故我在’以外的更多的东西。”[5]324康德的二元论是经验层面的,他不仅承认物质的经验实在性,也承认自我的经验实在性,即承认“我思故我在”的“表象的确定性”,他只是不承认物质和自我的先验实在性,即我们的认识“不超出单纯的自我意识”。但是,这是于理不通的,因为先验本体是经验实体的根源,用康德的话说,即先验本体为外部现象和内部直观奠定了基础。试问,如果基础不实在,建立在其上的经验性事物如何是实在的?如果真有这样的经验实在性,那它不就成了无源之水、无本之木了吗?其实,康德本人也不满足于这种说法,于是他在写完《纯粹理性批判》之后,又在《实践理性批判》一书中对其不足加以弥补,关键之处就是把先验自我等同于自由意志(亦称“自由”),从而把先验自我落到实处。

康德谈道:“实践理性自身现在就独立地、未与那个思辨理性相约地,使因果性范畴的某种超感官的对象、也就是自由,获得了实在性,因而就通过一个事实证实了这个在那里只能被思维的东西。于是与此同时,思辨的批判的那个令人惊讶的、虽然是无可争议的主张,即甚至思维的主体在内部直观中对它自己来说也只是现象,也就显然在实践理性的批判中如此好地得到了它完全的证实。”[9]我们看到,先验本体即“思维的主体”在“思辨的批判”(即“纯粹理性批判”)中是“只能被思维的东西”,但在实践理性中“得到了它完全的证实”,这就是自由意志。虽然自由意志是“超感官的对象”,即先验本体,但在实践理性中却是实实在在的。

前面提到,笛卡尔早已注意到自由意志的实在性,并且在“我思”被确立之后,自由意志随即被确立了,这表明自由意志的实在性在先验的形而上学中便可确定,不必等到实践领域去证实。笛卡尔的第一哲学原理是“我思故我在”,他本应立刻宣布第二哲学原理即“我自由故我在”,然而,由于他把注意力转向上帝,以致呼之欲出的第二哲学原理被康德正式提出。康德的做法可谓“亡羊补牢,犹未晚矣”,他最终还是承认了先验主体的可知性,即承认它就是实实在在的自由意志,而非不可知的自在之物,从而向先验主体-客体非对称论的方向迈进了一步。

作为先验本体的主体(即自我)是可知的,不仅可知我有思维能力,还可知我有自由意志,而对于自在之物,我们只是从自由意志受到阻力或障碍的事实中推出的,它究竟是什么样子,我们无从得知。有鉴于此,笔者得出关于先验本体的非对称论,即先验主体可知而先验客体不可知,进而把基于主体-客体之分的心物二元论贯彻到底,即从经验层面贯彻到先验层面,这本是笛卡尔和康德哲学的应有之义,或者说,这是理顺他们思路之后的自然结果。

八、结论与展望

笛卡尔的怀疑论开启了近代哲学的航程,他的怀疑论证很多,但其中最难对付的是梦-怀疑论证。笛卡尔发出这样的惊叹:“没有什么确定不移的标记,也没有什么相当可靠的迹象使人能够从这上面清清楚楚地分辨出清醒和睡梦来,这不禁使我大吃一惊,吃惊到几乎能够让我相信我现在是在睡觉的程度。”[4]16

然而,对于笛卡尔的梦-怀疑论证,康德似乎并不太重视,而是把关注点放在笛卡尔对自我可知性的过分肯定上,斥之为“质料的唯心主义”和“先验实在论”。不过,康德有时也附带着回答笛卡尔的梦-怀疑论证,把它归结为“什么是真实存在的”问题,进而归结为“是否经验带有把自己同想象区别开来的可靠标准”,并给出这样的回答:“这个怀疑是容易消除的,在日常生活中我们经常用这样的办法来消除这个怀疑,即把两方面的现象的连结都拿来按照经验的普遍法则加以检查,如果外物的表象完全符合经验的普遍法则,我们就不能对外物一定做出一个符合真实的经验这一事实有所怀疑。质料唯心主义是很容易驳斥的,因为现象之为现象,仅仅在于它们的连结是在经验里的连结;而且物体存在于我们之外(在空间里)这一经验就和我们自己按照内感官的表象而存在(在时间里)是同样确实的。”[6]117-118

按照康德的这一说法,解决笛卡尔问题简直是轻而易举的,但在笔者看来,康德的这一“解决”方法几乎是不着边际的,其解决方案是“按照经验的普遍法则加以检查”,如果现象之间的连结符合那些法则,那么便可确定它们为真实的经验事实,否则便是虚幻的假象,包括梦幻。但关键问题是,那些作为检查标准的普遍法则的真实性如何确定?不能排除这样一种可能性,即那些法则的产生和应用都是在梦中发生的,这正是梦-怀疑论证的棘手之处。如果真是如此,那么用梦中产生的法则来检查某些现象是否梦幻,无异于想要揪着自己的头发飞上天。

在笔者看来,在确立经验实在性的“阿几米德点”方面,笛卡尔确实立下了汗马功劳;笛卡尔问题——有任何经验知识可以确定为真吗?——不愧为第一哲学问题,相应地,“我思故我在”也不愧为第一哲学原理。与之相比,“包括因果关系在内的经验知识是如何可能的”成为另外一个重要问题,通常被称为“康德问题”,它是由“休谟问题”转化而来的。对于这一问题(尽管当时尚未被人明确地提出),事实上笛卡尔借助于上帝而回避掉了,这也成为其理论的一个重大缺陷。康德对“休谟问题”非常重视,并通过提出先验范畴和先验综合判断来回答,从而为近代哲学以及现代哲学作出重大贡献。但是,令人遗憾的是,康德却对笛卡尔问题及其“第一哲学原理”未能给予足够的重视,以致其理论存在严重的疏漏。

概而言之,笛卡尔和康德的哲学不是对立关系,而是互补关系,他们共同奠定了近代哲学的基础和构架,即经验实体二元论和先验本体一元论,只是在可知论或不可知论方面,二人各执一端、失之偏颇。笔者以先验本体的主体-客体非对称论取代他们的对称论,并将心物二元论从经验层面延伸至先验层面,即主张经验实体二元论和先验本体二元论。

最后需提及的是,一个值得关注的动向是现代心灵哲学的功能主义(functionalism)转向,其中心身随附性(supervenience)理论日益引起人们的重视,或许能够帮助我们揭开心物二元论的逻辑结构之谜。比较精确的随附性概念最初是由唐纳德·戴维森(Donald Davidson)引入当代心灵哲学的。戴维森对随附性和心身关系作出这样的界定:“尽管我所描述的那种观点否认心理-物理规律的存在,但它却与下述观点是相容的,即:心理特性在某种意义上依赖于或随附于物理特性。这种随附性可以被看作:不存在这样的两个事件,它们在所有物理方面是相同的但却在心理方面有所不同;或者说,一个在物理方面没有任何变化的对象在心理方面也不可能发生变化。这种依赖性或随附性并不蕴涵依据规律或定义的可还原性。”[10]

我们看到,随附性的基本含义是:一个对象在物理方面的变化是其在心理方面的变化的必要条件;这是一种单向条件关系,不具备“还原”所需要的双向条件关系。这种必要条件关系使得随附性是一种既依赖又不可还原的关系,据此,戴维森宣称在心身问题上“认可本体论还原,而规避概念论还原”[11]。他所说的本体论还原是指心理事件可以个体的身份还原为物理事件,他所说的概念论还原是指把通过概念才能把握的心理类型还原为物理类型。戴维森肯定前者而否定后者,其哲学立场又被称为“个体物理主义—元论”和“心理-物理类型二元论”,在一定程度上表现出由物理一元论向心身二元论的转移。

如果说,戴维森是从功能主义之外向还原物理主义发起进攻,那么,希拉里·普特南(Hilary Putnam)则是从功能主义的立场发起这一进攻的。普特南以著名的“多重实现论证”(multiple realization argument)表明,虽然心理功能需要物理结构来实现,但是心理与物理之间不具备一一对应的双向条件关系,因而是不可还原的。这是对心身随附性理论的支持。

普特南是从人的身心系统与计算机系统的类比中获得功能主义观念的,他曾这样总结道:“机器的积极重要性在于,正是在与机器(特别是计算机)的关联中,功能组织的概念第一次出现。机器迫使我们在抽象结构和具体实现之间做出区分……重要的属性不是物理-化学的。极其重要的是,机器使我们抓住功能组织的观念。”[12]

普特南把“功能组织”(即“功能系统”)这一概念的引入看作是至关重要的,他明确指出,功能系统包括两层结构,即抽象的功能状态和具体的物理实现。由于同一种抽象的功能状态可以被多种不同的物理结构所实现,因此,功能状态的抽象属性不可还原为实现者的物理-化学属性。这样,功能系统的二元要素——抽象的功能状态和具体的物理状态——既是不可分割又是不可还原的。我们可以从普特南的功能主义理论提炼出“系统一元论”和“要素二元论”的哲学立场,由于心身系统的两个要素之间是随附性关系,“要素二元论”又可称为“随附二元论”。系统一元论和随附二元论是并行不悖的,它们是一枚硬币的两面。

总之,功能主义在现代心灵哲学中占据主导地位,它的基本观点是把心灵看作一个功能系统,而不是一个简单实体。简单实体是认识论的本体,而功能系统是实践论的本体,功能主义的兴起标志着哲学上的实践论转向。值得强调的是,笛卡尔和康德的心身理论不仅并未过时,还为功能主义的发展提供了重要的背景和参照。本文关于笛卡尔和康德的心物二元论之比较主要是在认识论范畴内进行的,笔者将心物二元论从经验实体延伸到先验本体也是就认识论而言的,这并不影响在实践论中转向功能主义以及系统一元论和随附二元论的有机结合。

注释:

①康德的这一说法是含糊和欠妥的,其根源在于他把实践也归入“纯粹哲学”,进而归入“纯粹实践理性”和“形而上学”。康德哲学的一个致命缺陷是过分强调“纯粹”,以致他所说的“道德实践”与人们的经验生活完全脱钩,成为“纯形式的”空中楼阁。参见陈晓平:《心灵、语言与实在——对笛卡尔心身问题的思考》(人民出版社,2015年版,第10页)。

②这两个术语通常被分别译为“先天的”和“先验的”,笔者不喜欢“先天的”译法,因为容易与生理学的“先天”发生混淆,故将“apriori”和“transcendental”分别译为“先验的”和“超验的”。

③参见陈晓平:《试论儒家心性之学的哲学定位——形而上学与形而中学之辨析》(《武汉科技大学学报(社会科学版)》,2021年第2期)。

④参见Paul Guyer:Idealism(https://plato.stanford.edu/entries/idealism/#Intr)。

⑤参见陈晓平:《心灵、语言与实在——对笛卡尔心身问题的思考》(人民出版社,2015年版)。

⑥参见陈晓平:《贝叶斯方法与科学合理性——对休谟问题的思考》(人民出版社,2010年版)。

⑦盖耶的这一区分是对之前尤因(A.C. Ewing)关于“认识论唯心主义”和“形而上学唯心主义”之区分的一种修正,因为在他看来,唯心主义本身就是一种形而上学,因此,无论哪一种唯心主义都属于形而上学唯心主义。

⑧参见陈晓平:《多种随附性概念及其在心身问题上的应用——对金在权随附性理论的修正》(《山东科技大学学报(社会科学版)》,2021年第3期)。