当代英语世界批评与文化理论的主干与新枝

——基于《批评与文化理论年鉴》的研究

何辉斌

(浙江大学 外国语言文化与国际交流学院,杭州 310058)

在英语世界,《英语研究年鉴》()是一部非常权威的研究英语语言文学的参考书。这部工具书系英语协会(English Association)负责编写,由牛津大学出版社出版,有的年份也由英国布莱克威尔出版公司(Blackwell Publishers)和人文出版社(Humanities Press)联合出版。这是一部学术价值极高的年鉴,几乎囊括英语世界以及非英语国家用英语撰写的重要英语语言文学论著,并对其进行分类、描述和评价。1919—1920年的英语语言文学论著收入该书的第一卷,1920—1921的论著收入第二卷,以后各年都有单独的一卷。这部著作的第一章为《文学批评与历史:总体性的著作》,有关文学理论的论著可以在此查找。到了20世纪80年代,文学理论发展迅猛,从1981年开始,《文学理论》成了单独的一章。在接下来的十来年当中,文学理论又有了爆炸性的增长。在1991年卷中,编者将理论性著作与原书分开,每年独立出版一本《批评与文化理论年鉴》()。本文对这部年鉴做了全面的统计和分析,试图展示各个主题在最近30年的兴衰变化。

一、最近30年批评与文化理论的关键词

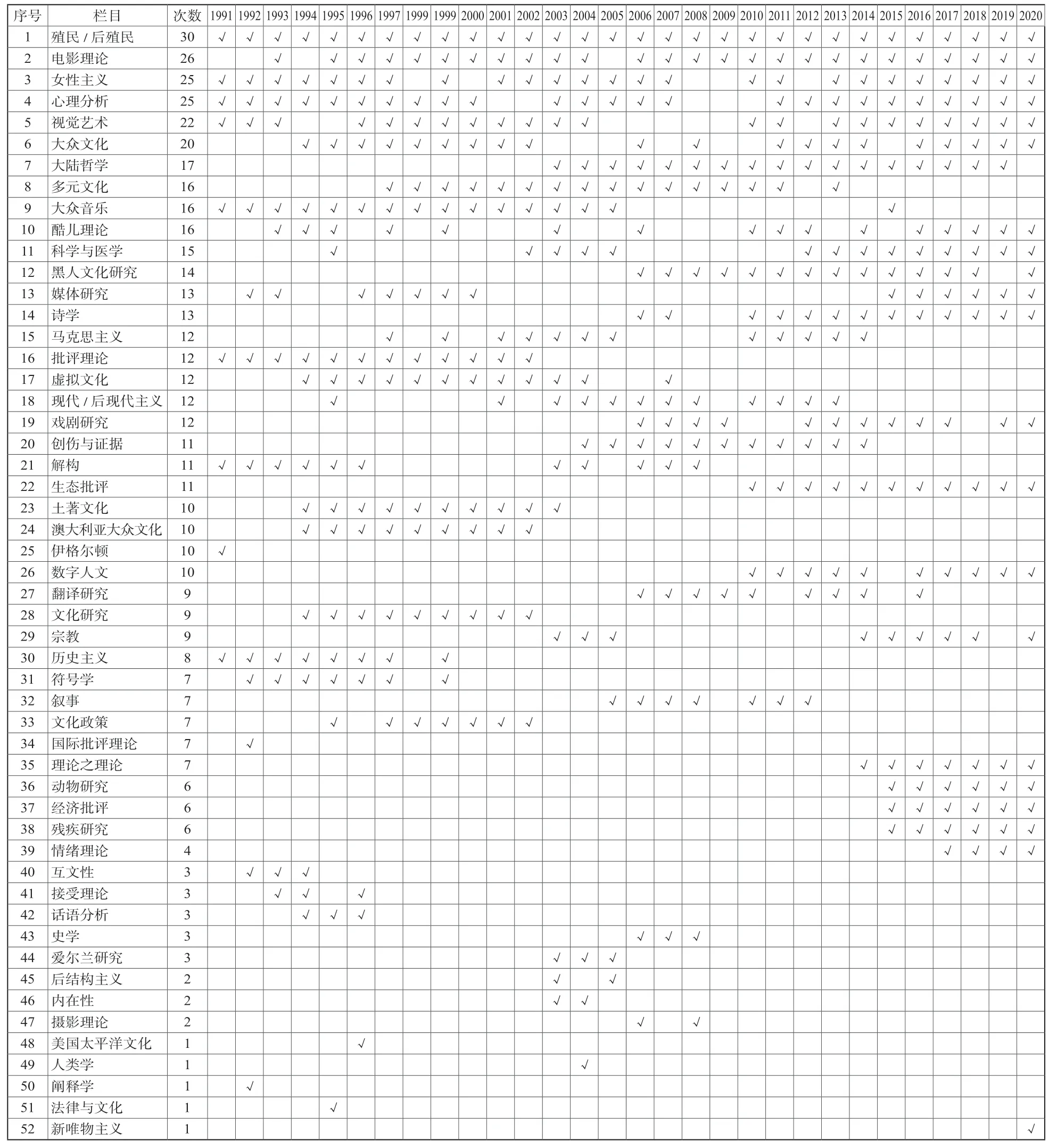

《批评与文化理论年鉴》目前已经出版30卷(1991—2020)。通过研究这本工具书,可以找出当今英语世界批评理论与文化理论最重要的关键词。这部年鉴每期有20个左右的栏目,30年累计有519个栏目。笔者把这些栏目进行了分类、归纳、整合,总结出52个关键词(表1)。从表格中,可以清晰地看出这52个主题在最近30年中的发展历程。下文将以这个表格为基础,进行具体分析。

表1 1991—2020《批评与文化理论年鉴》栏目关键词一览表

二、主干与萎缩的分枝

1991—2020年这个时段,批评与文化理论的主干是什么呢?从统计学的角度看,这个表格中的前三分之一是这个时段最常见的论题,显然属于主干。我们还可以进一步做分析和总结。第一,出现了20次以上的关键词有6个,包括殖民/后殖民、电影理论、女性主义、心理分析、视觉艺术、大众文化。其中,“殖民/后殖民”在每一年都有栏目,可见这是最近30年批评家讨论最多的话题。第二,出现较多的“电影理论”“视觉艺术”“媒体研究”“数字媒体”“摄影理论”等都涉及图像问题,从中可以看出,图文时代已经到来,图像的重要性在某些方面似乎已经超过了文字。第三,“大众文化”“大众音乐”“土著文化”等都以通俗文化为研究对象,可以看出精英文化地位明显下降。第四,“女性主义”“酷儿理论”等都与性别相关,说明性别问题很受人们关注。第五,马克思主义在西方影响颇大,30年中有12年都设了专栏。第六,伊格尔顿的地位非常高。1991年卷用了10章的篇幅专门讨论这位理论家。除了伊格尔顿之外,在这部著作中还有另外两个栏目包含了当代名人:“心理分析:拉康理论”(2007年卷)和“马克思主义之后的阿尔都塞”(1992年卷)。但相比之下,伊格尔顿似乎独树一帜。

除上述之外,有些关键词只在20世纪90年代出现,到了21世纪则没有在专栏中进行专门讨论,如“历史主义”“符号学”“互文性”“接受理论”“话语分析”“人类学”“阐释学”等。可见,这些论题应该已经成为理论大树上逐步枯萎的分枝。

这个表格中还出现一个非常值得注意的特点,即纯文学研究已经边缘化了。文学研究出现文化转向之后,很多人担心文学会淹没于文化之中,甚至有人说,泛文化研究会引致文学的死亡,不少人因此积极提倡应重新回到纯文学中去。然而这么多的栏目中,真正属于纯文学范畴的就是“诗学”,但这个栏目只出现了13次。值得肯定的是,最近11年每年都有“诗学”,从这个角度来说,纯文学讨论也有一定的复兴。

三、跨学科研究是这个时代的主流

从表格中还可以看出,纯粹的文学与文化栏目很少,大部分都属于跨学科研究。首先,人文学科内部有不少跨学科研究,如历史主义、话语分析、符号学等。其次,跨越人文社科领域的也有不少,如法律与文化、经济批评、人类学等。最值得注意的是,跨越人文与科学的研究最近成果迭出,如“科学与医学”“情绪理论”“动物研究”“数字人文”“残疾研究”等都属于此类。根据这部年鉴的关注重点,我们可以看出,跨学科研究已经成为当代文学与文化研究的主流。

从人文学科内部的跨越,到跨越人文与社科,再到跨越人文与科学,跨越的距离越来越大。霍根曾把联想分为“近联想”与“远联想”,他说:“然而从创造性认知的角度看,只能从近联想走向从认知方面看更远的可能性才能找到真正创造性的问题解决方案。”跨越性越大,越有利于创新,从此种角度来看,跨越人文和科学最具有开拓性。然而,跨越这么大的距离必须具备一定的条件。这种跨越之所以在当代出现,第一,是因为人文学科内部的跨越已经相当成熟,跨越人文与社科也已经取得了一定的成就,为跨越人文与科学做了足够的准备;第二,是因为自然科学研究的新变化为这个远距离跨越创造了条件。

跨越人文与科学实为不易。休谟曾说:“在我所遇到的每一个道德学体系中,我一向注意到,作者在一个时期中是照平常的推理方式进行的,确定了上帝的存在,或是对人事作了一番议论;可是突然之间,我却大吃一惊地发现,我所遇到的不再是命题中通常的‘是’与‘不是’等连系词,而是没有一个命题不是由一个‘应该’或一个‘不应该’联系起来的。”这里涉及两个世界,一个是“是”的世界,是事实的世界;另一个是“应该”的世界,是价值的世界。在他看来,这两个世界完全无法对话。哲学家维特根斯坦也这样认为,他说:“真命题的总体就是全部自然科学(或各门自然科学的总体)。”他还说:“不可能有伦理命题……(伦理学和美学是一个东西)。”查尔斯·斯诺(C. P. Snow)在1959年做了题为《两种文化》()的著名演讲。他说:“文人在一端——科学家在另一端,其代表为物理学家。两者之间有一道彼此无法沟通的鸿沟——有时(特别在年轻人当中)他们互相敌对和讨厌,在大多数情况下缺乏互相理解。”由此可见,人文与科学常常有一种对立的态度。

哈佛大学教授、著名生物学家爱德华·威尔逊(Edward Osborne Wilson)是贯通人文与科学的重要倡导者之一。他著作颇丰,曾两次获得普利策奖。他在1998年出版了《融通归一》()一书,积极提倡人文与自然科学的结合,与斯诺的《两种文化》形成鲜明的对照。关于如何融合科学与人文,威尔逊曾说:“在过去的几个世纪中,融通归一曾经是自然科学的母乳。这种融通现在已经在脑科学和进化生物学中完全被科学家接受,他们是通往社会科学与人文学科的最合适的桥梁。”这就是说,在科学领域,虽然有不同的分支,但已经找到了统一的语言进行言说,并且相互促进,成为创新的重要动力。威尔逊还相信,科学能够将统一的语言引入人文领域,而脑科学与生物学将作为重要的桥梁。麦克柯纳奇(Bruce McConachie)提出了类似观点,他说:“学者应该知道,哥白尼以来西方的(现在已经是国际的)科学思考的模式显示,不同理论之间的矛盾将很有可能得到解决;从长远的角度看,在那些基于理性之上而非信仰之上的人当中,好的科学的理论已经不停地战胜不科学的哲学。”总体上看,这种趋势的确存在,值得我们深思。

那么,这种融合的现状如何呢?在最近三四十年中,自然科学家在跨科学与人文的研究方面显得更加积极。威尔逊曾说:“一方面,伦理学和宗教对于今天的科学仍然太复杂,难以深度阐释。另外一方面,这两门学科远远不是神学家认同的那样属于自身演化的结果。面对伦理与宗教,科学遇到了最有意思的、可能也是最让自己感到渺小的挑战,而宗教必须以某种方式找到兼容科学发现的办法,以便保持可信度。宗教必须有能力把与经验知识相一致的最高的人文价值进行编码并以不朽的、诗化的形式进行表达……盲目的信仰,不管表述多么激情四射,都有不足。”自然科学家不是简单地否定人文学科,而是在承认其复杂性的同时,仍然相信他们可以通过科学的方式进行研究。同时,威尔逊也希望人文学科的学者及时吸收经验科学的成就,创造出经得起科学考验的人文学科,而不是盲目地把自己的领域看作禁地。

相比之下,人文学者对这个融合的反应则慢了一拍。在《批评与文化理论年鉴》中,最早在1995年卷才出现了“科学、技术与文化”的专栏,主要关注点在于现代科学特别是信息科学,对当代文化的影响。这是“科学”这个词第一次出现在这部年鉴的栏目中。2002年卷中出现了“文化、社会与新人类遗传学”;到了2003—2005年,每年都有一个“科学”的专栏,而且2005年除了这个栏目之外,还有一个“技术”一栏。2006年,英国成立了“不列颠文学与科学协会”(British Society of Literature and Science, BSLS),试图推进文学与科学的跨学科研究。在这个阶段,人们关注的主要是科学对现代社会与文化的影响,但真正深层次贯通文理的论著不多。2006—2011年间,年鉴中没有给科学专门设栏目。可见跨越人文与自然科学并非一件容易的事情,有时还会出现停滞不前的现象。下文将选择三个最具代表性的领域,进行更进一步的阐述。

四、生物学的重大突破

人们喜欢把动物作为界定人的他者。很多人会说,人是唯一会笑的动物,或是唯一会制造和使用工具的动物,等等。然而说这些话的人基本上没有研究过动物,所以轻易地把兽性与人性列为二元对立。威尔逊指出,生物学家一致认为“人类与其他生命形式祖先相同,彼此相类”。生物学家看到的更多是人类与其他动物的相似性,他们是融和人文与科学的先锋。当人文学者还以怀疑的态度对待自然科学时,生物学家已经以实际行动研究人的问题,并且出版了很多有价值的论著,如哈密尔顿(William Hamilton)的论文《社会行为的基因演化》(, 1964)、威尔逊的著作《社会生物学》(, 1975)、道金斯(Richard Dawkins)的著作《自私的基因》(, 1976)等。

生物学家为人文研究作出了巨大的贡献。美国医学教授坎德尔(Eric R. Kandel)曾说:“当思想史学家回顾20世纪的最后20年时,他们很可能会对如下令人惊异的事实发表评论:这个时期涌现的出来的关于人类心智最有价值的洞见,不是出于哲学、心理学或精神分析等涉及心智的传统学科,而是出自这些科学与脑生物学的融合,分子生物学领域几年来取得的惊人成就推动了这种新的综合,进而形成了一门新心智科学,它利用分子生物学的威力来研究生命的重大未解之谜。”他对一门新的学科——心智生物学(biology of mind)非常重视。他说:“由于心智生物学将对个体和社会产生广泛影响,科学界一致认为它在21世纪将拥有如基因生物学在20世纪所取得的地位。”

生物学家在20世纪六七十年代就开始关注人文问题了,但人文学者对这些发现并不怎么关心。直到2015年,《批评与文化理论年鉴》才专门开设了“动物研究”栏目。值得肯定的是,最近6年每年都有这个栏目。这个栏目中的一些论著引进了生物学的新发现。动物研究主张走出人类中心主义,真正把动物当作主体进行研究。这方面的著作很多,如马苏米(Brian Massumi)的《动物教给我们的政治学》()、尼贝尔(David Nibert)的《动物压迫与人类暴力》()等。

五、医学的突飞猛进

在近年的新兴研究领域中,“科学与医学”发展势头很足,30年中有14年都有专栏。在1995—2005年,还只有“科学”的栏目,并不包含医学。但从2012年开始,接连9年都有“科学与医学”专栏。在2012年之前,人文学者对科学不是很重视,正如上文所说,年鉴中只有6个科学领域专栏,主要讨论的是科学对文化的影响,真正内在融合的内容很有限。从2012年之后的栏目可以看出,一方面,自然科学,如人工智能、神经科学、生物学、生理学、认知科学等主动地转向了审美、情感、道德等领域,非常关注之前被排挤在科学之外的问题;另外一方面,有些人文学者也很关注科学的新发现,科学与人文因此走向了融合。将科学与文学结合起来的著作很多,如阿尔特(Christina Alt)的《维吉尼亚·伍尔夫与自然研究》()、戈尔斯坦(Amanda Jo Goldstein)的《甜美的科学:浪漫的唯物主义与生活的新逻辑》()等。

在各种自然科学中,医学领域的学者,就像生物学家一样,是贯通人文与科学的先锋。假如说生物学家以人与其他生物的共性为桥梁,从新的角度探索了人性的本质,那么医学专家的主要特点在于打破了生理与心智的二元对立,为研究人性提供了很多新发现。

身体和心灵,哪个是第一性的?有些人认为,灵魂是不朽的,是第一性的;肉体是暂时的,第二性的。最为著名的例子是笛卡尔,他把身体与心灵看作两种相互独立的存在,认为心灵比肉体更具有真实性。达马西奥(Antonio Damasio)对笛卡尔的观点做了全面的批评,专门写了一本《笛卡尔的错误》()。他说:“在人类出现很久之前,生命就已经存在了。在演化的某个时刻,一个基本的意识出现了。有了这个基本的意识,就产生了一个简单的心智。如果心智的复杂性越来越高,思考出现的可能性也就越来越大,进而用语言来沟通和组织思维也成为可能。对那时的我们来说,‘存在’是先于‘思考’而出现的。现在我们来到这个世界也是先存在,然后再思考,我们存在之后我们才能思考,我们思考只因我们存在,因为思考的确是由生物的结构和运作所引发的。”显然,无论从生物史还是个人史来说,身体都先于心灵。

在思想史上,生理和心灵常常是两个不同的领域,进行对话的难度很大。坎德尔注意到一个有意思的现象。他说:“这样一来,只有那些造成了明显的神经细胞和脑组织损伤的心理障碍,比如阿尔茨海默病、亨廷顿氏病和慢性酒精中毒,会被划分为具有生物学基础的器质性疾病。而精神分裂症、多种形式的抑郁症和焦虑状态不会造成神经细胞的损伤或脑解剖学上的其他明显变化,于是就被划分成了没有生物学基础的功能性疾病。通常,这些所谓的功能性心理疾病会被当成‘全是病人想出来的’而被社会污名化。”但现代科学发现,任何心理活动都有生理基础。坎德尔肯定地说:“这些过程的任何障碍或变化都必定有着生物学基础。”海恩斯则说:“然而,我们所有的生理的和行为的特性在我们的大脑中都有生物基础。不管是荷尔蒙还是其他要素,包括社会要素,使我们以某种方式发展,荷尔蒙的影响或者是社会影响都被译成了生理的大脑特征,如神经元,突触以及神经化学物。”达马西奥因此指出:“这就是笛卡尔的错误:在躯体和心灵之间划分了一道鸿沟,即在有形有象、机械动作且无限可分的躯体,以及无形无象、无法触及且不可分割的心智间,划分了一道鸿沟;他认为,推理、道德判断以及肉体疼痛或情绪动荡所带来的痛苦存在于躯体之外。具体来说:他将最精巧的心智过程,与生物有机体的结构和运作分开了。”现代科学的发展,弥补了这道鸿沟,为生理学和心理学的结合找到了可行的通道。

在各种自然科学之中,医学是联系生理与心理的最便捷的道路,与文学的联系尤为密切,所以受到特别的重视,相关的著作也很多,如格尔梅克(Mirko D. Grmek)的《病态的现实》()、杰克逊(Mark Jackson)的《焦虑的时代》()等。

年鉴中另外一个栏目“残疾研究”在最近6年也很受重视,每年都有专栏。残疾研究与医学有一定的联系。近年的一些著作,如戴维斯(Lennard J. Davis)的《正常状态的终结》《》、汤姆·莎士比亚(Tom Shakespeare)的《再论残疾人的权利与反思》()等,在这一领域都颇有开创性。

六、情感与理性研究的融合

从古希腊开始,西方人有一种重理性、轻情感的倾向。启蒙运动之后,这种偏向更加明显。恩格斯曾说:“一切都必须在理性的法庭面前为自己的存在作辩护或者放弃存在的权利。”理性因此成了万物的尺寸。休谟还说:“理性的作用在于发现真或伪。真或伪在于对观念的实在关系或对实际存在和事实的符合或不符合……但是显而易见,我们的情感、意志和行为是不能有那种符合或不符合关系的……因此,它们就不可能被断定为真的或伪的,违反理性或符合于理性。”这就是说,情感不是科学的领域。休谟在谈到什么是恶时还说:“这里再没有其他事实。你如果只是继续考虑对象,你就完全看不到恶。除非等到你反省自己内心,感到自己心中对那种行为发生一种谴责的情绪,你永远也不能发现恶。”在他看来,理性可以对事实的世界进行判断,使用的连系词主要是“是”和“不是”;而关涉情感的价值判断则无法使用理性进行研究。情感和理性之间因此出现了一道鸿沟,情感被排挤在科学研究之外。

随着生物学和医学的发展,当代学者对情感的态度已经大大改变,这个领域已经成为实证科学的研究对象。达马西奥指出:“情绪是生物调节装置的一部分,有了这些装置我们才能生存下去。”达马西奥认为,情绪有双重的生物学功能。他说:“第一种功能是对诱发情境作出某种特别反应……这种反应可能是跑开或变得不动,或者把敌人打倒或参与愉快的行为……情绪的第二种生物机能是对有机体内部状态的调节,这样它就可以为某种特殊的反应做好准备。举个例子来说……在冰天雪地的危险情况下,改变心跳和呼吸的节奏。”例如,当人们面前突然出现一条蛇,人就会心跳加快,血液循环马上加速,要么拔腿就跑,要么设法制伏这条蛇。这个过程的内在反应是为了给外在反应提供运动的生理保障,整个过程的具体指令来自人看到蛇产生的恐惧。蛇当然是一个实在的客观存在,自然是理性研究的对象。休谟可能会说,单纯研究蛇,无法得到恐惧的概念,但人曾经被蛇咬过,知道后果非常严重,因而必须立刻进行规避,而恐惧正是指挥人体进行规避的命令系统。今天,人们甚至可以利用人工智能进行自动驾驶,并成功避开障碍和危险。从某个角度来说,人看到蛇的反应,就像自动驾驶系统规避危险一样,都是合乎理性的,都可以科学地进行研究。有人可能会说,不管把这个感知和规避危险的系统研究得多透彻,不管将恐惧感的神经基础阐述得多清楚,都无法说明心理上的恐惧感这种切身体验。这里就涉及物质过程如何产生意识的问题,这个问题不仅仅是研究恐惧感的难题,对于研究其他意识也是一个难题,我们没有必要因此把情感排挤在科学研究之外。

情感不仅是讲道理的、可研究的,还与理性融合在一起。休谟曾说:“理性是完全没有主动力的,永远不能阻止和产生任何行为或情感。”理性的推理活动必须以情感为推动力和最终目标。虽然有人提倡超功利的、不受价值判断影响的思辨,但完全的超越并不存在。蒙田曾说:“即使是批判名声的人,也还愿意在他们写的书的扉页上印有自己的名字,愿意凭借自己蔑视荣耀这一点变得荣耀。”可见,理性思辨离不开建立于情感之上的价值。理性在很多情况下与情感相互协作,而不是相互对抗。

情感反应速度极快,为人类的生存提供了基本保障,但也容易出差错。依然以蛇为例,“一朝被蛇咬,十年怕井绳”就是一个著名的例子。被蛇咬过的人,对蛇特别敏感,看到任何像蛇的东西都害怕。井绳看起来像蛇,所以容易引发恐惧感。虽然“十年怕井绳”看似夸张,但与看到像蛇的东西仍然反应迟钝相比,这样做当然更安全,宁愿十年过度敏感,也好过由于反应不及时而再次被蛇咬。当然,反应过度也不是好事,所以需要理性进行纠正和弥补。美国心理学家海特(Jonathan Haidt)认为,思想意识控制系统有着自身的优点,能够“想到远期目标,避开此时此地的专制,超越诱惑力的自动阀门”。但他还注意到:“自动系统控制着释放多巴胺的按钮(控制我们快乐的神经传感器)。控制系统可以调节行为或者计算后果,但不会发动或者引起行动,更像一个顾问。”理性活动能够对各种情感的后果进行推演,筛选出正确的,剔除不正确的。柏拉图曾说:“如果一个人的激情无论在快乐还是痛苦中都保持不忘理智所教给的关于什么应当惧怕什么不应当惧怕的信条,那么我们就因他的激情部分而称每个这样的人为勇敢的人。”用理性纠正情感的错误当然有必要,但情感反应在先,理性判断需要更多的时间,一般来说,只能等到情感反应之后再判断对错。当然,经过理性的训练,在一定的程度上让情感反应更加合理,还是有可能的。

最近三十来年,西方学界出现了“批评理论的情绪转向”('affective turn' in critical theory),情绪非常受重视。这一点在《批评与文化理论年鉴》中也有所体现,这部年鉴在最近4年接连设置了“情绪理论”专栏,谈论了阿尔布(Cristina Albu)的《镜像情绪》()、曼宁(Erin Manning)的《次要手势》()等。

余 论

除了“科学与医学”“动物研究”“残疾研究”“情绪理论”之外,从本文开头的表格可以看出,“生态批评”在最近11年中每年都有专栏,“数字人文”则在最近11年中有10个栏目。这两个领域都是当代英语世界的热门话题,国内也已有很多人关注,这里就不赘述。

在这部年鉴中,“理论之理论”(theory on theory)也是一个重要的主题,在最近7年中每年都有专栏。这一领域的论著对理论本身从学理的层面进行研究,说明理论研究在当代出现了复兴。艾略特(Jane Elliott)和阿特里奇(Derek Attridge)主编的《“理论”之后的理论》()、提哈诺夫(Galin Tihanov)的《文学理论的诞生与死亡》()等,是这方面具有代表性的力作。此外,“经济批评”论题也接连6年有专栏,主要探讨经济与文化的关系。这个领域的优秀著作有多德(Nigel Dodd)的《金钱的社会生活》()、海文(Max Haiven)的《金融化的文化》(),等等。

《英语研究年鉴》和《批评与文化理论年鉴》是英语世界中两部非常权威的工具书,对于研究英语言语文学来说具有重大参考价值,可以让我们的学术与国际同步。而且,一般的高校都会购买这两部年鉴的数据库,使用非常方便。对于文学理论和文化理论相关学科的人来说,阅读《批评与文化理论年鉴》对学习和研究很有必要,可以帮助我们清楚地看到哪些主题是学术大树的主干,哪些是逐步萎缩的分枝,哪些又是充满活力的新枝。