清前期里甲赋役改革

——以湖南废甲编区为切入点的考察

仇慧君

(武汉大学 历史学院,湖北 武汉 430072)

明代后期到清代前期,赋役制度不断变革,基层行政和社会结构不断变动,在这一总体历史趋势下,围绕赋役制度变革和基层赋役运作实践,各区域做法颇有差异,但总体而言,赋役征解从明代前期以来“官收官解”向“民收民解”转化,“舍人税田”成为趋势。目前,越来越多学者从多角度、多区域探讨清代赋役制度与基层组织的关系,刘志伟(1)刘志伟:《在国家与社会之间——明清广东里甲赋役制度研究》,中山大学出版社1997年版。、杨国安(2)杨国安:《明清两湖地区基层组织与乡村社会研究》,武汉大学出版社2004年版;《清初两湖地区土地清丈及相关问题考释》,《中国经济与社会史评论》2010年卷;《清代康熙年间两湖地区土地清丈与地籍编纂》,《中国史研究》2011年第4期;《明代万历年间湖广地区土地清丈与里甲赋役调整》,《中国经济与社会史评论》2017年卷。、张爱萍(3)张爱萍:《废甲编区:清初衡山县里甲赋役改革与基层区划的重塑》,《清史研究》2020年第2期。等学者的成果均为进一步研究奠定了良好的基础。本文拟以湖南的“循区编都”“废甲编区”为研究个案,在弊端丛生的基层里甲组织无力承担足额征收赋役与亟需赋役改革的背景下,探讨清代前期湖南基层里甲行政和赋役征收的变动。湘乡、衡山等县摸索出建立在土地清丈册基础上更具地缘色彩的赋役区划,并通过清丈不断调整赋役秩序,使赋役区划日益实体化与政区化,对湖南地方基层社会产生了重大影响。

一、废甲编区展开的背景

清初,湖南的私派和火耗尤甚于他省。尤其是私派,甚至整个行政系统都在依靠其维持日常的运作,“横征私派之弊为祸尤烈,如收解钱粮,私加羡余火耗,解费杂徭,每浮额数。以致公私一切费用,皆取给于里民……总之,无事不私派民间,无项不苛敛里甲。”(4)《禁火耗私派示》,赵申乔:《赵恭毅公自治官书类集》卷9《告示·户政类》,《续修四库全书》第621册,上海古籍出版社2002年版,第52页。私征私派最终通过里甲向编户之民摊派,由地方官与豪绅劣衿及里长、柜书等勾连,形成一张贯穿赋役编审、征收及解运的包揽网络,“湖南积弊害民莫甚于私派,而地方官不通同豪绅劣衿则不能私派,不通同奸蠹则不能私派”。(5)《禁软抬硬驼积弊檄》,赵申乔:《赵恭毅公自治官书类集》卷10《派檄·户政类》,第87页。通过包揽体系,地方官从中获取公私费用,豪绅劣衿借此转嫁赋税负担,里长、里书等由此获取私利。里甲空虚且差役弊政丛生,赋役征收困难且严重不均,二者之间形成恶性循环,影响国家正赋的征收,直接动摇清王朝的统治基础。

清代前期,湖南各地陆续开展了包括土地清丈、均粮额在内的各类清田均粮的赋役整顿活动,核心要求都是以土地作为均派赋役的主要依据重编里甲,在具体方法上,大致可分为两种:

第一种是均田粮额,将本县所有的赋税单元即传统里甲制度中的“甲”(各地赋役单元名目繁杂,又或称图、区、社、约等,在此不一一列举)统一设置为定额的均税田粮额,明末清初江浙地区之均田均役即为此种,并被许多地区仿照。湖南在顺治到康熙初年开展的赋役变革仍以均田粮额为主要内容。(6)参见张爱萍:《废甲编区:清初衡山县里甲赋役改革与基层区划的重塑》,《清史研究》2020年第2期。

第二种是通过重新清丈后掌握的土地数据,就地划区,按田问人,根据每一区划内的田亩数量及科则,清算出本单元的田亩粮额并固定下来,并以此作为赋役区划,湖南的“循区编都”与“废甲编区”即为此种。

综合来看,两种方式各有不同,由于第一种脱离实际地域,割裂了田产坐落与人户居址之间的关系,田产买卖过割过程中的赋役责任转移,又需要户书等职役更改册籍粮额来完成,且不论改动过程中的飞洒隐漏等弊,即使改动顺利完成,由于各里甲粮额不均平,只能不断进行重组,必会再受造册费繁、扰累士民、书役勒索等各弊。

由于赋役不均与私派私征持续存在,时任湖南督抚试图用自封投柜、实行滚单、禁革里长等措施来改革赋役催征方法。但仅简单推行革除里长等名目的改革并不能解决实际问题,更毋论有些州县名为革除里长实则另设其他名目,实属阳奉阴违的荒唐之举。种种前车之鉴,迫使地方长官有意识通过加强赋税单元的地域性解决问题。纵观彼时湖南地方,以废甲编区为主要内容的里甲赋役改革已露苗头,就初显成效,不失为解决问题的另一出路。

二、废甲编区:清前期湖南地区的里甲赋役改革

史料所见,“废甲编区”这一表达最早出现于嘉禾县。康熙三十一年,嘉禾县将四乡十四里重新编户,改为五乡十九里。(7)同治《嘉禾县志》卷4《疆域·乡里》,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第24册,江苏古籍出版社2002年版,第326页。此后,湖南部分州县也先后施行。但受限于地方官员的能力及执行力度,废甲编区等里甲赋役变革在不同时期、不同州县实行的方式也多不相同,大概分为三类,仅列以下数县为例:

(一)湘乡县之“循区编都”

湘乡县之里甲赋役变革名为“循区编都”,康熙三十五年由知县李玠开始实施。实际上,湘乡县在此前就已经进行过一次编区,即康熙三十年知县赵宪普于土地清丈时所编之区,“奉文清丈,分为三十六区,每区有区长,区长之下有大小牌头,眼同经丈,各存底册”。(8)李玠:《为图籍既定吁请勒碑以垂久远事》,同治《湘乡县志》卷3下《赋役志·田赋》,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第19册,第293页。实际上,这次编区主要目的是清丈熟田熟粮,“区”只是土地清丈时经界划分的一个单位,仅是三藩之乱后湘乡对全县各区荒熟田粮数目实况的一次排查,并未涉及里甲赋役区划的重新编排,与以往徒有其表的纸上摊亩并无二致。继任知县李玠在总结此次编区时曾评价:“赵令未与百姓编区定里,仍沿旧习纸上撮合归都……自此重堕架搁、诡卸飞洒之事纷纷不已,皆不均编之所致也。”(9)李玠:《为图籍既定吁请勒碑以垂久远事》,同治《湘乡县志》卷3下《赋役志·田赋》,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第19册,第293页。

到康熙三十五年,湘乡绅民请求“清编”,李玠遂在赵宪普所编三十六区清丈册基础上,重新编排赋役区划,“将通邑分为四十七区,本区之田即充本区之粮,田在此,粮亦在此”,以区内固定田土为赋役征收基准,“按土求粮”,基层税收的统计对象最终由人户变为土地,各都坊粮额从最高之悦来二坊1313石到最低之乐善四十都的1213石不等,超越了各都粮额均平即均田均役的范围,严格执行了“挨次分区、挨地就近”的均编原则。

在划定“都”为赋役区划后,李玠还将赋役主体“户”作为里甲编排内容,以满足丁役征派的需要。这在以田产税额为赋役登记内容的大趋势下,看起来尤为突兀。“以通邑之田粮均为三坊四十四都,共计四十七个里分。又于每都坊内列为十甲,每甲之中编为十柱,将粮之多者为柱头,少者为花户,井井不紊,俱系按人求土,按土求粮……遇有典卖过割就于本甲收除,勿任移都越甲,致滋诡漏”。(10)同治《湘乡县志》卷3下《赋役志·田赋》,第293页。这一“都—甲—柱”十进制式的编排明显受到明代里甲规制影响,其中“按人求土,按土求粮”一语,似仍深受传统里甲赋役征收中人户既是课税主体又是课税客体的影响。此次改革所设定赋役区划之“区”与里甲之“都”数量相同,貌似使湘乡形式上拥有了建立在都之上的双轨体制:版籍“乡—都—甲—柱”和赋役区划“都—区”。但从各类史料可见,实际应用的里甲结构是乡都,如同治《湘乡县志》载“为坊三,为都四十有四,各冠以名,仍立十二乡以统之”(11)同治《湘乡县志》卷1《地理志·坊都》,第202页。,“甲—柱”除却在李玠循区编都相关的制度性介绍中有提及外,在各类史料中并无体现,或可认为这一甲柱编排从诞生后不久就开始走向消亡,结合湘乡“丁役”至雍正年间才摊入到地亩中合并征解的情况推测(12)谭日峰:《湘乡史地常识》,湘乡铅印局民国二十四年铅印本,第81页。,其消失最迟不晚于雍正年间。

与“甲柱”的消失形成鲜明对比,“都区”这一赋役区划得以有效施行。关于都下之“区”的由来,史料并无相关记载,前所谓“通邑分为四十七区”中的“区”,仅具会计之意。湘乡大平易氏谱曾载康熙年间所置义田:“其粮俱载十二都一甲,康熙戊寅均都,改为潭台十都一区易家祠完纳”(13)湘乡《大平易氏三房谱》卷首上《祠产》,清光绪三十二年端本堂五修本。,康熙戊寅即为康熙三十七年,与同治《湘乡县志》康熙三十八年知县李玠所言“自去秋起历今秋末”时间能够吻合。或许设置比都更为细致的赋役区划更有利于缩小催征范围和难度,于是“区”应运而生,并落实到实征册上。

至于田粮的归户问题,由于甲柱流于形式,李玠当时所定“遇有典卖过割就于本甲收除,勿任移都越甲”的原则——“粮不过甲”,随着“区”的出现,也变成了“粮不过区”,与后来衡山县的“粮不过区”原则惊人的一致。换言之,一个区的田粮赋税只能在这个区册籍内缴纳,不允许跟随人户的住居地址跨区流动到另外的区缴纳,田地典卖过割时,也会于所获土地登载的原都区册内更改或新立一个册名,这块土地的税粮也仍于原都区册内缴纳。如此一来,每个区(都)的田地、粮额是固定不变的,从而避免诡漏堕赔的出现。从湘乡大平易氏谱所载祠堂义田来看,易氏祠堂在康熙三十七年均都后置办的新田产,除了引用原有户名“易家祠”外,另起两个新户名“易宗祠”和“易学田”。如以“易家祠”为户名的田亩原先只有一处,后来继续捐买若干处位于不同都区的土地,但并未越区归户,而是在不同都区新开立一个“易家祠”户名,同样情况也发生在“易宗祠”这一户名上。(14)湘乡《大平易氏三房谱》卷首上《祠产》,清光绪三十二年端本堂五修本。可见,不准越区归户的禁令在湘乡县得到了很好的贯彻。

(二)衡山县、衡阳县之“废甲编区”

衡山县的废甲编区是湖南赋役区划改革的样板,但其形成也并非一蹴而就的。整个制度设计起源于革除私派的初衷,遵循私派害民——私派包揽于里长的递进逻辑。最开始,仅仿照长沙府湘潭县废除里甲之例,“于(康熙)四十一年将旧日之里长户名尽行删抹,以现在管业之花名概准立户”(15)《批衡山县详废甲编区由》,赵申乔:《赵恭毅公自治官书类集》卷16《谳断·户政类》,第302页。,攒造新册,推行滚单传催花户,自封投柜,时称为良法,受到乡民拥戴与支持。由于早已丁随粮派,又有奉行“粮从田科、田各有主”原则所造定的康熙三十九年清丈册作为编区基础,衡山县不再追求里甲间的粮额均平,建立了17字437区的赋役区划结构,“就地问田,即以有定之田系册内无定之户,而出入推收之数易明,就田问粮,即以无定之户实区内有定之田,而飞诡洒寄之弊始绝”。(16)李长祚:《废甲编区文》,乾隆《衡山县志》卷13《艺文志·文》,《中国方志丛书·华中地方》第1168号,台湾成文出版社2014年版,第502页。并确立了粮不过区的田粮过割原则,即每个字区的田亩和粮额都是固定的。以方志所载书院田粮为例,民人谭建中曾捐出不同字区的两处田亩租额,分别位于梦字五区和作字二十区,户名均为谭建中,并未越区归户,足见“粮不过区”的原则在衡山县得到有效执行。(17)道光《衡山县志》卷8《田赋志》,《中国方志丛书·华中地方》第1169号,第452页。

康熙五十三年,衡山县知县葛亮臣以荒籍为重点进行了新一轮清丈。张爱萍认为,此次清丈是编区所建立赋役秩序的延续与落地。(18)参见张爱萍:《废甲编区:清初衡山县里甲赋役改革与基层区划的重塑》,《清史研究》2020年第2期。这一点也在家谱等民间文献中得到印证,有民人单公璧将康熙五十年接买的荷叶塘内两处熟田于五十三年编入梦字十区单秦户内输纳,而后续类似的买卖田地契约却再无“编入”字样。(19)衡山《单氏十一修族谱》卷57《契约上·祭祖捐契》,2004年南阳堂十一修本。似可证明,康熙五十三年清丈使字区赋役区划秩序得到进一步巩固,字区至此完全成为赋役派发、田亩买卖与土地登记的最重要单位。

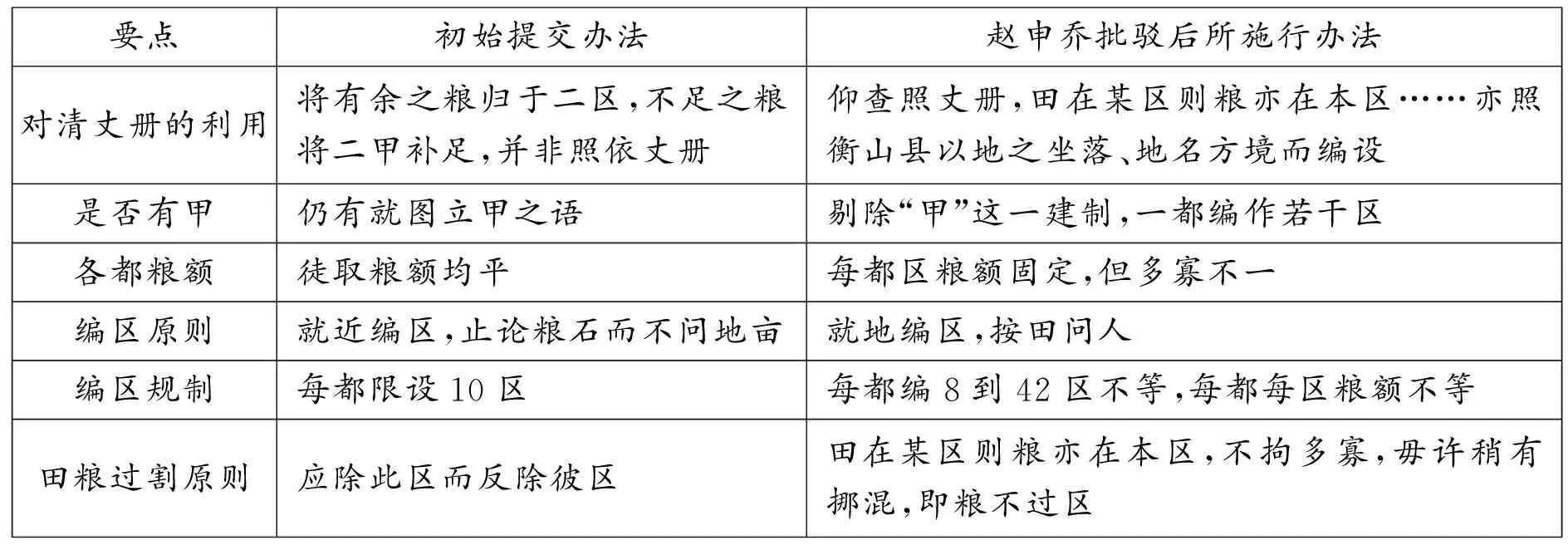

至于成效,其他州县的纷纷效仿,就足以说明废甲编区在衡山的成功程度,“所以罗茶始有废甲编区之恳,备陈积弊之控也”。(20)《批永郡私派一案》,赵申乔:《赵恭毅公自治官书类集》卷16《谳断·户政类》,第295页。如康熙四十四年衡阳知县张廷相开始仿衡山之法推行废甲编区。其初始办法,县志无载,但从湖南巡抚赵申乔数次回复衡阳县的批文可见其废甲编区的最初方案:“编区止论粮石而不问地亩……又将有余之粮归于二区,不足之粮将二甲补足,并非照依丈册”(21)《批衡阳县详废甲编区由》,赵申乔:《赵恭毅公剩稿》卷7《批详》,《清代诗文集汇编》第164册,上海古籍出版社2010年版,第434页。,内核仍然是均田均甲,故遭到赵申乔的质疑,认为衡阳之法“但仿其名,而未稽其实”,遂以衡山为例对衡阳的废甲编区方案予以修正,见表1。

表1 赵申乔修改前后的衡阳县废甲编区办法对比

衡阳县的里甲赋役改革在赵申乔的指导下经过数次修正,最终与衡山相似,但所依清丈册稍显复杂。衡阳县在康熙三十年有过荒熟并查的清丈,并声称于前明原额之外又丈出荒田若干,但是所谓清出之荒田都是劣役以熟作荒捏造出来的虚假亩额。后来的康熙三十九年清丈也仅复丈熟田,同时清出前明原额外熟田81亩。废甲编区即是在这两次熟田册的基础上进行的。具体办法是将从前四十五里(都)“照依丈量区数,一都编作若干区,一区之内有田若干,按田问人,其田地塘粮悉照丈册上中下山水乡各则,按田科粮征银。”(22)乾隆《衡阳县志》卷3《田赋·编都区始末》,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第36册,第72—73页。编区后的都区也成了包含人户居住、田亩坐落、赋役征纳的最基本单位。如湘乡彭氏买入衡阳胡氏之坟山与田地契约中就载有:“衡阳九都二区地名老山冲”之坟山坐落、“立批字人衡阳九都二区胡玉龙”等士民籍属居里等信息。(23)湘乡《九溪彭氏族谱》卷3《圣房名远公坟山契批字》,清道光二十八年和宗堂续修本。另据该谱序称,道光二十八年谱成,但所载内容最晚至民国年间,故应为民国年间增修本。

和湘乡、衡山一样,由于以田粮作为编区立户的依据且不准越区归户,衡阳县编区内所谓的“户”只是一个纳粮户头,与人口登记毫不相关。其户名下实际承担赋役的人户可以是别区、别都之人,在涉及到跨县的土地交易时,区内户名下的赋役实际承担者甚至由别县的人来充当,湘乡县九溪彭氏就曾于光绪二十四年跨县购买衡阳之田地:“地名衡阳高汉九都二区……粮在九都荆二区册名永兴隆户内完纳,业粮三斗八升正……出卖与湘乡二十五都彭名远公裔……等名下承受为业……从己亥春起任彭更名晰数顶纳完上。”(24)《衡阳守山田契》,湘乡《九溪彭氏族谱》卷3《圣房名远公坟山契批字》。不论买卖田土的交易人是否分属同一县,都采用了相同的契约文本程式:立契人姓名、田土坐落某都某区地名、亩数、科则、粮载某都某区册名某户内完纳、粮额。

细查衡阳模仿成功的原因,除了赵申乔所提供细致可供操作的修正意见外,实际上早在康熙三十一年衡阳就已经仿衡山丁随粮派之例实行随粮带派(25)乾隆《衡阳县志》卷3《户口》,第53页。,消除了粮去丁存之寡丁充差的弊病,这也是此次里甲赋役改革能够顺利进行的重要前提。

(三)祁阳、益阳之“废甲编区”

与衡阳最初方案类似,祁阳县的废甲编区实为均田均役,在康熙四十二年由知县陈宗泰奏请,巡抚赵申乔称其“从新编区,如某人住此处,某人亦住此处,即编在一区;又称止论米之均平,无关田之坐落,是照人编区而不照地矣,即江南推收之法也”(26)《批祁阳县详废甲编区由》,赵申乔:《赵恭毅公剩稿》卷7《批详》,第436页。,并认为其模仿错了对象,“使此法果良,则江南之栽赔飞洒何为见告不绝也”。(27)《批祁阳县详田地编区由》,赵申乔:《赵恭毅公剩稿》卷7《批详》,第433页。因此试图纠正,在赵申乔的数次批文中每有“移知衡山县查照”。至于祁阳之“各自归户”看似掌握了课税主体“户”,避免了同一户在不同区“完纳零星之苦”,实际上忽略了明清里甲赋役变革过程中户的性质变化——土地和税额成为户的决定性内容,人已然不再充当课税客体(28)刘志伟:《在国家与社会之间:明清广东赋役制度研究》,第256—257页。,“以地从人”即“照人编区”,实属反其道行之。因此在归户问题上不得不数次纠正,“查该县初详云毋论各乡各甲并归一处;而续详则云本都者不妨归并一户,别都者另立一户完纳;此详又云在别都者不便归并,令其于某都立户完纳,则该县推收总在本都之内”(29)《批祁阳县详田地编区由》,赵申乔:《赵恭毅公剩稿》卷7《批详》,第433页。,故赵申乔提出“止照住址就地编区,除田在本区者准并立一户,其在各处者不得归并”(30)《批祁阳县再详废甲编区由》,赵申乔:《赵恭毅公剩稿》卷7《批详》,第436页。,试图引导祁阳树立以田编区、粮不过区的观念。

但祁阳始终未能学到衡山“就地编区、以人从地”的精髓,最终以“收各乡之田粮汇编区内,计田核粮”了事,“改十六乡为一十六都,都各十区,共计一百六十区”(31)乾隆《祁阳县志》卷2《疆域·乡甲》,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第40册,第50页。,此区与清初的“甲”仅是名目上的更换,本质上仍是以纳粮户为核心内容的组织,不具有赋役区划更遑论行政区划的功能,实与衡山、湘乡之废甲编区大相径庭。

行“废甲编区”的各州县中,以益阳县最晚,康熙五十年,由知县姚恒推行,“详请废甲编区,听民自便,区不限粮,粮皆亲输”(32)同治《益阳县志》卷5《田赋志一》,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第83册,第144、146页。,“设散区、总区,区各有长(散区每甲一人,总区每里一人),专司田粮推收”。(33)同治《益阳县志》卷1《舆地志上·里域》,第65页。

益阳的区编制一开始仍受传统里甲规制影响,“每里编为十区,即于区内择人谨司过割”(34)同治《益阳县志》卷5《田赋志一》,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第83册,第144、146页。,但由于“惟以地界分里而已,地界既分而户口之盈耗,势不能以强齐。于是甲既时有增减,有昔有今裁、昔无今设者;区亦私自分析,有以一区分为上下区,并有以一区分为十数区者。”(35)同治《益阳县志》卷5《田赋志一》,《中国地方志集成·湖南府县志辑》第83册,第144、146页。意图十分明显,即试图从人户与田粮两方面着手,与前述湘乡之都甲、都区并行颇为相似,但是由于并不限制不同里区之间田粮的跨区过割,出现了田地在此里此区而粮额登记与缴纳皆在别里别区的现象,“有人户在此甲田粮在彼区,田粮在此区而人户在彼甲者”(36)同治《益阳县志》卷1《舆地志上·里域》,第65页。,土地在实征册籍的登记与所属人户居址日益割裂,无法形成有效的对应关系。其中以七里最为严重,仅在方志书院田粮中,就已出现多次田亩坐落在“七里”,而征输落在“城里八区、九区,十五里十区”的情况。(37)同治《益阳县志》卷6《田赋志四·公业》,第159—162页。由于每个区田地皆是流动的,为了确立赋役征收基准,在涉及田粮买卖过割时特别强调“逢大造之年过割”。粮额不固定,以致最初设立专司钱粮推收的区长也慢慢消失,至同治年间赋役征收已演变成依靠宗族、保甲等中间团体构建的熟人社会网络来完成。因此益阳县名为“废甲编区”,也在实质上突破了均田均役,并以田粮作为编区内容,但是整个规制及后来演变,实与衡山县的赋役区划调整大不相同。

《衡山县志》曾称废甲编区是由赵申乔“奏请定例,颁其法于各郡”(38)道光《衡山县志》卷38《人物志·附乐善好施》,第1392页。,似曾在湖南全省推行。然依史料所见,仅有嘉禾、衡山、祁阳、衡阳、清泉、益阳等十数州县有“废甲编区”之记载,似并未在全省推行,但同时期湖南曾进行过大规模的里甲赋役改革却属无疑。

三、里甲赋役调整后的实践运作

衡山县一开始都区册籍只登载熟田粮饷,不涉荒田,继任衡山知县葛亮臣在清理荒籍的过程中巩固了新形成的赋役区划秩序,并一直延续到民国初年。(39)参见张爱萍:《废甲编区:清初衡山县里甲赋役改革与基层区划的重塑》,《清史研究》2020年第2期。而纵观其他县,由于清初虚报捏垦田亩以及在此基础上的被迫全额认垦,造成了许多实际上不存在的纸上田亩,而编区后的清丈活动也并未完全解决这些亩上所加之“亩”,故而这些县出现与衡山井然有序之字区赋役区划秩序不同的面相。

湘乡县在循区编都后,立刻将新编都里人户、田地各项开造花名细册送交上宪,请赐印发县,永为定案。由于造册所依据的康熙三十一年清丈册只统计熟粮,荒粮悬而未定,因此在康熙四十六年再次查垦时要求六年后报足前明原额十万四千石粮额,康熙五十三年县令张汉碍于限期只得上报全垦以合部额,全县民众不得已减弓寻垦,甚至出现亩上加亩的荒唐之举,以“康熙三十一年所丈顷亩并五十三年前续首之垦,统命曰原田,责区图计亩加摊,每现册一亩加摊报垦六分,其平地铺地塘圫竹山,准是纸上加亩,旬日报竣,自此湘之堕粮竟有合额之顷亩册籍矣。”(40)同治《湘乡县志》卷3下《赋役志·田赋》,第294页。循区编都的脉络也必须放在这一湘乡堕粮及以捏垦为真垦的历史背景下来考察,才能有更深入的理解。虽然“原田”之上所加之亩实为虚假,但虚假亩数也是按照都区这一赋役区划秩序来进行摊派的,即“责区图计亩加摊”,因此无意中巩固和延续了这一赋役秩序。而后续减则之请等种种赋役负担的调整,也均在循区编都所建立的赋役区划秩序内展开。

而湘乡县的区作为赋役区划,在诞生之初就具有相当鲜明的地缘色彩,在部分都坊,区亦作为地理单元使用,并主要集中在3、8、14、23、27、29—30、32—35、37、39—43等16个都,如“荷叶塘渡,在四十都十区”(41)同治《湘乡县志》卷2《地理志·津梁》,第250页。,如易氏家谱所载墓葬坐“八都五区”“三十九都五区”。(42)湘乡《大平易氏三房谱》卷3《贞房子跃公位下子孙世系》、卷6《起房公锡公位下子孙世系》。在规制上,基本遵循每都十区的规制,二十七都因地不相连,分为上下两都。(43)谭日峰:《湘乡史地常识》之《补注及正误·疆域》。另外,在这十六都外,也有相当一部分类似于“五都珈后区”“六都巴江区”“十都石塘区”等的表述,多以同治《湘乡县志》卷1《地理》所载各坊都内地名加一个区字而成。而这部分“都坊地名区”在契约文书中具有标识田土坐落的功能,并登记在地籍系统中,与作为赋役区划的“区”同时出现并对应使用,如湘乡《谭氏三修族谱》所载祀田一处,“湘乡一都北区菜子塘全业分内地名枫树塘,荒熟水田二十一亩……粮载一都一区册名谭廷才户内分晰完纳”。(44)湘乡《谭氏三修族谱》卷2《祀田记·蒂炳公枫树塘祀田契》,民国九年爱敬堂三修本。总体来看,湘乡县的赋役区划虽不如衡山县赋役区划同为地理单元那么规整,但仍与李玠所均之都之间存在相当紧密的对应联系。

那么改革后的赋役征收秩序是怎样的呢?资料可见,在涉及田土买卖捐纳过割等地权文本表达时,从官府到民间都采用了田亩坐落地名—粮载都区—册名—粮饷的文本程式。如康熙三十七年湘乡县大平易氏祠堂义田的登记由“十二都一甲”改为“潭台十都一区易家祠”。(45)湘乡《大平易氏三房谱》卷首上《祠产》。乾隆湘乡县学田,“一处地名石垄,原额田一百六十亩,实在丈清熟田一百四十三亩,粮在东凤一都一区……三处熟田,其二百九十七亩,俱更名官义学。”类似的表达,在湘乡地区家谱所载契约文书中普遍存在,且一直到民国年间还在使用,民国二年,吴翼鸿“将自置契管迎恩一坊地名夏梓桥,小地名漏泽园,荒熟水田五十六亩……粮载一坊七区册名吴务本堂,正饷一两五钱一分六厘,南漕照派,从甲寅年起任木生公公上更名析数完纳。”(46)湘乡《吴氏韬系支谱》卷首下《支祠管业契约·木生公祠宇田塘管业契》,民国十七年延陵堂三修本。

虽然如此,但“各都坊内之人户田粮同区共井”的宗旨,隐约展现出湘乡之都区已经初具一个内含人户聚落、田地粮额的赋役区划,并兼地理单元的旨意,甚至早于后来湖南废甲编区的蓝本衡山县,因此分析湘乡循区编都的意义仍有必要。湘乡的“区”到同治年间已然变成涵盖赋役区划在内的行政区划。咸同年间,湘乡大兴团练,“上中下各里,都都要练,区区要练,彼呼此应不分疆界”(47)同治《湘乡县志》卷5上《兵防志·团练》,第357页。,并规定以区作为编造壮丁清册、召募佥点练勇、派收动用经费的基本单位。

衡阳同样以清丈熟田册为依据编区,后又在康熙四十五年至五十二年间奉命陆续报垦田地塘435顷,但仍剩余(前明原额)未垦田额1567顷,并被迫在康熙五十三年全部报垦。与湘乡捏造出的“亩上加亩”不同,衡阳的田亩虽地力贫瘠却是真实存在的,“非山凹石堆砂砾之地,即滨河水推沙涨之乡”(48)乾隆《衡阳县志》卷3《田赋志》,第71页。,后来遵循已有之赋役区划秩序编入各自坐落的都区,如十八都“编十二区,原光政一都,熟粮一千三百九十一石……饷银一千一百一十三两……垦粮四十一石……饷银五十二两”(49)乾隆《衡阳县志》卷3《田赋志》,第76页。同治《衡阳县志》卷5《官师传》之《高李列传第二十》(《中国地方志集成·湖南府县志辑》第36册,第547页)曾载:“(康熙)丗年知县高其任者,镶白旗人也,辄报增荒田六百余顷,加粮千四百余石,依年例升科届期,而其任犹在官,无可征粮”,便试图浮派于旧户,但因民不堪敛,屡诉院司,终未成功。以前述湘乡作为对照,衡阳此部分垦田若为计亩分摊,则必有一定比率,如湘乡之“每现册一亩加摊报垦六分”,而此处各都区垦粮、熟粮之比率却大不相同,可见确非亩上加亩之分摊。,实质上是一次重新把握都区系统的过程,乾隆县志所绘舆图中各都界限明晰、井然有序,在方志、家谱等文献中所载如坊表、津梁、寺观、墓葬等地理景观俱以“都—区”称呼其所在,都区成为包含赋役区划在内的地域单元。而同治《衡阳县志》更以各都为单位划分烟户,按各都亩数捐募仓谷设立社仓、整饬团练(50)同治《衡阳县志》卷3《赋役志》;卷4《建置志》,第502、513页。,都区日益趋向实体化与政区化。

结 语

文章系统考察了清初湘乡等县基层赋役秩序的重塑和后续巩固此秩序的机制。在革除私派、足额征收的背景下,推动了湘乡等县赋役区划的调整。在当时均田均役仍属主流的时代,可以看出传统里甲规制仍然深入人心,除衡山外,湘乡、衡阳、祁阳、益阳等县的改革措施都在不同程度上受其影响。而得益于早已完成的丁随粮派优势和两任知县出色的执政能力,衡山县的赋役区划改革最为彻底和成功。其以清丈册为依据就近编区,创造了都区等赋役区划,突破徒取粮额均平的做法,通过再清丈巩固都区这一赋役区划秩序,并作为范例被推广到各县。

湘乡县因未施行丁随粮派,改革初始沿循传统里甲设置的都甲柱很快就消失无踪,而以清丈册为依据重编的都区这一极富地缘色彩的赋役区划,在经历了亩上加亩的报垦及减则之请后越发实体化。与衡山相比,湘乡整个调试过程更为曲折,其设制之初在均田均役以及废甲编区两种路径间摇摆、兼采、糅合,更像是这两种改革路径之间的过渡集合,促成了“都下之区”的诞生,并使都区不断地贴合一个内含人户聚落和田地粮额的赋役区划兼地理单元之旨意,就这一点来讲,湘乡县甚至比废甲编区的蓝本衡山县更能体现改革的发展路径。祁阳、衡阳、益阳等县的赋役改革仿照衡山县进行,或成功或有名无实,整个推行过程中困难重重,十分考量地方官的执政能力,可谓“有治人无治法”的淋漓体现。

在催征方法上,江南地区在均田均役后依靠顺庄滚单等新一轮赋役调整,实现了田赋催征控制手段从纳粮户、税亩到人户现实居住村落的转变(51)侯鹏:《清代浙江顺庄法研究》,《中国经济史研究》2017年第4期。,解决了人户居址与田地坐落日益相分离造成的赋役征收困境;而在湖南,衡山等县依靠重塑“区”等赋役区划,加强赋役区划与人户住居之地理单元的对应联系。但编区后,湖南滚单的应用仍十分有限,且因民居星散未行顺庄,究竟通过何种手段来把握人户现实居住村落以催征纳粮户仍值得深思。如益阳是依靠宗族、保甲等对基层社会网络的熟悉了解来把握人户住居,各里分域既定,负责催征钱粮的区长又“多族姓世承,故其地可得稽也”。(52)同治《益阳县志》卷1《舆地志上·里域》,第69页。至咸丰六年,又开始将新立之团防纳入催征秩序,知县陶运甓所颁布钱漕章程九条即有“各里钱粮,着各里团总、保甲催完立限扫数,不得抗延,违者禀究”。(53)同治《益阳县志》卷5《田赋志一·赋役总目》,第144、145页。衡阳、清泉二县至咸同期间,保甲甚至专催钱粮。(54)黎昌庶:《曾文正公年谱》卷2《咸丰三年》(《北京图书馆藏珍本年谱丛刊》第157册,北京图书馆出版社1999年版,第100页)载:“公(曾国藩,引者注)又因衡阳、清泉两县,每用保甲催征钱粮,民户抗欠则追比保甲,而保甲亦包揽为奸,反置团防事于不理。公批饬两县令但责成保甲稽查土匪,而催征仍责之吏役。”而湖南其他县是否面临与益阳、衡阳类似的情形并如何解决,保甲等职役及宗族等中间团体是如何参与催征,赋役征派体系又如何变化等问题仍待他文继续深入考察。