大学生社会心态的网络调适和疏导对策

——基于重大突发事件背景下的思考

陈方芳,杨瑾雯

(长沙理工大学 社会治理创新研究中心,湖南 长沙 410114)

一、问题缘起

新冠肺炎疫情,是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件[1]。2020年1月27日,中国社会科学院社会学研究所社会心理研究中心发布的《新型冠状病毒肺炎疫情下的社会心态》报告显示,调查人群中存有强烈担忧情绪的人数占比79.3%,存有较强烈恐惧情绪的人数占比40.1%,存有较强烈愤怒情绪的人数占比39.6%[2]。研究表明,担忧是疫情期间民众的主流情绪,因害怕自己被感染,恐惧和愤怒的情绪也比往常偏高。处于重大突发事件中,民众的个人心理普遍会出现应激的忧虑和恐惧状态,而个体应激的忧虑和恐惧状态汇集而成的整体意义上的民众社会心态也会不断发生变化[3]。有学者指出,在突发事件发生时,社会心理因素对突发事件控制效果和进程的影响越来越显著[4]。可见,在重大突发事件中,对民众社会心态进行调适与疏导是至关重要的。尽管突发事件带来的威胁也许并不会波及到每一个人,但它带来的“涟漪效应”可能会导致正处在“三观”成型期的大学生的社会心态发生一些变化,尤其要警惕大学生的社会心态在重大突发事件冲击下向着消极方向转变。

在COVID-19疫情期间,我国先后采取了一系列有效措施应对疫情的扩散与蔓延,同时避免民众社会心态转向消极,其中,网络调适和疏导对于社会心态的调节起到了相当重要的作用。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截至2021年6月,我国网民规模达10.11亿,互联网普及率达71.6%,其中,手机网民规模达10.07亿,网民使用手机上网的比例达99.6%。生活在信息时代,大学生已然离不开网络,也无法脱离网络的影响,因此,通过网络对部分大学生的负面情绪以及不良社会心态进行及时疏导和调节是响应国家开展疫情防控心理工作的重要一环,也是培育大学生形成积极向上、理性平和、自尊自信的社会心态,成为担当民族复兴大任的时代新人的重要途径。

二、研究目的与研究方法

(一)研究目的

本文将以COVID-19疫情为背景,揭示在重大突发事件下大学生社会心态的特征表现,并通过采用问卷调查法,探讨网络调适和疏导的多维路径,即政府网络行为、媒体网络行为、网络援助行为、网络自我调节等,及其在此次疫情中对大学生社会心态产生的效用,揭示大学生社会心态与网络调适和疏导对策之间的关系,以促进大学生健康社会心态的培育,为保障大学生以及人民群众生命健康及心理健康安全提供一些思路和启示。

(二)研究方法

1.被试选取

采取分层随机抽样调查法从长沙理工大学及周边高校共选取420名大学生进行问卷调查,回收问卷420份,有效问卷共407份,有效率为96.90%。其中,男生198名,女生209名;学历分布情况:大一学生62名,大二学生71名,大三学生101名,大四学生103名,研究生70名;生源地分布情况:城镇户口213人,农村户口194名。

2.编制问卷

本次共编写了《网络调适和疏导对策有效性调查问卷》《COVID-19疫情下大学生的情绪体验问卷》《COVID-19疫情下大学生的生理行为影响问卷》三份问卷,整个问卷的编制过程分为三个步骤。

第一步:先确定问卷维度,再编制《网络调适和疏导对策有效性调查问卷》《COVID-19疫情下大学生的情绪体验问卷》《COVID-19疫情下大学生的生理行为影响问卷》的问卷条目。这是基于COVID-19疫情中的实际情况并结合中国社会科学院社会学研究所社会心理研究中心发布的《新型冠状病毒肺炎疫情下的社会心态》报告以及《中国社会心态研究报告(2020)》等编制而成,目的是为了得出大学生对这些具体实施对策的选择倾向和有效性的认同感,以便在重大突发事件下能够有针对性地对大学生的社会心态进行调适和疏导。《网络调适和疏导对策有效性调查问卷》将对策分为4个维度、12个子维度、36个条目,其中包括的4个维度,即:网络自我调节(网络消费、网络学习、网络娱乐3个子维度);网络媒体调节(科普知识、传播正能量、专家分析3个子维度);网络政府调节(应对方案、网络辟谣、应对方案3个子维度);网络援助调节(心理咨询、网友倾诉、陌生人安慰3个子维度),每个子维度均从行为频率、积极情绪获得、认知态度三个方面进行提问。根据COVID-19疫情下大学生的社会心态表征编制出两个量表,其中,《COVID-19疫情下大学生的情绪体验问卷》将大学生的情绪体验分为5个维度,即乐观、平静、恐惧、担忧、愤怒,而每个维度又包括3个条目,共15个条目;《COVID-19疫情下大学生的生理行为影响问卷》将大学生的生理行为分为3个维度,即强迫行为、攻击行为、过度行为,每个维度包括3个条目,共9个条目。根据希金(Hinkins,1995)的建议,所有条目的反应尺度均采用李克特五点类型量表(Likert type five point scale),选项1-5分别赋分,1表示非常不符合,5表示非常符合,由被试者根据实际情况做出选择。

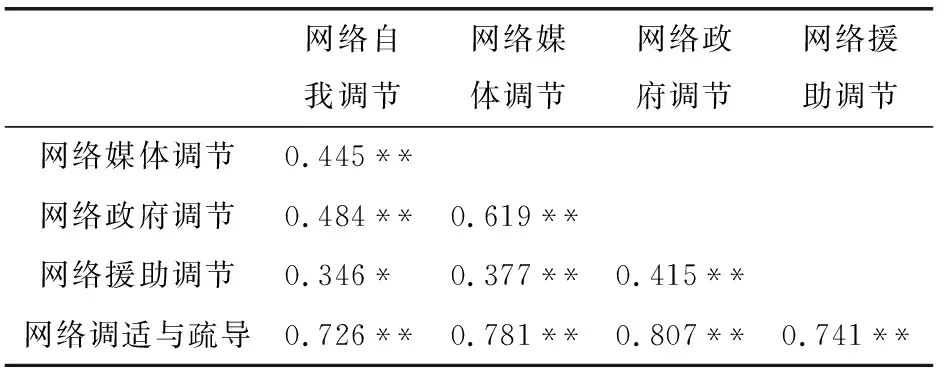

第二步:选取54名大学生进行初测,并对初测所得数据进行信度和效度分析。根据内在一致性的统计要求,在《网络调适和疏导对策有效性调查问卷》中,初测和复测的克朗巴哈系数分别为0.906与0.930;在《COVID-19疫情下大学生的情绪体验问卷》中,初测和复测的克朗巴哈系数分别为0.830与0.749;在《COVID-19疫情下大学生的生理行为影响问卷》中,初测和复测的克朗巴哈系数分别为0.641与0.880,以上数据表明本量表的信度非常高。同时,三个问卷的KMO分别为0.536、0.646和0.643,均大于0.5,适合做因子分析。最后,由表1数据可知,除积极情绪与消极情绪之间不存在显著相关外,问卷各维度之间存在显著相关,可见,问卷的结构效度非常高。另外,由于该问卷项目的生成经过了一系列规范和严格的操作程序,并进行了反复的斟酌,因而公因子方差“提取”的值集中在0.7-0.9之间,且均大于0.5,表明变量均可以很好地被表达,具有较好的内容效度,因此,整个问卷60道题完整收录。

表1 网络调适和疏导对策调查问卷的结构效度分析

3.施测程序

运用已确定的具有较高信度和效度的《网络调适和疏导对策有效性调查问卷》《COVID-19疫情下大学生的情绪体验问卷》《COVID-19疫情下大学生的生理行为影响问卷》,确定规范的指导语,采取问卷调查,由调查对象自填的方式开展调查,所有数据统计与分析均采用SPSS25.0进行处理。

三、研究结果与分析

考虑到本研究的数据分布特点,我们主要对数据进行了相关分析和回归分析,下面主要从四个方面阐述研究结果。

(一)大学生社会心态表征与网络调适和疏导对策的总体相关关系

从表2得出以下结论:(1)网络调适和疏导对策各维度与大学生情绪体验总分存在(p=0.01)水平以上的显著正相关,并与大学生各情绪体验维度均存在(p=0.01)水平以上的显著正相关;(2)网络调适和疏导总分与大学生强迫行为存在(p=0.01)水平以上的显著正相关,与其他生理行为影响之间存在不显著相关;(3)网络自我调节与强迫行为之间存在(p=0.01)水平以上的显著正相关,与其他生理行为影响维度存在不显著相关;(4)网络媒体调节与攻击性行为之间存在(p=0.01)水平以上的显著负相关,与其他生理行为影响维度存在不显著相关;(5)网络政府调节与攻击性行为之间存在(p=0.01)水平以上的显著负相关,与其他生理行为影响维度存在不显著相关;(6)网络援助调节与生理行为影响、强迫行为、攻击性行为、过度行为存在(p=0.01)水平以上的显著正相关。

表2 大学生社会心态表征与网络调适和疏导对策的相关系数

(二)大学生社会心态表征的人口统计学影响因素

首先,通过对大学生社会心态表征中的情绪体验维度及其5个因子、生理行为影响维度及其3个因子在性别变量上进行独立样本t检验,其中,M代表平均数;SD代表标准差,得到结果,如表3所示。

表3 大学生社会心态表征的性别差异t检验(N=407)

由表3可知:不同性别的大学生,在情绪体验、乐观、生理行为影响、攻击性行为和过度行为维度上存在显著差异,其中,在情绪体验、乐观维度上,女生得分均显著高于男生(p<0.01),在生理行为影响、攻击性行为、过度行为维度上,男生得分均显著高于女生(p<0.01)。

其次,通过对大学生社会心态表征中情绪体验维度及其5个因子和生理行为影响维度及其3个因子在年级变量上进行单因素方差分析,得到结果,如表4所示。

由表4可知:不同年级的大学生,在乐观、恐惧、担忧、生理行为影响、强迫行为、攻击性行为、过度行为维度上存在显著差异。其中,在乐观维度上,大一、大二、大三学生和研究生的得分显著高于大四学生(p<0.01);在恐惧维度上,大四学生得分显著高于大一、大二和大三学生(p<0.01);在担忧维度上,大三学生得分显著高于大一、大二学生和研究生,大四学生得分显著高于大一、大二学生(p<0.01);在生理行为影响维度上,大四学生得分显著高于大一、大二、大三学生和研究生(p<0.01);在强迫行为维度上,大四学生得分显著高于大一、大二、大三学(p<0.01);在攻击性行为维度上,大四学生得分显著高于大一、大二、大三学生和研究生(p<0.01);大二、大三学生得分显著高于大一学生(p<0.01);在过度行为维度上,大四学生得分显著高于大一、大二、大三学生和研究生(p<0.01)。

表4 大学生社会心态表征在年级上的方差分析(N=407)

最后,通过对大学生社会心态表征中的情绪体验维度及其5个因子、生理行为影响维度及其3个因子在生源地变量上进行独立样本t检验,得出结果:大学生社会心态表征的所有维度与生源地都不存在显著差异。

(三)网络调适和疏导对策的人口统计学影响因素

首先,通过对网络调适和疏导对策中的4个因子在性别变量上进行独立样本t检验,得到结果,如表5所示。

表5 网络调适与疏导对策的性别差异t检验(N=407)

由表5可知:不同性别的大学生,在网络自我调节、网络媒体调节、网络政府调节维度上存在显著差异,其中,在网络自我调节、网络媒体调节、网络政府调节维度上,女生得分均显著高于男生(p<0.01)。

其次,通过对网络调适和疏导对策中的4个因子在年级变量上进行单因素方差分析,得到结果,如表6所示。

由表6可知:不同年级的大学生,在网络自我调节、网络媒体调节、网络政府调节维度上存在显著差异,其中,在网络自我调节维度上,大一、大二学生和研究生的得分显著高于大四学生(p<0.01),研究生的得分显著高于大三学生(p<0.05);在网络媒体调节维度上,大一、大二、大三学生和研究生的得分显著高于大四学生(p<0.01),研究生的得分显著高于大二学生(p<0.05);在网络政府调节维度上,大一、大二、大三学生和研究生的得分显著高于大四学生(p<0.01)。

表6 网络调适和疏导对策在年级上的方差分析(N=407)

最后,通过对网络调适与疏导对策中的4个因子在生源地变量上进行独立样本t检验,得出结果:网络调适和疏导对策的所有维度与生源地都存在不显著差异。

(四)网络调适和疏导对策对大学生社会心态的影响因素

首先,以网络自我调节、网络媒体调节、网络政府调节、网络援助调节为自变量,大学生中情绪体验为因变量,对数据进行线性回归分析,得到结果,如表7所示。

表7 网络调适和疏导对策对大学生社会心态中情绪体验的回归分析

由表7可得出情绪体验的回归方程式:情绪体验=19.060+0.139×网络自我调节+0.006×网络媒体调节+0.326×网络政府调节+0.530×网络援助调节。根据大学生情绪体验的回归方程可以发现,其中,网络政府调节和网络援助调节维度Sig=0.000,网络政府调节维度Sig=0.043,因此,可以得出,大学生情绪高涨时调适和疏导的最有效对策是网络援助调节,其后依次是网络政府调节、网络个人调节及网络媒体调节。

其次,以网络心理咨询、网友倾诉、陌生人安慰为自变量,大学生的情绪体验为因变量,对数据进行线性回归分析,得到结果,如表8所示。

表8 网络援助调节对大学生社会心态中情绪体验的回归分析

由表8可得出情绪体验的回归方程式:情绪体验=30.281+0.793×网络心理咨询+0.651×网友倾诉+0.702×陌生人安慰。根据大学生情绪体验的回归方程可以发现,所有维度Sig=0.000,而在网络援助调节中,根据Bate系数可以看出,对大学生社会心态中的情绪体验影响最大的网络援助调节对策是网络心理咨询,其后依次是陌生人安慰、网友倾诉。

四、讨论

在重大突发事件中,网络调适和疏导对策对绝大多数大学生的社会心态都产生了正向影响,其中,网络心理咨询发挥了重大作用。然而,对于部分攻击性较高的大学生来说,网络媒体上过载的信息可能会降低调适和疏导作用,甚至使其攻击性增强,在进行网络调适和疏导时需警惕这类群体社会心态朝向消极方向转变。

(一)网络调适和疏导与大学生情绪体验呈现显著正相关

民众面对突发公共卫生事件可能会产生不同程度的心理危机,其中情绪问题最为突出[5]。大学生作为民众的一部分,当他们出现情绪问题时,通过网络调适和疏导对策能够较好地帮助他们解决心理问题。这是因为:其一,网络调适和疏导对策能够打破传统的时空限制,让大学生足不出户就能按照个人的需求去寻找调节情绪的方法、疫情防控的信息、官方渠道的科普等;其二,各大高校纷纷开展了针对重大突发事件下的网络心理干预工作,如网络心理疏导讲座、网络心理咨询等,依托学校官网、抖音平台、微信公众号、微信群、QQ群等渠道对大学生产生的心理问题进行及时调适和疏导。因此,网络调适和疏导与大学生的情绪体验具有显著正相关。

(二)网络自我调节、网络援助调节和大学生强迫行为存在显著正相关

阿伦·特姆金·贝克(Aaron T.Beck)的认知理论认为,强迫行为的产生取决于患者如何评价强迫思维。在重大突发事件中,由于各方面的压力,使某些大学生产生了强迫思维,他们认为自己需要反复喷洒酒精和反复洗手等以避免感染COVID-19,当这种强迫思维出现时,他们会出现强迫行为以抵消内心的焦虑。当不良情绪引发出病态的强迫行为时,这些大学生会更倾向于寻求网络帮助引导自我调节。随着大学生心理健康教育的普及,他们清楚寻求帮助要从自身需要出发才能更有效地解决自己的强迫行为。一方面,部分大学生通过主动挑选网络课程去充实自己,学会自我调节,或是通过网络娱乐去释放压力。当大脑兴奋维持到一定程度,神经激活处于中等强度水平时,他们会处于被吸引和被卷入的心理状态,这会丰富他们的内心世界,减轻内心空洞感和焦虑感,减少其关注自己强迫行为的时间,从而缓解压力。另一方面,一些大学生倾向于选择网络援助——网络心理咨询、陌生人安慰以及向网友倾诉等来找到宣泄口,并正确认识到自己出现强迫行为的原因。因此,网络自我调节、网络援助行为和大学生强迫行为之间存在显著正相关。

(三)网络媒体调节、网络政府调节与大学生攻击性行为呈现显著负相关

当大学生的攻击性行为越高时,他们倾向选择网络媒体调节和网络政府调节以调适和疏导其社会心态的行为会越少,这些调适与疏导对其产生的影响也越低。有研究表明,反刍思维与攻击性行为、网络欺负行为有关[6-7]。在重大突发事件中,某些出现攻击性行为的大学生会受到反刍思维的影响,即反复关注与自身有关的消极情绪、思想或者行为状态,并对这一消极状态的前因后果反复进行思考,但个体并不积极考虑如何解决现实问题[7]。对此,一方面,他们可能会拒绝来自网络媒体和网络政府的正向引导,仅仅相信自己所关注的某些消极事件和存有同样不良社会心态人群的行为,如自私自利、幸灾乐祸、逃避责任、刻意隐瞒等。学者佘双好认为,部分大学生存在过于关注微观、具体、眼前事物的特点,表现出思维方式缺乏宏观、整体和长远的思考[8]。另一方面,网络媒体和网络政府这类在宏观层面的调适和疏导对策是通过科普知识、专家分析、公开信息、网络辟谣等方式展现,其中可能存在信息过载的现象。存在攻击性行为个体可能会缺乏耐心去辨别网络政府和网络媒体发出的包含安抚与疏导大众社会心态的信息,因此,这些对策对其产生的影响也更低。

(四)大学生社会心态表征在人口统计学变量的差异

性别对大学生社会心态表征的影响主要体现在:女生情绪体验更丰富,乐观情绪更强烈;男生生理行为影响更大,攻击性行为和过度行为出现得更多。其原因可能是因为选取样本大多为理工科类大学生,男生多为工科专业,而疫情期间在线学习课程无法进行实验操作,学业可能受到了较大影响,因此,他们体验到的消极情绪更多,出现的攻击性行为也更多。这与学者金岳龙等人的研究结果较为一致:在重大突发事件背景下,男生更容易出现抑郁、焦虑情绪,在线学习期间理工科类大学生心理健康状况要差于医学院的大学生[9]。

年级对大学生社会心态表征的影响主要体现在:大四学生的乐观情绪体验最少,恐惧情绪体验最多,而大三学生的担忧情绪体验最多;大四学生出现强迫行为、攻击性行为、过度行为的分数最高,而大一学生出现的攻击性行为的分数最少。其原因可能是:大四学生和部分大三学生不仅处在疫情带来的恐慌与担忧之下,同时还面临着考研、就业压力,因此,他们体验到的乐观情绪最少,多重压力源可能会导致一部分学生产生应激反应,某些情绪问题也由此演变为生理行为问题。

生源地对大学生社会心态表征的影响不显著,可能是由于重大突发事件背景下与周围同学处在同一空间和时间内,其社会心态容易相互影响、趋于相同。

(五)网络调适和疏导对策选择倾向和有效性在人口统计学变量的差异

性别对网络调适和疏导对策倾向和有效性影响主要体现在:女生在网络自我调节、网络媒体调节、网络政府调节维度得分上显著高于男生,也就是说,女生更加倾向于选择这些对策并且受到的影响更大。其一,由于男女性别差异的存在,女大学生在认识外部环境时较于男大学生更具依赖性,因此,对于网络调节信息也更加敏感,更容易接受。其二,女大学生相对于男大学生来说更容易出现“圈层现象”,即女大学生之间更容易形成“小团体”,她们之间相互信任且价值观相似,发出的信息更容易让“小团体”内其他人接受,而接受到的信息也都会经过“小团体”内其他人进行“立场滤选”,形成一致的“意见气候”[10]。正如法国学者古斯塔夫·勒庞(Gustave Le Bon)认为,聚集成群的人,他们的感情和思想全部转到同一个方向,会形成一种集体心理[11]。因此,在突发事件中,女生团体之间更容易产生相互分享有效信息的集体氛围,个体在辨别和筛选信息的过程中潜移默化地对自己起到了调适和疏导作用。

年级对网络调适和疏导对策倾向和有效性影响主要体现在:大四学生在网络自我调节、网络媒体调节、网络政府调节维度得分显著低于大一、大二学生以及研究生。这可能是因为大四学生受到毕业、考研的影响,相对于其他年级学生更加忙碌,更多关注与自身发展有着密切联系的信息,也更少关注蕴含网络调适和疏导作用的信息,因此,能够得到网络调适和疏导其社会心态的机会更少,这就警示高校应该重视毕业生的心理健康问题,必要时需采取心理干预手段。

生源地对网络调适和疏导对策选择倾向与有效性影响不显著,其原因可能是:不管是来自农村还是城市的学生,在进入大学后都已经使用网络或手机上网,因此,在突发事件背景下他们都能够自由选择调适和疏导其社会心态的对策。

(六)网络援助调节是大学生调适和疏导社会心态最倾向于选择并对其产生影响最大的对策

通过情绪体验的回归方程可以看出,不管是在大学生群体情绪高涨时,还是在出现生理行为影响时,网络援助调节与其他调节维度相比,效用更为突出,其中,网络心理咨询对策最有效。一方面,在进行网络心理援助服务时,社会工作者、心理援助志愿者、心理咨询师等专业人员的共情程度更高。重大突发事件使所有人都处于相同事件背景之下,专业人员更能够理解来访者产生心理或情绪等问题的原因,也能够更好地进行针对性调适和疏导。另一方面,网络心理咨询较于线下心理咨询更具便捷性、匿名性。双方无接触进行心灵沟通,可以降低咨询期间的阻抗问题。有研究表明,在网络环境下来访者更愿意以一种积极的方式面对和解决自己的情感问题[12],可加深大学生的自我剖析。因此,大学生在调节情绪时会最倾向于选择网络援助调节。其中,帮助大学生调适和疏导其社会心态影响最大的对策是网络心理咨询。

五、结论与启示

研究结论主要为六个方面:一是大学生情绪体验总分及各情绪维度与网络调适和疏导总分及其维度之间均存在显著正相关。二是大学生生理行为影响总分,强迫行为、攻击性行为、过度行为与网络援助调节之间存在显著正相关。三是大学生攻击性行为与网络媒体调节、网络政府调节之间存在显著负相关。四是在社会心态表征上,性别、年级存在显著差异,女生体验的情绪更丰富,男生出现的生理行为影响更大;大四学生体验的消极情绪更多且出现的生理行为影响更大。五是在网络调适和疏导对策选择倾向和有效性上,性别、年级存在显著差异,女生更加积极地选择调适和疏导,有效性也更高;大四学生更少选择网络调适和疏导,有效性也较低。六是对于网络调适和疏导对策,大学生倾向选择且最有效的是网络援助调节,其后依次是网络政府调节、网络个人调节及网络媒体调节。在网络援助调节中,大学生倾向于选择且最有效的是网络心理咨询,其后依次是陌生人安慰、网友倾诉。本研究结果表明,在重大突发事件下,通过网络多维途径疏导和调适大学生社会心态起到了良好效果。

网络援助调节作为重大突发事件下调适与疏导社会心态的重要手段之一,应当重视规范网络咨询,力求提质降本,服务惠及大众。但当前网络心理咨询和心理疏导从业人员良莠不齐,存在部分不具备相关资质和培训经验的人员上岗服务,甚至还有部分平台打着心理疏导的旗号提供“擦边球”服务,这既是对求助者的不负责,也是对行业秩序的扰乱。针对网络心理健康服务行业内的问题,一方面,有关部门应当尽快完善监管规范,加大行业治理力度;另一方面,在重大突发公共卫生事件的背景之下,线下心理咨询难以预约且价格高昂,部分求助者甚至不清楚自己的焦虑程度是否需要进行心理治疗,规范网络心理咨询和心理信息发布平台就显得尤为重要,能够让真正在突发事件中需要调整心态的人群可以迅速地找到自己需要的相关信息。近年来,国家开始重视民众的心理健康及社会心态问题,并逐步将心理咨询纳入医保,而网络心理健康服务离不开国家和政府的引导和调控,应尽快提质降本,让更多人享受服务,为培育国民健康的社会心态奠定良好的基础。