国家高新区用地集约与城市经济增长关系研究

——基于2007—2015年面板数据的分析

■ 王晓莉/左玉强

(1.中国人民大学公共管理学院,北京 100872;2.中国国土勘测规划院,北京 100035)

开发区建设作为改革开放的成功实践,对促进体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济发挥了不可替代的作用。1988年起,国家在知识与技术密集的大中城市和沿海地区建立了一批国家级高新技术产业开发区(以下简称“国家高新区”),更是成为地区高新技术产业发展的重要载体和经济发展的重要支撑点[1]。科技部《2016年国家高新区综合发展与数据分析报告》显示,2016年,146家国家高新区GDP 达到87677.3亿元,占全国GDP的11.8%,占所在城市GDP比重达到50%的有7家、30%以上的有19家、20%以上的有43家。多年来,各个国家高新区不断自主创新,孵化出一批批新产业新业态,已逐渐成为所在城市重要的经济增长点。

国家高新区在发展建设的初期大多依赖土地扩张,发展模式粗放。已有研究表明,2001年开始,国家高新区已经出现了明显的投入规模不经济现象,通过要素驱动的经济增长方式趋于乏力[2],粗放的土地利用方式造成资源浪费和环境污染等问题[3-4]。生态文明建设背景下,构建“集约高效的生产空间”是新时代高质量发展和美丽中国建设的内涵要求[5-6]。面对节约优先战略和推动经济高质量发展的新要求,为更好地发挥高新区经济增长带动作用,引导国家高新区土地集约利用将是促进城市高质量发展的重要着力点。那么,国家高新区土地集约利用能否推动城市经济增长?哪一用地集约水平更有利于城市经济增长?准确研判这些问题,对于助力城市经济绿色发展具有重要的现实意义。

目前已有不少文献[7-9]分析评价国家高新区的经济绩效,实证了国家高新区推动城市经济发展这一事实,但并未深入解剖国家高新区内部,识别其用地方面对城市经济增长的推动效应。此外,也有较多文献研究了土地集约利用的评价方法[10-12]、时空差异[13]、驱动机制[13-14]、影响效应[15-16]等问题,并运用计量经济模型等定量分析土地集约利用与经济发展的关系[17-19],但这些分析多是研究城市自身,未能识别是哪些区域用地集约推动城市经济增长。为此,本文拟采用面板数据模型,以54家国家高新区2009—2015年的间隔年份数据对国家高新区用地集约与城市经济发展的关系展开实证研究。

1 理论假说

土地集约利用的概念,最早来自于大卫·李嘉图(David Ricardo)等古典经济学家运用地租理论对农业用地的研究。土地集约利用是指在一定面积土地上,集中投入较多的生产资料和劳动、使用先进的技术和管理方法,以求在较小面积土地上获取高额收入的一种农业经营方式[20],可分为资金密集型、劳动密集型和技术密集型等。建设用地亦是如此,需要通过提高土地利用强度、优化土地利用结构来提高建设用地集约利用水平。由于我国土地公有制性质,国土空间治理水平也是影响用地集约水平的要素之一。因此,土地集约利用实质上是通过增加对单位面积土地的生产要素投入、优化存量土地利用结构、改善土地管理制度等来提高土地资源利用的产出效率和经济效益。土地集约利用是一个动态的过程[13]。

从城市经济学来讲,集约经济能够促进要素和企业的城市空间聚集,进而为城市经济增长提供动力,正如奥沙利文(2007)所说,“地理位置上的相互接近可以提高劳动生产率,这是由于集聚可使企业分享中间投入品、劳动力储备、劳动力匹配效应和知识溢出效应”[21]。同等投入可以获得更高的产出,从而会刺激资本、劳动力、技术等生产要素流入的增加,推动城市经济以更大的规模和较高的速度发展[22]。因此,土地集约利用能够有效增加单位土地资源的资本和劳动力投入,提高土地资源的整体利用效益,促进产业结构优化、产业布局调整,有效转变土地利用方式,助推经济增长方式不断转变,使得经济快速持续发展,进而促进经济发展水平日益提高[23]。据此,提出假说1:国家高新区用地集约能够推动城市经济增长。

从土地报酬递减规律和帕累托最优来讲,土地集约利用促进高新区发展的效应呈现一个从递增到递减的明显变化趋势。一方面,依据土地报酬递减规律,单一资源的产出效益均是从递增到递减的,所以对资源的利用应有一个适当的强度。另一方面,依据帕累托最优,投入到土地上的技术、劳力等要素,在某一状态下要素间配置将达到帕累托最优,实现最佳经济效率,其他状态下均是向着帕累托最优努力的改进过程,因此,土地集约利用也将呈现出改进、最优不同状态。据此,提出假说2:国家高新区用地集约对城市经济增长的影响存在门槛效应,用地过度集约不利于城市经济增长。

2 实证分析

2.1 用地集约测度指标的选取

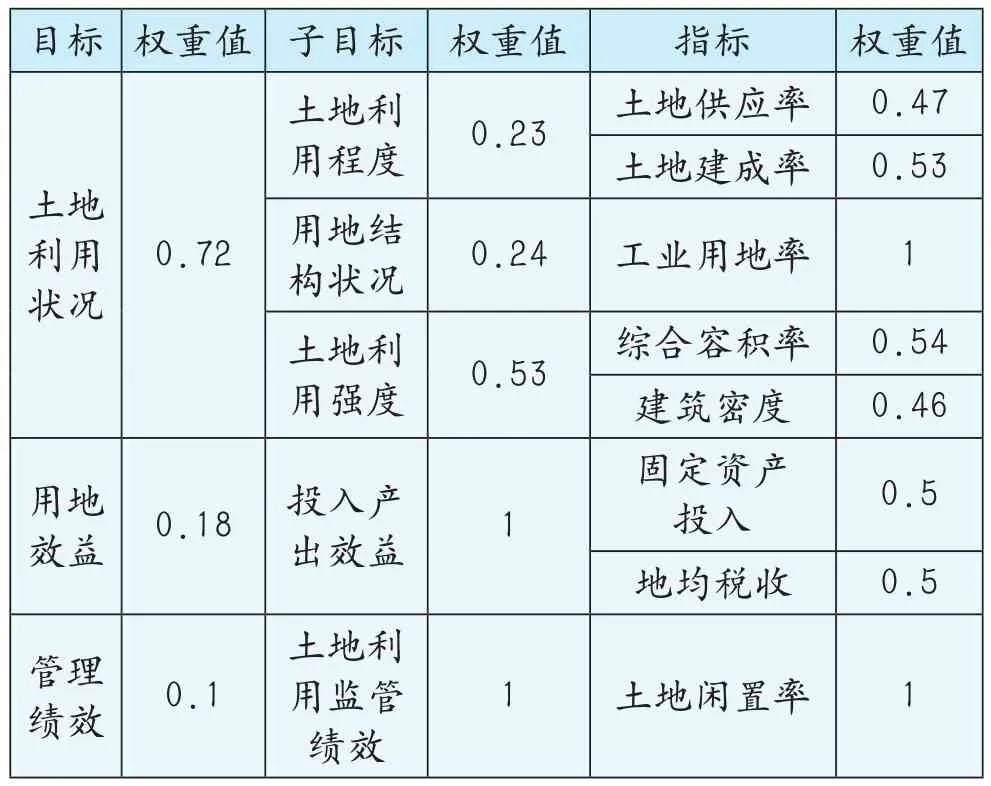

自然资源部(原国土资源部)自2008年开展全国开发区土地集约利用评价工作,建立了科学合理的开发区土地集约利用评价指标体系,且已通过多年的实践检验,同时也贴合前文阐述的土地集约利用概念。本文借鉴该指标体系,从土地利用状况、用地效益和管理绩效三个方面构建国家高新区土地集约利用评价指标体系,采用特尔斐法确定权重(表1),通过多因素综合评价测算国家高新区土地利用集约度。

表1 国家高新区土地集约利用评价指标体系及指标权重

2.2 研究对象及数据来源

2003年,为加强开发区用地管理,我国对全国开发区进行了全面清理整顿。2006年国家发展和改革委员会联合相关部委出台了《中国开发区审核公告目录》(后于2018年进行了修订)。本文结合国家对开发区管理的时间节点以及自然资源部(原国土资源部)历年《国家级开发区土地集约利用评价情况通报》,选取《中国开发区审核公告目录》(2018年版)内2007年12月前成立的54家国家高新区作为评价对象。据统计,在54家高新区中,设立在广东省、山东省、江苏省的最多,分别为6家、5家和4家;从区域分布看,东部地区25家、中部地区10家、西部地区、东北地区7家。

在时间节点上,一方面,考虑到2003年、2004年国家先后对全国开发区开展过清理整顿工作,直到2006年国家正式公布开发区目录,国家高新区发展开始进入新阶段,故选取2007年作为数据起始年;另一方面,考虑到土地规模、资本等投入显化需要2~3年,即通常情况下,土地集约利用水平在相邻年份差距较小,故选取间隔年份的数据进行对比分析更有实际意义。据此,本文将采用2007年、2009年、2011年、2013年、2015年的数据。

本文用地集约测算数据依托于中国国土勘测规划院建设用地节约集约利用状况调查与评价项目,具体数据来源于全国土地资源年度变更调查、《中国开发区统计年鉴》、开发区统计报表、经济社会普查等资料,容积率、建筑密度部分数据来源于开发区填报和实地补充调查。

2.3 计算结果分析

根据国家高新区土地集约利用评价指标体系,对54家国家高新区2007—2015年的间隔年份土地利用集约度进行了计算,结果见表2。

表2 54家国家级高新区2007—2015年的间隔年份土地利用集约度值

续表2

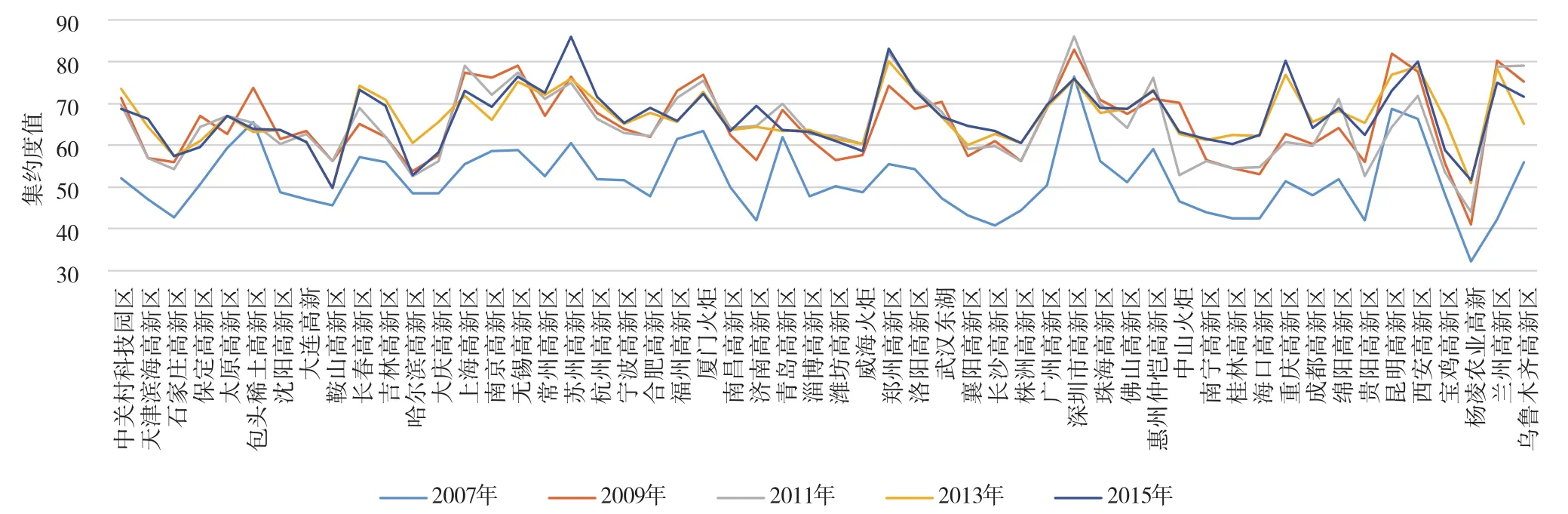

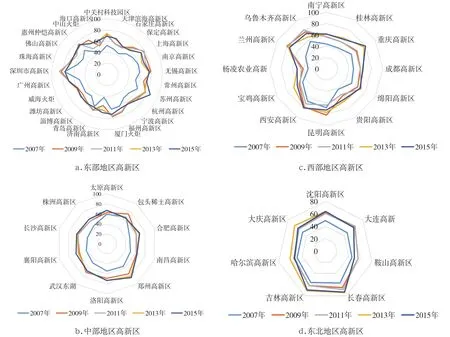

总体来看(如图1所示),2007年国家高新区土地集约利用水平较低,2009年以后大多数国家高新区的土地集约利用水平明显提高,且2009—2015年土地集约利用整体水平小幅上升;此外,各国家高新区间土地集约利用水平差异显著,2013年差异最小。分区域来看(如图2所示),54家国家高新区9年间的集约度值特征为:东部地区25家的集约度值区间从 [41.93,76.46]上升为[57.54,86.01];中部地区9家的集约度值区间从[40.73,59.35] 上升为[60.57,83.18];西部地区13家的集约度值区间从[32.20,68.84] 上升为[51.58,80.16];东北地区7家的集约度值区间从[45.64,57.20] 上升为[49.77,73.37]。研究期内,东部地区国家高新区土地利用集约度一直领先于全国平均水平,东北地区处于四大区域末尾,且2007—2011年东北各国家高新区普遍处于粗放利用水平,但2013—2015年东北地区部分国家高新区出现向集约用地转变趋势。

图1 54家国家高新区土地利用集约度年度对比

图2 四大区域国家高新区土地集约利用水平年度对比

2.4 回归分析

2.4.1 方法选择

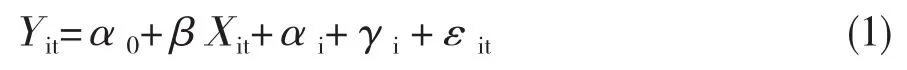

为全面而准确地度量国家高新区用地集约与城市经济增长的关系,本文借助面板数据模型进行分析。通过Hausman检验(Prob>chi2 =0.0096),本文的数据更适合用固定效应方法。因此,本文构造了固定效应模型:

式中,i代表本文研究对象54家国家高新区,t代表年份,Y表示国家高新区所在城市的经济增长水平,X代表自变量及其他控制变量,αi和γi分别表示地区固定效应和时间固定效应,εit表示随机误差。

2.4.2 数据、变量和描述性统计

本文研究重点是高新区用地集约对城市经济增长的作用,并对用地集约度推动经济增长是否有门槛效应进行分析。此外,考虑到其他经济因素对城市经济的影响,本文引入了控制变量,详见表3。

表3 主要变量及其计算方式

(1)被解释变量。为了测度高新区所在城市的经济发展水平,按照学术研究通行做法,本文将城市GDP的对数值lngdp和人均GDP的lnpergdp作为被解释变量。所有原始数据均来源于中国经济社会发展统计数据库。

(2)核心解释变量。国家高新区土地利用集约度intensity,前文已经测度。此外,为了验证假说2,集约度对城市经济增长的推动作用是否具有门槛效应,引入核心解释变量的二次项,即inten2。

(3)控制变量。在中国城市经济发展中,政府扮演重要角色[24],因此,本文借鉴已有研究,用“地方政府预算内支出/地区GDP”计算得到政府规模(gov),以衡量政府对经济发展的作用。地区固定资产投资是经济发展的重要支柱,本文以固定资产投资增长率(far)来衡量。改革开放以来,尤其对创新为主的国家高新区,外商直接投资成为经济发展的来源之一,因此,本文加入外商直接投资水平(fdi)变量,通过计算“实际利用外商直接投资/地区GDP”得到,其中,地区实际利用外商直接投资额原始单位为美元,通过当年中间汇率进行了换算。此外,各地经济增长与当地的城镇化水平、产业发展水平、受教育水平和投资消费水平有关,分别用各地城镇化率(urban)(城镇人口/常住总人口)、第二产业发展水平(second)(第二产业产值/地区GDP)、高等教育水平(edu)(地区普通高等学校在校生数/常住总人口)、储蓄率(save)(城乡居民年末储蓄余额/地区GDP)来衡量。

数据来源方面,地方政府预算内支出、实际利用外商直接投资、城镇化率均来源于各城市各年度国民经济和社会发展统计公报,其余原始数据来源于中国经济社会发展统计数据库。表4为各变量的描述性统计结果。

表4 主要变量描述性统计

2.4.3 回归结果分析

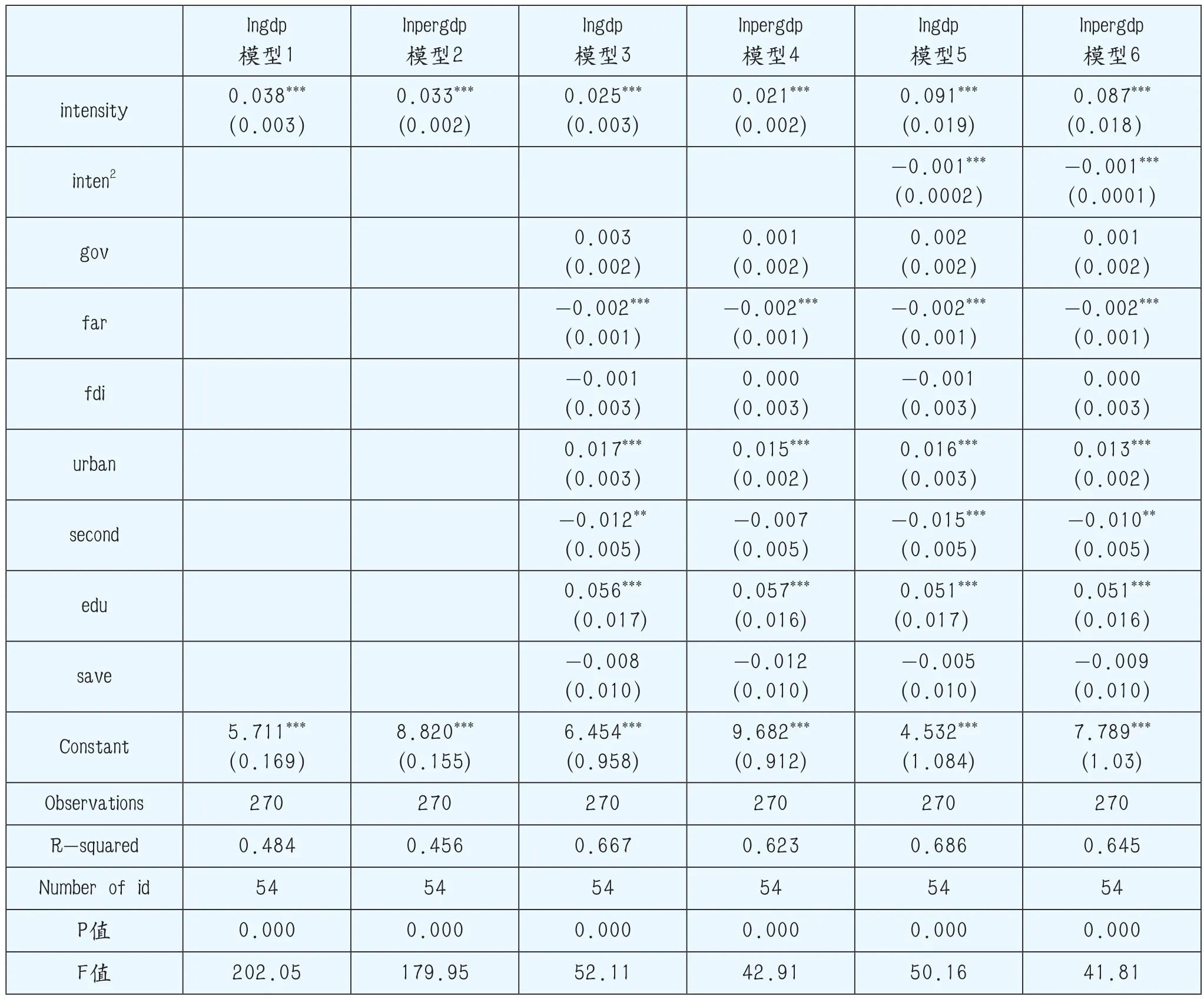

固定效应模型验证(表5)结果表明:

(1)假说1成立。国家高新区用地集约是推动城市经济增长的显著因素。国家高新区用地集约度的提高会在1%(表5中模型1、2和模型3、4)的水平上显著推动城市经济增长。对比模型1、2和模型3、4发现,无论是否控制了政府影响、固定资产投资、外商直接投资、城镇化水平、产业水平、教育和储蓄水平等因素,国家高新区用地集约度的回归系统都显著为正,表明国家高新区用地集约确实对城市经济发展有显著的推动作用。

(2)假说2成立。表5中模型5、6中,引入核心解释变量高新区用地集约度intensity的二次项后,发现inten2回归系数为负,且在1%的水平上是显著的,这表明国家高新区用地集约对城市经济增长的影响是存在门槛效应的。同时从模型5、6中发现,用地集约度intensity的回归系数为正,且在1%的水平上显著,这更加验证了国家高新区用地集约对城市经济增长的影响呈倒“U”型,即:国家高新区在用地集约提高初期,技术、劳动力等生产资料在土地上逐步集聚,高新区产业效率明显提高,必然会带动城市经济增长;而当越来越多生产资料集聚土地上时,用地过度集约,资源集聚的负外部性则会凸显,公共服务和配套设施的过饱和、高新区内企业间的恶性竞争等都将成为抑制经济增长的因素。

表5 固定效应模型分析

此外,通过加入用地集约度intensity的三次项后,发现三次项系数并不显著,说明国家高新区用地集约度与城市经济增长之间未发现先上升后下降再上升的“~”型关系,即用地过度集约后,进一步加大劳动力、资金等投入并不能有效促进城市经济增长。因此,可停止后续追加投入行为。

3 结论及启示

本文对建设用地集约利用与城市经济增长之间的关系进行了理论分析,利用2007—2015年面板数据,采用固定效应模型对国家高新区用地集约与所在城市经济增长的关系做了实证研究。结果显示:一方面,国家高新区用地集约可以显著提升所在城市GDP和人均GDP水平,实现城市经济增长;另一方面,国家高新区用地集约与城市经济增长呈现倒“U”型曲线关系,表明国家高新区用地过度集约将抑制经济增长,适度集约将更有利于促进城市经济增长。

当前,我国高新区土地集约利用状况虽然逐年向好,但仍处于中度或低度集约用地水平,尤其是东北地区高新区用地粗放现象仍未彻底扭转,高新区土地集约利用对城市经济增长的推动作用未得到有效发挥。因此,需要进一步提高高新区土地集约利用水平,同时也应防止出现过度集约用地现象。通过研究,本文得到以下政策启示:第一,地方政府应构建高新区土地集约利用与经济发展的关系模型,加强对高新区土地集约利用状况的监测,确定适应不同经济发展阶段的高新区土地集约利用合理水平,作为高新区用地规划和高新区用地日常管理的有效技术支撑。第二,高新区应开展土地集约利用综合提升行动,运用行政手段、经济手段和法律手段,通过落实国土空间规划管控建设用地总量、结构和强度,采取奖励有利于单位GDP地耗下降的企业行为、严惩浪费土地行为等措施,提高用地单位集约用地的积极性。同时,做好高新区内产业结构和用地布局优化,防止出现不合理的局部过度集约。第三,高新区内的企业应进一步提高节约集约用地意识,严格落实工业用地标准,把握市场规律,提高用地投入产出效益,推动区域经济增长。