耕地利用“大棚化”的时空特征及影响因素分析*

谢旻琪,张 宇,杨 奎,钟太洋

(南京大学地理与海洋科学学院,江苏南京 210023)

0 引言

耕地利用“大棚化”越来越普遍。随着中国社会经济快速发展,建设用地扩张占用了大量耕地[1],发展与基础保障之间的矛盾愈演愈烈。耕地是最为重要的食物来源,人口的持续增长增加了食物需求,在耕地面积无法大量增加甚至萎缩的情况,通过耕地利用转型提高土地生产率至关重要。集约化的农业生产转型有利于提高单位面积产量,可以弥补耕地减少带来的负面影响[2]。在此背景下,大棚种植的快速扩张代表着土地集约利用从以往的增加劳动投入和化肥等物质投入引领的集约化向以设施农业扩张引领的集约化转变,这也在一定程度上推动着传统农业向现代农业转型[3]。近40年来,中国设施农业规模不断扩大,截止2018年,中国设施农业用地总面积达206万hm²,其中大棚占地136万hm²,位居世界第一[4]。20世纪80年代初大棚用地面积约为6 200 hm²[5],到2006年的46.5万hm²[6],在25年面积增加了7倍多,年均增长率在18.06%。由此可见,种植模式从露地转向大棚是我国耕地利用转型的重要特征之一[7],文章把大棚面积扩张及其所占耕地面积比例的提高这些现象称为耕地利用“大棚化”。

“大棚化”现象得到越来越多的关注。大棚种植是实现高产稳产的重要耕作模式之一,提高了资源利用效率[8],创造经济效益[9],促进土地利用转型[10]和乡村振兴[11]。已有关于“大棚化”的研究内容和方法主要包括以下几个方面:①根据露天种植和大棚种植的对比数据,分析大棚种植对社会、经济和生态效益的影响[12];②从微观的农户特征和行为角度分析影响农户大棚种植决策的因素[7];③利用遥感技术,分析县、市和省等小范围尺度下的农业大棚时空动态变化特征[13][14]。

首先,现有研究在尺度上缺少对大棚用地及转型情况全国层面的探索,因此该文利用第二、三次农业普查相关数据对全国耕地利用“大棚化”的时空特征进行初步分析。其次,现有研究鲜少在宏观层面上分析耕地利用“大棚化”的影响因素,且忽略了不同层次间的相互影响[15]。基于上述判断,该文采用多层线性模型、从宏观层面来探究耕地利用“大棚化”的影响因素。特别地,人类的土地利用活动变化与耕地变化息息相关[1],“中央一号文件”几乎同时期开始对新型职业农民培育和设施农业发展进行部署。已有文献中有从微观角度探究新型职业农民与“大棚化”转型两者间的关系[7],但缺少宏观层面上的证明,因此该文在影响因素分析中考虑农民转型的因素,从宏观角度考察新型职业农民培育对耕地利用“大棚化”的影响。

1 数据来源、研究方法及模型构建

1.1 数据来源与说明

该文时空分析所用数据来自中国大陆31 个省级行政区第二、三次农业普查省级层次有关数据。影响因素分析则采用的是第三次农业普查数据成果,样本包括中国大陆24 个省级行政区(不含4 个直辖市及数据缺失较多的西藏、宁夏、青海)所辖的209个地级行政区。

分析中涉及的土地利用数据主要来源于各省市公布的第三次农业普查公报;社会经济及降水量等数据来源于各省市统计年鉴,其中缺少的利用《中国城市统计年鉴(2017)》等补全;自然条件中的坡度数据是由地理空间数据云平台上获取的DEM 数据转换得来。处理方法为:首先,利用ArcGIS 软件,将原始的DEM 栅格数据镶嵌成为新的大栅格图层;然后根据中国科学院地理科学与资源研究所平台上的土地利用遥感数据中的耕地分布,利用ArcGIS软件的掩膜工具提取并计算出各地级行政区内耕地的平均坡度,作为对应的坡度数据。

1.2 变量选择

1.2.1 因变量选择

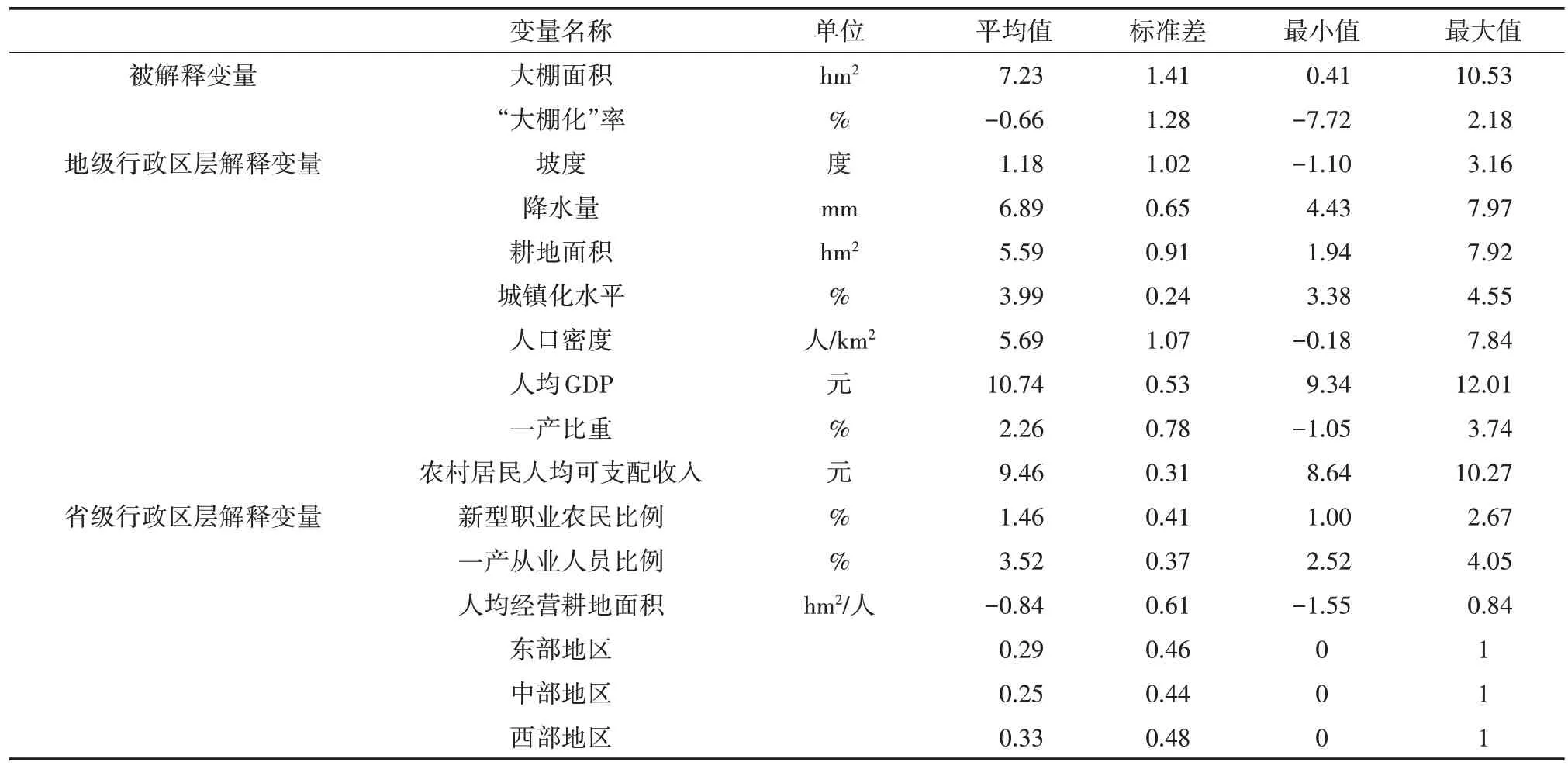

首先,选择大棚用地面积作为被解释变量,以分析大棚用地扩张的影响因素。但是,从数量上来看,大棚面积可能会受区域耕地面积总量的影响较大(表1),不能很好地体现出转型的程度,所以还需要从结构上加以分析。因此,以“大棚化”率作为另一个被解释变量进行分析,以便从相对量角度来考察耕地利用“大棚化”。

该文选用大棚与耕地面积比率作为“大棚化”率的指标。土地利用形态的非空间表现形式可以定义为某土地利用类型在更高级土地利用类型中所占的份额[16]。因此,该比率体现了大棚用地的利用形态,可以表征耕地利用“大棚化”程度。虽然大棚种植作为设施农业,用地总体上属于农用地,但实际用途大都与耕地功能相关。以吉林省数据为例,大棚用地中90%用于蔬菜和瓜果种植,而耕地占农用地的比例只有21%。因此,虽然使用大棚占农用地的比例[17]可以完全涵盖,但是其中不相关的因子太多,并不合理。而使用大棚面积与耕地面积比率的指标在总体上来说更加合理,并且突出了该文研究的耕地利用转型相关内容。

1.2.2 自变量选择

耕地利用“大棚化”可能受到多种因素的影响,根据已有的关于大棚利用或是土地集约利用和耕地利用转型等相关研究,耕地利用“大棚化”的影响因素主要包含自然条件和社会经济要素两方面。自然条件是从事农业生产的基础,大棚农业依赖水光热的条件[14,18];坡度是土地利用和耕地利用转型的重要驱动因素[19,20],因此选取年平均气温、年降水量、年日照时长、坡度作为自然条件的代表。

社会经济条件是决定耕地利用方式的重要影响因素[21]。人口分布和转型是耕地利用转型过程中的重要环节[22,23],因此在变量中包含人口数量、人口密度、城镇化率[24]、一产从业人员比例、人均经营耕地面积[25]的指标。经济指标主要选取人均GDP[20,26]、第一产业比重[16]作为代表。由于大棚农业的生产资料和设施成本高[27],属于高投入型农业[9],因此在变量中加入农村人均可支配收入和消费支出两项指标。农业劳动力变化与耕地利用转型的耦合是农业现代化转型的关键[28],已有研究表明农民职业化是农地集约利用的重要影响因素[16],新型职业农民有效推进了耕地利用“大棚化”转型[7],因此,选取新型职业农民比例(新型职业农民/农业生产经营人员)[29]指标。另外,变量中还涵盖耕地面积、行政区域面积作为与被解释变量相关的土地利用指标。最后,政策补贴[30]也是农户土地集约利用方式选择的重要影响因素,但由于没有统一的标准,该文假设所有样本都受到补贴政策的影响,在变量中不再做具体的区分体现。

由于劳动力的区域间流动和跨区域的农产品需求等因素,将人口数量、一产从业人员比重、人均经营耕地面积、新型职业农民比例作为省级解释变量,并在省级层面也加入GDP、人口密度、第一产业产值等作为省级背景指标。

1.3 模型设定

1.3.1 多层线性模型(Hierarchical Linear Model,HLM)

根据已有研究显示,农用地集约利用程度在一定程度上受到不同区域层次的社会经济水平、基础建设条件、劳动力转移机会等因素的影响[17]。再参考课题组2019 年对江西省赣州市于都县的大棚利用状况展开的实地调查,根据访谈,从事大棚种植相关的农业从业者很多并不是本地人,来自于其他县市的都有;农产品的销售途径包括县集市上销售、统一收购供向省会城市等。这些跨地域的劳动力迁移和食物需求等都会影响一个区域的大棚种植情况,因此有必要构建多层级的计量模型进行分析。

多层线性模型是一种多用于有嵌套结构特点的数据分析的统计技术。相较于传统的线性回归模型,首先,多层线性模型打破传统回归中将同一省份城市或不同省份城市做同一的独立假设;其次,多层线性模型不需要满足传统线性模型中对于随机误差相互独立的假设,它假设市级样本间的测量误差以及不同省份导致的误差的独立性[31]。总结来说,多层线性模型可以检验和测度跨层级影响的情况,即省级指标对市级耕地利用“大棚化”的影响。

1.3.2 大棚用地面积模型

首先,选取大棚用地面积(Y1)作为被解释变量。对上述所有选择的市级变量做逐步回归分析,结果显示的最优变量子集中包括耕地面积(X1)、坡度(X2)、城镇化率(X3)、人口密度(X4)、人均GDP(X5)、一产比重(X6)。在构建只含地级行政区层变量模型的基础上,逐个加入省级行政区层变量,通过对剩余方差分量(Level-1,R)等值的变化来判断新加入的变量是否可以有效解释被解释变量以及模型方程是否得到改善[31]。由此得到有效的省级解释变量为新型职业农民比例(Z1)、一产从业人员比例(Z2)。考虑到不同区域的耕地利用“大棚化”情况有所不同,因此根据其空间分布特征,按东(Z3)、中(Z4)、西部(Z5)和东北地区划分,在省级行政区层设置一组哑变量来表示地区,以表现不同地区对的耕地利用“大棚化”的影响。由于变量数值差距大,为了方便计算并使数据更加平稳,对除哑变量外的其他变量取对数处理,描述性统计见表1。由此构建模型为:

地级行政区层:

省级行政区层:

将式(2)代入式(1)可以得到完整方程。其中,i、j代表第i个省(自治区)的第j个市(州);rij表示残差项;γ00截距项,γ0j是斜率,用于解释省级行政区层对地级行政区层的截距的影响;γi0表示省级行政区层对地级行政区层斜率进行解释。uij表示随机项,在模型构建过程中,除β1j外的其他随机效应估计结果不显著。

1.3.3 耕地利用“大棚化”率模型

以“大棚化”率为被解释变量,按照大棚用地面积模型的解释变量的筛选步骤,得出地级行政区层变量包括坡度、降水量、城镇化率、人口密度、人均GDP、一产比重、农村居民可支配收入,省级行政区层变量包括新型职业农民比例、人均经营耕地面积和表示地区的哑变量。对哑变量外得所有变量数据取对数处理,描述性统计见表1。在多层线性模型构建中,除城镇化率、人口密度外的其他变量的随机效应估计结果不显著,故设为固定效应,利用软件HLM估计模型。。

表1 变量描述性统计

2 耕地利用“大棚化”的时空特征

以中国大陆31 个省级行政区为研究对象,采用一般的东、中、西部和东北地区的划分方式;利用第二、三次农业普查数据,统计各地区2006年和2016 年的大棚用地面积并计算耕地“大棚化”率(表2)并绘制空间分布图(图1~4),分析这10 年期中国耕地利用“大棚化”情况及空间分布格局。

根据表2 分析,2006—2016 年全国大棚用地面积快速增长,实现翻番,四大地区的大棚用地面积也均呈上涨趋势,其中,西部地区增幅最大,为344%,东北地区增幅最小,为63%。空间上呈现出由东部沿海地区逐渐向内陆地区扩张的趋势,但总体来说东部地区一直保持较高水平(图1、2)。国家和政府对现代设施农业发展以及土地利用转型的重视,使得大棚用地面积不断扩张,耕地利用“大棚化”程度不断提高。“大棚化”率在全国整体也呈上升趋势,由1.698%增长至3.227%,四大地区中除东北地区外,“大棚化”率均有明显增长。由图3 和图4 可知,2006 年时只有东部沿海地区的“大棚化”率较高,而其他地区都处于较低水平;时至2016 年,中、西部一些地区的“大棚化”率也有所提高,但总体上东部地区的“大棚化”率始终处于较高水平,说明东部地区耕地利用“大棚化”程度较高。东北地区“大棚化”率的增幅很小,说明东北地区的耕地“大棚化”转型的发展进程较缓慢;中、西部地区“大棚化”率稳步上升,说明两地区正在加快推进耕地利用“大棚化”转型的进程。

图1 2006年中国大陆大棚用地面积空间分布

图2 2016年中国大陆大棚用地面积空间分布

图3 2006年中国大陆“大棚化”率空间分布

图4 2016年中国大陆“大棚化”率空间分布

表2 2006年和2016年四大地区大棚用地面积、“大棚化”率

2006—2016 年大棚用地面积和“大棚化”率均呈上升趋势,在空间分布上,两者都由东部沿海逐渐向内陆扩张。但两者的空间分布格局变动不明显,总的都呈现出东部沿海高、西部内陆低的分布态势,东部地区长期保持较好水平。

这样的空间格局说明我国耕地利用“大棚化”发展不均衡,区域差别明显。自然条件优渥、经济发达的东部地区,大棚农业发展快、规模大,加速了农业设施化转型及对传统农业的改造[32]。而中西部地区,自然和社会经济条件相对落后,这种高投入、高技术[9]的大棚农业发展还很滞后,很难形成规模效益、收益难保障,这样又造成了恶性循环,使得大棚农业更加难以落在地上。区域间的不平衡严重制约着我国耕地利用“大棚化”转型及农业现代化社会的全面发展。

3 结果与分析

3.1 大棚用地面积扩张的影响因素

表3 是以大棚面积为因变量的模型估计结果。模型一为零模型、模型二只添加地级行政区变量,模型三是添加地级和省级行政区变量的完整模型。从回归结果看,地级行政区层变量中,耕地面积、城镇化水平、人口密度在1%统计水平上显著,坡度在5%统计水平上显著;省级行政区层次变量中,东部地区在1%统计水平上显著,新型职业农民比例在10%的统计水平上显著。剩余变量无显著影响。

表3 大棚用地面积扩张影响因素的回归模型

3.1.1 人口密度与结构的影响

人口密度对大棚用地面积扩张有正向影响。人口密度大体现了一定的人地关系,可以看作是简单意义上的人多地少,人均耕地资源少,但粮食需求量大。根据Ester Boserup的理论,较高的人口密度使得人们逐渐从事更加技术密集型和集约化的农业生产[33],从而提高资源利用效率,以满足人口需求。据统计,大棚蔬菜平均每公顷的产量是露天种植的1.02 倍[8],提高了单位面积土地的产出率。因此,人口密度越大的地区,进行大棚种植的可能性越大。

城镇化水平对大棚用地面积扩张有正向影响。短期上,城镇化水平与耕地利用“大棚化”可能存在着相矛盾的关系,城镇化水平的提高给了劳动力更多转移的机会[34],往往体现在由农村流向城市,而农村劳动力的大量流失会导致农业劳动力投入不足[35];但从长期来看,城镇化水平的提高可以促进土地流转,使耕地变得更加集中,并流向职业农民手中,有利于实施集约化的生产[36],从而促进耕地利用“大棚化”转型。也有研究表明,农户到最近城镇居民点的距离越近,大棚面积扩张得越迅速,因此城镇面积的扩张也可能在一定程度上促进大棚用地面积扩张[14]。

3.1.2 新型职业农民培育的影响

新型职业农民比例对大棚面积扩张有正向影响,说明新型职业农民的培育一定程度上促进了耕地利用“大棚化”转型。相较于传统农民,新型职业农民主要“新”在以农业为职业、具有现代农业生产经营的先进理念和技术,他们有能力承担高投入、高技术,也需要高产出,因此,这一群体更有可能选择大棚种植模式。国外对职业农民的研究起步较早且非常重视农民培育,舒尔茨指出改造传统农业的关键是人力资本投资[37]。国外较新的研究中表明,适当的培训有助于农业转型和增产增收[38]。从2012 年开始,每一年的“中央一号文件”都对新型职业农民培育作出了部署,相较于其他影响因素,新型职业农民培育更易实施和推进,从根本上改变人再来改变土地利用方式,是可能更快出成效的一种方式。

3.1.3 区位的影响

根据表示地区的哑变量的相关系数估计结果,东部地区对于大棚面积扩张有显著正向影响,中、西部地区的影响虽然也为正,但并不显著且影响系数都远小于东部地区,而东北地区应是四大地区中最差的。说明地处东部地区在耕地利用“大棚化”转型上相较于其他地区有较强的区位优势。从全国看东部地区,面积小而人口多;有较好的农、工业基础,中国重要的商品粮基地如江淮平原等都分布在这一带;经济和科学技术发展水平较高,商品经济比较发达,沿海与海外有传统的经济联系,对外交通便利。这些都为耕地利用“大棚化”转型打造了良好的基础条件。这样的区位影响在美国大棚农业中也被证实,根据有关研究,加利福尼亚州等沿海且经济总量较大的洲的大棚种植起步较早且体量较大[9]。

3.2 耕地利用“大棚化”率的影响因素

表4 为“大棚化”率模型回归结果,从回归结果看,城镇化水平、人口密度在1%统计水平上显著,降水量、人均经营耕地面积在5%统计水平上显著,坡度、一产比重、新型职业农民比例在10%统计水平上显著,而人均GDP、农村居民可支配收入及地区哑变量没有显著影响。

表4 “大棚化”率影响因素的回归模型

与大棚用地面积的影响因素相比,一产比重有显著影响,“大棚化”率的影响因素中新增的降水量和人均经营耕地面积均有显著影响,而农村居民可支配收入没有显著影响。

3.2.1 发展水平的影响

一产比重对“大棚化”率有负向影响,这一变量在一定程度上体现了地区的发展水平。一产比重高说明经济结构相对依赖农业,在新型城镇化背景下,经济结构也是城镇化水平的一种体现[24]。经济结构相对原始的地区会更倾向于劳动成本投入而不是省工性物质成本的投入[39],譬如大棚的使用。因而该地区的农业呈现出劳动密集型的特点[40],也在一定程度上也体现出该地区有较少的劳动力非农转移的机会,这样的劳动密集型的状态本身就很难推进集约化的生产,持续保持着传统小农的生产模式,没有大棚转型的必要。另一可能的原因是一产比重大的地区,经济发展水平可能相对较低,像大棚种植这样需要较高技术和资本投入的农业模式会受到较大限制[9]。因此,对于一些倚重农业的地区应该考虑首先提高经济水平、调整产业结构才能有效推进“大棚化”转型,而不是一味地通过直接鼓励开展大棚种植,正如很多地方将大棚种植与产业扶贫相结合[41],这很可能是导致人均GDP 和农村居民可支配收入变量影响不显著的原因。

3.2.2 耕地资源稀缺度的影响

人均经营耕地面积对“大棚化”率有显著负向影响,即耕地资源越稀缺、“大棚化”率越高。我国还处于传统农业向现代农业转型的阶段,普遍的农业经营还是传统小农模式,而农民依然具有浓厚的传统农民特征。人是土地利用的重要影响者,而现实中无法假设每个人都是理性经济人,并由于信息传递的滞后性和不对称性,只有当人口激增、耕地资源紧缺,个人或市场需求明显大于供给时,在有限的资源下,传统农民才会考虑更高效的土地利用方式;而在耕地资源不稀缺、供需矛盾不激烈时,传统农民不会超前考虑市场和额外效益,因此更倾向于保持传统的粗放经营模式。即人均经营耕地面积越大时,在劳动力和资金有限的情况下,传统农户倾向于粗放利用[42,43];而职业农民会投入更多的农业设施和机械等,提高耕地的资本密集度,从而降低劳动密集度,来实现农业现代化生产[30,43]。

3.2.3 自然条件的影响

降水量对“大棚化”率有显著负向的影响,即降水量越小的地区,越倾向选择大棚种植。水是农业生产的重要要素,不论国内外,灌溉是大棚中基本必备的一个功能[9],大棚种植可以人为地控制灌溉,解决由于先天自然雨水条件匮乏带来的负面影响。

坡度对“大棚化”率和大棚用地面积扩张均有显著负向的影响。在大棚用地面积扩张的模型中,坡度对其的影响可能受耕地的影响,因为地形平坦的地区会更适合从事农业种植活动。而两模型结果相结合可以说明大棚种植活动的确对地形有一定的要求,坡度越小、地形越平坦的土地越有利于大棚的搭建。而坡度更大的梯田、坡地等需要更多的成本投入去做种植条件的改善,因此相对更适合种植苗木果树等经济作物。

与大棚面积影响因素分析中相同,城镇化水平、人口密度和新型职业农民也对“大棚化”率有显著正向影响,说明这3个因素对耕地利用“大棚化”转型有重要影响。人口密度代表着需求的压力,是外因拉动着耕地利用“大棚化”向前推进,相当于一种被动的转型;而新型职业农民培育意味着主观上积极寻求改变,推动着耕地利用“大棚化”转型,是一种人为的主动行为。城镇化水平兼具拉力和推力的作用,一方面城镇化水平的提高是发展的必然进程,劳动力非农化所带来的“谁来种地,怎么种地”的问题是亟待解决的需求的拉力;另一方面,提高城镇化水平是政府工作要求,是改变人民生活的主观行为,对于耕地利用转型起到推动作用。人口密度等拉力因素可能受多种现实情况的影响,短期内难以改变;但新型职业农民培育是人为可控的,因此,加强新型职业农民培育对耕地利用“大棚化”转型是至关重要的。

4 结论与讨论

该文基于中国大陆31 个省级行政区大棚数据,对全国耕地利用“大棚化”的时空特征进行分析;并整理209 个地级行政区的有关数据,运用逐步回归法并构建多层线性模型,从宏观角度探讨了耕地利用“大棚化”的影响因素,并验证了新型职业农民培育对耕地利用转型的影响,得出以下结论。

(1)2006—2016 年中国大棚用地面积和耕地“大棚化”率整体呈上升趋势,即这10 年中国大棚面积扩张、耕地利用“大棚化”程度提高。空间上,两者都呈现出由东部沿海向内陆扩张的趋势,但总体空间分布格局变化不明显,呈现出从东部沿海向内陆递减的特征,即东高西低的分布态势,东部地区“大棚化”转型发展相对较好。

(2)人口密度、城镇化水平、新型职业农民和东部地区对大棚用地面积有显著正向影响;坡度对其有显著负向影响。说明人口密度增大、城镇化水平提高、新型职业农民培育都促使了大棚用地面积的扩张。此外,经济相对发达、地形较平坦的地区,大棚种植活动更为普遍。

(3)耕地利用“大棚化”率的显著影响因素中,呈正向的有城镇化水平、人口密度、新型职业农民,呈负向的有坡度、降水量、一产比重、人均经营耕地面积。结合大棚用地面积的影响因素,人口密度增大和新型职业农民培育有力地推进了耕地利用“大棚化”转型。根据影响因素分析结果,优化经济产业结构、加快合理的城镇化进程、加强新型职业农民培育是在推进“大棚化”转型或是耕地利用转型中可以参考的重要方式。

该文从宏观视角得出的一些结果与已有的小区域微观尺度的研究结果相匹配,弥补了大棚用地时空分析以及“大棚化”转型影响因素的实证研究在大区域宏观尺度上的空缺,为耕地利用转型及区域间的平衡发展提供一些参考。证实了农民转型与耕地利用转型间有着密不可分的联系,即新型职业农民在推动中国耕地利用“大棚化”转型中发挥着重要作用。说明通过政策推动农民转型,继而影响土地利用转型的方式是有效的,相较于常见的土地利用转型造成农民失地和被动离地转型而言,这样的转型方向给了人更多的权力和可能性,因为新型职业农民培育是一种转型而不是替代。