基于街道尺度结构特征的人口与建设用地时空耦合分析

孔雪松,蒋献佳,程 鹏*

(1.武汉大学资源与环境科学学院,湖北武汉 430079;2.武汉大学教育部地理信息系统重点实验室,湖北武汉 430079)

城市化是全球大部分地区社会经济发展的必经之路,城市内部人地关系研究主要基于城市化视角探讨人口与土地两个维度间的时空演变和相关关系[1]。改革开放至今,中国城镇化高速发展,但普遍认为出现了土地扩张快于人口增长的“冒进式”人地关系,导致城镇化率虚高[2-3]。城市建设用地面积从1981年的6720平方千米扩增至2018年的5.61万平方千米,增长了7.35倍,呈明显扩张态势;而中国城镇人口则由20171万人增加到83137万人,增长了3.12倍,城市用地扩展弹性系数远高于合理阈值1.12[4]。此外,城乡分割、建设用地分治、人地分离“三分”矛盾成为共识[5-6]。随着新型城镇化和乡村振兴战略的实施,数量发展型城乡建设开始向城乡融合的高质量发展转变,如何统筹协调城乡人地关系成为关键。

国外早期研究借助人口与建设用地面积的比例关系来窥测城市扩张[7-9],这为国内学者进一步探索人口视角下的城市蔓延和扩展提供了借鉴。赵睿等探究了城市空间增长方式与人口密度的关系[10],Gao等研究发现中国城市建设用地变化率和人口变化率的蔓延指数为2.45%[11]。随着城镇化进程的快速发展和人地关系的不断演进,研究内容也逐渐聚焦到人地系统的耦合关系。全国层面和典型区域城乡二元结构下的城镇[12-13]与乡村[6,14]人地系统协同与否成为各界探讨的热点,并对人口、土地以及经济城镇化之间的耦合协调关系进行了定量探讨[15-16]。此外,研究方法也从最初的单要素定量分析,到自然和人文要素耦合的综合表征,主要方法有脱钩模型[14]、耦合度模型[15-16]、弹性系数[17-18]、异速增长模型[19-20]等;在指标体系的构建方面则多与城镇化挂钩,通过数理方法从多维度建立衡量人地耦合关系的单一指标或多指标体系。总体而言,当前关于特定地区人口与建设用地耦合关系研究取得明显进展,已形成涵盖不同时空尺度的人地关系研究体系。然而,人口与建设用地的协调发展不是单一的数量关系,当前研究局限于从人地数量及其变化的耦合特征进行探讨,较少考虑人口与建设用地的内在结构和发展质量;在研究尺度上,街道作为中国最基层的行政单元,能够更清晰地反映人地关系的空间异质性[21],但目前聚焦街道尺度人地关系的研究比较单薄;此外,现有研究对于人地耦合评价多聚焦于某一时点的静态耦合或某一时段的动态脱钩,缺乏从动静结合的视角深入探讨人地发展的时空规律。

武汉市作为中部崛起的支点和长江经济带的脊梁,凭借其得天独厚的地理区位和发展潜力成为国家中心城市。然而,在空间要素快速城镇化的同时,人口城镇化却没有同步发展。2000-2015年,建设用地呈现蔓延式和边缘式扩张交替出现的高速扩张状态[22],建成区年均增速逾22平方千米[23],而城镇人口增长速度仅为城市建成区面积增长速度的一半。与此同时,人口过度向内集聚和建设用地向外无序蔓延使武汉空间发展出现功能性失衡,由此产生了土地低效利用、交通拥挤、局部空间生态环境恶化等问题。如何在城乡社会经济转型发展中协调人口与建设用地关系,已成为武汉市实现高质量发展亟待解决的现实问题。基于此,本研究选取华中特大中心城市武汉作为研究对象,顾及结构特征建立人口与建设用地综合指标体系,构建静态和动态耦合度模型对街道尺度的人地耦合关系进行评价,在此基础上探讨不同组合类型的人地发展模式和关系,以期为中部地区城乡人地协调发展提供决策思考。

一、研究方法及数据

1.研究方法

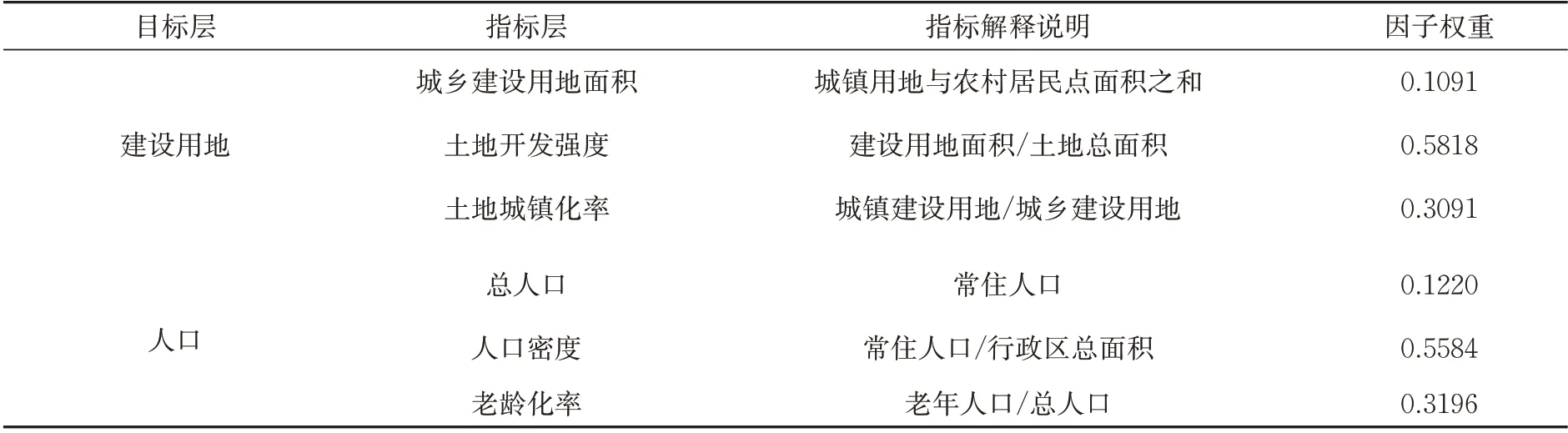

(1)评价指标体系构建。基于城市内部人口与建设用地互动的复杂性,为全面刻画二者的变化特征及相互作用关系,本文基于代表性、基础性、精简性及可获得性4个原则,兼顾数量和质量结构特征,构建人口与建设用地综合评价指标体系。人口指标方面,在原有的数量指标基础上增加年龄结构这一质量指标,选择总人口、人口密度和老龄化率三项指标量化测度,能够更有效地反映当前人口老龄化和社会发展活力;建设用地指标方面,选取城乡建设用地面积表征数量结构,采用土地开发强度和土地城镇化率测度建设用地质量结构,能够更加全面地表征建设用地开发的合理性和城乡发展水平。并采用层次分析法确定各因子的权重,如表1所示。

表1 基于结构特征的人口与建设用地综合评价指标体系

(2)冷热点分析法。冷热点分析是局部空间聚类分布特征的一种判定方法,用来测度每一个单元与其周围单元的聚类关系[24]。本文基于ArcGIS空间分析模块中的Hot Analysis工具,利用Getis-Ord Gi*统计量判别其是否存在具有显著性统计意义的高、低值聚类,并识别其空间分布位置。Getis-Ord Gi*统计可表达为:

(3)耦合度模型。“耦合”指两个或多个系统或要素相互作用的现象,是在各子系统间的良性互动下,各要素相互协调的动态关联过程[27]。耦合度则是指系统间相互作用的程度测度,反映系统无序及有序状态的转变过程,耦合度越大,系统则趋向有序,实现良性共振;反之,系统越不稳定。本文参考物理学中的耦合度模型[28],确定武汉市人口与建设用地耦合表达式为:

考虑到人地耦合是一个复杂的动态变化过程,既有观测始末时点的状态,也有观测期间变化的大小和方向。然而,现有研究多关注时间点始末的格局,而较少关注时间段内变化过程,因此本文从研究时段内人口与建设用地的变化率出发,进一步分析二者动态耦合水平,其模型如下:

式中,C为人口与建设用地的耦合度,C∈[0,1];Pi、L i分别表示人口指数和建设用地指数;t1、t2为研究期始末时间点;ΔPi、ΔL i分别表示i行政单元内人口和建设用地指数变化率;|ΔPi|、|ΔL i|代表二者对应的绝对值。本文参考李涛等[16]研究成果,结合武汉市耦合度水平值,将耦合度等级进行整合并划分为三类,即低度耦合(0.0,0.2]、中度耦合(0.2,0.4]和高度耦合(0.4,0.5]三类。

2.数据来源及说明

本研究基于特定人口调查时点和土地利用数据的可获取性,选取2000、2010和2015年三个时间节点,以武汉市185个街道为研究对象,围绕人口和建设用地综合指标采集数据。人口统计数据来源于全国第五次、第六次人口普查数据、2015年全国1%人口抽样调查数据和武汉市统计年鉴,土地利用数据来源于中国科学院资源与环境科学数据中心(http://www.resdc.cn),空间分辨率为30米,行政界线来源于武汉市2015年土地利用变更调查数据库(1:10000)。此外,考虑到研究时段内部分街道数据受行政区划调整或名称变更而缺失,为确保数据的连续性和分析的可比性,本文以2015年街道行政区划为基准,以行政区划调整资料为依据,对研究期间发生调整的街道单元进行边界和人口数据整合,以保障统计数据及其与行政单元之间的精准性和匹配关系。

二、结果与分析

1.武汉市人口与建设用地时空变化特征

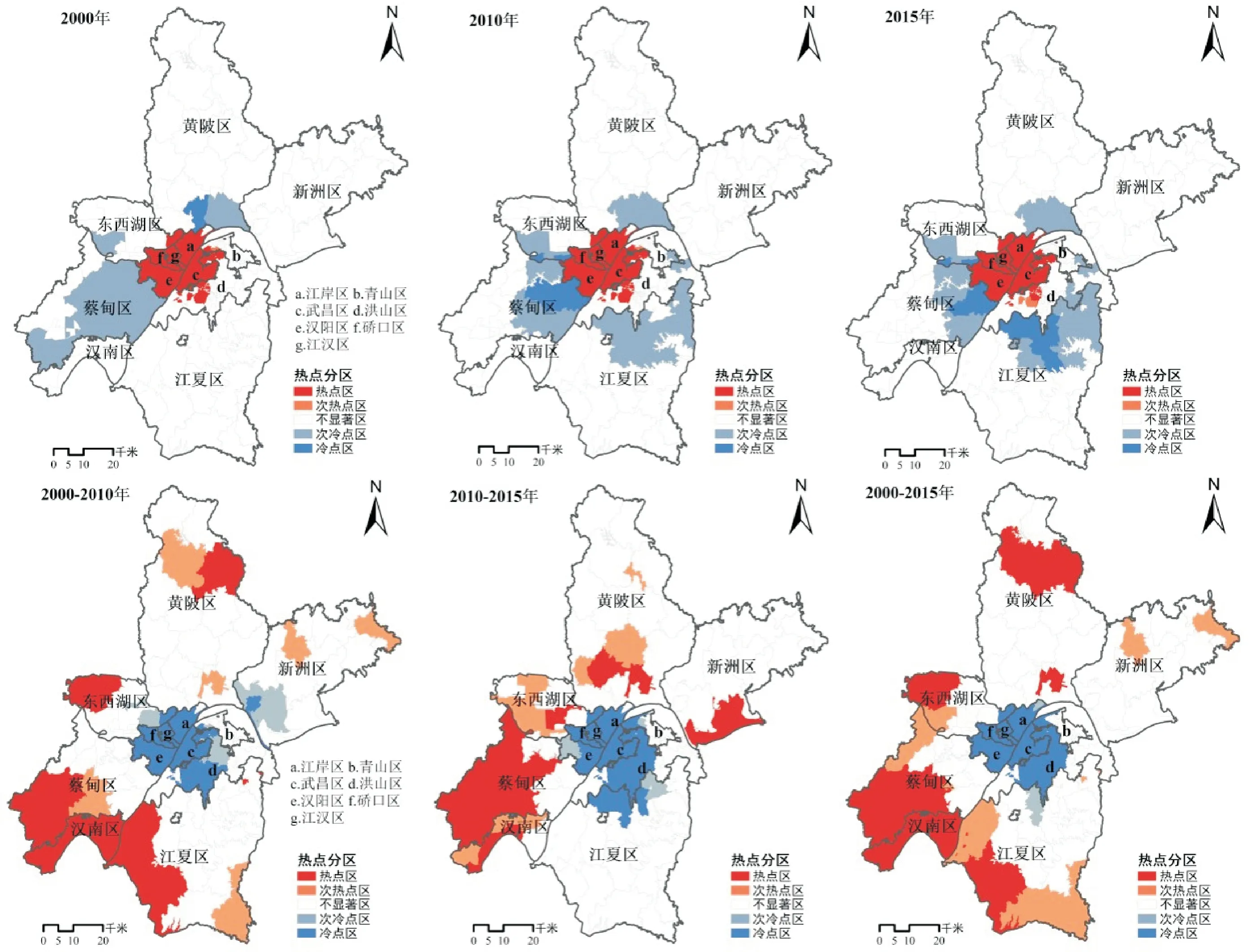

(1)人口变化特征。武汉市2000-2015年人口分布空间集聚较显著,中心城区始终是热点区,具有典型的中心-边缘分布特征(图1)。就单一时点而言,2000年武汉市低值聚类主要分布长江沿线以西,以次冷点区为主,黄陂区的滠口街道是唯一的冷点区。2010年和2015年东部的江夏区增加了大量的低值区,呈现以中心城区高值聚类向近郊区低值聚类变化的圈层式分布特征,且冷点区有所增加,2010年增加的冷点区主要分布在蔡甸区东北部和东西湖区的慈惠街道,2015年江夏区西北的几个经开区也成为冷点区。从年均变化率来看,与单一时点的分布相反,中心城区成为冷点区,远郊区高值聚类占主导,呈现远郊区边界三面环绕中心城区的分布格局。

图1 武汉市人口及人口年均变化率冷热点分区

从人口结构内部分异的视角能更清楚把握武汉市街道人口变化的原因。从图2可以看出,研究期间武汉市人口密度整体波动不大,这与其“中心城区高密度集中连片,新城区低密度广域连绵”的空间分布格局一致,使得中心城区人口变化呈现低值集聚;而老龄化率平均值则显著提高,从2000年的0.03到2015年的0.11,空间分布呈现沿汉江由中心城区向外扩展的趋势,远郊区高老龄化率组团分布在长江沿线以西,且研究期间远郊区高老龄化率街区显著增加,从而形成远郊区人口变化高值聚类的空间格局。武汉市老龄化趋势十分严峻,且老年人口郊区化的现象日益明显,如何有效应对城镇化带来的快速老龄化是武汉市未来发展亟需解决的一大难题。

图2 武汉市2000-2015年人口与建设用地结构散点

(2)建设用地变化特征。建设用地和人口的空间集聚在中心城区表现出较好的一致性(图3)。相较于人口的空间分布,建设用地的空间集聚效应总体呈现向周边扩展的趋势,低值聚类显著增加且表现出随时间推移式的空间扩张。三个时间段的建设用地年均变化率波动较大,除江夏区北部和蔡甸区东北部保持高值聚类,其他区域处于高低聚类波动变化中。就建设用地内部结构而言(图2),研究期间武汉市土地开发强度显著提高,而土地城镇化率先升后降,这一变化在中心城区尤其明显,其变化率由2000-2010年的热点区转变为2010-2015年的冷点区。其原因在于,自2002年“武汉城市圈”及随后“中部崛起”战略实施以来,武汉城镇化处于高速发展时期,中心城区建设用地高强度开发且渐趋饱和。2013年开始追求“两型社会”发展目标,通过城中村拆迁改造和农村建设用地整治盘活城乡建设用地存量以追求高质量城镇化,有效控制城市无序扩展和土地城镇化率“虚高”的现象。以城镇发展为导向的高强度国土开发不利于社会经济可持续发展,建设用地节约集约利用以及拓展建设用地的立体化开发,是实现国土空间合理开发利用的重要途径。

图3 武汉市建设用地及其年均变化率冷热点分区

2.武汉市人口与建设用地耦合特征

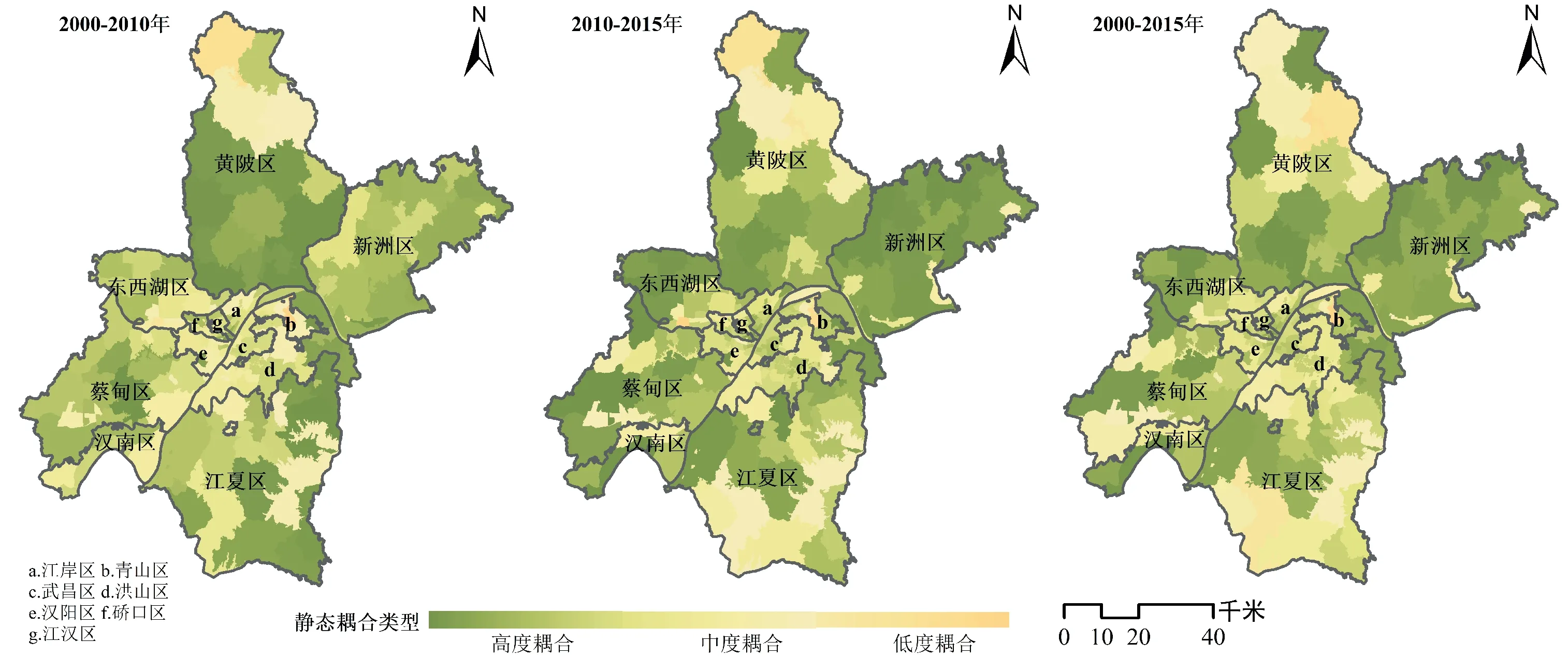

(1)静态耦合。2000-2015年武汉市人口与建设用地的耦合度总体略呈上升趋势,三期平均耦合度分别为0.4118、0.4182和0.4162,中心城区和远郊区平均耦合度均处于高度耦合水平,最低值均出现在武钢厂区,不足0.1。从耦合类型来看,变化主要在高度耦合与中度耦合之间,高度耦合始终占主导,2010年最多,共136个,占比74%;低度耦合最少,数量稳定地保持在4~5个。作为重工业基地的武钢厂区占地面积大,开发强度一直较高且变化不大,稳定在0.5左右,接近最高值,但是其环境污染难以吸引较多人口,是唯一稳定处于低度耦合水平的街道。

从空间格局来看,整体上呈现中心城区高度耦合、近中心城区中度耦合和远郊区高度耦合的夹心式分布格局(图4)。中心城区人口密度大、土地开发强度和土地城镇化率均高,人地高度耦合;相反,远郊区高度耦合的街道则具有人口密度与土地开发强度“双低”特征,同样使二者达到较高水平的耦合。远郊区的木兰乡、木兰山风景区、蔡店乡和安山镇,人文与自然资源丰富,同时也是重要的生态保护区,一定程度上对建设开发起到限制作用,开发强度指数低于0.01,使得人地关系处于低度耦合水平,这种由内在资源优势形成的低耦合人地关系具有可持续性。

图4 2000-2015年武汉市人口与建设用地静态耦合类型

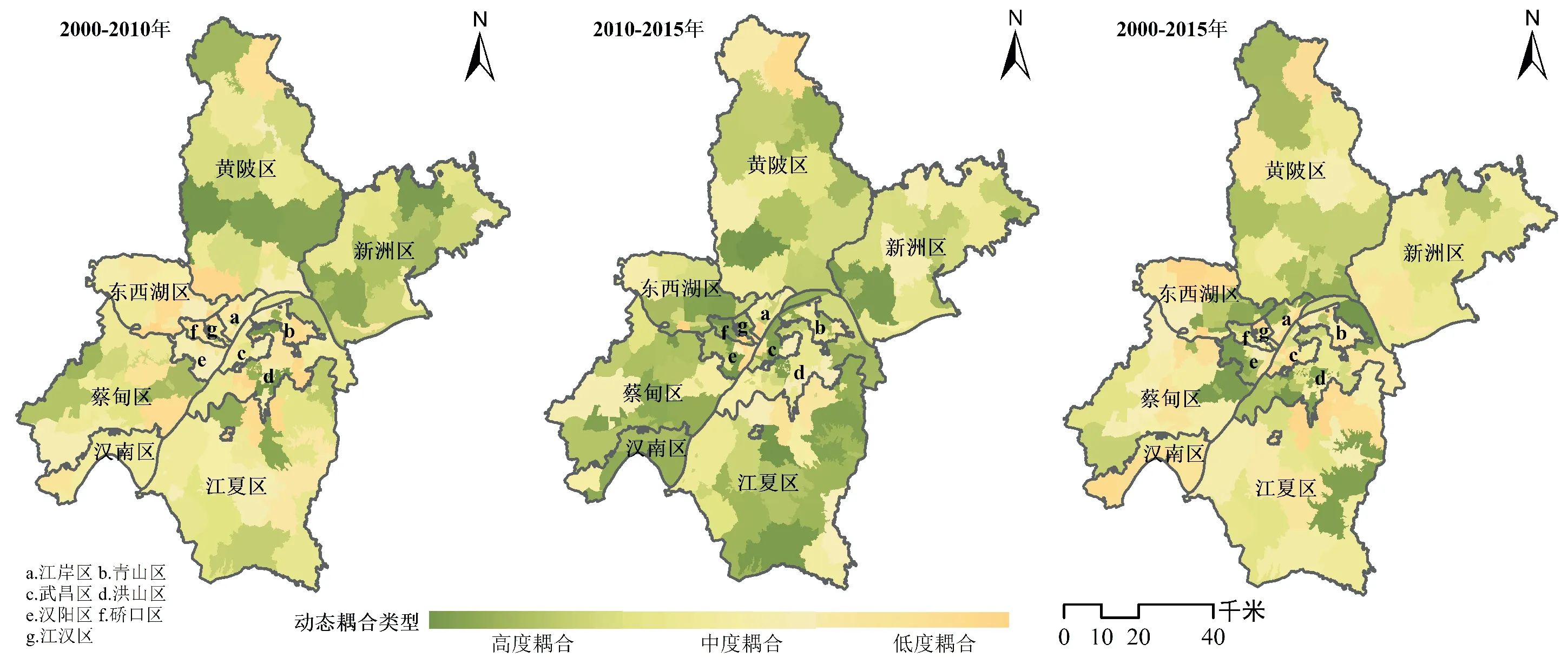

(2)动态耦合。动态耦合度总体低于静态耦合度,平均耦合度均处于中度耦合水平(图5),远郊区各时段平均动态耦合度高于中心城区,说明中心城区人地关系动态变化失衡较远郊区更为显著。2010-2015年间以高度耦合为主,占比超过50%,其余两个时间段中度耦合类型居多,占比均在43%左右,相比于静态耦合,其低度耦合数量显著增加。中心城区静态耦合水平总体偏高,但是动态耦合却并没有继续保持高水平,高度耦合类型在2010-2015年期间显著增加并占主导,另两个时间段均以低度耦合为主,这也与前面人地变化特征相呼应。2000-2015年,中心城区保持高人口密度,整体变化不大,但是2000-2010年在国家区域发展战略及积极的土地管理政策引导下,中心城区建设用地规模得到迅速扩张,人地变化不同步导致失衡;2010-2015年,城镇村改造和建设用地整治一定程度上稳定了土地城镇化率,期间人地关系趋向缓和。与此相反,远郊区一些乡镇在静态耦合中属于低度耦合类型除台商工业园仍处于低度耦合外,其余耦合度水平均在中度及以上,对于发展旅游的这些乡镇而言,协调人地关系变化是维持发展活力的重要保证。

图5 2000-2015年武汉市人口与建设用地动态耦合类型

3.武汉市人口与建设用地耦合组合类型识别

静态耦合仅仅表示某一时点人地耦合的格局与状态,动态耦合则表示二者相互关系的过程和趋势。静态耦合与动态耦合相结合既能折射现状人地关系水平又可预判未来趋势,为合理控制城市人口、调整用地结构、优化城市空间布局等指引方向。本文综合各街道的静态耦合和动态耦合,对全市185个街道进行组合,得到8种人地关系类型(图6),静态高度耦合与其他动态耦合类型组合得到的三种模式均比其他五种模式数量多,且静态高度耦合与动态中度耦合的组合类型成为武汉市人地关系的主要模式。

图6 武汉市人口与建设用地关系耦合组合类型

(1)从静态低度耦合与其他动态耦合类型组合来看,共两种模式:即静态低度耦合-动态中度耦合、静态低度耦合-动态高度耦合。这两种模式表示当前人地耦合水平低,但未来趋向于中、高度耦合,人地关系逐渐趋向协调。青山区的武钢厂区、洪山区的天兴乡、江夏区的安山镇、黄陂区的木兰乡和木兰山风景区这五个街道属于这两种模式。武钢厂区应在维持目前人地关系的基础上,通过增加人力资本和提高社会福利来吸引更多人就业以适度分散中心城区的人口压力;其余四个街道应保持对旅游资源的保护,促进人地可持续发展。

(2)按照静态中度耦合与其他动态耦合类型组合则有三种模式:静态中度耦合-动态低度耦合、静态中度耦合-动态中度耦合、静态中度耦合-动态高度耦合。静态中度耦合-动态低度耦合这种模式中心城区有4个,新城区5个,以工业园和经开区为主,主要分布在长江以东,江夏区的佛祖岭办事处、庙山办事处和藏龙岛办事处这三个位于经开区的街道都属于此模式。中心城区的四个街道均出现人口变化率快于建设用地变化率,而新城区的三个经开区因经济发展对土地开发的需求较大,使得建设用地变化率远远高于人口变化率,导致人地关系失调。对于这一类人地关系,应适度控制建设开发强度,同时加大人才吸引力度,大力发展高新技术产业,促进产业结构升级。静态中度耦合-动态中度耦合和静态中度耦合-动态高度耦合两种模式的特点是人地耦合关系长期处于中度水平或趋向于更高水平。集中分布在洪山区、蔡甸区、黄陂区和江夏区,人增地减、人地同增是未来这一模式街道的主要发展趋势,在今后的发展过程中需保持既有的方向和速度稳定发展。

(3)静态高度耦合与其他动态耦合类型组合也有三种模式:静态高度耦合-动态低度耦合、静态高度耦合-动态中度耦合、静态高度耦合-动态高度耦合。这三种模式表明当前人地关系高度协调,但是人地关系将会趋向恶化或者至多保持不变。其中静态高度耦合-动态低度耦合是人地矛盾冲突最明显的区域,呈现以中心城区为极核,呈中心对称分布在城市东西两侧,共有51个街道属于此模式,71%位于中心城区。静态高度耦合-动态中度耦合模式的数量占比最高,达到30%,在中心城区和新城区数量相当。这两种模式中大部分街道人口变化率快于建设用地变化率,不管是人增地减还是人地同增,普遍存在老龄化率显著提高的现象,51个街道平均老龄化率指数由2000年的0.0389变为2015年的0.1203,相比总人口及人口密度增减波动变化现象,过去15年老龄化率的持续提高对人口结构指数的影响最为显著,由此可见,这部分街道老龄化对当地的人地耦合关系产生了较大影响。虽然人增地减的模式比较集约,但是老龄化率提高带来的人口增加可能会降低社会发展活力。政府应在合理控制主城区人口数量的基础上,落实老年人口基础配套设施,同时推进新城区空心村整治和农村新型社区建设。

静态高度耦合-动态高度耦合是较为理想的人地耦合模式。中心城区有12个街道属于此模式,主要位于长江以东的武昌、洪山和青山区,新城区的13个街道则主要分布在黄陂区。该模式现状人地耦合水平高,且未来有持续保持这种高耦合水平的趋势。但不容忽视的是,这种类型的大部分街道都趋于人地同增,且主要与人口和建设用地结构内部老龄化率以及土地开发强度的提高有关。事实上,在经过城市建设用地迅速扩张后,产业集群持续结构升级,区域建设用地得到集约利用[29],人地关系将逐渐趋于和谐发展的稳定状态。因此,该模式区应促进建设用地外延式扩张向内涵式发展转变,同时因地制宜推进城乡建设用地整治和产业结构升级,以保持人地协调发展状态。

三、结论与讨论

1.结 论

本文以武汉市185个街道为研究对象,以基于结构特征的人口与建设用地耦合关系为切入点,分别从人地时空变化特征、人地动静态耦合特征和人地关系模式三方面揭示了2000-2015年武汉市的人地发展关系,得出以下结论:

(1)研究期间,武汉市中心城区人口与建设用地基本表现趋同态势,二者的变化则存在时空分异。人地综合指数在中心城区均为热点区,人口年均变化率呈现相反特征,建设用地年均变化率则从热点区转为冷点区。从人口结构看,人口密度呈现的“中心-边缘”模式和人口老龄化率的轴线扩张式分布格局,直接影响人口指数的空间集聚效应,快速老龄化及中心城区过高的人口密度是城镇化进程的必然,也是武汉市进入高质量城镇化亟待解决的难题;从建设用地结构看,土地开发强度稳步提高和土地城镇化率的波动上升,对应着建设用地年均变化率在空间上的集聚变化,但过高的土地开发强度不利于社会可持续发展,政府应予以控制。

(2)武汉市人地耦合关系处于不断变化中,整体上人地静态耦合态势呈现上升的趋势,且动态耦合度显著低于静态耦合度。静态耦合类型以高度耦合为主,从空间格局来看,整体上高度耦合和中度耦合呈现由中心城区向周围呈圈层式交替分布的变化,中心城区人地高度耦合是因为人口密度大和土地开发强度大、土地城镇化率高,而新城区反之;动态耦合主导类型随时间变化也在高度耦合和中度耦合间波动,部分静态耦合度较高的街道并没有出现预期的高水平动态耦合,动静态耦合空间类型匹配上出现错位。

(3)武汉市街道尺度人地耦合模式共8种,以静态高度耦合-动态中度耦合为主,占比30%,静态高度耦合-动态高度耦合这种模式是最佳人地耦合模式,但是这种类型街道人地变化并不是最合理的;同理,静态中度耦合-动态中度耦合和静态中度耦合-动态高度耦合属于人地关系渐趋改善的两种类型,人地变化主要以人增地减和人口增长率快于建设用地增长率的人地同增为主,这种人地关系可持续相对更好。此外,人口结构中的老龄人口增加带来的人口变化率的提高直接影响到人地协调关系,如何处理快速老龄化下的人地关系失衡问题,成为武汉市能否实现高质量城镇化发展的关键。

2.讨 论

(1)系统研究人口与建设用地的时空耦合关系,是优化资源配置实现城市健康发展的重要基础,同时能为以人地挂钩为依据的国土空间规划提供借鉴。本文结合静态耦合和动态耦合模型,分析了武汉市人口与建设用地耦合关系,为武汉市城镇化过程中人地可持续发展提供了实证依据。相比现有研究单从某一时点或某一时段变化剖析人地耦合关系,本研究基于结构视角剖析人地耦合的现状格局和未来趋势,能更全面系统地把握区域人地耦合协调发展规律,从而为突破“虚高城镇化”困境和实现城乡融合的高质量发展提供合理参考。

(2)武汉市土地开发强度和土地城镇化率反映了城镇建设用地的过速增长和农村建设用地的刚性增长,这背后与其绩效考核体制及城市规划密切相关。城镇建设用地快速增长的内在动力是目前普遍存在的行政晋升与绩效挂钩体制,而城乡规划的科学性不足及建设用地增减挂钩政策助推了城镇快速扩张;农村规划管理和监督机制的不完善,使得建设用地整治缺乏有效的空间引导,空心村及人口老龄化是其人地关系矛盾的重要表现形式。

(3)人口与建设用地是两个相互影响的复杂系统,囿于资料和数据等的限制,基于更加精细的指标(如容积率、青年人口比重等)数据对城乡维度的人地分异及各类建设用地与人口关系的探讨未能展开;此外,本文采用的耦合模型只能从数值分布的规律上看出二者在规模上的趋同性,而无法把握其内部的真正交互作用关系。地理学的人、地、时、空关系蕴含了事物发展的本质规律,不同时空维度的人地关系具有不同的耦合阶段和发展规律,这种人地耦合关系具有尺度性、阶段性和动态性,需要开展多尺度、多维度和长时间序列的观测研究,在深入理解区域人地关系本质的同时科学指导地方规划实践。