美国人为源VOCs管控经验及其对我国的启示

曹 娟,毋振海,鲍捷萌,储王辉,毕 方,纪元元,高 健,柴发合,

李 红1*

1. 中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012

2. 湖北省生态环境科学研究院,湖北 武汉 430070

大气挥发性有机物(VOCs)是PM2.5中二次有机组分和臭氧(O3)生成的主要前体物之一,此外,大气VOCs还会影响气候、能见度和臭氧层等[1];其中,有毒有害大气VOCs会影响人体健康[2],部分有毒有害VOCs甚至具有“三致”性. 因此,大气VOCs的污染防治已受到高度重视[3-4].

近年来我国PM2.5与O3复合污染问题突出,这与大气VOCs密切相关[5]. 我国自2012年开始将VOCs治理提上议程[6]. 2021年3月,第十三届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称“‘十四五’规划”)[7]提出,我国“十四五”期间要推进PM2.5和O3协同控制,地级及以上城市PM2.5浓度要下降10%,要有效遏制O3浓度增长趋势,基本消除重污染天气,要加快VOCs排放综合整治,NOx和VOCs排放总量需要分别下降10%以上. 生态环境部在2021年2月的例行新闻发布会上表示,VOCs将取代SO2成为我国“十四五”期间空气质量改善目标约束性指标中的总量指标[8]. 由此说明,大气VOCs管控对我国“十四五”期间推进PM2.5和O3协同控制、持续改善空气质量非常关键.

美国是世界上最早立法管控VOCs的国家[9],其对天然源、人为源及室内VOCs排放源均有管控. 自1970年开始,美国国家环保署(US EPA)正式管控人为源VOCs,经过不懈探索,对VOCs的认识逐步加深,管控VOCs的目的也逐步增多,形成了较为完整的VOCs管控体系,VOCs年排放量和O3、PM2.5的年均浓度大幅下降. 由于起步较晚,我国尚未形成完善的VOCs管控体系,仍存在基础支撑薄弱、创新发展不足和公众参与较少等问题. 因此,学习借鉴美国人为源VOCs管控经验将有利于推进我国大气VOCs管控. 该研究通过总结美国人为源VOCs管控历程、取得的成效与经验,梳理我国已有的大气VOCs管控工作及所存在的不足,最后结合美国的经验提出适用于我国大气VOCs管控的对策建议,以期为“十四五”期间我国大气VOCs管控提供参考与借鉴.

1 美国人为源VOCs管控历程

大气VOCs来源广泛且复杂[10-12],既有一次来源,也有光化学反应生成的二次来源. 一次来源又可分为天然源和人为源. 天然源主要包括植物源、土壤微生物、火山喷发、森林大火等;人为源主要来自人类生产、生活,美国将其分为固定源和移动源,其中固定源包括燃料燃烧行业源(细分为电气燃料燃烧、工业燃料燃烧、其他燃料燃烧)、化学制品制造行业源、金属加工行业源、石油及相关产品行业源、其他工业源、溶剂使用行业源、储存与运输行业源、废物处理与回收行业源及其他源(如餐饮业),移动源包括公路机动车源、非公路移动源和跨界大尺度移动源.

美国管控人为源VOCs至今已有70多年,根据管控工作逐步推进和对VOCs认识的不断更新,将其管控历程分为4个阶段(见表1):萌芽阶段(1970年以前)、探索阶段(1970-1977年)、发展阶段(1977-1997年)、成熟阶段(1997年至今).

表 1 美国人为源VOCs管控历程(1947年至今)Table 1 The processes of anthropogenic VOCs management and control in the USA since 1947

1.1 萌芽阶段(1970年以前)

20世纪40年代至60年代,伴随着人们对大气光化学污染现象的逐步认识,美国开始了对VOCs地区层面的管控. 20世纪40年代,美国加州洛杉矶市发生了光化学烟雾污染,严重影响了人们的身体健康. 为应对该问题,1947年美国加州洛杉矶市率先成立了空气污染控制区并开始研究光化学烟雾污染.20世纪50年代初,Haggen Smit初步确定了空气中的刺激性物质为O3,并认为O3是由汽车尾气排放的NOx和VOCs发生化学反应所产生,此后美国开始关注VOCs[13]. 美国政府在1955年颁布了《空气污染控制法》(APCA),1962年进一步制定了汽车尾气治理条例,1965年颁布《清洁空气法案》(CAA)和《机动车污染控制法》,1966年美国加州洛杉矶市颁布了著名的“66 规定”(Rule 66)以限制有机溶剂的排放,得到了美国政府的赞许,美国对VOCs的关注度进一步提升. 在此期间,美国加州各区也陆续成立了空气资源委员会(CARB)〔现为加州环保局(CalEPA)的一个部门〕、南海岸空气质量管理局(SCAQMD)、圣华金谷空气质量管理局(SJVAQMD)和湾区空气质量管理局(BAAQMD)等如今在空气质量管理上依然处于领跑地位的机构以管控环境空气质量[14-15],为美国下一步管控VOCs创造了良好条件.

1.2 探索阶段(1970-1977年)

1970-1977年为美国在国家层面正式管控VOCs的阶段. 由于认识不足,在这一阶段VOCs被统称为碳氢化合物,其管控目的为控制光化学污染. 1970年美国政府加严CAA并成立US EPA[16],随即US EPA发布光化学污染管控标准-《光化学氧化剂空气质量标准》(AQCD),以及其前体物管控技术文件-《碳氢化合物和有机溶剂控制技术》(AP-68),正式从国家层面管控VOCs. 这一阶段US EPA开展的光化学污染防治工作是控制机动车尾气排放,鼓励使用光化学氧化活性较低的物质,推荐使用AP-68技术.US EPA在1971年提出VOCs大气光化学反应活性(简称“反应性”)替代的议案,即通过有机物之间的替代来降低光化学氧化性,但这一议案与当时的科学研究结果相悖,最终只是呼吁,未被落实[17];1975年制定了《国家环境空气质量标准》(NAAQS)并纳入光化学氧化剂的标准,并定义其为常规污染物(CAP),这即是O3环境空气质量标准的前身.

1.3 发展阶段(1977-1997年)

1977-1997年,美国加深了对VOCs的认识,并给出了明确的VOCs定义[17],发现VOCs本身具有不同的反应性,部分VOCs为有毒有害污染物(HAPs);还确定O3是光化学烟雾的主要组成,证实了NOx和VOCs是O3生成的主要前体物. 该阶段的VOCs管控包含了控制O3污染和管控HAPs的双重目的. 1977年US EPA发布的《VOCs控制推荐政策》提出,根据VOCs与羟基自由基的反应速率(KOH),将VOCs分为反应性VOCs和低反应性VOCs,并管控反应性VOCs,豁免低反应性VOCs[18],自此VOCs管控步入发展阶段. 为控制O3污染和减少VOCs排放,美国政府在1990年再次修改CAA,要求US EPA督促各州正式公布HAPs的主要排放源[19],并要求各州主要排放源按照最大可达控制技术(MACT)的最大限度来减少HAPs[20];发布9份以上文件来管控排放VOCs的固定源[21-22]和移动源;将大量的高排放源产业转移至发展中国家;此外,发布O3标准替代光化学氧化剂标准. 这期间,在美国政府允许下,加州成为唯一能独立管控环境空气的地区,其在1987年颁布了本地的清洁空气法案(比CAA严格),并于1991年成立了CalEPA[14].

1.4 成熟阶段(1997年至今)

1997年至今,美国对VOCs的认识和管控更为全面,VOCs的反应性研究和豁免政策也继续实施;此时美国环境空气中O3浓度较1970年已大幅下降,但NAAQS标准不断加严,O3污染防治仍在继续;美国在上一阶段(1988年)立项研究VOCs与颗粒物的相关性,1997年修订NAAQS时首次设立PM2.5环境质量标准,其防治也成为VOCs管控的重要一环,同年美国与加拿大签订《关于开展O3及PM跨界污染的合作协定》,要求进一步削减VOCs排放量,自此开始多方位管控VOCs. 另外,1999年美国将HAPs中的除草剂、杀虫剂及杀菌剂类VOCs均归为农药类,进一步细化管控HAPs. 该阶段VOCs管控任务较多,1997年起,US EPA通过发布多项排放源标准[23-24]管控固定源、移动源;减少机动车燃料中的苯、甲醛、1,3-丁二烯等21种VOCs含量,重新定义汽油和传统汽油的默认基准值;发布多个行业的源头材料替代明细;发布工艺改进技术指南[25];发布多个行业的末端VOCs处理标准和指南等措施落实VOCs管控. 美国在该阶段从政策管控、工艺源头替代、工艺改进和尾气末端治理等多方面开展VOCs管控,同时视O3及颗粒物的达标情况及时调整以上涉及的政策、标准、技术.

2 美国人为源VOCs管控成效

自1970年正式从全国层面管控人为源VOCs以来,美国不断更新和加严法案、标准,推进VOCs反应性和毒性研究,发布并实施各项技术指南和行动计划以防治O3污染和颗粒物污染,取得了较好成效,不仅降低了VOCs年排放量以及VOCs、HAPs、O3、PM2.5浓度,还产生了良好的环境经济效益和卫生效益[26]. 该文主要概括美国VOCs减排量与环境浓度降低的成效以及HAPs、O3、PM2.5污染防控方面的成效.

2.1 VOCs排放量变化

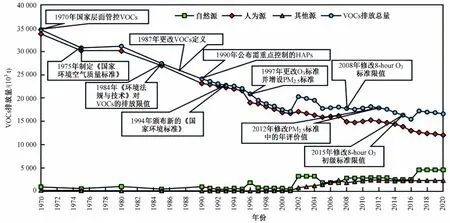

US EPA公开的VOCs排放数据(见图1)显示,1970-2001年美国VOCs排放总量以及自然源、人为源和其他源的排放量均呈逐年波动下降趋势,2002-2020年VOCs排放总量呈先升高后下降的趋势,自然源及其他源的排放量呈逐年波动增加趋势,人为源排放量持续呈波动下降趋势. 1970-2001年,美国人为源VOCs排放量占VOCs总排放量的91.0%以上,2002-2016年占83.5%以上,2017-2020年占72.4%以上,人为源排放占比的逐渐降低证实了不断增加的管控力度及其管控成效. 美国2020年人为源VOCs排放量较1970年减少了64.3%,约2.2×107t.以1970年为基准年,1970-2001年,美国人为源VOCs的减排量对VOCs总减排量的贡献率为91.5%~98.8%(1980年为103.0%、1990年为100.6%、1996年为106.9%除外),2002-2016年为108.1%~115.9%,2017-2020年为120.3%~120.9%. 综上,美国VOCs管控中人为源VOCs管控的贡献大、成效高.

图 1 美国1970—2020年大气VOCs排放量的变化趋势Fig.1 The emission variation of atmospheric VOCs in the USA from 1970 to 2020

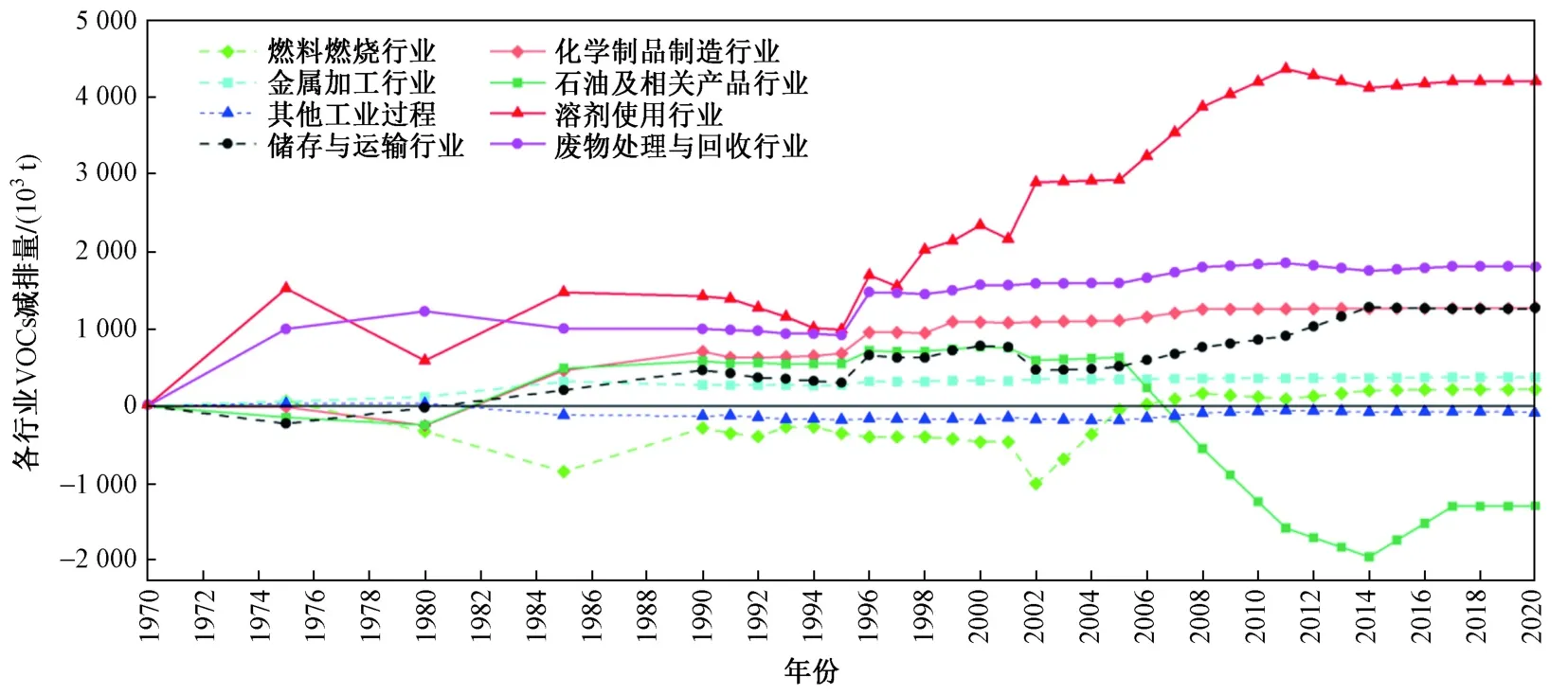

US EPA公开数据显示,1970-2020年美国人为源VOCs管控中人为源的累积减排量为5.4×109t,其中固定源的贡献率为36.7%,移动源的贡献率为69.3%,其他源(如跨界大尺度移动源、跨界传输等[27-28])的贡献率为-6%. 美国政府曾颁布多项政策、标准和技术指南进行公路机动车、溶剂使用和石油相关产品等多个行业管控,其中溶剂使用行业、公路机动车管控成效最好(见图2、3).

溶剂使用行业对固定源减排量的贡献最大,为48.0%;废物处理与回收、化学制品制造、储存与运输和金属加工行业对固定源减排量的贡献率分别为26.0%、16.9%、11.9%和5.5%;而其他工业过程、燃料燃烧和石油及相关产品行业多年减排量加权后对固定源减排量的贡献呈现负值(见图2).

美国1970-2020年管控移动源VOCs排放过程中非公路移动源的VOCs减排量大都为负(2015-2020年除外),其对移动源VOCs总减排量的贡献率为-7.0%;公路机动车源的VOCs减排量呈逐年增长趋势,1985-1990年VOCs减排量较大,2020年其累积减排量共减少了3.8×108t,占移动源VOCs总减排量的107.0%(见图3).

图 2 美国1970—2020年固定源VOCs年减排量的变化趋势Fig.2 The annual emission reductions of stationary VOCs in the USA from 1970 to 2020

图 3 美国1970—2020年移动源VOCs年减排量的变化趋势Fig.3 The annual emission reductions of mobile sources in the USA from 1970 to 2020

2.2 污染物浓度变化

美国NAAQS中O3的标准限值自1979年发布至今已修订多次,现使用2015年修订版本(浓度低于0.07×10-6属于达标);对于PM2.5,使用的是2012年修订版本(浓度低于12 μg/m3属于达标).

美国大气环境中VOCs在1997年以前呈大幅波动下降趋势(见图4),1997年之后波动较小. 2020年VOCs浓度较1980年降低了约89.4%. 1990年美国政府颁布CAA修正案并正式统一公布需要重点控制的189种(后为187种)HAPs[29]后,HAPs浓度在1990年达到峰值,随后呈波动下降趋势,1990-2020年降低了85.2% (因1990年前后HAPs物种数相差较大,故从1990年开始计算). 2015年O3浓度达到标准,2020年O3浓度为0.068×10-6,较1980年降低了33.3%. 2000-2020年PM2.5浓度整体呈波动下降趋势,2006-2020年稳定达标,到2020年为8.0 μg/m3,较2000年降低了约40.6%.

图 4 美国1980—2020年VOCs、HAPs、O3、PM2.5浓度的变化趋势Fig.4 The trend of VOCs, HAPs, O3 and PM2.5 concentrations in the USA from 1980 to 2020

2000年之前,VOCs、HAPs浓度的变化趋势与O3浓度相似,出现同步变化,2000年后变化趋势呈现差异,另外,三者的浓度变化均出现2000年以前下降快、2000年之后下降变慢的情况;2000-2005年PM2.5浓度变化与HAPs相似,2005年后二者变化呈现差异. 综上,VOCs、HAPs的减排对O3、PM2.5浓度的降低起到较大作用. 在不懈努力下,美国政府正式管控人为源VOCs 50多年后,环境空气质量得到明显改善.

3 美国人为源VOCs管控经验及问题分析

3.1 完善的管控体系

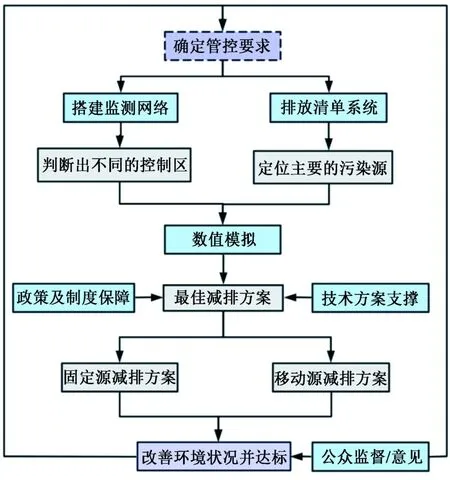

美国1970年正式设立US EPA以保护自然环境及人体健康,其管控发展至今已形成了较为完善的管控体系,可概括为以下步骤(见图5):①确定管控要求;②在各区域搭建精细的监测网络以分析其区域污染状况;③搭建标准化排放清单系统以定位污染源;④运用数值模拟(包括风险暴露评估、可执行性评估、成本效益评估、可达性评估等)以确定最佳减排方案;⑤发布政策、法规、制度及技术方案以促进及支撑减排方案落实;⑥听取公众意见及接受公众监督以落实环境空气防治目的. 其中VOCs管控根据其管控目的(如管控HAPs、缓解O3及PM2.5污染)设定了不同的管控要求,进行多层次的管控. 另外,美国加州在VOCs管控中承担了重要的试点工作,其CARB、SCAQMD、SJVAQMD和BAAQMD等机构在改善本地环境空气污染方面开展了大量科学研究,并提出了创新性管控政策、制度及技术方案,加速了本地VOCs管控进度,减缓了O3及PM2.5污染[15]. 美国加州的管控工作取得成效后也激发了美国其他地区改善环境空气污染的行动力.

图 5 美国人为源VOCs的管控体系Fig.5 The system of anthropogenic VOCs management and control in the USA

3.2 科学的分层管理

美国政府制定的法规确保人为源VOCs管控得到高度重视和高效执行,监督并赋权US EPA,让其制定标准的具体限值,同时逐级下派任务. 美国人为源VOCs管理结构可概括为固定源(见图6)和移动源(见图7)两种. 原法定各级单位每5年根据实际执行情况调整各法案、标准(管控限制、污染物)以及实施计划和调整管理规范,但实际上美国每次调整时间约为10年. 调整时需公示、收集整理意见、开庭审理及判决等步骤完成后才能修改[16,30-31],其中开庭审理内容包括综合审查计划、综合科学评估、风险暴露评估及政策评估.

图 6 美国固定源VOCs管理结构Fig.6 Stationary sources management structure in the USA

图 7 美国移动源VOCs管理结构Fig.7 Mobile sources management structure in the USA

美国固定源VOCs管控大部分为“自上而下”逐级管控(见图6),而《国家环境空气达标实施计划》(SIP)的制定是“自下而上”的过程,即各州根据自身情况制定SIP并按期提交给上级,上级单位评定SIP是否合理,合理即执行,不合理则需重新修改提交审核直至合格[32]. 各州制定SIP时,首先根据历史数据将州内区域划分为达标区和未达标区,而州际间共同区域由相关几个州成立的联合委员会管理,各区域再根据分区情况制定不同计划开展管控工作. 另外,各州采用的许可证制度也存在不同[33]. 需要注意的是,加州的SIP不需要US EPA审核,其各区固定源SIP由各区的空气管理机构(如SCAQMD、SJVAQMD及BAAQMD)制定,并递交于CARB,CARB审核通过后即可实施.

美国逐级划分移动源VOCs管控任务(见图7),通过管控源头和末端以减少VOCs排放. 源头控制主要通过机动车燃油标准控制机动车燃料、汽车油耗能源效率,末端控制主要通过生产者责任要求、用户用车责任及各州制定的管控措施控制机动车污染.

3.3 多方位的基础支撑

各项标准、政策、制度、技术方案、减排实施方案的制定及数值模拟,均与基础数据及科学研究密切相关[16].

a) 精确有效的观测支撑. 美国1970年组建并运行空气质量监测网络,监测物质包括PM10、PM2.5、O3、NO、NO2、Pb,发展到2013年共有4 000多个基础网络监测站点,另设有光化学的监测站点78个,PM2.5监测站点1 500多个,HAPs监测站点27个[34]. 为保证监测数据的质量,US EPA发布了数据质量管理计划,并制定了标准的流程来检验、核对数据质量[35-36].精细化的监测网络、完整且高质量的数据是提出问题并制定科学有效目标的基础,也是进行减排方案模拟的基础.

b) 清晰准确的排放清单. 美国形成了污染物排放源谱库及模型系统(SPECIATE、BEIs),一方面要求基层的环保局提供HAPs物质排放数据,另一方面收集企业的统计资料、台账等基本信息[37]. 数据需按照标准流程进行审核. 系统、精确的排放信息及技术对找出污染源并开展下一步管控工作具有指示性作用.

c) 深入科学的研究支撑. 美国SCAQMD专门成立了工作组研究VOCs反应性,提出优先控制活性高的物种;公共卫生部开展了机动车尾气的健康效应研究[38],提出需要控制HAPs;US EPA成立了环境与健康风险评估机构,进行长时期、大跨度、广空间的公共健康研究,建立了空气质量模型(CMAQ)、环境效益评价模型(BenMAP)等;为保障移动源管控成效和环境标准制度的有效实施,US EPA下设评估与标准处、合规保障处、测试与先进技术处、交通与气候处等部门开展专项研究. 大量的科学研究及数值模拟计算是管控目标及环境标准、减排方案制定的关键.

3.4 强有力的执法力度

美国政府与地方政府属于“合作制”关系,在开展VOCs管控时,大量措施仅为推荐执行而非强制执行. 为激励各州开展并落实管控措施,美国政府制定多项制度以推动VOCs减排方案的落实.

a) 政府态度. 美国政府在人为源VOCs管控中起到了关键作用,它先与各方利益团体反复磋商来立法明确环境污染问题;并在法案和各项标准施行时监督检查[39];为保证治理顺利及措施落地,牵头组建管理制度及相关规范.

b) 制度建设. 美国从1995年发布并执行VOCs排污收费规定[40],以VOCs排放量为依据,分等级收费,制定“泡泡”排污交易政策[29],即在VOCs排放总限额不变的前提下,各区域自主地交易排放限额;减免/增加环境税收来促使各行业、企业、消费者落实环境改善计划;奖励提供创新性方案的人员[41]等手段促进人为源VOCs管控.

3.5 积极的公众参与

a) 信息公开. US EPA公布了所有的观测数据及排放数据,包括各监测物质的小时值、日值、年度值;按照时间顺序公布了所有的法律法规及相关文件;公布了各州的环境保护咨询处联系方式及污染物处理机构的联系方式;公布了公众投诉电话,且会及时更新所有信息.

b) 全面培训. 美国各州会根据制定的SIP安排专业培训员为当地想要新设/重建厂房、需处理污染物、投诉环境问题的人进行培训或解答,极大程度地促进了公众参与.

c) 非政府组织. 美国有很多教会、工会、公益组织参与到环境保护中,通过资助、投诉、游行等方式监督环境管理,积极地反映出公众的环境保护意见[42].

3.6 美国人为源VOCs管控存在的问题分析

虽然美国取得了明显的人为源VOCs管控成效,但是也存在一定的问题,简要说明如下.

a) 早在1971年,US EPA便提出了VOCs“反应性”替代的设想,但是受当时科学认识水平所限,该设想未马上实现. 美国直到1977年才开始实施VOCs替代[17],在一定程度上可能延缓了美国人为源VOCs的管控进度.

b) US EPA汇编了有助于地方减排人为源VOCs和国家SIP实施VOCs污染源管控的、包含了系列措施的文件,并不断更新,但是并没有明确措施实施机制,即没有说明每条措施属于强制执行或自愿执行[43]. 这一情况可能会在一定程度上降低美国人为源VOCs的管控力度.

c) 20世纪七八十年代美国将制造业大规模外迁,当时很大程度地缓解了美国人为源VOCs减排压力.近年美国启动《先进制造业国家战略计划》,不少企业选择回流美国[44],未来可能会存在人为源VOCs排放量增加的可能性.

4 我国人为源VOCs管控进展

2010年国务院办公厅转发原环境保护部等九部门联合发布的《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见》,我国首次从国家层面提出VOCs治理. 2011年原环境保护部发布了《国家环境保护“十二五”规划》,提出需加强大气VOCs和有毒废气控制,再次突出了VOCs治理的必要性. 2012年国务院批复了《国家“十二五”重点区域大气污染防治规划》,正式将VOCs列为控制指标,标志着我国开始正式管控VOCs. 我国大气VOCs管控至今,可大致分为3个阶段:萌芽阶段(2010年以前)、探索阶段(2010-2020年)、发展阶段(2020年之后).

4.1 萌芽阶段(2010年以前)

2010年以前我国大气管控的重点是SO2、NOx和PM10,对VOCs关注较少. 这期间原环境保护部发布了HJ/T 400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定办法》等标准办法,发布了汽油车的国Ⅰ~国Ⅳ排放标准,以及柴油车的国Ⅰ~国Ⅲ标准[45]. 系列政策的发布为正式探索大气VOCs管控做了充分准备. 同期,地方政府为针对性解决当地污染问题也出台了系列VOCs管控政策文件[46],特别是中国香港、上海市、广东省和北京市(见表2)[47]. 期间我国不少研究团队开始组建VOCs排放清单系统,如天然源排放清单、珠江三角洲排放清单,于2010年开始组建多尺度大气污染物和温室气体排放清单系统(MEIC).

4.2 探索阶段(2010-2020年)

2010年我国首次从国家层面提出VOCs治理,2012年原国家环境保护部发布的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》提出,到2015年重点行业VOCs排放量需削减10%~18%,自此我国正式开始管控VOCs. 我国在重点区域开展VOCs组分观测,编制排放因子数据集,开展OVOCs排放源测试工作,在部分地区开展立体监测试验(见表3). 在以上工作的积累下,我国已基本获得重点区域较完整的VOCs数据和VOCs源成分谱. 2013年以来我国发布了汽油车的国V~国Ⅵ排放标准以及柴油车的国Ⅳ~国Ⅵ标准,达到了欧美国家相关标准水平[45]. 此外,2015年全国人民代表大会常务委员会修订了《中华人民共和国大气污染防治法》,首次从国家法律层面将VOCs列为重点控制对象,确定了违法责任. 2018年取消征收VOCs排污费及环境保护税. 2019年生态环境部、国家发展和改革委员会等11个部门联合印发《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》,要求从柴油车、柴油机、运输和油品等四方面加强清洁管控.

表 3 中国大气VOCs管控探索阶段相关文件及措施Table 3 The documents and measures to control VOCs at the exploration stage in China

4.3 发展阶段(2020年之后)

2020年6月24日生态环境部印发的《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》提出,通过源头替代、标准落实和运销监管等措施全面降低VOCs排放量,我国VOCs管控迈向新的阶段. 到目前为止,在为期1年多的时间内我国发布了多个行动计划、指导意见、多项标准等指导并促进VOCs管控(见表4).

表 4 中国大气VOCs管控发展阶段相关文件及措施Table 4 The documents and measures to control VOCs at the developing stage in China

为实现VOCs治理攻坚计划,2020年6月生态环境部发布了17部指导手册、2个行动方案,并联合国家市场监督管理总局发布7项标准修改单来支撑VOCs管控(见表4),在国家生态环境科技成果转化综合服务平台上线了“VOCs污染防治”专栏[48]以推荐VOCs源头防控、过程管理和末端治理的适用技术与方案,并继续在重点区域开展“夏病冬治”行动,持续推进秋冬季VOCs治理,同时继续落实2019年印发的《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》. 这一阶段我国多个省份推出VOCs原辅材料源头替代、VOCs走航监测、VOCs违法排放监督检查、机动车错峰出行和夜间加油等方案推动VOCs攻坚行动. 在系列举措下,2020年全国和重点区域O3浓度自2015年来首次实现下降,O3超标天数同比明显下降.

生态环境部深入贯彻落实“十四五”规划并结合实际工作情况,提出将公开深入打好污染防治攻坚战信息,其中在空气质量提升行动方面,将公布《空气质量全面改善行动计划(2021-2025年)》[49];积极推进PM2.5与O3污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作[50-51];2021年8月发布了《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》,该文件的发布明确了我国将开展秋冬季VOCs管控工作,是VOCs治理思路的显著转变. 2021年10月,中共中央、国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》[52]要求,加大工业污染协同治理力度,提出重点行业VOCs综合治理对策;11月印发的《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》[53]指出,着力打好O3污染防治攻坚战,要大力推进VOCs和NOx协同减排,以石化等行业领域为重点,推进VOCs综合治理,完善VOCs产品标准体系,建立低VOCs含量产品标识制度,完善VOCs监测技术和排放量计算方法,在相关条件成熟后,适时将VOCs纳入环境保护税征收范围.

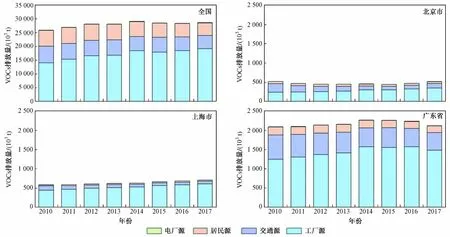

4.4 我国VOCs管控存在的不足

我国从2010年提出VOCs管控以来,管控成效较低. 根据MEIC清单V1.3版本数据[54]得到2010-2017年全国水平(不含港澳台地区数据,全文同)、北京市、上海市、广东省的VOCs年度排放量变化情况(见图8). 2010-2017年,我国电厂源、居民源、交通源和工厂源VOCs年排放量在全国和广东省均呈波动下降的趋势,在北京市呈先下降后增长的趋势,在上海市呈逐年增加趋势,其中VOCs排放总量表现为广东省>上海市>北京市. 2017年全国尺度上VOCs排放总量为2.8×107t,与美国1980年人为源VOCs排放量(2.9×107t)水平相当. 全国水平、北京市、上海市和广东省的VOCs排放量均呈现出工厂源>交通源>居民源>电厂源的特征. 从全国尺度来看,交通源和居民源VOCs排放量呈波动下降趋势,其中交通源的降幅较大,工厂源和电厂源VOCs排放量呈波动增长趋势,其中工厂源的增幅较大;北京市、上海市和广东省VOCs排放总量变化及各源排放的变化趋势均不一致.

图 8 中国2010−2017年NMVOC年排放量变化Fig.8 The emission variation of NMVOC in China from 2010 to 2017

我国VOCs管控时间较短,在管控框架、基础支撑、制度保障等方面都有很大的上升空间[55-57]. 例如,我国VOCs的管控对象不统一,目前发布的文件和标准中VOCs定义各不相同,VOCs控制物种中没有优先控制HAPs,尚未确定需重点管控的行业[58-59];我国VOCs排放清单和组分观测网建立仍不完备,如仅在重点区域建立了排放清单且存在清单数据不确定性大、数据间缺乏相互核对的现象[60],其他地区尚未建立排放清单,仍存在VOCs监测技术不规范的情况,且组分观测网覆盖度小、精确度低;我国的管理制度保障尚显不足,如2018年取消征收VOCs排污费及环境保护税[40],VOCs污染控制技术支撑不够[61-63],我国的公众参与度较低.

5 美国人为源VOCs管控对我国的启示

总结美国人为源VOCs管控历程和经验发现,美国通过逐步完善VOCs管控思路和推进VOCs管控措施,逐渐认清了VOCs与O3、PM2.5污染间的联系,最终形成了相互支撑、环环相扣的VOCs管控体系.我国人为源VOCs涉及排放源多、排放体量大,各地区污染源结构错综复杂,地区间污染相互影响,故我国在开展人为源VOCs管控工作时,需在总结美国人为源VOCs管控经验的基础上,结合我国环境空气现状及“十四五”期间的环境空气改善目标,针对我国大气VOCs管控的进展和存在的不足,得出我国“十四五”期间人为源VOCs的管控启示.

5.1 优化管控体系

我国目前VOCs管控体系尚未完善,构建完善科学的管控体系有利于提高管控效率. VOCs的管控应包括四步,即确定管控对象、确定管控标准、确定最佳减排方案和落实最佳方案(见图9). 管控对象应从管控VOCs的目的(其对O3、PM2.5、臭氧层等环境的影响,以及对人体健康的影响决策[58])、重点管控的VOCs物种及污染源等方面确定. 管控标准的设定应分阶段、分区域细化. 管控方案的制定应考虑执行时的成本效益、技术支撑能力及落实的可行性. 减排方案的落实需要创新性技术支撑、激励性制度保障、主动的公众参与. “十四五”期间人为源VOCs的管控的首要目的应为遏制我国大气复合污染的恶化趋势,应着重管控高活性VOCs物种,豁免低活性VOCs物种,管控排放量大且逐步增加的工业源(特别是高活性VOCs物种丰富的有机溶剂源)和管控效率高的交通源,管控方案落实时应鼓励优秀的省份率先开展试点工作.

图 9 中国人为源VOCs的管控体系建议方案Fig.9 Proposed on the system of anthropogenic VOCs management and control in the China

5.2 提升基础能力

多方位的基础支撑是美国成功实现人为源VOCs管控的基础,而我国相应的基础支撑相对薄弱. 因此,建议加快地方排放清单建设,形成高精度、高质量的排放清单数据体系;提升VOCs在线观测能力,定期更新并规范化我国VOCs监测技术和监测流程;拓宽VOCs组分观测网的覆盖度和精度[64-65];形成可与美国媲美的标准化的数据复核流程[66],如“地方上报-系统审核-人工审核-公布数据-公开数据的质量质控文件”;搭建VOCs组分数据、排放清单共享平台;升级数值模拟系统中的成本效益分析、可执行性分析及技术可行性分析等板块以提升科学决策系统.

5.3 完善制度保障

采取财政鼓励制度,对提出创新性想法和方案的人员给予奖励资金,以财政促进创新性发展;参考美国做法完善我国“许可证”“排放税”“排污收费”和“排污交易”制度[67],调动市场积极性和自主性;同时总结并借鉴我国大气污染防治中酸雨[68-69]和《打赢蓝天保卫战三年行动计划》的成功经验,完善的、科学的管理制度也能促进我国VOCs管控策略的落实速度与程度.

5.4 促进创新发展

美国人为源VOCs管控历程证明,只有科技创新才能根本解决环境污染问题,如只有超低排放及零排放技术方案的支撑,才能从根本上减少VOCs排放,但我国目前相关创新性发展不足,VOCs技术方案支撑不够. 因此,建议组建具有综合创新能力的研究团队以集中攻克我国清洁生产过程中的“卡脖子”技术,负责环境管理创新性方案制定、评估工作,更新我国的环境效益评价模型系统. 这一系列举措的落实也可为日后“碳达峰、碳中和”打下基础[53].

5.5 调动公众参与

美国非政府组织的监督和意见反馈,给美国提供了环境管控思路、方向和策略,但我国的公众参与较少. 组织有公众影响力的人物做好正确的示范、引导工作,调动更多人加入环境保护中,能极大地促进监管工作的开展;定期并系统地开展环保知识讲座,促进公众学习和掌握基础环境知识;公开VOCs监管信息及各项标准制订细节;公开各地各污染物处理处置机构的联系方式;认真解答环境保护咨询问题并宣传投诉渠道,该渠道的开设不仅利于环境监管,也利于公众意见反馈,甚至能激发创新性方案的产生.

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)