区域相对贫困视角下农村公共投资的空间福利

罗 翔 金 贵

(1.华中师范大学 公共管理学院, 湖北 武汉 430079; 2.中国地质大学(武汉) 经管学院, 湖北 武汉 430205)

一、前言

通过公共投资促进经济增长和提升社会福利是一个世界性的现象。中国改革开放以来的经济发展不仅战胜了全世界最大规模的农村贫困,同时也实现了最大规模的福利改善(1)参见UNDP, Human Development Report 2005, New York: Oxford University Press, 2005.。然而,需要清醒认识到的是,中国城乡与区域发展之间的差距并非人们想象中的那么乐观。时至今日,中国仍有40%以上的人口生活在农村(2)参见中国统计局:《中国统计年鉴2020》,北京:中国统计出版社,2020年。,而其中绝大部分又生活在中西部“连片特困”地区。这些地区的一个共同特征就是恶劣的空间环境(多为深石山区、高寒区、自然灾害频发区以及老少边穷地区等)。空间环境的恶劣一方面抑制了市场的发育,使得传统经济增长的减贫效应受损,增加了贫困的脆弱性与返贫率(3)参见T. Glauben,et al., “Persistent Poverty in Rural China: Where, Why, and How to Escape?,” World Development, vol.40,no.4,2012,pp.784-795.;另一方面也降低农户抵御风险冲击能力,固化了贫困的代际传递(4)参见刘彦随等:《中国农村贫困化地域分异特征及其精准扶贫策略》,《中国科学院院刊》2016年第3期。。可以预期,通过调整政府公共支出行为来减少区域相对贫困与提升空间福利,将是中国在消除绝对贫困后、进入全面建设社会主义现代化强国征程中所面临最为重要的挑战之一。

一般而言,收入的提升有可能在较短的时间内完成,但是福利的提升却不可能一蹴而就。因此,相较于绝对贫困,相对贫困的缓解则是一个更为漫长的过程。具体到政策的治理上,当前较为一致的判断是要着力实现两个转变(5)参见孙久文、夏添:《中国扶贫战略与2020年后相对贫困线划定——基于理论、政策和数据的分析》,《中国农村经济》2019年第10期;檀学文:《走向共同富裕的解决相对贫困思路研究》,《中国农村经济》2020年第6期。:第一,由集中式的减贫治理向常规式的减贫治理转变;第二,由单纯减少农村贫困向综合提升农村福利转变。从这个意义上来讲,中国的区域相对贫困问题就是空间福利的问题,或者更确切地说,是通过农村公共投资增进空间福利的问题。于是,一个随之而来的问题是,农村公共投资是否具有空间福利效应?仅有的少量文献从溢出效应的角度考察了公共投资对经济增长的影响(6)参见张学良:《中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应》,《中国社会科学》2012年第2期。,这是一个有益的视角,但并没有针对公共投资(特别是农村公共投资)福利的空间作用机制提供相应的实证依据。

正如习近平总书记所指出的,对我国这样一个农业大国、人口大国来说,不管工业化、城镇化发展到哪一步,乡村都不可能消亡。中央也越来越重视农村公共投资在提升地区福利中的作用,在2020年1月的《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》中,政府强调“对标全面建成小康社会加快补上农村基础设施和公共服务短板”,并明确提出加大农村公共基础设施建设力度等8项任务(7)这8项任务具体是:加大农村公共基础设施建设力度、提高农村供水保障水平、扎实搞好农村人居环境整治、提高农村教育质量、加强农村基层医疗卫生服务、加强农村社会保障、改善乡村公共文化服务、治理农村生态环境突出问题。。时隔一年,《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》再次强调“扎实开展重点领域农村基础设施建设”在全国推进乡村振兴中的重要性。显然,在中国政府致力于对抗区域相对贫困以实现城乡协调发展的背景下,研究农村公共投资对福利影响的空间机制具有非常重要的现实意义,它有助于我们更加深入地理解区域相对贫困治理背后空间福利增进的真正动因。然而,当前该领域的实证研究非常欠缺。鉴于此,本文将从区域相对贫困这一角度出发,为农村公共投资影响中国空间福利提供一个直接的经验证据(溢出效应),同时为构建区域协调发展的治理体制提出政策建议。

二、文献综述

在发展中国家,由于农村公共投资不足,贫困地区缺乏有效的道路、灌溉和安全饮用水等公共设施与服务,造成了长期的福利损失(8)参见World Bank, World Development Report:Making Services Work for Poor People,Washington DC:World Bank, 2004,pp.19-31.。与此同时,生活在偏远山区农村的贫困人口也较难从经济增长中获益,因此,通过公共投资去改善空间环境以实现区域福利的提升就被认为是最有效的政策手段(9)参见罗仁福等:《从农村公共基础设施变迁看未来农村公共投资方向》,《中国软科学》2011年第11期。。实践中,联合国“千年发展计划(MDGs)”之后,发展中国家公共投资的规模获得了空前的增强。在非洲,空间基础设施项目的投资额可以占到GDP的6%至12%(10)参见C. Briceo-Garmendia and D. Benitez, “Cape Verde’s Infrastructure: A Continental Perspective,” Policy Research Working Paper, 2011,pp.1-40.。类似的,中国的农村公共投资在改革开放后一直保持着较快的增长速度,特别是2001年中央实施农村税费改革以来,政府在农村基础设施(如道路、电力和通讯等)、教育以及农田灌溉上的投入,其年均增长率均超过了10%。如果细化到村级层面的公共投资,中国每年每村平均投资规模是42万,人均公共投资规模是241元,这一数量甚至接近韩国在快速工业化阶段的农村公共投资力度(11)参见张林秀等:《改革开放以来农村公共投资演进及效果分析》,《农业经济问题》2018年第8期。。

在公共投资的结构上,基础设施与教育对福利的提升尤为重要。在中国,农村基础设施投资被认为是影响地区福利的一个重要因素(12)参见陆铭、陈钊:《中国区域经济发展中的市场整合与工业集聚》,上海:上海三联书店,2006年,第195页。,这是因为,从已有的实证研究来看,基础设施的发展有利于本地经济的增长,也有利于政策干预(13)S. Démurger, “Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China?,” Journal of Comparative Economics,vol.29,no.1,2001,pp.95-117.。具体而言,中国落后地区低水平福利均衡的一个重要原因是地理上的隔绝阻碍了贫困群体的市场参与度,而基础设施(道路、水利、电力等)的修建增加了农村地区的就业机会,特别是增加了贫困农户到非农部门的就业机会,从而有助于整体福利水平的提升(14)参见S. Fan and C. Chan-Kang, “Regional Road Development, Rural and Urban Poverty: Evidence from China,”Transport Policy,vol.15,no.5,2008,pp.305-314.。此外,路途遥远也抑制了技术人员与政府官员到山区农村考察的意愿,而交通基础设施的发展一方面能够促进基层农业技术的推广,另一方面对提高贫困地区在政治上的受关注程度也有所帮助(15)参见罗庆、李小健:《国外农村贫困地理研究进展》,《经济地理》2014年第6期。。

除了基础设施,教育的公共投资对福利的影响同样被认为是非常重要的,这主要表现在人力资本的积累上。中国教育公共投资不足是一个不争的事实,其中农村教育公共投资尤为不足。以幼儿园教育经费支出为例,2017年城市幼儿园生均教育经费支出为8874元,农村幼儿园生均教育经费支出为4333元,城市幼儿园生均教育经费支出是农村的2.05倍(16)参见韩凤芹、曹蕊:《构建儿童早期发展公共服务体系:理论探讨与现实选择》,《财政研究》2020第9期。。教育公共投资不足对中国农村福利的负面影响是非常显著的:一是有损于人力资本的积累;二是固化了贫困的代际传递。对于第一点,来自中国的经验证据与国际实证研究的发现并无本质上的不同(17)参见程名望等:《农村减贫:应该更关注健康还是教育?——基于收入增长和差距缩小双重视角的实证》,《经济研究》2014年第11期。。值得一提的是第二点,在中国农村,福利长期低水平均衡的一个重要原因是恶劣的空间环境限制了劳动力的流动与市场的可达性,从而导致了低收入与贫困在代际之间的传递(18)参见Y. Liu and Y. Xu, “A Geographic Identification of Multidimensional Poverty in Rural China under the Framework of Sustainable Livelihoods Analysis,” Applied Geography,vol.73,2016,pp.62-76.。而教育公共投资的一个重要意义在于,它能够有效地阻断贫困的代际传递,并且这种作用在农村地区更加明显(19)参见潘慧、章元:《中国战胜农村贫困:从理论到实践 》,北京:北京大学出版社,2018年。。最新的证据来自于杨娟、解雨巷等人,基于中国居民收入调查数据(CHIPS)(20)杨娟、周青:《增加公共教育经费有助于改善教育的代际流动性吗》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2013年第2期。与中国综合社会调查(CGSS)(21)解雨巷、解垩:《教育流动、职业流动与阶层代际传递》,《中国人口科学》2019年第2期。数据,这两项研究分别从不同的角度共同证实了教育公共投资有助于改善贫困代际传递的结论。

既有关于公共投资与农村贫困的文献,为理解公共支出政策与福利变化二者之间的关系提供了洞见。然而,需要指出的是,在这些研究中,福利的变动是由经济增长与惠及本地的公共政策所决定的,空间因素被严重忽视了。应该看到,作为公共物品的农村公共投资(基础设施与教育支出)具有非常强的外部性,这一外部性必然使得农村公共投资的福利效应带有“空间”特征(22)比如,较新的实证研究已经开始注意到,农村地区基础设施与教育的发展不仅有助于缩小中国城乡与区域之间的差距,同时还能够通过提高生产率与私人资本的积累以及二者之间的互补性来促进区域发展(参见方迎风等:《公共资本、私人投资与区域性贫困陷阱》,《经济评论》2015年第5期)。。进一步的,在政策治理上,如果农村公共投资对福利的影响存在空间溢出效应,那么,在当前的财政支出结构下(以地方政府为支出主体),落后地区通过公共投资来提升福利的难度往往更大,特别是对于那些地处贫困中心的地区,还要承受由“溢出”所导致的公共投资的效率损失,从而对福利提升的程度就更弱。因此,忽视空间因素仅在总量上增加的农村公共投资可能无助于区域福利的增进。当然,关于农村公共投资对空间福利的影响,还需要更为细致的研究,而这也是本文试图反映的边际学术贡献。

三、计量模型的设定与数据来源

(一) 中国农村公共投资的特征事实

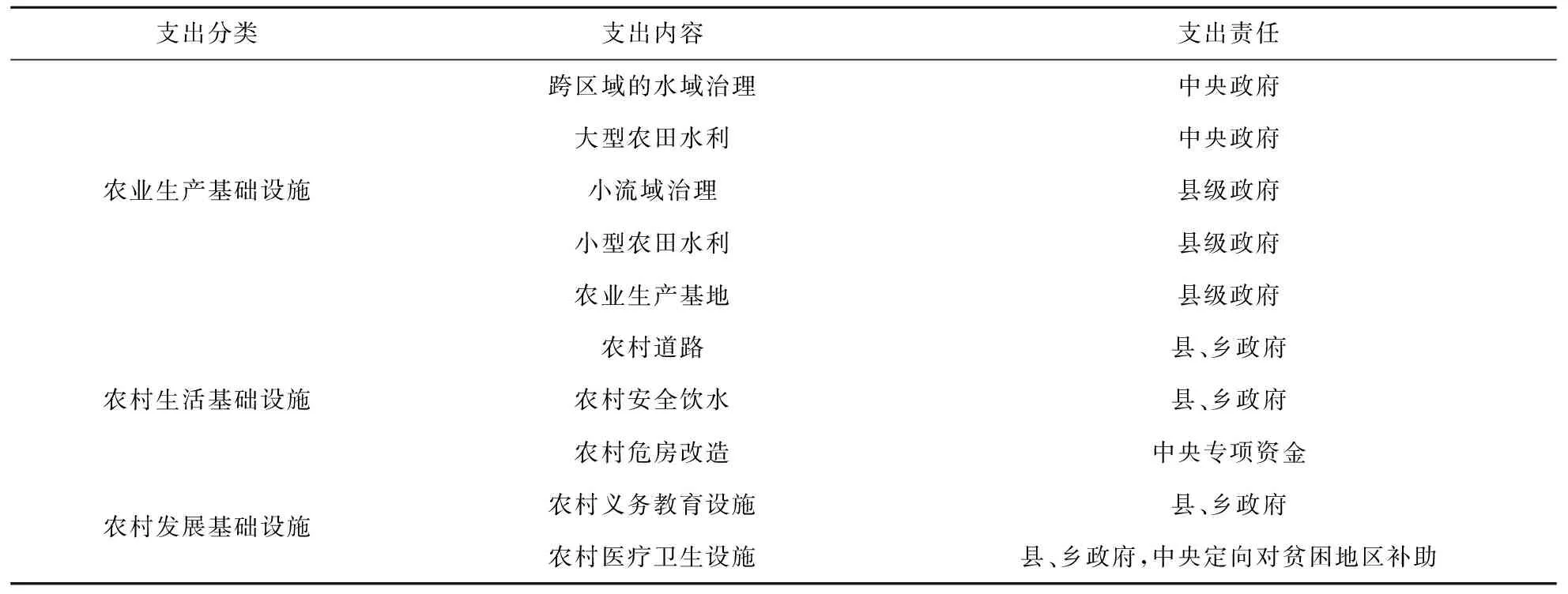

在进行计量模型的设定之前,有必要首先简要回顾与描述中国农村公共投资的特征事实,这有助于我们更好地理解接下来空间计量模型的设定,以及农村公共投资“溢出效应”对区域福利增进的政策背景。事实上,自2000年以来,中国农业政策的核心目的就在于解决农村基础设施与基本公共服务的供给不足,以实现粮食安全与城乡协调发展(23)参见《城乡统筹发展研究》课题组:《中国农村公共财政投入现状与需求》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2015年第5期。。相应的,农村公共支出就分为两类:一类是农村公共基础建设的支出;另一类是农村基本公共服务的支出。表1是农村公共基础建设支出的分摊情况。从表中可以看出,除大型水利、跨区域流域治理等具有较强外部性的农村公共基础设施属中央政府事权外,大部分农村公共基础设施建设均属县乡两级政府事权范围。表2是农村基本公共服务支出的分担情况。同样的,可以看出,除了课本费这一项由中央政府完全承担之外,大部分的农村基本公共服务都是由中央和地方分担,其中地方政府又承担了主要责任。

表1 农村公共基础建设支出的“中央—地方”分摊情况

表2 农村基本公共服务支出的“中央—地方”分摊情况

可以看出,在当前中国农村公共支出结构中,地方财政承担了绝大部分,这不利农村贫困的缓解和地区经济发展,因为经济越不发达的地区农村贫困越严重,而地方政府却要负担更多的农村公共性支出。特别是,如果农村公共支出存在“空间溢出”效应,那么中心贫困地区还要遭受“溢出”所带来的福利损失。在接下来的部分,本文将给出农村公共投资溢出效应的直接证据。

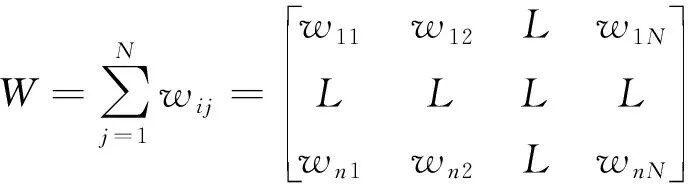

(二) 空间杜宾模型(SDM)的设定

正如本文之前所论述的,以基础设施、教育、科技为主要载体的农村公共投资具有非常强的外部性,它对本地区与其他地区的福利都会施加影响,并且越是“空间邻近”的地区,这种影响就越显著。因此,我们可以通过构建公式(1)的空间杜宾模型(SDM)来验证公共投资对福利的空间溢出效应。

HDIit=β0+β1Rinvestit+ρWRinvestjt+β3Controlsit+αi+αit+εit

(1)

(三) 数据来源

本文使用的是2006-2018年省级层面的面板数据,这是因为“农村基础设施投资”所能获取的最初年份为2006年,而“农村基础设施投资”是被解释变量农村公共投资核心的组成部分,因此我们采用的是从2006年开始的面板数据。数据来源为:(1)被解释变量。出生时的预期寿命(LE)来源于2000年、2010年的人口普查与每5年一次的1%人口抽样调查数据,并采用相近年份的平均预期寿命进行插值;平均受教育年限(MYS)的基础数据来源于《中国统计年鉴》,通过全国和各地小学、初中、高中和中专、大专及以上各种受教育程度人口比重计算得出;预期受教育年限(EYS)与平均教育程度之间具有较高的相关性,假设各地平均教育年限和预期教育年限之间的比例关系与全国一致,则利用全国层面教育数据可以估计出各地的教育数据。(2)解释变量。农村基础设施投资数据来源于《城乡建设统计年鉴》;农村教育投资数据来源于《中国教育经费统计年鉴》;农业科技投资=各地区科技研究活动经费政府资金×政府资金投入到农林牧渔比例,其中,科技活动经费政府资金数据来源于《中国科技统计年鉴》,各地区财政支出来源于《中国统计年鉴》,各地区农林牧渔支出数据来源各省/市统计年鉴;农业人口来源于《中国农村统计年鉴》。(3)控制变量。第三产业占GDP的比重、人口密度、每千人口卫生技术人员、每千人口义务教师、人均公园绿地面积均来源于《中国统计年鉴》。表3是所有变量的统计性描述。

表3 变量的统计性描述(n=403)

四、 估计结果及其解释

(一) 基准回归

表4提供的是本文基准回归的结果。模型1是没有考虑空间因素的FE估计,从回归结果来看,人均农村公共投资对HDI的回归系数显著为正,说明增加本地的农村公共投资能提升当地的福利水平,这不仅与已有文献的结论一致(24)参见杨云帆等:《农村村级公共投资结构与变迁——基于5省101村的长期跟踪调查》,《中国农村经济》2015年第1期。,同时也符合我们对中国区域发展事实的观察。在控制变量中:人口密度对HDI的影响为正,这可以从人口(人力资本)的集聚促进经济增长中得到解释;每千人口卫生技术人员、人均公园绿地对HDI的影响显著为正,意味着提供良好的公共服务对福利水平的增进是非常重要的(25)每千人口义务教师对HDI的影响不显著,这可能与我们使用的是省级层面的数据有关:一方面,中国目前存在着大量的留守儿童与流动儿童,受制于城乡二元体制,留守/流动儿童在城市与农村均无法享受良好的义务教育(参见黎煦、朱志胜、陶政宇等:《回流对贫困地区农村儿童认知能力的影响——基于137所农村寄宿制小学的实证研究》,《中国农村经济》2019年第9期。);另一方面,对于城市儿童而言,基本上都能享受完善的义务教育。因此,如果城乡分割的二元体制不能改变,增加义务教育的供给对HDI提升的作用并不大。。

表4 基准回归结果

由于本文关注的核心机制是农村公共投资的空间溢出效应,接下来我们将对模型2与模型3的结果进行重点讨论。首先,从解释变量人均农村公共投资对被解释变量HDI的影响来看,无论是使用queen矩阵的模型2,还是使用反地理距离矩阵的模型3,其回归系数都显著为正,这意味着农村公共投资对HDI具有正向空间溢出效应。这种空间溢出效应是通过两种机制进行传导的:第一,放大了经济增长的作用。经验研究显示,在农村公共投资长期供给不足的村庄,家庭的初始人力资本较弱,再加上生产、生活方式也更为传统,流动往往会面临较高的调整成本(26)参见N. Vladicescu, V. Cantarji and I. Jigau, The Impact of Migration and Remittances on Communities, Families and Children in Moldova, United Nations Children’s Fund,2008.。必要的农村公共投资(如教育、道路)的好处在于能够提升人力资本与地理可达性,从而降低流动的成本以帮助劳动力流动到市场机制(就业与收入)更好的地区分享经济增长的成果(27)参见S. Fan, et al., “Reforms, Investment and Poverty in Rural China,”Economic Development and Cultural Change,vol.52,no.2,2004,pp.395-421.。显然,增加本地农村公共投资规模对周边地区福利的增进将有所帮助。第二,抵御了外部生产风险的冲击。农业生产的一个典型特征是相邻地区往往会面对同质性的外部风险冲击,如旱灾、虫灾等。以基础设施、农田水利与电力通讯为代表的公共投资不仅能够有效对抗同质性的外部农业风险冲击,同时还有助于生产要素(特别是技术人员)地区间的流动,从而促进农业技术的推广。因此,本地农村公共投资的增加也能够带动邻近地区福利的提升。

其次,模型2与模型3中控制变量的回归结果与模型1基本保持了一致,也即人口集聚与更好的公共服务对福利提升具有正向作用。需要解释的是模型3中第三产业占GDP比重对HDI的影响。因为从回归结果来看,二者之间的估计系数为负,这意味服务业比重的提升反而降低了本地的福利水平,而这也确实与现实情况有所不符。我们认为造成这一结果的原因可能与本文所使用的空间权重矩阵有关。由于模型3使用的是反距离空间权重矩阵,地理因素对地区发展的作用被进一步强化了。正如新经济地理学所强调的,基本的区位因素在解释区域间相对集聚的空间“模式”时起着根本的作用,而收益递增则辅助性地决定了空间差异的程度(28)参见Donald R. Davis and David E. Weinstein,“Bones Bombs and Break Points:The Geography of Economic Activity,” American Economic Review,vol.92,no.5,2002,pp.1269-1280.。具体到中国,经济集聚所导致的收益递增主要体现在东部沿海发达省份,尽管中国经济中服务业占GDP的比重在上升,但是少数发达地区却拥有更快的上升速度,再加上这些地区在企业数量、人力资本、市场规模与交通条件上都占据优势,从而对周边地区造成“虹吸”(siphon)效应。因此,从这个角度来看,一旦考虑到地区之间的经济互动与收益递增,在省级层面上,本地服务业比重的提高对HDI的影响就有可能是负向的。

(二)稳健性检验

表5报告的是农村公共支出空间溢出稳健性检验结果。模型4与模型5分别是反距离平方空间权重矩阵与引力模型构造权重矩阵的估计结果,从解释变量人均农村公共投资与人均公共投资空间滞后项的系数看,其方向与显著性与表2中相关模型保持一致。同时Hausman检验的P统计量也在1%的置信水平下拒绝了FE估计与RE估计无系统差别的原假设,这说明本文关于农村公共投资对HDI具有空间溢出效应的结论是可靠、稳健的。

五、结论与讨论

(一)主要结论与政策建议

从促进区域协调发展的角度来看,通过调整政府支出行为来减少区域相对贫困与提升空间福利,将是未来中国区域可持续发展政策所面临的最为重要的挑战之一。本文基于2006-2018年的省级面板数据,使用空间杜宾模型(SDM)后发现:农村公共投资对HDI的影响具有正向的空间溢出效应;反距离平方矩

表5 稳健性检验结果

阵与引力模型矩阵作为替代空间权重矩阵的稳健性检验支持农村公共投资对HDI具有空间溢出效应的结论。本文的研究结论说明,单纯从经济增长的角度来解释公共投资的福利效应是不够全面的。不可否认,改革开放以来中国大规模的公共投资得益于经济的快速增长,这在极大程度上改善了社会福利,包括地区繁荣、收入增加等。在这一层面上,经济增长与福利增进是相联系的。但是还应该看到,在经济快速增长的同时,中国城乡与区域之间的差距并没有因此而缩小,区域性的贫困也没有得到本质性的缓解。特别是在当前经济分权的治理模式下,由于公共投资与本地经济增长有关,不同地区的公共物品与公共服务差距巨大,再加上本文所证明的溢出效应,于是,越是贫困地区,地方政府越是缺乏动机去改善公共福利,这就从空间福利的角度解释了为什么只顾及经济增长的公共投资在减少区域贫困上通常是难以奏效的(31)参见S. Rozelle, L.X. Zhang and J.K. Huang, “China’s War on Poverty,” Working Paper, No.60, Center for Economic Research on Economic Development and Policy Reform, Stanford Institute for Economic Policy Research, Stanford University, 2000.。更为重要的是,忽略空间福利的公共政策可能会有损区域的可持续发展。事实上,一旦地方政府为了增长而竞争,除非将公共福利(比如环境保护、社会保障等)作为晋升的考核目标,否则公共投资势必会优先投入到生产性项目中,而这些项目恰恰又偏离了地方的比较优势,长期就会导致地区间的市场分割与福利损失(32)参见陈钊、陆铭:《在集聚中走向平衡——中国城乡与区域经济协调发展的实证研究》,北京:北京大学出版社,2009年,第125页。,我们观察到的经济增长与福利增进的空间非同步性由此也可以得到解释。

基于上述发现与认识,本文的政策建议是改善当前农村公共支出的结构与方向。具体而言,政府可以在以下两个方面有所作为。第一,调整中央农村公共投资的结构与方向。正如本文一再表明的,现阶段中国农村公共投资的结构中,地方财政承担了绝大部分,这不利农村相对贫困的缓解和地区经济发展,因为经济越不发达的地区,农村贫困越严重,而地方政府却要负担更多的农村公共支出。因此,在支出结构上,要提高中央农村公共投资的比例,这不仅有利于弥补“辐射力”强、地处中心的贫困地区由于“溢出”而造成的福利损失,同时还能够改善地方政府实行反周期(anti-cyclical)政策的处境,在长期对空间福利的增进也有所帮助。在支出方向上,中央财政转移支付要更多地投入到改善农村生产环境以及基础设施建设等“投入大、周期长”的项目上,以减轻地方政府在发展农村文教医疗以及社会保障事业上的财政压力。

第二,规范地方政府的公共投资行为。在现实中,中国的空间福利长期难以得到实质性的提升,其制度性的根源在于地方政府有相当强的能力进行经济投资,而这种行为在“政治锦标”(political tournaments)的体制下又被极大地鼓励了。因此,未来应该进一步规范地方政府的公共投资的行为,有意识地将地方财政逐步转为公共财政。这样做的好处在于:一方面,可以避免地方政府发展背离其比较优势的产业,以及由此导致的地区间的福利损失;另一方面,地方政府在教育、医疗上的投入能够放大农村公共投资的溢出效应,这不仅有利于人力资本的积累,也有利于落后地区分享经济增长的成果,从而在整体上提升中国的区域福利。

(二)进一步讨论

中国改革开放四十多年的城乡发展印证了公共投资在提升区域福利(尤其是农村福利)中的作用。对此,一种较为直观的理解是,农村福利的变化与公共投资的规模有关。的确,道路、教育以及灌溉等服务是被一定规模的公共投资所保证的。但是还应该看到,公共投资规模的增加与农村福利的增进在空间上却并非一致。比如最近的一项研究显示,中国农村公共支出是顺周期的(pro-cyclical),并且这种顺周期的特征在欠发达地区表现得更为显著(33)参见X. Luo, X. H. Lu, Z. Zhang, Y. Pan, “Regional Differences and Rural Public Expenditure Cyclicality: Evidence from Transitory and Persistent Shocks in China,” The Annals of Regional Science,vol.65,2020,pp.281-318.。这也意味着在当前的财政支出结构下(以地方政府为支出主体),落后地区通过公共投资来提升福利的难度往往更大,特别是对于那些地处行政边界的贫困地区,其农村公共投资的外部性在很大程度上无法有效地内部化,从而对福利提升的程度就更弱(34)在2012 年国务院扶贫办发布的名单中,592个国家扶贫开发工作重点县有超过一半位于省份交界处,而边界县的贫困发生率要远高于非边界县。此外,11个集中连片特殊困难地区中,有10个为多省交界地区。。因此,忽视空间因素仅在总量上增加农村公共投资,可能无助于地区福利的提升。另一种直观解释则强调了制度性的负面影响,认为分权体制下的经济竞争加剧了地方保护主义,从而导致了空间福利的损失,比如市场分割下的经济增长、基础设施区域间互联的不通不足等(35)参见H. Cai, Y. Chen and Q. Gong, “Polluting Thy Neighbor: Unintended Consequences of China’s Pollution Reduction Mandates,”Journal of Environmental Economics and Management,vol.76,2016,pp.86-104;T. Tombe and X. Zhu,“Trade, Migration and Productivity: A Quantitative Analysis of China,” American Economic Review, vol.109,no.5,2019,pp.1843-1872.。然而,保护主义并非都是负面的,在现实中,地方政府往往会对一些新兴的或者成长中的产业进行保护,这些产业在发展的初期可能需要政府进行大量的公共投资,那么在理论上就不能排除当前的保护主义在未来提升空间福利的可能(36)Bai 等对地方保护主义在中国区域分工中的作用进行了研究,利用29个省份和32个工业部门的面板数据对相关假说进行检验后发现,地方保护主义确实存在。同时他们也认为,尽管有证据说明地方保护主义的危害,但是中国区域专业化的趋势在经历了短暂的逆转后在长期仍然得到了长足的发展。因此在本文看来,地方保护主义并非是导致空间福利损失的深层次原因。参见C. E. Bai, Y. J. Du, Z. G. Tao, S. Y. Tong, “Local Protectionism and Regional Specialization: Evidence from China’s Industries,” Journal of International Economics, vol.63,no.2,2004,pp.397-417.。进一步地,如果地方政府公共投资的意图是为了保护偏离其比较优势的产业,其代价在市场化的区域分工中将越来越大(37)参见陈钊、陆铭:《在集聚中走向平衡——中国城乡与区域经济协调发展的实证研究》,北京;北京大学出版社,2009年,第125页。。最终,地方保护主义就不会成为一种持久的现象,从而也不会造成长期的空间福利损失。

显然,上述两种关于公共投资与空间福利之间关系的解释是不彻底的。在本文看来,农村公共投资的溢出效应是影响空间福利变化的一个重要原因。在中国,农村公共投资对区域与城乡发展具有空间溢出效应,这是被已有文献所证明的(38)参见张学良:《中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应》,《中国社会科学》2012年第2期。,但是这些研究没有进一步说明农村公共投资是如何影响空间福利的。本文的研究显示,农村公共投资对福利的影响具有正向的空间溢出效应,这为公共政策的区域治理提供了直接的经验证据。此外,本文的实证研究还表明,农村公共投资可能还存在负向的“虹吸效应”。理论上,农村公共投资会提高当地的可达性与吸引力,如果公共投资所在地本身又具有较好的发展基础,则会加快生产要素向该地区的流动而对相邻地区造成“虹吸”,以至于一个地区公共投资的增加会有损于其他地区的福利。当然,关于农村公共投资对福利的影响是否存在“虹吸效应”,本文并没有给出直接的证据,而这也是未来值得研究的一个重要方向。

与此同时,在政策评估上,本文试图反映的一个重要信息是,如果不考虑溢出效应,则有可能高估农村公共投资对空间福利提升的作用,其政策治理的“错觉”就是继续保持中央财政支出相对弱化的局面。这也就解释了为什么贫困地区通常缺乏动机(也无法)通过农村公共投资去提升空间福利。进一步地,农村公共投资对福利的影响能够在多大程度上内部化(internalization)也决定了空间福利的提升程度。一般而言,当经济活动存在正外部性,地方政府会策略性地减少辖区边界上的公共投资,产生区域发展中的边界效应(39)参见唐为:《分权、外部性与边界效应》,《经济研究》2019年第3期。。而一旦位于行政边界的又是传统意义上的“连片特困地区”,那么农村公共投资的福利效应则更难以内部化(相较于辖区内部),从而造成了地区间的福利损失。关于农村公共投资是是否存在福利的边界效应,同样是一个极具价值的研究方向(40)比如,最新的实证研究显示,中国省份边界县的经济产出显著低于其他县,即存在区域经济发展的边界效应(border effect),并且这种边界效应只存在于地方政府主导的公共投资中。相应地,该研究认为,在边界效应下加强中央政府的公共投资,同时建立地区间的共享机制对区域的协调发展至关重要。事实上,此观点与本文所强调的公共投资的空间溢出效应是互为补充的:无论农村公共投资对福利的影响是正向溢出还是负向溢出,中心贫困地区的福利损失都更大,而纠正这种空间福利损失的政策手段就是增加对落后地区中央转移支付的力度。。

本文的不足之处也是明显的。由于我们使用的是省级面板数据,在具体捕捉农村公共投资对HDI的空间溢出效应时,二者之间的回归系数偏小,这既与被解释变量HDI的设定有关(HDI的最大值为1),同时受限于数据的可得性(目前只能获得省级农村公共投资的数据)。因此,在省级层面上,农村公共投资对整体HDI的提升确实是有限的。此外,由于使用的是省级层面的面板数据,我们也没有对不同类型公共投资在空间上发挥作用的机制加以分析。未来如果能够获得尺度更小的数据(比如县级数据),农村公共投资对空间福利的影响机制就能更加准确地被反映出来。当然,希望本研究能够让学界与政府意识到农村公共投资对提升空间福利的重要性,启发更多的后续研究。