抗肿瘤PD-1和PD-L1治疗现状与免疫相关不良反应的机制探索

杨蕾伊,林桑,谢其冰,尹耕

程序性细胞死亡蛋白-1(PD-1)在免疫细胞和肿瘤细胞中表达,并通过与配体结合诱导免疫耐受。PD-1及程序性细胞死亡配体1(PD-L1)抑制剂作为重要的免疫检查点抑制剂,目前已成为多种类型肿瘤的一线治疗方案。尽管抗PD-1/PD-L1单克隆抗体对治疗某些肿瘤显示出良好的效果,但是仍存在很多局限性,尤其是免疫相关不良反应(irAEs)限制了其临床应用。本综述讨论了几种抗PD-1/PD-L1单克隆抗体的作用机制,列举部分临床试验中出现的irAEs,旨在提醒临床抗肿瘤治疗的同时可能出现的重要不良反应。本综述也对今后PD-1/PD-L1抑制剂的研究方向提出了几点建议,以期未来能获得更优的临床干预方案。

1 PD-1和PD-L1的结构

PD-1是CD28/细胞毒性T淋巴细胞相关抗原-4(CTLA-4)家族的Ⅰ型跨膜蛋白,其结构包含细胞外免疫球蛋白样可变区(IgV)、疏水跨膜区和细胞内区[1-2]。细胞内区有两个重要结构:免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM)和免疫受体酪氨酸转换基序(ITSM)[3-4]。PD-1在免疫细胞(T淋巴细胞、B淋巴细胞、单核细胞、巨噬细胞、某些类型的树突状细胞等)和肿瘤细胞中广泛表达,通过与配体结合,抑制抗原刺激的淋巴细胞增殖,下调细胞因子产生,诱导免疫耐受[5-6]。

程序性细胞死亡配体1(Programmed death ligands 1,PDL1)和程序性细胞死亡配体2(Programmed death ligands 2,PD-L2)是PD-1的两个免疫调节配体,PD-L1在淋巴组织、抗原提呈细胞(巨噬细胞、树突状细胞)、非淋巴组织和肿瘤细胞上表达,而PD-L2主要在单核细胞上表达[6-8]。

2 PD-1/PD-L1信号通路的机制

PD-1/PD-L1信号通路主要发挥免疫抑制作用。含Src同源2结构域蛋白酪氨酸磷酸酶(SHP2)是蛋白酪氨酸磷酸酶(PTP)家族的成员,具有促进增殖及抗凋亡的作用,其结构包括一个C端的蛋白磷酸酶催化结构域(C-SH2)和N端的两个SH2结构域(N-SH2)[9]。PD-1与PD-L1结合后促进ITSM结构域中的酪氨酸发生磷酸化并募集SHP2,抑制下游PI3K-AKT等信号通路活化,最终抑制T淋巴细胞激活[10-11]。有研究发现,N-SH2是激活SHP2的关键,且当ITIM和ITSM结构域均与SHP2的结构域之一结合时,SHP2的磷酸酶活性才被完全激活[9]。

肿瘤微环境中,肿瘤免疫逃逸与PD-1/PD-L1和T淋巴细胞的作用相关。PD-L1常在肿瘤细胞上过表达,通过与活化T淋巴细胞上的PD-1受体结合,发挥抑制细胞毒性T淋巴细胞的作用,从而使标记PD-L1的肿瘤细胞免受T淋巴细胞攻击[12]。活化的T淋巴细胞与抗原提呈细胞上表达的B7-1(CD80)蛋白,在与肿瘤细胞表面的PD-L1结合后会抑制效应T淋巴细胞激活[13]。调节性T淋巴细胞(Treg,CD4+Foxp3+)通过维持其表面PD-1的表达发挥免疫抑制作用[1]。有研究称,Treg细胞表面的PD-1受体在CD3和转化生长因子β(TGF-β)存在时会促进原始CD4+T淋巴细胞向Treg细胞再转化;此外,PD-1还可抑制B淋巴细胞介导的T淋巴细胞活化[14]。

3 抗PD-1/PD-L1抗体使用现状

基于PD-1/PD-L1这一信号通路在肿瘤免疫逃逸中发挥的作用,自2006年5月起,已经有10种靶向PD-1/PD-L1的免疫检查点抑制剂用于肿瘤治疗,包括7种PD-1抑制剂(Pembrolizumab、Nivolumab、Cemiplimab、Toripalimab、Sintilimab、Tislelizumab 、Camrelizumab)和 3种 PD-L1抑制剂(Atezolizumab、Avelumab、Durvalumab)。

3.1 抗PD-1单克隆抗体 Pembrolizumab(派姆单抗,MK3475,Keytruda)是Merck公司开发的针对PD-1的高亲和力人源化IgG4-kappa单克隆抗体[15]。Pembrolizumab阻断PD-1与PD-L1的结合,使生理学效应向免疫激活转化,恢复了T淋巴细胞的抗肿瘤效应[15]。按Pembrolizumab每3周200 mg的剂量可获得完全生物利用度,18周可达到稳定状态[16]。Pembrolizumab目前被批准用于黑色素瘤、非小细胞肺癌(NSCLC)、尿路上皮癌、头颈部鳞癌(HNSCC)、高度微卫星不稳定/错配修复缺陷(MSI-H/dMMR)肿瘤、宫颈癌、肝细胞癌等肿瘤的免疫治疗。Pembrolizumab联合铂类化疗被认为是晚期NSCLC最合适的一线免疫检查点抑制剂方案。对于未经治疗的无表皮生长因子受体(EGFR)或间变性淋巴瘤激酶(ALK)突变的转移性非鳞状NSCLC患者和未经治疗的转移性鳞状NSCLC患者,在标准的化疗方案中加用Pembrolizumab相较单独化疗可显著延长总体生存期和无进展生存期[17-18]。此外,还有研究显示Pembrolizumab作为一线单药治疗可提高PD-L1肿瘤比例评分(TPS)≥50%的未治疗过的已转移的NSCLC患者的总生存期和无进展生存期,还可作为一线疗法用于无EGFR或ALK变异和低PD-L1 TPS的局部晚期或转移的NSCLC患者[19]。Ⅲ期随机对照试验显示,Pembrolizumab加铂类药物和5-氟尿嘧啶是复发或已转移HNSCC患者有效的一线治疗方案,Pembrolizumab单药治疗是PD-L1阳性的复发或已转移HNSCC的一线治疗方案[20]。

Nivolumab(纳武单抗,ONO4538,Opdivo)是一种首次基于人源小鼠研究得到的、针对PD-1的全人源化IgG4单克隆抗体[21]。Nivolumab通过阻止PD-1与其配体PD-Ls结合,将补体活性或抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用(ADCC)降至最低[22]。抗CTLA-4的单克隆抗体Ipilimumab用于治疗晚期黑色素瘤,尽管Ⅲ期随机对照试验证实Ipilimumab可延长总体生存期,但随着靶向PD-1药物的出现,其地位有所降低,Pembrolizumab和Nivolumab活性更高而毒性较低,已成为晚期黑色素瘤免疫治疗的首选方法[23-25]。多项随机对照试验表明,Nivolumab联合Ipilimumab方案较单药治疗方案对晚期NSCLC、肾细胞癌、MSI-H/dMMR肿瘤等显示出更高的临床效益[26-29]。

Cemiplimab(西米普利单抗,REGN2810,Libtayo)是使用重组DNA技术开发的针对PD-1的人源化IgG4单克隆抗体。Cemiplimab通过阻断PD-1与PD-L1结合,上调了细胞毒性T淋巴细胞并增强了免疫系统的抗肿瘤活性。Cemiplimab可以用于治疗转移性皮肤鳞状细胞癌或不能接受治愈性手术或放疗的局部晚期转移性皮肤鳞状细胞癌[30-31]。Cemiplimab目前也应用于其余肿瘤治疗的疗效评估,包括转移性胰腺癌、恶性神经胶质瘤、肝细胞癌、多发性骨髓瘤等[32]。

Toripalimab(特瑞普利单抗,JS001)是重组人源化抗PD-1单克隆抗体,其通过结合PD-1来阻止PD-1与其配体相互作用。基于Ⅱ期试验的结果和多项临床研究的安全性数据,Toripalimab成为首个获得美国食品药品监督管理局(FDA)突破性疗法认定的国产抗PD-1单克隆抗体[33],主要适用于既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性的黑色素瘤,和既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发或转移性鼻咽癌。对于以肢端和黏膜亚型为主的晚期黑色素瘤,目前最大的前瞻性抗PD-1临床研究显示,Toripalimab对中国系统治疗无效的转移性黑色素瘤患者具有可控的安全性和持久的临床缓解[34]。同样,Ⅱ期临床试验(POLARIS-02)也显示,Toripalimab对化疗耐药的转移性中国鼻咽癌显示出有前景的临床疗效和可管理的安全性[35]。此外还有研究显示,Toripalimab有望用于治疗胃癌、神经内分泌肿瘤等[36-37]。

Sintilimab(信迪利单抗,IBI308)是人源化IgG4单克隆抗体,能特异性结合T淋巴细胞表面的PD-1受体,从而激活T淋巴细胞的抗肿瘤活性[38]。较其他单抗而言,Sintilimab主要适用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤,2020年3月FDA授予Sintilimab治疗T淋巴细胞淋巴瘤的孤儿药资格[39]。此外有研究发现,Sintilimab对非鳞状NSCLC、结直肠癌、肝细胞癌、其他实体肿瘤/恶性肿瘤等也有一定疗效[40-41]。

Tislelizumab(替雷利珠单抗,BGB-A317)是国产人源化抗PD-1的IgG4单克隆抗体,在临床上作为免疫治疗及抗肿瘤药物。2019年12月,Tislelizumab被批准用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤[42]。Tislelizumab目前已在15项临床试验中被进行疗效评估,肿瘤种类包括NSCLC、肝细胞癌、食管鳞状细胞癌、胃癌和鼻咽癌。

Camrelizumab(卡瑞利珠单抗,SHR-1210)是我国自主研发的人源化抗PD-1单克隆抗体,目前已获批用于治疗复发或难治性霍奇金淋巴瘤、晚期肝细胞癌、联合培美曲塞和卡铂一线治疗晚期或转移性非鳞状NSCLC和单药二线治疗晚期食管鳞癌[43-45]。此外,有研究发现Camrelizumab联合阿帕替尼治疗宫颈癌有一定疗效,其表现出的抗肿瘤活性和可控的毒性显示了该药的独特之处,未来可进行更大规模的随机对照试验进行验证[46]。

3.2 抗PD-L1单克隆抗体 Atezolizumab(阿替利珠单抗,MPDL3280A,Tecentriq)和Avelumab(阿维鲁单抗,MSB0010718C,Bavencio)均是针对PD-L1的全人源化IgG1单克隆抗体[47-48]。Atezolizumab通过结合PD-L1阻断其与PD-1或CD80受体(B7-1)结合,减弱了对细胞毒性T淋巴细胞的抑制,且Atezolizumab的抗肿瘤效应受到肿瘤浸润细胞表面PD-L1表达水平的影响[32,47]。Atezolizumab目前已被批准用于治疗局部晚期或转移性尿路上皮癌、三阴性乳腺癌、晚期小细胞肺癌及转移性NSCLC。Avelumab因为存在Fc结构域,保留了在体外诱导NK介导的ADCC的能力,能够同时拥有免疫检查点抑制作用和ADCC介导的肿瘤细胞杀伤作用[49]。Durvalumab(度伐利尤单抗,MEDI4736,Imfinzi)是一种人源化抗PD-L1的人免疫球蛋白G1 kappa(IgG1κ)单克隆抗体,主要用于不可手术切除的Ⅲ期NSCLC患者放化疗后的巩固治疗和晚期尿路上皮癌的治疗[50-51]。

3.3 小分子、肽和大环化合物 尽管抗PD-1/PD-L1单克隆抗体对治疗肿瘤显示出良好的效果,但仍有费用高、应答率低、不良反应多、给药方式有限等缺陷存在[52]。因此,目前已有研究将目光转到了针对PD-1/PD-L1轴的小分子、肽和大环化合物,以期能进一步提高临床效果和安全性。从2015年起,印度 Aurigene公司已经研发了多种能抑制PD-1/PD-L1通路的肽和肽类化合物。美国Bristol-Myers Squibb公司在2017年和2018年分别公布了两种新的大环化合物,其抑制了PD-1与PD-L1和CD80的相互作用。

4 免疫相关不良反应

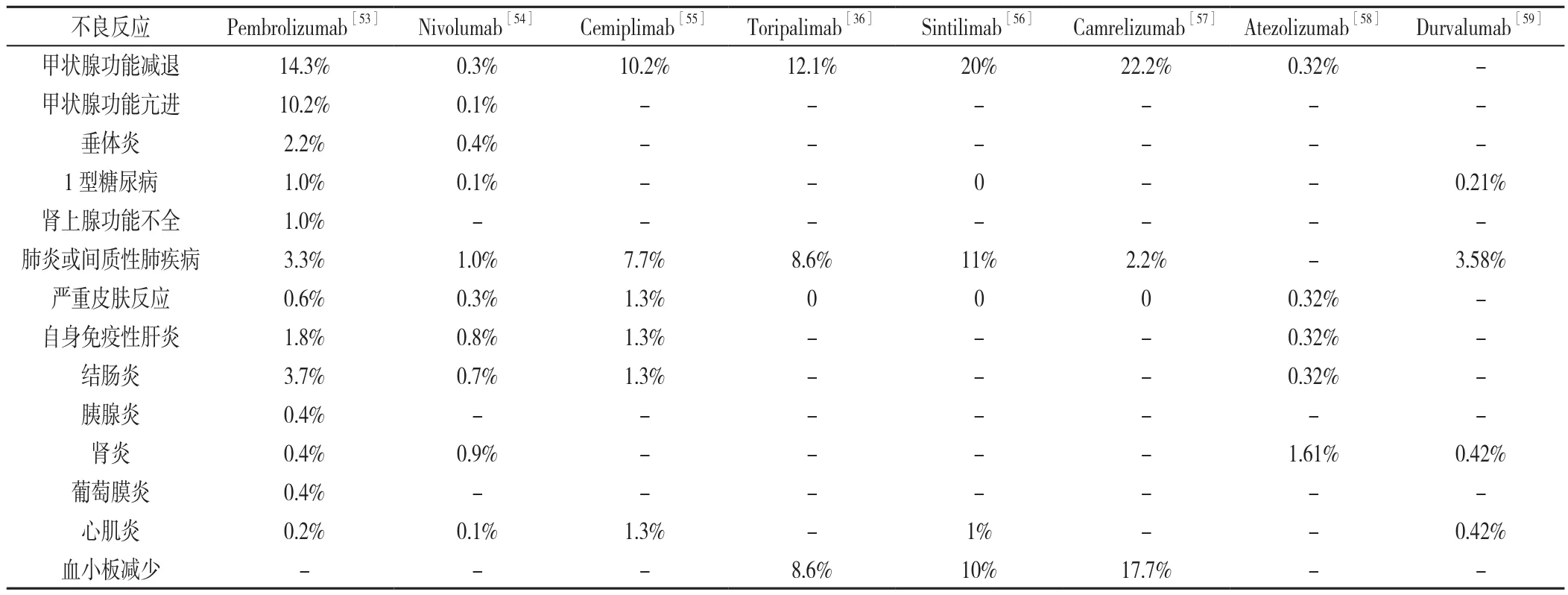

免疫检查点抑制疗法会影响自身免疫与免疫之间的平衡,增强免疫系统活性、攻击肿瘤细胞的同时,某些不良反应也会随之而来,包括输注相关反应及irAEs。抗PD-1/PD-L1治疗后最常见的不良反应包括瘙痒、腹泻、乏力、恶心、皮疹、肌痛等,严重不良反应包括晕厥、急性肾损伤、心律失常、心肌梗死、感染等。表1列出了部分抗PD-1/PD-L1单克隆抗体在最近一些临床试验[36,53-59]中发生irAEs的风险,由于药物的适应证、临床试验的纳入标准和病例数均不同,导致数据在一定程度上缺乏可比性。

表1 抗PD-1/PD-L1单克隆抗体治疗后诱发的部分免疫相关不良反应Table 1 Some immune-related adverse events induced by PD-1/PD-L1 monoclonal antibody therapy

有一个根本性的问题是,irAEs到底是原发性自身免疫性疾病的新面孔还是单独的新病种。临床通常认为,当存在T淋巴细胞或B淋巴细胞介导的针对自身抗原的证据时,疾病是自身免疫性。但是有研究发现某些疾病具有自身炎症成分,提示先天免疫细胞的激活也发挥作用[60-61]。这些发现提示irAEs的病因要比原有设想更加复杂。遗憾的是,目前针对irAEs的发现大多基于临床研究,且以经验性治疗为主,采用了治疗原发性自身免疫性疾病的方案[62]。

为了今后能提出针对不同irAEs的合理治疗策略,本文简略阐述irAEs发病机制中涉及的不同细胞和可溶性免疫因子。

4.1 固有免疫 固有免疫是人体的天然免疫防御系统,是抵抗病原体入侵及环境威胁的第一道防线。近年来,越来越多研究发现固有免疫细胞的功能受到免疫检查点的调节[63-65]。有研究显示,嗜酸粒细胞的绝对和相对数目是发生irAEs的标志,也是用来预测irAEs发生的早期生物指标[66-67]。宿主微生物屏障,尤其是肠道菌群,在irAEs的调节中也发挥着作用。在过去几年,肠道菌群已被证实可调节免疫检查点治疗的反应及irAEs的诱导,且最常见的irAEs也发生在富集共生微生物的部位,如皮肤和结肠[68-70]。这些发现表明,肠道微生物组可用于irAEs的预测与治疗。

4.2 适应性免疫反应 T淋巴细胞与irAEs的发生密切相关,T淋巴细胞免疫耐受丧失可致自身免疫性疾病。有研究发现,Ipilimumab与CD4+T淋巴细胞、CD8+T淋巴细胞快速分化及产生自身反应性克隆型有关,进一步加速irAEs的出现[71]。临床上常选择皮质类固醇治疗T淋巴细胞失耐受导致的irAEs,其可通过抑制T淋巴细胞功能和活性来发挥作用[72]。

CTLA-4和PD-1是目前肿瘤免疫治疗最重要的靶点,是B淋巴细胞活化、增殖和调节功能的重要参与者[72-73]。成熟B淋巴细胞在肿瘤微环境中的免疫监视作用也逐渐被重视,浆细胞通过在体外阻断抗PD-1效应,促进PD-1+T淋巴细胞活化和炎性细胞因子分泌[73]。此外,2018年一项研究显示,在使用抗CTLA-4单克隆抗体治疗后,CD21loB淋巴细胞数量增加的患者更可能患有irAEs[74]。针对B淋巴细胞靶向的irAEs,临床中常使用rituximab(利妥昔单抗,CD20单抗)治疗。4.3 循环细胞因子 循环细胞因子是免疫系统的重要组成部分,参与免疫功能的调节。与irAEs相关的细胞因子包括肿瘤坏死因子(TNF)、白细胞介素(IL)-1、IL-6、IL-17、IL-12和IL-23,目前已有多个靶向这些细胞因子的药物用于治疗 irAEs[75]。

5 总结与展望

PD-1/PD-L1抑制剂作为一组重要的免疫检查点抑制剂,目前已用于多种类型肿瘤的一线治疗。自从2006年5月以来,已经有10种免疫检查点抑制剂用于治疗黑色素瘤、肺癌、宫颈癌、尿路上皮癌等。尽管抗PD-1/PD-L1单克隆抗体对治疗某些肿瘤显示出良好的效果,但是输注相关反应及irAEs的风险限制了其临床应用。使用抗PD-1/PD-L1单克隆抗体后出现irAEs的具体机制尚未完全阐明,但基本过程涉及固有免疫和适应性免疫反应,某些循环因子也参与其中。针对上述发病过程,目前已经发现了一些可以预测和治疗irAEs的方法。

临床医生在使用PD-1/PD-L1抑制剂时,除了需要关注抗肿瘤的疗效,还需警惕irAEs的发生。对于今后PD-1/PD-L1抑制剂的研究方向,认为应注重以下几个方面:针对药物,应注重开发靶向PD-1/PD-L1轴的新型制剂,以期在疗效等同时有更少的临床应用局限;针对治疗,应注重预测患者应答及预后的生物标志物,达到提前干预的目的;针对irAEs,应注重不良反应分级并制定不同分级治疗策略,为个性化治疗提供依据。

作者贡献:杨蕾伊进行文章的构思与设计、资料整理、撰写论文;林桑进行资料收集、论文的修订;谢其冰负责文章的质量控制及审校;尹耕对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。