基于能值-生态足迹模型的天津市农业生态系统可持续发展研究

陈琳 高红梅

摘 要:全國“两会”以来,发展绿色低碳循环经济对农业生产提出更高要求,“碳达峰”、“碳中和”成为热词。农业生产作为碳温室气体的主要来源,成为推进农业固碳减排可持续发展的关键环节。基于改进的能值-生态足迹模型,利用2010—2019年的天津农业产投数据,按时间序列分类编制人均能值生态足迹(Eef)和人均能值生态承载力(Eec)趋势图以及生态安全评价指标体系,对近十年天津农业投入产出与生态经济效益的可持续性进行定量分析,并针对农业碳达峰的可实现途径提出相关建议。研究结果表明:近十年天津市农业生产人均生态足迹基本维持在0.150 7 hm2·cap-1上下浮动,人均生态承载力由2010年的0.008 8 hm2·cap-1下降至2019年的0.007 3 hm2·cap-1,人均生态赤字严重但呈下降趋势,农业可持续能力逐渐恢复。生态足迹多样性指数状态平稳,生态经济协调系数趋近于1,农业生产安全不稳定。针对分析现状提出合理调用农业资源、重视发展理念培养及保障政策落实到位的建议,促使天津市农业经济、生态和社会系统和谐共生,促进天津市农业生态系统可持续发展。

关键词:能值-生态足迹模型;低碳农业;生态经济;碳达峰

中图分类号:S181 文献标识码:A DOI 编码:10.3969/j.issn.1006-6500.2022.03.008

Application of Emergy-ecological Footprint Model in Tianjin Agricultural Ecosystem

CHEN Lin, GAO Hongmei

(College of Economics and Management, Tianjin Agricultural University, Tianjin 300384,China)

Abstract: Since the National "Two Sessions", the development of a green and low-carbon circular economy has put forward higher requirements for agricultural production, and "carbon peak" and "carbon neutral" have become hot words. As the main source of carbon and greenhouse gases, agricultural production has become a key link in promoting the sustainable development of agricultural carbon sequestration and emission reduction. Based on the improved emergy-ecological footprint model, this paper used the Tianjin agricultural production investment data from 2010 to 2019 to compile per capita emergy ecological footprint (Eef) and per capita emergy ecological carrying capacity (Eec) trends and ecological. The safety evaluation index system conducted a quantitative analysis of the sustainability of Tianjin's agricultural input and output and ecological economic benefits in the past 10 years, and put forward relevant suggestions on the achievable ways of reaching the peak of agricultural carbon. The research results showed that the per capita ecological footprint of agricultural production in Tianjin had basically maintained at 0.150 7 hm2·cap-1 in the past ten years, and the per capita ecological carrying capacity had dropped from 0.008 8 hm2·cap-1 in 2010 to 0.007 3 hm2·cap-1 in 2019. The per capita ecological deficit was serious. However, there was a downward trend, and the sustainability of agriculture was gradually restored. The status of the ecological footprint diversity index was stable, the ecological and economic coordination coefficient approached 1, and the safety of agricultural production was unstable.Accorded to the analysis of the current situation, this paper put forward suggestions on rational allocation of agricultural resources, paid attention to the cultivation of development ideas and the implementation of security policies, so as to promoted the harmonious symbiosis of agricultural economy, ecology and social system in Tianjin and promoted the sustainable development of agricultural ecosystem in Tianjin.

Key words: emergy-ecological footprint model; low-carbon agriculture; ecological economy; carbon peak

生态农业是倡导尽量减少化肥、农药使用,借此减轻对生态环境、土壤结构危害的一门新兴农业形态。为了应对“十四五”时期绿色农业生产面临的新形式与挑战,农业生产应由追求高产粮食向生态高值转变,倡导藏粮于技,绿色生产的首要关键点就是要实现农用化肥施用量的“零增长”,推动粮食产业生态系统持续循环。天津受到区域农业资源禀赋分布不均等因素的影响,在发展农业经济时,利用传统石油农业科技带动高效劳动生产率的同时,创造了丰富的物质农产品,也造成了环境碳污染问题,在环境可持续治理方面消耗了巨大的资金费用,农业生产是各种生态资源要素的组合利用,干旱少雨的天津市作为京津冀地区的重大城市之一,工业城镇化进程中发展都市型农业对生态环境条件的需求不断提高。天津市近几年在生态振兴规划中明确提出坚持发展绿色农业、实施绿色农业发展工程,追求实现农业生态环境的动态平衡。从农业生态环境建设、经济转型发展、社会发展的综合多样化目标上看,全面研究农业经济-生态-社会系统耦合协调发展状态过程,通过结构整合和功能整合,协调三个子系统及其内部组分的关系,破除制约协调发展因素,探究优化系统发展对策路径具有重要的现实意义。

1 理论来源

可持续发展的概念最早可以追溯到1980年发表的《世界自然保护大纲》,1987年以布伦特兰夫人为首的世界环境与发展委员会(WCED)发表了《我们共同的未来》这一报告,并正式对可持续发展进行定义,提出可持续发展应“能满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害”。1981年美国Lester R. Brown出版《建設一个可持续发展的社会》,提出以控制人口增长、保护资源基础和开发再生能源来实现可持续发展,更加为可持续发展理论奠定了坚实的基础。农业可持续发展则是可持续发展理论在农业领域的重大应用,面对资源消耗加剧与生态退化等严重问题,在可持续发展理念的指导下寻求一种可持续的新型农业生产模式至关重要,希望在农业上形成资源节约、环境友好、产业高效、农民增收的农业发展新格局。

由于农业生态环境是以人类为主体的环境,是由农田、牧草、森林等构成的复杂的多层次、多功能的生态系统,各业态系统之间存在着物质循环和能量交换。由于农业复合生态系统涉及到资源、环境、经济、社会等诸多方面,需要构建适应于区域实际情况的评价指标体系及评价模型。汪嘉杨等[1]在深入分析区域资源、环境、社会、经济综合系统基础上,建立了四川省2001—2010年社会-经济-自然复合生态系统生态位评价指标体系,将耦合投影寻踪模型应用于复合生态系统生态位评价并采用并行模拟退火算法对评价模型参数进行优化。易其国[2]利用DEA模型以及绿色GDP核算综合评价贵州省可持续发展水平,并通过计算绿色GDP对生态效率进行测度;李治兵[3]等人以西北地区为研究对象,结合数据通过熵值法与层次分析法计算农业生态与经济系统的耦合协调度;林燕[4]等运用耦合模型对武威市农业经济与农业生态环境进行耦合协调度分析评价,发现两系统耦合度处于低水平发展,协调度逐渐下降处于中度失调状况,但总体向良好态势发展。唐萌[5]、冯俊华[6]等结合农业经济-生态-社会三个系统的差异性,以陕西省为例分析了2006—2017年农业耦合协调发展的相互作用与协调机制,提出需要重视社会系统的重要作用,需要从多方面作出实质性的资金、人才资源投入,从而实现陕西农业经济、生态和社会三系统和谐共生。

能值分析由来自美国的生态学家H.T.Odum首先提出,通过标准的折算体系在生态经济系统中测算形成某种生物生产性资源以及其他类型产品和劳务的能量[7-8],将不可比较的多种类资源进行可比分析,综合系统生态、能量生态和经济原理以评价该资源在整个系统中发挥的作用。生态足迹理论的提出者William教授认为生态足迹是在一定技术水平支持下,某一特定区域的生存人口要维持相应的物质消费水平所需消耗的土地面积[9],后来经由Wackernagel等人的改进并完善下用于评价某个特定区域可持续发展程度的一种生态系统评价体系[10]。要确定研究区域的可持续发展状况,需要通过对研究区域的生态足迹与生态承载力进行测算,改进的能值—生态足迹模型综合了传统的能值分析方法与生态足迹理论的优点,将各种不同类型和等级的生物或能源能量换算成太阳能值并引入能值密度,统一折算成相对应的生物生产性土地面积进行可比分析。李文龙等[11]基于能值生态足迹对西藏进行生态安全现状分析,并运用GM(1,1)灰色预测模型计算西藏2015—2024年的人均生态盈余量,对其可持续发展状态进行预测;陈振环[12]等人利用改进的生态足迹模型对中国林业的生态效率与生态压力进行评价;大多研究者倾向于利用改进的能值—生态足迹模型对城市整体生态安全或能源资源消耗,生态效率以及可持续性进行测算评价[13-16]。在区域农业经济方面,王旭熙[17]、盛业旭[18]、杨秋[19]、焦士兴[20]等人先后利用能值—生态足迹模型分析四川省、江苏省、甘肃省和河南省的农业生态系统承载力和生态盈亏状况,以评价农业生产的可持续性。采用改进的能值-生态足迹分析法对2010—2019年天津市农业生态系统的生态结构和环境经济可持续性进行研究,首先计算农业生产人均生态足迹以及人均农业生态承载力,并通过生态安全评价体系分析农业生态经济系统的运行特征,对发展都市农业的资源与碳治理效度进行综合评估,从而为区域可持续发展决策提供依据。

2 研究方法与数据来源

2.1 计算人均生态承载力

某一研究地区所能提供的生物生产性土地面积的最大值就是该区域的能值生态承载力,将研究区域性质不同的可利用自然资源,分类成可更新资源和不可更新资源。由于可更新资源比高速消耗的不可更新资源更具有可持续利用效果,所以仅计算可更新资源的能值:

Eec=×(1-12%)(1)

式中,Eec表示研究范围内的人均生态承载力;Ems表示研究范围内可更新资源的人均太阳能值;P2表示全球平均能值密度,根据WCED组织的规定,扣除12%用作生物多样性修正系数[21]。太阳辐射能的传导集聚形成了各类自然资源所包含的能量,为了避免重复计算导致的误差,研究区域的人均生态承载力将取可更新资源人均能值中的最大值所折算得到的生物生产性土地面积。

2.2 计算人均生态足迹

首先计算区域能值密度。根据能量的内外不同来源,将对太阳辐射能、风能、雨水化学能、雨水重力势能以及地球旋转能这5类可更新资源的能值进行计算[22],为避免重复计算,可更新资源的区域总能值由前4种可更新资源能值中的最大能值加上地球旋转能得来。区域总能值/区域总面积等于该研究区域的能值密度;按照相关能量折算规则将天津市2010—2019年农业生态经济系统中能量投入和产出的各类基础数据折算为J和g,再将各类资源、能源消耗或产出的折算数据,通过相对应的太阳能值转换率计算得出太阳能值,最后得出的生物生产性土地面积由各消费项目相对应的人均能值换算而来。

其次将消费项目分为生物资源与能源资源两类对人均生态足迹进行计算:

Eef== (2)

式中,Eef表示研究区域的人均生态足迹;i表示各种资源类型;Eefi表示第i种资源的人均生态足迹;N表示所在区域的常住人口数;Eci表示第i种资源的人均能值;P1表示研究区域能值密度。

2.3 生态安全评价

2.3.1 计算生态赤字或盈余 衡量某一研究区域的可持续状况是将各消费项目的人均生态足迹汇总,并与人均生态承载力比较,得出的差值为正则产生生态盈余,反之则出现生态赤字状态[22],计算公式如下:

ES=EEf-EEc(3)

2.3.2 生态足迹多样性指数与生态协调系数 多样性决定稳定性,生态多样性指数引自Shannon-weaver公式[23]:

H=-∑(Pi×lnPi)

C=H×Eef(4)

式中,H代表生态多样性指数;Pi代表第i种土地类型的生态足迹在总生态足迹中的占比,i是生物资源生产性土地类型,lnPi代表不同类型生态足迹分配状况,C表示生态经济系统的发展能力。生态足迹的分配比例越趋近,对研究区域的经济系统来说更具有稳定性。

生态协调系数表明研究区域的发展状况与环境的协调程度[24],计算公式为:

Ds=(Eec+Eef)/ (5)

由于Eef'Eec>0,所以12.4 研究区域概况及数据来源

天津作为京津冀地区对外开放的重要门户之一,拥有高端的现代化生产系统和转化研发的生产基地,并被确定为适合居住的新型生态友好城市,整体地势以平原和洼地为主,位于渤海湾附近受北部季风环流影响,属于东亚季风和温暖的半湿润季风气候地区。四季分明,阳光温暖充足,热量丰富,昼夜温差大,蓄水能力强,山、水、城各类景观要素叠加成多层次的开放空间。同时地热与矿产资源丰富,截至2019年城镇总人口数1 303.82 万人,乡村人口数258万人。该地区农业生产条件优越,“十二五”至“十三五”期间,天津市农业经济保持稳定增长,2019年农业生产保持稳定。全年农林牧渔业总产值414.35 亿元,比上年增长0.4%,現代都市型农业加快发展。建成1.733 万hm2高标准农田,小站稻种植面积达到5.33万hm2,培育国家级龙头企业,创建畜禽标准化示范区以及优质高效渔业养殖生产基地,农产品监测总体合格率达到99.8%。高工业化水平助推了农业生产效益的提升,土地集约化规模化利用程度高。但是,由于长期以来高度重视农业生产的某些高碳源物质资料的投入影响了未来长期可持续发展,因此对天津市农业生产的低碳可持续性和效率进行检验十分必要。

本研究所需的各类统计数据主要来自于2011—2020年的《天津市统计年鉴》、《2020年中国统计年鉴》、《2020年中国农业统计年鉴》,能量折算系数、能值转换率、计算公式与方法参照陆宏芳等相关文献[25-27]。

3 实证分析与研究结果

3.1 测算结果分析

3.1.1 生态承载力与生态足迹分析 天津市2019年农用地总面积为7 126.67 hm2,总人口数为1 561.83万人。通过H.T.Odum的研究结果,得知全球年均总能值为1.583×1025 sej,全球平均能值密度3.104×1014 hm2·cap-1,计算得出天津市2019年各项可更新资源的能值生态承载力(表1)。天津市农业可更新资源投入总量随着农业开发深入而不断增加,太阳辐射能、潮汐能较为丰富,水资源相对匮乏。作为资源缺水型城市,“十二五”“十三五”期间天津加强农田水利工程建设,通过再生水、河道水污染治理和农业用水调蓄设施建设解决农业用水短缺问题,实现增水到提质的转变。

通过公式计算得到天津市的能值密度P1为1.732×1016 hm2·cap-1,和农业各项消费项目的人均生态足迹(表2)以及分类汇总结果(表3)。因此,天津市2019年的农业系统生态足迹处于生态承载力范围之内,其中各类型生物资源生产性土地对总的生态足迹贡献大小依次为:耕地>草地>林地>水域>建设用地>化石能源用地。

农耕地资源丰富,生产利用贡献在天津农业发展占据主体地位,但多年来化肥、农药、农膜以及化石能源等不可再生资源的不合理投入,不仅造成资源浪费而且导致种植业农业生产成本虚增,同时也严重影响了天津的农业生态环境。为保护粮食主产区,促进耕地资源质量的提升与利用,天津市贯彻落实化肥减量增效、畜禽粪污回收再利用、秸秆综合利用等多项工作,督促以农户为主体的农业经营主体对污染隐患的治理。推广节水灌溉技术,水土流失治理情况和有效灌溉面积得到很大的提升与增加,从源头助力生态农业高质量发展。

3.1.2 趋势变化分析 利用公式(3)计算结果进行分析,如图1所示,发现2010—2019年天津市农业人均生态承载力总体较为稳定但呈下降趋势,从2010年的0.008 8 hm2·cap-1下降至2019年的0.007 3 hm2·cap-1,人均生态足迹波动明显,2017年达到顶峰上升速率减缓,表明2010—2017年天津市农业人均资源消耗和能源量不断增大,农业赤字严重。2016年伊始天津市的农业生产模式转向现代化都市农业结构优化,大力推广“互联网+农业”、绿色农业,实现科技引领农业设施发展。按照“三增一减”政策理念,打造休闲农业与乡村旅游,带动农村产业融合。第一产业从业人员由2010年的73.85万人下降至2019年的58.28万人,三次产业占比由10.1%下降至6.5%,实现农村富余劳动力向服务型产业转移,增强农村年轻劳动力的就业积极性。

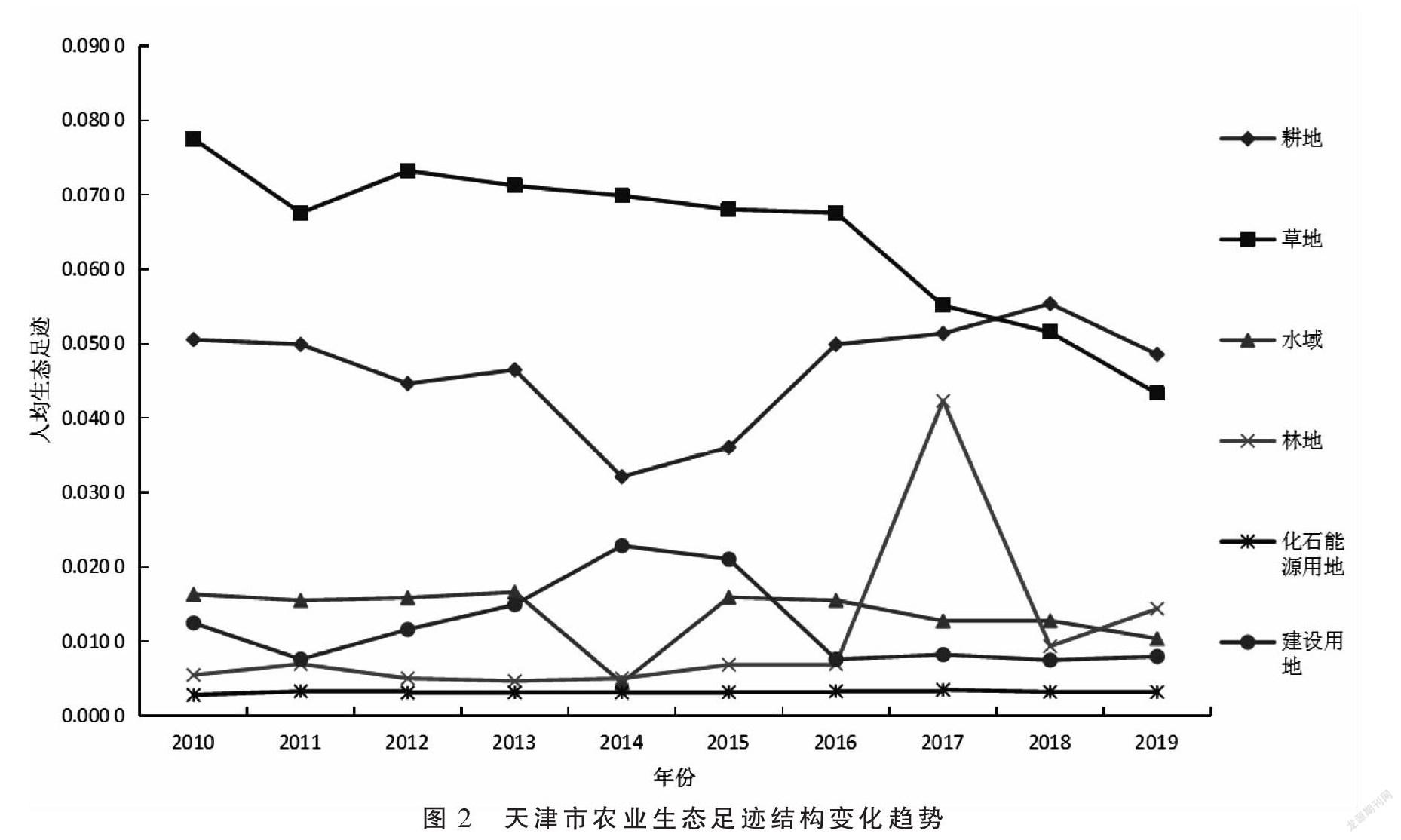

3.1.3 结构变化分析 从时间序列维度分析结构变化特征,如图2所示,在农业生态系统中,耕地和草地对生态足迹的贡献率相对较高,水域及林地次之,化石能源用地以及建设用地占比最小。表明天津市发展农业对耕地以及草地依赖度较大,但2016年后耕地增速下滑,草地贡献率缓慢持续下降,生态足迹结构发生重大改变。林地增速迅猛,这与天津市大力发展森林产业有关。水域保持较为稳定,表明渔业对天津市农业生态系统的生态足迹贡献度一般,总体上天津市农业生态系统对自然资源以及环境的压力逐年增大。基于此,天津市积极落实严格的耕地保护制度和永久基本农田特殊保护,制定设施农业用地实施管理办法,进行粮食生产功能区划定。开展“两低”农业提升行动,着力构建集优势产业、优质产品、优良生态于一体的现代都市型农业产业体系。发展特色优质绿色农产品,强化农业面源污染治理,生态环境更加宜居,推进高标准农田与田水林电路建设,同步发展高效节水灌溉,“钢铁围城”“园区围城”治理任务基本完成,从而实现农业生态、经济与生态逐步提升。

3.2 生态安全评价

根据天津市统计年鉴资料以及数据信息,利用模型公式(4)(5)(6)计算得出农业生态安全评价指标,从而对该区域范围内农业安全状况进行综合分析,结果如下:

3.2.1 生态盈亏状况分析 2010—2019年这10年间天津市农业始终处于生态赤字状态,可持续发展能力低弱,但人均生态赤字呈下降趋势,由2010年的最大值0.156 4下滑至2019年的0.120 5(表4)。天津以工业化城市出名,一直消耗大量的能源资源为代价发展经济,农业生态环境受到重大影响,农业生产相较于其他产业对生物生产性土地的需求强,生态安全系数下降,对农业经济增长以及自然资源与环境的压力逐年增长。

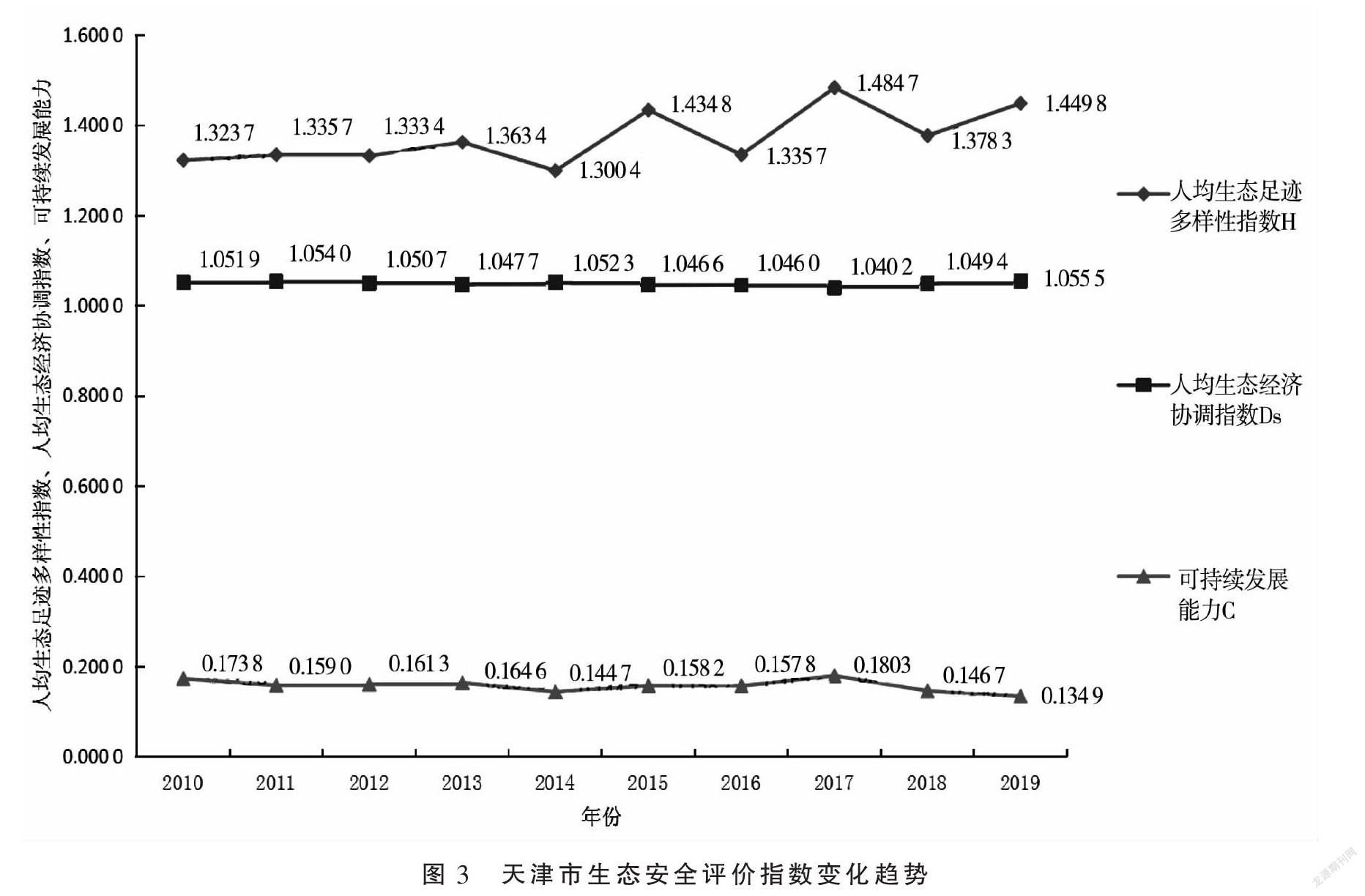

3.2.2 生态足迹多样性与协调指数分析 根据图3生态安全评价指数趋势状况,2010—2019年天津市人均生态足迹多样性指数数值呈波浪上升趋势,2014年出现最小值1.300 4,最大值出现在2017年1.484 7;农业可持续发展能力低弱,整体平缓;人均生态经济协调指数Ds(1农业生产须兼顾社会经济效益和生态环境的可持续性,人均生态足迹多样性指数说明天津都市型生态农业较大的发展潜力,但另一方面长期生态与经济状况协调不均又说明该地区可持续能力不强。长期以来天津市为扶持农业产业化经营,各项贴息补助政策虽然极大地提高了农户与农业企业种植生态产品的积极性,但农业产业本身的低附加值、高精技术和工艺设备投入时间长,资金回报率低并不能从根本上带动农业生产者增收,从而导致农业生产者转向高收益的非生态型农产品生产。需要强化乡村发展资金保障与涉农资金统筹整合,引导社会资本加大资金投入力度,提高资金使用效率。完善乡村金融服务体系,加快涉农金融产品和服务创新,建立工商资本入乡促进机制,引导工商资本为城乡融合发展提供资金、产业、技术支持。

4 结论与建议

4.1 结论

能值生态足迹模型分析方法在农业生态系统可持续发展评价方面发挥了重要作用,通过能值-人均生态承载力、人均生态足迹计算以及安全指标体系评估天津市农业生态经济系统的运行状况得出结论:利用改进的能值-生态足迹模型计算农业生态承载力与生态足迹的过程中,首先能值密度的转换系数不一,导致最终计算差异较大,无法与其他研究进行纵向或横向比较,存在改进的空间。其次,由于原始数据的可获得性困难,利用可更新资源对生态承载力进行测算忽略了不可更新资源对农业生态系统的贡献,区域产出能力受多方面因素的影响,得到的数据结果分析只能大略的估计研究区域的可持续状况。对于农业能值生态系统的各类消费项目没有统一的账户,消费项目生产量往往受到研究区域自然禀赋的局限,再加上自由贸易的流动,研究区域实际农业消费产量数据统计准确低,利用年鉴数据计算的研究结果存在偏差。海域中水产品对农业生态系统的正向贡献以及其他产业带来的污染对农业生产造成的负面影响也无法通过能值生态足迹模型进行测算。

4.2 建议

经过上述对天津市农业生态系统与能值生态足迹状况的分析,总结出天津市近年来的农业发展存在农业资源利用不合理、可持续发展能力低弱、绿色农产品接受度低,生态安全压力大等的问题,并提出如下对策建议:

4.2.1 合理调用农业资源 传统石化农业的工业能源投入占比高,化肥、农药等问题突出,天津市农业多年来的生态足迹消耗严重,人均能值生态承载力不足,处于生态赤字状态,生态安全问题需要引起重视,城镇化与工业化对“三农”资源尤其是耕地资源的掠夺呈现出极度的不合理性与不可持续性。天津农耕地资源丰富,但水资源短缺问题依旧是困扰天津农业发展的一大障碍,水资源的盲目开发与配置失衡最终加剧了农业旱灾与农业生产供水矛盾的愈加尖锐化,水土流失治理与提高农业水资源利用率迫在眉睫。应加快建设节水型农田水利基础工程,重视社会系统对于农业方面的投入,合理有效地调控各项资源供给,将投入与产出更好地平衡起来以推动天津市高效现代农业的协调发展关系。应推进农耕地轮作休耕制度以及重点农业生产区域的资源保护与环境污染治理,降低单位产品的碳排放强度,加大生物资源的保护与利用。转变农业生产方式,注重高质量集约化的经营,以农业科技创新作为支撑,通过培育和建设绿色生态农产品品牌,提升农业产品的附加值,在满足人民日常对农产品需求的同时,提高绿色低碳农产品供给的稳定性,增强农业发展后劲。天津作为滨海城市可以积极利用港口优势,打造潮汐循环电力技术,减少煤炭发电,将电力引进农业生产,提高农业用电效率,实现可再生能源循环利用助力碳达峰。

4.2.2 政策保障落实到位 近年来天津市绿色低碳农产品供给能力明显提升,自然资源依赖程度降低,抗灾能力变强,应对风险主要来自需求价格市场,绿色低碳农产品由于品牌高价还未被大众所接受,致使生产者面临投入成本高、增收困难等问题,同时质量安全水平缺乏有效的监测体系,农业生产末端的服务能力有待加强。政府体制与制度层面,应给予农业经营主体真正和切实的支持,确保农业产业的外部效应得到有效的补偿,从而真正吸引社会资本真正流向农业产业,实现农业产业的健康发展。加大低碳金融信贷政策与补贴力度确保广大农民生产的积极性,做到财政支农支出、农业项目统筹与农业资金资源整合真正惠及农业、农村、农民。以绿色生态为导向,引导农民进行绿色农产品生产,开办各类农业低碳生产服务组织,在满足基础农产品生产供给的同时完成绿色低碳目标,做到生产服务主体有序竞争与绿色农产品供给多功能化,使服务体系呈现出多元化的发展格局。

4.2.3 重视思想认识与发展理念培养 长期以来,囿于自然与客观时间资源富足的表象,片面追求农业生产的经济规模与增速,忽视内在质量,缺乏忧患意识,迫切需要加强生态农业与可持续发展理念培养,倡导绿色消费。积极促进自然与人文生态环境可持续发展,提升公民的生态文明素质。发挥当地农业生产的区域优势,利用生态型循环农业扩大现代农业体系格局,同时与其他各產业以及社会需要相协调。实行废弃物资源化利用,避免产生生产物质滥用等现象,利用物质循环和深加工实现经济增值,最大程度地提高农产品安全性,把环境建设同经济与社会建设紧密结合,促进天津市农业经济、生态和社会系统和谐共生。现代都市型农业要利用大数据、人工智能、区域链等多种技术形态,使传统高耗农业经济增长转向低碳智慧生态农业,提高农业固碳增汇能力。

参考文献:

[1] 汪嘉杨, 宋培争, 张碧, 等. 社会-经济-自然复合生态系统生态位评价模型——以四川省为例[J]. 生态学报, 2016, 36(20): 6628-6635.

[2] 易其国, 陈慧婷. 基于能值生态足迹和生态效率的贵州省可持续发展评价[J]. 生态经济, 2021, 37(4): 170-176.

[3] 李治兵, 沈涛, 肖怡然, 等. 西北地区农业生态和经济系统协调发展研究[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(12): 237-244.

[4] 林燕, 韩雅敏, 孟璐. 基于耦合模型的武威市农业生态环境与农业经济协调发展研究[J]. 农业与技术, 2018, 38(2): 156-158.

[5] 唐萌. 陕西农业经济—生态—社会复合系统耦合协调发展研究[D]. 西安: 陕西科技大学, 2019.

[6] 冯俊华, 张路路, 唐萌. 农业经济—生态—社会复合系统耦合协调发展研究——以陕西省为例[J]. 系统科学学报, 2021, 29(3): 92-96.

[7] ODUM H T. Self-organization, transformity, and information[J]. Science, 1988, 242(4882): 1132-1139.

[8] ODUM H T. Environmental accounting-EMERGY and environmental decision making[M]. New York: John Wiley

&Sons, 1996: 320-370.

[9] REES W E. Ecological footprints and appropriated carrying capacity:What urban economics leaves out[J]. Environment and Urbanization, 1992, 4(2): 121-130.

[10] WACKERNAGEL, M, REES W. Our ecological footprint: reducing human impact on the earth[M]. Philadelphia: New Society Publishers, 1996.

[11] 李文龙, 魏巍, 宋瑜, 等. 基于能值生态足迹与灰色预测模型的西藏可持续性评价[J]. 草地学报, 2019, 27(3): 702-710.

[12] 陈振环, 张彦发, 朱洪革. 中国林业生态足迹、生态压力与生态效率评价[J]. 林业经济问题, 2020, 40(5): 510-517.

[13] 尚海龙, 刘丽蓉, 董金义, 等. 近10年云南省能值足迹分析和预测[J]. 浙江农业学报, 2013, 25(1): 171-175.

[14] 宋改凤, 刘艳中, 朱晓南, 等. 基于能值分析的武汉市生态效率动态变化研究[J]. 生态经济, 2019, 35(7): 103-109.

[15] 王鹏, 刘小鹏, 姚晓艳, 等. 基于能值分析的宁夏生态经济系统可持续发展评价[J]. 生态经济, 2018, 34(1): 70-73.

[16] 石涛. 黄河流域生态保护与经济高质量发展耦合协调度及空间网络效应[J]. 区域经济评论, 2020(3): 25-34.

[17] 王旭熙, 彭立, 苏春江, 等. 四川省农业生态系统能值分析与可持续性评估——基于五大经济区差异分析[J]. 地域研究与开发, 2015, 34(5): 128-132, 166.

[18] 盛业旭, 刘琼, 欧名豪, 等. 基于能值-生态足迹修正模型的区域可持续发展研究--以江苏省南通市为例[J]. 水土保持通报, 2014, 34(3): 211-217.

[19] 楊秋. 基于能值理论与生态足迹模型的甘肃省农业生态系统可持续发展研究[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2013.

[20] 焦士兴, 崔思静, 王安周, 等. 基于能值理论的河南省农业生态系统评价[J]. 地域研究与开发, 2021, 40(2): 135-139.

[21] 谢鸿宇, 王羚郦, 陈贤生. 生态足迹评价模型的改进与应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2008: 85-120.

[22] 张芳怡, 濮励杰, 张健. 基于能值分析理论的生态足迹模型及应用--以江苏省为例[J]. 自然资源学报, 2006, 21(4): 653-660.

[23] SHANNON C E, WEAVER W. The mathematical theory of communication[M]. Urbana, Ill.: University of Illinos Press, 1949.

[24] 朱莉莎, 赵先贵. 基于能值生态足迹模型的四川省生态安全评价与预测[J]. 中国人口·资源与环境, 2012, 22(S1): 78-82.

[25] 陈阜. 农业生态学[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2002.

[26] 蓝盛芳. 生态经济系统能值分析[M]. 北京: 化学工业出版社, 2002: .

[27] 陆宏芳, 蓝盛芳, 彭少麟. 系统可持续发展的能值评价指标的新拓展[J]. 环境科学, 2003, 24(3): 150-154.

——以湖南新晃县(2006年~2015年)为例