场景理论视域下沉浸式遗址旅游开发路径

颜 谙 刘潆檑 张静波

1.湖南师范大学,湖南长沙 410081;2.中国传媒大学,北京 100024

引言

2017年以来,永顺县委、县政府明确提出要把文化旅游作为战略性支柱产业和产业转型升级的主攻方向,坚持以世界文化遗产老司城为龙头,创建“神秘湘西·土司王城”核心品牌,衍生旅游新业态,拉长旅游产业链,放大旅游综合效应,实现全域旅游健康可持续发展。这一战略一方面将促成脱贫攻坚与乡村振兴的衔接,另一方面将助力新发展格局的构建。在这一背景下,从居民的民生诉求与游客的体验需求出发,对以老司城遗址资源进行理性剖析并创造性利用势在必行。

一 老司城遗址文化价值和旅游后期获利困境

(一)老司城非遗文化价值

老司城遗址位于湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇司城村,曾行使着政治、经济、军事、文化中心的功能。从布局上看,城址被一系列险峻的军事关隘和防御设施所包围,宫殿区与衙署区位于中心,其周围分布有街道区、土司墓葬区等功能区。城址内基础设施完整,物质遗存丰富,其观赏性、真实性、完整性为中国现存城市遗址中所罕见。

由于与外界相对隔绝,老司城的非物质遗存保存较为完整。流传有22项国家级以及省级非物质文化遗产项目。同时,老司城村民中还有多位非遗传承人。

老司城是中国土司制度的物化载体和民族区域自治的成功案例,具有特殊的历史价值和重要的现实意义。2015年,老司城遗址申遗成功,成为湖南省内第一个世界文化遗产。

(二)老司城旅游发展过程中存在的问题

2016年5月1日,老司城遗址作为风景区正式对外开放。开放期间,其在旅游发展方面取得的成绩主要包括以下方面:一是完善了基础设施;二是举办清明节祭祀、土家族舍巴节等旅游活动;三是开展旅游脱贫工作;四是增加媒体曝光度,推进全域旅游战略打造“神秘湘西·土司王城”旅游品牌。

然而,到了后申遗时代,老司城旅游发展逐渐疲软,暴露出了两大问题。

1 资源利用不充分导致游客体验感欠佳

就物质遗存而言,建筑遗址较为分散,缺乏统一的包装和有机的联系,此外,单一的游览方式也使得观赏体验感大打折扣。就非物质文化遗产而言,实景演出仍片面追求感官刺激,非遗展示浅尝辄止,游客参与程度也较低。

根据永顺文化旅游广电局的官方统计数据,即便在未受疫情影响的2019年的主要假期中,老司城的接待人次和门票收入就已总体呈现出下滑趋势,而反观附近有相似定位的芙蓉镇,其接待游客人次逐年增长,2019年国庆期间两者的数据差距高达一个数量级。可见,老司城遗址资源目前的利用深度有限,其中蕴含的经济文化势能未能得以释放。

2 经济场域失语削弱居民文化认同

一方面,由于考古工作需要,原居住于核心遗址区的居民被要求搬迁至周家湾,但搬迁后的经济权益并未得到维护。另一方面,景区人力资源供不应求,且在举办活动时往往外聘演员而非本地村民。

居民的生活无法得到长期保障。老司城旅游发展不可避免地陷入下行漩涡:经济上的匮乏迫使这些传承主体外出谋生,导致村落空心化,进而可能威胁作为旅游根基的文化认同和文化资源。原真文化的流失和低性价比的门票价格将降低游客二次消费的可能性,从而进一步加剧老司城遗址的艰难处境。

老司城旅游项目缺乏创新设计和长远考量,其旅游开发方式和利益分配方式都需要进行一场彻底的变革。

二 沉浸式旅游为老司城提供破局机会

(一)沉浸式旅游已成大势所趋

消费者对同质产品的厌倦和对独特经验的追逐,敏感于这一市场风向的研发者对交互形式的创新和个体感受的关照,以及技术进步等因素综合起来,催生了形态各异的沉浸式体验项目。《2020中国沉浸产业发展白皮书》显示,截至2019年12月,全球沉浸产业总产值达51.9亿美元,中国沉浸产业总产值达48.2亿人民币。

沉浸产业同时作为一种设计理念,为各传统行业存量市场提供了新的破局思路,“沉浸”与文旅行业的融合更是自然而然,旅游目的地能够为沉浸式体验提供场地和内容,又需要依靠其来升级体验。2019年“中国旅游演艺独立剧场类剧目票房十强”榜单中,半数为沉浸式旅游演艺。政府也及时作出了反应,如《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》提倡发展新一代沉浸式体验型文化和旅游消费内容。

(二)给予老司城问题解决机会

沉浸式旅游同老司城面临的问题有密切关联。一方面,沉浸式旅游能够更合理充分地利用资源,从而使游客获得更高质量的旅游体验。设计者可以在沉浸式旅游的框架下灵活地填充文化资源,既顾及资源的利用质量,即遗产的原真性及其彼此之间的有机关联,又顾及资源的利用效率,即游客对于文化资源的介入程度和理解程度。另一方面,沉浸式旅游能够为居民带来更多的获利机会。不仅可以创造更丰富的工作岗位,还有助于食住行购娱各产业实现集约化的区域旅游发展,打破“门票经济”的恶性循环。

(三)沉浸式旅游仍需理论规范

然而,沉浸式旅游赋予资源利用和获取收益的机会,并不直接意味着必然的成功,沉浸式旅游项目良莠不齐的现况证实了这一点。

一方面,沉浸式旅游缺乏文化资源利用的标准。沉浸产业的火爆导致了“沉浸”这一概念的滥用,然而部分对“沉浸”概念认知模糊的景区本末倒置,成本朝本该作为辅助性的高科技装置倾斜而忽视文化资源的挖掘,导致景区面貌的空洞和同质,以及文化资源的浪费甚至直接损耗。另一方面,沉浸式旅游缺乏保证居民获利的机制。国内从业者仍缺乏产品变现的经验和创新思考,许多沉浸式旅游项目仍未跳脱出门票经济模式,加之沉浸式旅游演艺市场马太效应明显,“又见”系列占据票房半壁江山,其他单打独斗的项目只能勉强维持运转。同时,社区居民虽然是文化资源的传承主体,但其在经济场域内的话语权仍未被经营主体和管理主体重视,这意味着即便景区项目运转健康,他们仍可能面临艰难的生活处境。

归根结底,沉浸式旅游仍需要一套成熟的理论来提供可参照的标准和框架以设立门槛、规范乱象。

三 场景理论保障沉浸式旅游的可行性

(一)场景理论的简要介绍

场景原指电影中场地、道具、演员等元素共同传递给观众的整体感觉,芝加哥社会学派的特里·克拉克(Terry·Nichols·Clark)等将这一概念引入社会学研究中,提出了从文化、消费、空间整合的角度来解释后工业化时代经济社会文化现象的场景理论。在这一理论范式中,场景指蕴含特定价值观念的生活便利设施的有机组合,其可以被解构为以下要素:一是特定社区范围,二是物理设施,三是多样性人群,四是文化实践活动,这些元素通过相互作用共同传递出某种价值观念。

这一理论在国外已被纳入城市公共政策制定的工具当中。中国学者也尝试用场景理论为青年公共文化空间、历史街区、创意街区等提供发展策略,证明了场景理论的应用范围之广阔。

(二)为沉浸式旅游提供标准

场景理论与沉浸式旅游也有着较高的契合度。一方面,场景理论能够为企业提供文化资源利用的标准和规范。另一方面,场景理论能够为政府提供建构游客和居民文化认同的理论机制。由此,对老司城遗址进行旅游开发时,应以沉浸式旅游为手段,以场景理论为指导。

四 场景理论视角下沉浸式遗址旅游开发路径

场景的价值观念可解构为三个维度:一是真实性,暗含着“你到底是谁”的肯定和否定;二是合法性,即思考和行动在某种场合中是否合理合规;三是戏剧性,即在场景中如何用衣服、言语、礼节、姿态、举止和外表来表达自我。

在场景理论视域下,每个经过旅游开发的遗址都具备完整的场景要素—社区,即遗址的文化空间;物理设施即物质遗存、配套设施等;多样性人群主要指游客、当地居民和非遗传承人;文化实践活动即演艺演出、民俗体验等旅游活动。其中,多样性人群作为关键的场景要素,与其他要素发生互动,从而创造出价值观念。

《2020中国沉浸产业发展白皮书》提出了场景要素互动的沉浸体验深度模型,包含三大维度:一是叙事深度,指参与者与沉浸体验故事的关系;二是包裹深度,即感官的包围程度;三是互动深度,即参与者与沉浸环境中所有人与物的交互程度。

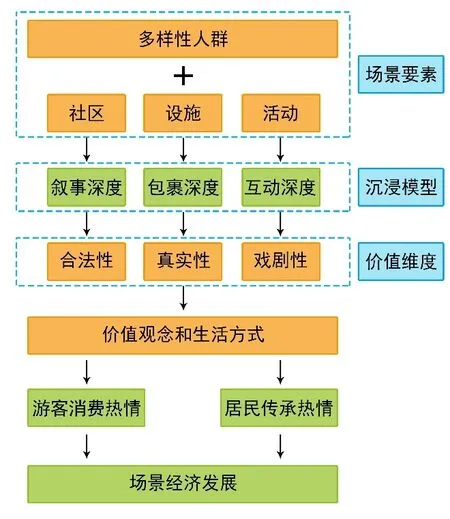

沉浸式遗址旅游开发路径,即在叙事深度、包裹深度、互动深度三大维度的构成的沉浸模型框架下,实现场景要素的密切配合,分别营造出真实性、合法性、戏剧性,使其组合孕育出一种区别于其他遗址的价值观念,进而驱动场景经济发展(见图1)。

图1 沉浸式遗址旅游开发路径

(一)人与社区:以叙事深度营造合法性

合法性实质上就是应该做什么和不做什么。根据罗兰·巴尔特的结构主义理论,沉浸式遗址旅游项目是一套具有先天合法性的叙事,其功能在于推行设计者规定的价值观念和行为方式。要营造这种合法性,就需要利用社区中的人际关系来引导、规范甚至道德捆绑每个个体。

叙事的首要材料应该是社区的民间文学类非遗。老司城遗址的史料和民间传说十分庞杂,大多都以彭氏土司王为叙述中心。在进行旅游项目设计时,可以把他们的重要经历提炼出来附在一个虚构的土司王角色身上,编纂成完整的叙事。

1 社区给予游客判断根基

罗兰·巴尔特提出,人们会应用哪种代码解读叙事,取决于三个要素:人所处的历史时期、故事所在的场所、人的文化背景。在叙事深度的构建过程中,应利用这三个要素给游客提供道德判断的共同根基。

游客可以通过扮演老司城民间传说中的某个角色来参与叙事,置身于一个有时间、空间和故事设定的社区中去,社区里的所有角色和事物都以这个背景设定为基础,其行为举止和样貌特征都呈现出鲜明的价值倾向。角色与游客互动时,也只是把游客当作社区相互熟稔的一分子而不是天外来客般的造访者,因此在伪装为神话的社区价值倾向的束缚下,游客能够在无意识中接受暗含于叙事中的土司王的积极价值取向。

2 社区激发居民传承动力

对于居民来说,叙事可以使他们的营利行为拥有原真意味,从而提升游客的消费意愿,赋予传统文化现代生存根基。

具体来说,居民可以通过直接或间接的方式在沉浸式旅游项目中为游客提供服务,前者指可以模仿影视剧中的植入广告,将当地特色产品包装为道具,以此为营销手段带动特色产业发展;或将居民私营店铺包装为叙事环境,居民尤其是作为遗产传承主力军的年轻人可以扮演叙事中的角色,展演非遗和传统民俗,从而意识到自身文化的价值,进而生产出相应的机制来维系他们所认同的文化形式。

(二)人与设施:以包裹深度营造真实性

真实性实质上意味着文化认同。凯文·林奇(Kevin Lynch)在《城市意象》中提出,人的感觉器官对城市空间布局和物理设施产生反应,这些反应综合起来就成为意象。人们以这种意象为基本材料进行群体交往活动,进而形成文化认同。因此,设施应具有“可意象性”,即其蕴含的特性能够被人清晰地感知。

1 设施特征区别游客身份

在场景中,人们可以根据设施特征的相似程度,形成不同层次的文化认同。宏观层次上,设施的主要作用是将景区内的沉浸世界与外部世界划清界限。中观层次上,划分正反两派阵营,将土司王与倭寇的主要聚集区划分界限,游客以土司王追随者的角色标榜自己的文化身份。微观层次上,将游客按照角色类型划分为不同团体,扮演相同角色的游客之间形成文化认同。

由此,在沉浸式旅游景区中,游客拥有超脱于日常生活的、多层次的特殊身份,这种身份带给他们的归属感,会在他们离开景区后转化为迷失感。在现实生活中一些类似的经验,或者景区刻意推送的营销信息,可能勾起游客对五感的记忆,唤醒他们的文化身份,甚至吸引他们重游景区。

2 设施复原稳固居民认同

对于作为沉浸式旅游提供方的居民来说,重要的是维系他们作为司城村村民和遗产传承者的文化认同。

据研究,主题策划与艺术展示策略可以再现各种社区的历史故事,唤醒场所变迁中那些被遗忘的集体记忆,建构社区居民与记忆场所之间的情感关系与文化认同。因此,在沉浸式旅游景区中,可以重建和复原部分司城村的设施,而作为叙事载体的故事情节和文化活动,将为设施赋予更为深厚的文化意义。司城村村民在结束景区的工作回到自己熟悉的原生社区、共同面对真实设施时,也就能识别出更多的文化符号,达成更深刻的共识,他们的文化认同也就更为稳固。

(三)人与活动:以互动深度营造戏剧性

戏剧性是人们用何种方式来展示自我。人们展示自我时也在观察别人,在他人的凝视下调整自己的行动,在与他人的对照中确认自己的身份。这种相互展示越多,团体内部的共识越深厚,不同团体之间的界限越明晰,场景的价值观念越鲜明,人们对场景也越依赖。

1 活动深化游客价值观念

通过参与沉浸式旅游中的活动,游客能够获得与人互动、相互展示的机会。设施为游客提供了身份认同基础,通过互动,游客才能对自己扮演的角色有更深厚的归属感和认同感,在遇到与角色有紧密联系的产品时也就更有消费的欲望。同理,社区虽然有合法规则的背景设定,但也只有通过互动,社区才能向游客传递价值观念。游客在无意识中接纳了所传递的价值观念,同时主动地、身体力行地表达,不断加深这种价值观念,使场景呈现出区别于其他景区的鲜明面貌。

2 活动赋予居民凝视权利

作为故事的建构者的居民能够与游客发生大量互动。老司城村民在景区中扮演角色和展示非遗技艺的过程,是当地文化与外界交流、居民与游客进行权力制衡的过程。居民在沉浸式景区中主体地位的提升,能够使旅游的前台和后台打破空间和概念上的隔膜,合力促进遗址的保护、传承与发展。

总结来说,这样的场景不是所谓客观原真的场景,而是一种建构主义的甚至是后现代主义的真实,但它反而能更好地满足游客和社区居民的需求。一方面,沉浸式旅游不仅通过赋予游客丰富的异质文化体验满足了游客对于原真社区的想象,还赋予了游客主体性,使他们能够在自我价值的实现中自然而然地认可和接纳场景中蕴含的价值观念,从而产生消费热情;另一方面,建构的真实为文化资源提供了现代的依存空间,增强了居民文化认同和文化自信,激发了他们的传承热情。来自遗址内外部的双向动力由此产生。

五 结语

场景理论指导下的沉浸式遗址旅游开发,强调场景要素的密切配合,能够充分并合理地利用遗址文化资源,提升居民在竞争场域的话语权,孕育地域特色,驱使遗址内外力量共同推动区域发展,实现良性循环,最终赋予遗址现代生存空间和持久的生命力。

沉浸产业将激发文旅市场巨大的发展潜力。反之,文旅市场对沉浸式遗址旅游开发路径的深耕,也将助力打破沉浸产业暂未形成产业细分的阶段性瓶颈,加速沉浸经济时代降临,引发一场线下空间和消费体验的集体升级。