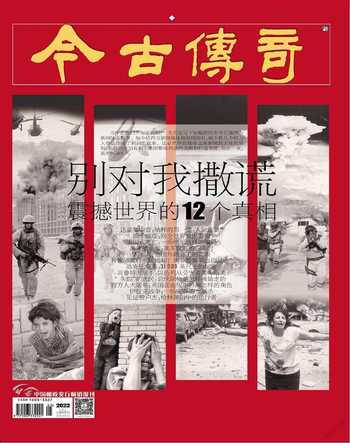

人下人德国外籍劳工的苦难

从1966年开始,京特·瓦尔拉夫采用“卧底报道”的方式,为那些在庞大工业体系最底层工作求存的人们争取权益,他的成就向我们展示出,如果记者有备而来,把个人的力量发挥到极致,调查报道将会拥有多么强大的力量。

瓦尔拉夫最著名的作品是1985年出版的,將德国外籍劳工的苦难提上主流政治议题的著作《人下人》。为了卧底调查,瓦尔拉夫把自己伪装成一名土耳其工人,进入德国非法劳工市场。书中他记录下了在“层层重压下的最底层”工作的经历:先是在蒂森钢铁公司,又到麦当劳,甚至还为医药工厂充当过人体试验的活人豚。

瓦尔拉夫调查报道的出版,直接促使了德国检察机关和税务部门突击检查他所揭发的雷默特和蒂森公司,搜查它们违反规范保护合同工法律的证据。整个德国相应展开了超过 13000件类似的罪案调查,涉罪罚款额加重到了原先的10倍。

下面的文章节选自瓦尔拉夫的《人下人》。

变形记:伪装成土耳其人,来到德国社会最底层

10年了,我一直想扮演这个角色,却一拖再拖,可能是因为我感觉到前面会有什么在等着我。简而言之,我害怕。

朋友告诉我的故事、各种出版物上刊登的故事,都让我了解到外国人在西德的生活。我知道在西德有将近一半的外国年轻人患上了精神疾病。事实很简单,他们消化不了自己要面对的种种要求。他们在就业市场上几乎没有什么机会。他们在德国长大,基本上也回不到自己的祖国了。他们无家可归。难民庇护法的规定越来越严格,仇外的情绪正在蔓延,外来人员被强迫集中居住。这些我都知道,但从来没有经历过。

1983年3月,我在好几家报纸上刊登了下面的广告:“外国人,身强力壮,找工作,什么都干,重活脏活都不怕,工资低也没关系。有意者请电358458。”

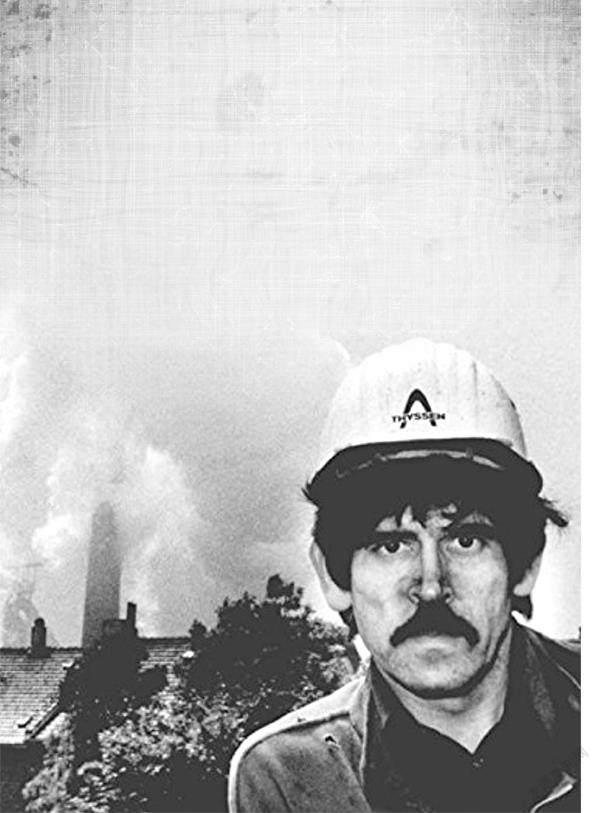

我没花什么工夫就让自己从此被打入冷宫,归属于一个受到排斥的少数群体,来到了最底层。一位专家帮我做了一副很薄的深色隐形眼镜,日夜都能佩戴的那种。“现在你凝视的眼神跟南方人一样有穿透力!”这位眼镜商赞叹道。一般情况下,他的顾客只会订制蓝色的隐形眼镜。

我在日渐稀疏的头发外植上了一层黑色假发。假发让我年轻了好几岁,使我外表看上去像26岁到30岁之间的人。我找到了一份以真实年龄(43岁)应征,绝不可能找到的工作。这说明我看起来更年轻、更有朝气、身体更好了,可是与此同时我也成了一个局外人、人下人。

在整个变身的过程里,我一直说一口“外国佬的德语”,我的模仿实在是笨拙了点,任何人只要用心去听过生活在德国的土耳其人或希腊人说话,一定会察觉我说话有不对劲的地方。我只是省略掉几个字尾音节,把句子结构颠三倒四,或者带一点蹩脚的科隆口音,效果便十分惊人。没有人对我有任何怀疑,那点小变化已经足够用了。

我角色扮演的直接结果就是,人们对我有什么看法都会坦率而直接地告诉我。我刻意的愚笨反面让我更加聪明了,我得以洞察到这个自诩智慧、高级、明确、公正的德国社会的冰冷和狭隘。人们总是会对傻瓜透露真相,而我宁愿扮成这个傻瓜。

我当然不是土耳其人,但是为了揭下社会的面具,我只能先伪装,才能找到真相。我仍然感到不解,一个外国人究竟是怎么应付每天都要面对的羞辱、敌意和仇恨的。但是我现在知道了他必须要忍受些什么,也知道了这个国家的大众对人性的轻蔑可以严重到什么地步。在我们中间正在发生着种族隔离,就在德国的民主社会里。我所经历的远远超出了我的意料,要糟得多。就在这里,在德意志联邦共和国,我经历了你们一般只有在描述19世纪的历史书里才会看到的境遇。

为了保护我的同事们,在书中我为他们大多数人起了假名。

“德国同事觉得牺牲我的代价来保护他是理所当然的事”

奥戴尔·西蒙在《工厂工人的日记》写到:

我认为如果不成为底层的一分子的话,就不可能成就深刻的变革。我对于任何“外在”的行动都深表怀疑,所有这些行动都有可能流于空谈而一事无成。

我,现在名叫阿里。我来到了汉堡旁边的格林德,在优力公司的工厂应征一份工作,主要做的是将石棉加工成刹车衬片。土耳其朋友告诉我,大部分对健康有害的工作都是土耳其人干的。对石棉加工安全的严格规定在这里不起作用,这也是他们跟我说的。每当刮起大风的时候,致命和致癌的纤尘就全给席卷到空气里。这里经常不给工人戴防尘面罩。我见过几个曾经在这里工作的工人,6个月到2年的工作严重损害了他们的肺部和支气管,他们现在正在争取有关方面承认他们的健康损害,可至今也没有成功。

唯一的问题是这家公司目前不招人。但是哪怕公司不招人,有些人却总能找得到工作:他们贿赂领班,送他们正宗的土耳其地毯或者值钱的金币那样的“礼物”。我也搞到了一件适合作为礼物的传家宝,一枚奥斯曼土耳其帝国时期的金币,当年碰巧从一名钱币商那儿买到了。我知道杜伊斯堡的蒂森公司解雇了一批在编的员工,转而通过包工头找那些既便宜、又肯干、召之即来挥之即去的临时工。从1974年开始,大约有17000名正式工被解雇。仅在杜伊斯堡一地,蒂森公司就跟大约400家这样的包工头公司签订了委派劳工的合同。

雷默特公司的生意正如日中天,看起来很现代的绿色公司标志上写着“服务”两个字。雷默特公司主营各种污染物的清除工作。细尘、粗尘、有毒的碎石泥浆、恶臭腐败的油渍油脂、滤网的清洁都是雷默特公司的工作。雷默特公司下面的分支机构就是汉斯·沃格尔的公司了。沃格尔把我们卖给雷默特,雷默特再替蒂森雇用我们工作。

根据不同的工作性质,工资是蒂森来支付的,在特殊除尘、除污或者危险作业的时候,蒂森还会给每人35到80德国马克的特殊津贴。可是蒂森支付的工资要经过这些包工头公司层层抽成。沃格尔给到每个工人手上的只有5到10德国马克那么点钱。

一个领班站在一辆准备出发的中巴车的旁边,车看起来已经快报废了。领班一副人渣的模样,正勾着名单上的名字。“新来的?”他粗暴地问我。

“是的。”我回答。

“以前在这儿干过?”他又问道。

我不知道该怎么回答才会有助于求职,而不是惹麻烦,为了安全起见只好耸了耸肩。

领班又问:“你不懂?”

“头次。”我说。这一次口令对了。

“你上车和他们待在一块儿。”他指着那辆破破烂烂的奔驰中巴车说道。行了。在全欧洲最现代化的冶金厂找工作就这么容易。没人要看我的任何文书证件,连名字也没问,而且我的国籍对这家世界级的跨国公司里的人也无所谓。这样对我来说倒挺好。

9名外籍工人和2名德国人挤进巴士。德国人舒舒服服地坐在仅有的固定座位上。他们的外籍同事们坐在冷冰冰、油腻腻的金属地板上。我上车,他们给我挪出一块地方。

中巴车塞满了人,吱吱嘎嘎、东倒西歪地出发了。在刺骨的寒冷中一路颠簸了15分钟,我们来到蒂森工厂的20号大门外。一名主管给了我一张计时卡,一名蒂森的保安给了我一张日间通行证。我打卡的时候出了点问题,一个被我耽误了几秒钟的德国工人说:“要是在非洲,我估计你们的脑袋早就被人踩扁了!”

我的土耳其同事梅赫梅特过来帮忙,教我怎么插卡。我从他脸上的羞辱和无奈察觉出,其他外籍都觉得这德国人在指桑骂槐。后来我一次次发现,他们就算遇到最严重的侮辱,也一样装作没事或者忍气吞声。

去干活要往下走好几段楼梯,从污浊空气里透出的灯光越来越昏暗,灰尘也越来越重。你觉得灰尘已经重得让你无法忍受了。可这才刚刚开始。有人递给你一台强力吹风机,得用这个把机器把表面和沟槽之间手指头那么厚的灰尘吹起来。短短几秒之内,灰尘就会浓到你在面前伸出手都看不见。你不仅仅是在呼吸这些灰尘,你简直在吞、在吃。灰尘会把你呛着,每呼吸一次都是折磨。你时不时想试着屏住呼吸,但是你逃不了,因为你还得干活。

领班站在楼梯平台上,那儿还有一点新鲜空气进来,他就像负责看管刑房的门卫一样说:“快点干!快在两三小时里干完,然后你们就能呼吸新鲜空气了。”但是三个小时意味着呼吸3000次,意味着往你的肺里鼓满焦炭的灰烬。那里还有浓重的煤气,一会儿你就头晕目眩。

我们的工作手套是从垃圾桶或废品集装箱里捡来的。手套大部分已经满是油污,破烂不堪,是被蒂森的其他工人领了新的手套后扔掉的。

我们的安全帽得自己买,除非运气够好能捡到别人扔掉的破安全帽。人人都认为德国工人的脑袋比外籍工人的更珍贵、更值得保护。有两次,领班還从我头上扯下安全帽,给忘记带的德国工人戴上。

第一次,我表示抗议:“对不起,这是我买的。”但是领班把我顶回来:“这里除了那点烂泥,什么都不是你的。这一班轮完之后再把安全帽还给你。”就这样,连问都不问就没收了我的东西。

第二次,我和一名新来的德国工人搭档,他有蒂森公司免费发的安全帽也不带来。这一次,我自然又要牺牲自己的脑袋了。我不肯给:“这是私人的,我的。”领班的回答是:“你给他安全帽。不然我炒掉你,当场就炒掉!”

德国同事觉得牺牲我的代价来保护他是理所当然的事。我想知道这是怎么一回事,他只是说:“我也帮不了你。我也是别人让干什么就干什么。你应该找别人投诉,找我就找错人了。”但是后来他还是让我感到了他的轻蔑:“你们这些沃格尔公司的人都不值钱。没有人会把你们当回事。就你们挣的那几马克,我连动动铲子都不愿意。”这其实就是说:“你们没有权利。正式来说,你们根本不存在。你们没有相关文件,没有工作合同,什么都没有。”

在蒂森公司最肮脏的地方工作几年下来,就精疲力竭、衰弱不堪,甚至整个后半生都这样

我的一些同事会连续工作好几个月,一天都不休息。他们不再有个人的私生活。他们住家里,仅仅是因为公司让他们自己负担住宿费,这样能节省成本,否则的话干脆晚上睡在工厂里会更方便。他们现在大多还比较年轻,但在蒂森公司最肮脏的地方工作几年下来,就精疲力竭、衰弱不堪,甚至是整个后半生都这样。可是对公司来说,这种工人用完了就可以不要了,反正后面排队等着的人还多得是,让干什么他们都会感激不尽。这类工作是如此辛苦,这也说明了为什么很少有人能在这里工作超过两年。一般情况下,只要工作一两个月,就会对健康带来终身的伤害,更不用说要连续轮两班,甚至三班。在每20个工人之中,就有一个人每月要工作300到350个小时。

所有的这些,蒂森公司的管理层都知道得清清楚楚。蒂森公司大大地收益于这一做法,在他们公司的出勤时间卡里就有确凿无误的证据。

蒂森公司经常不事先打招呼,临时把工人找去干活。有时候,已经疲惫不堪的工人刚搭车回到宿舍,还在冲澡就被领班拖出来,回到油垢和灰尘里,再轮一班。还有的工人好不容易刚刚睡着,又被一通要他们回去干活的电话从床上拉起来。大部分工人,就连那些年轻力壮的都会说,每人每个星期最多只能轮12班,没人能受得了再多的工作量了。如果有个周末能休息,大家都会睡整整一天,睡得像死尸一样。

只要有人抱怨工作,F就会说:“我们该高兴才对,毕竟还能有份工作。”还说:“我什么都愿意干。”有一次蒂森公司的监工们发现我们在休息,F是唯一一个还在铲土的工人,就为这一点,F在上级的报告里被大大夸奖了一番。

F告诉我,他创下的轮班纪录是连续干活40个小时,中间只休息了5到6个小时。他说,几个星期前他直接连着工作了24小时。他老是在废纸篓和垃圾箱里翻翻拣拣,收集蒂森员工扔掉的脏工作手套。连单只的手套他都有兴趣。他总能找到能搭配的另一只。他收啊收,不久就攒了一大堆手套,差不多有 20副。我问他:“你要这么多手套干吗?你又戴不了这么多手套。”他回答:“难说啊。我们又不发手套。有这么多手套不是挺好的吗。你总得有几顶安全帽吧,万一什么东西掉到你脑袋上呢。”

我为F感到难过。他还一直笑眯眯的。

几星期后的一天,我听到被分配周末连轮两班的F在乞求领班:“我干不动了!干不动了!我不行了。”“怎么了?你一直都干得挺好啊!” “求求你,今天不行了,求求你了。”领班说:“我会记下来的。你以前一直都很靠得住的。”

我后来祝贺他:“我觉得你今天说‘不’了,这很好,你太累了。”

他真的是干不下去了。他连走路都走不动,站也站不直。他脸色苍白,双手都在颤抖。我们的一位同事说,前一年的复活节假期,他们曾经连续工作36个小时,觉也没睡。

有一次领班逼大家(从法律上说已经可以算是强制了)连干两班的时候我也在。当时我们正乘大巴回集合点。我们都快累散架了。有的人坐在椅子上就睡着了,这时候领班拦住了大巴,随随便便地说:“活还没干完!再干一班!”几名同事提出抗议,他们想回家,非回家不可,他们已经耗尽了力气。领班说得很清楚,蒂森公司要求他们必须继续工作。

一位同事T一定要回家,当场就被解雇。他被领班从巴士上拖下来,丢在路边。从那一刻开始他只能另谋生路了。

T和领班进行了一番对话,原话是这样的:

领班:“你们必须继续工作,干到晚上10 点。”

同事T:“我不干,我又不是机器人。”

领班:“你们统统都要再干一班。”

同事T:“我非得回家不可了。”

领班:“那你以后也不用再来了。现在真的是有活要干。”

同事T:“但是我必须回家。”

领班:“那你明天就别来了。你别干了。你结束了。永远别再想干了。”

领班对其他吓得大气都不敢出的工人说:“我需要40个人,明天也需要40个人!蒂森公司已經提了要求了!我现在也想歇着,但我还是得干,也没有人问我愿不愿意。”

德国人虽然有钱,却还是很贫穷

第三熔渣厂有很多阴暗、空旷、长达一公里的走廊,这天我们正在那儿休息的时候,蒂森的一位老板和一个领班一起走了过来。他们是来检查我们清除了多少泥浆和熔渣灰的。因为我们的工作进度决定了工厂什么时候可以继续开工。

年轻的老板注意到尤索夫的中东人面孔,这勾起了他对以前度假时光的回忆:“你是突尼斯人吗?”尤索夫回答是的。老板:“那个国家太棒了。我们今年还会再去一趟,我跟我老婆去度假。突尼斯那边感觉特别放松,而且东西都比德国便宜多啦。”尤索夫对他感激和友善地微笑起来。一位德国大老板居然会屈尊和一名外籍工人谈论工作以外的事情,这可不太平常,而且老板还说了他祖国那么多好话。这更是听也没听说过的事情。尤索夫说,他爸妈在海边有一幢房子,他说了地址,邀请老板下回到突尼斯时去找他们。老板立刻答应了:“你放心,我肯定会去的。你得再给我找几个地址。你知道我的意思啦。你们国家的女人很好。现在一次要多少钱?”尤索夫回答说:“我不知道。”老板说:“不过在那边花20马克就什么都买得到了!”

尤索夫的自尊心显然受到了伤害,他回答说:“这我不知道。”可老板还在兴头上,不依不饶地说:“你听我说啊,你们那儿真的是有不少美女。十分狂野。你把她们的面纱扯掉,她们就骚劲十足了。你没有妹妹吗?要么就是她还太年轻?不过你们国家的女人必须得很快结婚就是了。”当着大家的面,尤索夫努力地想掩藏羞辱的感觉,他说:“可是你要和太太一起去的啊!”老板说:“没事。她整天就往沙滩上躺,什么也不知道的。那边的酒店好,就跟德国的洲际酒店一样,两个星期只要2000马克,什么服务都有。我们还去了另外一个国家,叫什么来着?”尤索夫再也受不了了。他转身走开说:“我要上厕所。”

领班趁机坐下来加人我们,也沉浸到了愉快的度假心情里。他伸了个懒腰说:“啊,现在要是在南方就好啦。不用工作。阳光明媚。还有女人。”他转头问我:“在你们土耳其,一头羊的价钱就能买到一个女人。我说的对吗?”我冷冷地看着别处,他又接着挑衅:“不是吗?那你的女人哪儿来的啊?”我回答:“德国人总是以为有钱就什么都能买到,但是世界上最美好的东西都是钱买不来的。这就是为什么德国人虽然有钱,却还是很贫穷。”

领班觉得受到了攻击,马上回击道:“你们国家女人放在盘子里端给我,我也不要。她们又脏又臭,你还得先把她们搓干净。等你把她们衣服扒光,把老泥搓掉,你都已经累得不行了。”

尤索夫把我拉到一边说:“我们学会了说德语可真的不太好。老是有麻烦。还是假装听不懂算了。”他说有的年轻阿拉伯同事就是因为遭到过类似的羞辱,干脆不学德语了:“不管老板说什么,只要回答‘是,老板’,省得啰嗦。”

蒂森工厂很多厕所的墙上都画满了仇视外国人的口号和胡言乱语。工厂墙壁也喷上了很多排外的涂鸦,但是从来没有谁想着要把这些东西弄掉。

升职:一些做梦都想不到的机会,降临在一个最底层的外籍劳工身上

我觉得自己身心俱疲,已经到了无法再继续为蒂森公司工作的地步,尽管在装扮成阿里之后我认识了很多同事,知道他们尽管有的得了重病,有的受了工伤,但还是在为沃格尔卖命。有的同事感冒发烧,但因为害怕公司会立刻雇人顶替自已的工作,仍然拼命苦干16个小时的活。

可我却可以把所有的宝押在我这张出勤卡上。我知道沃格尔跟他的司机和勤杂工出了点麻烦,想设圈套把司机炒掉。我到沃格尔的办公室去问他要工钱。沃格尔照例火气很大,问我这么多天不来上班,到底脑子里在想什么。我抱歉道我病了,不过已经复原,以后保证不会再出现这样的情况了,沃格尔总算发了慈悲,说要是这样的话就第二天再来一趟,“但是你一定要准时,好吗?下午两点整。”猜都猜得到,第二天不见人影的那个人是沃格尔。过了3个小时,大约5点钟的时候,我终于在他家找到他了。他马上后退一步:“这样可不行。你应该早点来的。我这会儿正在洗澡。”其实他根本就没在洗澡,因为全身都穿得严严实实的。我说:“我等一会儿,我就坐在台阶上。我都在办公室等你3小时了。我一定要帮你,否则你会出事情。”

沃格尔:“我会出事情?怎么回事?是谁?”

我:“你如果要洗澡的话,我迟一点再来吧。”

沃格尔:“不,等一下,现在就进来吧。”

我不大情愿地跟沃格尔进了书房,告诉他有一名被他拖欠工资的工人想教训他一顿,但是我不会让他这么干的。

接下来我开始扮演一个过分热情的傻瓜,装作随时准备为主人作出牺牲,如果必要的话连性命都可以搭上的样子。我说:“我学过拳脚,一种土耳其空手道,叫‘西术’。”当然这全是胡说八道。我根本不会空手道,“西术”是芬兰语“忍刚毅”的意思。反正沃格尔也不懂。我说:“要是有人想对你动手我会帮你的。我只要一拳他就完了。”

为了强调决心有多么强烈,我用尽全力擂了沃格尔的桌子一拳。沃格尔盯着我看,他很激动,也很生气。“谁会想伤害我啊?”他说,“不过我很高兴你愿意保护我,但到底是哪个杂种要搞我?”

“我现在还不知道那个人的名字,”我说,“但是我告诉他了,谁想杀掉沃格尔,先得杀掉阿里。我是沃格尔的人。”沃格尔没有注意到狂热的“阿里”居然一反常态地掌握了德语语法的所有格。

沃格尔已经上钩了。在5分钟的时间里他念出工人名单上所有土耳其人和阿拉伯人的名字,还有那些他现在和以前拖欠工资的人,现在这些人在他眼里都是潜在的杀人犯。

在念到某些名字的时候,我竖起耳朵要他再念一次,但马上又使劲摇头,复仇者的名字不在这里面。为了不让沃格尔对哪个同事起疑心,我虚构了一个幽灵复仇者。

沃格尔看上去十分担心,我接着又提到自己的神通,说自己“不光会空手道,而且还做过很长时间的出租车司机”,以前还“给其他的大工厂老板开过车”。

“什么厂?”沃格尔问道。

“这厂做的是一种说话的机器。”我解释道。

“你说的是对讲机吧。”沃格尔猜得很对。

我表示同意,很自豪的样子。如果需要的话,我都能拿到那家工厂的推荐信,因为老板正好是我的好朋友。“我还留着一套他们的制服呢,”我吹嘘说,“很漂亮的帽子,料子也很好。”

“噢,那倒挺有意思,”沃格爾说,“那你车开得怎么样?”

“很好!没问题!阿里开车的时候老板总能好好睡觉,车有什么问题阿里都能修。”这全是我在撒谎。

“我们可以谈谈这个事情,”沃格尔说,“我总是有事情,需要有人帮我开车,而且你还能帮我挡一挡这些找麻烦的。你只要去把名字查出来给我就行了。我跟移民局警察有密切联系。那些人还不知道发生什么事情就会被赶出德国。”

“让我帮你开车吧,”我扯开话题,“只要那些人知道我是沃格尔的人,你就不用怕了。阿里只要一拳他们就完蛋了。用不着警察,我更厉害。”

“那好吧,”沃格尔说,“星期一上午10点半过来吧,我们试试看。”

我就是这样从整天吞灰吃土的苦力“晋升”为司机和保镖的。在德国社会,只要自己够努力,还是有一些做梦都想不到的机会在的,哪怕你是个在最底层的外国劳工。

同时沃格尔在给我创造了新的工作后,又施展出新的骗术。“你不是还在生病嘛,”他说,“听着,我马上给你的保险公司打报告,你到医生那儿开一张证明,这样我就不用给你钱了,保险公司会付钱给你,你给我开车。”

在接下来几个星期里,我一直都开车带着沃格尔跑来跑去,这简直就是一种可怕的自我牺牲。

我只要一发动汽车轮子,他总能找着一些事情来挑刺,“小心点开”“别这样开车,太危险,多谢”“我要告诉你多少次,你开的是很值钱的车”。

有一次,沃格尔差点就发现了我的真实身份。那天我们正要出发,我们的摄影师在街对面,没有看到我们,我向他打手势被沃格尔注意到了。“你在对谁挥手?”他大为怀疑地问道。“那不是挥手,”我赶紧岔开,“那是空手道训练的快速反应。坐得太久了一定得练习快速反应,让手臂、腿和手快速活动活动。”

“不要在我车里扭来扭去,你都快把我的座椅掀翻了!待会儿下车了你想怎么练就怎么练!”沃格尔突然无缘无故地大吼起来,其实车上的座椅十分牢固,我这点动作根本就不会有什么损害。为了显出我受过正宗的空手道训练,以便彻底打消他的疑虑,在一次送他去煤炭供暖公司工厂,等他出来的间隙,我在汽车旁边练习假想对打。这下招来了很多观众,都是马路对面“健康保险公司协会”的职员。他们聚到那幢大楼的窗边,对豪华轿车旁我这个疯狂的保镖挥手,有的人还大声喝彩。我也向他们挥手致意。

沃格尔回来,看到我跳来跳去,又看见楼上窗边的那一大群人,立刻大发雷霆:“马上给我停下来,你这个白痴,你这样会让人对我说三道四的。你要练就回你的猴窝里去练!”我答道:“是。”为老板打开车门,又毕恭毕敬地坐回驾驶座。

德国领导令人讽刺的“洁癖”

尽管沃格尔靠污物、尘土和积垢积累了所有的财富,但他本人却是干净得一丝不苟。他对接触世界上的脏东西有一种几近歇斯底里的恐惧。

在沃格尔看来,他的奴工们都是不可接触的贱民,他得离他们越远越好。工人们到他家来要工资的时候,他发火的原因不光是钱包要瘪了。他还很害怕直接接触到他们的汗水、污垢和痛苦,尽管这些上门请愿的人其实都收拾得干干净净、整整齐齐。

现在我的服装也沾了沃格尔的奔驰车的光,裤子上熨着笔直的褶线,每天一身干净的白衬衫或者灰衬衫,打着领带。再也没有沉甸甸、湿答答的工作靴,而是闪闪发亮的皮鞋。尽管如此,对沃格尔而言,我仍然是一个来自无产阶级底层的下等人。就连我在柴油街的住址也是一个耻辱。在沃格尔的眼中,那里住的都是人下人,他们都在尘垢里生活,在污秽中谋生。

要做沃格尔的司机,我每天早上7点半就要到他家门口,然后等半个小时以上。有一天我突然想上厕所,按了按门铃,问沃格尔能不能借用他家的厕所。

沃格尔:“小便还是大便?”

我:“都要。”

沃格尔很不高兴:“在外面解决掉吧。”

我:“外面哪里啊?”

沃格尔:“转过街角随便在哪儿都行,去吧。”

我:“那个街角在哪儿啊?”

沃格尔:“我管你在哪儿呢!”

他将我像一条狗一样打发到街头。我真的很想在他那辆奔驰的引擎盖上拉一泡,就拉在那颗星上面。

10分钟之后,沃格尔出来了,我问他:“你家的厕所坏了还是怎么?”沃格尔:“不,没坏。不过我们不会在别人家里上厕所……”

我:“那要是别人到你家里做客,他们也要出去上厕所吗?”

沃格尔迟疑了一下:“我说过了,很少有客人来家里。工人和技师也不会用我的厕所,他们也都知道。从来没有人问我借用过厕所。在这方面我非常小心。”

我:“如果大家都像你这样想的话,是不是就没什么麻烦了呢?”

沃格尔:“那样就不会有人生病了,肯定。但不是每个人都这样想。有些人脏得像猪一样,想想都反胃。”

沃格尔应该在视察工地时去看看我们用的厕所,那可真是污秽不堪。公司不提供卫生纸,也几乎从不清理。其中一间厕所连门都没有。外面还总是排着长的队伍,你只能不管了,蹲在马桶上赶紧解决。这间厕所里,有一名德国人用记号笔写上了几个大字——外国佬专用。

后记

1986年10月20日,汉斯·沃格尔一案在杜伊斯堡金融犯罪庭开庭审理。他被指控诈骗、逃税、违反《临时人员雇用法案》,却又在法官宽大的判决下逃脱了应有的惩罚。他只被判处拘禁15个月,还缓刑执行,只罚款3600德国马克了事。

(来源/《别对我撒谎·23篇震撼世界的新闻调查报道》,约翰·皮尔格选编,华东师范大学出版社2010年3月第一版)

责任编辑/王兰馨