专题教学促读写能力提升

杨彩云

《义务教育语文课程标准(2011年版)解读》指出:语文素养是学生比较稳定的、最基本的、适应时代发展要求的听说读写能力修养,以及在语文方面表现出来的文学、文章等学识修养和文风、情趣、价值观等人格修养。语文素养是不断发展的,要注重后天养成、循序渐进。

在教学中依托“统编版”七下教材,遴选文本,关联不同文本为教学资源,解决学生语文学习选材单一问题。创设写作情境,达到解决问题、促进能力、提升素养、立德树人的教学目的。

一、实践背景

(一)教材分析

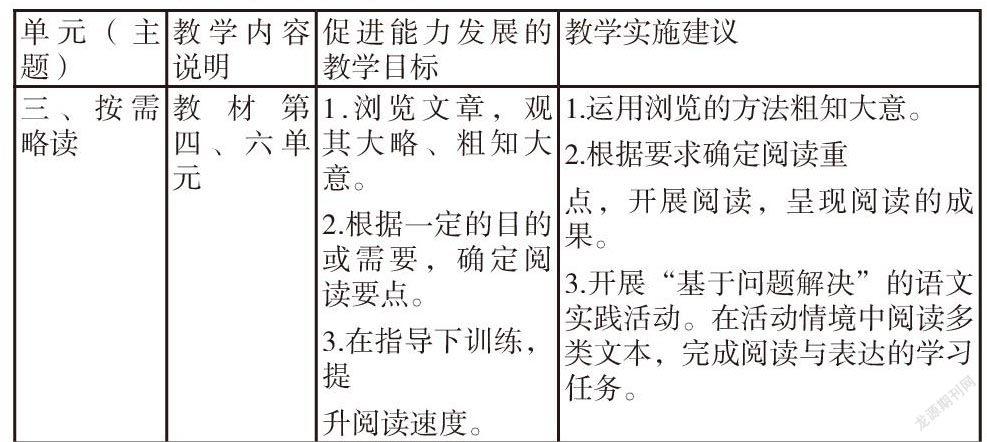

七下第四单元语文要素目标:本单元重点学习略读。通过精读了解某一类文章的特点后,就可以推而广之,去略读许多同类的文章。略读侧重观其大略,粗知文章的大意。略读时可以根据一定的目的或需要,确定阅读重点,其他部分的文字则可以快速阅读。另外,还要注意在阅读文章的基础上,對内容和表达有自己的心得。

本单元精读课文《叶圣陶先生二三事》。将《怀念圣陶先生》《我所见的叶圣陶》《那片绿绿的爬山虎》和叶圣陶生平,组成专题资源,学生从多个侧面了解叶圣陶先生。

本单元的写作重点是怎样选材。教材指出:“写作的材料源自生活。我们日常所接触到的各类人物,遇到的各种事情,都可以成为写作时的直接材料;而读过的书籍、文章等,还可以为我们提供一些间接材料。”指导学生把间接材料运用到写作当中,是教学重点。

(二)学情分析

有一部分学生喜欢读书,作文用不上。需要指导学生把阅读间接积累转化为写作素材,丰富语言表达。

(三)研究方向

1.整合单元读写目标,以专题阅读教学助力学生写作,教会学生“怎样选材”“如何选材”。精读《叶圣陶先生二三事》,读懂文章构思、脉络、组材、表达,在此基础上画出思维导图。从阅读角度明确写作思路,为独立写作打下基础。

2.选择专题阅读材料,合理组材,完成学生习作。把精读和略读相结合,能够从专题材料中,围绕中心从课外阅读中精选或者重组材料,完成学生习作《叶圣陶先生二三事》。通过语文学习实践,提升加工间接材料的能力。

二、理论支撑

(一)北京市学科指导意见

(二)课程标准

《义务教育语文课程标准(2011年版)》对写作教学要求:“注重写作过程中搜集素材、构思立意、列刚起草、修改加工等环节,提高独立写作能力。”对写作教学建议中提到:“写作教学应抓住取材、立意、构思、起草、加工等环节,指导学生在写作实践中学会写作。”[5]综上所述,写作要在实践中进行,要把搜集素材和取材落实到教学环节之中。

三、专题教学实践研究

(一)单篇精读提供写作思路

精读《叶圣陶先生二三事》依托文本提供思路:质疑提问,发现文章标题和内容之间的关系;概括事件,为写作选材作铺垫;脉络追踪,明确安排材料顺序的目的;体会情感,把握散文语言表达特点:散文叙议结合,细节描写丰富情感表达。

通过以上环节,学生读懂教材,并在此基础上绘制本篇文章的思维导图。

(二)概括事件圈定选材范围

通过单篇精读训练,布置学生课下略读任务:概括专题所有文章叶圣陶的事件,梳理叶圣陶性格、精神、品质。学生阅读和实践相结合,通过动笔把读书、积累落到实处。通过阅读积累,完善认知,构建素材体系。

(三)搭建框架完成提纲撰写

构思立意、列纲起草提升学生整体构思文章的能力。

1.同学展示阅读成果:教师引导学生思考,课外阅读从不同角度了解人物,陶冶情操,净化心灵;更为写作提供材料,有米下锅。

2.恰当使用材料,构思立意,列刚起草。

(1)寻找高频词语确定文章中心

(2)搭建整体结构理清写作思路

(四)围绕中心修改材料细节

搭建好写作框架,通过细节描写加工课外材料,突出中心。以“叶圣陶原谅朱自清弄丢文稿”为例,指导学生抓住细节,修改材料。

首先改变课外材料人称;围绕“和易”中心词扩写。

他又是个极和易的人。他辛辛苦苦保存着的《晨报》副张,上面有他自己的(精心构思、反复推敲)文字的,(出于对朱先生的完全信任,愿意分享他的写作成果)特地从家里(让朋友)捎来给朱先生看,让朱先生(漫不经心)放在一个书架上,给散失了。他只略露惋惜的颜色,随即说:“由他去么哉!”朱自清先生(原稿我)是至今惭愧着,因为朱先生知道叶老(原文他)作文是不留稿的。

(五)议论抒情升华文章中心

通过教材精读学习,学生明白,散文写作善于运用议论抒情表达方式,抒发作者对文章人物的情感,一定写出通过丰富阅读自己对叶圣陶先生的真挚情感。

《我所见的叶圣陶》朱自清先生是这样表达的:“我是至今惭愧着,因为我知道他作文是不留稿的。”在教师指导下,学生修改:“叶老是多么不舍自己的文稿。但怕朱先生难为情,只是略露惋惜,即使失去最心爱的东西,也毫无怨言,这份和易,善解人意又岂止是惭愧了朱先生,也让我们后代肃然起敬!”

以上训练,层层递进,按照逻辑思路,抓住写作的核心要素,让学生感觉写作并不是一件难事,从而提高独立写作能力。学生在教师组织的专题活动中,提升语文素养,落实单元阅读和写作目标。通过教师的智慧整合,挖掘写作训练点,让学生有成就感,写出优秀习作。