面向文物价值论的藏品鉴定与鉴赏

摘要:要想对文物的价值作精准的评估,就要依靠文物价值理论。本文主要基于文物价值论的理论知识,对我国现有的文物藏品的鉴定方法提出改进的方案,使理论与实践相结合,实现艺术品鉴定人员的水平提升。

关键词:文物价值论;藏品鉴定;鉴赏

人类诞生至今已有万年历史,随着人类文明的发展,古人曾经使用过的具有民族特色和文化因素的劳动用具、生活用品已经成了文物,对社会文化研究具有重要的作用。作为博物馆的立馆之本,文物藏品的重要性不言而喻,相关从业人员和业余爱好者唯有对文物价值论深入研究,才能提升自己的鉴赏水平,促进行业良好发展。笔者从理论着手,结合现有的检测技术谈谈如何提高藏品鉴定的正确率,并对藏品的艺术价值和文化价值作进一步的挖掘,使文物鉴赏在社会得到普遍的认同。

一、文物价值论的定义概述

人类文明的源远流长决定了文物藏品种类的多样和文物数量的繁多,每一段时期的日常用品都有其独特的艺术魅力和文化因素。文物价值论是对文物藏品所具有的多重价值的综合研究理论,揭示文物在现今社会的使用价值、经济价值和独一无二的社会研究价值、文化价值等等。文物藏品不具有再生性,文物藏品的价值随着时间的流逝不断提升,出土年代的不同会对其价值判断产生巨大的影响,因此,文物藏品的鉴定人员应当深入研究文物价值,增强自身的综合素质和判断能力,通过对文物藏品的鉴定实践丰富自身经验,提高对文物藏品的鉴赏水平和技术水平。

二、鉴定文物藏品价值的技术

我国的文物鉴定行业已经得到了飞速的发展,虽然大多数技术人员主要依靠实践经验和文化素养对文物藏品的价值进行鉴定和判断,但是科学技术的不断引入也使一些鉴定人员开始使用检测仪器,对文物所处的时代和材料作精准的分析,这在一定程度上减轻了鉴定人员的负担。目前,我国文物藏品的鉴定人员主要利用文物观察法、类比法、总结归类法和科学判断法四种方法对文物藏品进行鉴定,在鉴定过程中对文物的特质、属性进行总结、归纳,积累自身经验,提高文化素养,增强眼力,鉴赏水平也随之得到提升。

(一)对文物进行观察的判断方法

观察法主要是经验较足的鉴定师根据其鉴定经验和较深的洞察力细致入微地观察和辨认文物(图一),根据文物的细节特点对文物所处的年代进行初步判断,再据此判明其材料和真伪。观察法对鉴定人员的眼力和经验有着较高的要求,仅仅依靠观察法鉴定,准确性不高,难以区分赝品和真品。现如今,许多作伪者都会对赝品进行做旧,只凭观察法很难从细节特征上分辨真伪,因此,结合其他科学方法综合判定必不可少。

(二)类比分辨法

除了直接观察文物藏品之外,鉴定师常常还使用文物类比的方法,类比内容包括两个部分:第一,根据初步判断的结果选择同一时代的文物,将两者进行对比,检验初步判断是否正确;第二,对文物的原材料、技术工艺、用途产地进行类比分析,判断其价值。目前类比法是我国鉴定工作中最常见的方法,部分鉴定师由于自身鉴定经验和阅历不足,需要不断地对鉴赏品进行对比分析,以此确定文物藏品的具体年份,积累经验,而经验较足的鉴赏师也能结合观察法对文物的年代、真伪进行精准判断。由此观之,文物鉴定的初学者可以利用类比法进行类比学习,有经验者也可以利用类比法提升鉴定准确度。虽然类比法可以通过同时期的文物比较鉴定文物藏品,但对鉴定人员有较高的要求,唯有熟悉各年代文物的细节特征,胸有成竹,才能做到精准鉴定。

(三)归类比较法

归类判别法主要根据文物的材质、年代等属性对文物藏品进行分类,将年代相近、材质相同的文物分到同一类别,便于鉴定人员判断,降低错误率。总体来说,要将归类法的作用最大化,就要注重類比的标准。例如针对各地博物馆的主题,则根据主题贴近程度选择合适的类别,对同属于某一时间段的文物藏品则根据年代分类。文物归类前需要初步鉴定,根据出土时间和使用价值、材料组成等进行分类,为后期的精准鉴定打下基础[1]。

(四)现代科学技术

随着现代科技的发展,大量辅助鉴定的高科技得以完善并在鉴定工作中普遍运用,目前较为常见的有同位素追踪定位法、文物材质的无损鉴定、新媒体设备的辅助鉴定等,统称为科学法。同位素检测法主要利用碳-14对文物的碳元素进行追踪判断,初步分析文物材质和所属年代,能精准确定5万年内的文物所属年代。对文物藏品材质的无损鉴定可以在不损害文物藏品内部结构的基础上分析、判断其材质,实现对材料的精准鉴定。利用新媒体设备辅助鉴定,可以放大文物藏品的细节和工艺特征,并以此辅助鉴定,提高鉴定的准确度。此外,人工智能也在藏品鉴定行业逐渐发挥其作用,设定相应的程序后,AI会对文物藏品进行分类汇总,减轻鉴定人员的工作负担,提高总体的工作效率[2]。

三、文物藏品的鉴赏的领悟层次

对文物藏品进行鉴赏时绝不能仅关注其经济价值,更要关注藏品的艺术魅力和研究价值,展现其蕴含的精神追求。文物藏品的鉴赏过程主要可分为三个层次:第一层,对文物藏品有初步的认知,对其外形、色彩有一定的欣赏能力,能从外观感受藏品的艺术魅力;第二层,对文物藏品的文化背景有所了解,能深刻感悟到文物藏品中蕴含的情感;第三层,深入探索、学习文物藏品背后的文化知识、历史故事,借助文物鉴赏提高自身的文化素养。

(一)观赏阶段

大多数博物馆的参观者都处于初级的观赏认知阶段,在这一阶段中,人们仅仅对文物藏品的外部特征,包括外观特点、颜色、体态等产生初步印象,根据讲解人员的解说词了解展品所处的年代、历史信息、制作过程、现存价值等,但这种认识比较简单,并没有形成深刻的思考,只是对感官的刺激[3]。

(二)感情思考阶段

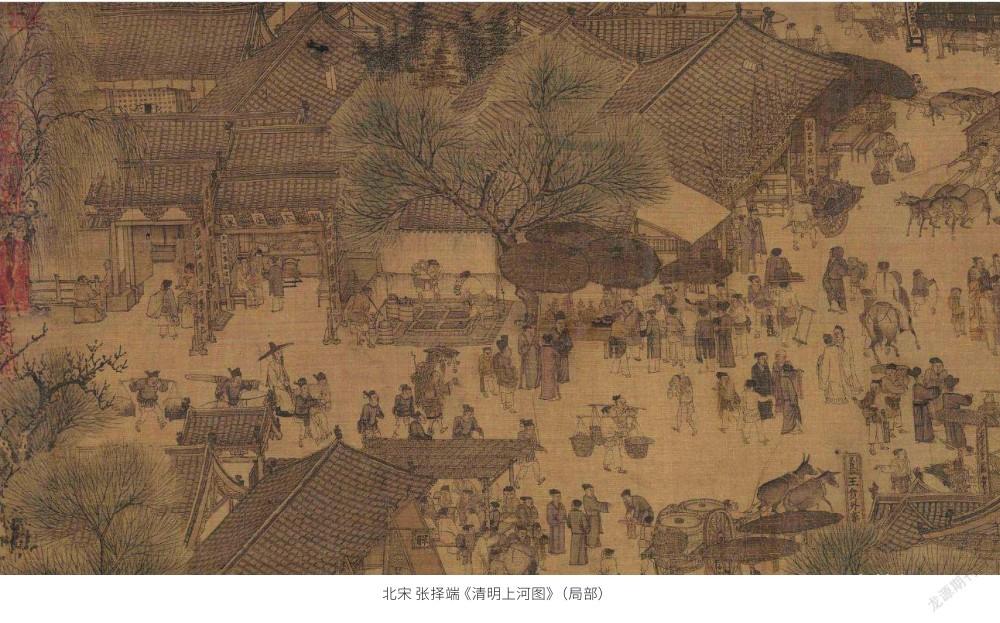

第一阶段的认知过程是对文物藏品基本信息的初步了解,要想深入理解,就需对其进一步研究,将目光落在文物藏品的年代上。科学技术的不断发展也使VR技术、3D模拟技术等得到普及,博物馆在展览品旁设置相应的观赏装置,应用这些技术,使鉴赏者如同身临其境,对文物藏品产生更深刻的印象,对文物所处年代的文化也得以深入了解,与展品形成共鸣。如北宋名画《清明上河图》(局部见图二)原版长逾5米,鉴赏者难以观其全貌,馆方就将其制作成动画形式,帮助鉴赏者全面、立体地感受画面内容。

(三)深入挖掘阶段

这一阶段主要是鉴赏者对文物藏品中所蕴含的文化因素作自主的感悟和思考,在挖掘文化内涵的同时拓宽思想境界,总结藏品的文化特性,并提出独到的见解。

四、文物藏品鉴定与鉴赏能力的提升策略

文物鉴定人员要想进一步增强鉴定能力,除了要积累相关的文化知识和实际鉴赏经验之外,还要充分利用现代科技,如人工智能等,对文物藏品进行鉴定,尽可能优化技术使用流程,提高人工智能鉴定的正确率,最好能做到批量化操作,实现鉴定效率的提升。同时,技术人员还可以利用大数据的检索功能,对藏品所处时代的数据进行检索,辅助鉴定,提高鉴定准确度。另外,博物馆等专业收藏机构应当利用互联网构建相关平台,在平台上展览、讲解文物藏品,提高大众对文物藏品的关注度,培育社会大众的美学素养。新闻媒体的工作人员也应当重视文物藏品的宣传工作,根据藏品的艺术价值和文化内涵,拍摄科普视频,撰写讲解文章,在社交平台上发表推送,与大众共同讨论,或邀请专家现场讲解和普及鉴赏知识。

五、结语

对文物藏品的鉴赏,其意义不仅在于评估文物藏品的艺术价值和经济价值,更是向社会传递鉴赏知识,塑造社会审美,带动大众共同学习历史文化。由此观之,文物藏品的鑒定、鉴赏不应只存在于博物馆等专业机构,更应走向民间,走向电视媒体,在各种栏目、节目中贯穿对中华文物的鉴赏和讲解,吸引大众,使文物品鉴、溯源成为社会风气。总而言之,对文物藏品的艺术品鉴要从多方面展开,重在挖掘其文化魅力、培养大众审美和助力文物保护。

作者简介

陈杨,1982年3月生,女,黑龙江哈尔滨人,副研究馆员,硕士,研究方向为文物宣讲。

参考文献

[1]成凯.面向文物价值论的藏品鉴定与鉴赏[J].文物鉴定与鉴赏,2021(2):78-80.

[2]田建红.基于文物价值论文物鉴定与鉴赏[J].东方收藏,2019(8):109-110.

[3]付森.博物馆藏品的数字化管理[J].文物鉴定与鉴赏,2018(12):90-91.

2971501705341