结肠直肠癌患者肠道黏膜区域的菌群分布

结肠直肠癌(CRC)是目前世界上最常见的癌症之一,统计数据显示:2018年大肠癌的发病率排名第3(>180万例)、死亡率排名第2(>86万例)。近年来,中国CRC的发病率和死亡率呈持续上升趋势,造成的医疗负担也在逐年增。与众多非传染性疾病一样,大肠内肿瘤的形成是多因素的,其主要影响因素可归结为两类:遗传因素和环境因素。根据家族和双胞胎调查数据结果可以看出,遗传因素造成的CRC发病人数仅占总数的12%~35%,环境因素对CRC的发生影响更大。

“人民、只有人民,才是创造历史的动力。”人本管理就是要求从尊重人、关心人、爱护人、理解人的角度对人的成长和发展负责,尊重人性,倡导人伦,关注情感。具体来讲,人本管理制度主要包括:

水位/流量反推法也是一种理论方法。该法主要思路和算法如下:①选取控制断面,确定断面历史最高水位和预警水位等指标,计算水位流量关系;②绘出各频率不同时段下(1 h、3 h、6 h)降雨的暴雨频率曲线图;③确定各暴雨频率下 1 h、3 h、6 h降雨形成的断面洪水过程线;④绘制各频率洪水洪峰流量与暴雨频率关系的曲线;⑤根据特征流量,从各频率洪水洪峰流量与暴雨频率关系图中查出该值对应的频率值;⑥根据该频率值,从暴雨频率曲线上确定降雨量,该降雨量即可作为临界雨量值。这种方法对资料的要求较高,并且假定洪水与暴雨同频率。

肠道微生物对宿主健康的主导作用被大量报道。虽然人类在100多年前就发现肠道微生物代谢产物会参与宿主体内代谢与循环,但直到最近宿主-微生物代谢相互作用才引起科学界的广泛兴趣,现在人们对肠道微生物的认知已经发生了根本性的转变。人类身体健康状况与肠道微生物组的变化息息相关,而宏基因组学分析作为一种有效的肠道微生物研究工具,在疾病与肠道微生态变化的研究中有极其广泛的应用,目前在对CRC患者肠道菌群宏基因组学的研究表明,肠道菌群紊乱对CRC发生和发展有重大的促进作用。

近年来对CRC患者粪便宏基因组学的研究发现,肿瘤的形成与生长与某些特定的粪便微生物有直接关联,例如脆弱拟杆菌、大肠杆菌、粪肠球菌等。肠道菌群的失调与粪便菌群的改变会增加肠道黏膜的通透性,加剧肠道黏膜上皮损伤,最终导致肠道肿瘤恶化。研究表明CRC患者粪便与正常人粪便的微生物菌群存在差异,而CRC患者肿瘤黏膜与瘤旁黏膜微生物的组成存在结构上的差异,所以在肠道疾病研究中,黏膜微生物组的研究可能比粪便微生物组的研究更能反映病变部位微生态的改变。

从天津市人民医院、天津市肿瘤医院和附近地区收集了33例个体粪便及部分黏膜样本(通过手术取得),包括13 例CRC 患者(年龄40~77 岁)粪便样本,6 例CRC患者肿瘤部位黏膜和邻近非肿瘤部位黏膜,20例健康人群粪便(年龄40~65岁,无任何肠道疾病)。纳入标准:体质量指数在正常范围之内,无超重或肥胖;既往无结直肠手术史;无家族性腺瘤性息肉病或遗传性非息肉性大肠癌的患者;无炎症性肠病(IBD)、代谢性疾病(如糖尿病、肥胖、高脂血症)或感染性疾病的患者、无严重肝肾疾病、无免疫缺陷;在收集标本之前3个月内未应用过抗生素或皮质类固醇激素或益生菌;无特殊饮食习惯。作为本研究的一部分,所有进行的调查均以1993年修订的1975年“赫尔辛基宣言”为指导方针进行,所有参与者均表示知情同意,本研究通过医院伦理委员会审批。

“银行说是上级行卡了规模,另外也觉得这笔贷款有风险。我向银行解释过,这家大企业信誉良好,回款及时,不会拖欠我们的款项,而且我自己企业的回款账户可以放在银行,还有什么担心的呢?但银行还是说不行。我觉得银行在风险评估手段上可以更灵活一些,仔细调研,不要一觉得有风险就干脆不做贷款了。”顾继宏说。

1 资料和方法

1.1 样本的获取

虽然有研究已经揭示了癌变部位黏液层微生物群与粪便微生物群在肿瘤发展过程起到了关键性作用,但当前研究并未综合比较粪便菌群、正常黏液层菌群和肿瘤黏液层菌群之间的关联性,以及不同来源微生物对CRC愈后的影响。本研究通过采用二代测序技术对CRC患者的粪便及肠道黏膜细菌菌群16S rDNA进行高通量测序并对菌群组成进行生物信息学分析,分析并比较了肿瘤处黏膜微生物和非肿瘤处黏膜微生物与粪便微生物的关联性。除此之外,本研究还采用流式细胞仪对CRC患者和正常人的粪便细菌总数进行了测定,分离并测试不同来源细菌菌株对肠癌细胞的毒性,探索了对治疗CRC患者可能有益的肠道细菌和潜在的治疗靶标,为CRC的防治提供了新的思路和理论依据。

1.2 16S rDNA测序技术对粪便、黏膜微生物区系的分析

本实验中,16S rDNA测序技术在华大基因股份有限公司HiSeq平台上进行。采用总DNA提取试剂盒提取粪便及黏膜样本菌群DNA,取质量合格的DNA提取液(30 ng/μL)及对应的融合引物配制PCR反应体系对菌群rDNA进行扩增,使用Agencourt AMPure XP磁珠对PCR扩增产物进行纯化并溶于Elution Buffer,建库完成后使用Agilent 2100 Bioanalyzer对文库的片段范围及浓度进行检测。检测合格的文库根据插入片段大小,选择HiSeq平台进行测序。

1.3 流式细胞仪检测粪便细菌总数

乳酸脱氢酶(LDH)存在于多种细胞中正常情况下不会分泌到胞外,所以胞外外LDH往往用于评估细胞凋亡和毒性通过。比较分菌株与癌细胞共培养后培养液中LDH含可得出各分离各菌株对不同细异的细胞毒差异性。对于HT-29细胞系,保护细胞免于凋亡而其6种它细菌都会诱导细胞凋亡(图6A)。对于LoVo细胞系,、和保护细胞免于凋亡而显著促进其凋亡(<0.0001,图6B)。在HCT-116 细胞系中,、、和促进了细胞凋亡(图6C)。综合分析不分离源源的细菌对3株细胞系的毒性分析,来自CRC患者肿处瘤黏膜的B.fragilis 1(而不是来自于瘤旁黏膜的B.fragilis 2)显著促进了3株癌细胞的凋亡(<0.0001),但F.nucleatu抑制护了HT-29和LoVo细的于自然凋亡(图6)。

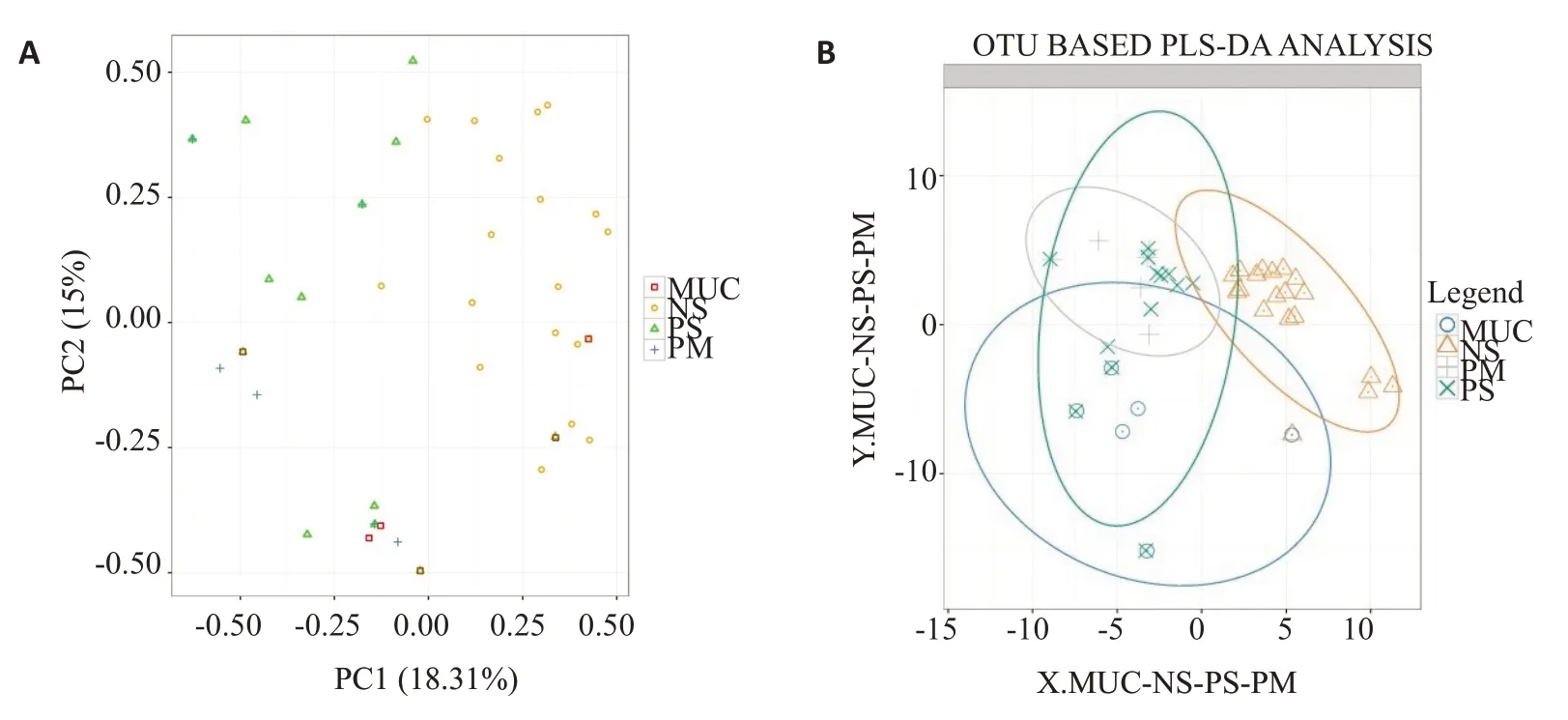

1.4 粪便及黏膜中细菌分离

从图3C可以看出,与CRC患者的粪便和黏膜相比,健康人群粪便拥有更丰富的、、。同比下CRC 患者粪便特有的菌株为(图3C)。CRC患者正常黏膜上含有较为丰富的、、等黏膜定植菌株,这些菌群的丰度在CRC 患者肿处瘤黏膜上明显降低(图3D)。相反的,CRC 患者肿瘤处黏膜表现为、、等肠道致病菌丰度增高。健康人群粪便OTUs组成与CRC患者存在较大差异,肿瘤处黏膜微生物PCA组成与CRC患者粪便相似,而非肿瘤处黏膜微生物PCA组成则交叉分布于健康人群粪便和CRC患者粪便之中(图4A)。PLS-DA(图4B)更为清晰CRC患者粪便微生物菌群与明肿瘤处黏膜微生菌群仅有仅部重合成。因此,粪便微生物可能同时受到肿瘤和非肿瘤黏膜微生物组成的影响。正常人粪菌群便与CRC患者粪菌群便及黏膜菌群组成差异较大,且CRC患者的粪便、肿瘤黏膜及瘤旁黏膜菌群也存的差异。

1.5 7株细菌对结肠直肠癌细胞的凋亡实验

为了研究从CRC患者粪便、肿瘤或瘤旁黏膜中分离得到的7株细菌对3种结肠直肠癌细胞的毒性大小,本实验采用乳酸脱氢酶检测试剂盒评估了肠癌细胞的凋亡实验。选取3 种人结肠直肠癌细胞HT-29、HCT-116和LoVo作为测试细胞,测试了从CRC癌患者肿瘤黏液中分离的Bacteroides fragilis 1、Enterococcus avium和Fusobacterium nucleatum;以及从瘤旁黏液中分离的B.fragilis 2、Ruminococcus gnavus;CRC癌患者粪便中分离的Lachnospira.sp.和.7株菌的毒性作用,具体方法为:

先将3株HT-29、HCT-116、LoVo结肠直肠癌细胞以5×10/mL置于6孔板中,在37 ℃条件下培养24 h,再向每个孔中分别加入10 μL 7株细菌菌液(细菌浓度为1.0×10CFU/mL),置于37 ℃条件下培养48 h。培养完毕之后,吸出1 mL培养基到1.5 mL离心管中,2500 r/min离心5 min,置于冰上待测。

1.6 统计学分析

本实验的数据用均数±标准差表示。使用GraphPad Prism 8统计软件对实验数据进行统计分析,制作数据图。采用Student's检验组间差异。<0.05为差异具有统计学意义。所有的实验都设置3组平行。

2 结果

2.1 CRC患者粪便菌群与健康人群粪便的差异

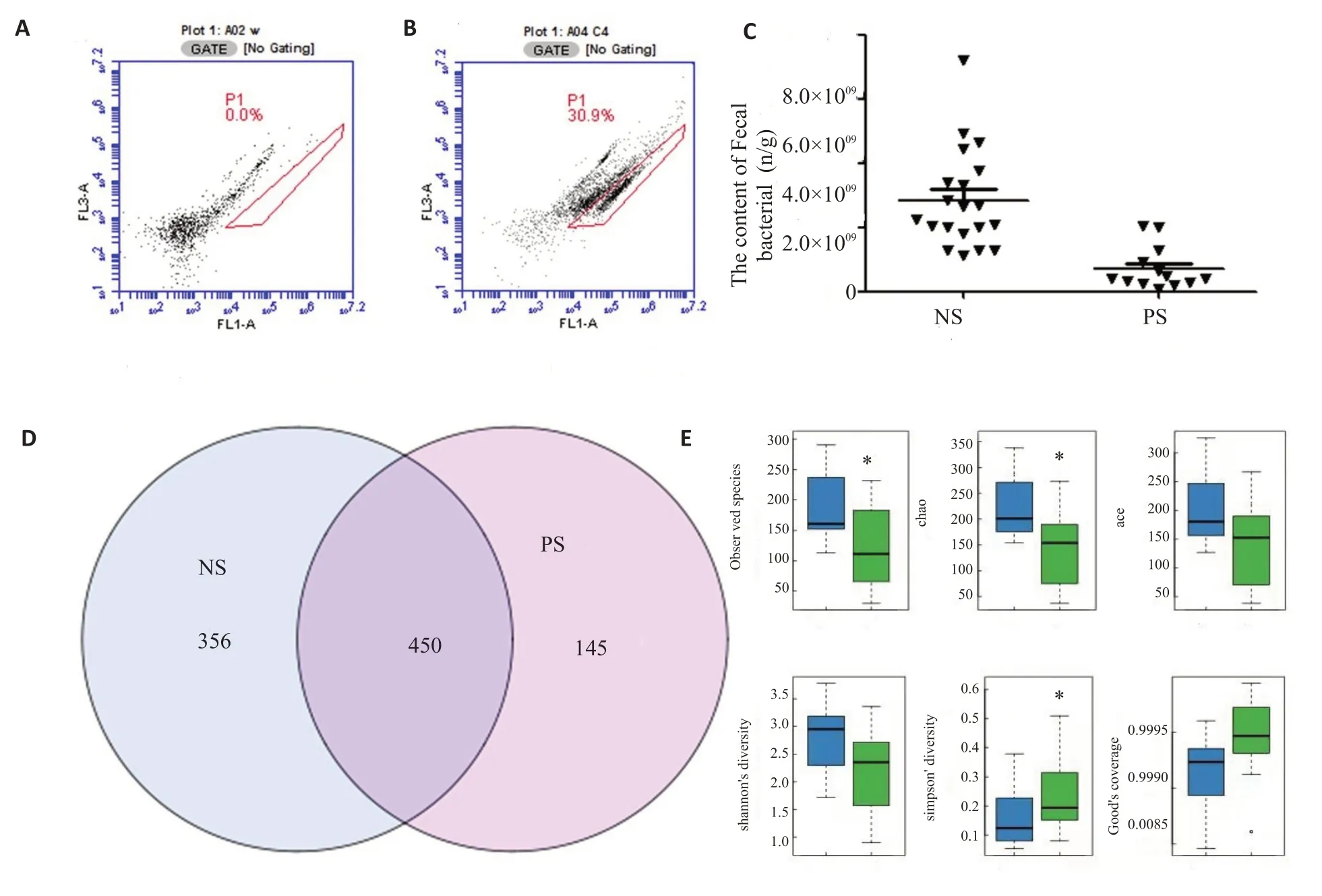

流式细胞检测结果表明,患者单位质量的粪便细菌含量要少于正常人群粪便(图1A~C)。16S rDNA测序技术检测发现CRC 患者的粪便菌群运算分类单位(OTUs)与正常人的交集为450、CRC患者特有的OTUs数值为145、健康人群特有的OTUs数值为356(图1D)。

随着时代的发展,全球范围内癌症发病率在持断升高,作为发病率最的高癌症之,的CRC一直威胁着人类的健康。癌症的诱发和恶化与肠道菌群的改相关,通过补充有益菌或移除有害菌可有效以改善肿瘤恶化。粪便菌群常用于性反映肠道菌变化情况,因此本研究对正常人和CRC患者粪便菌群进行了比较。发现健康人群特有的微生物的种要大于CRC患者。通过观测CRC患者的平均物种观测值、chao指数、ace指数、香农指数和辛普森指数,我们发现CRC 患者的粪便微生物的α-多样性要低于健康人群,而相关有研也究指出肠道菌群α-多样性高的个相对能更健康。在收集粪便时我们还发现CRC患者大多伴随着慢性腹泻现象,而这种与癌症相关的腹泻,与肠道中微生物的含量及多样性变化有关。经流式细胞仪检测发现患者单位质量粪便含量的细菌总数要少于正常人群粪便。通过二代测序对样本菌群进行16S rDNA测序分析我们发现,健康人群肠道微生物的种类要多于CRC患者。

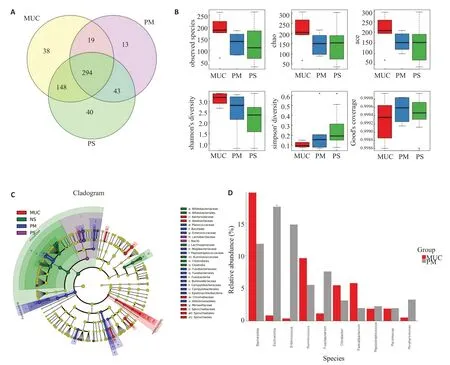

主成分分析(PCA)是一种对数据进行简化分析的技术,通过降维寻找变量间的共线性关系。通过分析不同样本OTUs组成可以反映样本间的差异和距离。偏最小二乘法判别分析(PLS-DA)是一种用于判别分析的多变量统计分析方法,根据观察或测量到的若干变量值,来判断研究对象如何分类的常用统计分析方法。PCA和PLS-DA的结果显示CRC患者和健康人群的粪便菌群在组成上有明显的差异性(图2A~B)。这种特异性可通过去除二者粪便共有菌而显现出来(图2C)。LEfSe分析聚类图(图2C)显示CRC患者具有多种独有的Clostridiales 存在,而健康人群则表现为特有的TuricibacteraceaeFlavobacteriales 等菌株。关键物种差异比较柱状图(图2D)比较发现,在丰度前10的物种(目)中CRC患者表现为Clostridiales 和Bifidobacteriales 占有比例显著增高(<0.05),而Lactobacillales、Bacteroidales、Enterobacteriales等菌所比例降低。通过对CRC 患者与健康人群粪便中的Escherichia、Enterococcus、Fusobacterium 相对丰度比较发现,两者差别不明显(图2E)。

2.2 CRC患者粪便与其肠道黏膜的微生物比较

从CRC患者粪便、肿瘤黏膜及非肿瘤处黏膜菌群的韦恩图(图3A)可以看出非肿瘤处黏膜菌群OTUs组成与患者粪便交集数值更大,而肿瘤处黏膜菌OTUs组成与二者的交集数值相对较小。此外,非肿瘤处黏膜与粪便菌OTUs总值均高于肿瘤处黏膜。因此,CRC患者粪便细菌种类更接近于正常黏膜而不是肿瘤处黏膜。对比3者的物种观测值、chao指数、ace指数、shannon指数及simpson指数(图3B),非肿瘤处黏膜菌群的α-多样性更,高而粪便和肿瘤黏膜的α-多性样更为接近。

取0.1 g粪便样本或适量黏膜样本,加入无菌生理盐水后碾磨混匀,10倍梯度稀释至10倍,在稀释度为10、10、10的试管中各吸取0.1 mL分别倾注在凝固的NB、MRS、RCM、BHI、YPD培养基平板上进行涂布、涂布至均匀无水痕后倒置放入培养温度为37 ℃的厌氧培养箱中,充入气体组成为80%N、10%H、10%CO的混合气培养36 h。培养完毕后取出,选取菌落数为100左右的平板,挑取所有菌落至相应液态培养基中,37 ℃厌氧培养36 h。采用16S rDNA片段扩增测序的方法进行对菌株进行分子鉴定,16S rDNA扩增片段所采用的引物是V3-4F5'-GACTACHVGGGTATCTAATC C-3'和V3-4R 5'-CCTACGGGNGGCWGCAG-3'。扩增产物测序序列在采用BLAST(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)工具进行比对,进行3次重复PCR验证菌株鉴定结果的准确性。

2.3 粪便及黏膜中菌群的分离

肠道菌群在癌症发生过程中扮演着重要的作用,但在实际研究中肠道内菌群的变化是一个动态平衡的过程,饮食结构及环境因素可以显著影响粪便菌群结构。黏膜上的微生物多以黏蛋白作为固定营养来源且被肠道黏膜包裹,因此其在短期内受到外界环境因素(如腹泻)影响的可能性相对较小。本研究为了更直观比较CRC患者粪便菌群组成与黏膜菌群组成的差别,在比较PCA和PLS-DA时还加入健康人群粪便样本作为对照。另外,在本研究中我们发现CRC患者粪便与癌变黏膜菌群α-多样性相似度高但菌成菌株间差异较大,这表明粪便与黏膜微生物组成虽然相似但存在差异。该研究结果与大数据追踪CRC患者肿瘤恶化情况的结论相近,说明黏膜菌群的改变在患者肿瘤发生过程中贡献率更大。

本次调查抽取的44例接受DIEP乳房重建术的患者中,有12例发生引流管留置时间延长(>7天),占27.27%。

2.4 7种分离菌株菌对结肠直肠癌细胞的凋亡实验

流式细胞仪检测粪便中细菌总数如先前报道。新鲜粪便样本在150 r/min的条件下匀质5 min,取0.2 g匀质后的粪便样本用生理盐水(0.85%)稀释到10倍,采用孔径为5 μm的无菌滤器去除杂质。随后取1 mL的稀释液液中加入1 μL SYBR Green I工作染料(1∶100稀释于二甲亚砜中;37 ℃孵育15 min)。使用C6 Accuri流式细胞仪(BD Biosciences)对悬浮液中存在的微生物细胞进行流式细胞术分析。荧光事件监测使用FL1 533/30 nm和FL3 >670 nm光学探测器。对前方和侧面散射的光线进行收集。利用BD Accuri CFlow软件将FL1、FL3密度图上的微生物荧光事件与粪便样本背景进行门控和分离。在FL1 通道上应用了一个阈值2000。门控荧光事件在正向侧方密度图上进行评估,以排除剩余的背景事件并获得准确的微生物细胞计数。所有样本的仪器和门控参数设置相同。

人生最难得的就是,愿意沉下心来将一件事做到极致,哪怕已经取得了万众瞩目的成绩,巩俐仍选择将自己的全部精力都放在钟爱的事业上。因为生命很贵,经不起浪费。

3 讨论

CRC患者的平均物种观测值、chao指数、ace指数、香农指数均低于健康人群,而辛普森指数高于健康人群(图1E),由此可以得出CRC患者的粪便微生物的α-多样性显著低于健康人群(<0.05)。

本研究通过PCA和PLS-DA分析发现,健康人群的粪菌组成、CRC患者的粪菌组成的特异性不同,这一结论与既往的研究相符。比较健康人群与CRC患者粪便菌群组成可知健康人群具有较高丰度的及,而CRC 患者粪便中、、丰度较高,王新颖等研究也得到了相应结论。其中部分、等菌的存在被认为对肠道是有益的,而有大量研究报道指出等菌株对肠道健康是不可或缺的,但CRC患者粪便中含有较高丰度的其是否与CRC的形成相关有待于进一步去研究。虽然仅通过比较观测到某一或多个微生物群在CRC患者肠道中富集而断定其与癌症的发生存在因果关系是不可取的,但值得注意的是,患者粪便中的一些特异性微生物可能有利于CRC的预防及诊断防治。

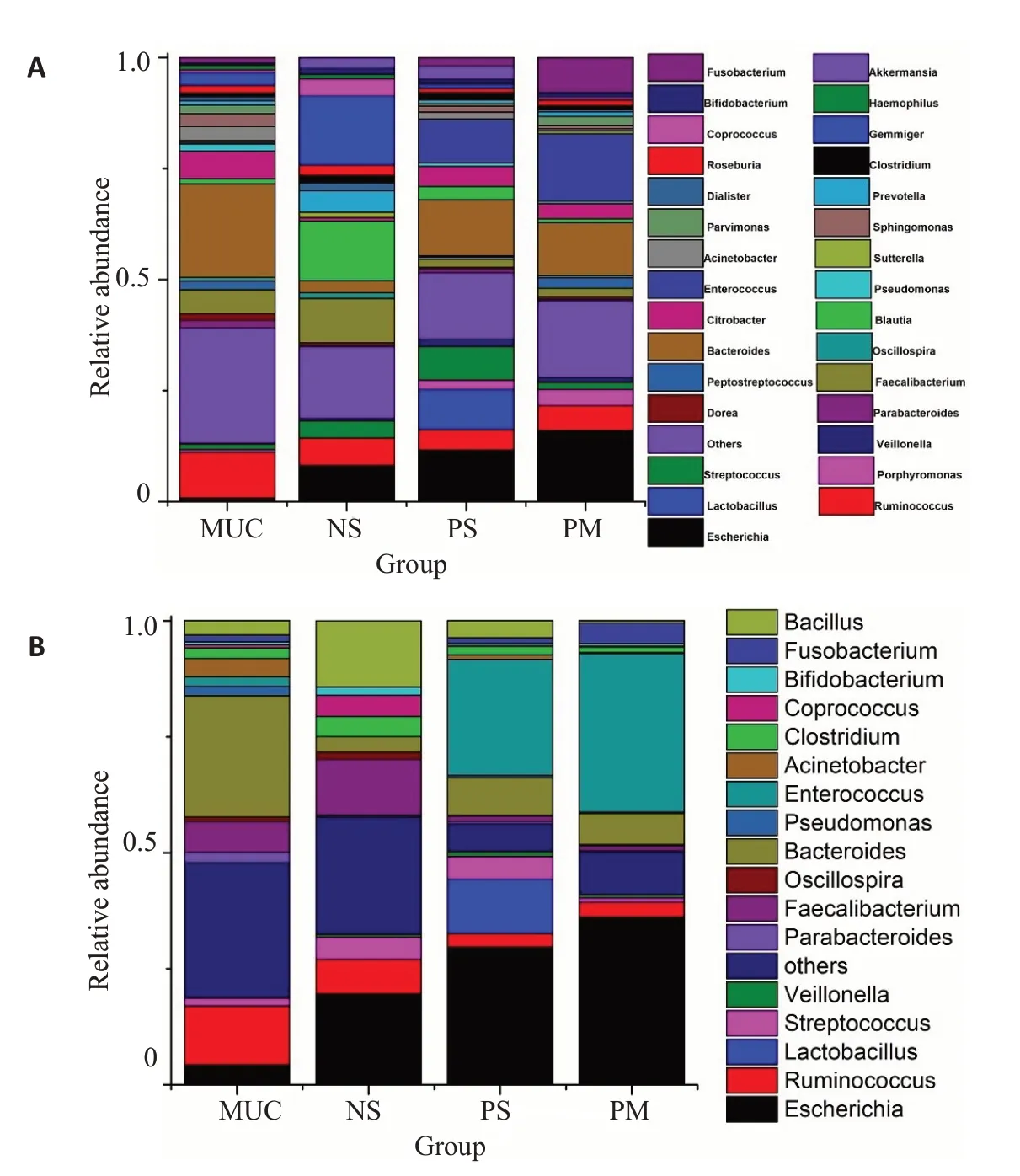

通过对健康人群、CRC患者粪便及黏膜分离出的菌株进行统计可以发现易分培养离的种属相对较少(仅16种,16SrDNA二代测序显示术有30种)。比较组种菌群鉴定结果可以发现,16SrDNA二代A测术(图5A)与分菌鉴定出的菌株(图5B)得出的结论较为相似,如CRC 患者粪便及黏膜具有较高丰度的Escherichia 和Enterococcus,健康人群粪便具有丰富较高的Clostridium,CRC患者非肿瘤黏膜上具有较高丰度的Bacteroides及Ruminococcus。

2.7控制饮水量。在经过栓塞治疗好转的当天夜晚凌晨四点患者尿液再次由淡黄色转成淡红色,于次日教授查房时指导患者减少饮水量,通过浓缩尿液减少出血,方法是除了正常的三餐饮食不另外摄入水份,三餐以清淡高蛋白饮食为主,例如米饭,鸡蛋鱼类肉类,避免汤,减少盐的摄入量,减少口渴感,从而减少水的摄入量。间断的夹闭尿管,定时的开放,三天的饮水控制患者尿量维持在1000-2000ml/d,尿液淡红清亮,未见暗红色,每天清晨查血常规,血色素未见明显下降。

在比较CRC患者粪便及其肿瘤/非肿瘤黏膜菌群时我们发现其结果与粪便菌群比较结果完全不同,即CRC患者非肿瘤黏膜上含有较为丰富的、、等黏膜定植菌株,而肿瘤处黏膜中、、等肠道致病菌丰度显著增高,这与既往的研究相符。

CLIL是一种把学科内容和语言学习结合在一起的方法,既促进了学科知识的学习,又提升了学生的二语或外语能力,在西方国家已经获得了长足的发展。在中国,CLIL教学法还有较大的发展空间,在CLIL教学理念的观照下大力培养航海英语师资,必将促进我国航海英语教学。

黏膜定植菌株通常反映肠黏膜的健康状态,而等菌则与肿瘤细胞代谢异常相关。

通过对粪便及黏膜中微生物分离可知多数潜在的病原菌和有益菌都是可以分离培养的,潜在有害菌可以经体外和动物实验进一步验证其致病机理及如何预防,而潜在有益菌也可以经实验开发为益生菌产品用于疾病的预防及治疗。在细胞凋亡实验中本研究发现分离自CRC患者的微生物对三株癌细胞表现出不同程度的毒性,来自于CRC患者肿瘤黏膜的1可以显著促进肠癌细胞的凋亡(<0.0001),而可以显著保护肠癌细胞免于凋亡(<0.001)。有研究表明会促进CRC的发展。另外也有研究对非产毒素的脆弱芽孢杆菌与免疫系统关系的进行了研究,表明部分脆弱芽孢杆菌菌株可能是防治CRC的潜在益生菌。因此,肿瘤黏膜定植的可能是防治CRC的潜在有益菌,而抑制在黏膜定植可能是CRC的潜在防治手段。

在肠镜或手术前后都需要短时间调整饮食并服用相关药物,这些措施可能会显著影响肠道黏液表层的微生物结构,黏液层深处因有黏液包裹而受到的干扰较小。在本研究中,我们是选择的样本为手术所取的6例CRC患者肿瘤或瘤旁内层黏膜,相比于通过肠镜取得的黏膜而言,更能代表肠道黏膜菌群分布情况。

综上所述,本研究发现CRC患者粪便与肿瘤黏膜菌群α-多样性上有较高的相似性,但与CRC相关的核心菌群却完全不同。我们研究了不同来源的细菌对癌细胞的影响,发现来源于肿瘤黏膜处的细菌与癌细胞增殖和凋亡相关性更强。虽然粪便和黏膜菌群在研究CRC患者肿瘤发生中都具有其各自的特性,但经细胞实验验证后表明黏膜菌群中一些定植菌株可能与肠道肿瘤发展关联性更强,这一研究结论有望为CRC的防治提供重要的线索和参考。