音乐文物类展览的叙述与呈现

——以“龢:音乐的力量——中国早期乐器文化”展览为例

魏 冕

“龢:音乐的力量——中国早期乐器文化”作为2022 年国际博物馆日中国主会场的重要展览,于2022 年5 月18 日至8 月29 日在湖北省博物馆展出。该展览由国家文物局、湖北省人民政府主办,湖北省博物馆、湖南省博物馆、四川博物院等全国15 家文博机构协办,共展出116 件展品。展览通过展示先秦时期的重要音乐文物,系统呈现了早期乐器的品种由少到多,结构由简到繁,制作技艺日渐成熟,音乐性能臻于完善的发展过程。从乐器之“和”到制度之“和”、观念之“和”,展览通过音乐文物展现了礼乐文明的形成与发展过程。

湖北省博物馆作为一家以历史文物为主要收藏对象的综合性博物馆,在策划和实施这一以音乐文物为主体的展览项目过程中,尝试在突出音乐文物特色的基础上,彰显其在历史叙述框架内的社会身份和功能。为贯彻这一策展理念,策展方在展览选件、叙述线索梳理、内容大纲撰写、展项设计实施等方面均进行了有益的探索,其间既收获了经验也得到了教训。本文拟对该展览的策划与实施历程进行总结与反思,为业界提供一项可资参考的实践案例。

一、策展理念与展览叙述线索的确立

展览标题“龢:音乐的力量——中国早期乐器文化”,力图传达出展览的策展理念:通过展示先秦时期乐器的发展过程,反映先民对乐器声音的认知和探索历程,并以此串联起一部早期社会演进史。乐器作为人类认识自然、组织社会生产生活的独特载体,其奏响的和谐之声源于自然,后被纳入构建社会、人格的观念体系,可以说深度参与了早期中国社会的发育过程。这一策展理念,不仅直接体现于展览标题,也被贯彻于展览逻辑线索的设计之中。“龢”这一标题,来源于乐器和谐之声的启示,也暗示了这一观念对先秦时期人与社会的深刻影响。展览力图呈现“从器物到观念”的叙事线索,透物见人、见社会,将一部社会变迁史凝练于器物变迁史之中进行展示。因此,从诠释乐器本身的角度入手,借助乐器学研究的分析框架对展品进行解读,被确定为确立展览框架的理论依据。乐器研究应主要包括两个方面:对乐器发声部分主要特点的识别和描述,例如影响振动的主要因素、振动发生机制、乐器构造、制作方式、装饰和附件的设置;地理文化意义上的起源、乐器用途、演奏技巧、音乐表演和社会背景。①Geneviève Dournon: “Organology”, in Helen Byers(eds.): Ethnomиsicology: An Introdиction, New York: Norton, 1992, pp. 289-290. 转引自曹本冶、洛秦编著:《Ethnomusicology 理论与方法英文文献导读》(卷二),上海:上海音乐学院出版社2019 年版,第190 页。概括而言,一是乐器声学方面的探讨,二是乐器的文化研究。策展方希望把这两个层面的内容,结合不同历史时期出现的乐器,通过恰当的展示手段,在合适的空间方位进行阐释。

图1 展览序厅(郝梦妮摄)

策展理念在展览项目中的呈现方式,取决于在对展品特点深入分析的前提下所确定之展览叙述线索。本展览的主要展示对象是先秦时期的乐器,面对一个以先秦乐器为展示主体的展览,策展方需要在充分考虑其出现时间早这一特点的基础之上,构思适合借由早期乐器讲述的音乐知识系统。综合展品特点和展览主旨,策展方认为在历时性的框架内,讲述乐器、音乐与社会生产、组织、制度之间的互动关系,是较为恰当和可行的展览内容实施方案。策展方期望通过将乐器学、社会学、人类学视角运用于对音乐文物的考察,丰富对音乐文物的认识,将早期乐器、音乐发展史和社会生活史串联起来,建构一个以乐器发展为“主线”的社会史发展叙事线索。具体而言,结合早期乐器的构造和音响学特点、早期音乐形态及其适用的仪式场合,我们试图梳理先民对“声、音、乐”概念认知的演进历程。先秦时期,“声”“音”“乐”所指各有不同,先民对三者的认知过程,也反映了声音被人类认识、筛选,逐步形成音乐概念,进而有意识地将其引入社会生产、生活的过程。以“声”“音”“乐”为叙述框架,恰好可以满足将前述的乐器声学和乐器文化等相关知识整合进展览内容大纲的要求,且便于落实在每一单元展览线索的梳理和展品组织的实践中去。

以“声”“音”“乐”作为组织展览线索的思路,来源于先秦时期音乐文献的启示。郑注《礼记·乐记》“宫、商、角、徵、羽杂比曰音,单出曰声”,《礼记·乐记》:“声相应,故生变,变成方,谓之音。比音而乐之,及干戚、羽旄,谓之乐。”②[唐]孔颖达:《礼记正义》卷三七,阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局1980 年版,第1527 页。可见先民对音乐的知觉与认识,经历了由对单一声响、具有和谐音程关系的多音的认识,到对音乐作为礼仪仪式重要组成部分的认识。前二者可以通过对早期乐器的形态、发声原理等的说明加以阐释,乐器、音乐与仪式的关系,则需要在仪式的情境下阐释乐器的作用。大卫·科泽在《仪式、政治与权力》中将“仪式”定义为一种体现社会规范的、重复性的象征行为。③[美]大卫·科泽:《仪式、政治与权力》,王海洲译,南京:江苏人民出版社2015 年版,第11 页。乐器在仪式中不仅制造声音,同时也承载着独特的象征意义,它不仅沟通了仪式参与主体之间的关系,更建立了被祭祀对象与祭祀主体之间的关系。④Gilbert Rouget: Mиsic and Trance: A Theory of the Relations between Mиsic and Possession, Chicago: University of Chicago Press, 1985, pp. 113-114.乐器这一可以唤起个体情感反应的媒介,正是通过仪式,得以参与社会组织的构建过程。不同的历史时期,仪式的形态及其社会功能亦表现出不同的时代特点,乐器在其中所扮演的角色及形制、编制也相应发生改变,以上内容都是策展方期望在展览中进行深入探讨的。

策展方企图从“声”“音”“乐”的角度展示乐器的发展过程,而贯穿于这一过程的观念线索,便是“和”的思想。这一理念不仅体现在先民对乐器声学现象的认识上,还体现于时人对政治秩序和理想人格的想象之中。《吕氏春秋·仲夏纪》:“声出于和,和出于适。和适,先王定乐,由此而生。”⑤[战国]吕不韦撰,[清]许维遹释、梁运华整理:《吕氏春秋集释(上)》卷五《仲夏纪·大乐》,北京:中华书局2009 年版,第108 页。《礼记·乐记》:“大乐与天地同和,大礼与天地同节。和故百物不失,节故祀天祭地。”⑥[唐]孔颖达正义:《礼记正义》卷三七,阮元校刻《十三经注疏》,第1530 页。“故乐也者,动于内者也。礼也者,动于外者也。乐极和,礼极顺,内和而外顺,则民瞻其颜色而弗与争也,望其容貌而民不生易慢焉”⑦[唐]孔颖达正义:《礼记正义》卷三九,阮元校刻《十三经注疏》,第1544 页。。先民从追求声音之间的和谐关系,到追求人与自然、社会秩序的和谐,进而将“和”的理想内化为理想人格的标准,“和”的观念从音乐领域走向社会领域,逐渐被赋予了丰富的社会意涵。如何将“和”这一观念的形成和发展过程,通过恰当的展项串联在展览内容线索之中,是策展方需要考虑的问题。

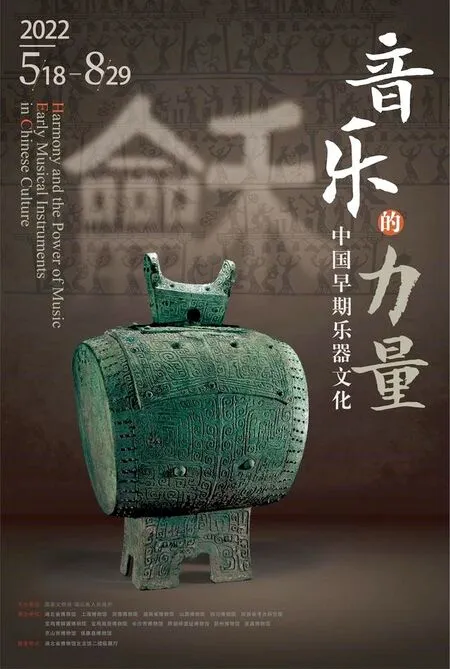

图2 “龢:音乐的力量——中国 早期乐器文化”海报之一

图3 “龢:音乐的力量——中国 早期乐器文化”海报之二

图4 “龢:音乐的力量——中国 早期乐器文化”海报之三

二、围绕展览主题确立各单元展览 内容、形式和展项设计

在前述策展理念的指导下,策展方按照时间线索将展览分成五个单元,将“声”“音”“乐”的策展思路贯穿于历时的考察和各时段乐器的分别考察中,通过将乐器置于不同历史阶段的社会生产生活与制度背景之下,展示乐器和早期礼乐文明的演进过程。

展览第一单元题为“神人以和——生产中的乐器”,旨在讲述新石器时代早期乐器的形态及其与社会生产之间的互动关系。“神人以和”出自《尚书·舜典》“八音克谐,无相夺伦,神人以和”⑧[唐]孔颖达等正义:《尚书正义》卷三《虞书·舜典》,阮元校刻《十三经注疏》,第131 页。,描绘了先民在认识自然水平有限的条件下,对乐器社会功能的初步认识。远古时期,人们模拟自然之声创制乐器,用于渔猎、求偶和朴素的科学实践等,并借以表达情感、交通神灵。考古发现,新石器时代的乐器多出自遗址中的公共空间、天文观测点和重要人物墓葬中,是先民祈愿风调雨顺、多子多产、沟通神灵的工具。本单元所展示的乐器,制作材料皆直接取材于自然界,制作技术相对简单,可以发出的音高十分有限,反映了文明诞生之初,先民对声音和音程的认识。策展方在展览第一单元意图向观众说明的,是乐器作为发声器的发声原理和早期特点,以及乐器在产生初期的实际用途与象征意义。展览从气鸣乐器入手,依次展示了单孔骨哨向多孔陶埙、骨笛的演化过程,这不仅是为了体现早期乐器制作技术的演进,先民对单音、音程的感性认识过程,更是为了引出“龢”的意涵。龢,所从“龠”旁本像管乐器,本义指乐器声音和谐,引申为广义的和谐。⑨宗福邦、陈世铙、萧海波主编:《故训汇纂》,北京:商务印书馆2003 年版,第2653—2654 页。为了在展线的起始部分将“和”的观念植入观众脑海,当“龢”的概念在展厅出现后,为配合石峁口簧复制件展品的展出,策展方在展品一旁设置了“乐器的发声”版面,介绍了振动体整体与局部振动所产生的基音、泛音和它们所构成的谐音列的声音现象,说明先民正是通过演奏骨簧,产生了对谐音的感性认识,且掌握了从谐音列中筛取自然音程以演奏曲调的方法。借由口弦,策展方成功展示了乐器的发声现象所蕴含的“和”的观念。在本单元的最后,策展方在展线上设置了石家河陶铃。合瓦或椭圆形的陶铃,能发出两个不同的音高,启迪了先民对固定音高音程关系的认识,是后继出现的“双音钟”的雏形。陶铃被设置于此,既呼应了前述之先民对音程的认识,又为后续单元“双音钟”演变过程的展示做了铺垫。“乐器的发声”是本单元拟向观众说明的关键问题,因此我们设置了“声音是什么”视频,旨在通过将物理现象可视化的方式,对乐器发声涉及到的基本概念进行扼要介绍。考虑到大部分观众的物理知识水平,我们将所介绍的知识点控制在振动、振幅、频率、乐器音色的形成等几个方面,让有兴趣的观众在短时间内对相关的声学知识形成基本认识。为了强调早期乐器与社会生产的关系、乐器使用的社会情境,我们在第一单元首件展品(跨湖桥骨哨)上方设置聚音罩,播放狩猎场景下的击鼓与吹奏骨笛的音频,为展品营造社会生产生活的声音场景。我们在第一单元制作了艺术化立体分层场景,旨在展现骨笛等早期乐器的持有者、乐器在农业生产中的用途、当时先民的社会生活场景等。为了暗示早期乐器制作材料直接取材于自然,同时弥补早期乐器形态缺乏视觉冲击力的不足,我们在这一单元设置了模拟石质岩片的异形展架,以丰富展柜空间内的视觉效果。

图5 展厅第一单元(黄翀宇摄)

展览第二单元题为“既和且平——仪式中的乐器”,讲述了随着青铜铸造技术的发展,乐器为适应商代祭祀仪式进行的变化与改进。“既和且平”出自《诗经·商颂·那》:“鞉鼓渊渊,嘒嘒管声。既和且平,依我磬声。”⑩[唐]孔颖达正义:《毛诗正义》卷二十《商颂·那》,阮元校刻《十三经注疏》,第620 页。它生动描绘了商代一场祭祀仪式上的声音景观,从声音的角度勾画了乐器在仪式中的独特作用。商以前,先民始将自然界的中正平和之声引入仪式,以乐器为中心的仪式活动已经出现。商人沿袭以乐“事神致福”的观念,祭祀频繁,发展出许多新仪式,鼓、镈、庸等大型青铜乐器在其中扮演着沟通天地、神人、仪式参与者的重要角色。本单元展出的乐器,以大型青铜乐器为主,其在体量、制作工艺等方面,与新石器时代的乐器相比,已经有了很大进步。策展方意图在这一单元将关注点由“声”与“音”转向“乐”(包含音乐、诗歌、舞蹈、游艺等各种活动的综合形式),探讨乐器在仪式中的角色。乐器在巫仪中的象征性含义很可能使其起到了链接神与人、奏乐者与仪式参与者的作用,因此它成为了仪式空间中的声音与视觉中心。“庸鼓有斁,万舞有奕”⑪[唐]孔颖达正义:《毛诗正义》卷二十《商颂·那》,阮元校刻《十三经注疏》,第620 页。,第二单元一开始展示的崇阳铜鼓、象纹铜庸等,就是在传世文献和出土文献中均被频繁提及的两种乐器。出土的甲骨文清楚地记载了庸和鼓在祭祀、求雨仪式中的作用。我们在崇阳铜鼓展柜上方设置聚音罩,播放由田野采集的求雨歌曲和演奏崇阳铜鼓的音频,就是为了展示庸和鼓在仪式上使用时的相关声场信息,使观众通过对乐器和仪式上所出现声音的感性认识,完成对乐器与仪式互动关系的理解和认知。本单元的另一组重要展品是铜铃,它不仅是第一单元所展示的合瓦形陶铃的延续,更在通向礼乐文明重要象征物——编钟的演化进程中,起到了承前启后的作用。因此该组展品在展线上发挥了承上启下的作用。

第三单元题为“以和邦国——礼制中的乐器”,旨在展示西周时期,以青铜编钟为代表的乐器在编列、音列方面出现的新变化,及礼乐制度塑造下的乐器、乐仪形态发展。“以和邦国”出自《周礼·春官·大司乐》:“以六律、六同、五声、八音、六舞大合乐,以致鬼、神、示,以和邦国,以谐万民,以安宾客,以说远人,以作动物。乃分乐而序之,以祭,以享,以祀。”⑫[唐]贾公彦疏:《周礼注疏》卷二二《春官·大司乐》,阮元校刻《十三经注疏》,第788 页。西周时期,“乐”已被纳入礼制性仪式活动,礼与乐相偕存在,共同构成礼乐制度。⑬杨华:《古礼新研》,北京:商务印书馆2012 年版,第8 页。考古发现,商周之际庸过渡为甬。西周时期,甬、镈编悬后的音调主要为所谓“周原四声”。甬、镈、磬等乐器及其编列组合处于不断演化中,乐悬制度尚未成熟。策展方在这一单元拟解决的问题有,对后世影响较大的甬钟形制的形成、甬钟的制作与调音技术、乐器编列和音列的变化、乐器在礼乐制度框架下被赋予的社会身份和作用等。甬钟是本单元梳理乐器发展、礼乐制度发展的主要线索,通过考古发现的青铜钟讲述西周乐器的发展情况,是本单元展示的主要思路。第三单元首先通过“人面纹铜庸”版面,向观众展示了西周时期湖北罗田李家楼遗址出土的铜庸之形制和特点,说明它是由庸到甬的过渡形式。接着通过展示湖北随州叶家山111 号墓出土的曾侯犺编钟,和陕西宝鸡竹园沟7 号墓出土的伯各编钟,反映西周早期甬钟3 件、4 件成编,以及镈、甬组合出现的现象。西周早期甬钟的编列、音列组合受到商代传统的影响,又有新的突破,曾侯犺编钟便是很好的例子。曾侯犺编钟的两件甬钟之右鼓部饰有小鸟纹,标志着侧鼓音得到应用。全套编钟音列为徵(sol)、羽(la)、宫(do)、角(mi)—徵(sol)、羽(la)—宫(do)⑭方勤:《叶家山M111 号墓编钟初步研究》,《黄钟》2014 年第1 期,第92—96 页。,其中4 件甬钟突破了商代3 件编甬“羽—宫—角”之三声音列,发展为“羽—宫—角—徴”四声音列,且镈钟正鼓部亦出现“徵”音,其甬钟之音列特点一定程度上也可以反映西周编甬钟之音列特点。第三单元的第三组和第四组展品是陕西扶风庄白1 号窖藏出土的钟和湖北枝江万福垴遗址出土的楚季编钟,这两套编钟的制造年代跨越了西周不同时期,均系拼合而成,这两组展品旨在说明至西周中、晚期,青铜甬钟的编列大大扩展了。钟内部有音脊,说明这时古人为了追求编钟的音色和音准,进行了技术上的探索。为了说明双音性能的进化过程,策展方在此设置了“双音钟的起源与发展”版面,以及“一钟双音”的讲解视频。“双音钟的起源与发展”版面介绍了合瓦形钟“原生双音”“铸生双音”“铸调双音”的三个发展阶段。视频则将展览已述及的声学知识、考古所见的乐器发展进程进行了串联和梳理,向观众生动展示了古人对双音钟上三度和谐音程关系的探索过程,展现了西周先民们对乐器和谐之声的追求历程。选择钟进行展示的另一个原因,是其器身之上保留的大量铭文,它们记录了周王室与器主家族——微氏族——的历史。在早期中国,青铜铭文是仪式和政治之间的纽带,政治活动的表现形式即为仪式活动。因此,用于祭祖仪式上的青铜器之铭文,往往与政治生活有关,⑮[美]罗泰:《宗子维城:从考古材料的角度看公元前1000 至前250 年的中国社会》,吴长青、张莉、彭鹏等译,王艺等审校,上海:上海古籍出版社2017 年版,第57 页。可以反映贵族的世系关系和某些政治事件。钟和秦公镈的展出,就是为了通过这两组带有铭文的音乐文物,说明乐器在祭祀仪式和礼乐制度中独特的地位和社会功能。西周时期甬钟音乐性能的提高、成套编钟的制作,离不开青铜铸造技术的支持。制造技术的发展是乐器音乐性能得以提升的物质前提,因此乐器制作技术也是贯穿展览始终的重要问题。从第一单元开始,我们就有意设置了“早期乐器制作工艺”版面,专门向观众说明此阶段手工技艺发展为乐器发展准备的重要条件。为了提高观众对青铜铸造技术的感性认识,我们在第三单元设置了“青铜甬钟铸造互动体验”多点触摸显示屏,让观众通过在触摸屏上进行简单操作,熟悉青铜编钟铸造过程中的制模、制范、浇铸、修整等全套流程,最后通过敲击体验“一钟双音”,加深观众对该声学现象的认识。此互动展项与展出的夔凤纹钟舞模、“一钟双音”视频的内容相互呼应,说明铸造技术对甬钟音乐性能的影响。

第四单元题为“和而不同——变革中的乐器”,力图表现乐器音乐性能、组合形式在春秋战国这一社会变革和文化转型时期发生的变化,以及乐器之“和”对观念之“和”的影响。“和而不同”出自《论语·子路》“君子和而不同,小人同而不和”⑯[宋]邢昺疏:《论语注疏》卷十三《子路》,阮元校刻:《十三经注疏》,第2508 页。,可见此时由自然、乐器的和谐之声孕育的和谐观念,已经延伸至思想领域,成为了理想人格的标准。这一转变过程,也是本单元意图阐明的问题。春秋战国时期的考古发现表明,这一时期乐器种类显著增多,多种乐器合奏即涉及到乐声和谐的问题。如何确保乐器合奏的声音和谐,是本单元首先意图解决的问题,也是开启本单元叙述的切入点。春秋时期,弦乐器开始出现,《管子·地员》篇记载了以弦生律的三分损益法。通过按弦取音的方式计算和获取律高,用律管保存律高,是确定多种乐器合奏时音准标准的重要方法。因此,春秋时期弦乐器的出现,对东周时期音乐生活面貌的塑造起到了关键性作用。这正是第四单元以弦乐器作为第一组展品的原因。通过展示春秋战国时期出土的琴、瑟等弦乐器,引出三分损益法(此法正是获取精确音高,为其他乐器调音提供参照的依据),而以弦乐器生律的音程基础则来自谐音列。为了使观众对三分损益法产生感性认识,我们在此设置了“三分损益法”互动展项,观众可以在触摸屏上体验增减弦长以推导“徴—羽—宫—商—角”五正声音高的过程。“郭家庙30 号墓编钮钟”版面与郭家庙86 号墓出土之旁晨琴复制件相呼应,向观众揭示了通过“三分损益法”得到商音的弦乐器对编钟这一固定音高乐器音列形态的影响,即弦乐器的出现,是致使青铜甬钟正鼓部出现商音的直接原因。这一现象表明,两周之际,青铜固定音高乐器的音乐性能由节奏性向歌唱性发展。至战国早期,以“五正声”为核心的十二律出现在曾侯乙编钟上。春秋战国时期是中国乐器史上的一个崭新阶段。考古发现的新乐器中,弦乐器有琴、瑟、弓形箜篌(竖箜篌)等,管乐器有箫、笙、篪等,击乐器有铙、钲、铎、錞于、句、建鼓、悬鼓、有柄鼓、扁鼓、铜鼓等。这一时期,乐悬制度成熟,在遵循礼制的前提下,乐器组合形式灵活多样,出现了“钟鼓之乐”“金石之乐”“竽瑟之乐”“周代房中乐”。曾侯乙墓出土的乐器种类繁多,向世人展示了先秦时期的乐队编制。本单元展示了春秋战国时期出现的种类繁多、音乐性能良好的乐器,如天星观2 号墓编钟、彩绘凤纹石编磬等。乐器编制的扩大、种类的增多,对乐器间乐声之和谐提出了新的、更高的要求。对乐声和谐的追求逐渐影响到人们的观念,“和”成为了当时道德理想的最高体现。这一思想对后世影响至深,“和谐”作为构建社会秩序和理想人格的标准,至今仍然深刻地影响着中国社会和个体人格的塑造。至此,第四单元之标题所引出的问题,终于得到了解答。展览的结语部分“天地同和——盛世音乐的力量”,将时间线索延至当下,讲述植根于先秦礼乐文明的“和谐”思想,千百年来不断塑造着中华民族的历史与性格,在当代中国依旧发挥着不可替代的影响力。今天,在文明得以交流互通的时代背景下,各民族文化共同形塑着多样统一、和谐共生的中国音乐,使其在构建民族认同、凝聚民族意识、唤醒民族自信心的历史进程中发挥重要作用。

展览形式设计的原则是“通透与关联”,在空间上营造可以“呼吸”的展陈空间,让观众在疏朗的展厅空间内充分感受器物群组之间的逻辑和艺术关联,从而加深对展览内容的理解。举例来说,第一单元最后一件展品“石家河陶铃”展示时采用的是双面柜,它一方面打通了第一单元与第三单元的空间关系,使展览空间在视觉效果上得以延伸,又使观众在观赏石家河陶铃时,能够同时关注到该展柜对面、位于展览第三部分的曾侯犺编钟、伯各编钟、钟和楚季编钟,让观众对合瓦形这一物理结构对不同时期乐器之形制所产生的影响有所认识。这样的布局既能有效利用展厅空间、优化空间的视觉效果,又符合展览大纲的内容安排,可谓一举两得。

图6 石家河陶铃(郝梦妮摄)

展览展项设计的总体原则是在与展览空间、平面设计风格保持一致的前提下,辅助展项能够有效推进展览线索、呼应大纲结构、充实展览内容。凡是不能承担其所在展线位置应当承担的内容阐释任务,或破坏了形式设计美感的展项,都必须优化改进或者直接删除。

三、关于音乐文物类展览的反思

“龢:音乐的力量——中国早期乐器文化”展览面向社会开放后,既得到了一些观众的肯定,也收到了许多中肯的意见和建议。该展促使我们思考如何使用恰当的叙述方式和展示手段对音乐文物进行展示,让观众真正读懂和欣赏到音乐文物独特的科学、历史和美学价值,是博物馆人应当持续关注探讨的问题。

1.既要重视音乐文物在乐器学方面的属性,也要关注其历史、文化、美学价值。对于曾经可以发声的音乐文物,我们可以将其视为一件乐器进行展示。当博物馆的展示对象是乐器时,我们应该突出表现它的哪些特性呢?策展方可以借鉴乐器学研究的视角,不仅从物理学的角度对其振动发声特点进行揭示,更对其进行文化意义上的解读。前者凸显其声学特点,后者则与其文物身份相呼应。当曾经是乐器的音乐文物被置于博物馆展柜中进行展示时,观众最想听到的,就是它曾经具有的独特音色。这一点在本次展览中我们做得差强人意,展示出的乐器声音十分有限。但令人欣慰的是,已经有博物馆开始重视音乐文物声音的展示。例如湖南博物院在“听·见湖湘——湖南音乐文物与故事”展览中,就对音乐文物的声音进行了数字展示,深受观众欢迎。未来,乐器的声音信息以何种技术手段被展示,被置于何种语境下进行展示,都是亟待深入思考和改进的问题。另一方面,音乐文物首先是一件文物,而文物是诞生于特定历史背景之下的。因此,要想全面揭示出文物的意义和价值,必须从历史、社会、文化的角度入手,揭示它产生的历史背景、与之相关的制度和主体、社会功能等。如果音乐文物具有很高的艺术价值,那么应该在充分展示文物美学价值的同时,挖掘其艺术性背后的社会性,彰显其独特的文化身份。在展览中选择恰当的叙述方式和框架对音乐文物进行解读,对于观众成功理解展览至关重要。具体而言,策展方应当善于营造展览情境,合理使用科技手段诠释展览内容,生动直观地铺陈展览叙述线索。

2.重视音乐文物本身携带的历史信息,正确处理音乐文物与历史文献的关系。编写展览内容大纲离不开文献材料的支持,但仅仅依靠传世文献,往往使我们失去了全面、立体地认识历史的机会,而文物常常能向我们提供不可多得的一手历史资料,丰富我们对历史事实的认知。展览文字说明按照历史文献的叙述顺序和逻辑演进,而器物则按照考古发现的逻辑推进,二者自说自话,反使观众难以理解展览内容。

音乐文物类展览以音乐文物为叙述主体,按照音乐文物本身揭示的材料反映客观历史事实,这应当是发现和展示音乐文物发展规律和特点的唯一路径。从器物出发,往往会帮助我们看到历史的另一种面向,通过隐藏于文物中的信息发现更多的历史细节。按照器物发展变化的逻辑组织展线,不仅避免了展览沦为教科书式的说教空间,更使展览得以挣脱单一的历史叙述路径,构建从器物本身出发的叙述体系。

音乐文物在博物馆界日益受到重视,音乐文物类展览也日渐成为备受观众关注和喜爱的展览类别。观众对音乐文物类展览的需求与期待,对博物馆策展人的展览策划能力提出了新的要求。策展人应该进一步加强对音乐文物的研究,多角度发掘音乐文物的科学、历史和美学价值,寻找音乐文物研究与社会传播的交叉点;了解观众对音乐文物类展览的期望与诉求,探索和找寻音乐文物特性和观众兴趣的契合点;密切关注最新展示手段的发展,积极探讨和思考真正适合音乐文物的展示方式。我们期待学术界的理论成果能与博物馆的展览实践有机结合,为观众呈现精彩、有料、耐看的音乐文物类展览。