干群偏好差异与村民公共投资满意度

张林秀, 周天昊, 白云丽, Tor Eriksson

(1.中国科学院 地理科学与资源研究所,北京,100101;2.中国科学院大学 a.中丹学院,北京 100190; b.公共政策与管理学院,北京 100049;3.奥胡斯大学 商业与社会科学学院,奥胡斯 丹麦 8000)

一、引言

提高农村地区公共服务水平是促进城乡基本公共服务均等化、实现乡村振兴和共同富裕的重要措施。21世纪以来我国农村公共投资不断增加,对发展农村社会经济、消除贫困、缩小地区差距起到了不可替代的作用[1-4]。但人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾依旧突出。有效提升农村地区公共服务水平、增进农民福祉已经成为缓解这一矛盾的关键。

如何有效提供农村公共物品以改善农村居民福利水平,一直是国内外学者研究的重点议题。委托-代理、信息不对称与财政分权等政治经济学经典理论均致力于解决这一问题[5-7]。这些理论的核心是研究如何通过制度设计减少信息不对称,提升公共服务供给效率,确保民众能够获得自己所需的公共服务。考虑到地方的多数公共品为地方所用,地方政府决策时可以参考关于本地居民更详细的偏好信息,进而做出更好的公共投资决策[8]398。因此,目前学界较为主流的观点是通过财政分权能够有效促进地方提供居民所需的公共服务。相关研究聚焦于财政权力在不同层级政府之间的转移[9-11]。

仅有少数研究从居民公共服务满意度和偏好序为切入点,探索基层政府与居民之间的信息不对称问题。然而,这些研究尚可从以下几方面进行补充:第一,部分研究仅控制城市层面的人口、经济发展变量[12-13],但公共服务满意度和偏好序的形成往往依赖于个人或家庭层面的感知,因此在研究中控制个人和家庭的相关特征至关重要;第二,多数研究基于截面数据进行研究,无法控制不随时间变化且不可观测因素的影响[14-16],因此,需要在数据或识别方法上有所改进;第三,多数研究以似不相关模型(Seemingly unrelated model, SUR)分析为主[12,15,17],但偏好和满意度往往是离散变量,并不满足SUR模型的基本假定,因此,在模型设定上还有待改进;第四,投资偏好的性别差异已被证实[18-20],但尚未有文献从性别视角探讨村干部与不同性别村民间投资偏好差异对其公共服务满意度的影响。

本文基于中国农村发展调查(China Rural Development Survey, CRDS)收集的有全国代表性的面板数据,研究村干部与村民公共投资偏好差异(干群偏好差异)对村民公共服务满意度的影响及其性别异质性。本文可能的贡献包含以下三个方面:第一,利用村干部和村民公共投资偏好差异作为代理指标,研究委托-代理中的信息不对称问题,可以有效获取较为准确的公共服务需求信息。被访谈者没有投票压力,不用考虑其他受访者的想法,进而可以得到较为真实的公共投资偏好数据(1)Hindriks and Myles (2013) 指出,当村民面临真实投票选择其所需的公共品时,考虑到其会为了获取自己需求的公共产品从而扭曲自身的投票选择,村民的真实偏好与投票可能存在偏离[8]230-232。但是,在笔者调研的过程中,村民了解自己陈述的对公共物品的偏好排序并不能带来实际的公共投资,因此可以认为他们描述的偏好并未被扭曲。。第二,采用有序Logit固定效应模型进行因果分析,并使用膨胀-聚类(Blow-up and cluster, BUC)估计量进行估计,可以减少不可观测的个体因素导致的内生性问题,获得较为稳健的估计结果。第三,从性别视角剖析男性与女性对于不同类型公共服务偏好和满意度的差异,丰富了公共投资性别视角的文献,并有望为完善农村公共服务供给政策提供更有针对性的建议。

二、文献综述

村内公共物品是典型的地方公共物品。村内公共物品可以被村民使用,具有一定的非竞争性;但由于地理位置限制,其往往仅由本村村民使用,因此具有一定的排他性。村民对不同种类的公共物品需求不同;同时,作为村庄管理者的村干部对公共物品的投资也有一定的偏好优先序,由此形成了公共投资的干群偏好差异。这种偏好差异通常被用来刻画村内公共投资信息不对称的程度[21-22]。偏好可以反应村民对于不同种类公共服务的不同需求,可以描述对于个体来说最优的公共投资配置优先序,而当公共投资偏离最优的偏好序时,村民获取的公共物品并没有被有效提供。

地方公共物品受众与决策者的投资偏好受到国外学者关注。Sørensen and Hagen对挪威80个市公众和官员在基础教育、健康和社会服务、日托中心、文化投入以及工程建设方面的公共投资偏好进行了比较,并采用SUR方法对截面数据进行了估计,结果发现基层政府与当地居民之间存在着公共投资偏好差异[12]61-68。政府官员对教育、日托中心的偏好低于居民,而对健康和社会服务、文化投入以及工程建设上的偏好高于居民。但该研究仅从市层面对居民的年龄特征进行了分类比较,不能反映同一市内居民间的差异。Bunte & Kim 基于尼日利亚2006年的数据,采用线性模型(差异化产品模型),研究了居民偏好对当地政府公共投资(教育、医疗健康、基础设施和农业投入)的影响,结果发现政府会减少不被居民偏好的公共投资,而增加被偏好的公共投资[16]38。该研究从预算的角度对公共服务偏好序进行了研究,但囿于截面数据,无法进行因果识别。

我国村干部与村民的投资偏好也备受关注。董晓霞采用中国农村发展调查2007年数据,对道路、学校、灌溉、饮用水和诊所的农户偏好序进行了研究,发现道路是我国村民最偏好的公共投资项目,Probit回归结果表明政府实际投资行为对村民的投资偏好有显著的影响[14]28。该研究采用截面数据进行分析,可能存在遗漏变量、无法有效控制个体效应而导致的内生性等问题。Yi et al.采用中国农村发展调查2005年数据,对道路、饮用水和灌溉三类公共投资偏好序进行了研究。基于截面数据的SUR回归结果,并未发现村干部和村民之间的公共投资需求有显著差异[15]115。Liu et al.采用中国农村发展调查2005、2008和2012年数据,首次使用面板数据,研究了村干部、村民对饮用水投资的偏好与实际投资间的关系[17]37-40。该研究发现我国村干部与村民对饮用水的投资偏好不一致。这项研究基于面板数据分析公共投资偏好序,可以有效识别偏好和公共投资的时间演变,但采用混合面板方法进行SUR回归,依旧无法有效控制个体效应,且仅研究了饮用水这一项公共物品,无法比较干群偏好差异对不同种类公共物品满意度的影响。

投资偏好存在明显的性别差异。不同性别对公共投资的偏好不同,即使是对同一种公共服务,一个家庭中的男主人和女主人的效用也可能不一致,而公共投资本身需要考虑不同性别、不同人群的需要。已有研究发现,多让妇女和年轻人参与投票和发声,有助于改善公共投资,提升农业生产力和总体福利水平[19]400-402。相较于男性领导者,女性领导者更容易去倾听女性的声音,从而在村内公共投资方面会更多的考虑女性的需求[18]1442-1443。但也有研究发现,女性村领导对于村内事务了解更少,并且更不愿投资道路和学校[20]258-261。虽然投资偏好的性别差异已被证实,但尚未有文献从性别视角探讨干群偏好差异对村民公共服务满意度的影响。

综上所述,已有文献在以下几方面尚有改进空间:首先,研究地方政府公共投资满意度和偏好序的文献较少且仅控制城市层面的人口、经济发展变量,而满意度是一个基于个体层面进行评价的指标,仅控制地区层面的指标将无法有效的控制影响公共服务满意度的因素。其次,多数研究采用截面数据,然而不同个体之间的满意度的可比性仍存在争议[23];可以采用固定效应去除由于个体差异带来的影响,从而获得更加准确的估计结果。再次,多数研究选用SUR模型进行估计,而其并不适用于离散因变量[24],可以采用更加适合因变量为有序离散变量(如满意度)的有序Logit模型。最后,鉴于性别在基层有效治理中的重要作用,有待从性别视角探讨干群偏好差异与公共投资满意度间的关系。

三、研究假设

信息不对称会降低公共投资效率。根据委托-代理理论,在村级公共投资中,村民作为使用村级公共物品的主体,是委托人;政府作为公共物品的供给方,是代理人。委托-代理中存在的信息不对称问题将直接影响公共投资的方向、规模以及质量,进而影响村民的公共投资满意度。

村干部作为村民的代理人,部分程度上可以了解村民的公共投资意愿,从而为村民更加有效的提供公共物品[25]。然而,由于如下两方面原因,可能导致村干部对于公共物品的偏好无法代表村民的偏好[7,12,26]:第一,假设村干部是仁慈的政策制定者[27],对公共投资及村庄情况了解的更加全面。此时,如果村干部认为村民的公共投资偏好序是基于不充分的信息做出的,而村民并不完全了解公共投资的成本和收益,可能会导致村干部对公共投资的偏好偏离村民自身的偏好。第二,假设村干部是理性的经济人[28],他会充分考虑自己当村干部的成本和收益,从而决定投入多少时间为村民服务;因此,村干部可能由于自身工作能力或者投入精力的不同,对村民公共投资偏好的了解也不同。与此同时,村民并不知道村干部不了解他们的偏好,因此也无法通过选举来“控制”他们的代理人。

从上述分析可以看出,虽然村干部的公共投资偏好序是基于对村民投资偏好的了解而做出的,但由于信息不对称的原因可能会导致干群偏好差异的产生。此外,村干部相较于村民有更高的政治资本,对村公共投资方向和规模产生的影响更大[29]。因此,村干部更容易根据自己的偏好去推动村庄公共投资的实施,进而影响村民公共投资满意度。基于此,提出本文的第一个研究假设。

假设1:干群偏好差异对村民公共服务满意度有负向影响。

从性别视角来看,有学者指出,发展中国家男性和女性对于公共投资的需求是不同的。男性和女性对于不同种类的公共投资有着不同的机会成本和效用函数[19]375;同时在满意度方面,虽然部分研究在实证中发现性别并不是影响满意度的关键因素[30],但是不同性别人群对于公共服务的关注角度以及重视程度不同,可能会对公共服务满意度产生影响。如果公共服务偏好和满意度存在系统性的性别差异,那么,假设1中提出的干群偏好差异影响公共服务满意度的路径在男性与女性中可能有不同的表现。这种影响更容易表现在不同种类的公共投资上,例如当男性更加偏好道路建设时,假设1在研究男性对于道路投资的偏好和满意度时会发现显著的影响,然而,在女性样本中则可能无法观测到这种影响。性别间的差异可能会导致不同性别人群对于不同种类公共投资有不一样的偏好和满意度,基于此本文提出第二个研究假设:

假设2:干群偏好差异与村民公共服务满意度的关系在不同种类公共物品上有着显著的性别差异。

四、研究方法

(一)数据来源

本研究使用的数据来源于中国农村发展调查(China Rural Development Survey, CRDS)。CRDS是一个面板数据集,涵盖了作者所在团队自2005年以来开展的六次跟踪调查,其样本覆盖中国5个省25个县100个村庄的2000户家庭。CRDS采用分层随机抽样的方式,抽样程序参照Bai et al. (2021)[4]642-645。

CRDS的每一轮调研均在个人、家庭和村庄三个层面进行。在个体层面,CRDS调查收集每个家庭成员的基本信息,例如年龄、性别、受教育年限、是否为村干部、是否为党员。在家庭层面,收集了房屋价值等信息。同时,该调研在2008、2012、2016收集了受访者对不同种类(包括道路、学校、诊所、饮用水和灌溉设施)公共服务满意度及公共投资的偏好序。满意度采用李克特量表询问受访者对于不同种类公共服务的评价,从很不满意到很满意分为5个等级。最偏好的公共服务类别排序为1,最不偏好的排序为5。为了缓解内生性问题,本研究主要采用2008和2012年的偏好序信息以及2012和2016年的公共服务满意度信息进行分析。

在村层面,通过面对面访谈村干部收集了丰富的信息。例如村干部对上述五类公共投资的偏好排序、现有公共服务情况(到最近硬化路的距离、学校数量、诊所数量、村自来水覆盖率以及灌溉用水覆盖率)以及村基本特征(户数、年人均收入、村到县城的距离等)。在访谈过程中,调研员强调村干部是以“村干部”的身份并非一名普通村民接受调研,因此访谈中收集的村干部偏好并非村干部自身作为村民的偏好,而是村干部对村庄最需要的公共物品进行排序后的结果。

调查中的大多数家庭中的受访者是户主。当户主不在家时,我们访谈了其他最了解信息的家庭成员。由于家庭成员在跟踪调研过程中存在分家等情况,分家的样本在本研究中被当作新样本,最终三轮调研中的家庭户数分别为2024户(2008年)、2028户(2012年)和2026户(2016年)。

基于以下三方面原因,本文从个体层面对样本进行筛选,即仅选用不同年份中同一个受访者而非家庭进行研究。首先,满意度仅代表了受访者个人而非家庭所有成员的判断,个体层面的匹配更能准确刻画农村公共投资满意度的基本情况。其次,可以更精准的控制不同年份的个体效应,从而让固定效应的估计结果更加准确。最后,个体层面的匹配可以更有效的识别性别之间的系统性差异,从而避免男女分别在不同调研中回答带来的系统偏差。同时,为了保证估计结果的准确性,本研究将数据结构调整为平衡面板进行估计,最终,分析样本为2012和2016年(2)其中干群偏好差异的数据为2007和2011年数据。共692组个体(1384个观测值)。

(二)模型设定

本文计量模型设定如下:

Satisfyit=β1Diffi,t-1+β2Pit+β3Vit+β4Hit+β5ηt+εit

(1)

因变量Satisfyit是第i个村民在t年的公共服务满意度。在我国农村地区,公共服务的数量和质量往往难以量化;采用公共服务满意度作为公共服务数量和质量的代理变量,可以更加直观的研究公共服务配置效率[13]86。

Diffi,t-1是本研究的核心自变量,指t-1年村干部与i村民的偏好差异,本文采用两个虚拟变量进行刻画。第一个变量为村民比村干部更偏好(1=是,0=否);第二个变量为村干部比村民更偏好(1=是,0=否)。村干部和村民偏好排序一致的情况作为参照组(reference group)。考虑到模型的内生性问题,即当期的公共服务满意度可能影响当期的公共服务偏好差异,因此本研究采用滞后一期的偏好差异作为因变量,以避免互为因果导致的内生性问题。根据假设1可以得出,当村干部与村民没有偏好差异时,村民满意度最高;若存在偏好差异时,不论是村干部比村民更偏好还是村民比村干部更偏好,村民满意度都下降。这意味着如果β1中两个系数均显著小于0,则可以认为,对于该种公共服务,当村干部偏好排序与村民发生偏离,会对村民的公共服务满意度有显著的负向影响。

本文从村和家庭两个层面控制了与村民公共服务满意度相关的变量。Pit指第t年第i个人所享有的村庄公共服务水平,包括村庄到最近硬化路的距离、学校数量、诊所数量、村自来水覆盖率以及村可灌溉耕地比例。Vit指村庄基本特征,包括总户数、年人均收入的对数以及村到县城的距离。Hit指家庭基本特征,包括家庭规模、非农劳动力占总劳动力的比重以及村民自己估计的房屋现值。ηt为年份虚拟变量,εit为残差项。考虑到本文后续在个体层面构建面板数据库,因此未将受访者个人层面的变量纳入控制变量范围。变量描述性统计结果见表1。

(三)估计方法

将多种公共物品纳入同一框架下的研究常会考虑到不同方程估计时残差项相关,已有研究多采用SUR的方法进行估计[12,15,17]。然而,SUR对于离散因变量的适用性有限[24](3) 考虑到残差项相关可能对本文估计结果产生影响,采用相关性分析考察了不同公共物品间的满意度及偏好差异的关系,发现相关性非常低,因此可以对不同方程进行分别估计。250-254。此外,SUR无法估计固定效应,在本研究中无法有效控制个体不随时间变化特征的影响。因此,本文采用有序Logit固定效应模型进行估计。

有序Logit模型常用于模拟类似满意度这种离散因变量的分布[31],目前在面板数据中也得到了广泛的运用[32-35]。然而,现有研究多是基于随机效应构造的有序Logit面板数据,随机效应要求所有解释变量与个体效应不相关[36],然而在实际研究中,这一点很难满足。本文基于Hausman检验结果,采用有序Logit固定效应模型进行实证分析,并用线性假定下的固定效应进行稳健性检验。

有序Logit固定效应模型还需要选择BUC或BUC-τ估计量进行估计[37]。这两种估计量的区别在于,BUC-τ估计量假设每一个门槛(threshold)中的样本(个体)截距项都是一致的,而BUC估计量放松了这个假设,认为每一个个体的截距项都可以变化。参考Baetschmann et al.的方法,经检验后本文选择BUC估计量对模型进行估计。

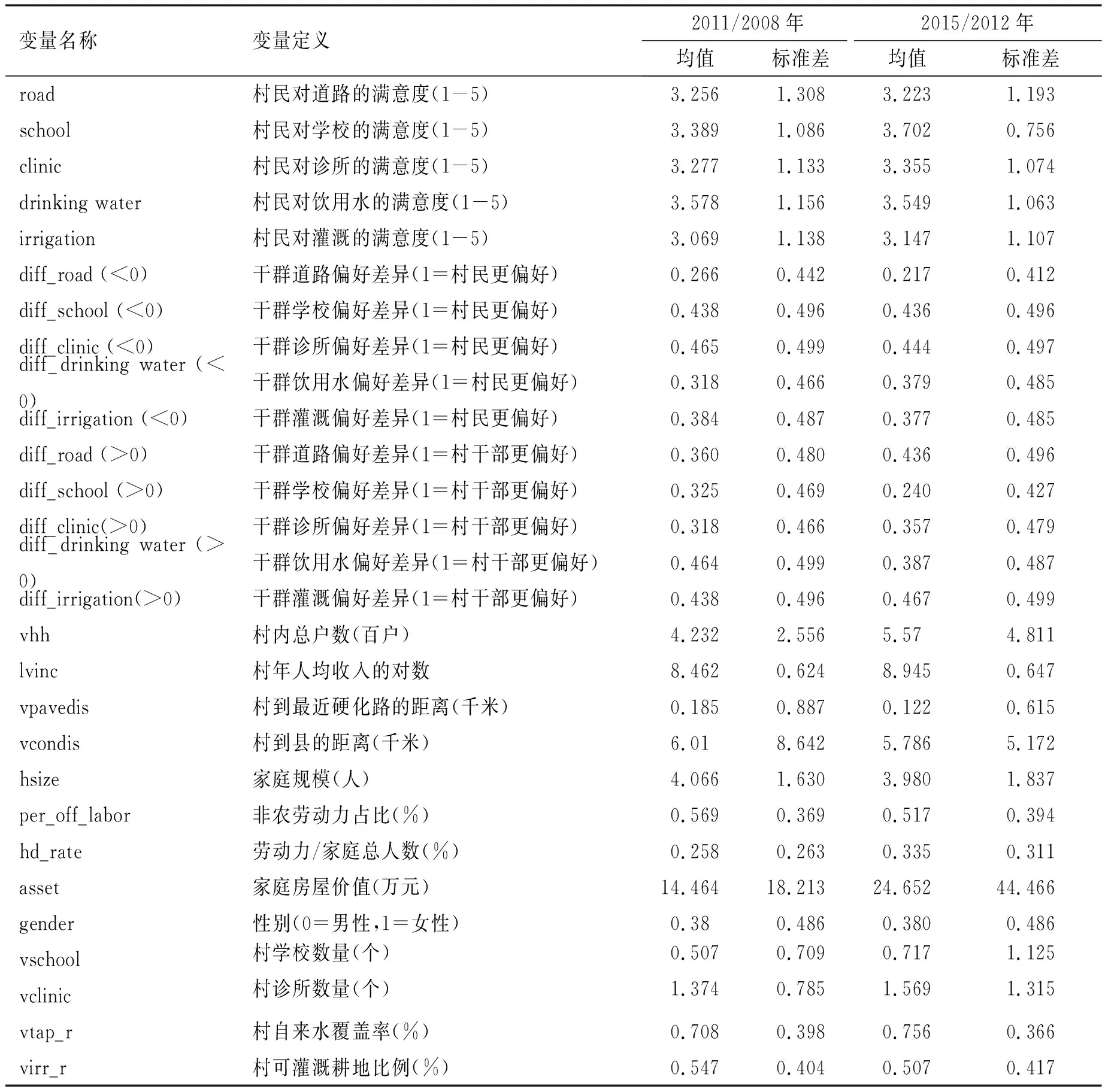

表1 变量描述性统计

五、实证结果与讨论

(一)描述统计分析

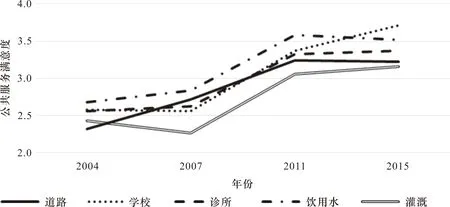

2004—2015年期间,村民公共服务满意度呈上升趋势,但不同类型的公共服务满意度变化迥异(图1)。分公共物品种类来看,村民对饮用水最为满意,学校次之。相较于其他公共物品,村民对道路和灌溉较不满意。其中,2004—2011年期间,村民对道路的满意程度稳步上升,但在2011—2015年有所下降;2004—2007年期间,村民对灌溉的满意度略有下降,但在2007—2015年持续上升。

图1 村民的公共投资满意度(2004—2015)

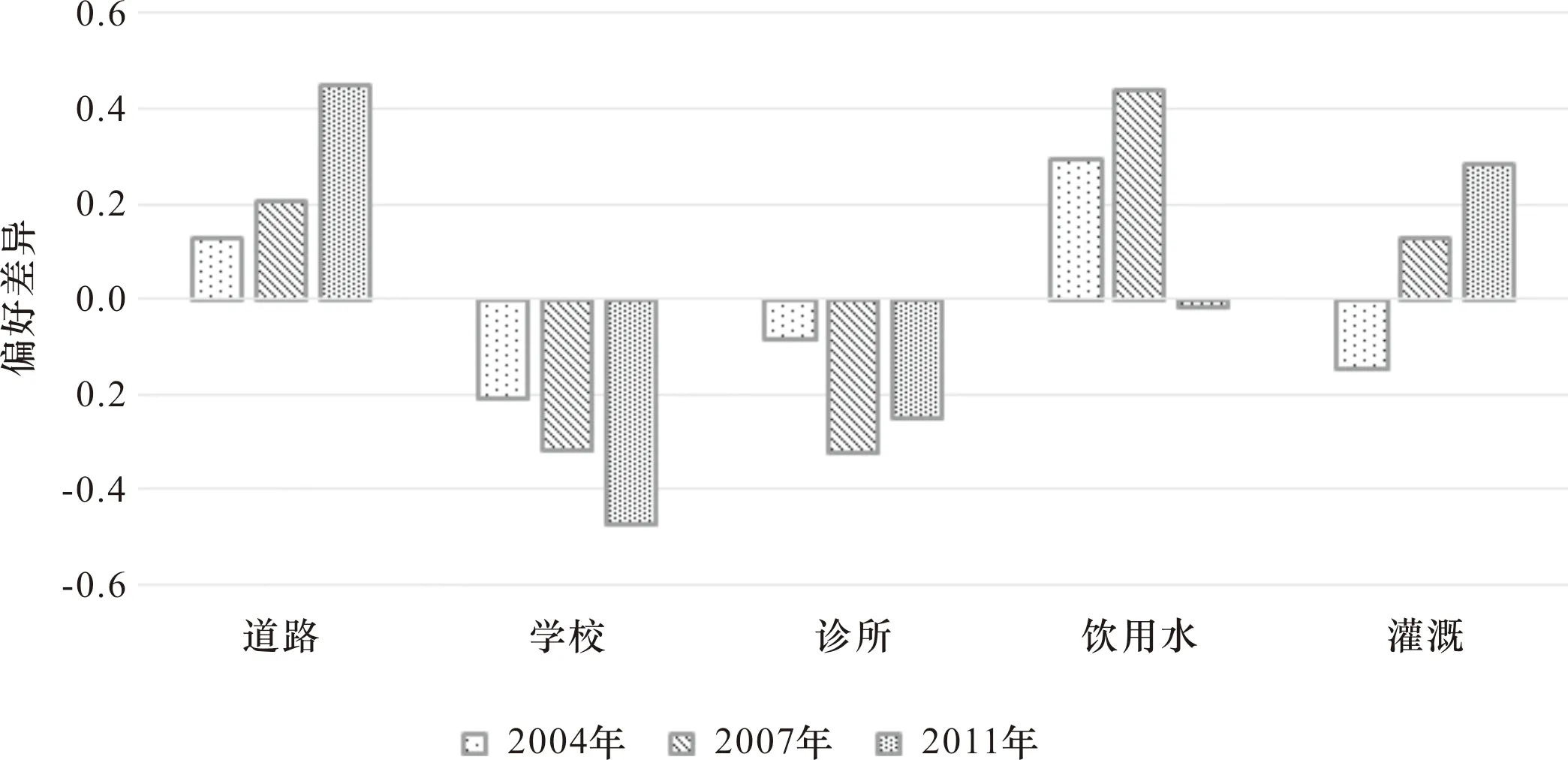

2004—2011年期间,我国农村公共投资存在干群偏好差异,且在不同类型服务中,差异程度各不相同(图2)。2004—2011年间,村干部更加偏好道路,而村民更加偏好学校和诊所。对于饮用水,干群偏好差异在2007—2011年间逐渐缩小,而灌溉则从村民更加偏好转变为村干部更加偏好。干群偏好差异说明村干部与村民在公共投资方面存在信息不对称的问题。

图2 村干部与村民公共服务偏好差异(村干部偏好-村民偏好)

为研究男性与女性公共服务满意度和偏好可能存在的系统性差异,本文采用T检验,比较男性受访者和女性受访者公共服务满意度和偏好的均值。为了和已有研究具有可比性,本研究也检验了总体公共投资满意度和偏好的性别差异。总体的满意度和偏好差异计算公式如下:

Satisfy=∑satisfyk,k=1,2,3,4,5

(2)

(3)

k为不同类别的公共服务,取值为1-5,分别对应道路、学校、诊所、饮用水和灌溉。考虑到公共服务偏好差异存在正负之分,因此选用平方后加总的方式避免偏好差异加总中正负抵消的问题。

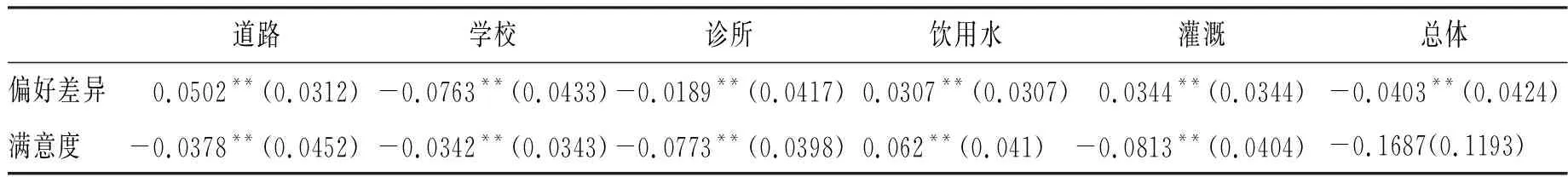

T检验结果显示,偏好差异无论在总体还是单项公共服务上,都呈现出显著的性别差异(表2)。总体上男性与村干部的偏好差异小于女性(-0.0403)。具体的,男性在道路、饮用水、灌溉方面,与村干部的偏好差异显著比女性大;而女性在学校和诊所方面,与村干部的偏好差异显著比男性大。这个结果与实验经济学研究得出的结论较为一致,即在实验室背景下,女性更加偏好平等主义的公共投资分配方法[38],更偏好福利性而非生产性的公共投资。

表2 不同性别村民公共服务偏好差异和满意度T检验结果(男性-女性)

在公共服务满意度方面,男性和女性受访者也显著不同。除饮用水外,男性受访者的公共服务满意度普遍低于女性。然而值得注意的是,不同性别的受访者总体上公共服务满意度均值并没有显著差异,这与已有研究结论一致[30]。这也说明在进行公共服务满意度研究的时候,需要对公共服务的类别进行细分,以进行更细致的研究,否则可能会发生系统性偏差[23]32-33。

(二)回归结果与稳健性检验

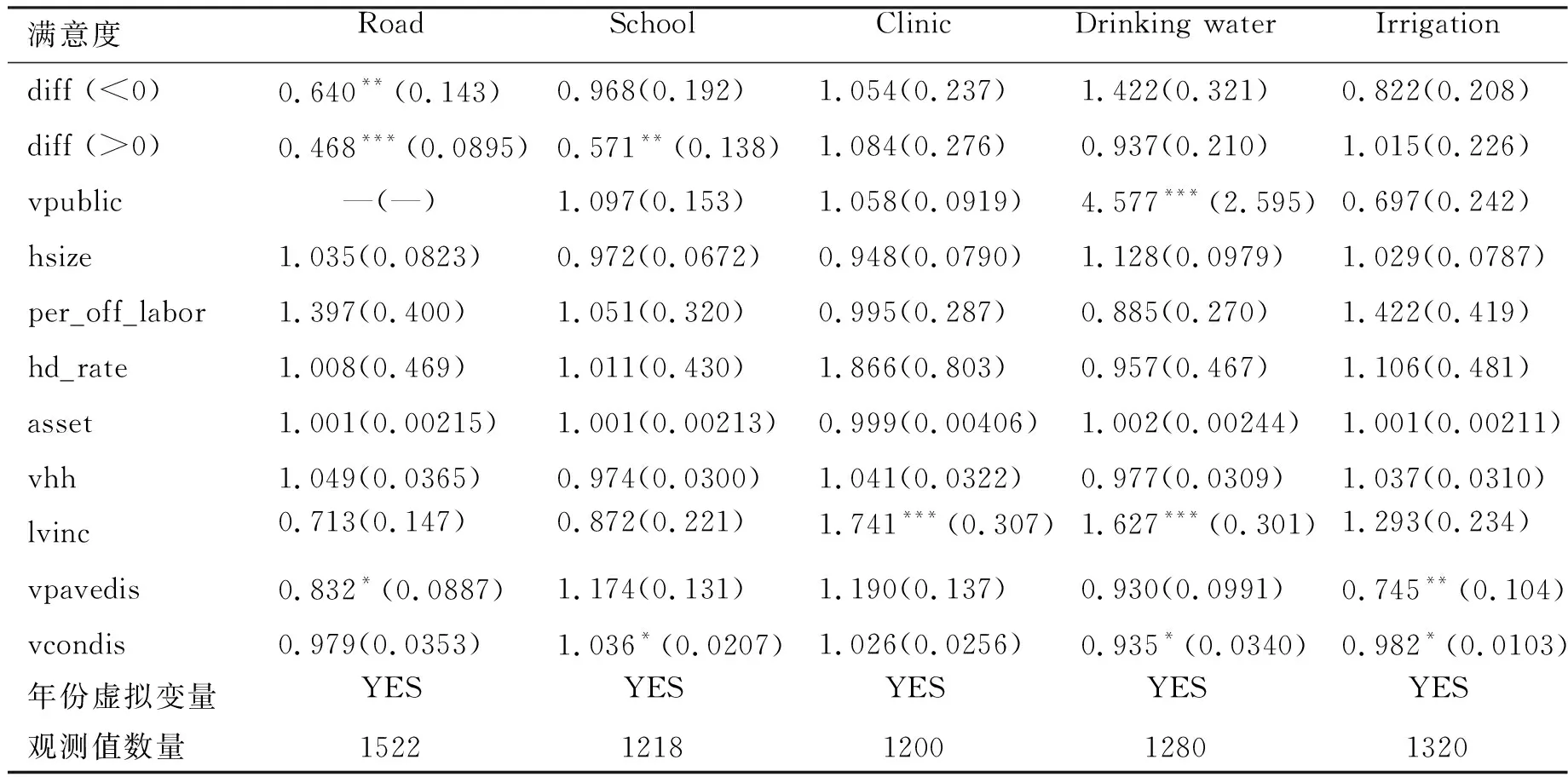

表3报告了有序Logit固定效应模型回归的系数和标准误。该系数不能直接用于解释,然而其系数显著性对于分析有参考价值。表中vpublic代表的是一组控制变量,在研究不同公共服务的时候,控制村内不同公共服务现有的提供水平,例如在研究学校时,控制村内的学校个数。

表3 干群偏好差异对村民公共投资满意度的影响

实证模型分析结果显示,当村民对道路的偏好高于或低于村干部偏好时,村民对道路更加不满意(表3,第1和2行,第1列)。由于这里呈现的系数(而非几率比)并不能直接用来解释当偏好不同时,满意度下降的程度。这一结论说明,在道路方面,无论是村干部不如村民偏好,还是村干部过于偏好,都会导致村民道路满意度下降。在学校方面,当村干部比村民更加偏好时,会导致村民学校满意度下降。线性假定下的固定效应回归结果发现,偏好差异的系数方向、大小及显著性水平几乎一致,说明有序Logit固定效应模型结果是稳健的。

表4报告了有序Logit固定效应模型回归的几率比和标准误。从表中可以看出,当村民比村干部更加偏好道路时,他们对道路的满意度会下降到参照组的64%;当村干部比村民更加偏好道路时,村民对道路的满意度会下降到参照组的46.8%。这说明村干部的道路偏好低于村民时,其对村民道路满意度的负向影响,比村干部的道路偏好大于村民时的负向影响更明显。当村干部比村民更加偏好学校时,村民对学校的满意度会下降到参照组的57.1%。

表4 干群偏好差异对村民公共投资满意度的影响(几率比):有序Logit固定效应模型

通过报告有序Logit固定效应模型的平均边际效应(Average marginal effect),可以更加直接观察到干群偏好差异对村民公共服务满意度的影响(表5)。当村民比村干部更偏好道路时,会显著增加对道路很不满意和较不满意的人数(0.0521和0.0558),而减少对道路较满意和非常满意的人数(-0.0484和-0.0628)。当村干部比村民更偏好道路时,会显著增加对道路很不满意和较不满意的人数(0.0889和0.0950),减少对道路较满意和非常满意的人数(-0.0824和-0.107)。这说明,当村民比村干部更偏好道路时或者村干部比村民更偏好道路时,村民对道路满意度的分布总体上从满意向不满意发生移动,即当村民需要道路而村干部未意识到或者村干部过度理解村民需求意愿时,村民不满的情绪会非常明显。

表5 干群偏好差异对村民公共投资满意度的影响(平均边际效应):有序Logit固定效应模型

当村干部比村民更偏好学校时,会显著增加对学校很不满意和较不满意的人数(0.0251和0.0846),而减少对学校较满意和非常满意的人数(-0.0823和-0.576)。这说明,当村干部比村民更偏好学校时,村民满意度的分布也从满意向不满意发生移动。

综上,假设1得到了验证,即干群偏好差异对村民公共服务满意度产生负向影响。这个现象在道路和学校上尤其显著。

干群偏好差异对村民公共服务满意度产生的负向影响,为什么会在道路和学校两种公共物品上更为突出呢?考虑到道路是村民每天直接能够接触并且使用的公共物品,村民对于道路建设有着最为直观的感受。同时,道路本身具有连接属性,这正是道路不同于其他公共物品的重要属性。提高道路的通达性,能够显著增加其他公共物品(例如诊所、学校等)的使用率和受众范围[4,11],从而提升农村居民的福利水平。因此,当村干部和村民对道路的偏好发生偏离时,无论是村民比村干部更偏好道路,希望村内道路质量改善,还是村干部比村民更加偏好,即村民认为村干部没有必要在道路上进行过多的投资,这两种现象都会带来村民公共服务满意度的下滑。

值得注意的是,在学校这项公共物品上,村干部比村民更偏好时,村民的满意度会显著降低。造成这种现象的潜在原因有两个:第一,部分村民的孩子正在镇上或者县里上学,没有享受到村内学校的资源,因此他们对于村内的学校投资意愿较低。第二,由于村内地理位置、师资条件等客观因素的限制,村内学校的投资收效甚微,也可能导致村民对于学校的偏好程度与村干部发生偏离,进而降低村民对于学校这项公共投资的满意程度。

(三)性别异质性检验

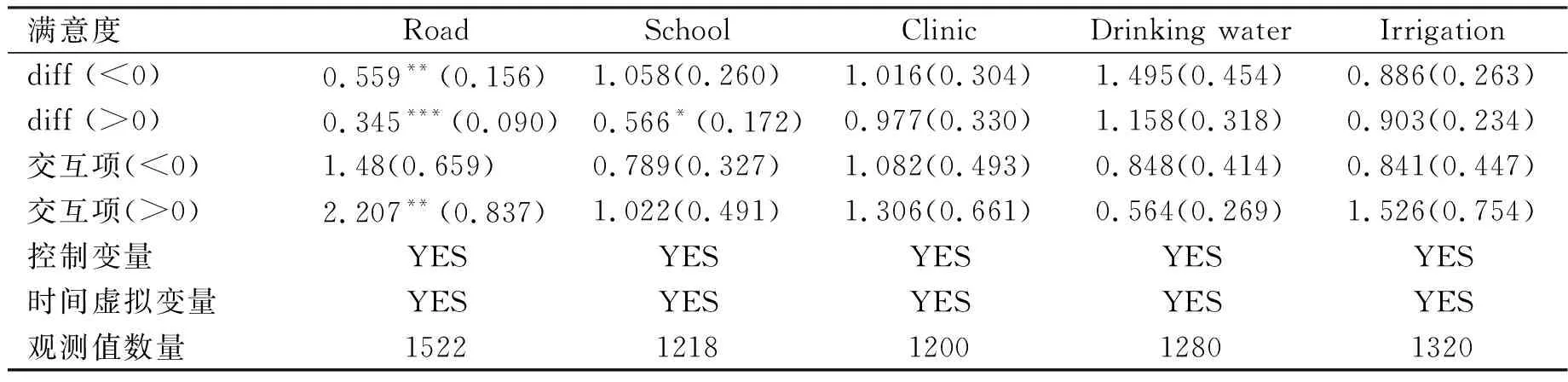

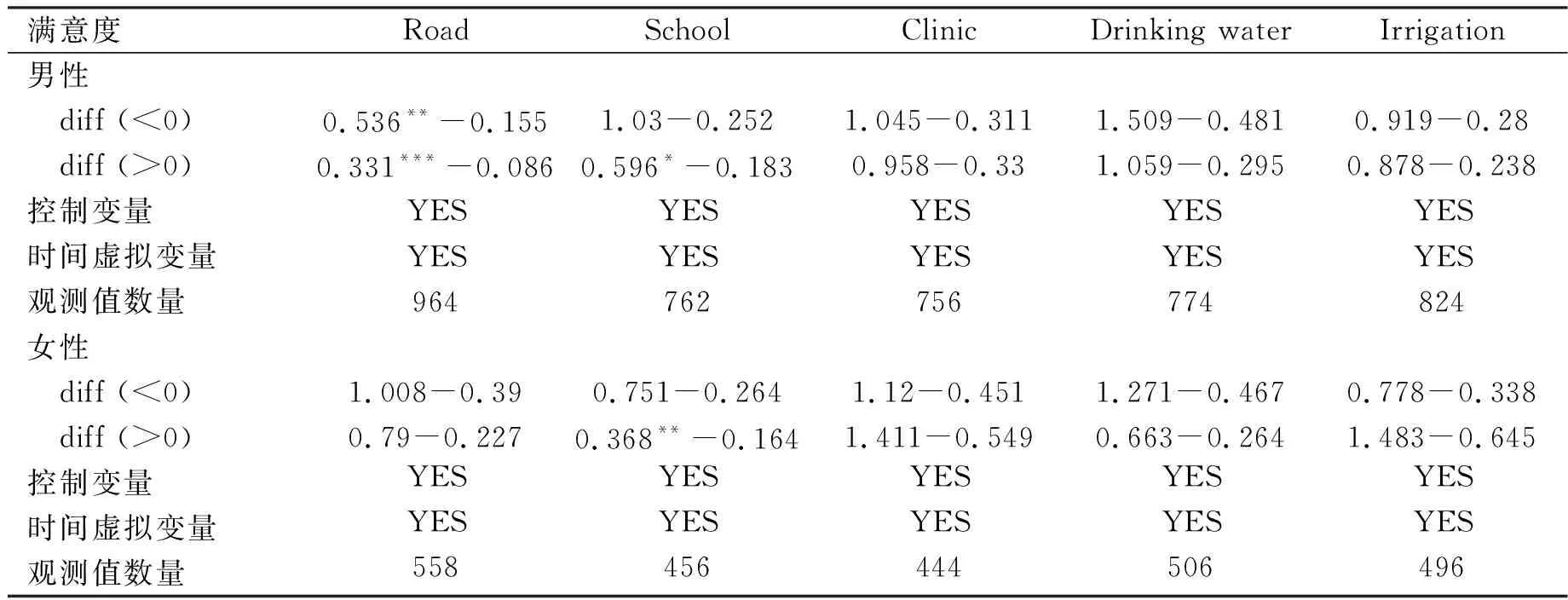

表6报告了加入性别与偏好差异交互项后的回归结果,表7报告了根据性别分样本回归后的结果。结果显示,在道路方面,干群偏好差异对村民道路满意度的影响存在显著的性别差异(表6);当男性村民与村干部在道路上发生偏好差异时,男性村民的公共服务满意度下降,而当村干部比女性村民更偏好学校时,女性村民的公共服务满意度下降幅度更大(表7)。综上,假设2得到部分验证。即干群偏好差异与村民公共服务满意度的关系将随着性别不同,在不同种类公共物品上有着不同的体现。

表6 干群偏好差异对村民公共投资满意度影响的性别差异(几率比):交互项

农户通常被认为是一个基础决策单元。然而,不论男女老少,他们在出资提供公共物品时都面临着不同的机会成本;同时,即使是一个家庭中的男主人和女主人,他们对于同一种公共物品获得的效用都可能是不同的[19]375。当一个农户中对于同一种公共物品出现两种甚至更多不同效用函数时,关注个体效用是非常有必要的。

考虑到不同个体对于同一种公共服务的效用可能是不同的,而居民异质性会导致通过集体行动(例如投票)来决策如何提供公共服务的能力下降[39-40],因而降低村庄的公共服务提供效率,导致居民生活福利水平的降低。与此同时,部分学者的研究指出,更加广泛的市民参与可以促进公共资源更好的分配,因为这种方式可以减轻居民异质性带来的负面影响[41-43]。公共投资中更多体现女性意愿不只是改善女性的公共服务利用水平的重要前提[18]1443;同时,让女性发声可以提升全村人民的福利水平,甚至促进农业生产率的提升[19]401-402。然而,当前我国农村的村干部大多是男性,家庭成员参与村内会议也以男性为主。因此,从性别视角研究男女对于公共服务偏好优先序以及满意度的不同,可以为提升公共服务配置的效率、增进居民福利提供更有针对性的参考。

表7 干群偏好差异对村民公共投资满意度影响的性别差异(几率比):分样本异质性

六、结论与启示

本文基于2007—2015年中国农村发展调查面板数据,采用有序Logit固定效应模型,分析了村干部与村民的公共投资偏好差异对村民公共服务满意度的影响及其性别异质性。研究发现,村干部与村民的偏好差异对村民公共服务满意度有显著的负向影响,这种影响在道路和学校两项公共服务中最为突出。男性和女性在不同类别公共服务的投资偏好和满意度两方面均存在系统性差异。这种差异导致两者对公共服务的关注重点不同:男性村民在农村道路上的偏好差异会降低其满意度,而当村干部更加偏好学校时,女性村民的满意度下降幅度更大。

当前我国正处于推进乡村振兴,着力解决发展不平衡、不充分问题,迈向共同富裕的重要时期。提高公共投资的有效性是这一时期促进农村发展与城乡融合的关键,而信息不对称是阻碍农村公共投资有效性的主要因素之一。本研究从干群投资偏好差异视角刻画信息不对称,并研究了其在不同种类公共物品方面对村民公共服务满意度的影响,进一步丰富了相关领域的研究文献,同时为政府提高不同类型公共物品供给的有效性提供了参考。此外,妇女是农村常住人口中的重要主体,也是经济社会发展中的弱势群体之一。从性别视角关注干群偏好差异与村民公共服务满意度,有助于提高农村公共物品供给的包容性,提升女性村民的福利水平,进而促进社会公平。

与已有研究相比,本文在数据结构、分析方法上有一定改进,但仍存在不足。首先,本研究在经过个体匹配以后,总样本量较小。在今后调研中,可以通过跟踪访问家庭中同一个个体,扩大样本规模,提升估计结果的精确性。其次,本文仅对公共服务的有效提供进行了初步探索,干群偏好差异对村民公共服务满意度的影响路径仍有待进一步挖掘。