生命教育在小学科学课程中的融合教学探索

汪慧容

随着经济和科技的进步,人们生活水平日益提高,生活节奏越来越快,社会大环境和家庭小环境都在急剧变化,由此导致小学生身心发展与认知发展之间产生了日益加深的鸿沟,心理问题频出,自杀率也曾显著上升趋势。生命教育随着时代的发展再次受到重视,旨在寻求生命更高层次的意义。生命教育在自我保存的基础之上,关注内心世界的自我存在。生命教育可以具体为关于生命意识教育、生存能力教育和生命价值教育[1]。《新时代公民道德建设实施纲要》明确要求把立德树人贯穿学校教育全过程,注重融入贯穿,把公民道德建设的内容和要求体现到各学科教育中,使传授知识过程成为道德教化过程。因此科学教师也是学校德育教育的主力军。

一、生命教育在小学科学课程标准中的诠释

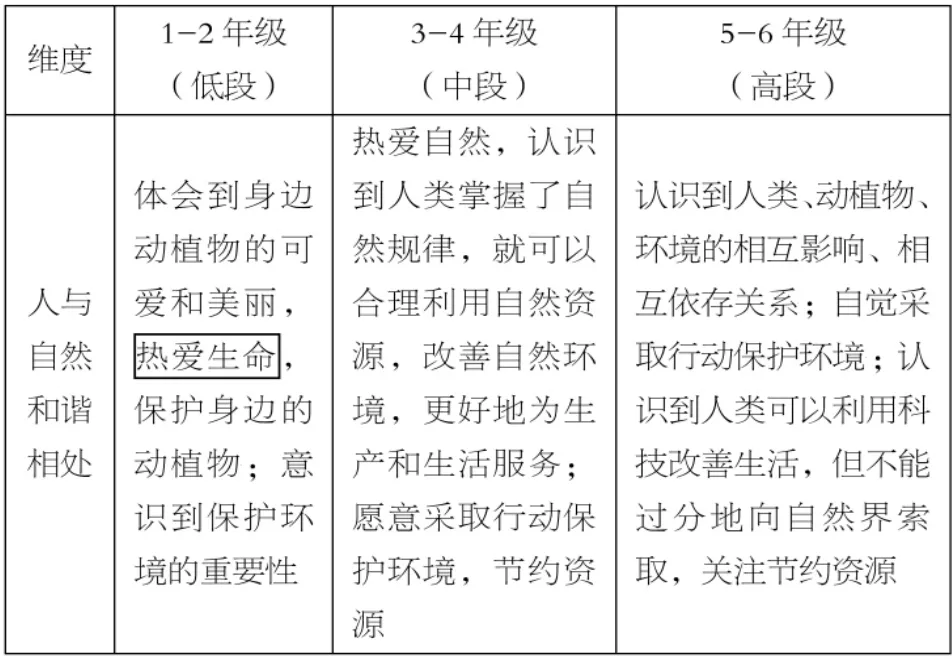

在最新的《义务教育小学科学课程标准(2017年版)》中,课程目标板块中明确指出要培养学生关爱生命与自然的科学态度,并且将小学分为低、中、高三个学段,根据不同学段学生认知能力的差异,对人与自然和谐相处的认知态度设置了不同的学段目标:低段要求孩子能体会到身边动植物的可爱和美丽,热爱动植物的生命;中段、高段将人的生命价值提高到了更高维度,开始引导学生除了关注动植物生命,还关注人的生命,以及人与自然的关系。课程标准内的目标要求是针对全国各地的小学生,也是课程目标要求的底线,如果孩子学有余力,定是可以根据实际情况进行内容拓展的。教材中有哪些内容可以在教学过程中渗透生命教育,成了一线教师反复思考、琢磨的问题。

表1 2017 版小学科学课程标准(修订第二稿)节选部分

二、生命教育与小学科学课程融合

(一)生命教育的内涵

生命教育引导受教育者理解生命的意义以及生命与天、人、物、我之间的逻辑关系,使学生积极、健康、独立地生活,通过相互关爱获得个人身心的健康发展,从而实现个体生命的最大价值[2]。生命教育重在对青少年自然生命、社会生命、道德生命的培养和塑造,是一种面向全体学生的全面的生命智慧教育[3]。生命教育是在充分尊重个体生命的前提下,对人的主观精神进行全面提升,充分体现了我国教育的内在价值追求[4]。顾明远认为,生命教育是教育的本质,是为了学生更好地发展[5]。生命教育是一个人身心发展健全的必需要素之一,而学生阶段正是一个人形成人生观的重要时期,应将生命教育贯穿学生的整个受教育过程,引导学生形成正确的人生观、价值观。新冠肺炎疫情的到来让学生更直观地正视到生命的脆弱,学习知识正是人类为了提升生命质量最直接的手段和方法,让学生了解到学习的意义在于让生命延续、让文明繁衍。

(二)生命教育与小学科学课程融合的优势

叶澜说:“教育是直面人的生命,通过人的生命,为了人的生命质量的提高而进行的社会活动,是以人为本的社会中最体现生命关怀的一种事业。”[6]生命科学是小学科学课程的重要内容,珍爱生命是科学教育的重要目标,对提升学生科学素养具有重要的价值和意义,在教学过程中渗透生命教育则任重而道远。“亲其师,信其道”。科学学科是小学阶段最具综合性的学科,其内容包含了物理、化学、生物、地理等诸多学科知识。由于小学生的认知水平尚停留在形象直观思维阶段,因此以实验为主的科学课成了学生喜爱的课程。借助学科的优势,发挥课程内容的丰富性、教学手段的多样性、教学活动的直观性等特性,让学生在小学科学课程中潜移默化地受到生命教育的感召和影响,从而领悟生命的价值,滋生出积极生活的态度和热爱生命的理念。

三、生命教育在小学科学各学段中的融合教学建议

小学科学教学中渗透着生命教育,从植物、动物的生命知识和意识,到生物在自然界中的生存技能和行动。科学教师应该结合学科特点,给学生创造走出课堂、走进自然的机会,让学生真实地体验到生命的价值[7]。在小学科学教学中融合生命教育,更应该深入分析课程标准的目标,针对不同年段的学生生命教育的标准要求要有所差异。例如,低段可以借助植物的种植活动,让学生在经历观察的过程中初步感知植物、动物有生老病死的自然规律;中段在研究动物一生的过程中,能以蚕为例帮助学生理解生命的初步意义——繁殖,从而迁移思考人生的意义;高段的学生心理变化明显,可借助事物的变迁过程、人与自然的关系理解生命更为宏大的意义。

(一)低段:从观察开始生命教育的启蒙

1.抓住机会,适时启发

一年级的学生年龄虽小,但生命教育贵在循序渐进,适可而止。教科版科学一年级教材中布置了“种植一棵植物”的学习任务,并要求孩子记录植物在六周内的生长变化过程。知识目标的达成很简单,如何在其中渗透生命教育则需要教师的引导。

生老病死是极为常见的自然规律,对于缺乏对自然万物观察的学生来说却或许是很难接受的事实。但小小的种植活动,只要老师适时启发便能成为良好的生命教育载体。教师可以选择“种大蒜”这一活动,进行水培。一般水培的大蒜生命周期在5-6 周,既能保证时间周期与教学周期的合理性,又能让学生在5-6 周内见证大蒜一生的生命历程并完成相应的科学记录,培养孩子的观察、记录能力。在6 周的观察活动中,学生将亲历大蒜从生根、发芽、逐渐长大、枯萎、死亡的整个生命历程,在家长和老师的引导下再留心观察身边的植物,便能初步意识到:植物这样的生命体都会经历从茁壮生长到衰老再到死亡的生命历程,对生老病死是我们无法抗拒的自然规律有初步认识,从对自然万物的观察中开始生命教育的启蒙。

2.结合时事,促进理解

2020年的寒假因为突如其来的新冠肺炎疫情变得出奇的漫长,能否结合这震惊世界的“新冠病毒”给学生讲讲生命教育呢?答案是肯定的,方法是多样的,载体也是多元的。

以教材内容为例,一年级下册第二单元“动物”,教材从“我们知道的动物”开始到“校园里的动物”再到“观察一种动物”“给动物造个家”,一步一步引导孩子发现奇妙的动物世界。养殖蜗牛,感受动物的生命历程。如何在课堂中强化学生理解,深化学生认知呢?结合时事,疫情之初有人提出“新型冠状病毒来自蝙蝠体内”,那病毒又是如何进入人体内的呢?小小的问题引发学生思考。通过积极交流和讨论,大家认识到,因为有人猎杀野生动物,在宰杀、搬运和烹饪的过程中病毒都可能入侵人体。当病毒在动物体内时,如果我们保持距离,病毒很难从动物侵入人体,但是病毒一旦进入人体后,其繁殖速度和传播速度就会成指数增长。那有什么办法能避免病毒的入侵呢?不随意捕杀野生动物,学生都能给出这样的答案。学生对人和动物的和谐相处有了初步感知,对生命的敬畏还需要持续引导。可出示各种各样的动物图片,引发学生的关注,引导学生了解到人类的身边还生活着各种各样的动物,这些动物跟人类一样有家人、有情感,同样惧怕死亡,只是它们没办法用人类的语言去传达它们的恐惧。“那生活中我们能做些什么帮助它们呢?”教学过程中一步一步的引导,帮助孩子回归生活,进行换位思考,让学生认识到我们需要保护身边的小动物,逐渐形成敬畏自然、敬畏生命的初步意识。

(二)中段:从活动开始生命教育的认识

1.借助活动,深化认知

教材内容都能以不同的方式成为学生生命教育的载体。教科版《科学》三年级下册“动物的一生”蚕宝宝的养殖活动也是生命教育的绝佳载体。

教材以蚕宝宝的一生给学生呈现了动物的生命历程。这也是教材更迭过程中仍然保留的经典教学载体。学生在学习和实践中会亲历蚕宝宝的生长变化过程,从蚕卵开始,亲眼见证蚁蚕从卵钻出、蜕皮、结茧、成蛹、变蛾的身体变化过程。但是,学生的思维更多停留在怀着新奇的心情看“热闹”的层面,让孩子有更多的收获则需要教师精心的设计及准备。教师可以利用网络视频资源,引领学生在课堂有限的时间内重新审视蚕宝宝的一生。当学生看到蚕宝宝费力地钻出,并一次又一次地蜕皮时,感受到生命成长中都会经历一些磨砺与苦痛;当学生看到蚕宝宝吐丝时,不同的蚕宝宝结茧速度不同,感受到个体差异,反思人与人的差异性;当看到蚕蛾试图从茧里钻出,一次一次失败,又一次一次努力的场景,感受到生命在于坚持……当教师有意识地引导,学生自然会用心体会生命的不易和奇妙;当看到两只雄蛾为了争夺与雌蛾的交配权表现滑稽时,学生能体会到动物为了繁殖所付出的努力与拼搏,从而引导学生从思考蚕宝宝的生存使命迁移到人的生存使命。尽管是三年级的孩子,他们也会说出“人活着是为了延续文明、发展文明”这样极富哲理的话语。或许,这样的回答离学生的生活还有一定距离,但是,也会在他们的心中埋下一颗好好活着的种子。

2.善于挖掘,迁移拓展

生命教育的内容需要教师用心发掘,它绝不应止于“生命科学”板块的内容,也可以是“物质板块”的内容。例如,教科版《科学》四年级下册第四单元“岩石和矿物”也能作为生命教育的载体。

一颗颗小小的岩石从何而来,如果说40 亿年前地球逐渐形成时就有了岩石,那40 亿年沧海桑田间岩石又经历了哪些变化?观看一部5 分钟的纪录片“Story Life of a Rock Animated”能帮助孩子去感受岁月流逝、地质变迁,经历石头的“一生”,感受石头的“生命”。一首艾米莉·迪金森的《幸福的小石头》歌曲能引导孩子去感悟平凡的石头怎样活出了不平凡的一生。

(三)高段:回归生活,践行对生命教育的理解

1.不断反思,形成理解

学生在低、中段习得的生命教育内容,很多是重在体验,对学生深刻认识的要求不高。因此,在高段的科学教学中,教师要一如既往地关注学生在活动中的体验,更要关注学生在活动中的反思和总结。

教科版《科学》五年级下册“生物与环境”单元会再一次带领学生陪伴绿豆的生长,体验绿豆的生命周期。在学习中学生既要关注绿豆本身的生命成长,还需要关注与之共同生存的其他生命。在“食物链和食物网”的教学活动中,学生探访绿豆苗圃,寻访绿豆苗圃中的生物,既要通过简单的“套筒实验”感知生物间吃与被吃的关系,理解能量的传递,更要通过“拉线结网游戏”体会生物体之间复杂的内在联系。生命教育的范畴也由此拓展,引导学生不仅要关注个体的生命成长,还要关注个体与个体之间生命成长的相互影响。生物与生物之间如此,人与人之间亦如此,学生可以开始有意识地以自我为中心,觉察身边生命对生命的影响。

2.回归生活,落实践行

“意识先行,行动随后。”无论是环境保护还是生命教育我们都必须让孩子先有意识,才可能有行动。因此,生命教育的理念先行在培养了学生意识之后,需要持续往前再推进一步。回归生活,学生可以怎样去落实、践行在课堂中习得的对生命教育的理解和认知呢?水培的绿豆苗孱弱无比,为了让它生长得更好,我们可以把它移栽到土里;生物与生物之间的食物关系固然残忍,但每一种生物在整个生态系统中都有它存在的意义和价值,我们要爱护每一种生物。生而为人的我们更应该思考的生命意义……因此,教师需要引导学生回归生活去寻找践行的具体办法。教师可以在课堂上引导学生去绘制思维导图、制作手抄报,引导学生学会梳理理论与实践之间的桥梁——行动办法,让学生在生活中有意识地思考生命的意义并付之于行动。例如,保护身边的一草一木、一虫一鸟,就是对生命的爱和敬畏;不参与危险游戏是对自我生命和他人生命的保护与珍惜;在思考每一种生物对生态系统价值的同时,思考个人的人生价值……只要教师和学生能探讨出正确的思维情感与清晰的行动指南,学生便能基于此在生活中去践行自己对生命教育的理解,让生命教育的价值在生活中的各处体现。

蒙台梭利说:“教育就是激发生命,充实生命,协助学生用自己的力量生存下去,并帮助它们发展这种精神。”教育的目的不正在于此吗?因此,生命教育在于教师的用心引导和对教学内容的精心设计。只要教师有意识,学生的体会和感悟就不只停留在浅显的知识掌握层面,而到达对生命意义的思索。相信教师借助科学学科内容对孩子进行循序渐进的生命教育,定能帮助他们成为更好的自己,体悟生命的真谛。