我国敬业度研究综述

——基于CSSCI期刊的可视化分析

吴湘繁,孙海洋

(新疆财经大学,新疆乌鲁木齐 830012)

2020年,新冠肺炎疫情席卷全球。疫情发生以来,我国广大医务工作者、公安民警、疾控工作人员、社区工作人员等忠于职守、不辞辛苦、日夜奋战,“敬业”成为大多数中国人的坚守。后疫情时代,世界经济遭到严重冲击,就业形势愈加严峻,人们以更加积极的态度对待工作。敬业作为员工的基本道德,越来越被社会各界重视[1]。鉴于此,对其衍生出的敬业度问题进行研究具有重要的现实意义。

国外学者对于敬业度的研究已经持续多年。Kahn[2]是最早对敬业度进行定义的学者,他认为敬业度是个体在组织活动过程中身体力行地完成自己的工作并在其中表现自我的程度,包括认知、情感和生理等方面的投入。此后,学者们从测量方法和结构维度等方面对敬业度展开了深入研究。相较而言,国内学者对敬业度的理论体系研究还不够深入,相关成果较为碎片化,缺乏系统性思考和整体阐述。新形势下,敬业度研究的核心是什么?其发展脉络和未来趋势是什么?这些问题亟待研究。为准确把握我国学者关于敬业度的研究热点及演进趋势,本文使用CiteSpace对中文社会科学引文索引数据库(CSSCI)中关于敬业度的文献进行可视化分析,以期对未来关于敬业度的研究有所启发。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源与处理

本文将检索条件设置为“关键词=敬业度”或者“篇名(词)=敬业度”,时间设为2004年—2020年,在CSSCI中共检索出国内学者的相关文献99篇,剔除综述、评论和报告等文献后,共获得95篇有效文献。为便于后续研究,本文利用CiteSpace对数据进行转换处理,数据转换中共有2615条原始参考文献,其中有效引用为2615条,有效文献比率达100%。

(二)研究方法与工具

科学知识图谱的概念和CiteSpace工具自引入国内学术界,就迅速得到了大量关注。CiteSpace知识图谱能够将一个知识领域来龙去脉的演进历程集中展现在一幅引文网络图谱上,并把图谱上作为知识基础的引文节点文献和共引聚类所表征的研究前沿自动标识出来,因而成为目前最为流行的知识图谱绘制工具之一[3]。本文从CSSCI中检索了2004年—2020年国内学者关于敬业度的研究文献,利用CiteSpace软件,基于学者对敬业度研究的现状绘制了文献共被引、关键词共现、关键词聚类等图谱,并在此基础上进行详细分析,旨在把握该领域的发展脉络,了解敬业度的研究热点及演进趋势。

二、敬业度的文献特征分析

(一)发文量年度分布情况

年发文量是把握敬业度研究发展趋势的关键指标。通过梳理检索得到的我国学者关于敬业度的文献可知:2004年—2008年发文数量均为1篇,可见这期间敬业度问题尚未引起学者的关注;2009年—2015年间,关于敬业度的核心论文数量呈波动上升态势,由2009年的6篇增至2015年的14篇;2016年降至10篇,2017年又增至13篇,之后便呈持续下降态势,到2020年发文量只有4篇。可见自2015年之后国内关于敬业度的研究热度有所下降。

(二)作者共被引频次分析

通过共被引分析可以看出现有敬业度文章在相关领域的影响力,经过计算可以得到该领域的核心作者。将节点类型设置为Cited Author,时间设定为2004年—2020年,3组c,cc,ccv分别设定为2,2,20;4,3,20;3,3,20,可以得到作者共被引图谱,进而根据软件分析得出被引频次。按照被引频次的高低对核心作者进行排列的结果见表1。由表1可知,国内学者卢纪华、方来坛、刘小平等,国外学者Kahn、Schaufeli、Harter、May等在该领域具有较强的影响力。综合来看,国外学者共被引频次明显多于国内学者,说明国内学者对敬业度的研究存在一定的滞后性。

表1 敬业度研究高共被引作者频次

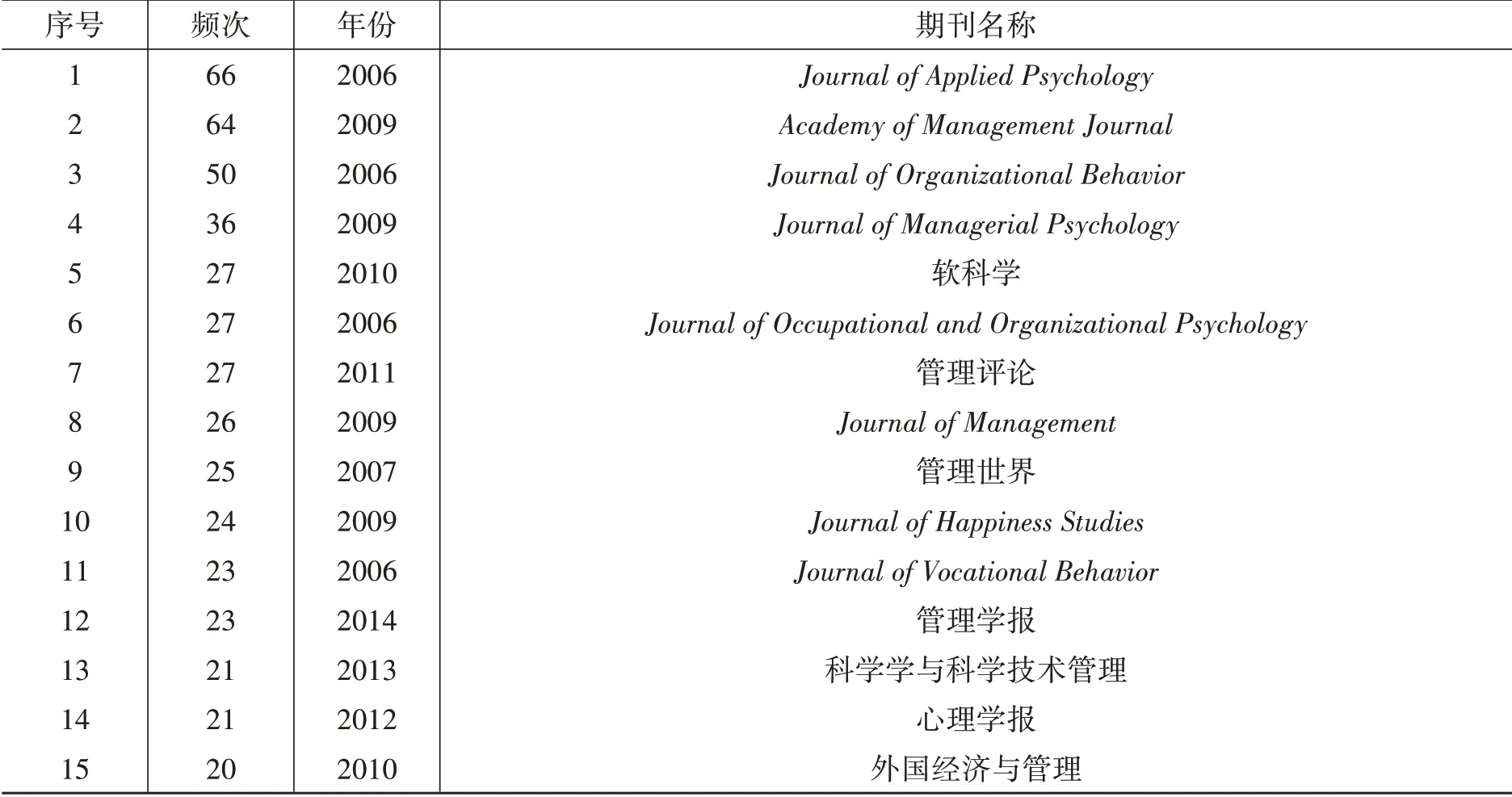

(三)期刊共被引频次分析

将节点类型设置为Cited Journal,3组c,cc,ccv都设定为1,2,20,运用CiteSpace软件可得出敬业度研究期刊的共被引图谱,根据图谱可以得到如表2所示的高共被引期刊。由表2可知,在敬业度研究高共被引期刊中,外文期刊占多数,其中Journal of Applied Psychology的共被引频次多达66次,Academy of Management Journal的共被引频次达64次。在中文期刊中,《软科学》《管理评论》《管理世界》的共被引频次分别为27次、27次、25次,位居前列。从时间来看,中文期刊的共被引时间多在2010年之后,外文期刊的共被引时间集中在2006年—2009年。这表明我国在敬业度研究方面滞后于国外,研究水平与国外相比还有一定的差距。

表2 2004年—2020年敬业度研究高共被引期刊

三、敬业度知识基础分析

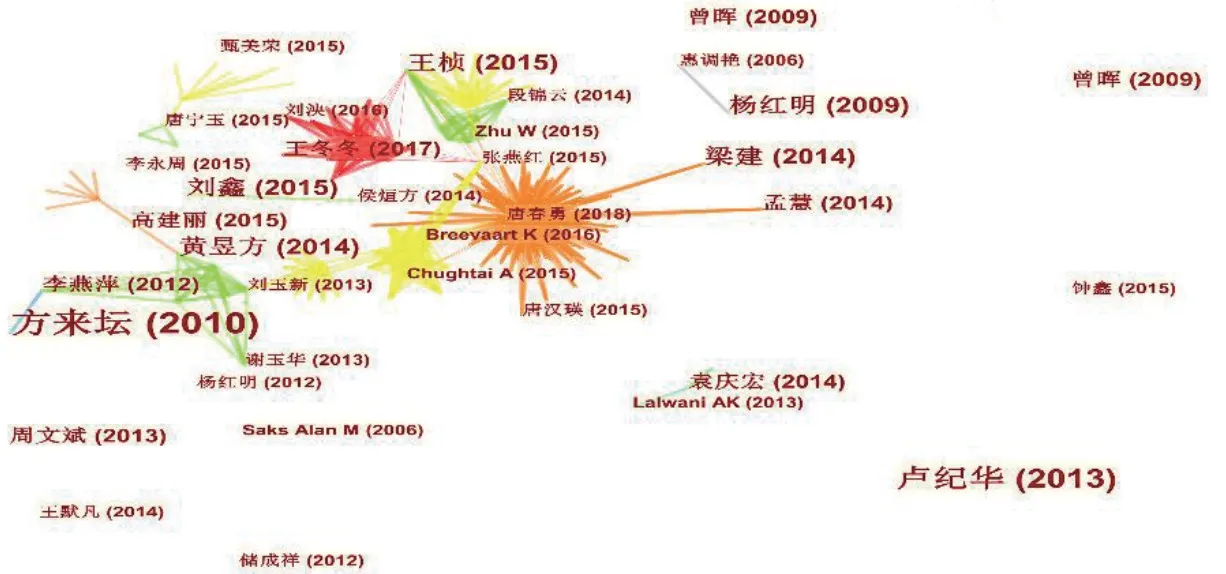

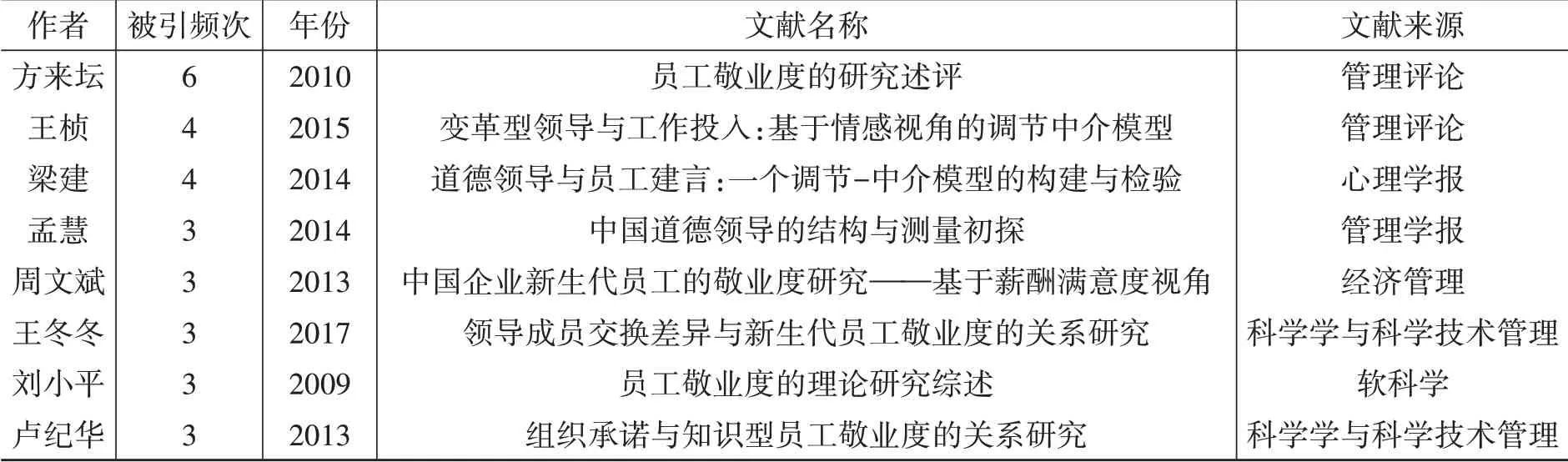

(一)参考文献共被引频次分析

首先将节点类型设置为Reference,时间设为2004年—2020年,由于所研究的文献样本数量不多,所以将时间切片设置为1年,将3组c,cc,ccv都设定为1,2,20,运用CiteSpace软件可得到密度为0.0086、连线数为2281条、节点数为730个的敬业度研究文献共被引图谱,如图1所示。共被引图谱中,文献之间的距离越近,表明研究主题的相关性越强。由图1可知,梁建[4]、孟慧等[5]、唐汉瑛等[6]所著文献的距离较近,说明三者的研究主题相近。经过进一步分析可知,3篇文献的研究主题都与领导行为有关,因此推断该聚类主题为领导行为。王桢等[7]、刘泱等[8]、王冬冬和钱智超[9]的文章研究了变革型领导对员工的情感影响、包容型领导与员工主动行为、领导成员与员工敬业度的关系等方面,由此推断该聚类主题为领导与员工的雇佣关系氛围。李燕萍和侯烜方[10]、刘玉新等[11]、谢玉华和张群艳[12]的文章分别研究了新生代员工的工作价值观、新生代员工的心理健康和新生代员工的参与等,由此推断该聚类主题为新生代员工。

图1 2004年—2020年我国敬业度研究文献的共被引图谱

根据图谱可得到如表3所示的高被引参考文献。由表3可以看出,方来坛等[13]的文章被引频次最高,该文基于员工敬业精神缺失视角,对敬业度的演变过程、结构维度以及影响因素进行了归纳总结,认为敬业度是员工在某一组织或者群体的工作过程中,针对企业目标许下承诺并采取积极行动,从而推动企业的发展。在高被引文献来源中,《管理评论》和《科学学与科学技术管理》占比相对较高。

表3 敬业度高被引参考文献

(二)参考文献共被引时线分析

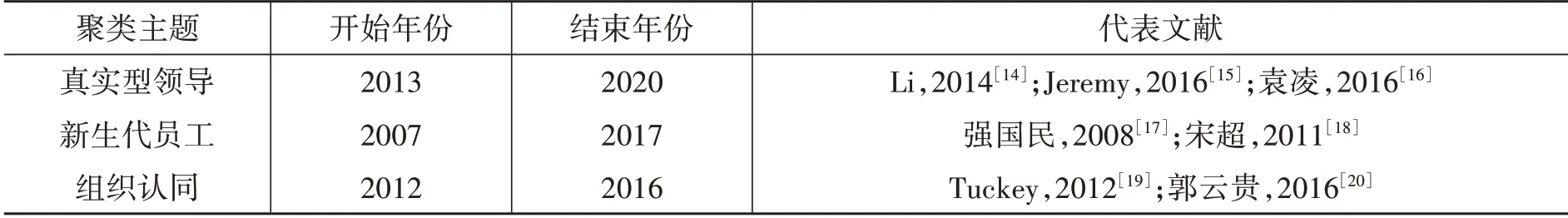

为进一步分析关于敬业度的共被引文献,本文对敬业度时线图谱进行整理,如表4所示。由表4可以看出,真实型领导聚类研究从2013年开始。被引文献中Li等[14]证实了主动型人格和工作特征之间的互惠性关系。Jeremy[15]研究了道德文化与敬业度之间的关系,并证实了道德领导在二者中的中介作用。袁凌等[16]研究发现,不同的领导方式对员工创新行为会产生一定的影响。2013年—2016年,关于真实型领导的研究文献共被引频次增多,至2020年热度仍然不减。以新生代员工为主题的聚类研究主要集中于2007年—2017年。强国民[17]通过分析“80后”人群的特点并对管理问题进行剖析后提出了新的管理策略。此后,宋超和陈建成[18]进一步提出对新一代员工的管理和激励措施,丰富了新一代员工的管理实践。以组织认同为主题的聚类研究从2012年开始,到2016年热度逐渐下降。Tuckey等[19]从工作认知需求和认知资源角度研究了授权领导的正向作用,郭云贵和张丽华[20]则探究了在社会化组织背景下组织认同对员工工作投入的影响。

表4 2004年—2020年我国研究敬业度的文献共被引时线

(三)敬业度研究的基础理论

基于对现有文献的梳理和对参考文献共被引频次的分析结果,本文总结了关于敬业度研究的基础理论,主要包括角色理论、社会认同理论和社会交换理论。

1.角色理论。角色理论通常用于研究人的行为和态度,即人在一定的社会互动活动中,通过承担不同的社会角色从而产生不同的态度和行为。现有研究中,角色理论通常包括角色认知、角色学习和角色期望,这三者发挥的作用不同,需将其概念加以区分。角色认知即每个人的角色定位都要在一定的社会活动中借助他人的行为和认知来获得;角色学习即人类社会发展是一个不断进步的过程,需要不断学习新知识;角色期望即每个人在不同的组织中都会担任一定的职务,组织内部的人会不知不觉地对其产生某种期待。在角色理论的基础上,敬业度的概念进一步延伸为个体承担工作角色并通过认知和情感等投入,在完成整个工作任务的过程中所表现出的一种最佳状态。Kahn[2]的研究证实了这一点,即让员工承担不同的角色可以促使他们尽力做好本职工作,而员工的敬业度也会随之提升。

2.社会认同理论。比较、分类和认同是社会认同理论的核心。比较和分类理论认为,个体会对其所属的群体社会进行分类并产生认同感,同时也会产生分辨群体内外部成员的认知差异,群体成员会通过积极的态度和行为来提高自己在群体内部的地位,以此作为群体内部和外部成员的差异化比较。组织认同理论认为,个体会认同组织的观念并在行为表现上服从组织的安排,个体对组织有比较强的责任感,个体认同与组织之间存在契约精神。同时,个体对组织也有归属感和依赖性,会表现出对组织活动的敬业精神[21]。根据组织认同理论,员工会将自己归类为组织成员,认同组织的价值和文化,并与组织形成共享心理,从而以更加积极的态度从事组织活动。

3.社会交换理论。社会交换理论是指当事人会在获得回报的预期下,介入并维持与他人的交换关系[22]。社会交换理论研究人际交往中的交换关系,以经济人假设为基础,认为人的一切活动都是以奖赏和报酬为前提。社会交换始于社会吸引,每一个交换方都会有别人想要的有价值的东西,这是人们进行交换的基础,一旦社会吸引成功,交换就会随之而来。而敬业度就是在社会交换理论的基础上,实现个体与组织之间资源交换的过程。一方面,组织为个体提供物质、精神等资源,期望个体付出精力和劳动,促进组织发展;另一方面,当个体从组织中获得所需资源后,就会对组织抱有更加积极的态度,并且愿意投入组织活动中。在双方交换的过程中,组织付出的是资源,员工付出的是敬业度[23]。

四、敬业度的热点主题分析

(一)关键词共现分析

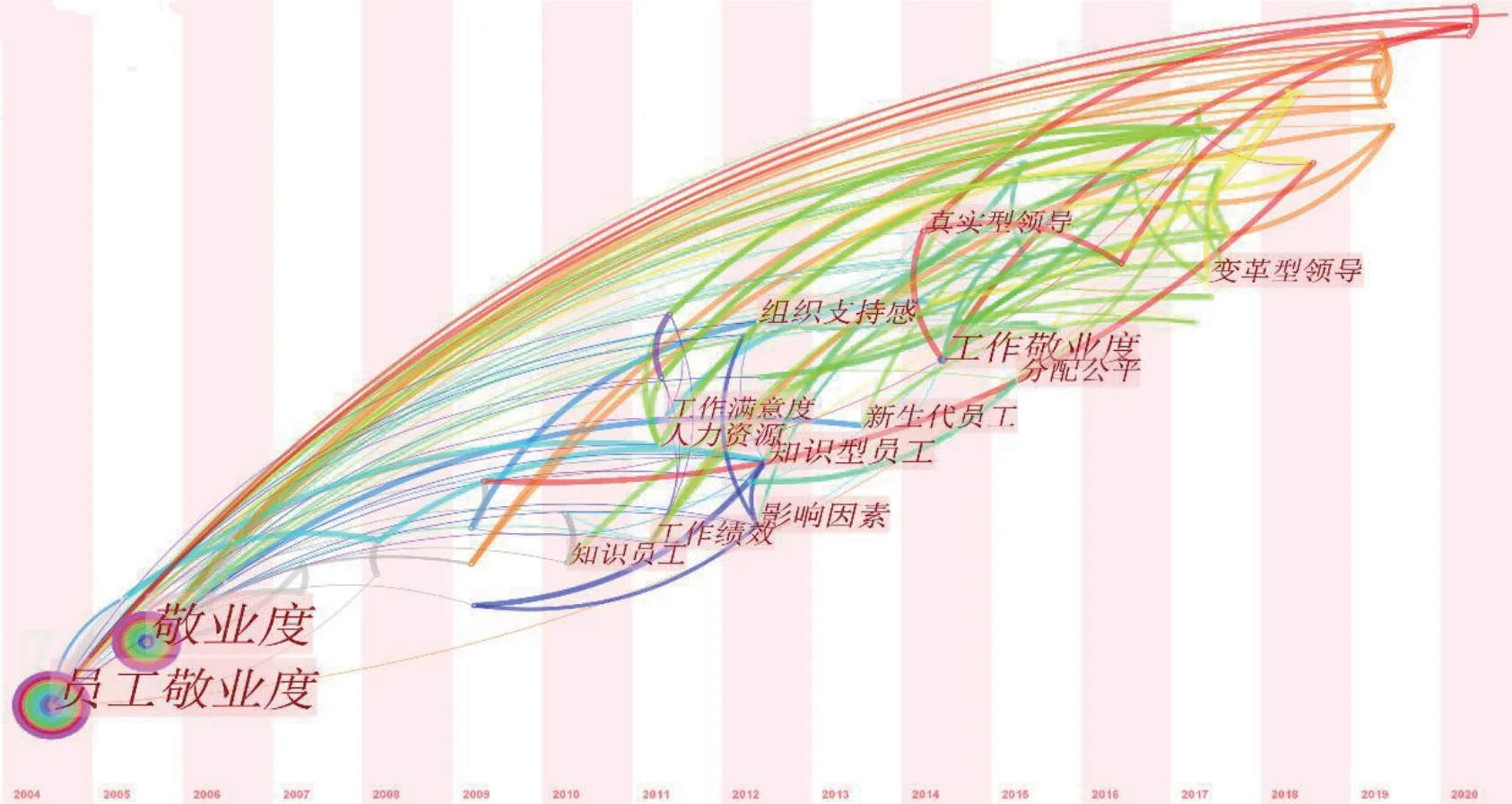

本文运用CiteSpace软件,以关键词作为节点类型,将3组c,cc,ccv设定为1,2,20,时间切片设置为1年,在其他条件不变的情况下,可获得节点数为236个、连线数为624条、密度为0.0225的聚类效果较好的敬业度研究关键词共现图谱,如图2所示。图中节点越大,表明该关键词出现在文献中的次数越多。由图2可以看出,员工敬业度的节点最大,说明员工敬业度被讨论的次数最多。此外,工作敬业度、组织支持感、知识型员工等都是出现频次较多的,表明这些话题受到学者们的重点关注。通过对现有文献的梳理可以发现,我国学者对敬业度的研究主要有以下特点:一是在研究对象上,以“新生代”和“知识型”员工为主;二是在研究内容上,多关注敬业度的影响因素,包括员工的个人特质,如员工的心理需求、情绪智力、内在动机以及主动性人格等,同时还涉及对组织的研究,如组织中的领导风格、组织的工作氛围和工作条件等;三是在研究视角上,多从团队视角考虑问题,注重人与组织的契合;四是在结果变量的选取上,主要以员工满意度、绩效等为主。

图2 2004年—2020年我国敬业度研究的关键词共现图谱

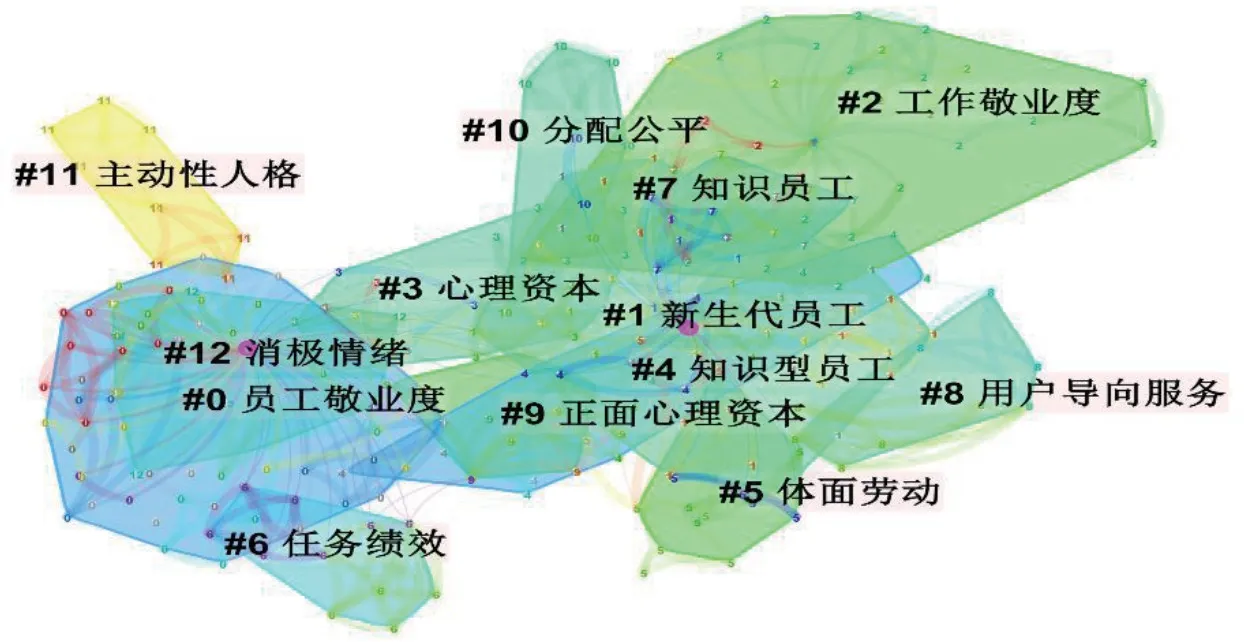

(二)关键词聚类分析

图3为2004年—2020年我国敬业度研究的关键词聚类图谱。由图3可以看出,各关键词之间联系密切,适合在共现图谱的基础上进行聚类分析。聚类结果显示:Modularity Q=0.6514>0.3,说明该网络聚类结构显著;Mean Sihouette=0.9208>0.7,说明该聚类中文献的同质性很强,聚类结果值得信服。聚类图谱中显示了员工敬业度、新生代员工、工作敬业度、知识型员工、任务绩效、心理资本、用户导向服务、体面劳动、正面心理资本、分配公平等不同的聚类,表明这些是学者们关注的热点。

图3 2004年—2020年敬业度研究的关键词聚类图谱

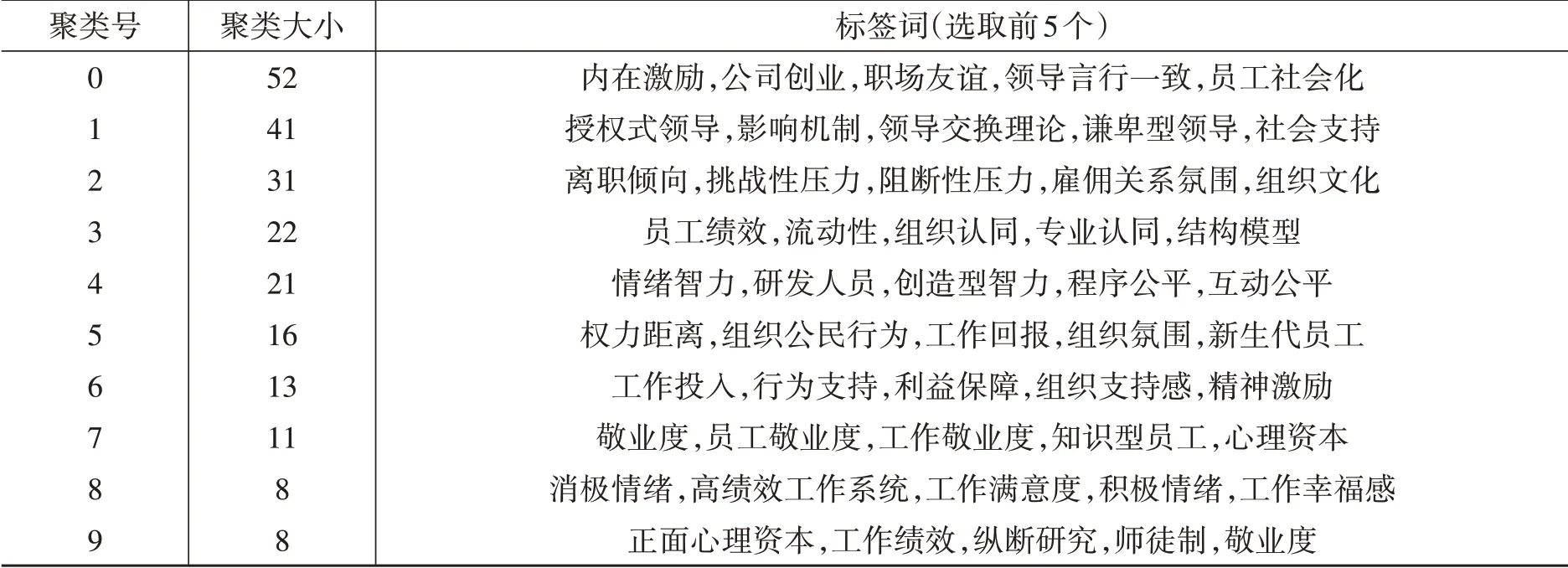

对聚类图谱所展示的结果进行整理可得到如表5所示的关键词共现聚类结果。

表5 关键词共现聚类结果

经过进一步分析发现,每个聚类所包含的关键词均存在重叠部分,梳理后可以将我国学者的敬业度研究归纳为组织环境、领导风格、个人特征、绩效4个主题领域。

1.组织环境。这类主题涉及的关键词主要有组织氛围、组织支持感、组织文化、工作特征等。王大悟[24]通过分析员工的敬业度与认同度之间的关系来探讨旅游行业服务中存在的问题,首次将员工敬业度的概念引入国内。此后学者们广泛展开了敬业度研究,尤其是对敬业度影响因素的研究。在组织支持感与工作特征方面,杨红明[25]证明了员工的工作自主性和组织给予的工作支持等能够提升员工敬业度;孙卫敏和吕翠[26]认为组织给予员工的工作报酬和员工所处的工作条件可进一步影响其对组织的支持,从而间接影响员工敬业度;杨红明和廖建桥[27]以公务员为研究对象,发现员工对工作的反馈和对工作重要性的认识会对敬业度产生影响。以上因素或特征对提升员工敬业度都有正向作用。刘金培等[28]通过实证研究进一步证实了组织支持对知识型员工敬业度的正向作用,研究还发现良好的组织氛围对知识型员工提升敬业度会产生积极的促进作用。在组织文化方面,高建丽和张同全[29]以社会交换理论为基础研究个体与组织文化的匹配对敬业度的影响,发现组织与个体良好的文化契合会对个体的自信、情绪、乐观等心理资本产生积极影响,从而会对其提升敬业度产生正向作用。

2.领导风格。这类主题涉及的关键词主要有服务型领导、变革型领导、谦逊型领导、授权型领导等。董临萍和於悠[30]以不同企业的160名知识型员工为研究对象,运用多元回归分析方法证明了服务型领导对员工敬业度的正向作用。李超平和毛凯贤[31]通过研究发现变革型领导的模范带头作用和激励会对员工敬业度的提升起到正向促进作用。冯镜铭等[32]在探讨谦逊型领导与下属建言行为的关系时发现,下属的敬业度在二者之间起到了中介作用。康飞等[33]基于自我决定理论实证研究了授权型领导对员工敬业度的影响,结果表明授权型领导可以提升员工敬业度。总之,通过梳理既有文献发现,这几种领导风格都会对员工敬业度产生积极作用,这与胥彦和李超平[34]的研究结论一致。

3.个人特征。这类主题涉及的关键词主要有主动性人格、玩趣人格、自我效能、心理契约等。王忠和郭欢[35]认为员工敬业度与组织玩趣气氛在玩趣和创造力之间起调节作用。毛凯贤和李超平[36]基于社会学习理论和资源保存理论分析了道德型领导与新员工主动性人格对新员工敬业度的直接影响和交互作用,并对主动社会化行为所起到的中介作用进行了研究,证实了道德型领导和新员工主动性人格均会对员工提升敬业度起到正向促进作用。在讨论与员工社会化相关的影响因素时,王庆燕和石金涛[37]发现员工的自我效能和心理契约均对员工敬业度有影响。林昭文等[38]以江苏、浙江中小民营企业为研究对象,进一步证实了心理契约在员工敬业度方面所发挥的正向促进作用。邱敏和胡蓓[39]则以相关理论为基础,验证了内在激励和外在激励对敬业度的正向促进作用,并发现内在激励的促进作用更大,因而建议企业应更加重视对员工的内在激励,以提升员工对工作的投入度。卿涛等[40]通过研究体面工作对敬业度的影响,发现在从事体面工作时,员工自身的内在动机对敬业度会起到显著的促进作用。

4.绩效。这类主题涉及的关键词主要有高绩效工作系统、工作绩效、个人绩效等。黄昱方和钱兆慧[41]发现,高绩效工作系统本质上是通过激发员工积极的心理体验和内部工作动机来构建一个幸福组织。芦慧等[42]构建了特质敬业—绩效模型,经过验证发现,敬业度的提升会带来高绩效。周小曼等[43]也证实了良好的敬业度对工作绩效的正向作用。

(三)关键词时区分布

图4为敬业度关键词时区分布图谱,其可反映敬业度领域的热点词在不同阶段的变化。

图4 关键词时区图谱

由图4可以看出,我国学者对敬业度的研究大致可分为4个时期,其可代表国内关于敬业度研究的演进趋势。

1.早期萌芽时期(2004年—2008年)。这一时期我国学者对敬业度的研究处于起步阶段,由于我国大部分企业的员工并未深刻理解敬业度,一些员工本身也缺乏敬业精神,因而这一时期学者对敬业度的研究也比较匮乏。这一时期的研究主要是将敬业度作为影响员工满意度的因素,对敬业度还未形成统一明确的概念。

2.中期奠基时期(2009年—2013年)。这一时期,“80后”员工步入职场,其与老一辈员工有着明显的代际差异,企业在管理员工过程中发现部分员工缺乏敬业精神,此时敬业度问题逐渐显现出来,学者们对敬业度的研究也有了一定进展。这一时期我国学者对敬业度的研究开始着眼于敬业度本身,包括对敬业度的结构概念进行定义区分,以及对新生代员工敬业度问题的研究等。周文斌等[44]从薪酬视角分析了新生代员工相比于老一辈员工敬业度弱化的原因,发现薪酬、福利、职级等都影响着新生代员工的敬业度。学者们在这一阶段的研究成果为此后的研究提供了理论支撑与研究依据。

3.蓬勃发展时期(2014年—2018年)。这一时期,随着信息化和全球化快速发展,企业面临的内外部环境日益复杂,为了生存和发展,具有高度敬业精神的员工越来越被企业所需要,因此,这一阶段学者们对敬业度问题尤为关注,相关文献大量涌现并呈现多元化趋势,多从领导风格、文化背景、组织环境、员工个人特质等方面研究敬业度影响因素。这一时期企业也更加注重效益,因此团队绩效、工作绩效等也成为敬业度研究的热点。

4.稳定发展时期(2019年至今)。在既有研究的基础上,很多学者对员工敬业度的相关研究进行了梳理,胥彦和李超平[34]通过归纳领导风格的研究文献,发现不同的领导风格对员工敬业度的影响也不同。此外,这一阶段的研究也更加注重组织文化对敬业度的作用,如马苓等[1]在雇佣关系氛围与组织文化两个情境变量下,研究了真实型领导风格对员工敬业度的跨层次影响,揭示了组织文化对敬业度的影响机制。

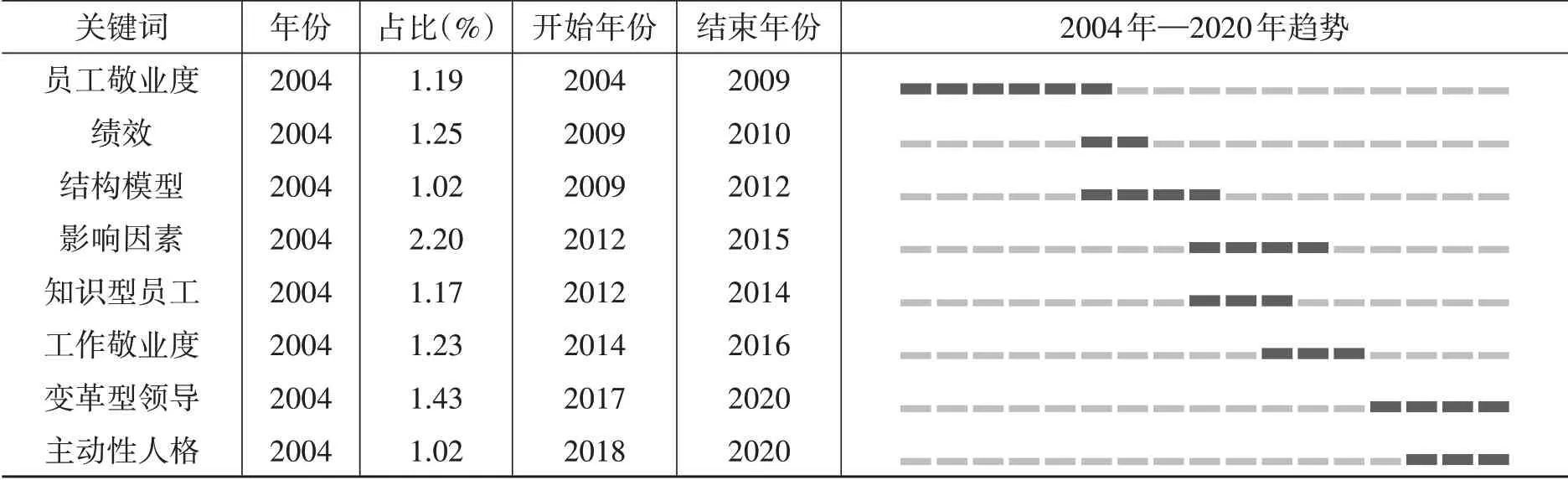

(四)关键词突变分析

突变词是指在短时间内某个关键词的被引频次突然增多,其可代表该领域的研究趋势。表6是对我国学者关于敬业度研究所进行的关键词突变分析。由表6可以发现,突变强度最大的是影响因素,占比达2.20%,表明该时期对敬业度影响因素的研究较为活跃。变革型领导、主动性人格的突变时间一直持续到2020年,说明关于这些方面的研究仍未停止,其也代表了当前的研究趋势。

表6 关键词突变分析

五、结论与展望

(一)研究结论

本文运用CiteSpace软件对CSSCI中2004年—2020年我国关于敬业度的文献、作者、关键词、研究机构以及研究趋势进行可视化分析后发现:第一,从敬业度研究的发文量来看,整体上我国学者对敬业度的研究相对较少,2015年—2018年发文量有所增多,且主要以定量分析为主、定性分析为辅,研究成果主要发表在《管理评论》《心理学报》等刊物上。相较于国外对敬业度的研究,我国学者对敬业度的研究起步晚、成果少、作者之间缺乏合作。第二,从研究视角来看,我国学者对敬业度的研究主要基于组织认同、自我决定等视角。学者们大多利用正向思维对敬业度进行研究,忽视了从负向视角如从员工倦怠视角出发,逆向研究敬业度。第三,从研究内容上看,研究的核心是如何提升敬业度,围绕这一问题,学者们研究发现影响敬业度的因素主要可以分为个人特质(如员工主动性、内在动机等)、领导因素(如领导风格、权力距离等)、组织因素(如工作环境、组织支持等)。

(二)研究展望

随着数字化时代的到来,员工的工作环境发生了巨大变化,不再拘泥于传统的办公场所,工作条件和方式内容都与以往有所不同,因此今后对敬业度的研究应该从整体出发,探究不同环境下的敬业度问题。第一,加强跨学科、跨领域的研究合作。通过文献梳理可以发现,以往研究中作者之间的合作较少,且缺乏跨学科、跨领域的研究。敬业度问题不仅仅出现在传统企业中,政府机关和其他社会组织中同样存在敬业度问题。在今后的研究中要加强研究者之间的合作,在定性与定量的基础上,对敬业度的评价、提升等展开更全面的研究。第二,采用新的理论框架进行解释。现有对敬业度的研究多从角色理论和社会认同等理论出发,未来研究可以运用新的理论如工作要求—资源模型等,以丰富敬业度的相关研究。第三,从多视角出发进行研究。以往研究多从正向视角出发,基于负向视角的研究较匮乏。今后的研究可将正向、负向相结合,在不同敬业度水平下进行研究。另外,以往对敬业度的研究多侧重于个体视角,未来研究可以从团队视角出发,如探究团队敬业度与组织绩效的关系。第四,关注跨层交互研究。敬业度受多种因素的影响,但以往学者的切入视角较为单一,忽视了交互影响对敬业度的作用,今后可将研究重点放在组织、领导、员工的交互影响方面,探寻不同因素对敬业度的差异化影响,对不同因素进行比较分析,从而细化对敬业度问题的研究。