大学生网络社会支持、电子健康素养与健康相关行为的路径分析

李少杰 崔光辉 徐慧兰△

【提 要】 目的 探讨网络社会支持及电子健康素养对大学生健康相关行为的影响路径,为大学生健康教育和发展提供理论依据。方法 2019年3-5月,采用网络社会支持量表、电子健康素养量表及大学生健康生活方式量表对济南市3所高等院校2173名大学生进行调查。结果 网络社会支持得分为(61.15±12.97)分,电子健康素养得分为(30.32±6.30)分,健康相关行为得分为(122.37±18.47)分。网络社会支持与电子健康素养、健康相关行为均呈正相关(P值均<0.01),电子健康素养与健康相关行为呈正相关(r=0.551,P值<0.01);网络社会支持对健康相关行为的直接效应为0.162(95%CI:0.112~0.214),网络社会支持通过电子健康素养对健康相关行为的间接效应为0.154(95%CI:0.125~0.184),间接效应占总效应的48.2%。结论 大学生的网络社会支持可能直接影响健康相关行为,并以电子健康素养为中间变量间接影响健康相关行为。

中国互联网络信息中心数据显示,截至2020年3月,我国网民规模达9.04亿,其中学生网民占比最高,占总网民的26.9%[1]。网络社会支持是指个体在互联网人际互动中被尊重、支持和理解的程度[2-3]。鉴于网络交往的便捷性、高亲密感和高归属感等特点,网络社会支持已经成为现实社会支持的重要补充[4]。以往研究表明,社会支持能够正向影响个体的健康促进行为[5],但能否推论到网络社会支持尚未知晓。社会认知理论认为社会环境因素是影响个体行为的重要因素[6]。作为一种重要的环境因素,网络社会支持理论上也可能对个体的健康相关行为产生一定影响。然而,目前国内研究多关注网络社会支持对个体心理状况的影响[7],而关注其对个体健康行为的直接或间接影响的研究较少。研究发现,网络社会支持是大学生电子健康素养的影响因素[8],而健康相关行为与电子健康素养密切相关[9]。由此可见,网络社会支持可能与健康相关行为有一定关联。本研究旨在通过路径分析方法探索大学生网络社会支持、电子健康素养对健康相关行为的影响路径,以期为互联网+背景下开展大学生健康教育提供理论依据。

对象与方法

1.对象

2019年3-5月,采用多阶段分层整群抽样法,第一阶段按照学校类型选取山东省济南市3所高等学校(部属高校、省属重点高校、省属普通高校各1所)进行调查;第二阶段对每所院校按医学及非医学专业分层,抽取两种专业大一至大三年级各3个班级的全部在校学生调查(考虑大四年级学生实习、居住分散等原因,未纳入研究)。研究对象纳入标准:全日制本科学生;知情同意并自愿参与本研究。排除标准:调查期间因请假等原因未在学校的学生。本研究共调查54个班级,共计2281人,回收有效问卷2173份,有效率95.27%。

2.方法

(1)基本信息调查表

自行设计包括研究对象年龄、性别、生源地、年级、专业等。

(2)网络社会支持量表(online social support scale)

由梁晓燕等[10]编制,用于评价个体在网络交往中所获得的社会支持情况。量表共包括情感支持、信息支持、工具性支持及社会成员支持4 个维度,23个条目。得分越高,表明个体感受到的网络社会支持越多。本研究中量表的Cronbach′s α系数为0.940。

(3)电子健康素养量表(eHealth literacy scale)

由Norman等[11]编制,余小鸣等[12]翻译汉化,用于评价个体寻找、发现、理解和运用电子健康信息的能力。量表共8个条目,采用Likert-5点评分方法,得分范围为8~40分,分数越高表示电子健康素养越高。本研究中量表的Cronbach′s α系数为0.922。

(4)大学生健康生活方式量表修订版(modified health lifestyle scale for college students)

由焦建鹏等[13]编制,用于评价大学生健康相关行为。量表共包括运动锻炼、饮食营养、健康责任、规律生活、健康危害、人际关系、压力管理和生命欣赏8个维度,33个条目。每条目采用Likert-5级评分法,总分范围为33~165。得分越高,表明大学生生活方式越健康。本研究中量表的Cronbach′s α系数为0.926。

3.质量控制

采用集体施测的方法,由研究者及经过培训的调查员以班级为单位进行现场调查。问卷填写完成后当场回收问卷,由调查员审核问卷,避免出现漏项等问题。采用平行双录入的方法进行数据录入。

4.统计学分析

采用SPSS 25.0与Amos 23.0 软件进行统计分析。符合正态分布的计量资料采用均数±标准差进行描述性分析,计数资料采用例数、百分比表示,采用t检验、单因素方差分析研究不同特征大学生的网络社会支持、电子健康素养及健康相关行为差异。采用Pearson相关分析研究网络社会支持与电子健康素养及健康相关行为的关系。采用网络社会支持(潜变量)、电子健康素养与健康相关行为(潜变量)构建结构方程模型,并采用基于偏差校正的bootstrap法进行间接效应检验。检验水准:α=0.05。

结 果

1.大学生各变量得分情况及不同人口学特征比较

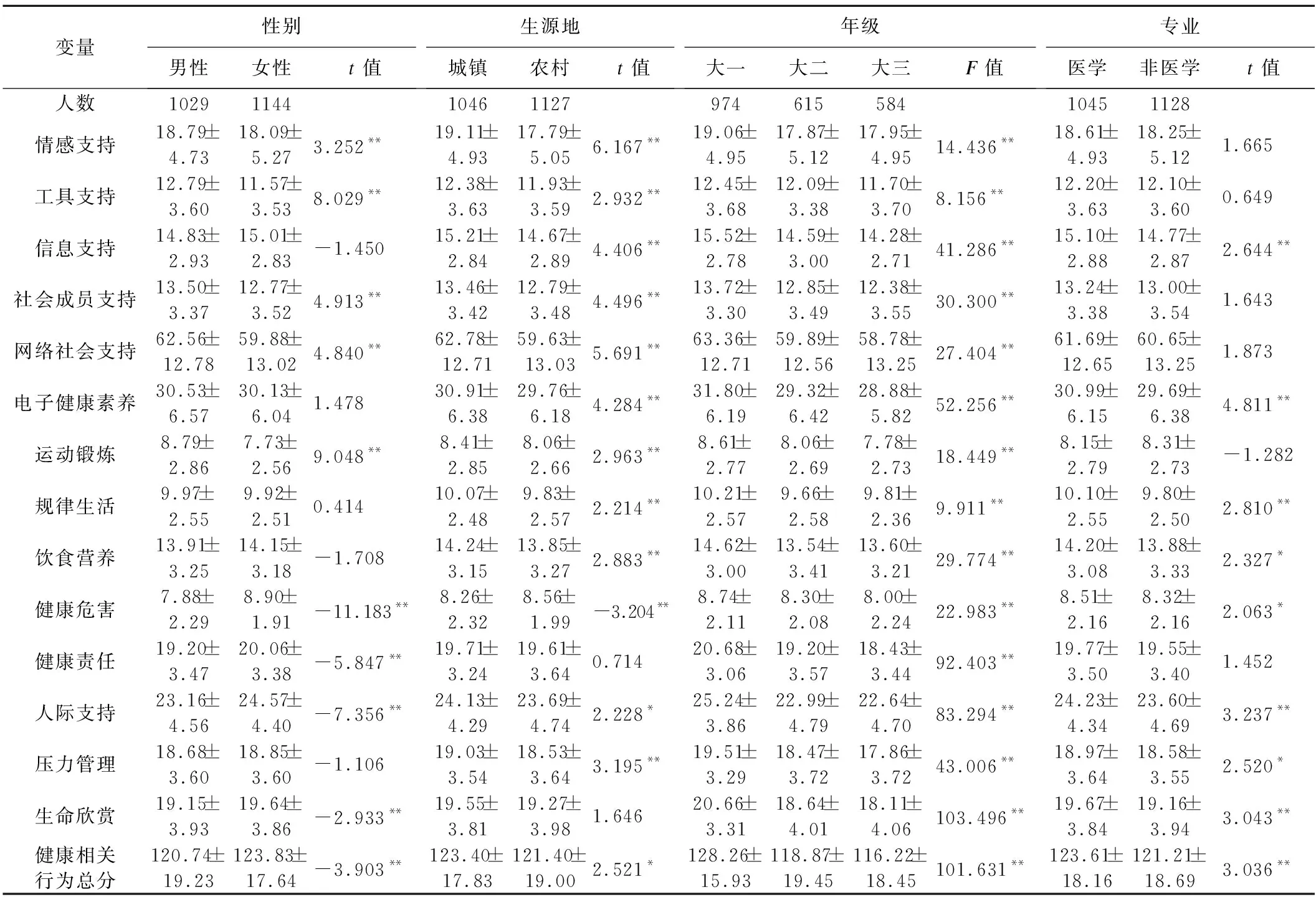

2173名大学生年龄范围为17~24岁,平均年龄为(19.28±1.20)岁。网络社会支持得分为(61.15±12.97)分,电子健康素养得分为(30.32±6.30)分,健康相关行为得分为(122.37±18.47)分。不同性别、生源地、年级的大学生网络社会支持得分差异均有统计学意义(P值<0.05)。不同生源地、年级、专业的大学生电子健康素养得分差异均有统计学意义(P值<0.05)。不同性别、生源地、年级、专业的大学生健康相关行为得分差异均有统计学意义(P值<0.05)。不同人口学特征大学生的网络社会支持及健康相关行为各维度差异比较详见表1。

表1 不同人口学特征大学生网络社会支持、电子健康素养与健康相关行为的得分比较

2.网络社会支持、电子健康素养和健康相关行为的相关分析

Pearson相关分析结果显示,网络社会支持总分与电子健康素养总分、健康相关行为总分均呈正相关,相关性均有统计学意义(r=0.341,0.307,P<0.01)。电子健康素养总分与健康相关行为总分呈正相关,相关性有统计学意义(r=0.551,P<0.01)。见表2。

表2 网络社会支持、电子健康素养与健康相关行为的相关性分析(r值)

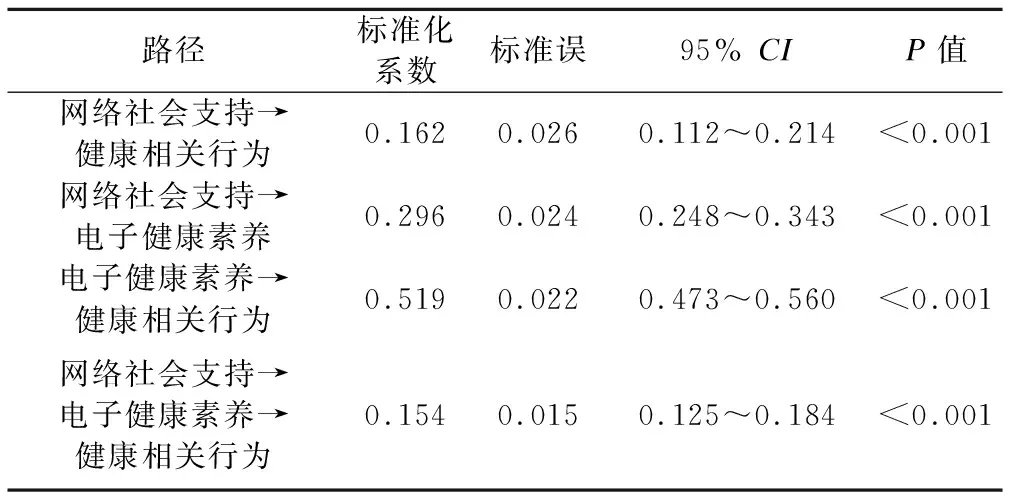

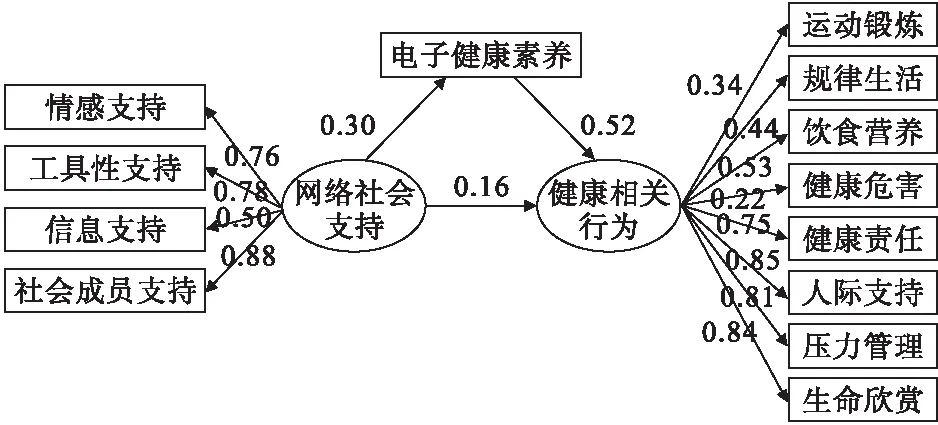

3.网络社会支持、电子健康素养与健康相关行为的路径分析

考虑到性别、生源地、年级与专业可能对结果产生影响,将其作为控制变量纳入模型。结果显示,网络社会支持、电子健康素养与健康相关行为的结构方程模型拟合指数为:适配度指数(goodness of fit index,GFI)为0.954,调整后适配指数(adjusted goodness of fit index,AGFI)为0.920,Tucker-Lewis系数(TLI)为0.931,规范适配指数(normed fit index,NFI)为0.950,

比较适配指数(comparative fit index,CFI)为0.954,(均>0.9标准),渐进残差均方和平方根(root >meansquare error of approximation,RMSEA)为0.074<0.08,说明该模型拟合良好。网络社会支持对健康相关行为的直接效应为0.162(95%CI:0.112~0.214),网络社会支持通过电子健康素养对健康相关行为的间接效应为0.154(95%CI:0.125~0.184),间接效应占总效应的48.2%。说明电子健康素养在网络社会支持与健康相关行为中起部分中介作用。见表3,图1。

表3 网络社会支持、电子健康素养与健康相关行为的路径分析结果

图1 网络社会支持、电子健康素养与健康相关行为的结构方程模型

讨 论

大学生网络社会支持在性别、生源地和年级上差异均有统计学意义,男生的网络社会支持得分均高于女生,与以往研究[14]相似。这可能与男大学生互联网使用频次和强度较高有关。城镇大学生网络社会支持得分均高于农村大学生,可能的原因是城乡网络通信条件和大学生社交范围存在差异。大一学生在网络社会支持得分上均高于大二、大三学生,与罗青等[15]研究结果不一致。大一学生刚刚进入大学学习,社会关系网络较为狭窄,无法建立有效的社会支持系统。根据使用满足理论[16],大学新生出于寻求亲密感和归属感,缓解羞怯和分离恐惧等需要,可能更多地借助互联网和电子媒介实现信息的获取和情感的交流[10],在此过程中自我感知被支持、被理解的程度也随之升高。电子健康素养与健康相关行为在生源地、年级和专业上差异均有统计学意义,与以往研究结论一致[8,17]。这可能与城镇大学生接受电子健康服务和医疗保健服务可及性较强、高年级大学生健康自我管理能力较低和医学生健康知识储备及健康意识较强有关。此外,女生的健康生活方式得分高于男生,这可能与女生健康素养较高有关[18],良好的健康素养能够促使个体采取健康的生活方式以维护和促进自身健康状况。

相关分析结果显示,网络社会支持总分、电子健康素养总分与健康相关行为总分均两两相关。结构方程模型结果显示,网络社会支持可能直接影响大学生的健康相关行为,目前尚未见文献报道。以往研究显示,人际传播和社会支持是劝服个体采取健康促进行为的关键动力[19]。一方面,网络社会支持在本质上是人与人之间借助互联网交往的产物,是由一定的社会网络所承载的,处于社会网络中的父母、同伴或网友等成员提供的诸如劝说、疏导及监督等支持有助于强化个体的健康责任感,形成理想的健康相关行为。另一方面,认知行为理论认为个体关于行为的积极认知能够作为一种持续性动力内嵌于个体的健康决策与实践中,进而对健康相关行为起到矫正作用[20]。网络社会支持在一定程度上体现了个体间线上信息共享与流通的程度,这些信息资源有助于增强大学生对于自我保健与健康责任的认识,从而促进其健康相关行为。此外,网络社会支持可能通过电子健康素养这一中间变量间接影响大学生的健康相关行为。Paige等[21]研究发现,社交软件使用强度与电子健康素养存在正向关联。在个体通过电子媒体等工具获得网络社会支持的过程中,社交网站或软件等使用频率增加,这有助于提高电子健康素养。而电子健康综合使用模型[22]指出,具备高电子健康素养的个体不仅倾向于使用互联网和电子产品以寻求健康问题的答案,而且还能够利用所得网络健康信息以促进自身健康行为。由此可以看出,网络社会支持有助于提高电子健康素养,而电子健康素养的提升能够促进个体的健康相关行为。

综上所述,本研究结果表明网络社会支持可能通过影响大学生的电子健康素养,从而间接影响其健康相关行为。考虑网络社会支持在短期内难以改变,研究提示高校教育工作者应重视大学生的电子健康素养提升,可通过开设相关选修课、在健康教育课程中探索PBL教学、举办网络健康信息检索比赛等方式提高大学生的电子健康素养,从而提升其健康相关行为。值得注意的是,本研究仅为横断面调查,无法证实网络社会支持、电子健康素养与健康相关行为的因果关系,今后可采用纵向研究或干预研究对本研究结果进行验证。