凸面型成年女性正畸治疗后切牙与唇位置变化的CBCT研究

倪洁丽,吴青蘅,侯 伟,蔡华阳,张 阳,郭舒瑜

Stomatology,2022,42(1):53-57

随着经济的发展与观念的改变,人们对容貌美学的要求逐渐提高,尤其是成年女性患者对面型改善的要求较高,越来越多的患者寻求正畸治疗的主诉是改善唇部突度。凸面型在亚洲人群中很普遍,是由于颌面部硬组织的矢状向关系不协调导致,其特征为面下1/3明显前突,不仅损害患者面部侧貌美观,还会影响正面形态,甚至损害口颌系统的功能与健康[1]。当代正畸医生更加关注患者软组织比例关系和协调性[2],而且面下1/3的形态也直接影响普通人群(非正畸医生)的审美[3]。面下1/3在面部美观上起着十分重要的作用,上切牙的位置和角度对唇部形态美观影响很大,唇部突度和形态直接影响着面部的平衡和美观[4]。目前关于凸面型正畸患者减数矫治后,上下切牙内收量与上下唇相应位置改变的CBCT三维影像重叠研究尚缺乏临床数据,而这也将直接影响着正畸医生矫治方案的制定。本研究基于CBCT的三维影像重叠技术,测量凸面型成年女性患者拔牙矫治前后的头影测量数据,分析切牙内收量与相应上下唇内收的变化关系,为正畸医生制定正畸治疗方案提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017—2021年于南京医科大学附属口腔医院正畸科就诊并完成正畸治疗的要求改善凸面型的成年女性患者,年龄18~30岁,初诊时平均年龄22.87岁,所有患者均知情同意。

纳入标准:①成年女性,初诊年龄18~30岁,且正畸治疗结束时年龄小于30岁;②矢状向颌骨关系:骨性Ⅰ类或骨性Ⅱ类(ANB>0°);③磨牙关系:安氏Ⅰ类或安氏Ⅱ类1分类;④治疗前上唇突点(UL)均位于E线前方;⑤治疗方案均为拔牙内收,为扩大样本量,上颌单颌对称拔牙、双颌对称拔牙均纳入样本,所有患者均由同一位医生采用MBT直丝弓矫治技术进行治疗;⑥牙周健康;⑦无颌面部外伤史,无唇腭裂,无颅面部及其他系统性疾病;⑧无颌面部手术史,面部软组织未行任何整形治疗;⑨无明显面部偏斜,上牙列中线与面中线对正。

1.2 研究方法

1.2.1 CBCT获取 所有研究对象在正畸治疗前(T0)和正畸治疗后(T1)均由我院影像科同一名技师采用同一台CBCT机(New Tom,CT-5G)拍摄影像。拍摄时要求患者清醒仰卧位,嘴唇处于放松状态,平静呼吸,牙尖交错位咬合,无发音或吞咽动作。

1.2.2 测量项目 获取的数据导入Dolphin11.9软件(Dolphin Imaging and Management Solutions,Chatsworth,美国)进行三维重建、三维影像重叠和数据测量。选用双侧眶下点与右侧耳点构建三维颅面影像水平面(眶耳平面)。为了在三维CT上精确定点,使坐标系的构建更为一致,在Dolphin中将三维头颅重建影像与多角度二维剖面影像在同一页面中打开,在不同角度下进行双侧眶下点和右侧耳点的定点并保存。在Orientation模块中校正标准头位,调整CBCT三维图像的眶耳平面与红色水平参考线平行,然后进行常规头影测量分析,测量项目(表1)包括:SNA、SNB、ANB、U1-SN、鼻唇角(NLA)、UL-EP、LL-EP。

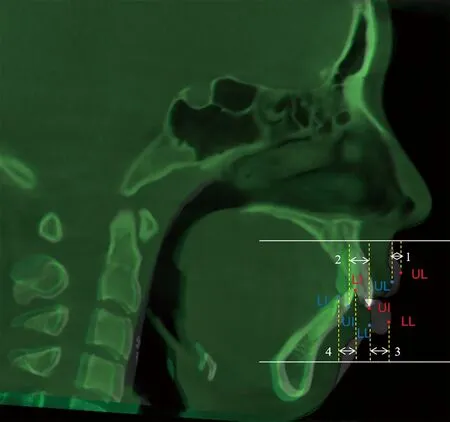

在Dolphin软件的Superimposition模块中进行治疗前后CBCT的三维重叠。将T0、T1期的CBCT影像导入Dolphin软件,在Orientation模块中进行校准,眶耳平面与地平面平行且双侧颧额缝在同一水平。打开T0期的CBCT,选择Superimposition模块,点击T1期的CBCT,进行重叠,采用前颅底作为基准区域配准,在Analysis/Verify Results中进行测量。测量项目包括:上中切牙内收量(Dui),下中切牙内收量(Dli),上唇内收量(Dul),下唇内收量(Dll)。左、右中切牙内收距离不一致时,取最大值(图1,表1)。

表1 测量标志点、测量项目和定义

黑色影像和红色标志点表示治疗前T0期;绿色影像和蓝色标志点表示正畸后T1期;1:Dul;2:Dui;3:Dll;4:Dli

所有测量数据均由同一位医生测量,每间隔2周重复测量1次,3次测量取平均值作为最终的结果。

1.3 统计学方法

采用Graphpad Prism 8.0软件进行数据处理和分析,数据以平均值±标准差表示。对正畸患者治疗前后的头影测量数据及上下切牙内收量、上下唇内收量的分别作配对t检验。对治疗前后切牙内收及唇内收距离进行Pearson相关性检验,P<0.05认为差异具有统计学意义。

2 结 果

2.1 正畸治疗前后头影测量结果分析

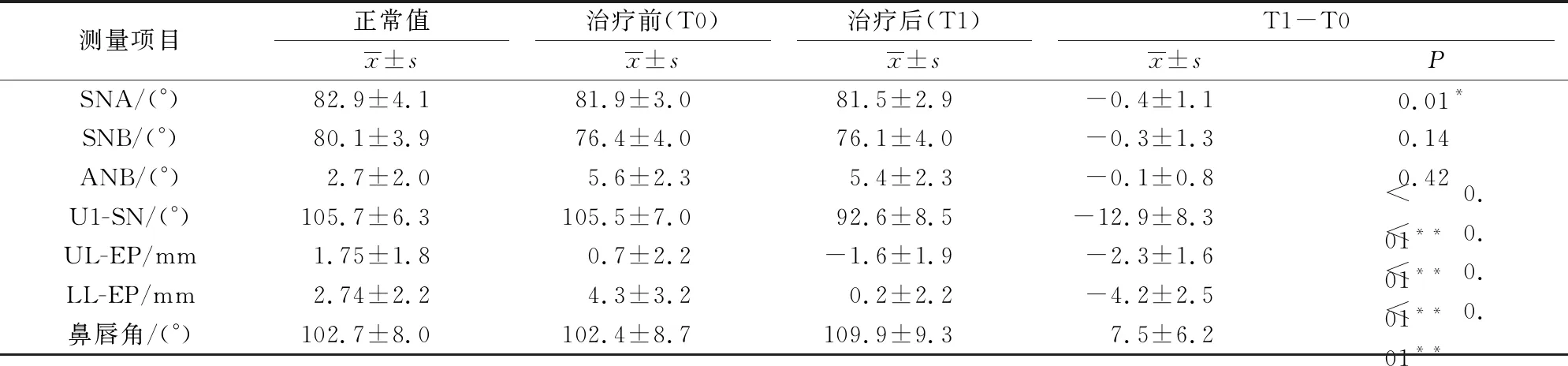

表2是凸面型成年女性患者在进行正畸拔牙矫正后相关头像测量结果,其中SNA减小(0.4±1.1)°,U1-SN减小(12.9±8.3)°,上唇到E线距离(UL-EP)减小(2.3±1.6)mm,下唇到E线距离(LL-EP)减小(4.2±2.5)mm,鼻唇角(NLA)增大(7.5±6.2)°,差异具有统计学意义。

表2 正畸治疗前后头影测量结果

2.2 拔牙矫治对凸面型成年女性中切牙与唇内收的影响

在经过正畸拔牙治疗后,凸面型成年女性患者上下切牙明显内收,其中上中切牙内收量为(5.9±2.7)mm,下中切牙内收量为(3.5±2.1)mm;同时,上唇内收量为(2.1±1.1)mm,下唇内收量为(3.4±1.8)mm。

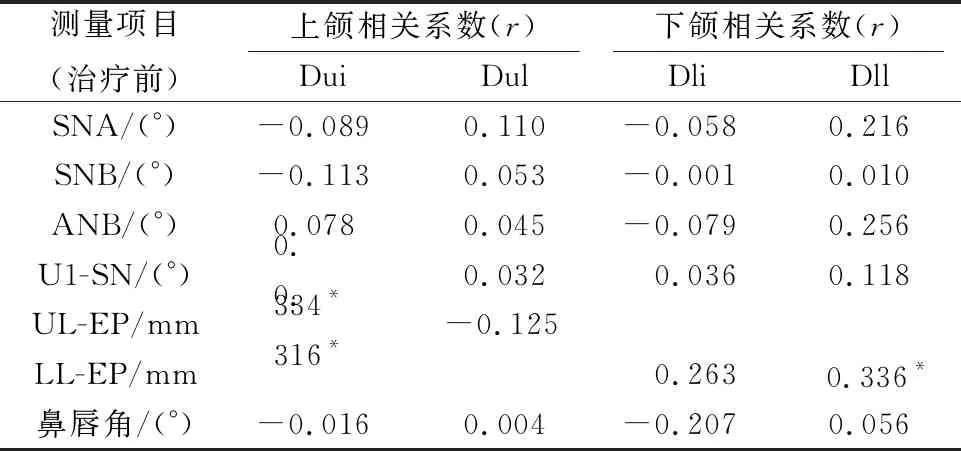

2.3 拔牙矫治后凸面型成年女性切牙内收与唇内收量的相关系分析

如表3所示,对上、下切牙内收量与唇内收量进行Pearson相关性分析。其中,上切牙内收量与治疗前的上切牙唇倾度、上唇到E线距离呈正相关;下唇内收量与治疗前下唇到E线距离呈正相关。此外,上颌中切牙内收量与上唇内收量呈显著正相关,r为0.431;下颌中切牙矢状向内收量也与下唇内收量显著正相关,r为0.593。上唇与上中切牙内收的比例为1∶2.8;下唇与下颌切牙内收的比例为1∶1.02。

表3 切牙和唇内收量与治疗前头影测量结果的Pearson相关分析

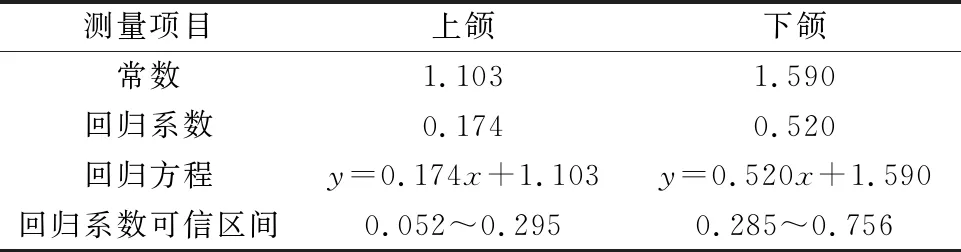

凸面型成年女性正畸拔牙矫治后,上前牙内收量与上唇内收量呈现出显著的线性关系(表4),其回归方程为:上唇内收量=0.174×上切牙内收量+1.103;下前牙内收量与下唇内收量也可以建立回归方程:下唇内收量=0.520×下切牙内收量+1.590。

表4 唇与切牙内收量的直线回归结果

3 讨 论

测量正畸治疗前后软硬组织变化是评估正畸治疗效果的重要内容,对治疗前后正畸影像进行重叠可以直观地评估患者正畸前后的软硬组织改变。传统二维头颅侧位片因存在伪影、变形等,不能精确地表达三维结构,基于头颅侧位片的重叠存在一定的局限性[5]。CBCT因其较传统CT辐射剂量小、成像精准并且能够重建三维影像等优点已广泛应用于口腔正畸的临床诊断、方案制定、治疗过程的监控以及治疗结果的评估[6-7]。基于CBCT的三维影像重叠技术能够提供更准确的评价。三维重叠方法主要有标志点重叠、表面重叠和体素重叠。体素重叠避免了标志点识别误差,也不需要建立三维模型,体素重叠比标志点重叠和表面重叠更加准确可靠[8]。有研究表明,以前颅底为基准区域基于体素重叠的CBCT重叠方法用于颅面部的三维评价准确可靠[5]。Bazina等[9]通过比较ITK-SNAP软件和Dolphin软件基于体素进行三维重叠的研究表明,Dolphin软件体素重叠结果更加快速、友好、精确、可信。本研究使用Dolphin11.9软件的体素重叠方法[9-10],基于前颅底为参照对正畸治疗前后的CBCT影像进行三维重叠,结果更加精确可信且操作简单。

软组织侧貌呈凸面型的患者,其矢状向骨面型可表现为骨性Ⅰ类或骨性Ⅱ类。骨性Ⅱ类错牙合畸形在正畸临床中十分常见,患病率约为19%[11],临床表现为上颌前突或下颌后缩或两者兼备,侧貌表现面下1/3突度较大[12]。在凸面型患者中,骨性Ⅱ类双颌前突的成年患者对自身侧貌的满意度最差,其关注点在唇部和牙齿的突度[13]。这类患者自身审美要求往往高于正畸医师,对美观要求很高,非常在意侧貌改善效果[14]。正畸医生可以通过唇舌向移动切牙,改善患者唇部形态,改变突度,进而改善面下1/3软组织侧貌。然而,正畸医生可以控制切牙移动,但并不能精准地预测软组织侧貌随切牙移动的改变量。唇部软组织形态除了与个体硬组织形态有关,还与生长发育、衰老有密不可分的关系。女性的面部软组织在35岁左右开始发生比较明显的衰老改变[15],而协调的唇部突度可以有效减少年轻女性衰老面貌的发生[16]。因此,协调的唇部和侧貌美观逐渐成为医患双方的共同目标,在正畸矫正前预测正畸治疗后切牙及唇组织可能发生的变化,并与患者进行沟通,就变得尤为重要。本研究选择18~30岁凸面型成年女性作为研究对象可有效避免生长发育和衰老对唇部软组织的影响。本研究旨在探索这类患者切牙内收量与唇部内收量的关系,方便医患沟通,避免医生与患者之间因审美差异造成不必要的纠纷。

Ricketts采用审美平面(E线)评价上下唇突度,E线是鼻突点与软组织颏前点的切线,理想的侧貌,上下唇均位于E线的后方,即UL-EP、LL-EP的值为负数[17]。本研究对39例凸面型成年女性患者进行正畸减数治疗,治疗后患者上下唇相对于E线位置也发生改变,UL-EP减小(2.3±1.6)mm,LL-EP减小(4.2±2.5)mm。此外,治疗后上下前牙唇倾度、上下唇突度明显减小。矫治前后相关头影测量数据具有显著差异,其中SNA减小(0.4±1.1)°,U1-SN减小(12.9±8.3)°,鼻唇角增大(7.5±6.2)°。对治疗前后的CBCT影像进行3D重叠分析发现上下中切牙及上下唇均得到内收。从治疗前后患者的照片可以看出,患者面型得到显著改善,面部软组织侧貌更加柔和,面部比例更加协调。这与多位学者对成年患者采用正畸减数治疗的研究结果相符合[18-19]。综合本研究的结果可以得出,在拔牙矫治后上前牙唇倾度减小,鼻唇角增大,上下切牙及上下唇内收明显,表明拔牙矫治可以显著改善凸面型成年女性患者上切牙唇倾和唇前突问题,改善软组织侧貌。

在正畸拔牙内收过程中,影响切牙与唇组织内收量的因素很多,通常两者并非遵循1∶1内收的关系。正畸拔牙治疗后,唇组织改建情况一直是正畸医生关注的热点。本研究的相关性分析表明,上切牙内收量与治疗前的上切牙唇倾度、上唇到E线距离呈正相关;下唇内收量与治疗前下唇到E线距离呈正相关;治疗前患者上前牙唇倾度越大、上唇越突,则正畸拔牙治疗后其切牙的内收量越大;治疗前患者下唇越突,则经过正畸拔牙治疗后下唇内收越明显。此外,上中切牙内收量与上唇内收量呈显著正相关,其r值为0.431,上唇与上中切牙内收量的比例为1∶2.8;下中切牙内收量与下唇内收量显著正相关,其r值为0.593,下唇与下切牙内收量比例为1∶1.02。彭明慧等[20]研究发现垂直生长型安氏Ⅱ类1分类成年患者上唇与上中切牙内收量的比例为1∶2.8,与本研究相符合。刘余聪[21]研究得出双颌前突成年患者上中切牙每内收1 mm,上唇内收0.402 mm;下中切牙内收1 mm,下唇可内收0.456 mm,即上唇与上中切牙内收量的比例为1∶2.49,下唇与下中切牙内收量的比例为1∶2.19。正畸治疗后切牙内收量与唇部位置变化的相关研究,各学者得出的结论有所差异,上唇内收与上切牙内收比例为1∶1.2至1∶3.2,下唇内收与下切牙内收量比例为1∶0.6至1∶2.5[4]。本研究结果均在这些范围内。

目前国内外学者分析了不同类型错牙合患者其切牙与唇内收距离的影响因素及相关性分析。邹兰熠等[22]对68例安氏Ⅱ类分类错牙合畸形成年女性正畸治疗患者的研究发现,上唇软组织厚度对这类患者的上唇内收有影响,上切牙内收量与上唇软组织厚度呈负相关,上唇厚度越厚,上唇回收量越小,上切牙与上唇回收比例厚唇型为2.9∶1,均衡型为2.2∶1,薄唇型为1.6∶1。年龄也是影响正畸矫治后唇内收的关键因素,Hodges等[23]发现,患者年龄越大,由于唇向前生长潜力变小,拔牙内收时唇组织更容易获得较大的内收量,而青少年患者由于唇生长潜力的存在,使得唇内收的预测变得困难。下唇组织内收量除了与上述下切牙内收量、唇组织厚度、年龄等因素相关,与正畸治疗后下颌骨的旋转也有关系,因下颌向前向上或向下向后旋转均对下唇的位置产生影响。不同学者研究正畸拔牙后上下切牙内收量与上下唇内收量的比例关系不尽相同,但是拔牙治疗能够显著改善上下唇的突度,改善凸面型[24]。想要更精准地预测拔牙矫正后,切牙与唇内收的程度及两者的相关性,需要大量的临床病例研究。

基于3D影像重叠分析,初步证实对凸面型成年女性患者进行正畸减数治疗,并通过控制切牙位置和角度,可以有效改善唇部和面部突度,改善软组织面型,塑造唇部和侧貌美观。对于凸面型成年女性患者,侧貌改善是她们的核心诉求。而软组织侧貌的标准并不唯一,不同种族间存在差异。正畸医生在制定治疗方案时应结合患者的种族、年龄、主诉及患者个人偏好进行个性化考量。