银杏人生

◎张宸华

祖父是一位年迈的老教书匠,他奋斗一生,育人无数,从前的他总是顽固地认为生活就应该如同书本中描述的那样,美好而又丰满,直到他同我的祖母,一位平凡的车间工人结为夫妻,在一次次争吵和理想与现实的碰撞中,祖父逐渐明白,育人的根本意义并不仅仅让人们学会发挥自己的光热,在知识的领域有所建树,更是要在志存高远中学会接纳平凡,经营好本真的生活,用朴实的心态铺就人生的路途,用无声的相守书写不凡的人生。就像根植于后院的两棵银杏树那样,相互搀扶着相守一生。

秋风吹过门廊,吹过窗框上生锈的铁条,挽起厅中老式的桌布脚,吱呀声中带着无趣和聒噪,他喜欢手扶门框站在门廊尽头的纱网门帘前,看院墙围成的四角形天空,以及院墙一角两棵并排生长的银杏树。他叫老赵,邻居都这么叫他,是一个年过耄耋的老教书匠,也是我的祖父。

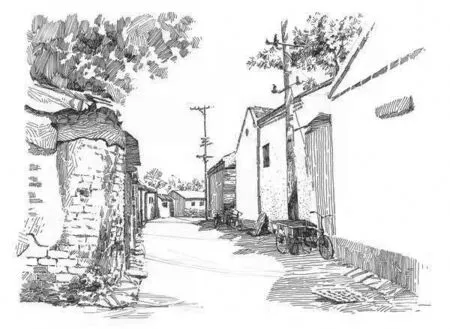

回祖父家的时候不多,只依稀记得小时候在老院玩耍的情景,老院是一个不足30平方米的狭小民房,建在城乡结合部的一条铁道旁,尽管很小,祖父却很知足,那是他教学几年积攒的财富,火车轰鸣着驶过房前,沙粒夹杂着尘埃铺洒在窗前,透过木制窗框的缝隙挤进狭小的房间,祖父总是不厌其烦地一遍遍擦拭模糊的玻璃,那块实木方桌上的浅黄色桌布,从那时起就没见积过灰尘。他对待家务事情一向认真,就像他在学校拿小木棒敲打学生一样,也正因如此,从小我就不敢伸手向祖父要硬币买糖,若是作业未交被母亲告状,祖父便会拿起他的小木棍在我的手上敲打两下,不见啪啪的响却觉钻心地疼,之后便是叫我站在桌旁,翻来覆去讲述做人之道,直到我腿脚酸麻才肯作罢。

平日闲暇,祖父总爱去车站旁的一家小小书店,书店门面很小,本来不大的招牌多半时光存在于门前老树的阴影中,旁边商铺贩卖冰糖葫芦的小摊贪婪挤占原本就不大的门面,他也不去计较,仿佛已经习惯了周围的喧嚣。外面的老旧木门已经年久失修,索性直接用两扇薄薄的竹帘代替,树冠剪切的光影透过竹帘间隙洒进老屋,在水泥地上无声记录流走的时光。城里的书店很多,比这里近且宽敞的书店自然也不少。祖父却偏爱这家,他总说这家沿着铁轨的小小书店更好找。书店离家有六七里路程,祖父从不骑车,他走得不快,但腰杆挺得笔直,路上短短的时光,是属于他的世界。我随他去过几次,他牵着我的手,口中零零散散哼唱着我没听过的诗歌,恍惚间,我更觉得那时的他更像个孩子。

穿过熙熙攘攘,转过糖葫芦小店,便能看见书店小小的门面。或许是怕我太过无聊,每次去书店,祖父总不忘给我买上一串冰糖葫芦,要知道,祖父之前可见不得我吃糖……经营书店的是一位鬓角发白的老者,年龄大概比祖父小上几岁,或许是常客了,祖父进门便会先和他打声招呼,见祖父到来,老者也不单坐着,起身给祖父倒上一碗茶,转身从里屋拿出几本泛黄的老书,一并放在墙角的小小方桌上,这时,祖父便会从口袋中取出他那缺了半条腿的金丝花镜,拉动悬挂于房梁上的老式吊扇开关,转身对着一个小小的老式台灯坐下,直到茶碗见底,日头西照,才肯叫醒早已在一旁疲倦的依靠在桌腿上酣睡的我,匆匆追逐夕阳。

或许是源于对教育的执念,祖父从前很喜欢发表家庭演讲,每逢春节,在外奔波了一年的亲人便会挤满这间本不宽裕的小屋,这天,祖父便会将那老旧的方桌立在墙角,在小煤炉边上收拾出一小块空地来,算作是一个小小讲台,从墙上衣架小心取下那一条牛皮皮带,那是学校教师评比的特等奖品,奈何岁月蹉跎,那时的祖父已经穿不进原本那个曾经属于他的腰带孔。演讲的话题总是一如既往的单调,无非是人生理想那些小时候感觉虚无缥缈的东西,但祖父总是满怀激情。小厅正中的煤火热烈地燃烧着,通红的蜂窝煤发出的微光透过炉膛间隙映在祖父脸上,像盛放在严寒中火红的蜡梅花,兴头上的祖父总会拿手向后梳梳头顶的白发,却不知黑发早已荒芜,只剩下大片空白,当时只觉得好笑,现在回味,那无心一梳梳走的好像是风发少年的青春。

祖母是一名车间工人,每天和冰冷的机器打交道。他们同当时大多数人一样,经媒人介绍相识,就像机器不能为诗歌而动容,一个教书匠的热情洋溢,远无法使一颗存放在现实冰窖中的心脏为之跳动,他们之间的爱情,在冰与火的交锋中艰难前行,最终还是赢得了岁月。祖母惦记的是柴米油盐,她看不懂风花雪月,但她懂得人是铁饭是钢,祖父的演讲,总是会被祖母厨房叫吃饭的吆喝打断,自然也少不了一顿牢骚。他们之间的争吵,多半是因此而起,他们在一次次争吵中试探,也在一次次争吵中妥协。或者说往往是祖父的单方面妥协。祖母的话如激流裹挟着沙石,荡平一切障碍,相比而言,祖父的辩解则显得苍白无力。每当这时祖父总喜欢拿起炉膛上的小水壶给自己的搪瓷茶缸续上半杯茶,走下门前的两级水泥台阶,走出篱笆围成的前院,走到铁轨旁。火车冒着黑烟和热气碾过房前的铁轨,祖父只是数着,数着车头后拖拽的长长车厢,当被火车遮挡的视线再次明晰,祖父还是会站好一会儿,有时则会到铁轨对面的小卖部打点香油,祖母见了,也不再多说什么。只是嘱咐祖父收拾碗筷,便各忙各的去了。

后来的他们搬了新家,新家是一栋两层高的民房,挤在喧哗的闹市中心。当然,这是祖母执意要换的,她觉得房檐比别家高走路才能抬得起头,房的四面都刮了白墙,比起之前裸露的水泥敞亮了不少,穿过客厅,走过门廊,便来到了一个小小后院,院中有一高一矮两棵银杏树,听卖房子的人说,银杏树有雌雄之分,后院那两棵,便是一雌一雄……

从搬了新家开始,祖父好像没有之前健谈了。客厅很大,古朴的方桌只能占据客厅的一脚,新家的二楼有一个小小的房间,平日里大多是上了锁的,偷偷从门缝中向里观望,里面存放着祖父年轻时的收藏,古书和字画从墙根整齐地排列到房梁,薄薄的尘埃覆盖地面,大概是很久没人光顾了。平日里,祖父也不再去书店。偌大的房间里只有祖父祖母两个人,炉膛散发的热气还没等聚集便耗散在空气中,他们便挤在低矮的小火炉旁,任凭循环播放的电视连续剧消磨时光,岁月在一次次煤灰的倾倒中悄悄流走,只有方桌上的老钟敲响一个又一个春秋。他们之间的争吵少了许多,没了火车的嘈杂,离家最近的杂货铺也要步行十分钟,从午后到黄昏,借着祖母去菜场的间隙,祖父喜欢一个人站在通往后院的门前,那时的祖父,有时会饱含泪水。发际线不觉间已从额头退至后脑,过堂风吹动光影将祖父下垂的眼睑刻画得很分明,他总盯着那一高一矮两棵银杏,秋风将金黄的叶片卷起,在地上铺就厚厚一层,也在他潮湿的眼眸中镀上一层金黄。

我心中始终有个疑问,祖父为教育奋斗一生,育人无数,最终选择了一位朴实无华的车间妇女,他可曾后悔,答案是肯定的,每一次在微凉秋风中湿润的眼眶,都是一位桀骜文人内心的挣扎。但,成功的教育根本目的何尝不是要解决人的温饱,生活就是生活,当灵魂褪去华丽的外衣,剩下的只是柴米油盐、生老病死。祖父用一生教会别人如何充实灵魂,祖母用一生告诉祖父如何经营生活,我们习惯了向往故事中演绎的辉煌人生,感叹于生活的满地鸡毛,却不知,那相守一生的爱情才是最完美的终章。

祖父最终选择了妥协,与其无休止地进行舌 尖交锋,不如沉淀下来留给彼此一个和睦的晚年,既然无法改变,何不顺其自然。祖父终于明白,知识只能为人生锦上添花,但那坚强不屈的枝干,最终要根植于平凡的土地。

开春闲暇,我抽空来看望祖父,他出门迎接我,肩膀依旧挺拔,透着教书先生的风骨,但脸上多了几分笑容,后院的银杏已经发出新芽,这才发现,那本藏在树冠中的主干,竟在树梢的尽头彼此依偎……

颂雅风·艺术月刊2022年1期