“小农夫”劳动教育传承“沙地精神”的实践研究

李迪飞

摘 要:针对当下小学生农作意识淡薄、劳动能力薄弱等问题,我校开设了“小农夫”劳动教育的创新实践课程,采用授课与活动相融合的形式,注重校内与校外协同实施,设计实施双向选择,保护兴趣。学生自主参与、自我认知、自觉体验到劳动的艰辛和亲近土地的快乐。课程展劳育而促德育,促进学生全面成长,充分发挥劳动的综合教育功能,在农作劳动中提升学生爱家乡,爱沙地的情怀,传承沙地精神,培养全面而又有个性的小沙地人。

关键词:小农夫 劳动教育 传承 沙地精神 DOI:10.12241/j.issn.1009-7252.2022.02.032

国家对学生的培养目标从德智体美变为德智体美劳全面发展,“劳”已经成为培养人的一个重要目标。我们学校地处钱塘江南岸沙地,结合并利用沙地丰富的教育资源,引导学生“以身体之,以心验之”,在农作劳动中学劳动,爱上劳动,提升爱家乡爱沙地的情怀,传承沙地精神。

一、“小农夫”劳动教育的框架

二、“小农夫”劳动教育的目标

通过亲身参与学习,丰富学生的课余文化生活,感受沙地劳动文化与精神的内涵和魅力,让学生真正体会到学习的快乐。学生在形式多样的实践活动中,学会观察和思考,学习质疑与探究,形成良好创新意识,促进学生全面发展,让学生知农,亲农,爱农,增强劳动意识,改变劳动观念,培养爱父母、爱劳动、爱家乡的美好情怀。

三、“小农夫”劳动教育的策略

依据课程目标,结合当地资源以及学生发展需求,结合学生年龄特点和兴趣爱好,有效选择课程内容,探索多元的活动形式和活动内容,理论学习与实践体验有效融合。

(一)“农夫”与沙地——知劳动

什么是沙地?什么是沙地精神?沙地精神是“艰苦奋斗、百折不挠、万众一心、团结协作”。学校自上而下形成一种劳动的氛围,从办学理念、发展愿景等入手,构建了一系列的劳动文化,并把这些内容通过学校空间、各类活动等多渠道进行广泛宣传,从而让整个校园成为一本多彩的“沙地精神”教科书,形成一种可持续的教育力量,潜移默化地进行沙地精神教育。学校围绕劳动实践基地,开展了一系列的“沙地精神”学习活动。

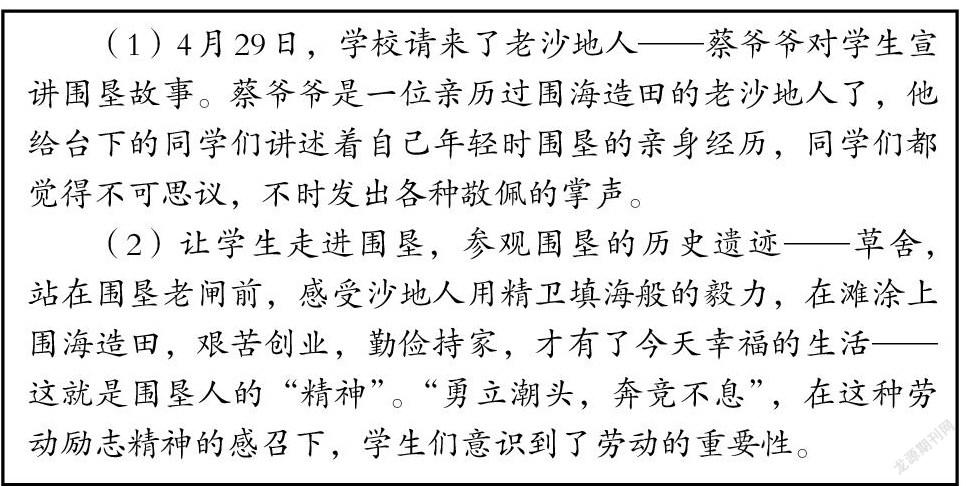

1.听沙地故事,感受劳动的艰辛

学校所处钱塘江南岸围垦沙地,这里至今仍生活着一批当年本土建设的亲历者,他们是劳动故事的创造者,也是沙地精神的践行者——他们身上那种吃苦耐劳、艰苦奋斗、开拓进取的劳动精神,更是世代沙地人的根脉所在,也是培育本土孩子劳动意识的资源。

2.知沙地特性,习得劳动的知识

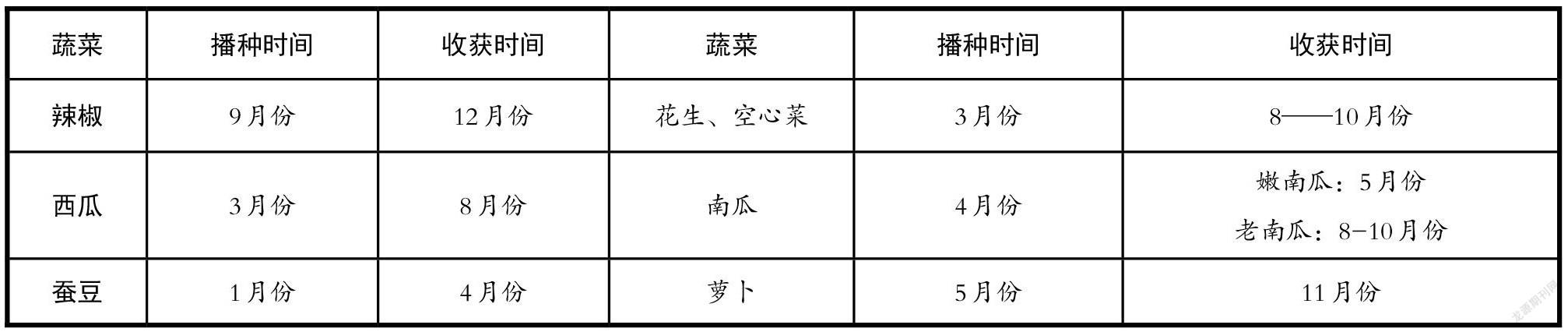

沙地的方言不下10种,沙地里的人民来自不同的地区,农业知识相互融合。“小农夫”根据学期的时间段和课程设置的“以身体之,以心验之”的目标,结合沙地土地的特性,挑选适宜沙地种植的种子,月月都有收获。

(二)“农夫”与农具——学劳动

农具,是农民耕种劳作所使用的工具。春耕秋收,最需要的就是各种农具。最早的农具,由石头、竹子、木头制作而成,在工业化农机没有普及的时候,农民就靠这些农具和勤劳的双手养育了一代又一代人。这一阶段主要通过观察、访问、调查,习得知识培养学生热爱劳动的意识。

1.调查访问,认识农具

沙地处于钱塘江下游,绍兴与萧山的接壤处,农具带有地域特点,通过调查、寻找并认识沙地常见的农具,进行访问和考察,并记录不同劳动工具的不同作用,在学校建立流动的农具博物馆,展出沙地劳动农具,重温沙地人民的智慧和精神。

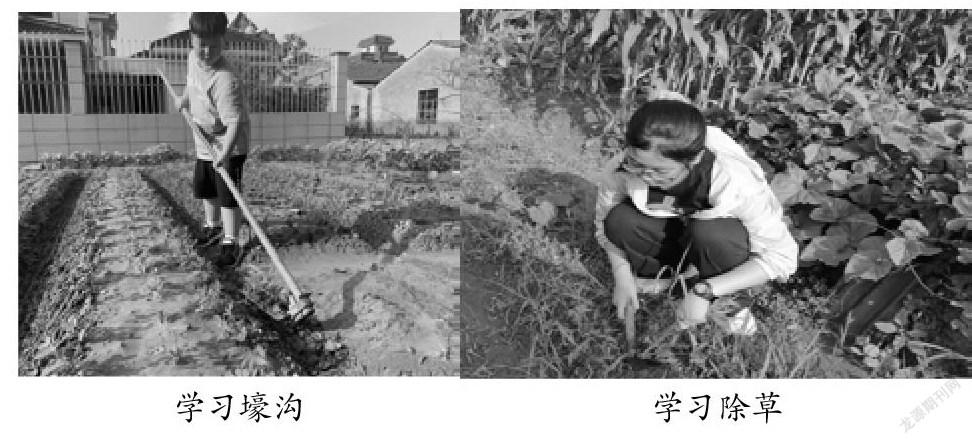

2.长辈辅导,学用农具

“劳力劳心,亦知亦行。”教育之所以能真实有效发生,不可或缺的一个重要方面就是:劳动是生命的底色。沙地的很多劳动项目都保持着传统的劳作方式。学校邀请家里长辈到校为学生一对一指导正确使用农具,组织学生使用各种农具的劳动项目,为实践体验打下基础(如下图)。

(三)“农夫”与农活——悟劳动

农活是农业生产中的劳动,如耕耘、播种、浇水、施肥、收割等,在整个课程内容体系架构过程中,从家庭体验,学校基地农事探究延伸至农村原野研学三个维度,形成农活的主题链,构建阶梯式农活,结合时令季节和学生实际,循序渐进。品悟劳动的艰辛,感受生命的奇妙,最终使学生的劳动素养螺旋上升。

1.个体式体验:点状农活实践

所谓点状,就是每一个学生作为独立单位,对农人农贸、农时农业、农事农艺农

产品开展相对比较简单的劳动实践。依据学生年龄特点及能力要求,选择普通且常见的单一农作物,以情景化的活态体验方式实践。通过个体参与、探究学习、家长助教开展活动,采用小花盆栽培模式,获得播种、日常照料、观察实物和采摘品尝的农作初体验。

2.一站式体验:线状农活实践

学生进行简单的家庭点状农活实践后,在学校劳动基地开展一站式的农事体验。固定每周三下午一课时,进行集中学习明确任务、基地参与实践劳作、收获劳动果实的复式体验。将晨间活动、餐后时间、节日活动相融合,以小组合作分散养护的方式,从农作物播种到平时的农务打理,再到农作物的收获、品尝,实行一体化推进,一站式劳动体验。

3.联动式体验:网络化农活实践

沙地地处农村,为劳动实践提供了得天独厚的实践场地。聯动体验将家庭、学校、社会融为一体,把实践区变成一个和谐共融的劳动基地。让学生真正来到田间地头,真正感受“农民”的角色,与爷爷奶奶一起学习农耕经验,观察实践农耕,在广袤的田间地头学习知识。在这个过程中,学生与自己、学生与学生、学生与他人、学生与社会相互作用,形成了一种网络化的实践模式。

(四)“农夫”与农趣,享劳动。

农趣,是通过劳动,释放天性,享受劳动而获得的乐趣。一生之计在于勤,劳动,不仅仅是一个平凡而简单的词语,它更是一种乐趣,劳动乐趣看得见,摸得着,尝得到!

1.付出劳动,才有丰厚的回报

学生把自己动手种植、管理的农作物采摘下来,然后在校内预先布置好的“小厨房”,自己动手进行烹调,并邀请全体师生共同分享劳动成果。围绕“劳动基地”,学生撰写的小论文、观察日记、收获心得等400余篇,完成小实验调查20多次,举办丰收节5届。

如今,低年級的学生盼望着赶快升入高年级,好亲身经历播种与收获;高年级的

学生品味收获,珍惜经历,升华思想,形成尊重劳动,珍惜劳动成果的意识,深化沙地劳动文化与精神。

2.分享成果,才有更深的意义

在劳动实践过程中,有些学生发现了自我,收获了自信;有些学生通过双手创造果实,收获满足;有些学生分享劳动成果,收获认可。我们在劳动实践基地的菜园里,定期采摘,将这些蔬果赠送给学校附近的老人,得到社会的肯定。还可以将自己的劳动成果赠送给食堂,食堂将以学生的名义将爱心午餐提供给在校学生和教师。学生在赠予和兑换中,意义更深远,使体验增值。在亲身体验的时候,学生自然会体会到劳动创造幸福,获得劳动的成就感。

四、“小农夫”劳动教育的成效

(一)学生层面——全面富有个性地成长

“小农夫”课程的开展,全面促进学生发展,展劳育而促德育。我们学校所在地的很多劳动农具,农事项目都保持着沙地传统的劳作模式,如翻地、壕沟、除草、播种等;或是具有一定地方特色的手艺,如风干腌制萝卜干、腌制冬菜等,蕴含着沙地传统文化与沙地人的勤劳、吃苦的精神。学生通过双手能够改变和创造自己的生活,在出力流汗的经历中磨炼意志,与人合作劳动学会体谅、感恩。有效促进和提升了学生的劳动品质和精神。

“小农夫”课程的学习和实践,让我做了一回名副其实的农民,让我觉得很过瘾。让我感受到了生活在农村的美好,懂得了只有通过辛勤的劳动才能享受丰收的喜悦。我明白了生活只有一分耕耘,才能有一分收获。我吃着自己亲手栽种出来的空心菜,心里是那么的充实和温暖。劳动可以让我们丰衣足食,我要好好学习为建设我们美好的家园而努力!

——摘自第五期课程学员的活动感受

(二)家长层面——增进亲子间的沟通交流

我们联合家长的力量,让其化作使用农具的启蒙教师,搜集材料的助手,辛勤劳作的榜样……每一个课程两个学期,固定课时48个,每一次活动都离不开家长的帮助。每一位家长都给予了支持与配合,不仅指导孩子如何实践,还为孩子提供各种保障。家长与教师的沟通更日常、更细致、更亲近,家校的距离不断拉近。与此同时,家长和教师看到的是孩子除了学习和生活以外的面貌,对孩子的了解更全面,为孩子今后的发展奠定了良好的基础。

(三)学校层面——助推了学校的办学发展

“小农夫”课程每年都是学校最火爆的课程,预报人数远远超过招生人数,引起了学校德育处的关注,不得不增设名额,扩大实践劳动基地。课程的实施,创新了劳动教育的学习方式,强化了劳动技能的生活化和实践化,促使学生行知合一,形成良好的劳动素养,全面促进学生的劳育、德育。

牢记教育的使命,传承沙地精神,坚持开展劳动教育,开展劳动实践活动,提升学生的劳动意识,为学生的幸福人生奠定基础。通过劳动教育,劳动强体,劳动育美,劳动树德,为成就幸福生活奠定基础。

参考文献:

[1] 王红妹、俞良燕《新三毛“小童务农”劳动教育新样态》,《基础教育课程》2021年第5期。

[2] 高维、于善萌《我国中小学劳动教育研究的回顾与展望》,《现代基础教育研究》2017年第4期。

3290501908208