基于具身认知的儿童抽象科普阅读产品设计研究

谢永 蒋雯

关键词:具身认知 儿童抽象科普 阅读阅读理解 产品设计 力学

中图分类号:TB472 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2022)02-0068-03

引言

科学知识的阅读与学习在儿童的成長过程中起着重要的作用,儿童科普知识内容可以分为事物概念类、抽象原理类两大类别,事物概念类知识为描述事物外在属性的知识,可通过具象化手段达到较好的理解效果,而抽象原理类知识旨在揭示现象的内在原理,其抽象性对于儿童理解能力存在传达困难。目前关于儿童抽象科普知识内容的研究主要在教育领域,—方面针对内容创新,包括科学实验和亲子互动的在内的各类教育教学活动,另—方面结合新技术,例如虚拟现实和增强现实技术,丰富以科普展览馆为主的科普知识展示方式;而在产品创新方面主要集中在如何将新技术运用到科普读物的研究上,对儿童科普绘本产品现状和交互趣味性的研究等,未曾有从身体感知的角度来解决抽象科普知识理解问题的思考。具身认知(embodied cognition)是20世纪忠后期发展起来的认知心理学新理论,强调身体在认知过程中的重要作用,为教育教学提供了启发,成为探索抽象内容教学的重要方向。本文旨在利用具身认知原理,分析儿童抽象科普阅读行为,设计儿童科普阅读产品。

一、具身认知与儿童阅读理解

具身认知的中心含义是指身体在认知过程中发挥着关键作用。人的思维和认知在很大程度上依赖和发端于身体,身体的构造、感官、神经的结构和运动系统的活动方式决定了我们认识世界的方式,塑造了我们的思维风格。

心理学家叶浩生对具身认知观念的内涵作了全面系统的阐述:认知是大脑、身体和环境相互作用的产物。心智、大脑、身体和环境相互作用,构成一个一体的自组织的动力系统m。简而言之,具身认知可以被进一步归纳为如下三层含义:1.感知觉的体验直接影响着认知过程;2.大脑和身体的特殊感觉运动系统在认知的形成过程中起着至关重要的作用;3.认知既是具身的,也是嵌入的,大脑嵌入身体,身体嵌再入环境,共同构成一体的系统。

传统的儿童学习过程中本身也包含着许多具身认知环节,世界知名数学学习专家、心理学家Brian Butterworth的研究发现孩子在幼儿园时期手指越灵活,未来他们的数学技巧就越突出,相反的情况也成立。而阅读是儿童学习和认识事物的重要形式,儿童阅读本质上是一种“意义建构活动”。不同于成年人的阅读以文字为主,儿童缺乏文字积累,阅读活动更依赖于图片、声音等多种形式,由此可见运用具身认知策略可以丰富知识表现手段,结合认知模型构建更多交互通道,在儿童阅读的理解层面表现出一定优势。

二、儿童抽象科普阅读调研过程与行为具身性分析

(一)调研目标与方法

为了进一步辨析儿童科普阅读场景中的现实问题,本文观察了两种儿童家庭科普阅读场景:一是对3岁目标儿童的对于绘本图书《DK学前儿童为什么小百科》中“恐龙吃人吗?”这一章节内容的亲子阅读行为进行观察,二是对6岁组儿童观看俄罗斯《螺丝钉》动画片中身体感知相关度更高的第58集“摩擦力”的学习行为。调研针对3~6岁儿童在家庭生活中通过纸媒和数字媒体手段学习科普知识的情况,探究阅读障碍具体存在的环节和形式,以及具身阅读的影响效果。

(二)调研过程与数据

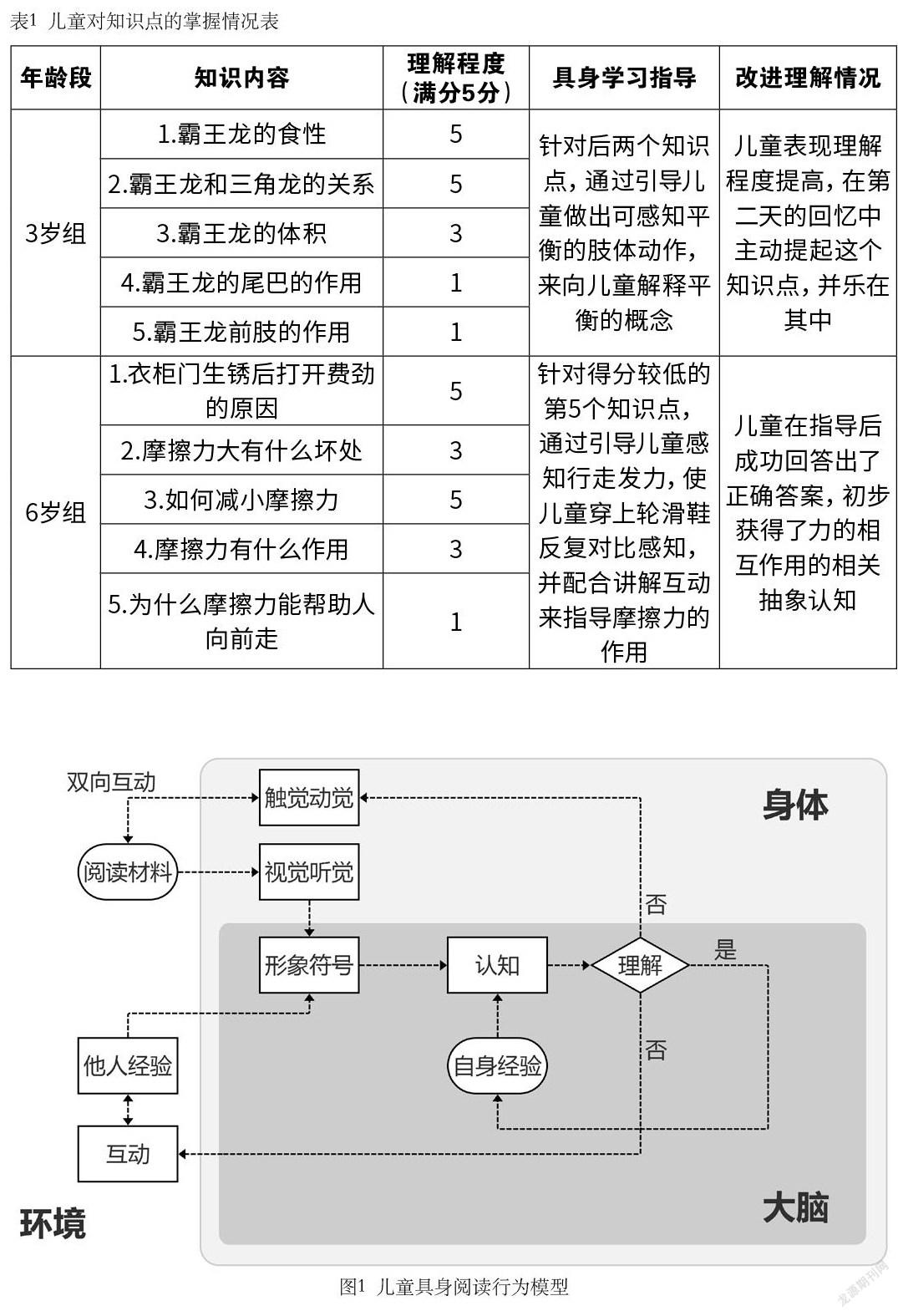

调研过程首先让儿童通过阅读或观看学习给定内容,然后通过问答形式对儿童对知识点的掌握情况进行评价,再针对评分较低(理解不足)的知识点展开具身学习指导,最后再对知识点的理解情况进行评估。部分调研结果见表1:

(三)具身视角下的儿童抽象科普阅读行为的分析

将研究中通过观察收集的儿童行为与具身认知理论的三个层面进行对应,一般性儿童科普阅读行为归纳分析如下:

1.感知觉的体验直接影响着认知过程。在对三岁目标儿童的观察中,发现儿童对于构图简单直观且具有冲击力的画面会更感兴趣,同时,相对于对霸王龙的辨认,小朋友能更快地辨认出三角龙轮廓,由此可见,简单直观且具有较高辨识度的视觉设计是儿童科普阅读视知觉的通道开发的主要方向,便于儿童理解且易于吸引儿童兴趣;在阅读图片时儿童会尝试触摸图片上恐龙的尾巴,可以反映出儿童试图通过触觉感知内容的无意识行为,此外,儿童在疑惑恐龙的耳朵在哪里的时候会比画自己的耳朵,此类具身经验的现实表现形式,启发我们在设计教学互动时需调动儿童身体活动,加深儿童理解。

2.大脑与身体的特殊感觉运动系统在认知的形成中起着至关重要作用。本研究中所尝试的平衡和摩擦力教学干预目的在于调动儿童的身体活动使之参与到概念表现中,获得切身的认知感受,以6岁组为例,笔者在与儿童的口头交流中一直未能理解步行时脚步的发力方向,但当儿童换上轮滑鞋后,脚步向后运动带来的动觉感知使儿童很快的明白到自己发力是向后的,并随后结合笔者的解释真正完成对这一现象的理解。由此可见操作产生的动觉在这一认知过程中起到了关键作用。

3.认知既是具身的,又是嵌入的,大脑嵌入身体,身体嵌入环境,它们构成了一体的系统。3岁组家长在为儿童讲解的时候是根据书本的内容编排进行的,呈现出来的知识传达比较零碎,儿童的注意力也难以集中,而6岁组观看动画片的时候,动画故事把知识点编排进了故事里,因此儿童能相对专注地沉浸到内容当中。此外,在对家长的访谈中了解到,儿童去科学博物馆的时候学习表现更为积极,而且效果显著,由此可见使儿童处于一个情境化的场景中可以有效地提升儿童对于知识的认知和理解,儿童在完整环境中可以打开更多的感知通道来进行交互,所接收到的信息更加系统化,因此认知的效率和有效性会得到明显提高。

(四)儿童具身科普阅读行为模型与关键障碍

儿童的阅读行为本身是具身的,根据前面对具身认知与儿童阅读行为的研究,我们可用图1描述儿童在进行科普阅读时的一般行为。儿童首先通过视听觉通道接收阅读材料信息,进而结合自身认知经验对该信息与头脑中已有认知概念进行匹配,随后所产生的认知结果如果能为儿童所“理解”则会成为新的认知经验叠加到旧有认知经验上。若产生的认知结果使儿童感到无法理解,儿童则会尝试用更多通道去感知信息,并寻求他人经验。他人经验往往来源于家长或者阅读产品自带的解释。新的信息使儿童对概念进行重新判断,进而促成新一轮的认知。儿童正是在这样的认知循环和双向互动中,逐步趋近对于知识的理解。

上述研究表明,儿童的理解障碍主要集中表现为感知环节的缺乏真实感知和认知环节的经验不匹配。目前阅读产品呈现方式主要是通过视听通道,儿童的认知经验大都建立在具象层面,因此对于给予形式的事物概念类的知识理解比较容易获得。由于儿童缺乏抽象认知经验,且抽象知识又不易以视听方式感知,因此抽象知识的理解成为儿童科普阅读的难点。要提升对抽象原理类科学知识的理解,建立抽象性认知经验,需要引入更多的具身感知体验来设计双向的交互行为。

三、基于具身认知的儿童抽象科普阅读产品设计

(一)设计目标与过程

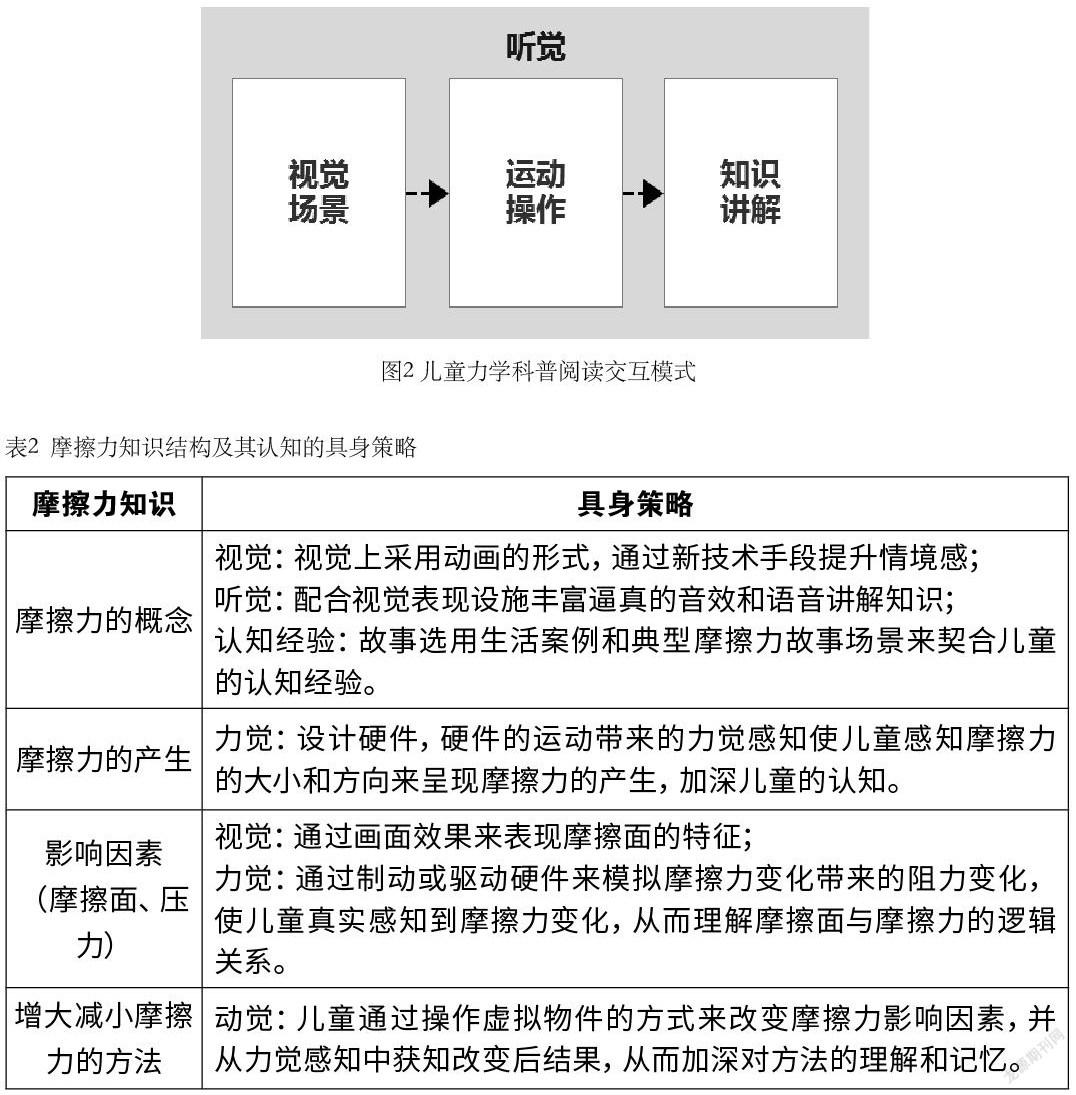

力学是认知世界物理现象的基础之一,日常生活中存在大量的力学现象,所以对力的认知是儿童抽象科普阅读的重要内容之一。本文的设计易用以摩擦力的学习为例,目标用户为4~5岁儿童,学习内容一般包括力的产生、力的方向、大小和相互作用等。由于力因为无形而显得抽象,单纯的视觉表达难以克服儿童认知障碍。人通过视觉感知、操作感知和分析认知3个基本层面认识智能体,并与其进行交互。因此依据前文的儿童阅读行为研究从具身认知原理出发,提出图2所示三段交互模式:以视听觉构建场景和行为引导;通过调动儿童身体操作,引入力觉和动觉帮助儿童感知抽象的力;通过讲解导入他人经验,使儿童对力的概念形成一个系统的理解。依据行为模式分析摩擦力知识,得到表2的儿童学习摩擦力的知识点与其对应的具身策略。

根据上述具身策略,本文设计了一个软硬件结合的增强现实数字阅读产品系统(见图3),以帮助儿童实现上述具身阅读模式。硬件主体为可随通过内置驱动灵活移动的可移动控件,对应摩擦力系统中的受力物件,提供具身认知所需要的力觉通道感知,摄像头拍摄画面并识别控件的移动,软件应用利用画面渲染增强现实场景,并将交互元素贴图至控件上,提供丰富的交互场景。软硬件之间通过蓝牙连接。

(二)设计方案说明

1.硬件设计

硬件设计包括三个部分:可移动控件、底座和摄像头。

(1)可移动控件灵活运动开启儿童具身认识的动觉通道。三个控件之间互相组合实现多种交互体验,例如操作一个控件推动其他两个控件,两个控件往相同和相对的方向移动来模拟磁力互斥现象。控件内置灵活细腻的驱动系统可以模拟精细的受力效果。内置的触控传感器,使控件能够接收到儿童对其施加的触动和移动等的操作信号,以便控件作出即时反馈,由此儿童通过移动它们与软件系统互动。控件外观设计成圆柱体形状,并边缘做倒大圆角处理,使之形象圆润可爱,吸引儿童兴趣,使用起来也对于儿童更安全友好。三个控件上的图案相同,为单轴对称图形,给圆柱体形状的控件以方向指向,使儿童操作的时候可识别操作方向。控件图案上颜色分为红色、绿色和蓝色,鲜明的颜色能有效吸引儿童的注意力,同时也有利于系统对三个控件进行扫描区别。

(2)底座设计集成所有硬件和使用场景。底座的设计集成了三个功能,一是收纳三个可移动控件并作为控件的充电底座,通过与控件底部的充电接口接触实现对控件的充电;第二个功能是收纳摄像头;第三个功能是通过边缘的突起和与摄像头的连杆,组成用以支撑平板电脑的支撑架子,为儿童固定一个健康安全的观看角度。

(3)外置摄像头保证安全适宜的产品交互场景。摄像头通过连杆与底座连接,用于拍摄儿童操作并将画面传输给软件系统。采用外置摄像头代替平板电脑的前置摄像头的原因在于:外置摄像头可以灵活变换拍摄角度,寻找最佳画面效果的同时,保证儿童观看平板电脑的距离和角度不变而处在一个安全舒适的区间,并为儿童提供了桌面边缘到平板电脑之间的35厘米长的操作区。

2.软件与交互设计

软件设计一方面运用增强现实技术提升视觉通道表现力,另一方面结合可移动控件设计具身交互操作,开启儿童动觉认知通道,促进儿童理解,创造新颖的具身体验。

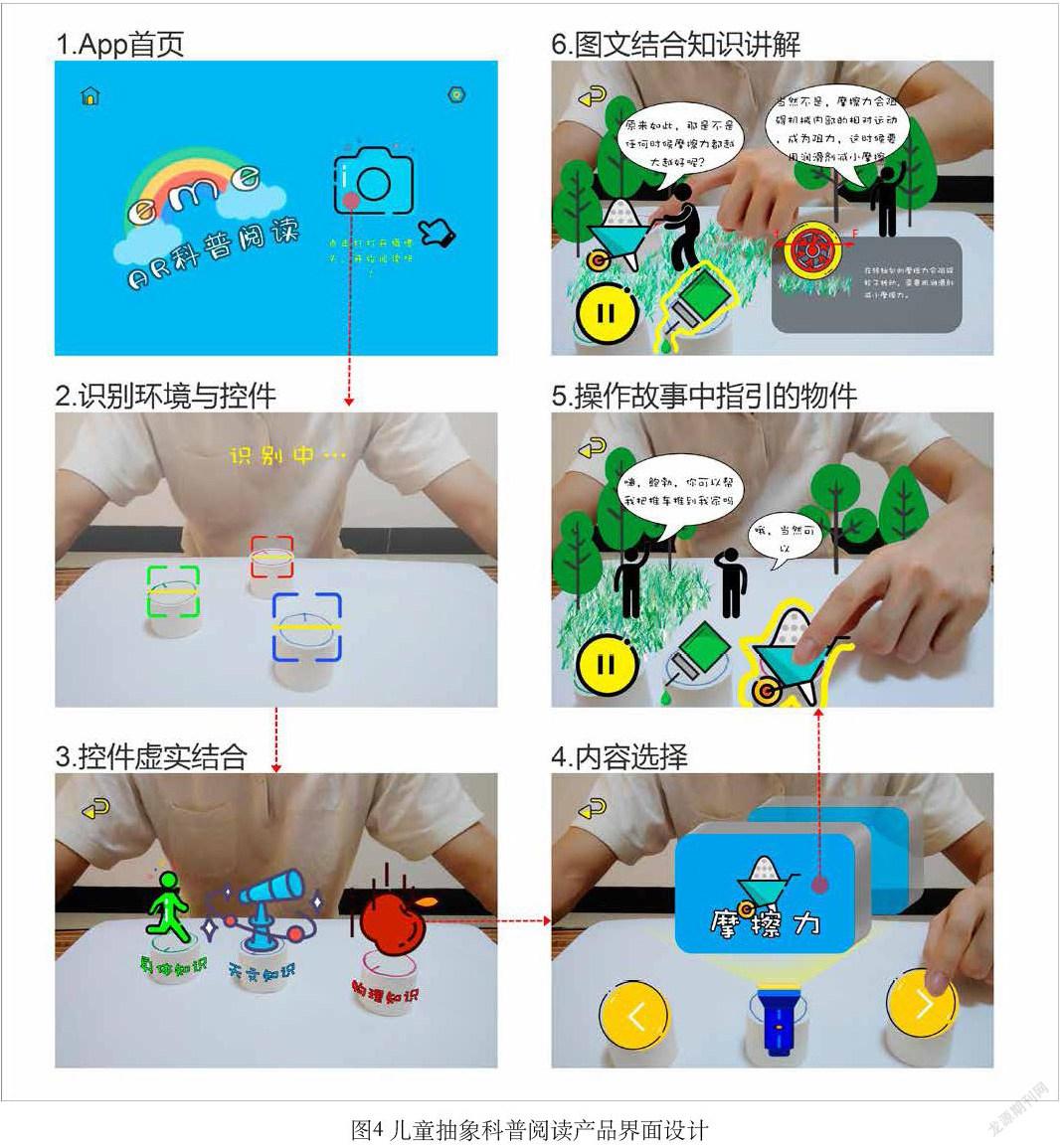

系统将虚拟事物与控件和环境结合起来,灵活运用视觉画面建立故事场景,用声音提示进程和讲解,引导儿童行为,帮助儿童理解阅读内容。如图4所示,首先页面1到2:软件系统通过扫描识别控件表面的图案并贴图实现增强现实效果;页面3到4:软件中的大部分交互由控件替代,控件灵活运动到画面相应位置,儿童通过触碰机器人来选择操作,无需接触屏幕,由此创造具身交互体验;页面5:系统运用AR技术铺成场景,简单的对话故事让儿童易于理解,任务式操作激发儿童参与的度;页面6:系统随着阅读故事环节给机器人发送运动信号,机器人通过运动控制,使儿童感知到受力,例如表现省力的时候机器人往前主动运动使儿童感知到省力,费力的时候往相反方向运动给儿童操作制造阻力,此外还可以通过振动来模拟摩擦面崎岖的效果。

3.产品系统功能

本设计方案利用情境化综合多通道技术手段、操作互动和认知经验三者之间的关系,使交互行为契合儿童的心理模型和认知水平,从而使其在高度沉浸的场景中完成对知识的认知理解。此产品的核心功能设计基于前文的儿童力学科普阅读交互模式进行设置:

(1)增强现实动画故事。动画故事是儿童学习知识效率最高的形式之一,增强现实技术加持下的动画故事利用现实画面渲染环境,强化了视觉通道的信息传递效果,给儿童带来新颖体验的同时,提升了故事互动的真实感和沉浸感,配合音效和具身操作实现情境学习的效果。

(2)具身操作学习。此产品中的硬件设计和软硬件之间的配合,旨在触发儿童的动觉通道,丰富交互维度,使儿童接收的关于力学受力的信息反馈更为立体,从而实现对于摩擦力的具身认知效果。此外,此设计形式还可以扩展到其他类型的抽象科普内容的阅读上,例如利用控件的运动模拟天体运动学习天文知识、引导儿童做出身体动作来学习身体知识等,具备设计延展性。

(3)科普知识讲解。符合儿童认知模型的阅读过程应当基于儿童的认知经验,因此在动画知识点触发处设置科普知识讲解,用于配合动画和操作,结合儿童经验给儿童解释摩擦力原理,并围绕同一知识点设置多种对比项,给儿童反复尝试试错的機会,帮助儿童理解摩擦力的坏处。结语

具身认知是儿童认知和理解世界知识的重要途径,将具身认知理论引入儿童科普阅读产品设计的研究,聚焦儿童对抽象科普内容的理解性问题,讨论身体认知视角下儿童教育教学可能性的同时也是在探讨新时代产品设计发展道路。研究认为基于具身认知的儿童抽象科普阅读产品的设计需要基于儿童阅读理解模式,采用多通道设计策略,运用情境化手段对内容进行整合,同时还应注意引入他人经验,以弥补儿童自身认知经验的不足。将具身理论引入设计学研究有助于提升多元交互方式创新的有效性,本研究是基于理论分析和用户研究的设计实践,研究内容尚存未能覆盖儿童科普知识全部类型,下一步将扩大内容范围,进一步探索儿童科普阅读的更多交互设计创新。

2310501705342