基于Kano模型与联觉体验的儿童交互玩具设计

李晓英 董铱垚

关键词:Kano模型 儿童 交互玩具 联觉体验 Processing

中图分类号:TB472 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2022)02-0060-04

引言

随着国家二胎政策的开放以及儿童教育意识和水平的提高,儿童玩教具产品的市场需求愈发明显,同时,也对儿童玩教具产品和服务的专业质量、内容水平、安全环保和人文情感等提出了更高的要求。玩具以其特有的物品属性特征在儿童的启蒙教育中扮演着重要角色,对于发展儿童的运动能力、激发创造力、训练知觉和培养性格等方面起到基础作用。虽然我国是玩具生产大国,但目前在面向儿童玩具的设计上,很多玩具仅考虑娱乐性和益智性,缺乏体验感和创新性。本文通过提取现有儿童交互玩具共性设计要素,通过Kano模型获取目标用户需求的设计要素,结合联觉体验与Kano模型中兴奋型需求要素相匹配的特性,作为本文的设计切入点,进行儿童交互玩具创新设计,以提升用户使用的体验感和满意度,更好地发挥玩具的功能属性。

一、相关研究

(一)儿童交互玩具现状

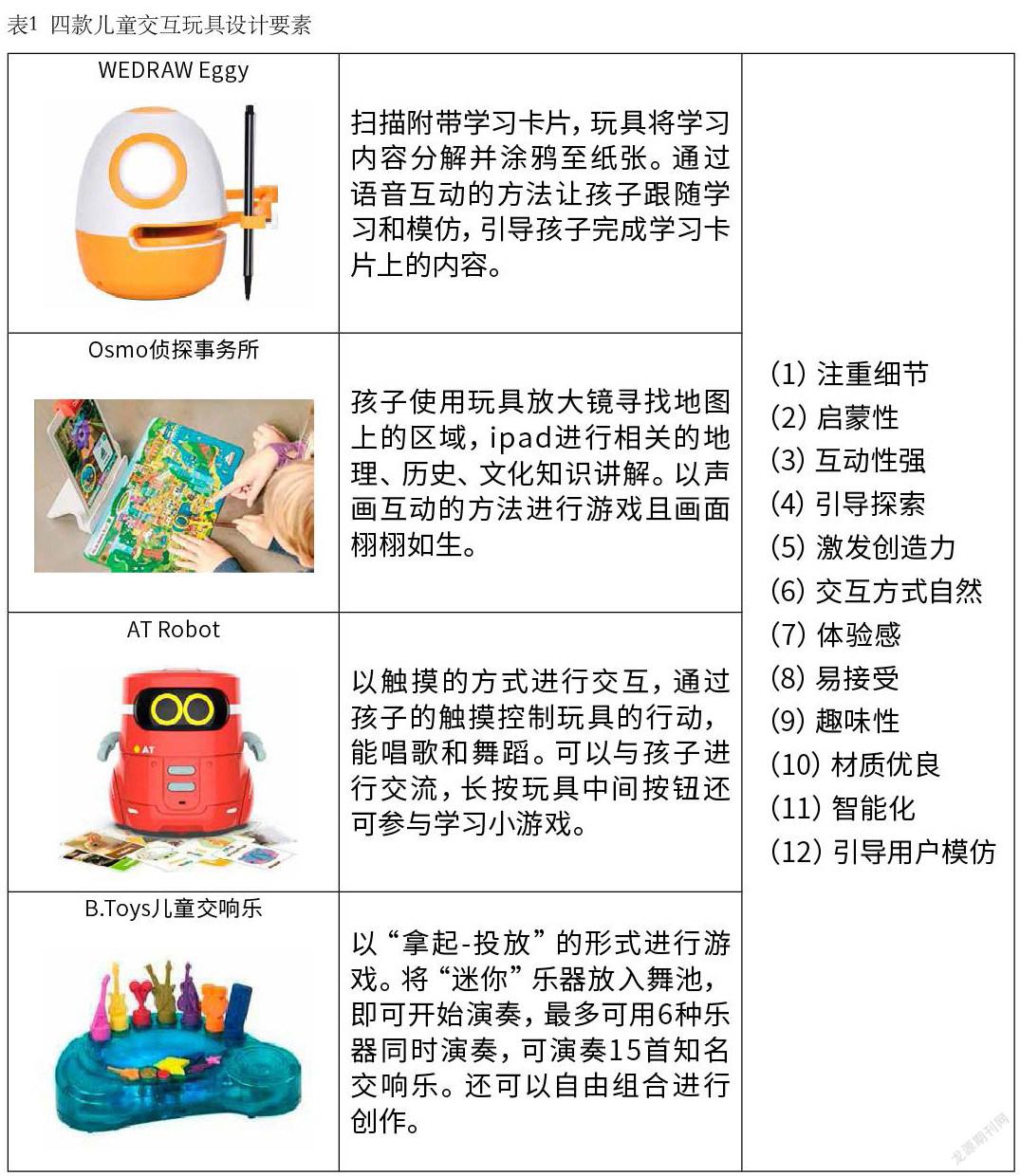

随着现代电子技术的发展,交互玩具开始出现于人们视野。以其功能更全面,促进儿童全面发展的优势,被国内外各大玩具公司争相研究开发。国内对于交互玩具的设计与生产虽已形成一定规模,但其综合质量良莠不齐,因此儿童交互玩具的市场导向目前仍由欧美玩具品牌占据,并且国内儿童交互玩具市场份额也一直由国外玩具品牌主导。通过调研和网络检索总结了4款以3-6岁儿童为目标用户,销量及口碑俱佳的交互玩具,分别为:WEDRAW Eggy. Osmo侦探事务所、AT Robot和B.Toys儿童交响乐,对四款玩具的共性设计要素进行了以下总结:(1)注重细节(2)启蒙性(3)互动性强(4)引导探索(5)激发创造力(6)交互方式自然(7)体验感(8)易接受(9)趣味性(10)材质优良(11)智能化(12)引导用户模仿。见表1。

为对交互式儿童玩具创新优化设计提供参考与指导,本文采用Kano模型对以上十二项共性设计要素结合Better-Worse系数进行设计侧重排序。

(二)Kano模型理论

Kano模型理论由日本东京理工大学教授狩野纪昭(Noriaki Kano)提出,经不断的发展与完善,被广泛应用于产品设计中。从用户体验出发,将产品的功能层级进行划分,获取用户需求及满意度并进行排序,以指导产品创新设计。

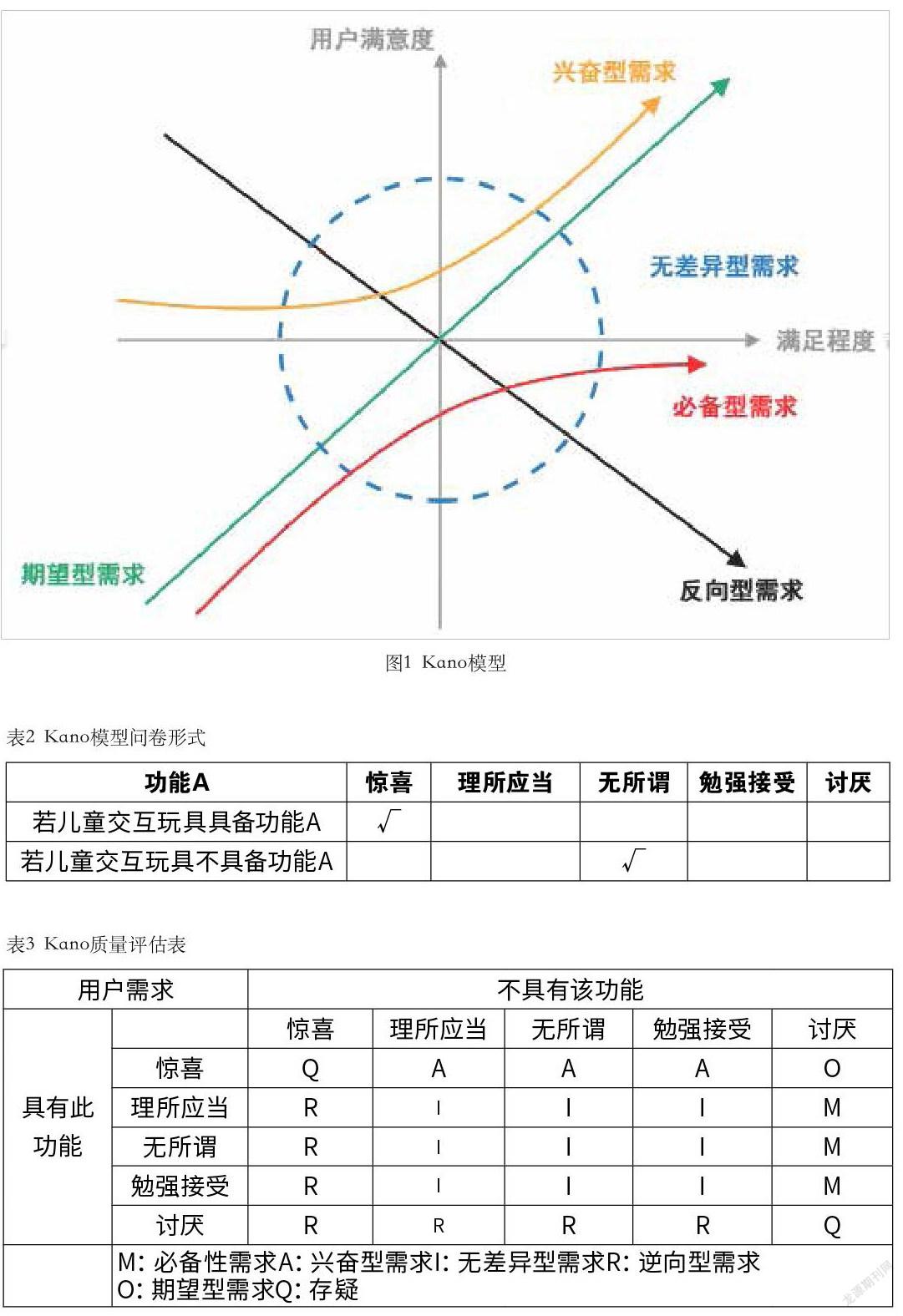

根据用户主观认知,Kano模型将影响用户满意度的需求分为五类:即基本型需求、期望型需求、兴奋型需求、无差异需求、反向型需求。

基本型需求(M):产品所必备的功能或属性,满足此需求对于用户满意度并不会有提升,一旦不满足此需求,用户满意度将极大降低。

期望型需求(O):此需求与用户的痛点相关联,用户满意度与此需求的滿足程度呈正相关性。

兴奋型需求(A):不会令用户有过多期望的需求,满足此需求会令用户感到惊喜。但如果不满足此需求,也不会降低用户的满意度。

无差异需求(I):此需求是否满足都不影响用户满意度。

逆向型需求(R):满足后令用户体验度、满意度降低,若不满足此需求反而可使用户满意度提高。

Kano模型与用户满意度及需求间的关系,如图1。

二、研究过程

(一)基于Kano模型的儿童交互玩具设计要素分析

为了解用户对目前交互式儿童玩具的需求与体验,采用Kano模型评价表对用户进行调研。由于3-6岁的儿童尚不具备完成问卷的能力,因此调研对象为儿童家长及儿童教育从业者。问卷中每个备选功能都设置为双向选择,以获取用户对于是否具备此功能的态度,见表2。以上述归纳的12项设计特点进行问卷设置。其选项分为五级,分别是“理所应当”“惊喜”“讨厌”“无所谓”“勉强接受”,见表3。

(二)儿童交互玩具产品设计要素满意度系数

回收线上和线下的问卷,剔除17份无效问卷,获得有效问卷113份。以儿童交互玩具为例。

通过计算满意系数(SI)和不满意系数(DSI)确定用户需求的层级。

SI=(A+O)/(A+O+M+1)

DSI=-1X (O+M)/(A+O+M+I)

根据此公式算法结合问卷回收数据,计算目标用户对于各功能需求的满意度系数,如表4所示。

(三)确立功能需求优先级

统计问卷调研的满意度系数,以SI为纵坐标,DSI为横坐标,建立Better-Worse系数的四分位图,更为直观、明确的获取用户对于交互式玩具的需求要素层级,见图2。

根据Better-Worse系数四分位图排除逆向性需求和无差异型需求,并对必备型需求、期望型需求和兴奋型需求的备选功能进行重要度排序。

必备型需求:(9)趣味性>(3)互动性>(10)材质优良

期望型需求:(4)引导探索>(1)注重细节>(11)智能化

兴奋型需求:(5)激发创造力>(2)启蒙性>(6)交互方式自然>(7)体验感

结合三类需求属性的备选功能重要度排序,将这9项备选功能结合交互玩具分成以下三类:1.外观:(10)材质优良;2.基本功能:(1)趣味性、(11)陪伴性;3.附加功能:(3)激发创造力(2)体验感(5)启蒙性(7)互动性强(9)易接受。

根据Better-Worse系数四分位图可以得出:这4款玩具在满足用户必备型需求的同时,还满足用户的期望型和兴奋型需求,并且12项共性设计要素,其兴奋型需求中占比超过平均值。因此,为获得用户体验及提升用户满意度,在设计中将侧重于4项兴奋型需求的设计要素。

三、声趣——儿童交互玩具设计方案

(一)激发创造力

1.联觉体验为切入点:根据Kano模型问卷的结果得出其兴奋型需求主要体现于教育启蒙性和用户体验。在此基础上,参考其他儿童交互玩具的创新设计和学者研究进行设计实践。

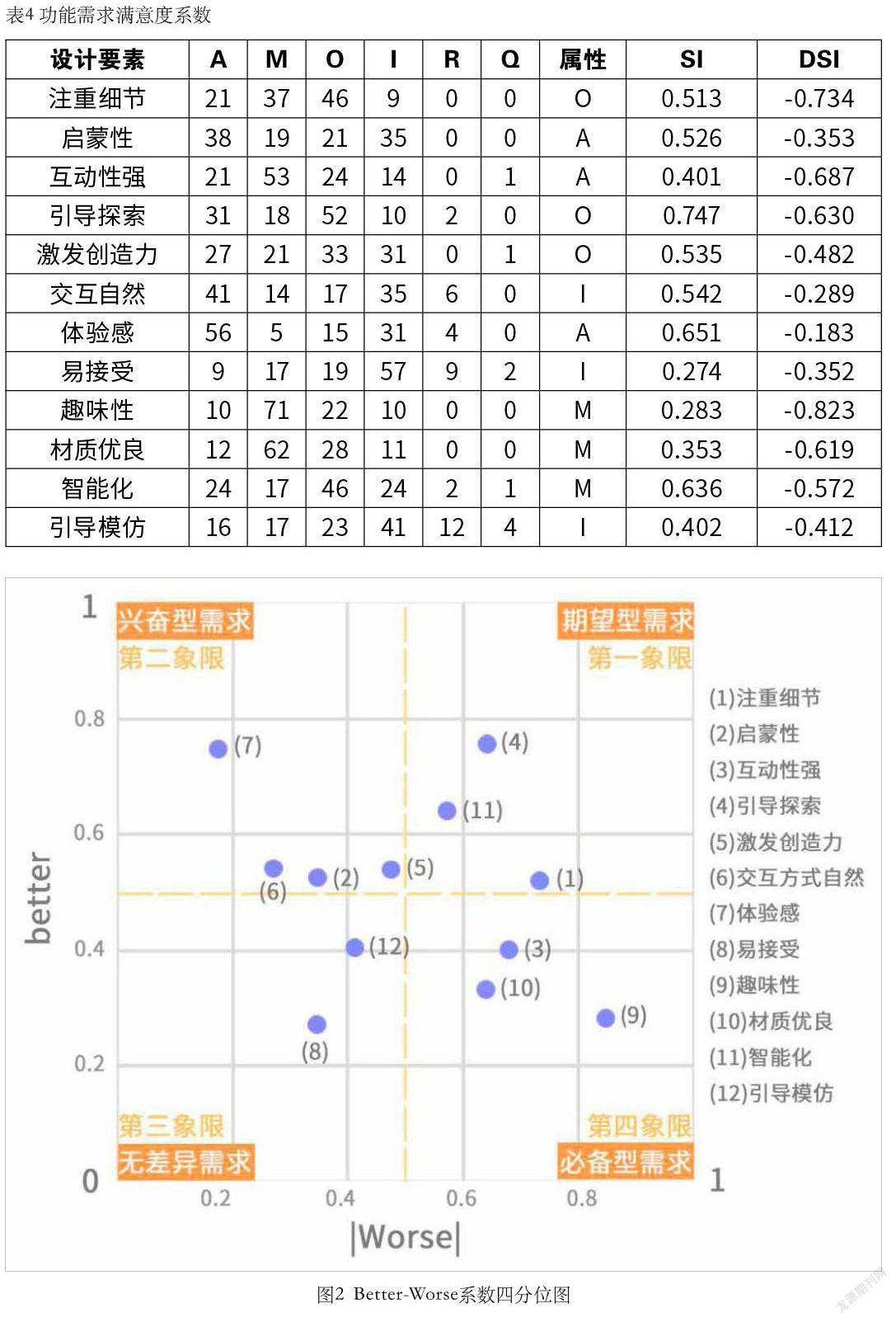

熊宁辉在《联觉与创造性一西方联觉在跨学科领域中的研究与应用》中指出:联觉体验在教育中本质上就是一种启蒙作用,联觉训练旨在激活大脑,将个人的潜意识与主观灵感相联系,激发想象力与创造力。黄小蕊将联觉应用于艺术教育中,激发儿童对艺术的兴趣,提高认知水平,发展创造性思维。李玉琼通过研究及实验得出在儿童的玩教具中运用联觉体验,具有培养艺术兴趣和提升创造力的促进作用。程宽设计了名为“prism”,以小车为造型的儿童玩具,小朋友在纸上用彩笔涂鸦出彩色轨迹,让“prism”沿着轨迹驶过,“prism”识别不同色彩的轨迹,转化成相应的音符,儿童通过与玩具的游戏互动获得联觉启发,培养创造力。英国设计师设计一音乐交互系统一互动音乐漆机(Interacting with the Music Paint Machine),创造一个游戏场景,让用户戴上移动传感器进行乐器演奏并随机移动身体,移动范围内有颜色各异的压力垫,沿不同方向移动身体,通过踩踏压力垫进行颜色选择来创建数字绘画,通过给演奏者同步的画面反馈,来引导体验者进行创造,见图3。

通过对现有儿童交互玩具创新设计和学者研究分析得出,将联觉体验应用于儿童玩具设计有助于激发儿童创造力,并且联觉体验所产生的影响符合Kano模型所得出的兴奋型需求。

2.联觉体验的理念:联觉又称“通感”,人类在受到外界刺激时,各感官在解析过程中并不是各司其职,而是在共同发挥作用,从而产生了感觉上的融合。联觉是人体的感官系统受到刺激后,产生感觉上的共鸣,从而形成内心映射,这就是“联觉”效应。

视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉是人的五大感官通道。联觉由感官的连结和互通触发,因此引起联觉效应的产生形式是多样的,如视觉与听觉、视觉与触觉、听觉与触觉等。联觉体验是本觉和移觉共同作用的结果,即通过已有的经验认知伴随联想,再由一种或者多种感官体验的刺激共同触发。

3.联觉体验对于激发儿童创造力的意义:儿童认知与智力的发展主要是以感官系统的发展为基础,意大利儿童教育学家Maria Montessori认为,3至6岁的儿童对于大小、形状、声音、气味和颜色等刺激物的感觉性特征特别敏感,是儿童通过感觉获取信息并转化为自我认知的关键时期。儿童的智力和思维成长情况与感官能力提升呈正相关性。联觉体验在儿童启蒙中的意义在于从多感官体验出发,在生理角度对儿童进行刺激,促进其思维和智力发育。引导儿童调动各项感知去认识与感受信息,在这个过程中会产生联想和共鸣,不仅能够深化他们的印象与理解,还能拓展想象力和创造力。

(二)启蒙性

艺术熏陶与启蒙是儿童的潜在需要,对于艺术活动和艺术创作的喜爱是儿童的天性。研究表明,儿童在进行艺术活动时心情更为愉悦,表现也更为积极。由于触发联觉体验的形式是多样的,视觉与听觉较其他感官联觉更容易被儿童接受和理解,基于视听联觉体验的设计更能激发出儿童对音乐和美术的多维体验的想象,引起内心共鸣并形成心理映射,是美术和音乐的审美启蒙中重要的心理过程。因此在儿童交互玩具的设计中,将以视听联觉作为联觉体验的触发形式。

(三)交互方式自然

本文拟定的研究人群为3-6岁的儿童,这个阶段的儿童大脑呈现活跃状态并形成大量突触,身体机能发展迅速且趋于完善。3-6岁也是儿童视、听觉能力发展的关键时期,儿童对造型、色彩和声音等的认知处于发展阶段,已经具有感知旋律和节奏的洞察力。对听到的旋律能够迅速接受并进行哼唱,因此儿童交互玩具设计实践将以儿童喜欢哼唱这个行为特征作为该交互式玩具的设计开发对象。根据用户习惯行为进行游戏交互,满足用户对于交互方式自然的设计要素需求。

(四)體验感

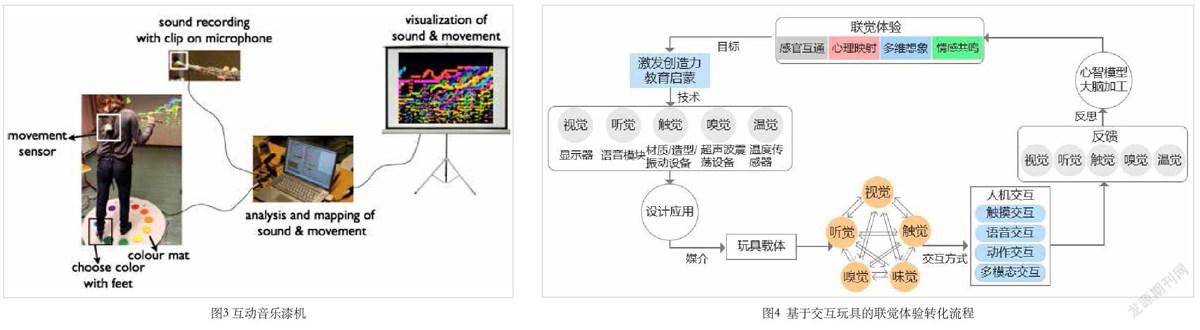

联觉体验由感官体验相互联结而触发,是感官至思维层面甚至心理层面的一种全新的体验。通过前期研究,本文提出基于交互玩具的用户联觉体验转化流程,见图4。在用户与声趣玩具载体交互过程中,为提升用户体验并充分触发联觉体验,儿童交互玩具的内置程序会对用户的音频进行解析,并在显示器中转化成为随声音频率、音高、停顿等特征进行实时变化的视觉影像。

四、声趣——儿童交互玩具设计实践

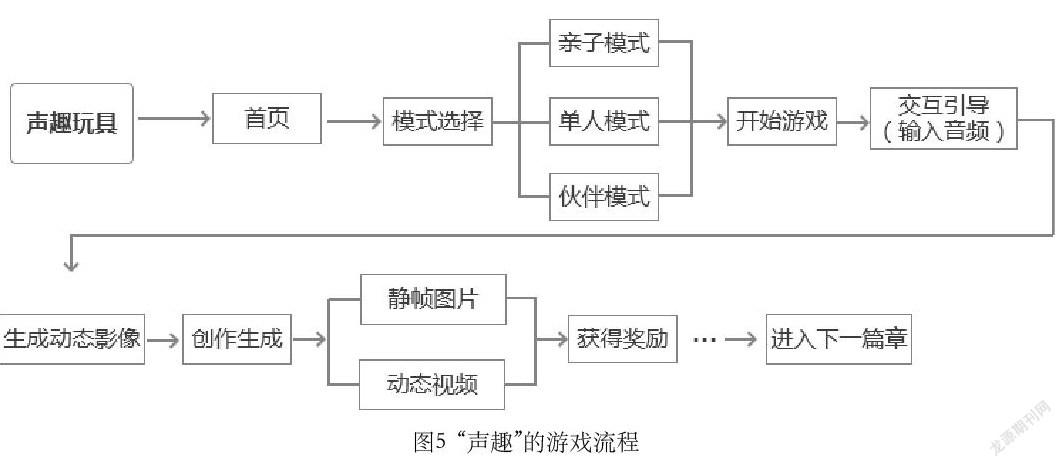

(一)“声趣”的交互设计及游戏形式

声趣的游戏流程如图5所示:为促进用户的社交,增强亲子之间的互动,将游戏设为三种体验模式;以儿童喜欢哼唱和咿呀学语这个行为为切入点,在玩具的引导下让用户通过发声的形式输入用户的音频,声趣会迅速对音频数据进行解析并予以视觉反馈;根据实际使用需求,用户可选择静帧图片和视频等媒介保存其动态交互影像,便于家庭成员之间的记录、分享和传播,丰富家庭氛围和乐趣。

(二)“声趣”的交互实现

根据声趣的游戏形式,为使用户通过沉浸式体验情境获得联觉体验,需通过玩具屏幕对用户的输入进行实时的影像反馈。本文选择以主观的影像画面编辑,结合客观的声音属性为设计视觉动态影像的要素。基于声趣对于声音反馈的实时性和互动性,本文研究采用Processing软件来创建界面影像的显示,具体项目如下:

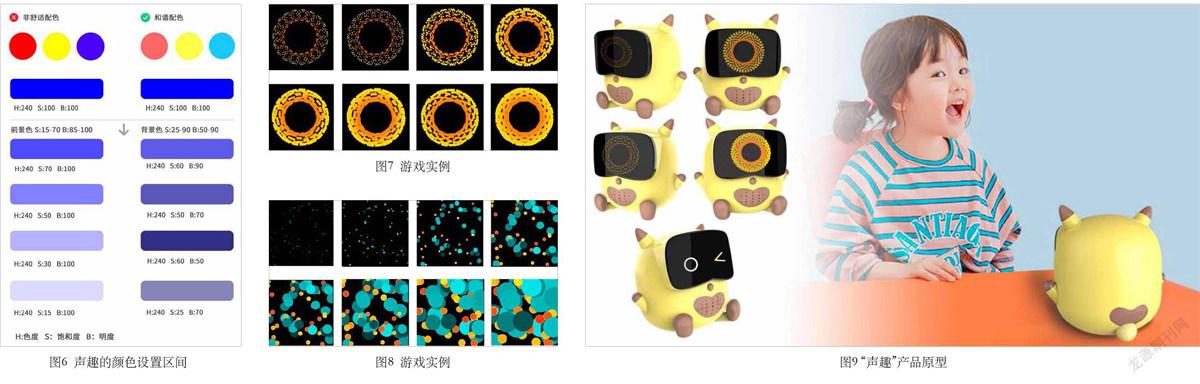

1.“声趣”在程序上的“声画”对应关系:用户个体的声音特征各有差异,对声音特征进行解析匹配相应的视觉影像。声音中有音调、音色、频率、音长和响度等特征要素,这些特征都可成为数字化影像的成像依据,如频谱、振幅、响度、频率分别对应颜色、尺寸、饱和度和画面元素的运动速度。画面具有启发儿童审美意识的功能,在色彩变化范围上应设置合适的区间,过度使用明度和饱和度较高的颜色也会对儿童的视力带来负担。所以在色彩的搭配上应进行和谐有序的组合,图案设计上也不宜太过复杂,如图6(以钴蓝为例)。

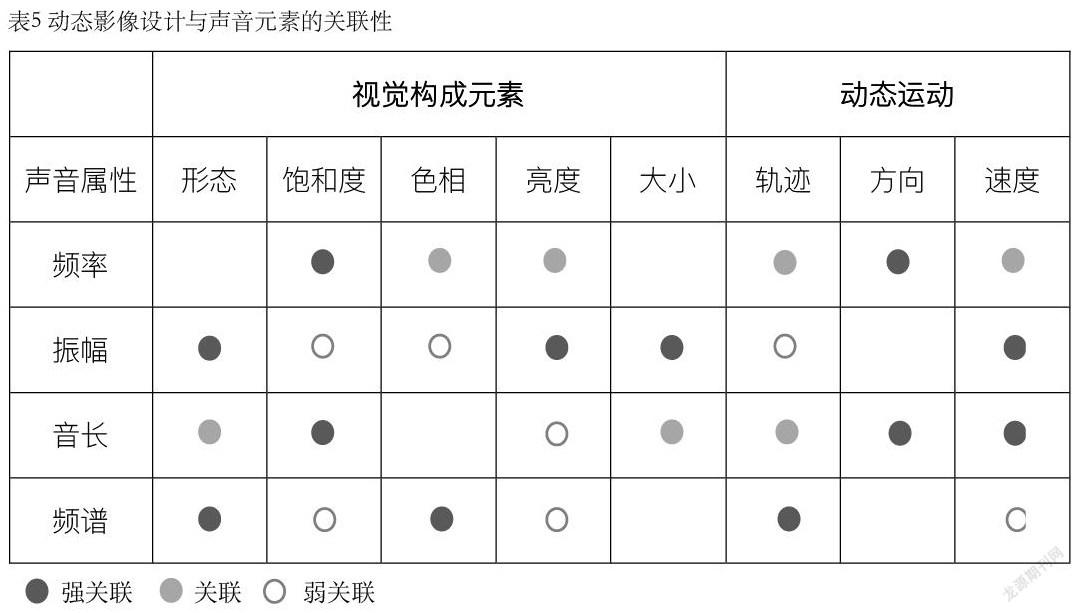

Processing中动态图形设计主要由两个要素构成:视觉构成元素和动态运动。根据儿童对于视觉影像的偏好,结合声音属性利用Processing建立声画对应关系,如表5。

2.游戏实例:画面元素随声音的响度和频率特征变化,响度越高,频率越快,画面逐渐饱满,画面颜色的饱和度、明度也随声音的响度和频率产生变化,见图7、8。

3.声趣的硬件系统设计:硬件主要有显示器、Arduino Uno单片机、微处理器、麦克风和电机等组成。程序主要由Processing的Java语言编写,程序编写完成后,设定相应的参数,将程序下载存储至 Arduino Uno单片机。

硬件系统应用流程说明:①麦克风作为输入端,单片机通过麦克风采集用户的音频和声音信号,并转化为电压信号进入单片机。②单片机对采集到的电压信号进行解析,根据电压信号的频率变化进行接收,输出到显示器。③显示器进行动态刷新显示,实现画面与声音信息同步的实时可视化影像。

(三)“声趣”的产品原型

美观易用的造型设计是玩具设计的重要要素之一,还可以向用户传达该玩具的功能、特点和使用方式。3-6岁的儿童进入了秩序敏感期,需要和谐、明快、鲜明的色彩,对事物的认知简单而直观,喜欢直观、夸张、圆润和熟悉的形态,对于具有娱乐性的卡通造型尤为青睐。玩具的尺寸大小也应符合儿童的体型以及3-6岁儿童这一年龄段的行为习惯,见图9。

结语

本文通过Kano模型对现有儿童交互玩具案例进行共性设计要素提取并以此设置问卷,挖掘用户对于儿童交互玩具的潜在设计需求,并通过Better-Worse系数对于“必备型需求”“期望型需求”和“兴奋型需求”的需求要素进行优先级排序,最终得出设计要素的侧重点,结合联觉体验进行儿童交互玩具的优化创新设计。以联觉体验为切入点满足用户对于激发创造力、提升体验感以及增强互动性的需求。以期对儿童启蒙教育产生良性作用,帮助儿童在更多元的成长环境中实现更加全面的发展,也为儿童交互玩具设计提供一种参考。

1485501705282