制材、音调与声效变化

蔡享钦 吴梦雅

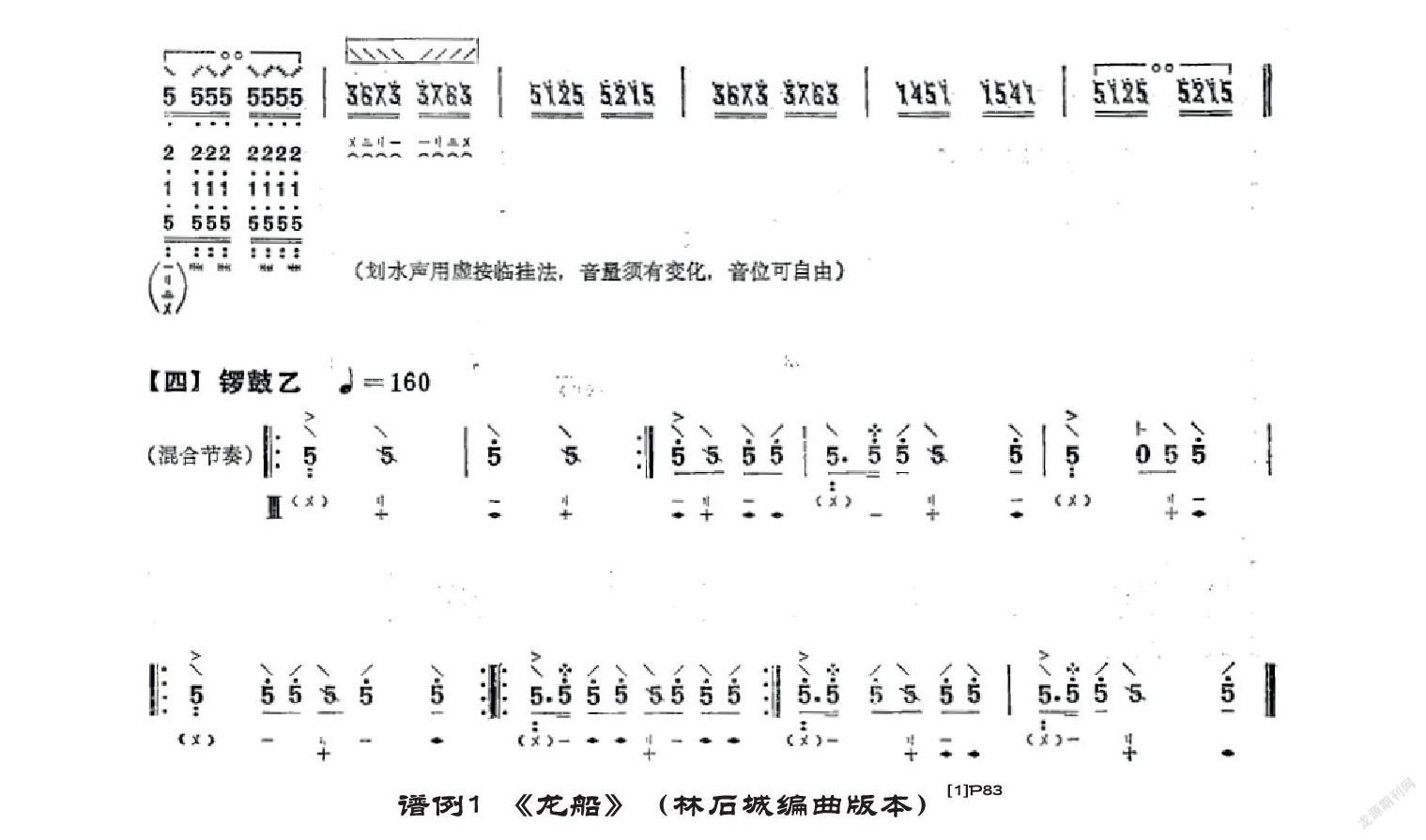

中国传统音乐的传承与生成方式,具有历时与共时两个维度。历时维度下,是以师徒、家族为脉络的严谨的、口传心授为主的传承;共时维度下,指的是不同地域、不同身份的乐人,以多种流派的模式,展示出相同或相似旋律下、技法组合与处理方式殊异的样貌,如《龙船》一曲的多个版本:

三首《龙船》,都源出于浦东派琵琶名家陈子敬。一首是陈子敬授给张步蟾,又由张步蟾传给儿子张少蟾与孙子张正秋的。50年代张正秋从我学习琵琶时,曾为其记写演奏谱。另一首是阿炳的《龙船》,是他在无锡观前街蓬莱书场听了张少蟾、张正秋演出后编写的,50年代由曹安和根据阿炳的演奏录音记谱。这三首《龙船》所用的锣鼓点与曲调音虽不同,但它们的结构都是一段锣鼓一段乐曲,又一段锣鼓一段乐曲地连续进行,表现着每条龙船上各不相同的演出内容。[1]P80

不必用西方的版权概念框住这种“闻见即可为我所用”的行为;事实上,正是这种方式,才有了旋律、结构差异不大,而在技法、音声效果、乐段衔接等具体细节上产生出巨大差异的情状。多样化的表现方式,是传统流派的特征。不同流派有不同的加花方式,不同的技法,不同的风格,在对比中表现出各自的精神样貌。这是传统流派的精华。可惜的是,传统流派的棱角正在渐渐磨损、消失,旋律被保留下来,但是藏在旋律之间的,却消失不见了。

近百年的传统音乐面貌的变化,主要是乐器制作、乐器材料这些物质层面,音阶、调式的层面,以及技法、声效、审美层面,这三个环节互相影响的结果。任何一个层面都可以作为起点,引起另两个层面的连锁反应。例如,近代以来对钢琴、小提琴等西洋乐器的音乐风格表示极大的艳羡,原有审美开始变动,逐渐靠近西方的音乐审美风格,由此,十二平均律制代替了原有律制,接着乐器制作(如琵琶的排品位置)便有所影响。这就是以审美为变化起点,影响音阶、调式,从而影响乐器制作的例子。

下面将以琵琶乐器的制式、材料等物质层面为起点,研究紧随其后的音阶、技法,以及技法、声效与音声审美的变化。在这些细微变化中,追究琵琶乐发展过程中流失的细节。

一、琵琶的制式改革对音调、风格的影响

首先讨论琵琶制式对音阶、风格的冲击。以《大浪淘沙》为例,阿炳原版录音与林石城弹奏版本对比,可以发现一个明显的区分是“7”音位置的不同,对此,林石城先生解释到,这是因为阿炳所用是四相十二品制式的:

阿炳演奏本曲的录音,“7”音的音高比“?7”稍高一些,比“7”又稍低一些,这是由于阿炳在录音时用了四相十二品的琵琶。本曲中的“7”音,都是品位第二把子弦上的“?7”。四相十二品琵琶在子弦“6”与“1”(即六品与八品之间)音之间,只有一个品位(它安装在六品与八品的中央处),不是按装有两个品位。安装有两个品位时,才可按奏出“?7”与“7”两个不同的音高来;安装有一个品位时,就只能按奏出这个比“?7”稍高,比“7”稍低的“↑7”來了。[1]P66

四相十二品到四相十三品,使得7音位置变动了;然而,阿炳所按的,也就是这个“比‘?7稍高、比‘7稍低的”音,它却可以表达出特别的音乐色彩。根据赵宋光《论五度相生调式体系》①所论,这个位置是比原五声音阶中第五音稍高的一个变音,也就是清羽音;根据阿炳的演奏版本,《大浪淘沙》曲子,主音落在徵音上,是徵调式曲子,但又在原有色彩中加入了清羽,可以很明显地听出来徵调式曲子附加清羽音的效果:具有强烈的悲切、愤激的色彩。

这是琵琶制式变革对音阶、音乐风格的影响,其次便要谈到琵琶材料的变革。

二、材料改革对琵琶音调、技法与声效的影响

琵琶材料的变革,这里主要指的是弦材料的变革,也就是从蚕丝弦到金属弦的变化。根据成公亮先生的讲述,这一变化堪称是一场“音色革命”:

我曾经历了因为琴弦变化而导致中国音乐极大变化的事件,那就是大约从上世纪六十年代开始的民族乐器琴弦的全盘变化:从传统丝弦变化为金属的钢丝弦。其中除扬琴本来就使用金属弦之外,胡琴、琵琶、古筝、三弦几乎无一漏网。这一变化是因为手工业生产的丝弦遇到原材料稀缺、制作工艺后继乏人等种种困难,厂家逐渐改用金属的钢丝弦或者钢丝外缠尼龙细丝制作,并为广大演奏使用者接受,其间没有经过任何涉及音乐文化层面的争议。一个极大的改变悄悄地、顺利地完成了,这么大的‘音色革命就此过场。究其原因,或许当时大家注意的是文艺作为政治武器的功能,而忽略了作为一种文化传统的思考吧。[2]P47

成公亮先生认为,蚕丝被代替以后,整个民族音乐都发生了巨大的变化。笔者认为,这些变化,既是物质层面的制作、材料的变化,也有音阶、调式方面的变化,更是技法、声效、审美层面的变化。

近百年来,传统音乐发生了较大的变动。从四相十二品到四相十三品琵琶,7音位置变动,清羽音不见了,这是琵琶制式对音阶的影响;同样地,弦材料的变化,也会引起音阶、调式的变化。以蚕丝弦改换钢丝弦(准确地说是金属弦,琵琶弦不仅有钢丝,还有银、铜等材料)来说,对音阶、调式的影响,主要是可以将弦定到标准音高了,这样一来,对长时间的独奏(不易跑音),以及与西乐的合奏都更加便利②。不过,琵琶弦材料的变动,对技法、声效的影响,却很少被讨论。

对琵琶来说,丝弦更替后,受到影响的主要是声效(旋律并没有受到直接的冲击)。声效受材料的影响,主要有两种方式:一种是直接的,比如重弹空弦音声效,在蚕丝与钢丝、钢绳上是不同的,前者更闷、浊、远;另一种是间接的,材料改换导致技法细节调整,比如左手“吟”,在蚕丝上与钢丝上需要的力度细节不同,前者要求左手更加敏感,这会对声效表现有细微的影响,从而影响声效细节。下面将以几种技法为例,详细论述材料对声效的直接与间接影响。

(一)空弦音与虚按临挂法

这里列举两种技法及其对应的声效,一个是重(zhong四声)弹缠弦空弦音,表现的声音效果是“砰砰轟轟”的击鼓声,典型的曲目有《龙船》;在《龙船》中,还有“虚按临挂法”,是表现划桨声的。这两个技法的运用难度并不高,不像并弦那样要求极强的左手指力,也不像快速夹弹那样要求右手的熟练、保证弦数的清晰。不过,虽然技术难度不大,常常发生的情况却是,这两种技法都只强调简单的技法表现真实的声音,却被演奏者的炫技(提速、过多的强弱变化等等)破坏了真实性。

首先梳理缠弦空弦音的声效层次。缠弦空弦音的不断重复出现,表现鼓声的砰砰轟轟,间错不绝。从旋律来看,只有八度的跃进,而没有更丰富的变化,但声效已经由此而生,这就是有节奏的鼓声。砰砰轟轟表现的是击鼓的声闻百里,它不仅是“响”,还有击鼓时的“沉”,击鼓后的“远”。

而另一个技法——虚按,表现的是从船底传来的桨声与水波流动声。这个声效层次更加丰富立体:船桨划过水中,一面是水波,另一面是木头船底,水波声流动,被木头船身所阻挡,流动变化又归于沉闷,与桨声一起最终隐回水中、散于空中。“虚按临挂”技法,模拟的是船桨声撞击水体后的声效,不仅仅是划桨声或是波浪起伏声。这一复杂的声效,是自然界与人类文明世界的碰撞结果,在古代社会中,它是真实存在的声音,是代代依水而生的百姓从婴孩时代到耄耋之年充于耳内的习惯音声体验。

这一技法又能起到衔接前后乐段的作用,划桨声的出现说明某一条龙船上的锣鼓声表演暂时结束,所以此时船上、岸上的人只能听到桨声阵阵。这正是动—静—动的组合模式。从这里也可以发现,《龙船》这首曲子,它的乐段衔接,就是用声音本身、而不是其他的思想结构来组织的。将重弹缠弦空弦音表现的锣鼓声,与虚按临挂法所表现的划桨声结合起来听,发现:《龙船》的作曲角度非常独特,它的听觉角度是不断变化,而不是一直在岸上听船只争渡。在岸上,感受的是数船并进的激烈,是宏观的;而在船只上,感受的是“数舸争流”的紧张,锣鼓声与岸上喝彩声交错的纷杂,是具体到每一条龙船的锣鼓声、划桨声的。对听到《龙船》乐曲的人来说,就好像是一会在头船上听锣鼓、划桨声、岸上喝彩声,次第到二船上听锣鼓、划桨声、锣鼓声,次第到三船上听……所谓音乐风俗志的效果,就是如此。

然而,当蚕丝弦改换为金属弦以后,重弹缠弦空弦音与“虚按临挂”所产生的声效,就产生了微妙差异。钢丝、银、铜等材料制作出来的琵琶弦,虽在清、透、亮上本领十足,却在浊、隐、闷上无能为力。而中国传统音乐,正是在这种清、透、亮与浊、隐、闷的阴阳相济中,完成的。当蚕丝改换为金属以后,这一类的声音表现,就开始失真了。蚕丝弦的接近真实性就在这里,它出来的声音不是绝对清、透、亮的,而是在亮中有所收敛,在清中又有所低徊压抑。

注释:

①可参见赵宋光《论五度相生調式体系》,上海文化出版社,1964年。

②今人听卫仲乐、华彦钧、曹安和等人的丝弦琵琶录音,常常感到整体音很闷、很低,这是因为,丝弦定弦不像现代钢丝琵琶那么高,虽然四根弦的音程关系是一样的,但是整体音高较低。

参考文献:

[1]林石城:《琵琶名曲选浅说》,人民音乐出版社,1999年。

[2]成公亮:《秋籁居琴话》,生活·读书·新知三联书店,2016年。