城市湿地公园的社区化共生规划设计

代晓松

(1.中交海洋投资控股有限公司,海南 三亚 572019; 2.海南中交海投房地产开发有限公司,海南 海口 570311)

1 城市湿地公园社区化共生规划设计要点

根据2017 年颁布的《城市湿地公园设计导则》(建办城[2017]63号)和《城市湿地公园管理办法》,城市湿地公园是在城市规划区范围内,以保护城市湿地资源为目的,兼具科普教育、科学研究、休闲游览等功能的公园绿地。城市湿地公园与普通湿地公园最大的区别在于是否列入城市绿地系统规划范围,前者更加注重湿地生态功能的保护与展示,更加强调城市生活功能的服务与包容,满足城市社区的教育、社交、健康、绿色、文化等功能需求,从而实现引绿入城、园城结合、和谐共生。为此要坚持以下4个规划设计要点。

1.1 以生态科普为基

湿地是城市不可再生的宝贵资源和自然遗产,在规划设计中要以生态学理论做指导,尊重自然生态规律,维护景观生态系统稳定,突出湿地环境的调节性、湿地科普的主题性,湿地保护的教育性,同时充分利用原有的水体、植物、地形、地势构成景观要素,做到人地和谐。

1.2 以人本需求为要

城市湿地公园具备休闲游憩功能,要结合人们渴望回归自然、缓解压力、保持健康、家庭亲子等多元化需求,在规划设计中突出生活游憩的多元性、自然野趣的休闲性、生态科普的教育性以及景观环境的丰富性,在游憩空间设计中进行功能划分,主题设计、移步异景、打造生机勃勃、活力四射的城市休闲游憩目的地。

1.3 以文化个性为魂

文化性与主题性是公园设计的灵魂,在规划设计中要注重对规划区历史、民俗和文脉的传承,尊重当地的自然、人文等综合环境因素,融合体现出当地的文明精神和文化特色,让城市湿地公园有灵魂、有生命,展现发展的延展性与持续性。

1.4 以合理利用为前提

城市湿地公园的规划设计要对当地的自然资源、人文资源及开发现状进行调研和考察,一方面,要进行合理的资源利用,如合理利用湿地各种动植物资源的经济和观赏价值开展科普活动,合理科学地利用水资源进行有限度的亲水活动和景观设施设计;另一方面,要进行合理的功能分区,明确重点区、缓冲区、展示区及游览区等,因地制宜,规范发展,减少对湿地生态的破坏。

2 城市湿地公园社区化共生规划设计案例

城市湿地公园社区化共生理念即将城乡绿地系统和公园体系、公园化的城乡生态格局和风貌作为城乡发展建设的基础性、前置性配置要素,把“市民—公园—城市”三者关系的优化和谐作为创造美好生活的重要内容。因此城市湿地公园的整体规划和景观设计都要围绕城市建设或城市社区发展的需要,满足民众对于美好生活的功能、产品和景观设置需求,实现公园与社区的共生互动及和谐发展。

2.1 项目概况

凤凰湖湿地公园位于成都市东北部新区青白江区,是成都市总体规划确定的北部生态屏障的重要部分,连接了以城市系统为主的人工区域和以湿地系统为主的自然区域,形成人工、自然有机结合的滨水景观过渡区。公园总计1900亩,其中水面面积700亩,绿地22万m2,分为一期和二期,是以凤凰湖为核心,以“林、溪、湖”为特色,集生态、休闲、观光、度假为一体的开放式湿地城市公园。公园以汉唐文化为基调,以“园中园”为基本结构,以樱花为主题植物,配以各具特色的园林景观,并融合欧洲风格地方特色建筑。公园内各个景观设施沿主要游赏道路布局,各个出入口也都配有景观雕塑,核心景观水幕看台以及丹枫白露建筑布局在湖心。公园已经连续举办11届樱花节,有2万余棵樱花树,3月份的樱花节期间日游客量可达1.5万人,被誉为四川省最美花卉提名地,国内第二大赏樱地。公园周边有多个居住社区,因而湿地公园承载了相当比例的社区居民服务功能,但目前在整体的规划设计上,还有提升的空间[1]。

2.2 存在问题

2.2.1 产品功能不够全面

公园内现有汉唐一条街,主要承担餐饮接待功能;有游船设施,主要承担游客水上游览功能;有部分简单休闲运动设施,主要承担周边居民基础健身休闲功能。公园周边有大量社区居民以及由于樱花节知名度而带来的各类年轻游园群体,现有功能尚不能满足需求,亲子游乐、社交活动、潮流运动、生态科普等产品服务功能有待完善。

2.2.2 主题定位不够清晰

公园内文化建筑风格杂糅,主题不突出,有哥特风格建筑看台、英式风情观景楼、川西民居风格服务中心、现代风格丹枫白露、汉唐风格赏樱楼,古代风格高山流水等;公园内景观设施也风格不一,比如中国凤凰主题雕塑,荷兰风情的风车与奶牛,中西结合四方游憩亭以及茶室等。公园需要进行文化主题风格的统一,形成具有自身特色的城市公园[2]。

2.2.3 亮点不够鲜明

从公园景观亮点来看,园内植物景观较为丰富,如湖景大面积种植千屈菜、芦苇、菖蒲、香蒲、荷花、睡莲、王莲等水生植物,也注重岸际植物空间的丰富多变,如广玉兰、海南樱花、夹竹桃等各类色彩花卉,但是大多数植物都是春天开花,季节性不够明显,且除樱花外,大面积彩叶植物较少;同时公园中的设施和建筑大都以冷色调为主,空间整体显得沉闷。除了一年一度的樱花节,居民和游人对公园的整体印象相对薄弱,需要从景观和品牌上强化公园亮点[3]。

2.2.4 交通动线不够优化

公园设计将机动车道、自行车道和步行道独立设置,减少彼此间的交叉干扰。环湖景观大道由自行车道、车行道、人行道3部分构成,宽8~10 m,采用沥青路面,所在区域均栽植有樱花、海棠,构成一条集观景、健身为一体的道路系统。但是交通整体缺乏根据不同社区居民游客需求功能的动态组合,比如滨水动线、游乐动线等。同时因公园主体部分规划有主干道贯穿,未来交通流量较大,将影响公园整体游玩体验[4]。

2.2.5 弹性转化略显不足

如何发挥城市湿地公园的突发灾情应急应对能力,实现城市功能的弹性转化也是重要命题。目前凤凰湖湿地公园尚无灾难应急防御的相关功能,需要在规划设计中有所凸显[5]。

3 城市湿地公园社区化共生规划设计策略

本次规划设计主要基于青白江凤凰新城区的北部规划区,以凤凰湖湿地公园为核心,联动东部城市发展区,进行整体规划设计。本文重点聚焦对公园的合理设计,以实现与城市社区的共生互动。

规划将公园定位为大成都区域休闲生活新天地,青白江美好生活新引擎,打造汇聚活力潮流的美丽新公园和生活型度假目的地,以园养城,打造公园周边城市美好幸福生活[6]。

3.1 构建以人为本的产业功能体系

3.1.1 人本化功能分区

针对公园现有发展基础和条件,重构度假产业功能分区体系,囊括文化体验、滨湖特色、微度假休闲以及康养运动产业板块,充分满足社区居民以及城市游客的多重体验需求(图1)。

(1)微度假休闲产业板块。针对社区亲子和年轻人的需求,结合现有林地生态基础,打造无动力IP乐园群和潮酷体育群,形成公园功能最为鲜明的核心板块。IP乐园群主要包括具备樱花或凤凰IP的轻型无动力设施乐园以及水乐园、自然乐园、趣跑乐园、蹴鞠园等,让儿童可以攀爬、跳跃、奔跑、翻滚、滑行,放松身心,释放天性,让社区家长有放松的时间和空间。潮酷体育群主要汇集了当下比较热门的滑板、风翎重力、自由BMX运动、户外高空探险、跑酷等年轻活力体育运动,为青年人创造个性体验空间。同时引进特色集装箱、房车、帐篷等非标住宿设施,通过“住宿+活动”打造不一样的儿童乐活新天地(图2)[7]。

(2)文化体验产业板块。结合汉唐街、民俗文化博物馆等原有基础,发展樱花主题具有创意文化的情景式餐饮、商街、民宿和各类活动秀展,成为公园的文化底蕴担当。

(3)滨湖特色产业板块。突出滨湖环境,在原有游园的基础开展个性化水上运动,滨湖风光餐饮和绚丽的夜游水秀,湖光加人流共同营造光影氛围。通过网红设计感的建筑打造公园门户、城市客厅、婚庆基地,成为公园的品牌形象担当。

(4)湿地研学康养板块。此区域为公园二期板块,尚未布局建设基础设施,湿地生态环境较为原始,基于生态本底可以作为湿地科普的重要板块,打造湿地科普创意空间、湿地星空露营地、水生植物自然学堂、湿地画廊、湿地特色观景栈道、湿地观鸟屋等,并结合原有石斛中心养生基础,开展运动训练、运动营地、健康养生课程等,成为公园的科普健康担当[8]。

3.1.2 首店化公园商业

成都市推出《成都市公园商业项目机会清单》围绕公园商业的特点,发展运动休闲、亲子教育、科普文创、生活美学、文化鉴赏、便民生活、生态餐饮、场景体验、跨界新零售、新农业、康养医疗等11个与成都公园商业匹配度高的业态。针对凤凰湖湿地公园,要结合全新的产业功能分区,发展特色商业,同时引入首店,如樱花文创品牌首店、亲子运动游乐首店、亲子研学教育首店、清新野奢婚庆首店,转化公园生态价值,培育消费场景新热点,强化园城联动,产城共融。

3.1.3 全时化研学教育

结合功能分区,开展文化教育研学、运营拓展研学、湿地科普研学、应急安全教育研学等,解决家庭核心儿童的教育活动缺乏,儿童文化教育、素质教育不够接地气问题,增强公园生态健康教育的互动体验感;申请地区研学教育基地挂牌,让公园的社区化利用率更高,解决公园运营周一到周五客流问题[9]。

3.2 构建鲜明主题的文化特色体系

3.2.1 突出樱花主题特色

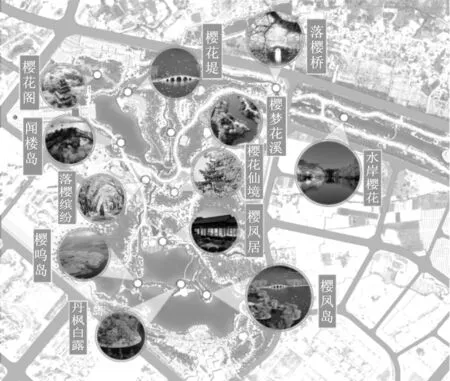

充分利用已经连续举办11届樱花节的扎实基础,深度发展樱花主题,将樱花与文博、文创紧密结合,打造文化景观,举办主题展览,开发文创商品、创新产品互动,将樱花IP发挥到极致。打造樱花阁、闻樱岛、樱名岛、樱花堤、樱梦花溪、水岸樱花等樱花12景,樱之礼堂、樱语民俗文化馆、樱之森文创中心、朱樱天籁馆等5大樱花主题建筑,塑造春季赏樱活动多,夏季快闪樱花艺,秋季展览市集闹,冬季美食演出强的四季樱花主题场景公园。

图3 樱花主题场景

3.2.2 统一文化设施特色

基于环境心理学,通过人性化设计,统一公园部分景观设施风格,如原有风格各异的茶室、景观亭、座椅、标识等统一改为具有设计感的新中式,色彩突出白色、原木色和淡粉色,既能与现有色彩格调保持一致,也更加简约而有文化感;将荷兰风车等系列景观设施通过新中式白色或淡粉色进行统一改造,使其能够与樱花的浪漫唯美相一致;增加湿地科普文化展示,比如增加文创湿地植物展览,增设湿地动物雕塑,增加具有创新性的科普展示小品,同时在儿童湿地亲水、研学、露营当中打造科普课程,通过景观设施让整个公园的文化科普特色更加突出[10]。

3.3 构建亮点突出的景观视觉体系

3.3.1 打造四时花卉城市花境

色彩是影响空间氛围的重要因素,通过规划设计为公园增设彩叶观赏植物,如多年生禾本植物、多年生观赏草本植物、一年生草本植物等,在不同时节打造植物季相之美,在保证公园完美状态的同时也需要降低维护成本。樱花是公园色彩的主角,贯穿了公园的整个景观动线,但春季樱花过后依然需要有色彩植入,蓝紫色的鼠尾草是比较好的选择,区块化的种植可以对公园景观进行动态切割;禾本植物也是重要的景观植物如苇丛、梭鱼草以及蓬松的各种观赏草,非常容易形成景观亮点;辅以多年生的松果菊、驴欺口、蓼、扁叶刺芹等,它们花期从几周到2个月不等,在夏季绽放,并在冬季继续发挥作用;一年生植物,诸如紫色马鞭草、白色山桃草属和茴香等,这有助于使公园始终保持新鲜。公园植物景观设计还需要有层次感,要选取选用不同高度的植物组合,靠近路径的地方选择低矮的植物,远端或水域则选择较高大的植物。公园的铺装和建筑也要结合花境适当采用红色、黄色、紫色等暖色调进行点缀,增加空间的活力度[11]。

3.3.2 打造夜游体系城市亮点

通过夜间光的设计组合、夜游氛围的整合营造,分主题段落打造公园夜间亮点,让公园的特色更加凸显,使公园与城市的互动、沟通、融合更加紧密,成为人们夜间生活的新选择,成为公园对外展示的新亮点。夜游体系的构建主要分为5个主题:光影樱花,将樱花与灯光艺术结合,在观影中感受樱花飘落,樱音响动的唯美;幻光湖畔,通过声光电在湖畔林地中开展主题灯光秀,体会自然的神秘和科技的艺术;夜游湿地,通过夜间暖光设计,在丛林湿地中探寻自然,探寻生命,打造公园与城市的过渡带;夜雨阑珊和潮流夜生活,在公园周边社区,设置潮流夜生活体验,在夜访自然后与城市生活体验共融联动(图4)。

图4 公园夜游体系示意

3.4 构建共融共享交通服务体系

3.4.1 构建公园与城市外畅内慢的交通组织

为了满足城市居民公园内部游览的整体性和舒适性,规划设计将原本在公园内部穿行的次干路改为公园下穿路,使城市社区居民的进入性更加便捷,保证了游客进入公园后游览的体验感。外部通过宽约40 m的主干路连接,其中有3.5 m的中心隔离带,左右两侧各1.25 m的绿化带,以及3 m的自行车带和3.5 m的人行道路,让外部的可进入性和可疏解性更强(图5)。

图5 公园内外道路交通规划设计

3.4.2 构建公园内部多元化行进体验体系

沿公园及绿道空间组织构建多维慢享交通线路,成网成环,保障社区居民畅通便捷的公园游行体验。有穿梭巴士线路,通过电瓶车连接公园各大板块,规划线路能够直接到达各主要旅游项目景点;有自行车游憩线路,规划园内景点联动的骑行路线,并穿越公园与新城,形成环状路线;有步行游憩线路,结合滨水岸线、公园景观、商业街区,打造体验漫步绿道(图6)。

图6 公园内外交通动线

3.4.3 构建公园内部多主题产品体验体系

结合公园功能分区和交通环线构建不同主题的产品动线,细化满足居民对于公园内不同产品的体验需求,如樱花体验道串联了樱花主题核心景点产品,滨水活动线则串联了丹枫白露、婚庆广场、水上舞台等环湖体验产品,另外还设置了非动力活动道、森林活动线、康养运动线等,让动线更加细化和合理[12]。

3.5 构建公园弹性功能转换应急体系

城市湿地公园应在应急避难情况下发挥重要作用,规划设计通过对公园整体布局和空间组织,有效搭建城市通风廊道,保证极端灾害情况下的疏散庇护,同时为保证应急事件下空间功能转换的安全,在规划中考量灾害应急用地,白地的预留,以及明确部分公共建筑设计在突发事件下功能快速响应转换的能力。比如康养湿地板块的研学营地可以快速转换成为城市应急避难场所。

4 结论

城市湿地公园的功能设置与城市发展相辅相成,在规划设计中要注重生态与人本的协同,注重文化与个性的凸显,构建满足居民、游客需求的产业功能体系,丰富业态内容;构建具有本土风格的文化特色体系,贯通产品格局;构建“白+黑”色彩设计景观视觉体系,塑造沉浸氛围;构建共融共享、科学创新的服务应急体系,让湿地公园为城市赋能,创造人民美好生活。