视觉修辞视角下地域文化符号对城市形象建构研究

[ 作者简介 ]

李润婷,女,广东兴宁人,广州华商学院传播与传媒学院,助教,硕士研究生,研究方向:媒介素养。

[ 基金项目 ]

本文为广州市哲学社会科学发展“十三五”规划2019年度共建课题《基于视觉修辞视角的广州城市形象建构研究》(编号:2019GZGJ212)阶段性成果。

[ 摘要 ]

在城市形象“视觉化”的趋势下,城市的形象建构越来越受到图像的影响。而广州作为“海上丝绸之路”的起点,是世界各地观察中国的窗口,如何利用城市特有的地域文化符号进行形象建构成为城市形象传播的新议题。本文紧扣“视觉化”这一核心,聚焦视觉文化研究本质上是修辞性这一角度,对地域文化符号在广州城市形象的视觉表征进行分析,然后再结合文本修辞、空间修辞和身份修辞的视觉修辞框架,对这些地域符号中广州城市形象视觉修辞的作用进行探究。

[ 关键词 ]

城市形象;视觉修辞;地域文化符号

一座城市不仅仅是地理学意义上的地点,它同时也可能是一个具有想象性的空间,甚至可以是个符号语言。就如美国城市学家凯文·林奇所认为的“城市形象是城市给予人们的综合感受与整体文化感知,是城市的历史和文化凝聚等要素整合后的一种文化特质”,其本质是在集体脑海中所保存的城市形象”。随着广州从国际贸易中心晋升为世界一线城市,广州的全球城市定位发生改变,城市形象建设也进入关键转型阶段。广州作为世界观察中国的“城市窗口”,特别是在“一带一路”倡议及粤港澳大湾区建设提速的背景下,将广州的城市魅力形象更好地传达出去是当务之急。

在彰显城市形象中,城市地域文化是绕不开的话题。其中,地域文化符号不仅是一座城市个性的体现,也更是城市魅力形成的重要部分。地域文化作为一种文化形态往往能通过各种外在表现形式去反映其社会风俗,如所在区域民族的经济、政治、宗教、哲学等,甚至包括整个价值体系。广府文化作为典型的地域文化代表是岭南文化的内核,也是岭南文化中影响最大、个性最凸显的一部分。而笔者所在的广州城则正处于广府文化的核心圈,系广府文化发源地。因其具有较强的广府文化体系特征,所以笔者以期通过观察广州在城市形象建构当中地域文化符号的使用,对地域文化与城市形象之间的关系进行探讨。

1 地域文化符号在城市形象中的图像视觉表征变化

具有地域特征的视觉符号元素设计的主要概念是来自于对地域文化的深度挖掘,其中包括对不同个性特征的文化进行表层或深层元素的挖掘。准确地挖掘、设计和使用能让原本物质的、具象的表层符号具有了可以传递地方精神、知识与价值观念的能量。视觉符号的设计者可以通过对地域文化元素的归纳和提炼,充分挖掘其意境和内涵,并对这些地域文化符号进行分析,最后提取并创造出新元素,强化其视觉符号效果和记忆点。当然,图像使用的目的在于诉诸修辞意义,因此此类地域文化符号的使用也必将诉诸一定的修辞意义。聚焦到地域文化符号的视觉化使用当中,则体现为通过对地域文化中符号的提炼,然后将其视觉化处理,通过对这些已处理的视觉文本的策略性使用及视觉话语的策略性建构与生产,最终实现劝服、对话与沟通的传播效果。

1.1 地域文化符号搭载“混合情感传播模式”

研究报告指出,用户对视频的需求和使用已然上升到了情感连结层面,这也就意味着我们要看到广州城市形象当中的各种元素经由视频画面成为一个个凝缩符号,传播着巨大的能量。在视频传播中将视听要素“混合情感传播模式”,激发情感共鸣成为传播推动力,即需要运用语言文字描绘画面,用镜头去叙事,视聽结合,声画对位,在有限的时间内将城市历史、文化、精神以及风土人情概括性地展示出来,传播良好的城市形象。

通过资料收集和观察发现,“雷猴广州”“广州玩乐小分队”“广州 ing”等平台发布的视频中经常将主播、“老广街坊”、场景进行串联,通过交换不同的景别,画面更替串接人、物、场景去带动观众的情绪随画面的变动和声音起伏一起转变。有时也会通过对相同场景的多视角处理去带动观众的“情绪节奏”,如改变摄像机高度、角度、运动速度等,如今,航拍技术在拍摄中使用得越来越频繁,广州的城市景观展示拥有更多视角。他们通过高清画质、非凡视角、特殊色彩以及超炫剪辑,给予了城市形象传播内容以“大片”的既视感。并通过对城市不同场景的穿插和并列转换,以一种“拼贴”的形式构筑出最生动的城市轮廓,极大地丰富了观众的视觉记忆。受众审视着这些画面中凝缩符号,关注着符号意义延展,即把图像解读为内涵甚至思想,审视凝缩符号之于情感、认知的影响。对此,延斯·克尔森指出:凝缩符号的修辞和论证价值在于,它能够同时唤起广泛的情感和一连串思考。受众经由视觉和听觉的感性感官认知可以相较于文字更容易对内容形成情感连结,而往往能引发受众情感流动的内容更能在其头脑中留下深刻的印象。

1.2 地域文化要素细微化增强亲切感

镇海楼、中山纪念堂、五羊石像与六榕塔等建筑作为广州城的地标建筑及人文符号常在城市宣传片中出现,它们承载着广州城的城市韵味、思想与价值等。受传播格局高度“视觉化”转化的影响,城市形象以图像的形式活跃在网络空间中,当城市形象以一种基于图像叙事的视觉文本的方式进行传播,城市形象也不断被各种图像重组、拼贴。

与传统城市宣传片中程式化的全方位展示相区别,短视频因具有低门槛的特征,使得城市形象传播的方式增加了可以从个人视角建构城市形象的方式。在城市的不同个体都能从自己个人视角去记录并分享这座城市的一景一物,如市井街角、街坊日常生活等。也使得城市形象传播的方式吸收了充分的生活气息,化解了以往程式化镜头展示中严格去除景观周边环境影响因素造成的传播与现实之间的落差,更具真实性和亲切感。如在春节期间介绍广州民众买花、养花、赏花是日常生活之事,凸显广州独特的传统习俗与文化符号。

1.3 公众成为地域文化视觉符号新载体

城市形象分为城市的硬件形象和软件形象两个方面,硬件形象包括城市形态,如城市空间布局、城市建筑、城市道路等。软件形象则除了习俗、文化外还应包括城市当中的人及其行为。因此应当看到公众正在通过“表演”的方式使个体介入城市形象的传播当中,成为塑造城市形象的主力,而这也将逐渐形成广州的“新地域文化符号”,如频繁出现在传播画面中的钟南山院士,其在广州 2021 年的城市形象宣传片中也出现过,作为一副“广州面孔”传递“广州力量”,在人们心中,钟南山院士也是广州的地域符号之一。

新媒体格局下高度“视觉化”的趋势彻底改变了信息交互方式,改变了受众接受信息以及参与传播的方式。短视频等视频传播平台的出现打破了城市形象传播在宣传体系下的单向性,在提供给个人主体以媒介话语权的同时,从图文到短视频的传播形式升级,也实现了个人用户从静态的发布到动态的“表演”与“互动”。类似于“打卡”与“自拍”等个人介入城市形象传播的方式是一种视觉性力量,其具有在传播中建构社会现实,塑造城市形象的作用。即广州居民作为个体在“表演”着日常生活的同时,也包含着广州地域特有的人文风情,彰显民俗风貌。它们成了城市形象展示内容的一部分,但这样也往往更能够让观众获得更强的身体代入感。

2 城市形象传播中地域文化符号视觉修辞分析

如前文所言,图像使用的目的在于诉诸修辞意义,因此此类地域文化符号的使用也必将诉诸一定的修辞意义。在视觉修辞中,图像内容的框架也并不仅仅是一个简单的艺术构图,其本质也是一种权力关系的体现。

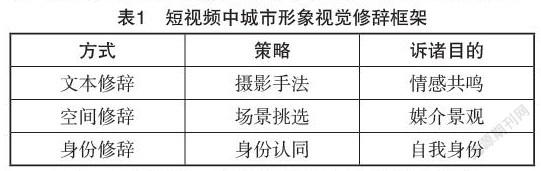

对城市形象的视觉符号的分析停留在外在审美层面是不充分的,需要挖掘其图像生产者的意图。结合论述内容,本文建构出一个包括文本修辞、空间修辞和身份修辞的视觉修辞框架(表1)。通过这三个框架,以期能对视频是如何进行城市形象建构这一话题进行讨论。

2.1 文本修辞:要素关系把控重构城市形象

图像呈现事件过程以及人物、情节、背景、时空关系等,使符号具有叙事性特征,这就需要形成视觉修辞目标,通过要素之间关系的把控,即使用一些修辞手法来去重构呈现画面与受众头脑中城市形象的关系。地域文化符号在视觉图像中作为一种意指元素往往通过设计成不同的形状、光影、材质、色彩、空间等形式,以此将地域文化符号纳入到情节的叙述和情境的建构之中,其目的也是能生成对该符号更丰富多维的解释。在广州 2021 年的城市形象宣传片开始的前 30 秒内就出现了大量的符号堆叠,通过列锦的方式来展现城市风貌。这种视觉列锦的修辞手法,结构上类似于语言修辞学中的排比手法。在视觉修辞的手法中往往也会出现类似的方式,通过对展现要素的罗列,能够让受众产生视觉上的“紧凑”“压迫”感,通过不断视觉强化来让受众自行在头脑中构建出视频创作者意图营造的氛围,如出现“小蛮腰”广州塔。画面中的广州塔矗立在城市新中轴与珠江景观交汇处,再穿插高处俯视新中心的画面以及广州大剧院等地标建筑,水、云、城交织,凸显着广州“云山珠水”的城市特色文化符号,充分体现了广州千年商都的城市活力和面貌。

2.2 空间修辞:场景策略选择实现视觉转喻

图像转向的出现不仅改变了我们认识一座城市的渠道,也改变了我们头脑里的城市形象。在广州城市宣传片中往往都能看到古建筑与新城区穿插的画面,将镇海楼、中山纪念堂、五羊石像与六榕塔等建筑与广州塔、歌剧院、广州图书馆、艺博院等建筑进行视觉对比,通过新中有旧、旧中有新的流动画面带给观众强烈的视觉冲击,将广州传统与现代、开放与务实、洋气与民俗等混杂包容的新广府文化特色,将城市文化精神的过去与现在联结起来。

然而大量的图像生产与堆积正改变着人们的信息接收模式,以图像为主的阅读方式和信息沟通正剥夺着受众的信息敏感度,同时受众对图像刺激所产生新奇感的阈值正在被拔高。普通策略下的简单的、程式化的、静态的视觉建构方式与意义再生产已经很难达到劝服、对话与沟通的作用。城市形象的宣传者们也关注到了这一点,这意味着一座城市,哪些地点要是想出名,这地方就需要适合拍照或适合录抖音,这就意味着这地点得适合成为媒介景观,而这也可能会影响未来城市的设计。设计是否易于上镜,将是未来城市景观设计越来越重视的因素。这有可能导致城市越来越“迪士尼化”,即城市形象主題化、同质化,城市创造力被扼杀,最终还是陷入千城一面的窠臼。上镜意味着金钱,所以归根结底,不是城市发展改变了城市空间,而是短视频时代的文化消费模式改变了城市空间。如在视频网站当中关于广州城市的视频内容很多都围绕着繁华夜景、街道和高楼,其中广州塔灯光秀在视频中多次出现占据画面较多的比例。而灯光秀并非是广州这座城市最独特的城市景观,且其可复制性高,容易在传播过程中使“广州”这一主体被“抛弃”,只留下灯光秀。

2.3 身份修辞:表演者泛化建立身份同一性

一些图像中的创作者或表演者卷入画面中进行“表演”,但其本质身份与观看群体几乎相同,存在与着感情同一、立场同一等,更加容易使内容获得感染力。特别是在新冠疫情暴发后,钟南山院士这幅熟悉的“广州面孔”更频繁地出现,在某种程度上钟南山院士也已成为“新地域文化符号”,除此之外还有何镜堂院士等。在视频中不仅可以通过他们的表述传递信息,也可以通过其在画面中的“表演”来传递广州的“精气神”。当然,短视频平台的出现打破原有城市形象在“宣传”体系下的单向性,在个人主体媒介话语权提升的同时也实现了个人用户从静态发布到动态“表演”与“互动”的城市形象建构,实现了在场外接受到主动建构的过程转变。在短视频中,不管是表演者还是被动卷入的“路人”,他们都扮演着与观看群体相类似的角色,比如采访中不标准的“广普”、穿拖鞋的阿叔、吃早茶的“靓姨”以及急匆匆的打工人等等,“老广味”的传统元素与“上班族”的现代元素也是广州地域文化符号的表征之一,两者的对立能激发观看群体强烈的认同感。

3 结语

视觉文化研究本质上是修辞性的,视觉文化符号系统中包含着若干个单子符号,地域符号作为文化符号中的单子符号是构成城市集体记忆中“图式要素”的来源部分。通过对广州一些城市形象相关的图像内容进行分析后发现,广府文化中的一些地域文化符号作为广州地区的文化表达与精神象征,为广州城市形象建设提供了多样化符号。这些符号的使用融汇出不同于其他地区独具特色的广州文化记忆场。这些视觉符号的运用不仅能在“视觉化”公众头脑中形成广州的城市形象,同时也能通过诉诸视觉修辞行为激发人们对广州这座城市过去及未来的无限遐想与展望,自然也就建构了人们最深层的心理认同。

参考文献

[1]成朝晖. 杭州城市形象系统设计研究[J]. 包装世界,2009(1):76-78.

[2]谭宇菲,刘红梅. 个人视角下短视频拼图式传播对城市形象的构建[J]. 当代传播,2019(1):96-99.

[3]王建磊. 空间再生产:网络短视频的一种价值阐释[J]. 现代传播(中国传媒大学学报),2009,41(7):118-122.