教育戏剧话语转化的创生机制及其教育意蕴

——基于话语实践的审思视角

李 栋

(华东师范大学 基础教育改革与发展研究所, 上海 200062;华东师范大学 教育学系, 上海 200062)

作为进步主义教育思潮的产物,教育戏剧(Drama in Education)是运用戏剧或剧场的元素、技巧与方法从事学科课堂教学的有效手段。根据词源学的解释,戏剧(Drama)作为一种舞台叙事表演艺术,从戏剧学的角度强调“to do”(去做、行动)或“to perform”(表演、演出),而教育戏剧则是从“教育学的语境”出发,遵循教育学的理论假设与思维方式,结合戏剧表演的基本元素与创作方式,促使师生通过文本改编、读者剧场、角色扮演、动作模仿、即兴表演等环节,实现课堂教学文本的故事化、故事的戏剧化和戏剧的育人化。针对传统中小学语文课堂教学中存在的“课堂失语”“话语失真”以及“知识拼盘”现象,教育戏剧重构了中小学语文课堂教学的整体架构,在不断挖掘课堂话语“潜台词”的同时,聚焦于对学生感知体验、表达创作和意义创生过程的教育关照。

一、问题的梳理:教育戏剧研究回溯

从20世纪后半叶起,国内外学界对教育戏剧的研究经历了研究范式(纯学科—跨学科—超学科)的转型和研究重心(追求技法运用—注重要素整合—突出育人价值)的转移,逐渐呈现出由单向到多维、由他觉到自觉、由学科割裂到边界融通,聚焦教育戏剧内在转化创生及其育人价值的研究转型。

(一)概念的辨析:内涵充盈与外延扩展

关于“教育戏剧”概念辨析的研究,主要存在三种类型。首先,是“DIE”(Drama in Education)与“TIE”(Theatre in Education)关系的研究。“同一论”者认为,虽然“DIE”与“TIE”二者的中文译法不同,前者最早译作“戏剧教学法”,后者译作“教育剧场”,但是二者的内涵均为“任课教师在课堂内所灵活运用的一种戏剧学习与教学的方法”。[1]“差异论”者认为,“DIE”与“TIE”是两种并立的概念,后者是“通过相对完整的戏剧演出实现教育目的的带有剧场性质的教育活动”[2],而前者只能发生在学校的课堂教学之中。“统合论”者认为,可以用“教育性戏剧”来整合“DIE”与“TIE”,二者均为教育戏剧实践的不同模式[3]。其次,是“教育戏剧”与“创造性戏剧”关系的研究。代表性观点认为二者应用的领域不同,教育戏剧主要应用于大中小学校的课堂教学之中,而创造性戏剧的应用领域相对广泛,包括社区戏剧、戏剧治疗等。最后,是“教育戏剧”与“戏剧教育”关系的研究。二者的区分点在于是强调“学科专业性”还是“教学育人性”,“戏剧教育”作为艺术学科专业教育,注重对戏剧艺术、戏剧技法、戏剧文化、戏剧史论的教育[4],而“教育戏剧”作为一种运用戏剧手段形式开展的教育活动,强调的是以戏剧形式或戏剧要素融入学校教育,以此更好地实现课堂教学的育人价值,促进学生的成长与发展,而非注重戏剧表演的专业性[3]。

(二)历史的发展:西方引介与本土生长

对于教育戏剧发展历史的研究主要涉及两类:一类是对西方教育戏剧的引介,以英美教育戏剧发展主线为考察线索,如对英国戏剧教育与剧场教育的研究[5]、对核心素养教育视野下英国教育戏剧理论变迁与实践拓展的研究[6]、对西方教育戏剧发展沿革与实施的研究[7],以及对杜威学校教育戏剧实践的研究[8]等;另一类是对中国本土教育戏剧生长发展的梳理,如分别从中国现代话语发展的历史进程[9]、张伯苓南开校园戏剧活动[10]、近代乡村实验运动[11]、个人教育实践史[3]等角度出发,对教育戏剧形成与发展历程进行审视与思考。

(三)实践的演绎:领域独立与跨界尝试

关于教育戏剧实践研究的文献庞杂,以标志性实践研究成果为主线进行梳理,主要集中在学前教育或中小学的学科课堂教学中。在学前教育研究中,以教育戏剧为教学方法,促进学前流动儿童发展习式[12],以教育戏剧中的冲突提高幼儿解决问题的能力[13]。此外,还从儿童戏剧、儿童创作性戏剧活动、幼儿园综合戏剧活动等形式出发[14],为儿童教育戏剧实践研究提供思想理念。中小学开展的教育戏剧实践活动也尝试将戏剧方法运用到语文、英语、道德与法治、心理辅导等课堂教学中,其中,以“抓马宝贝”为代表的中国教育剧场的创建[3]丰富了本土教育戏剧的实践研究。

有研究者在全面总结我国教育戏剧实践发展的基础上,提出了教育戏剧的三种实践模式,即学科性戏剧教育、渗透性戏剧教育与活动性戏剧教育。[15]以教育戏剧在语文教学中的应用研究为例,主要含括教育戏剧对语文教学的价值功能研究、教育戏剧与语文课堂教学要素的整合研究、教育戏剧整体渗透进语文教育的策略研究等。整体而言,关于教育戏剧与中小学语文学科整合研究的成果较多,与其他学科及学校生活融合研究的成果较少。

(四)学科的互涉:主体单一与边界融通

早期的教育戏剧研究以戏剧学科为主,从表演学或戏剧学的视角出发开展戏剧学科的教育戏剧研究,提出教育戏剧产生的戏剧发展背景[9],强调戏剧在提高公民素养、促进社会发展等方面的作用[16]。以教育学中的教育戏剧研究为例,主要探讨的是教育戏剧的教育功能[17],强调教育戏剧作为普适性教育的地位,学生通过“真实与虚拟”角色的扮演过程,促进其心智功能的开发。[18]随着教育戏剧在实践领域的延展,以戏剧学科为单一主体的研究开始瓦解,心理学、社会学、文学和教育学逐渐相互渗透,以教育戏剧实践研究为核心的多学科、跨学科研究成为新的发展趋向。

由此,从概念辨析、历史发展、实践演绎与学科互涉等视野出发,梳理教育戏剧研究问题的整体发展脉络可以看出,对教育戏剧的已有研究往往停留在“教育戏剧与戏剧教育的概念辨析”“教育戏剧引介的历史考察”“教育戏剧运用的案例剖析”等方面,缺乏对教育戏剧本体话语内部转成机制的研究。这是因为,如果说语言是教育戏剧的基底,那么话语则是教育戏剧的灵魂。教育戏剧话语是对教育戏剧语言的“再生产”与“再创造”,具有对“谁在言说”“言说什么”“怎么言说”以及“对谁言说”等深层教育问题的内在规约性。可以说,教育戏剧话语转化与创生的过程,其实质是对教育戏剧本身的理解、诠释与行动过程。

二、审思视角的转向:作为话语实践的教育戏剧

作为话语实践的教育戏剧具有独特的话语实践逻辑,对教育戏剧话语的探讨不能仅停留在教育戏剧语言的表面意义上,还必须依据具体的教育语境推论出教育戏剧话语的“言外之意”,即话语背后的实践逻辑、身份建构、转成机制和思维方式,洞察影响教育戏剧话语背后的思维力量,最终将教育戏剧话语背后隐藏着的教育意蕴揭示出来,这对深度诠释作为“教育学存在”的教育戏剧具有重要的理论价值和实践意义。

(一)话语与话语实践

话语(discourse)本身作为一种构建“事物”的思维方式,既是一种意义表达形式,也是一种人的生存样式。话语兼具名词属性和动词属性,既表示一种实然的静态结果,也表示一种动态的表征过程,具有多样化的存在图式。在个体化层面,话语是“言说主体根据其认知结果,运用语言描述、诠释一定的言说对象,生成相关意义的言说行为及产生的直接或间接结果”[19]。话语成为言说者通过句子结构、语词、语调、语音、身体等多元化的语言图式,实现对自我经验的组织或再现的过程,其实质是一种意义理解与自我诠释不断交互转化的过程。其中,多元化的语言图式构成了用以再现经验及其交往语境的语码。在社会化层面,从法国思想家米歇尔·福柯(Michel Foucault)对“话语权力”“话语秩序”和“话语事件”等话语理论的阐释可以看出,话语不仅仅限于对语言或语法内部结构的呈现,更是“嵌在文本、言词和各种实践之中,关涉寻找、生产和证实‘真理’的各种程序,体现一定社会的文化意识、思想观念和价值立场”[20]。

话语是语言但又超越了语言,这是因为话语不仅仅是一种静止的结构和思想的存在,更是一种实践建构方式。事物本身没有意义,是话语实践建构并赋予事物以完整和确切的意义。话语作为一种表征系统和意义传递的中介,一方面联结着人的思维,另一方面联结着现实的世界,通过话语实践架起了人与世界沟通的桥梁,呈现着人与世界交互认知的全息图景。在话语的实践过程中,包含言说者、受话者、文本、沟通和具体情境等诸多元素,言说者和受话者都是构建话语意义的主体,他们的多元背景、切身体验以及对交互环境的具体认知等都会参与话语的理解、诠释与行动过程。伴随着话语实践的姿态、行为、环境以及一整套的符号系统均会赋予话语结构以多重或隐蔽的意义,以及归属于话语结构本质上的缄默与丰富。话语实践更是一种个体化的抉择,个体的口头语言、书面语言、表情语言和动作语言等将成为 “具有声音的思维”和“具有思维的声音”,话语实践也将内化为人的意义存在,充满个体化的情感体验,外化为个体生命体验的直接流露。

(二)教育戏剧话语的基本范畴

话语作为戏剧的“特质属性”贯穿于戏剧创作的始终,而教育戏剧话语作为一种动态性、过程性和育人性的语言,固有的“教育属性”更是彰显了其独有的魅力。按照不同“语域”,可将教育戏剧话语划分为不同的类型。按照文本创作与呈现阶段的不同,可划分为原始文本话语、戏剧文本话语和舞台表演话语;按照言说主体的不同,则可划分为角色话语、自我话语和他者话语;按照“能指”媒介的不同,可划分为文本话语、声音话语和动作话语;按照“所指”的意义层次,则可划分为知识话语、权力话语和生命话语;按照“场域”间对话的不同,可划分为主体间话语、文本间话语和文化间话语;按照时空范围的不同,则可划分为历时空话语、共时空话语和超时空话语。不同的划分方式蕴含着教育戏剧话语建构的不同意义与价值,它们共同构成了教育戏剧转化与创生的基本逻辑范畴。

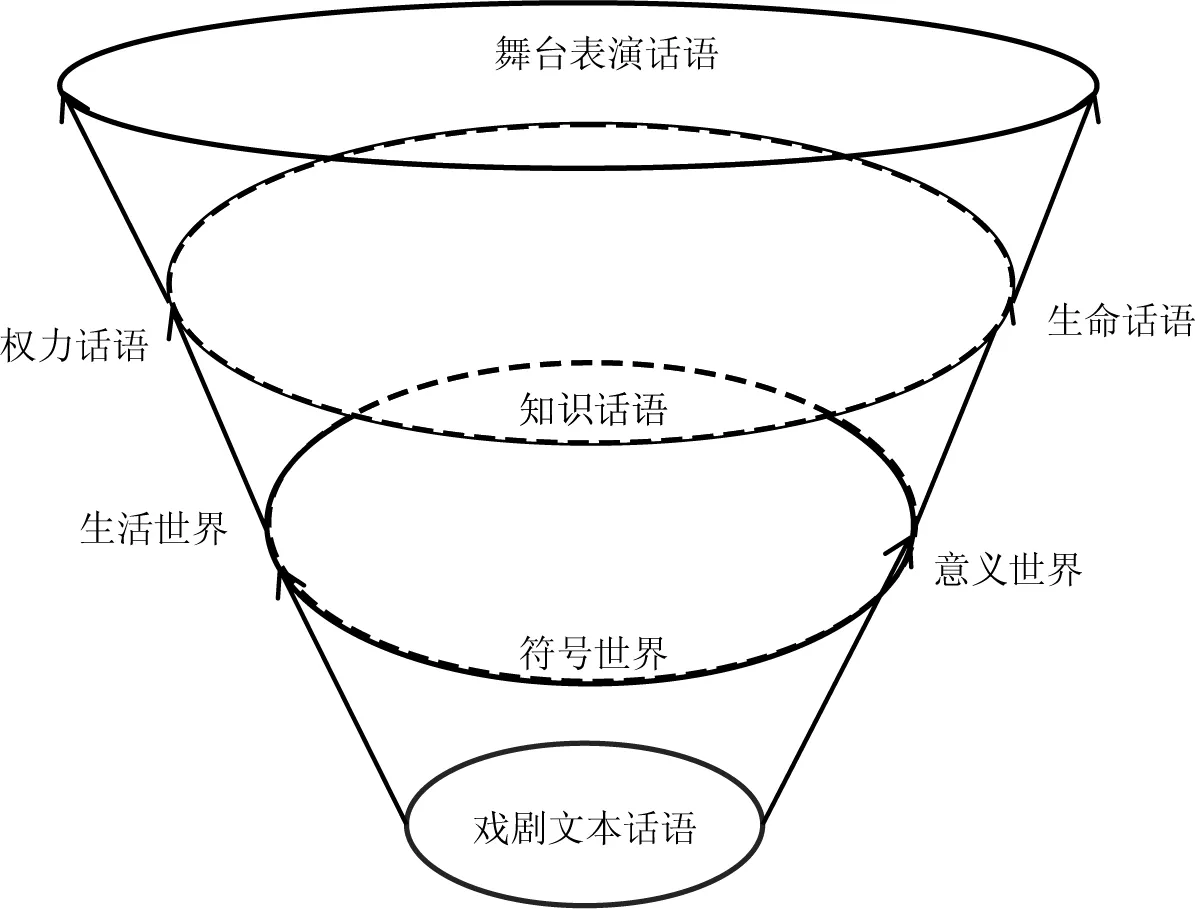

教育戏剧话语是一种关系性话语,其自身的转化与创生是一个充满矛盾并不断调整才得以多元并存的过程。剧中人物(隐含原始文本作者)、创作表演者(隐含剧本创变者和舞台呈现者)和读者/观众(隐含“第三种话语”的他者)共同形成了教育戏剧话语的基本结构(见图1)。关注教育戏剧话语的最终落脚点是对课堂教学中“人”的话语的关照。在教育戏剧的文本创作和表演呈现过程中,教育戏剧话语不断地转化与创生,课堂教学中学习主体的学习地位、师生之间的教学关系、知识学习的意义生成不断得到解构与重建。教育戏剧话语的变迁往往引起深层次的课堂教学变革,其实质是学生话语的不断激活与生成、不同见解与价值的相互碰撞,形成了多重话语和谐交融的课堂生态。

图1 教育戏剧话语的基本结构模型

(三)教育戏剧话语的实践逻辑

一是身体与符号的互动。教育戏剧话语是身体与符号互动的统一体。身体作为教育戏剧独特的话语载体,用声音、表情和动作等多元化的模态表征着主体内心的情绪与态度,其实质是一种符号的表达和意义的建构。美国社会学家米德(G.H.Mead)把身体在交往实践中构造的符号分为“姿态”和“语言”两种类型,无论是“姿态”还是“语言”,在米德看来都是由身体发出的“有意味的符号”。教育戏剧的主体用身体与符号的多向度互动来理解符号背后的真正涵义,同时创生出含有“个人系数”的符号表达。因此,教育戏剧的话语实践是创作者身体与符号的联结互动过程,符号产生于实践者的身体,而身体诉说着符号所指称对象的特定意向。教育戏剧话语作为一种身体与符号交往互动的实践,一方面表征着被指示的事物,另一方面诠释着被指示事物所蕴含的教学观念或教育意义。

二是习性与场域的相遇。教育戏剧话语是主体与主体、主体与环境、主体与自我互动对话的结果。其中,主体习性作为教育戏剧话语创生的“前理解”,构成了影响身体与符号互动的个体因素。在布迪厄(P.Bourdieu)看来,习性作为“有结构和粗结构化的行为倾向系统”,构成于实践互动,并总是趋向于实践功能,其实质是实践者认识事物时行为导向的结构图式。而场域作为教育戏剧话语创生的“语境场”,则构成了影响身体与符号互动的时空因素。教育戏剧话语的建构实质是主体习性与教育场域的相遇过程,在其中“对任何与这个空间有所关联的对象,都不能仅凭研究对象的内在性质予以解释”。因此,习性与场域的相遇使得教育戏剧话语所承载的意义在不同教育场域中存在着明显的差异,也使得教育戏剧作为一种话语实践蕴藏着个体化的意识与意愿,诠释着其本身的统一性、可能性和意义性。

三、内部图景的剖析:教育戏剧话语转化的创生机制

教育戏剧话语转化创生的内在机制包含从原始文本话语向戏剧文本话语的理解转化过程,以及从戏剧文本话语向舞台表演话剧的诠释创生过程。在转化创生的过程中,作为教育戏剧话语的创造主体经历了从“离我远去”到“反观自我”,最终达到“视域融合”的视角转换过程,蕴含着教育戏剧之育人价值的实践智慧。

(一)“离我远去”:教育戏剧话语的理解转化

教育戏剧剧本的改编与创造既是教育戏剧话语的理解转化过程,也是学生话语转化能力的生成过程。作为“第一文本”的原始文本话语是一种静态化的文本知识,而作为“第二文本”的戏剧文本话语则是通过对原始文本话语进行历史性、语法性和精神性的理解,挖掘“文本中隐含的作者意图”和动态化的文化内涵,在使教育戏剧主体提升话语感受力的同时,延展原始文本话语的育人价值,进而实现从“文本中隐含的作者意图”向“文本理解中创生的意义”的转换,是作者、读者和他者之间进行对话的过程。在“第一文本”话语与“第二文本”话语的相互阐释中,“再现话语与叙述话语并置,以表与里、显与隐的方式相互支撑,构筑起实与虚、情感与理智相互对立的强大张力空间”,表层的知识性叙述与深层的戏剧化理解的转化便形成了教育戏剧话语的“育人空间”。

教育戏剧话语的理解转化需要戏剧文本的创作者首先做到“离我远去”,实现原始文本话语向戏剧文本话语的转换,其实质是一个将“知识”转变为“情境”、将“结论”还原为“冲突”、将“思维”外化为“行动”的过程。在这一过程中,教育戏剧的创作主体通过自我的“感性印象”、作者的“文本表象”和他者的“理性意象”,由内而外地对原始文本话语进行条分缕析地解剖、分析和理解,诠释与转化原始文本话语中的人物性格、人物关系、故事情节和时代背景等戏剧文本元素,将其转换成不同版本的语体和具有话语内涵的各种符号,实现“自我话语”“角色话语”和“他者话语”的反哺互通与交融互化(见图2)。教育戏剧文本的创造主体通过“专家的外衣”(Mantle of Expert)、“坐针毡”(Hot-Seating)等高级戏剧习式,利用“像专家那样思考”和“思考专家会怎样思考”的认知策略与元认知策略,实现从“外交际层次”向“中介调节性交际层次”再向“内交流层次”的转化。

图2 教育戏剧话语的理解转化模型

教育戏剧话语的理解转化是一个从外部给予的文本符号中认识“一种内在物的过程”。 “理解总是多重不同时空中的视界的相互遭遇和相互融合。”[21]教育戏剧话语的理解转化超越了教育戏剧话语作为一种语言行为的表达形式,不再仅仅停留于原原本本地构造文本表面话语和简单复归“作者原意”,而是在自我、作者和他者的主观精神的交互作用下产生创生性的话语。教育戏剧主题通过对文本间性的深刻认知与追求,摆脱了读者洗耳恭听作者“独白”的过程,转向三种不同话语视角围绕文本而展开的“对话”过程,也便是“由文本本身转向文本、读者的即时反映和读者的‘传记性情境’所构成的生活连续体”[22](P.135)。在教育戏剧话语的理解转化过程中,作为教育戏剧创作主体的学生和教师不仅能听到角色的声音,还能听到他者的声音,看到自我话语、他者话语与角色话语之间的相互作用、相互塑造的复杂对话关系,使得教育戏剧话语得到充盈的时空背景和更丰富的思想指涉。

(二)“反观自我”:教育戏剧话语的诠释创生

教育戏剧的舞台表演是教育戏剧话语的诠释创生过程,也是学生话语创生能力的再体验、再生产与再创造的过程。如果说教育戏剧话语的理解转化是一种观念性的“文本解读”,那么教育戏剧话语的诠释创生则是一种实在性的“意义赋予”,贯穿于从戏剧文本话语向舞台表演话语转换的始终。在重新唤起文本意义的过程中,诠释者的思想总是已经参与了进去。教育戏剧话语的诠释创生是对以戏剧文本话语这种文字形式固定下来的生命表现所做的艺术性理解,是以“想象地再创造”他人的经验为基础,透过生命的各种“表现”形式(如语言、语调、表情、神态、动作等)来把握其所展现的生命意义,是一种借助形象、情感和体验等形式“由内而外”地对戏剧文本话语进行有声有色的话语创生过程。

教育戏剧话语的诠释创生需要教育戏剧主体不断“反观自我”,实现由戏剧文本话语向舞台表演话语的转换,其实质是一个不断“看见自我”“表达自我”“超越自我”和“成就自我”的过程。在这一过程中,教育戏剧的话语主体敞开自我的“生活世界”、文本的“符号世界”和生命的“意义世界”,不断地在教育戏剧话语的要素之间、关系之间和主体之间形成“诠释的循环”,通过肢体动作、语音语调和表情神态等诠释戏剧文本话语背后隐蔽的“知识话语”“权力话语”和“生命话语”(见图3)。话语主体通过肢体动作、默剧活动、教师入戏(Teacher in Role)、定义空间(Defining Space)、论坛剧场(Forum Theatre)、墙上的角色(Role-on-the-Wall)、思想轨迹(Thought Tracking)等戏剧习式,在甄别他者角色与阐述自我角色的同时,形成一种“角色意识”,最终“通过不同角色表现他对不同世界的理解,并将这些不同理解综合而成自己的认知结构,形成‘具体的个人’”[23](P.60)。

图3 教育戏剧话语的诠释创生模型

教育戏剧话语的诠释创生依据的不是先行的创造行为,而是所创造的作品的形象,话语主体按照他在其中发现的意义形成“内心视像”,通过对自我诠释和对他人诠释的交互投射,不断超越原有的视界并创造新的视界,呈现出一种“实践—文本”循环创生的内在自觉。在教育戏剧中,话语主体在诠释创生戏剧话语时,戏剧文本话语的视域与舞台表演话语的视域之间存在一种张力,如果戏剧话语表述的是创作主体自身的故事,则会利用“话语间距”与自我展开对话,反观与反思曾经的自我;如果戏剧话语表述的是他者的故事,则会将自我与他者进行参照,反观自我;如果自我作为观演者,则会在虚拟的戏剧空间中尝试改变与重置他者的故事,创造自我展演的可能性。

因此,教育戏剧话语的诠释创生是一种实在性、意向性与整体性的存在,是话语主体对教育戏剧全然的情感卷入,映射出教育戏剧话语诠释创生的对象生成性原则、方法循环性原则和意义流动性原则,话语主体穿梭于“实在界”“符号界”和“想象界”中,最终实现由“未完成的人”向“成长中的人”再向“全面发展的人”的跃迁。

(三)“视域融合”:教育戏剧话语转化创生的实践智慧

教育戏剧话语的理解转化与诠释创生具有内在的一致性和统一性。话语主体通过角色的认知、角色的扮演与角色的离开,将教育戏剧话语转化创生过程中的自我、作者与他者看作是采用“不同方式连接”的人,“通过戏剧动作打开一个反思的空间,促使参与者重新考虑对现实境遇的承担和理解”[24](P.29),形成既“离我远去”又“反观自我”的双向反哺过程。“在理解中发生的视域融合是语言的真正成就”[25](P.53),而意义的生成便是教育戏剧话语“视域融合”的实践智慧,这种意义存在于由文本规定的“视界”与理解者自身历史条件规定的“视界”发生“融合”之处。话语主体“用身体把逻辑性、概念性、计算性、系统性、抽象性的文化知识转化为可见和可听的行为、动作、表情、姿态和声音”[26],将自身所创生表演的角色作为审美对象,同时把自我的前理解、体验以及情感投射到戏剧文本的创生和舞台表演的诠释之中,最终在认知与情感、扮演与表演的融合之中实现视域的交融,建构新的自我。

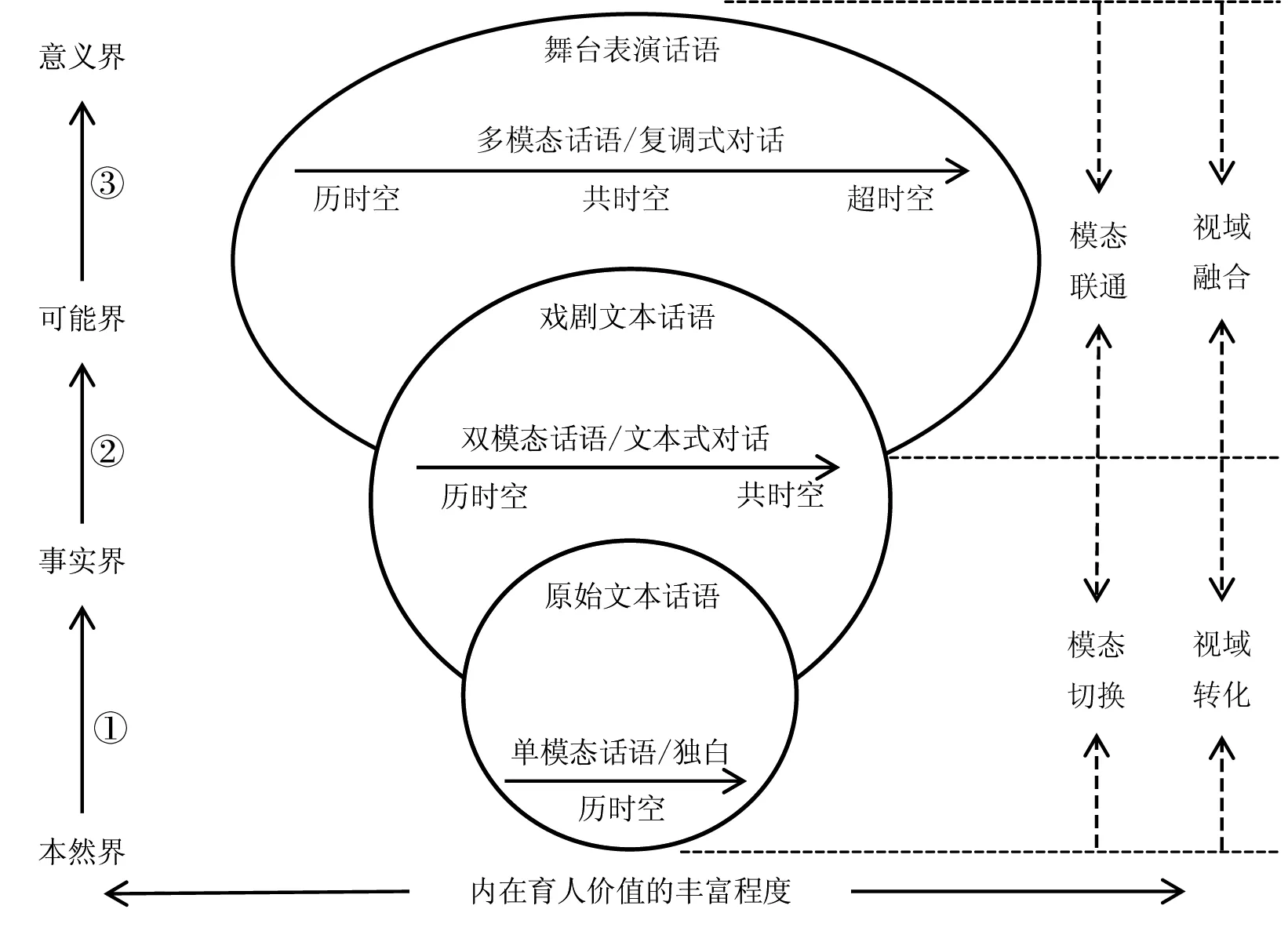

教育戏剧话语转化创生是一个重组时空之流、丰富话语模态和延展创生疆界的“视域融合”过程(见图4)。这一过程包括教育戏剧话语模态与视域的“两次转化”、教育戏剧话语存在样态的“三个阶段”以及话语主体认知成长的“四重域界”。其中,原始文本话语是一种历时空单模态话语的“独白式”存在,从原始文本话语向戏剧文本话语的理解转化,增加了话语对话的主体和话语言说的模态,形成了一种双模态话语与“文本式对话”的存在样态,静态化的知识文本转化成动态化的对话文本,隐蔽的知识形态得到深度的意义挖掘。而从戏剧文本话语向舞台表演话语的诠释创生,则进一步增加了话语主体的“个人系数”,贯通了教育戏剧的话语时空(“历时空话语”—“共时空话语”—“超时空话语”),形成了一种多模态话语与“复调式对话”的存在样态。在整个教育戏剧话语的转化创生过程中,主体间话语模态的切换与联通、视域的转化与融合使得话语主体实现了从“本然界—事实界—可能界—意义界”的跃迁,其实质是一个内在育人价值不断丰富扩充的过程。

图4 教育戏剧话语转化创生的视域融合

注:①文本实践:既定差异的挖掘;②话语实践:关系特征的建构;③文化实践:意义价值的提升。

教育戏剧话语的转化与创生开辟了主体间理解与诠释的视域,而理解者与诠释者的任务就在于使文本“重新讲话”,打开学科文本教学领域的“第三空间”,改变读者对作者“单向倾听”的“逻辑力量”,将其转化成读者与作者之间的“双向对话”,这是教育戏剧话语“视域融合”之后催生出的“实践智慧”。其中,教育戏剧话语的转化创生蕴含着文本实践、话语实践和文化实践,三者共同构成话语主体对客观世界的认知过程、对人际关系的建构过程和对自我探索的内省过程,在赋予文本知识以活力和生命力的同时,使得知识成为具有人称属性的“私有物”。在这一过程中,原始文本话语自身平稳的时空之流被不断地解构与重组,话语主体进入隐匿的时空,“把空洞无物的时间转变成了叙事或情节,使其具有了行为载体,从而变得可感可触”[23](P.38),最终“通过语言来表现世界事物从而获得自己的存在和意义,观看者通过语言和理解来获知他人、自我以及他人背后的世界的存在和意义”[23](P.229)。

四、认知结构的驱动:教育戏剧话语转化创生的思维透视

思维意识作为教育主体进行教育戏剧话语转化的“驱动性认知结构”,是创生机制运作的内驱动力,更是教育主体理解戏剧话语、诠释戏剧情节与呈现戏剧行动的基本立场。具身认知思维、对话交往思维与融通转化思维是主体进行教育戏剧话语转化与创生的内在筹划图式。

(一)具身认知思维

身体不仅仅是生理性、物理性的身体,更是认知性和社会性的身体。教育戏剧话语的转化创生将身体话语纳入到对文本话语的理解与诠释过程之中,将“身体—心理—环境”看作是话语主体认知活动的动态统一体,强调身体话语的生产性和生成性本质,其实质是一种具身认知思维的体现。传统的课堂教学形式往往将身体降格为肉体,并将其视为影响学生学习的障碍,需要用严苛的课堂纪律对身体进行规训与限制,以防止其阻碍正常的教学秩序,课堂话语停留在纯文本的“经验”层面,精神的理性从学生的身体中分离出来,形成了身体与心理的二元对立。“任何把身体活动缩小到造成身心分离即身体和认识意义分离开来的方法,都是机械的方法”[27](P.156),而教育戏剧话语是一种“全身心的戏剧”,解放了传统教学形式对学生身体的压抑和限制,实现了从纯文本的“经验”到身体参与的“体验”的转变,亦即“以身体之,以心验之”,更加关照学生的个体性、亲历性和内在性,是身体、心智与环境相互耦合的结果。具身是对有生命的人的价值的肯定,具身化的人是具体化的人。因此,教育戏剧话语转化创生的具身认知思维关注身体与精神的共同卷入和“我在其中”的存在样态,强调不同话语在身体中的存在方式,而作为话语的身体则主动卷入戏剧角色意识、角色期待、角色直觉和角色规范,话语主体通过身体及其承担的角色使自我向世界开放,并使自我置身于情境之中,指向的是人的全部可能性的敞开和实现。[28]

(二)对话交往思维

教育戏剧话语的转化创生改变了纯文本“单向度”的言说方式,赋予读者和表演者在理解与诠释中的话语权,将“独白”转变为“对话”,消解了文本作者“先天的”话语霸权,既是一种文本间的“心理移情”,更是一种主体间的“内心对话”,而渗透其中的实质是一种对话交往思维。“对话仿佛是一种流淌于人们之间的意义溪流,它使所有的对话者都能够参与和分享这一意义之溪。”[29]从原始文本话语到戏剧文本话语包含着两种对话交往方式,即作为我与自我关系的内在自我的对话交往,以及作为我与他人关系的内在自我的交往对话;从戏剧文本话语到舞台表演话语则包含着作为我与自我关系的外在自我的交往对话,以及我与他人关系的外在自我的交往对话。在教育戏剧话语的转化创生过程中,作为话语主体的“我”并不是用以充当文本或作者的“工具”,而是要借助彼此的“对话”,达成一种“找回与他人密切相连的自我的方式”。[30](P.126)真正的对话不仅仅是指两者之间的狭义的语言谈话,而是指双方的“敞开”与“接纳”总是相互诉说与相互倾听的,使对话双方“在平等的基础上拥抱一个陌生他者的意识”。因此,在教育戏剧话语的对话交往思维中,对文本的理解与诠释不是一种简单的“主体—客体”关系,而是一种“主体—主体”关系,强调双方共同在场、相互吸引、相互包容、共同参与的关系,旨在实现不同话语“零距离”对话的同时,双方的精神都接受对话的洗礼与启导,达到一种“情感共振”的境界。

(三)融通转化思维

教育戏剧话语的转化与创生是一种“在的扩充”,联结了历史性的文本、现时性的自我和未来性的想象,实现了不同话语、不同主体与不同文化之间的相互“转译”,其背后蕴含着的是一种融通转化思维。教育戏剧话语的融通转化思维超越了简单地从文本或实践出发的单向度视角,而是更加关照“文本—文本”之间、“文本—实践”之间以及“实践—实践”之间的双向度关系。其中,“文本—文本”之间的融通转化是基于原始文本话语的原旨,对纯文本话语进行文本间的改组与改造,亦即联结话语主体已有的“前理解图式”进行话语间表达方式与表现形式的建构;而“文本—实践”之间的思维性融通既不是简单地把原始文本话语直接应用于教学实践,也不是把实践作为原始文本话语的注脚,用以证明原始文本话语的权威性和真理性,而是以“育人价值”为旨向,在文本话语与实践话语的相互诠释中,让教育戏剧的教育性融入到话语主体的生命实践过程中,生成新的教育意义;“实践—实践”之间的融通转化则是基于教育戏剧具体的话语实践场域,实现表演者形体表演与角色表演、生活境遇与个体经验的融通,也包含着作为观看者的理解者与表演者之间、与表演内容之间、与角色之间的多重“对话过程”。因此,教育戏剧话语的融通转化思维使得话语间的相互理解与相互诠释成为可能,在丰富教育戏剧话语模态多样性的同时,实现了话语主体与主观世界、客观世界与社会世界之间的生命实践。

五、外在表征的重建:教育戏剧话语转化创生的嬗变向度

在教育戏剧话语转化创生机制的运作过程中,“话语表征”是教育主体历经话语理解、话语诠释与话语实践等过程后呈现出的一种“表征性认知重建”。在这一过程中,主体在思维结构的内在驱动下,不断地穿梭于“属我”话语与“属他”话语、“权威性”话语与“个体性”话语、“应然价值”判断与“实然事实”判断之中,通过文本认知形成教育戏剧话语转化创生的“语脉”,通过语境认知形成教育戏剧话语转化创生的“境脉”,通过意义认知形成教育戏剧话语转化创生的“情脉”,最终实现教育戏剧话语言说的融通与转化。

(一)从“单调式话语”向“复调式话语”的转化

在教育戏剧话语的转化创生过程中,原始文本话语是一种“单向度”的文本独白,戏剧话语文本是一种“双向度”的文本对白,而舞台表演话语则是一种“多向度”的复调对话。教育戏剧从“单向度话语”向“复调式话语”的转化直面传统课堂教学中“话语性场域”的差异、分离、隔阂与对抗,旨在改变传统课堂教学形式中教师独揽话语权、学生话语因被“悬置”而“失声”的怪象,其实质是破除“单向度”的话语逻辑,突破传统课堂话语体系的机械性和封闭性,转向多元声音交响的教育世界。教育戏剧复调式话语包含文本的互文性、主体的互文性和文化的互文性(见图5)。其中,文本的互文性作为一种显性存在,构成了文本间话语;主体的互文性作为一种知性的存在,构成了主体间话语;而文化的互文性作为一种隐性存在,则构成了文化间话语。可以说,教育戏剧从单调式话语向复调式话语的转化蕴含着从主人式话语向关系式话语的转变、从主体性话语向主体间话语的转化以及从控制性的工具话语向交往式的温情话语的转化,表明“存在着众多的、各自独立的观点和立场,它们彼此通过对话互动的过程来共存”[31](P.129),真理绝不会只存在于一种声音之中。

图5 教育戏剧复调式话语的结构模型

因此,教育戏剧复调式话语的构建需要回归话语主体的整体性生活,增进对不同话语的认同感,通过“表演”实现“自我发现”,通过“倾听”实现“相互发现”,最终在多音齐鸣的复调显现中建构话语主体的历史、经验和意义脉络。

(二)从“单模态话语”向“多模态话语”的转化

教育戏剧话语的转化创生是一个模态话语不断丰富与充盈的过程。原始文本话语作为传统课堂教学的主要形式,往往体现为简单的文字表达、语法转化和朗诵阅读,主要存在书面语、图像、颜色、字体、声音等文本类话语模态。在从原始文本话语向戏剧文本话语的理解转化过程中,话语主体逐渐将陈述式的文字语言转化成以文本语言为基础的声音语言、肢体语言和心理语言等话语模式,转换了话语模态的表达类型与表现形式,将话语主体的“个人解读”和“移情体验”加入到文本话语模态类型的创生过程之中,其实质是话语主体基于文本原旨的自我规定与自我说明。而在从戏剧文本话语向舞台表演话语的诠释创生过程中,教育戏剧话语的模态类型增加了语言特征(如声调、语调、语速等)、身体特征(如手势、身势、面部表情、动作、移动等)及非身体特征(如音响设备、布景、道具、布局、灯光、音效、场景、色彩等周围环境因素),其实质是话语主体基于戏剧文本话语的自我阐释与自我创设。教育戏剧从“单模态话语”向“多模态话语”的转化使得听觉类模态、动作类模态、表情类模态及与人体和时空运动相关的话语模态嵌入到了课堂教学的多元语境之中,不同的语场、语旨、语式得到多元化的表达,不同模态话语突出强化、交叉联合、互补互生,促使话语主体获得整体性的交互感知,呈现出一种多模态话语的敞开生成之境。

(三)从“离身式话语”向“具身式话语”的转化

教育戏剧话语赋予话语主体“用身体去言说”的权力。传统的课堂教学往往以一种“离身式”的话语简单复述文本的内容,知识、思想与情感是头脑中意念出来的虚拟存在物,是一种静态的抽象概念。身体是我们理解事物的起点,通过身体意识到事物存在的意义,又通过嵌入到具体的事物增进对自身的理解。在教育戏剧中,话语就是身体,身体就是剧场,剧场就是文本。话语主体采用身体叙事的方式,借助身体的姿态、动作来表达自我或某种角色意义,“通过身体的动作表现对自然万物的理解,将自然物(如山的形状、羽毛的颜色)的种种特性转化为四肢的动作姿势,转化为面部的各种表情,在身体、表演和自然的结合中形成具身体验”[23](P.57)。比如,在默剧或哑剧(Mime)活动中,话语主体并不说话,而是借助身体的姿势表达所发生的人、事、时、物,用身体诉说文本的思想与情感;静像(Still Image)则是运用身体停止的姿势,以展现整体思想表达的瞬间流露。此外,“身体是一个同时具有精神性、物质性、社会性和人性的存在”[23](P.217)。具身式的教育戏剧话语赋予身体以主体间性和精神能量,在唤醒另一个主体与自我进行交互感知的同时,使自我的身体成为角色意义创生、联结和建构的动力源泉。因此,教育戏剧从“离身式话语”向“具身式话语”转化,其旨在通过语言与身体敞开具身式话语的多元可能性,在彰显自我生命存在意义的同时,用身体话语去诠释自我、他人以及他人表现背后多元的意向性存在和价值。

六、育人价值的生成:教育戏剧话语转化创生的教育意蕴

如果说对教育戏剧话语转化的创生机制、认知结构与外在表征的分析是在“理论与事实”层面呈现教育戏剧的内在构成与运作过程的话,那么,对教育戏剧话语转化创生过程中教育意蕴的探讨则是为教育戏剧找寻“教育性存在”或“育人性价值”的过程,旨在促使教育主体在“事理融通”的教育戏剧话语的转化创生中不断地化教育戏剧为“处世思维”、化教育戏剧为“处事方法”,化教育戏剧为“自我德性”,最终培育教育主体自由地穿梭于天地之间,持续地行走在善与正义的通衢。

(一)身体的解放:学习主体认知疆界的深度延展

教育戏剧话语的转化创生为学生的身体寻找到了话语空间,将学生从传统呆板的身体坐姿和过于限制身体的课堂空间中解放出来,实现了“身体的转向”。“相对于缺乏身体与话语对象之间的联系,那些代表身体与对象之间高度联系型的话语更能让人理解。”[32]从传统独白式的课堂教学到对话交往式的课堂教学,再到以教育戏剧话语的转化与创生为主要形式的课堂教学,学生的身体由“缺席”走向“出场”再到“登堂入室”的话语表达,最为直接地形成了学生认知疆界的深度延伸。以身体为基础的主体间性,依据个体生活史实和自我感受体悟,通过身体化的表现、身体的姿态、模仿和互动与他人分享彼此的存在,进行相互对话、彼此交融。“身体是人所特有的进入世界的入口。”[33](P.743)作为身体叙事的话语主体通过肢体语言、动作姿态和表情神态昭示扮演角色的心理活动和真情实感,将经验组织到“身体图式”里,达到身体固有的精神性、文化性和主体性的心智融合,从而作为一个整全的生命个体得到完满的培养。

教育戏剧话语是一种基于身体参与的多通道认知整合过程,强调身体体验与视觉、听觉和语言等多通道的感知融为一体。身体作为教育戏剧话语意义的发生场,蕴含着话语主体知识建构与规范内涵的认知价值,那些离现实生活较远且故事性较强的身体话语往往是一种“默会之知”或“身体之知”,命题性的话语表达往往有违学生的认知方式。教育戏剧话语所独有的身体话语能够以身体为中介拉近外部世界与学生的距离,赋予学生感知受传统纯文本话语表达疆域影响而被简约化了的“他者知识”的机会。因此,身体距离的改变带来心理距离的改变,营造出融洽的具身情境氛围。教育戏剧话语的转化创生则实现了学习者身体的解放,使得学习主体的认知疆界得到了深度延展,知识话语的返身诉说重构了话语主体间视域的融合、知识的返身性批判和主体话语的返身性改造。

(二)语言的涵化:课堂思维跨越学科的纵横贯摄

教育戏剧话语是同一时空中不同话语的相互“涵化”,承载着不同话语思维之间的纵向贯通与横向互摄。话语思维模式是存在于教育戏剧主体内部世界的多元化的认知方式,既包括话语本身的逻辑结构、价值取向和理念系统,又包含话语主体的意向旨归、情趣结构和意象系统,其实质是一种共时空跨越学科界限的思维交汇。教育戏剧话语多元交汇的涵化过程背后的人性假设是基于话语本体“同质异构”的多元主体间、多元话语间以及多元文化间的互补互生。在这一过程中,不同的话语主体之间以不同的语言形式(如文本语言、肢体语言、表情语言等)进行更新性的“变异”,这有助于个体习得跨学科、跨文化的素养和共享多向度、多样性的文化资源,从而更为充分地实现教育戏剧对话语主体情感基础、知识结构、表现能力和表达方式的教化。

不同的语言表现形式凝结着不同的话语内涵,而不同的话语内涵背后则蕴藏着不同的课堂教学思维。教育戏剧话语作为一种多元化的认识图式和基本的语言思维框架,凝聚着话语主体活生生的当下话语实践、当下话语认知活动和当下话语经验。在教育戏剧话语的转化创生过程中,语言的涵化包括表述层面(如表现形式、表征方式等)、知识层面(如理念系统、意象系统等)、结构层面(如逻辑结构、旨趣结构等)和价值层面(如价值取向、意向旨归等)四个不同的层面[34]。不同层次的语言涵化昭示着不同的话语思维水平,凝结着不同的动态整合水平。在教育戏剧话语的涵化水平逐渐提升时,话语之间的转化与创生对后续的自我话语经验、当下的自我话语能力以及未来的自我话语潜质形成多元且巨大的纠错作用、指导作用、建构作用和化育作用。因此,教育戏剧话语的转化创生蕴含着不同话语主体间语言的涵化过程,更为跨越学科界限、进行多元课堂思维的对话与交融提供了可能。

(三)生命的濡化:育人价值多维向度的敞开生成

教育戏剧的话语实践凭依多元主体、多元话语和多元文化的优势,实现了主体间生命的交互融合。教育戏剧话语的转化创生直接触动着文本话语背后生命涌动的世界,让话语主体以身临其境的感觉来展现别人生活与生命的成长与绽放,同时也感受着自己的生命正在自由、全面、持久和艺术地生长发展,其实质是跨越时空界限的不同生命主体间的濡化过程。在这一过程中,话语主体通过话语的动态生成结构和自身对生命意义的瞬间“直觉”,以个体的生命体验不断返回内在的敞开之域,展现并创生着不同的角色情感、性格、气质与能力的生命表现形式,同时也在不断地回溯着自我生命的本身、自我生活的本身和自我生长的本身。因此,教育戏剧话语背后蕴含的主体间生命的濡化,敞开生成了育人价值的多维向度,从而“使建立没有人拥有真理而每个人都有权利要求被理解的迷人的想象王国成为可能”[35]。

生命的濡化是话语主体间“解蔽”的过程,亦即从“遮蔽”状态走向“去蔽”状态的过程。人的生命体验不是一种抽象的存在,而是一种真实具体的存在。“呼唤教育主体话语向个体真实的回归是人对生命意义的思考与回溯,这不是机械的倒带,而是面向未来的前行。”[36]生命的成长濡化在教育戏剧话语的转化创生之中,对教育戏剧话语的理解与诠释则是返回到它们由其产生的富有生气的生命之流。生命的濡化是教育戏剧话语的转化创生过程中产生的内在感受、主观经验和深刻情感,生命主体通过对教育戏剧话语的转化创生感知自我、认知他人、解读生活,同时生成自我意义、升华自我情感、净化自我灵魂。因此,教育戏剧话语的转化创生构建了话语主体生命的存在方式,也是话语主体追求生命意义、实现生命价值、焕发生命活力、走向生命超越的方式。