水生态监测方法研究进展及在黄河流域的应用实践

刘 哲,张 宁,彭定华,张彦峥,张 笛,秦祥朝

生态环境部黄河流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心,河南 郑州 450000

水生态监测(Aquatic Ecological Monitoring)是通过对水文、水生生物、水质等水生态要素的监测和数据收集,分析评价水生态现状和变化趋势,为水生态系统保护与修复提供依据的活动,是新时期水资源保护、监督和管理的重要基础。 与传统的水环境监测相比,水生态监测从生态系统的完整性出发,更加关注水环境因子对生物的影响和生物对各种水生态条件的适应。 美国[1-2]、澳大利亚[3]、英国[4]等国家在河流生态监测与评价方面起步较早,已开展了大量研究和应用,其中具有代表性的有美国快速生物评价方案(RBPs)[1]、欧盟水框架指令(WFD)[5]等。 部分国家已将对河流生态系统质量状况的监测与评价列为环境管理的重要内容[6]。 我国水生态监测起步于20 世纪90 年代。 伴随水生态环境保护意识的增强,河流生态健康基础理论、评价体系等方面的研究逐步开展起来,相关标准及技术规范也相继发布,有力地推动了我国流域水生态监测技术的发展[7]。

河流是人类文明的摇篮,也是地球上受人类影响最为严重的生态系统之一[8]。 黄河是我国第二长河流。 黄河流域横跨东中西部,是我国重要的生态安全屏障,也是人口活动和经济发展的重要区域。 加强黄河水生态监测,维护流域水生态系统健康,对促进黄河流域高质量发展具有重要意义。 本文对当前我国水生态监测方法的研究进展及在黄河流域的应用实践进行了综述,并结合黄河流域水生态监测现状,探讨了当前黄河流域水生态监测存在的问题和发展方向,以期为黄河流域水生态系统保护和综合管理提供参考。

1 常规水质监测

常规水质监测的方式包括常规监测和自动监测。 我国生态环境监测的发展历经初创期(1973—1980 年)、成长期(1980—2005 年)、跃升期(2005—2012 年)和改革期(2012 年至今)[9]。经过多年努力,我国生态环境监测事业取得了长足进步。 水质监测作为生态环境监测的重要内容,也得到了同步发展。 20 世纪50 年代,我国部分区域依托水文部门开启了以水化学为主的水质常规监测。 1956—1970 年,研究人员收集了天然河流的水质资料,并开展了大量研究[10]。 20 世纪70 年代末,水利和环保部门分别开展了以地表水为主要对象的水环境监测工作。 1980 年,中国环境监测总站的组建标志着我国环境监测事业的正式起步。 1983 年,我国首次发布的《地面水环境质量标准》(GB 3838—1983)中包含了20 项水质监测指标。 该标准在我国水环境监测的发展中具有重要意义,并经历次修订形成了现行的《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)。 经2002年修订后,该标准的变化主要表现在水质监测项目显著增加。 从饮水安全角度考虑,该标准在基本项目之外增加了集中式生活饮用水地表水源地补充项目和特定项目,总项目数增至109 项,且首次明确规定了部分水质参数对应的水样处理方式[11]。 伴随着我国水环境监测的发展,黄河流域水环境监测工作也取得了显著进步,国控断面数量由2006 年的44 个增至2020 年的137 个,记录了黄河流域水质由总体中度污染到良好、Ⅰ~Ⅲ类水质断面占比从50% 到84.7% 的变化历程[12-13]。 同时,监测能力也得到了较大提升,分析测试手段实现了从化学方法到电化学方法、分光光度法再到色谱法、质谱法的逐步升级。

自动监测技术具有及时、连续、远程控制等优势,于20 世纪70 年代起源于美国等发达国家。我国对水质自动监测的应用始于20 世纪80 年代,1998 年后取得了较快发展[14]。 截至2018 年底,我国环境管理部门共建成国控水质自动监测站1 903 座,并实现稳定运行[15]。 为有效应用自动监测技术,研究人员在水样采集、样品前处理、系统远程监控等关键环节付出了诸多努力[16-17],成功克服了黄河水体泥沙含量高、河道水文情势复杂的不利条件。 截至2021 年底,环境管理部门在黄河流域共建设运行国控水质自动监测站125座。 目前,自动监测系统已成为我国水环境监测网络的重要组成部分。 在地表水环境质量考核与评价中,多数断面实施采测分离常规监测,部分断面同步推进水质在线自动监测与常规手工监测相结合的考核方式。

2 生境监测

河流生境是水生生物赖以生存的环境[18]。由于河流生境具有提供生物栖息地、维持生物物种多样性和结构组成、构成生态廊道的重要作用[19],兼具变化周期长、相对稳定的特征,评价和改善河流生境质量已成为河流生态管理的重要内容。 国际上已报道的生境监测和调查方法众多,涉及多空间要素的方法超过50 种[20],得到广泛应用的主流方法有英国的河流生境调查(RHS)、河流地貌生境调查(GeoRHS),澳大利亚的物理生境评估导则(AusRivAS-PAP)、溪流状况指数(ISC),美国环境监测评估计划中的河流评估方法(EMAP-NRSA)、生物快速评价(RBPs)等[21]。由于服务主体和管理目标不同,各国生境监测方法采用的特征参数具有一定的差异性,高频使用的有河岸稳定性、河道底质、工程设施、河岸带缓冲区植被结构、水流类型及流量流速特征、相邻土地利用情况、大型树木等植物残体和河道内植被特征等。 获得广泛应用的几类生境监测方法中,60%以上的方法已将这些参数纳入其中[21]。 其中, 英 国 GeoRHS[22]和 澳 大 利 亚 AusRivASPAP[23]所含的特征参数最为丰富,包含70 项以上信息和至少10 项要素类别。

我国也在水生态调查与河流健康评估中构建了适宜我国河流的生境评价指标体系。 在国家层面,已制定及制订中的有《河湖健康评估技术导则》[24]和《河流水生态环境质量监测与评价技术指南》[25]。 前者[24]涵盖形态结构完整性、水文完整性、化学完整性、生物完整性、社会服务功能可持续性5 个方面的指标,于2010—2016 年在全国36 个河湖水体中进行了试点,黄河小浪底水库及其下游河段即被纳入其中,综合评级处于“亚健康”状态[26]。 后者[25]包含的生境监测是基于河段尺度,涵盖10 个指标,分别于2020 年、2021 年在黄河干流及主要支流布设了57 个、123 个点位开展试点,综合水化学、生境和生物3 类指标,探索开展河流水生态环境质量综合评价。 两种指标体系在生境监测方面均选取了河岸带稳定性、河岸带人工干扰(人类活动强度)等高频应用参数。

在生境监测中,获取不同尺度特征参数的方法主要有遥感、无人机、人工现场调查和数据收集[21]。 人工现场调查是生境监测的传统手段,在绝大多数情况下,小尺度下的生境监测仍以此方法为基础[19]。 遥感技术能够对大中尺度下的河流形态、河岸带植被覆盖率等多数生境指标进行定量化分析。 无人机技术可获取河段以下尺度的近地面高分辨率数据,有效弥补遥感技术空间分辨率低和访问周期长的不足,以及人工现场调查效率低、数据质量和代表性差的缺陷[27]。 在黄河流域推进生境调查业务化运行的过程中,人工现场调查和无人机技术的应用较为广泛。此外,有学者借助遥感技术实现了对2000—2019 年黄河流域陆表水域时空变化[28]、河口区浑浊水体年内和年际分布变化[29]等的研究,并基于无人机航测完成了对黄河源弯曲河道泥沙亏损量的计算[30];也有学者基于土地利用/覆被数据,采用InVEST 模型整体评估了黄河流域生境质量的时空演变,发现黄河流域2000—2018年生境质量指数整体呈小幅下降趋势,在空间上表现出西高东低的分布特征[31]。 湖泊水库方面,遥感技术在对水体面积[32-33]和植被覆盖[34]的动态监测中有较多应用,尤其是在高原湖泊乌梁素海[35]和青海湖[36]的藻类监测与预警方面发挥了重要作用。

3 生物监测

生物监测是利用生物个体、种群或群落对环境污染或变化所产生的反应,阐明环境污染状况的监测方法。 该方法能够从生物学角度出发,为环境质量监测和评价提供依据,具有敏感性、长期性、富集性、综合性等优势[37]。 在水生态监测中,可用于指示水环境质量的水生生物种类不胜枚举,具有代表性的有大型底栖无脊椎动物、着生藻类、鱼类等。

3.1 大型底栖无脊椎动物

大型底栖无脊椎动物是河流生态系统食物网中的重要消费者之一,其体型较大、迁移能力较弱,多数营固着生活,兼具水质敏感性和寿命较长等特点,能够反映出特定点位一定时期内的生态效应[38-39],是目前水环境评估中应用最广泛的指示生物。 其群落结构能够对环境干扰产生一系列响应,GRAY[40]将这些响应归纳为3 类:多样性降低、机会种(生活周期更短、繁殖更快)占优、优势种体型减小。 在实际应用中,大型底栖动物可用于监测河流生态系统受到的各种环境压力,包括重金属污染[41]、有机污染[42]、酸化[43]、水形态退化[44]及整体环境压力[45]等。 该类群构成了欧洲和北美洲大多数河流生物监测体系的基础[46],比利时[47]、英国[48]、瑞士[49]等国家还基于大型底栖动物开发出适合当地环境的生物指数。 在我国,大型底栖动物也被广泛用于环境响应分析及水生态系统健康评价。 针对我国底栖动物区系组成,张汲伟等[50]构建了符合中国可涉水水体(溪流等)和不可涉水水体(河流、湖泊等)特征的底栖动物指数。

大型底栖动物在黄河流域水环境监测中的应用可追溯至20 世纪80 年代,颜京松等[51-52]首次以底栖动物为研究对象,采用Trent 生物指数(TBI)、Chandler 生物指数(CBI)、Shannon-Wiener指数和Goodnight 指数评价了黄河干支流枯水期水质,认为TBI 和CBI 更适用于评价黄河水质。同期,金德美等[53]探索开展了黄河底栖动物与化学因子相关性分析。 20 世纪90 年代的相关研究较少,宋玉珍等[54-55]通过群落结构及优势种分析了黄河兰州段的水质状况。 进入21 世纪,伴随我国水生态监测理念的转变,底栖动物的指示作用在黄河流域得到了更多关注与应用。 在黄河干流,陈锷等[56-57]应用生物学污染指数(BPI)和CBI 对春秋两季黄河兰州段的水质进行了生物学评价。 黄旭蕾等[58]对比20 世纪80 年代和2008年生态调查数据,应用9 种指数分析了黄河干流水质。 其分析结果表明,Shannon-Wiener 指数、Margalef 指数、BMWP 系统和科级生物指数(FBI)可作为黄河水质评价指标。 针对源头区和河口区的研究较多,其中:潘保柱等[59]以底栖动物作为指示生物分析了黄河源的生态状况;LIU 等[60]在黄河源头区应用FBI、生物指数(BI)、Shannon-Wiener 指数进行的底栖动物状况评价显示,源头区的生态健康状况比下游白河更为脆弱;田静[61]分析了河口区的水环境状况、沉积环境状况及大型底栖动物分布特征,对海洋生物指数(AMBI)进行了校正,建立了基于大型底栖动物的黄河口及邻近海域生态质量评价指标体系。 支流方面,殷旭旺等[62]和惠晓梅等[63]分别在渭河全流域和沁河山西段探索应用底栖动物综合评估水环境状态,发现渭河上游、洛河中上游地区的健康状况较好,渭河中下游、泾河全流域及洛河下游地区的健康状况较差,沁河山西段沁水县以上河段的水环境状态好于其余河段。 湖库方面,在刘家峡水库[58]、沙湖[64]、乌梁素海[65]、三门峡水库[58]、小浪底水库[58]、东平湖[66]等黄河流域重点湖泊水库,均有应用底栖动物评估湖库水环境状况的报道,多使用生物量、密度及多样性指数反映湖库的生态环境质量。

上述研究充分肯定了底栖动物在黄河流域水生态监测中的重要作用和广阔的应用前景。目前,已陆续开展了针对黄河全流域的广泛调查[67-69]和针对部分河段[70]及支流[71]的重点调查,但主要关注底栖动物群落的分布、结构与相关变化等,在应用底栖动物进行水环境监测与河流健康评价方面较其他流域仍相对薄弱,监测范围不全,评价指数也不尽相同(表1),尚未形成覆盖全流域的监测指标体系。 2005 年傅小城等[65]的调查显示,黄河流域底栖动物的平均密度和生物量都较低,且干流相对支流明显偏低。 在这种情况下,使用传统的采样及分类鉴定方式在黄河流域开展底栖动物监测相对困难,而采样量小、灵敏度高的环境DNA 技术[72]或能为黄河流域的生物监测提供新的选择。 同时,根据现有研究基础,如何通过合理布设点位、制定尽可能简便的标准化采样方案来获取具有代表性的可靠数据,并筛选适宜的评价体系,也将成为应用底栖动物监测黄河生态状况的重要研究内容。

3.2 着生藻类

作为初级生产者,着生藻类位于河流生态系统食物网的起始端,具有繁殖速度快、生存周期短的特点,能够反映水环境的短期效应和瞬时变化[73]。 着生藻类种类多、分布广,通常附着在底质上,在不同水体中具有特定的种类组成,其群落生长和繁殖的特征与数量可直接响应水体内的物理、化学及生物变化,因此,着生藻类成为河流生态系统健康状况的重要指示生物[47]。 着生藻类(尤其是硅藻)的丰度、多样性、生物量、叶绿素a浓度及类群相似性等指标均可作为环境压力的指示参数[73],物种敏感性和耐受性则可用于多种生物指数的开发,以评估水体富营养化、酸化、盐碱化、重金属污染及有机污染等水环境状态。 在英国、美国、南非等国家,着生藻类已经被纳入水生态系统监测体系[74]。

着生藻类在我国河流水环境监测中的应用相当广泛,在长江[75]、松花江[76]、辽河[77]等均有报道,但在黄河流域仅少数支流及湖泊有报道。 徐宗学团队[78-81]在渭河流域持续开展了着生藻类研究,不仅从12 种硅藻指数中筛选出6 种较适用于渭河流域水生态健康评价的指数[78],还成功构建了综合物理完整性、化学完整性和着生藻类生物完整性的渭河生态系统完整性评价体系(IEI)[81],有效弥补了着生藻类完整性评价和水质评价的不足。 其评价结果显示,渭河水系整体水生态系统健康状况优于洛河水系和泾河水系,且渭河水系上游的健康水平较高,中上游的评价等级高于下游,洛河水系和泾河水系也表现出相同的趋势。 这与殷旭旺等[62]应用底栖动物得到的评价结果一致。 在东平湖,刘双爽等[82]使用Shannon-Wiener 指数和Pielous 均匀度指数揭示了东平湖水体由中度污染到轻度污染的变化。

着生藻类在世界范围内广泛分布,其物种组成具有地域特征。 物种在不同地理区域的生态需求,可能会对基于同种指标的生物监测的结果产生一定的影响[83]。 由于着生藻类通常附着在底质上,种群的定植模式和规模还受河流底质类型的影响[84]。 项珍龙等[85]发现,卵石型底质的藻类物种多样性比泥沙型底质更高。 黄河中下游河床多为均匀密实的砂质,这可能成为着生藻类生长的限制因素。 因此,使用着生藻类指标在黄河流域进行水生态监测时,需充分考虑地域适用性。

3.3 鱼类

鱼类处于河流生态系统食物网的顶端,其寿命较长且运动能力较强,能有效反映河流的综合生态条件[2],可作为反映长期效应和广域生境状态的优秀指示生物[1]。 鱼类群落能够响应包括流量调节、化学污染、富营养化、物理生境改变、人类开发及物种引入等在内的几乎所有类型的人为干扰[86]。 在渔业和水产养殖管理中,以鱼类作为水质的反映指标已有悠久的历史[6]。 研究者以鱼类为基础构建了多种生物指数,其中,KARR[2]于1981 年提出的鱼类生物完整性指数(F-IBI)成为多参数指数的典型代表,在世界范围内得到广泛应用。 LYDY 等[87]将改良后的F-IBI 应用于美国堪萨斯州的河流评价,以反映其受城镇化和农业影响的程度。 刘明典等[88]依照长江鱼类区系的组成特征,初步构建了长江流域的鱼类群落生物完整性指标体系。

研究人员在黄河流域部分河段和区域进行了F-IBI 的应用探索。 张芮等[89]、秦祥朝等[90]分别在河口区域和伊洛河中下游各选取12 个和24 个指标,初步构建了河口水域和伊洛河中下游F-IBI评价指标体系。 温家华等[91]综合了F-IBI 法(15个候选指标)、综合污染指数法、层次分析法,分别对大汶河流域的鱼类、水质、河岸带进行了健康评价。 其评价结果表明,大汶河流域水生态系统健康状况整体较差。 武玮等[92]使用改良健康指数(MIWB)评价了渭河流域的鱼类完整性,评价结果显示,渭河上游及南岸支流的鱼类完整性最高,渭河关中地区、泾河和北洛河的鱼类完整性较差。 该结果与着生藻类的评价结果[78]较为一致,部分差异主要源于鱼类和着生藻类对环境压力的敏感性不同。 同时,武玮等[92]提出,由于F-IBI 计算复杂,需要丰富的鱼类功能属性资料,MIWB 比F-IBI 更适用于鱼类资料缺乏且人类干扰剧烈的渭河流域。 该建议为应用鱼类进行黄河水生态监测提供了新的思路。 此外,长期以来,通过鱼类反映污染物的生物累积和毒性效应一直是黄河流域水污染监测的重要方式,如鱼体重金属的富集情况[93]、水污染对鱼类的遗传毒性[94]等,鱼类群落结构特征也被用于探究黄河调水调沙对生态环境的影响[95]。

黄河水系鱼类主要分布在下游,共约141种,大部分属于鲤科[96]。 在应用鱼类反映水环境质量状态方面,现有研究多使用多样性指数( 如 Shannon-Wiener 指 数、 Simpson 指 数、Margalef 指数)反映鱼类群落结构及动态变化,较少应用以生物完整性指数(IBI)为代表的多参数指数(表1),难以形成对全流域水生态监测的有力支撑。

表1 生物监测在黄河流域的应用Table 1 Application of biological monitoring in the Yellow River Basin

3.4 其他生物

水生态监测常用的生物类群还有很多,包括细菌、浮游动物、浮游植物、高等水生植物等。 将这些类群作为指示生物各有优势和短板,其响应的环境变化类型也各有差异,因此,选择合适的指示生物是有效开展河流水生态监测的重要前提。在时间尺度上,大型底栖动物、着生藻类、浮游动物、浮游植物和细菌能够表征水环境相对短期的变化,鱼类则能够体现水环境的长期变化;在响应环境的变化类型方面,大型底栖动物易受底质类型、流速、河道形态等生境变化的影响[97],着生藻类、浮游植物更多地受到pH、营养盐等水化学因子的影响[98]。 表1 简要列出了底栖动物、鱼类和着生藻类在黄河流域水生态监测和水环境健康评价中的应用情况。

应用生物类群监测水环境时,可单独使用某一种类群进行评价,也可使用多种生物的集合种群进行综合评价。 浮游植物[99-101]是黄河水生态监测中除底栖动物、鱼类外,应用较多的另一生物类群。 蒋晓辉等[99]综合浮游植物、底栖动物、鱼类指标对黄河干流刘家峡以下河段的研究发现,与参照值相比,大部分河段水生态系统的结构和功能均发生了较大变化,部分河段水生态功能丧失。 黄旭蕾[102]综合3 种生物类群的调查结果也表明,黄河干流水生态状况不容乐观。

4 黄河流域水生态监测现状分析

水少沙多、水沙异源、时空分布不均是黄河区别于国内外其他河流的基本特征[104]。 黄河中游分布着世界上面积最广、流失强度最大的水土流失区域,是黄河泥沙的主要来源[105]。 “人民治黄”以来,在水沙治理、防洪减灾等方面取得了瞩目的成绩,但流域内生态脆弱问题仍十分突出,水生生物资源状况不容乐观。 李红娟等[106]在2002—2006 年对黄河流域水生生物资源进行的调查中发现,黄河干流渔业产量与20 世纪50 年代相比下降了80% ~ 85%。 蒋晓辉等[99]分析2008 年黄河干流水生态调查资料发现,与20 世纪50 年代、80 年代相比,除底栖动物外,其他生物的种类和数量均明显下降。

当前,我国水环境管理正从单一的水质管理向水生态管理转变,构建合理、高效的水生态监测方法并推广应用对黄河流域水生态保护与管理具有重要意义。 尽管研究人员付出诸多努力,但目前黄河流域水生态监测尤其是水生生物监测的整体水平仍相对落后。

在常规监测方面,黄河流域水质监测技术日趋成熟,监测网络较为完善且实现稳定运行。 未来,结合物联网技术优势,逐步扩大自动监测的覆盖范围,促进水质监测的高效化、网络化,将是提升监测效率的重要途径。

在生境监测方面,现有研究已提出多种针对不同尺度生境的监测方法,但仍缺少多尺度长期跟踪监测生境整体变化的成熟方法,也尚未根据黄河水少沙多的特征构建有针对性的流域生境监测体系。 其中,生态流量是一项重要的生境特征参数,虽然主流生境监测方法较少涉及该指标,但生态流量对在流域尺度下维持河流生态系统的功能至关重要。 伴随国民经济的发展,黄河的供水量不断增加,2018 年总供水量已达516. 2 亿m3,因此,将生态流量指标纳入黄河生境监测体系已成为迫切需求[20]。 受天然因素和调水调沙影响,黄河水体含沙量高且具有时间和空间异质性,而含沙量也是对底栖动物影响最为显著的水动力因素之一[107],但目前该指标并未被纳入主流生境监测方法,因此,在构建黄河流域生境监测体系时,将含沙量纳入其中十分必要。

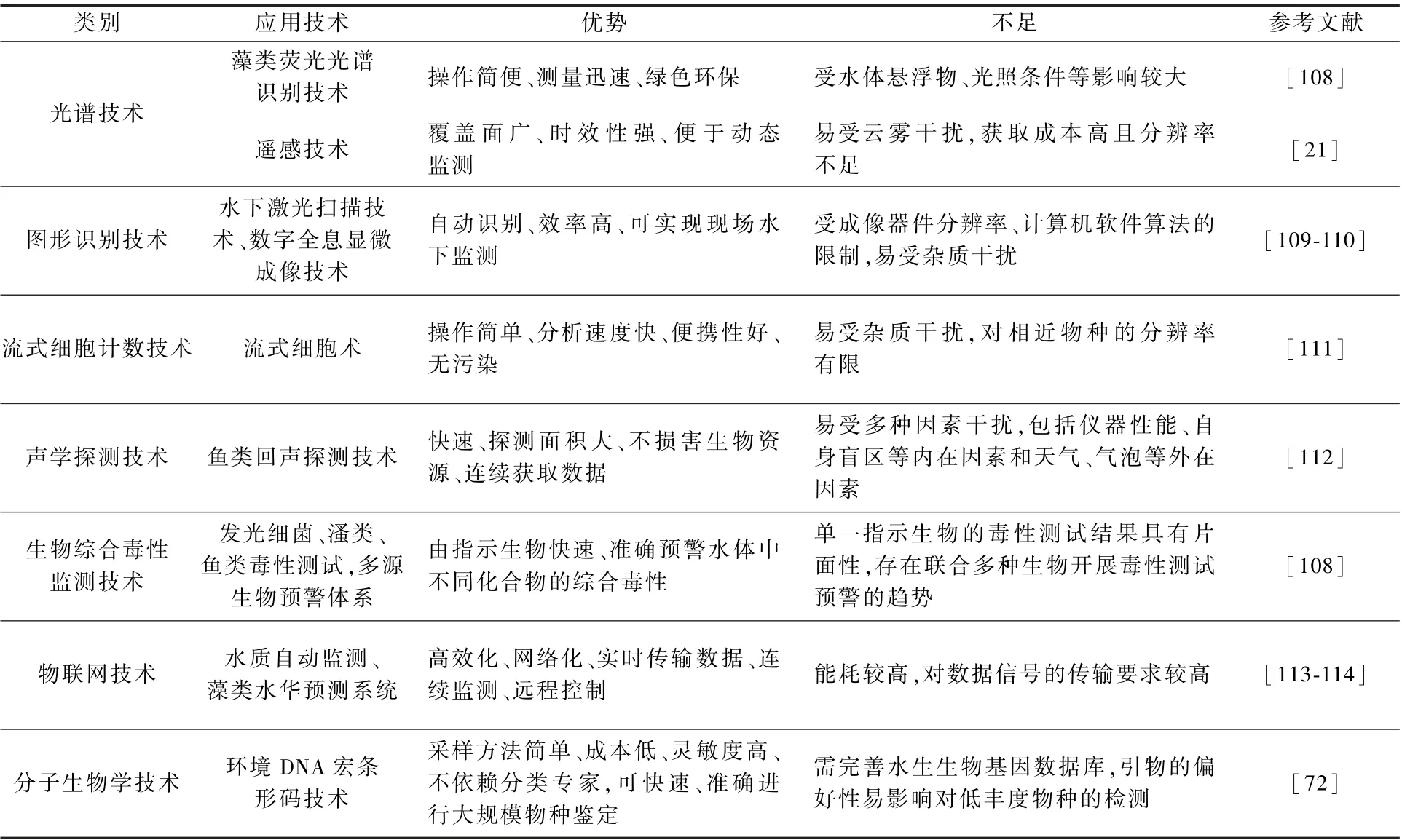

在生物监测方面,从监测区域上看,黄河流域对生物监测的应用远未普及,现有工作零星分布在局部河段、支流和湖库,亟须扩展至整个流域,并建立长效监测机制;从工作积累上看,黄河流域的生物监测基础薄弱,现有研究成果各有侧重,缺乏监测指标上的统一性、时间上的连续性,造成数据不可比等问题;从监测指标上看,现有研究中,采用单个指标进行分析的研究较多,综合多个指标开展深入调查的研究较少,尚未形成全面、完善的指标筛选和综合评价体系;从监测技术上看,目前的生物监测以形态学鉴定为主导,通过人工识别或镜检获取样品信息,其鉴定结果精确,但鉴定过程耗时长,且对鉴定人员鉴定经验的要求高,不利于大规模开展,而荧光藻类分析技术[108]、环境DNA 技术[72]等新兴技术(表2)或可有效弥补该方面的不足。

表2 水生态监测新兴技术Table 2 The advantages and disadvantages of aquatic ecological monitoring emerging technologies

5 结语

伴随黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略,黄河流域水生态监测面临更高的要求与挑战。 结合黄河流域水生态监测现状,在水生态监测业务化运行方面提出以下建议:

1)加快黄河流域水生态监测能力建设。 首先,加强水生态监测人才队伍建设。 拓宽用人渠道,积极培养、引进优秀人才加入到黄河流域水生态监测工作中来,是迅速提高黄河流域水生态监测能力的重要手段。 其次,大力开展流域监测站网规划建设。 完善的水生态监测站网是开展流域水生态监测工作的基础支撑。 加大对监测站基础设备的投入,健全水生态监测部门专用设备仪器的配置,可以为水生态监测工作的顺利运行提供必要的物质保障。 再次,积极推动扩大监测范围。生物类群方面,建议结合黄河流域已有研究成果,由单一生物类群监测逐步扩展至多生物类群监测,建立综合多生物类群的水生生物监测技术;工作范围方面,建议将水生态监测的业务化运行从河段、支流逐步扩展至流域尺度,并形成示范区域,结合不同区域的关键生态问题,分区分片有序扩展,定期开展生态状况调查与评估,提升流域水生态监测能力。

2)建立适用于黄河流域的水生态监测与评价标准体系。 首先,开展流域数据管理平台建设。开发建立集水生态监测数据报送、集中存储和管理、统一分析和评价于一体的流域水生态监测数据管理平台,实现流域监测数据的统一收集管理和分析评价,可以为流域水生态监测和评价标准化体系的建立奠定基础,提升流域水生态监测数据分析、管理和生态环境状况评估的现代化与信息化水平。 其次,建立具有流域特色的水生态监测与评价标准体系。 综合考虑黄河流域不同区域的具体情况,合理筛选监测指标,分区域建立适用于本区域的标准化水生态监测技术;综合考虑流域内不同类型生态系统的结构和功能、不同区域生态环境突出问题的差异性,因地制宜、分类施策,科学确定评价指标与计算权重,分类设置针对不同类型、不同区域的生态状况表征指标,综合形成适用于黄河流域的水生态多指标评价标准体系,为黄河流域水生态监测工作的常态化、深入化开展提供重要支撑。

3)探索新兴监测技术与传统技术的有机结合。 发展智慧监测,探索推动遥感、无人机、环境DNA 等新兴技术与传统技术的有机结合,不断提升水生态监测能力,协同提升地面观测、遥感验证和生物多样性监测能力,提高监测效率与监测精准度,不断拓展水生态监测新兴技术在黄河流域的应用空间。