黄河流域水生生物资源评估及问题诊断

丁一桐,潘保柱

西安理工大学,西北旱区生态水利国家重点实验室,陕西 西安 710048

黄河以含沙量高闻名于世,有着“河流迅且浊,汤汤不可陵”的湍急水流,以及“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯”的蜿蜒河道,千百年来奔腾不息,与长江一同哺育着中华民族,被誉为中华民族的“母亲河”。 在中华5 000 年的历史长河中,黄河流域有3 000 多年作为全国的政治、经济、文化中心,当前是我国重要的能源化工基地和农产品主产区[1-2]。 同时,作为我国“两屏三带”中的生态屏障的重要组成部分,黄河流域是联结青藏高原、蒙新高原、黄土高原和华北平原的生态廊道,且是严重缺水的西北、华北地区的重要水资源库[3]。 因此,保证黄河流域水资源安全可靠及可持续发展十分重要。

黄河流域横跨南温带、中温带和高原气候区[4],复杂的自然条件和特殊的地理气候导致黄河水患变幻无常、复杂难治,为沿岸居民带来肥沃的黄土农田的同时,也曾带来无穷的灾难。 近3 000 年来,黄河下游共决溢1 590 次以上,改道高达26 次[5],可以说“三年两决口、百年一改道”。 善淤、善决、善徙的黄河多年来一直是悬在沿岸居民头上的一把“利剑”。 “黄河宁,天下平”,因此,中华民族的发展史也是黄河水患的治理史。

自20 世纪70 年代以来,一系列水利工程的修建使黄河日趋安稳[6],但同时也不可逆转地改变了黄河流域的自然地理属性[7]。 此外,黄河流域总人口由1964 年的5 896 万人[8]持续增加至2019 年的1.6 亿人,导致资源需求量越来越大。由此可见,随着全球气候变化以及人类活动的加剧,黄河流域水资源开发利用程度加大、供需矛盾突出、水沙关系不协调等状况仍将长期存在[9]。在黄河流域生态保护和高质量发展成为重大国家战略的背景下,其水资源短缺、水环境污染和水生生物多样性降低等问题仍十分突出[10],严重阻碍了流域内的生态环境保护与可持续发展。 其中,土地利用类型的改变、水坝建设的增加以及河流水动力的不稳定等因素,均直接或间接加速了本地物种的灭绝[11]。 因此,有必要对黄河流域各水体中的水生生物所面临的危机进行深入研究,积极探索黄河流域水生生物资源量对各胁迫因素的响应机制,为科学制定生物多样性保护和管理措施提供基础数据,为促进黄河流域经济社会可持续发展提供理论参考。

1 水生生物资源量变化

1.1 鱼类资源量变化

1)渔获量变化。 黄河干流大部分河段在20世纪80 年代的渔获总量相比20 世纪50 年代锐减约80%[13],如宁蒙河段在20 世纪60 年代的年均渔获量约为120 t,而到了20 世纪80 年代则不足50 t[14]。 此外,近年来,在黄河流域捕获的主要经济鱼类的鱼龄多由成年鱼(Ⅴ~Ⅵ龄)变为幼鱼(Ⅱ~Ⅳ龄),且个体平均重量由1~5 kg 下降为不足1 kg[15]。 大型和超大型鱼类的渔获量急剧减少,导致黄河流域渔获物的经济价值呈显著下跌状态。

2)物种数变化。 自20 世纪60 年代至今,黄河流域有记载的鱼类总物种数约为202 种,其中以鲤形目占主导(50%以上)。 从种群空间分布上看,黄河流域的鱼类资源主要分布在中下游,包括入海口20 余种过河口洄游性鱼类,如达氏鲟(Acipenserdabryanus)、 银 鱼 (Hemisalanxprognathus)等[16]。 从时间变化上看,黄河的鱼类物种数由20 世纪60—80 年代的182 种减少为当前的112 种,物种数下降了38%[17]。 此外,赵亚辉等[18]对黄河干流指示性鱼类的完整性进行了分析,发现黄河鱼类的完整性整体较低且呈逐渐降低趋势。

3)食性类群变化。 根据近亲类群研究[19],可将黄河流域的鱼类划分为浮游动物食性、浮游植物食性、杂食性、肉食性、草食性、水生昆虫食性、软体动物食性和着生藻类食性共8 种食性类型。20 世纪80 年代后,黄河流域各食性鱼类的物种多样性均有所降低。 其中:水生昆虫食性鱼类物种数下降比例最高(达40%),该食性鱼类主要分布在黄河中上游;其次为肉食性鱼类,多分布在河口区域。

黄河流域分布有中国特有鱼类共69 种,其中黄河特有种27 种[18]。 受水利工程修建、人类捕捞、污染物排放等人为干扰的影响,相关鱼类原有的自然栖息地环境遭受破坏,极大地威胁了其生存繁衍[20-22],甚至导致部分物种处于濒危状态。据统计,流域内共有珍稀濒危鱼类24 种,其中属于黄河特有种的有11 种[18],如骨唇黄河鱼(Chuanchialabiosa)、 北 方 铜 鱼 (Coreius septentrionalis)等[23]。 北方铜鱼作为黄河珍贵经济鱼类,原本在黄河中上游均有分布[24],然而目前其分布范围不断缩小且数量不断下降,已处于极危状态。 此外,秦岭细鳞鲑(Brachymystaxlenok tsinlingensis)作为中国特有鱼种,是国家Ⅱ级野生保护动物,在黄河流域仅分布于渭河上游及其支流的高海拔(1 200 km 以上)且人口稀少地区,目前其种群数量日趋减少且多为Ⅱ~Ⅲ龄的未成熟个体[25]。

1.2 浮游生物资源量变化

浮游生物具有体型微小、迁移能力强、对水环境变化敏感等特点,作为较高营养级生物的天然优质饵料,其动态变化直接影响着无脊椎动物和鱼类的现存量[26]。 因此,浮游生物群落结构可直观、全面地反映河流健康状态,是河流生态平衡研究的重点。 从浮游生物的历史分布上看,20 世纪60 年代,研究人员在黄河水系共鉴定出浮游植物80 余种、浮游动物近20 种[27]。 由于早期物种鉴定水平有限,鉴定出的物种数较低,然而其生物量同样偏低,说明极为贫乏的浮游生物现存量可能是水流湍急和含沙量高导致的。 随后,在20 世纪80 年代开展的黄河水系调查中,共鉴定出浮游植物197 种、浮游动物164 种,其中干流浮游植物平均生物量为0.441 mg/L,浮游动物平均生物量为0.128 mg/L[28],相比20 世纪60 年代调查结果均有显著增长,可能是由于水坝修建改变了河流的连续性。 而在近几年对黄河干流进行的全面调查中,共鉴定出浮游植物350 种,平均生物量为2.79 mg/L;浮游动物172 种,平均生物量为0.431 mg/L。 相比以往研究,浮游动植物现存量均大幅度提升[29],可能是由于水沙关系发生了变化。 进入21 世纪以来,黄河多年平均年输沙量已由16 亿t 降至3 亿t 左右,含沙量显著减少有助于浮游生物的生长繁衍。

1.3 底栖动物资源量变化

底栖动物对环境的长期变化有着很好的指示作用,是了解河流生态系统结构、功能及健康状况的关键类群[30]。 黄河底栖动物的早期资料来自20 世纪60 年代和80 年代的黄河水系渔业资源调查[27-28]。 调查结果显示,黄河流域底栖动物物种数分别为25 种和71 种,主要为水生昆虫。 受调查能力和鉴定水平的限制,20 世纪60 年代的数据并不完善,而20 世纪80 年代调查得到的底栖动物生物量约为2.44 g/m2。 近年来,赵伟华[31]对黄河干流兰州-小浪底水库河段底栖动物进行了全面调查,共鉴定出底栖动物73 种,生物量为0.62 g/m2;底栖动物多样性受水质和底质的影响整体偏低;优势类群中,除水生昆虫(摇蚊科)外,寡毛类(颤蚓科)的占比增加。 谢元[32]对黄河流域干支流进行了进一步调查,共鉴定出底栖动物145 种,虽然物种数和生物量相比以往调查有显著提高,但多样性仍整体偏低(Shannon-Weaver 指数范围为0.5~2.5),且优势类群并未发生变化。 以上对于黄河底栖动物的调查结果显示,黄河底栖动物多样性整体偏低,且生物群落结构在60 a 内发生了明显变化[33],底栖动物生物完整性整体显著降低。

1.4 珍稀动物资源量变化

大鲵(Andriasdavidianus)作为由亿万年前泥盆纪时期的鱼类演变而成的有尾两栖类动物,曾广泛生活在长江、黄河和珠江的中上游山涧溪流内,但目前已被列入《中国物种红色名录》[34],为极危物种。 20 世纪70—80 年代,秦巴山区溪河中的大鲵资源量高达30 万~50 万尾,个体重量一般为3~ 6 kg,而目前仅剩2 万余尾,且在海拔800 m 以下的山涧溪流中基本绝迹[35]。 这主要是由于近年来的过渡捕猎和环境变迁[36]导致大鲵栖息地被明显破坏,呈现为日趋片段化和岛屿化,极大程度地阻碍了其生存与繁衍。

袁家村铁矿的矿体围岩以绿泥片岩、镁铁闪片岩、变辉绿岩与绢云绿泥片岩等为主,次为含铁石英岩、石英岩和含铁绿泥片岩等。围岩与铁矿矿石均坚硬,难以遭到破坏。研究区周围没有太大的地表水体,其地下水源于降雨。矿床的含水层内水量少,其水文地质条件单一。

2 水生生物资源量胁迫因素

2.1 水坝建设

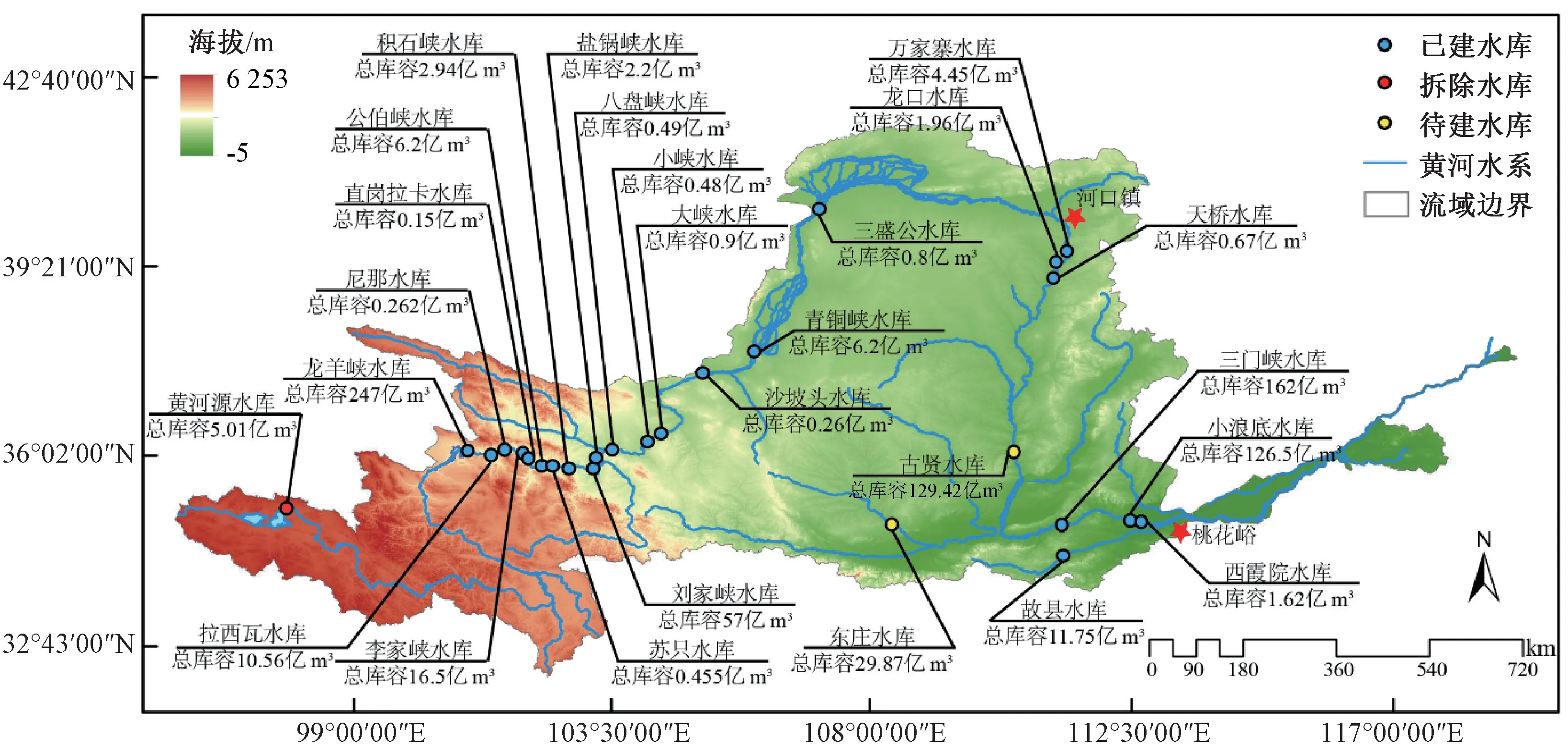

20 世纪50 年代至今,黄河流域共建设大、中型水库219 座,其中大型水库34 座,总库容超过700 亿m3[37]。 黄河干支流已(待)建的代表性水库见图1。 修建水坝为沿黄两岸人民带来防洪、发电、航运等益处的同时,也产生了一系列不可忽视的负面影响。 水利工程尤其是拦河大坝的修建使自然界历经千百年形成的稳定性较强的河流生态系统在人类活动的干扰下遭受破坏,降低了自然状态下河流生态系统的自我调节能力[38]。然而目前黄河干支流仍存在正在建设或规划中的水坝,如支流泾河上正在建设的东庄水库,以及规划中位于北干流下游的黄河古贤水利枢纽工程。 因此,在进一步协调黄河水沙关系、优化水资源调度的同时,应该对水坝建设对流域水生态的影响进行深入研究,缓解因水坝建设而产生的维持黄河水生生物多样性的压力,重塑黄河的“生命之河”活力。

图1 黄河干支流已(待)建的代表性水库Fig.1 Representative reservoir has been built (or to be built) on mainstream and tributaries of the Yellow River

黄河多处河段筑坝成库后,一方面,水库内水体的垂向水温呈现为分层分布[39],不同位置的泄水温度与天然河道的水体温度存在显著差异,因此,下泄的底层低温水会对坝下水生生物资源产生不利影响,尤其是对于鱼类而言,会使其产卵期滞后。 另一方面,大坝的修建将自然状态下完整的河流环境分割成了多个河段[40],使河流破碎化,改变了鱼类的自然生存环境,严重影响了黄河鱼类的生存繁殖,尤其是洄游性鱼类,阻隔了其生殖、索饵、越冬等的洄游通道。 例如,黄河上游宁夏青铜峡水库修建后(1978 年竣工),阻断了洄游性鱼类北方铜鱼的产卵通道,致使其捕捞量急剧下降[41];中游河南三门峡水库开工后(1958 年开工),淹没了大量原本供鲤鱼繁衍生长的浅水区产卵场,导致其在渔获量中的占比由20 世纪50年代的70%下降至20 世纪80 年代的20%[42]。除此之外,水坝建设还改变了河道内的水资源分布,导致下游水文地貌特征发生变化,从而直接或间接地影响到河道内水生生物的现存量[43]。 其中,黄河的底质类型以泥沙型为主[44],水坝的修建改变了库区及坝下河道底质,使库区以淤泥为主,坝下多为卵砾石和粗沙,而底质类型的改变会对底栖动物的生长发育产生直接影响。 同时,修建水坝导致的水温升高、保水时间增长以及营养物质累积均可引起浮游生物的大量繁殖,在一定程度上破坏河流原本的生物地球化学循环和水生生物群落结构。

2.2 河道断流

20 世纪70—90 年代,黄河断流频发,在1997年甚至曾断流200 余d。 引发断流的原因较多,其中:全球气候变化以及黄河源头和重要支流的生态破坏,在一定程度上导致了黄河水量的减少[45];同时,中上游梯级水库的修建导致水库库容超过天然径流量,也不可避免地影响了下游水量;此外,地下水的过度开采以及沿黄取水量的不断增加,均促使了黄河断流的发生[46]。 黄河断流不仅阻断了水沙资源以及各类营养物质的传输,加速了黄河生态环境的恶化,同时也对黄河三角洲的湿地生态系统产生了不可忽视的影响,导致生物栖息地面积缩减、水生生物多样性骤减[47]。虽然黄河断流情况在21 世纪初期随着小浪底水利枢纽工程的修建得到了一定改善,但断流对其生态系统造成的负面影响却是不可逆转的。

历史上,黄河枯水期主要对应3—7 月,在此期间极易发生季节性断流,而黄河鱼类的繁殖期为4—7 月,因此,河道断流会导致鱼类繁衍所需的生态流量无法得到保障。 由此可知,断流的发生严重影响了黄河下游河道鱼类尤其是洄游性鱼类的生存与繁衍。 例如,黄河下游河道中的江海洄游性鱼类日本鳗鲡(Anguillasp.),受断流的影响,其在三门峡以上河段已经绝迹[48]。 对于其他水生生物而言,黄河断流后的水体自净能力会下降,复流后又会有大量淤积在河槽中的泥沙携带着营养物质被冲刷掉,对河道及河口的生态环境和生物资源的可持续性产生不利影响。 其中,2002 年黄河口及邻近海域的浮游植物资源量相比于1984 年同期下降了约20%,浮游动物资源量下降了近50%[49]。

2.3 水质恶化

黄河是我国华北和西北地区主要的供给水源,且需向流域外部分地区远距离调水,其流域的水质状况一直备受关注。 自改革开放以来,我国城镇化、工业化发展进程加速,使得黄河流域水污染加剧,水环境恶化加重。 1994 年黄河流域干支流水质评价显示,6 554.6 km 参评总河长中,Ⅲ类水占31.2%,其余为Ⅳ类及以下,甚至出现了超Ⅴ类水[50]。 随着城镇生活源、农业面源和工业点源 污 染 的 增 加, 黄 河 干 流 总 氮(TN)、 氨 氮(NH3-N)、化学需氧量(COD)等指标浓度一直呈增加趋势[51]。 2005 年前后,黄河干流的超标河长曾超过参评总河长的50%,最高可达80%[52]。近年来,随着国家生态文明建设的加强,水污染监测与防治力度不断加大。 《2019 中国生态环境状况公报》显示,黄河流域整体水质得到显著提升(为轻度污染),但其中仍有8.8%为劣V 类水,高于全国地表水平均水平(3.4%)。

黄河流域以占全国2%的水资源承纳了全国约6%的废污水和7%的COD 排放量,其中:20 世纪90 年代黄河下游花园口断面的污染物浓度相比20 世纪80 年代增加了2~3 倍;到2012 年,黄河流域共有入河排污口2 000 余个[53]。 黄河水体环境质量的恶化会直接影响到水生生物的生长发育,水体中的污染物会通过食物链产生富集和放大作用[54],因此,随着水体中有毒污染物(如重金属、持久性有机污染物以及新型有机污染物等)浓度的增加,其在水生生物体内的富集量也会相应增加,并产生一系列危害[55]。 例如,Hg 作为毒性较高的重金属,其在鱼体内的富集会导致鱼的呼吸、免疫、生殖等系统的功能发生紊乱[56]。因此,日趋严重的黄河水污染情势会威胁鱼类的生长、发育和繁殖,使鱼类繁殖能力减弱,甚至逐渐丧失生育功能,直接导致鱼类种群大规模消减,许多珍稀特有鱼类濒临灭绝。 根据《重点流域水生生物多样性保护方案》(环生态〔2018〕3 号),削减黄河流域废污水排放量、改善水质、提高水生生物生活环境质量、保护鱼类资源迫在眉睫。

2.4 酷渔滥捕

20 世纪80 年代调查资料显示,黄河流域的渔业资源主要是鱼类,而目前黄河流域的鱼类资源已极为匮乏[57],主要原因之一就是人类无节制的捕捞威胁了鱼类的生存。 其中,在黄河中上游的河套平原以及下游的冲积平原,河床地势平缓、水流缓慢,有利于捕捞,且人口较为密集,对鱼类资源的需求量较大。 随着沿岸居民生活水平的提高,黄河流域特有鱼种, 如兰州鲇(Silurus lanzhouensis)、黄河鲤(Cyprinuscarpio)、北方铜鱼等的价格大幅度上涨,酷渔滥捕现象频频发生[13]。 “竭泽而渔,岂不获得? 而明年无鱼”一幕正在黄河流域上演,其天然水域的野生鱼类资源在人类的滥捕下锐减。

黄河流域的酷渔滥捕首先表现在在春秋繁殖期对洄游鱼类进行集中捕捞,导致鱼类繁衍发育受阻;其次是采用非常规捕捞方式,如使用网孔较小的渔网网鱼、毒鱼、炸鱼等,导致黄河鱼类资源迅速枯竭[57]。 直至21 世纪初,面对捕获量的剧降,多个省份(如甘肃、宁夏等)启动了黄河禁渔期制度。 例如,宁夏在2003 年率先实施了休渔期制度[58],经过10 余年的休养生息,黄河宁夏段鱼类生物量显著提高,其中在2018 年渔获中,兰州鲶(SiluruslanzhouensisChen)的生物量相比2015年提高了10.40%,其他鱼类的生物量也有大幅度提高,最高达292.79%,且银川-石嘴山段濒危物种大鼻吻鱼句(Rhinogobionasutus)的种群数量显著增加。 自2019 年起,每年4—6 月,黄河流域实行全流域禁渔期制度,极大程度地缓解了黄河流域鱼类资源量不足的压力,在提高黄河水生生物资源量、保护生物多样性、促进黄河渔业可持续发展和生态文明建设上迈出了一大步。

2.5 人工引种

自20 世纪80 年代开始,为充分发挥黄河流域渔业资源的社会和经济效益,黄河流域鱼类引种活动日益频繁[59],部分外来物种已在多个河段形成自然种群,如虹鳟(Oncorhynchusmykiss,黄河上游)、克氏原螯虾(Procambarusclarkii,三门峡水库)、池沼公鱼(Hypomesusolidus,龙羊峡水库)、大银鱼(Protosalanxhyalocranius,小浪底水库)等[15,60]。 但在人工引种时,不能只注重经济效益,而忽略了其对土著种的遗传多样性的影响。

通过文献整理和实地调查发现,黄河干流和主要支流土著鱼类已由20 世纪60—80 年代的182 种减少至当前的93 种,减少48.90%,而引入鱼类则达到了31 种[59]。 如1984 年引入黄河流域的德国镜鲤(Cyprinuscarpiovar.specularis),其在被引入后很快适应了栖息环境的变化,且因生长速度快、营养价值高,被认定为水产优良养殖品种[61]。 但人工引种在丰富黄河鱼类物种多样性、促进水产养殖业发展的同时,也可能带来一些潜在的危害[62],如其他鱼类的无意引入导致有害物种入侵,或者引入鱼类占据生态位而对土著鱼类产生威胁等。 目前在黄河天然水域捕获到的鲤鱼大多为德国镜鲤和土著鲤杂交繁衍的后代[63],这在一定程度上削弱了河流中土著鲤的自然生长与繁殖,产生遗传侵蚀,甚至会导致土著鲤灭绝。

2.6 海水入侵

随着全球气候变暖,过去100 年,全球海平面年平均上升0.18 cm[64],已引起国际社会的共同关注。 黄河三角洲也不可避免地受到气候变暖的影响,自1986 年以来,黄河三角洲海水入侵速度不断加快, 入侵面积至1995 年已累计高达62 km2[65]。 受黄河干流下游人口激增、断流频发以及调水调沙的影响,黄河入海泥沙量锐减,进而发生海岸蚀退和海水入侵现象[66]。 有研究预测,到2050 年,黄河三角洲区域相对海平面的上升幅度约为0.4~0.5 m[67]。

当海水入侵时,因海水中含有大量盐类,原有水体和土壤的理化性质会发生变化,而原本生存于此的淡水生物也会因为生境的变化而退化甚至灭绝[68]。 随着海水入侵的加剧,黄河口的渔业生产力也随之受到削弱,其中黄河口及其附近海域1998 年的渔获量仅为1959 年的3.3%[69],且目前鱼类物种多样性下降的趋势仍在持续。 此外,海水的侵袭使大面积滨岸湿地急剧减少,水体矿化度和盐度显著增加[70],浮游生物和底栖动物的栖息环境发生改变,其中2002 年在黄河口区域共鉴定出底栖动物117 种,相比20 世纪80 年代下降了约40%[71-72]。 因此,海水入侵导致了黄河三角洲的国土资源流失、土壤碱化、生态环境恶化以及生物多样性衰减。

2.7 调水调沙

黄河作为全球河流泥沙从陆地输入海洋的最大贡献者之一[73],目前的输沙能力已下降至不足60 年前的1/10,且在20 世纪90 年代持续断流的影响下,水沙关系极度不平衡,导致下游河道主槽淤积严重,20 世纪50—90 年代的年均淤积量高达2.2 亿t[74]。 自2002 年开始,通过一系列的调水调沙工程,黄河河道淤积现象得到改善,上述问题得到了一定程度的缓解。 但调水调沙过程导致下游河道内的水量和含沙量激增,快速变化的水沙关系不可避免地改变了下游河道原本相对稳定的河床地貌和水质指标(如总磷、NH3-N 等营养盐在短期内急剧增加)[75],总输沙量的降低则导致下游河道及河岸带的植被与湿地面积呈萎缩趋势,因此,调水调沙对水生态系统的结构与功能造成了较大扰动。

小浪底水库调水调沙过程对黄河的渔业资源也产生了较大影响。 有调查表明,调水调沙前后的渔业资源种类组成和资源量产生了明显变化[76-77]。 调水调沙过程会在短期内引起黄河水位的剧烈波动,同时会引起下游河道下切和河床缩窄,对鱼类“三场”(越冬、产卵和索饵场)产生较大影响[78],其中水生态环境的突变对鱼卵、仔稚鱼的损害尤为严重。 实施调水调沙时,水库中的水体大量下泄,下游河道含沙量急剧增加,使得鱼类呼吸受阻甚至产生窒息,大量鱼类为获取更多的氧分而在水面跳跃,出现非自然“流鱼”现象[79]。 此外,对其他水生生物也造成了较大扰动。 宋劼等[80-81]对近几年小浪底水库调水调沙前中后期的下游河流浮游生物进行了研究,发现调水调沙过程改变了浮游生物群落的内部关系,削弱了浮游动物对浮游植物的捕食。 而调水调沙对下游河道的持续冲刷,会导致部分河段呈现显著的河床冲刷粗化[82],对栖息地造成扰动,对下游底栖动物的生长繁殖产生不利影响。

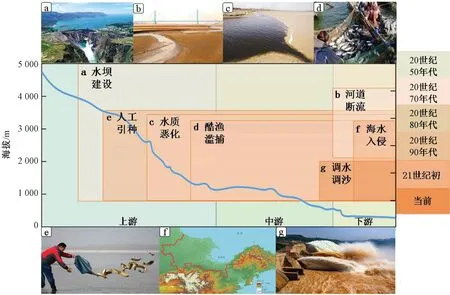

结合以上对黄河流域水生生物群落变化原因的剖析,将具体原因、发生区域及持续时间进行整合(图2)。 由此可见,自20 世纪80 年代起,人为活动对黄河流域生态环境的干扰逐渐加剧,且各类干扰对于水生生物群落的不利影响逐年累加,导致即使近年发布了多项针对黄河流域的生态治理政策并实施了一系列生态保护措施,仍无法使黄河流域的生态环境质量快速恢复到20 世纪80年代以前的健康水平。 其原因主要是高含沙环境下的水生生物的繁殖发育与水环境扰动的相互关系仍不清晰,这就对现阶段黄河流域生态保护与高质量发展提出了更大的挑战。

图2 黄河流域水生生物群落变化原因解析Fig.2 Analysis on the causes of aquatic community change in the Yellow River Basin

3 保护与应对建议

3.1 加强流域水资源保护,改善水沙不协调关系

由于大量水坝的建设以及调水调沙工程的实施,黄河下游河道断流情况已不再出现,但这也在一定程度上导致水资源开发负荷加大。 目前黄河流域的水资源开发率已超过80%,远高于国际认定的生态警戒标准(<40%)[83]。 即便是保障地区经济发展,也应建立在水资源保护的基础上。因此,应加强对流域水资源的统一管理和调度,确定流域内各区域水资源超载情况,分区域实施水资源保护策略,其中:源区应加强水源涵养;上游应抑制不合理的用水需求;中下游应发展节水产业与技术,有效缓解水资源开发冲突,并抑制海水入侵形势。 此外,应在全流域统筹协调径流-泥沙关系,加强梯级水库调度,如通过建设古贤水库提高小浪底水库的调水调沙能力,减缓下游河道泥沙淤积严重的现状。 依据新理念完善水沙调控体系,充分意识到减沙的同时必然减水,实施用水总量控制和径流统一调度,充分发挥水流的输沙作用,保障足够的水资源和造陆泥沙输送。

3.2 推进水生态环境治理,开展分区域生态调度

要全面实施水污染防治,在保证水量的同时,提高水体质量。 对于黄河这种跨度大、地貌复杂的河流,不仅应注意加强对控制点源污染排放、因地制宜推广面源污染防治技术等单一目标的管理,更应注重加强对水生态环境的统筹治理。 水质恶化不仅会直接影响鱼类及其饵料生物的生长与发育,更会降低人们的生活质量与幸福指数。与此同时,水质改善的生态效果也最为直观。 目前,黄河流域生态保护与经济发展关系紧张。 例如,传统水库调度方式多以经济效益为目标,较少考虑下游生态需求,导致下游河流水体污染严重、生态系统退化以及生态功能丧失。 在截断污染源、监测排放水体、实施污水处理再利用等的基础上,应将水文、水环境、水生态三者有效结合,分区域开展水库科学调度,降低污染物浓度的同时,提高水环境的承载能力,有效维系整个河流生态系统结构和功能的完整性。

3.3 完善生态影响评估体系,实施水坝科学改造

为促进经济发展和保障人居安全,在黄河流域大规模建设水利工程是不可避免的。 但随着时间的推移,一些老化的小水电站不仅无法产生效益,还可能存在较大的安全隐患,如黄河源水电站。 为加强上游生态环境保护,恢复源区河流连通性,已对黄河源水电站实施拆除。 因此,应针对小水电站开展生态评估,依据评估结果进行科学改造,适当拆除并对河道进行清淤处理,提高可再生水电资源对流域发展的服务价值,恢复河流生命体的连续性,重塑洄游鱼类生态廊道。 对于已建或在建的水利工程,也应注重评估工程开发对生态环境的影响,协调好防洪、供水、发电、生态保护之间的关系,尽可能维持下游河流原本的物质场、能量场及生物场。 此外,对流域进行生态功能区划分,统筹规划干支流生态环境保护与治理,并根据各区域优势修建水利景观,营造良好的生态环境,有效促进物种多样性的提升。

3.4 注重渔业资源保护,保障生物栖息地完整

结合水文、水环境变化和人类干扰对水生生物生长发育的影响,开展黄河流域水生态基础研究,建立水生态动态监测体系。 加强黄河流域土著鱼类和珍稀濒危鱼类及其栖息地保护,严禁破坏鱼类“三场”生境,建立鱼类种质资源库,并在重点保护河段建设水产种质资源保护区,严格实施禁渔区和禁渔期制度。 加强对土著鱼类的基础生物学和生态学研究,确保土著鱼类的资源量,并适当开展增殖放流与引种工作。 针对不同的珍稀濒危生物建设各类自然保护区,减少人类活动对其栖息地的干扰,如建立大鲵产卵保护区,并在其永久栖息地设立救护站。 此外,为了从根本上实现渔业资源的可持续利用,要注重维持生物栖息地保护与恢复,优化黄河流域水库生态调度,坚持跟踪调查水坝建设前后的水生生物资源和生态环境动态变化,改善水环境质量,利用水质-水量对水生态健康的约束机制,促进水生生物平衡发展,维持黄河流域自然生态系统的完整性。

3.5 协同多目标发展策略,促进流域水生态修复

基于黄河流域“一盘棋”的生态修复理念,充分考虑上中下游的差异,协调好工农业发展、城镇化建设与生态环境保护之间的关系。 其中:上游要以提升水源涵养能力为目标,针对三江源、祁连山、甘南黄河上游等水源涵养区实施一批重大生态保护修复和建设工程;中游要突出抓好水土保持及污染治理;下游要开展多水库联合调度,建设绿色生态廊道,做好黄河三角洲湿地生态系统保护与修复,提高生物多样性,在海水入侵严重的地区因地制宜地兴建引水工程。 然而,目前黄河生态保护与修复工作面临的最大挑战就是已有的研究数据和结果并不足以明确黄河流域的生态系统现状及演化趋势,因此,迫切需要全面、系统地开展黄河流域生态系统调查工作(图3),建立黄河水文-环境-生态数据库,为开展山水林田湖草沙系统治理提供数据基础。

图3 黄河流域水生生物危机应对措施Fig.3 Resolving measures of aquatic organisms crisis in the Yellow River Basin

4 结语

本研究通过对相关资料和调查数据的整理分析,发现自20 世纪80 年代起,随着全球气候变化及人类活动干扰的加剧,如筑坝建闸、河道断流、水质恶化、酷渔滥捕、人工引种、海水入侵、调水调沙等,黄河流域水生态状况逐渐恶化。 直至21 世纪初,一系列水沙调节和生态保护措施的实施取得了显著成效,使黄河流域水生态状况逐渐改善。然而,当前黄河流域水生态状况仍未恢复到20 世纪80 年代前的最优状态。 面对新时代流域内多目标同步推进的要求,当前的首要任务就是明确导致流域内水生生物多样性和资源量下降的主要原因,坚持水文-环境-生态协同保护与修复的发展策略,将绿色生态和可持续发展的理念贯穿始终,为更优的水资源保护以及更有效的水生态修复工作提供数据支持与理论基础,将黄河打造成为造福人民的幸福河。