公众政治参与和地方政府信任的关系:一个有调节的中介模型*

曹柠梦 孙炳海 任梓荣 缪润润 乐国安

(浙江师范大学教师教育学院,浙江 金华 321004)

1 引 言

差别信任,个体只信任亲近的人,而不信任陌生人,是中国社会长期存在的问题(费定舟,刘意,2018)。这种差别信任同样存在于我国公众的政府信任上,即“差序政府信任”(李连江,2012),表现为对中央政府的信任高于对地方政府的信任。差序政府信任的存在会弱化地方治理、阻碍国家整体治理效益提升,甚至使地方或基层政府的治理陷入“塔西陀陷阱”(耿静,2013)。因此,如何提升公众对地方政府的信任水平显得尤为重要。协同治理理论提出,政府部门应当增强公众参与治理和社会事务的积极性,以实现公共利益最大化(刘涛,范明英,2015)。其中,公众和政府的良性互动是达成协同共治,提升政府信任的重要基础(向良云,杨筱,2018)。

政治参与作为公众与政府重要的互动途径之一,是影响公众政府信任的重要因素。政治参与是指公众采取一定方式或途径,如选举、竞选、协商等(徐久刚,冯进成,刘润民,2006),积极参与国家政治生活,以影响政治决策的行为,也涉及与政府决策、政治知识相关的认识或观念(陈振明,李东云,2008)。研究指出,政治参与可分为制度化参与和非制度化参与(金炜玲,孟天广,2021)。其中,制度化参与包括参与选举、联系官员等;非制度化参与则是抗议行动,如游行示威、政策抵制等(宁晶,孟天广,2019)。研究者指出(胡荣,2015;张于,曹明宇,2018),制度化参与,如基层选举、参加居委会工作等,能够促进公众对警察的信任;而抗争性政治参与(上访、抗议等)对公众的警察信任并不产生影响,甚至具有消极作用。另外,徐小满(2019)则基于第六波世界价值观调查发现,个体的公众参与水平,包括签名上书、参加抵制活动、示威游行等非制度化参与,促进了公众的政府信任。可见,不同参与类型对公众政府信任的影响不同。由此,研究在探究政治参与和政府信任关系时,还需具体聚焦于某一参与类型或活动。

政府宣传教育作为政府管理手段之一,旨在运用思想政治工作或激励方式,以提高公众政治认识、实现组织目标(黄东升,2009)。相比于制度化和非制度化政治参与,政府所组织的宣传教育更为频繁地出现在普通公众的日常生活中,如消防演习、防灾减灾宣传教育(商木林,2020)、生活垃圾处理(赵朔,2021)等。另外,作为与公众广泛而直接接触的地方政府,对宣传教育活动的组织和落实具有主导作用,包括对宣传教育制度的制定和完善、对宣传教育活动的策划和实施以及响应经费的支持等(商木林,2020)。由此,研究聚焦于政府宣传教育活动,有助于明晰公众政治参与和地方政府信任的关系。

基于委托代理理论,公众委托政府作为其代理处理相关政治和社会事务,而这样的关系导致了两者间的信息不对称(倪星,2002)。因此,王莹和王义保(2015)指出,公众对政府的认知不足是政府信任的风险因素。而公众参与能够降低该风险因素,进而提升公众的政府信任水平。研究发现,公众在政治参与过程中能够获得较多的政府相关信息和知识(Han & Yan,2019)。张平等(2013)调查发现,公众的政治参与越高,其所获得的政治知识也越多,进而促进了公众的政府信任水平。其中,林家琦(2021)调查发现,感知有效性在电子政务参与和政府信任之间起中介作用。基于此,研究将“活动有用性评价”作为公众在宣传教育中获益程度的一项指标,并探究其在公众政治参与和地方政府信任间的中介作用。

另外,较高的互动频率意味着公众与政府的交流更多,对政府相关信息更加了解(张文静,2019)。对于政治参与意识较高的公众而言,其能够积极主动地投入到政府所组织的活动中(郑建君,马璇,2021)。无论是与政府的互动频率较高还是较低,公众较高的政治参与意识能够促使公众进行政治参与,获得较多的政府信息,促进其政府信任的提升。而对于政治参与意识较低的公众而言,被迫或不情愿的参与造成了这类公众同政府互动的消极体验并降低了他们的政府信任(刘力锐,2018)。由此,与政府进行频繁的互动对于政治参与意识较低的公众来说是一种负担,并降低了他们对政府的信任水平。由此,研究拟围绕宣传教育的频率,探究其是否调节了公众政治参与意识和活动有用性评价间的关系,并进一步调节了活动有用性评价的中介作用。

综上,研究聚焦于政府宣传教育,考察公众政治参与意识和地方政府信任的关系以及作用机制。在明确公众政治参与和地方政府关系的基础上,研究将进一步探究活动有用性评价在政治参与和地方政府信任间的中介作用以及宣传教育频率对政治参与和活动有用性评价关系的调节作用。

2 研究方法

2.1 研究对象

本调查依托网络调查平台通过网络宣传与转发招募自愿参与调查的2312名被试。排除信息填写不完整、规律性作答的被试,因本研究问卷中涉及政治参与等内容,故又排除年龄在18岁以下的被试,共计2061名有效被试纳入分析,被试有效率为89.14%。其中,男性1114名(54.10%),女性947名(45.90%);被试年龄范围19-60岁(=2907,=655)。

2.2 研究工具

2.2.1 公众政治参与

对于政治参与的测量,主要参考Kim(2010)研究中的相关题目,并结合中国综合社会调查(CGSS2010;2017)调研中有关的题项,以了解公众对政治参与的态度。该量表共计4个题项,采用5点计分(1=完全不同意,5=完全同意)。如“参与政治活动(如选举等)没有用处,对政府部门不能产生什么根本影响”。由于该量表采用反向计分,本文在数据分析中进行了正反计分的处理,即得分越高则意味着公众的政治参与态度越积极。本研究CFA结果发现,=3.56,CFI=0.99,IFI=0.99,GFI=0.99,RMSEA=0.035。量表内部一致性系数为0.781。

2.2.2 地方政府信任

参考以往政府信任研究的测量方式(Sun,2012),并结合中国综合社会调查(CGSS)和中国社会状况综合调查(CSS)两项调查中关于地方政府信任题项,调查被试对自身所在地的地方政府的信任水平,5点计分(1=非常不信任,5=非常信任)。

2.2.3 政府宣传教育频率

该题为本研究自编,主要调查被试对所在地区政府组织、举办宣传教育活动(如政策解读、消防演习、禁毒、基层党建等)频率的了解程度。采用4点计分(1=从未,4=总是)。

2.2.4 活动有用性评价

该题为本研究自编,主要了解被试对所在地区政府组织、举办宣传教育活动的有用性程度。采用5点计分(1=非常没用,5=非常有用)。

2.3 数据分析

研究采用Harman单因子检验方法进行共同方法偏差检验。结果表明,第一个因素可解释变异为32.47%,小于40%。本调查共同方法偏差并不严重(汤丹丹,温忠麟,2020)。此外,本研究采用SPSS插件PROCESS进行有调节的中介模型分析(模型7)。采用Bootstrapping方法(重复抽样5000次)获得参数估计的稳健标准误及95%置信区间(CI),以说明中介效应或调节效应的显著性。

3 研究结果

3.1 主要变量间的相关

采用偏相关分析(表1),在控制性别、年龄、教育程度、职业等变量后,分析公众政治参与、地方政府信任等主要变量间的相关。结果发现,地方政府信任与政治参与、政府宣传教育频率、活动有用性评价均呈显著正相关。政府宣传教育频率与有用性评价显著正相关。

表1 主要变量间的相关分析结果表

3.2 有调节的中介模型检验

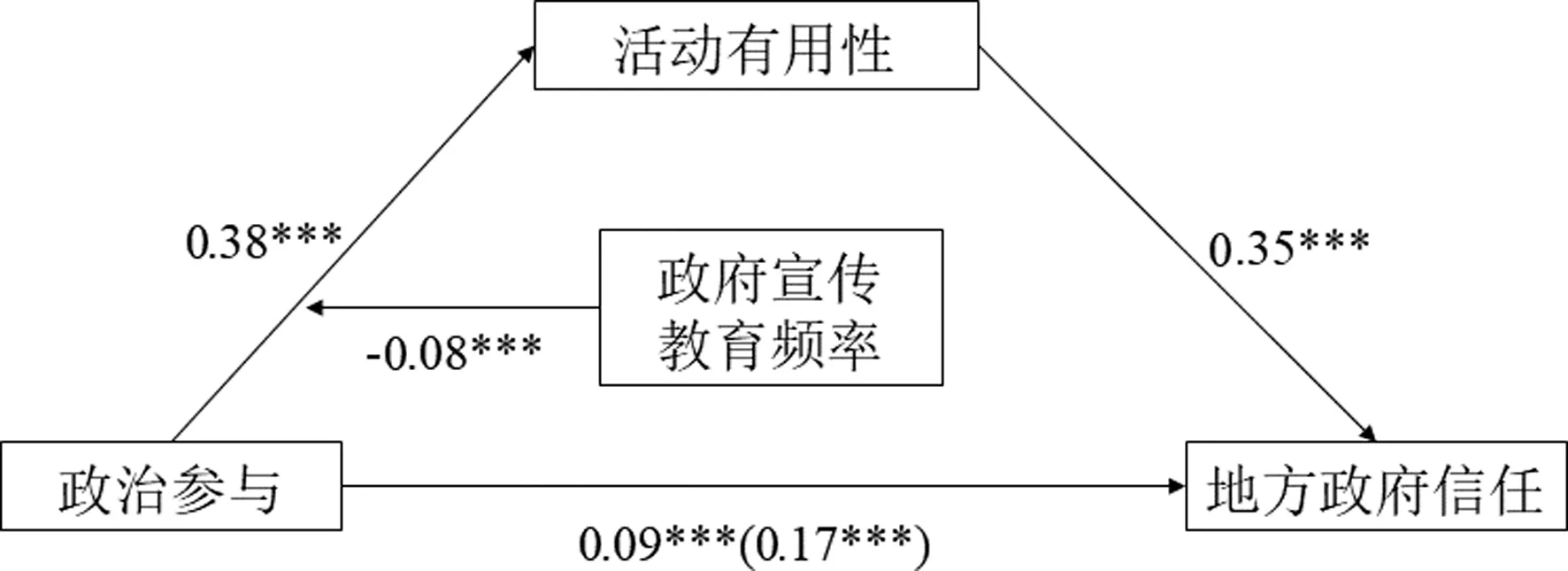

针对政治参与预测地方政府信任的总效应进行分析。结果发现,政治参与显著正向预测地方政府信任(=017,=002,<0001,95=013-021)。后续采用插件中的模型7进行假设模型检验。结果发现(表2),政治参与显著正向预测活动有用性评价(=038,95=025-052)。且当政治参与和活动有用性评价共同预测地方政府信任时,活动有用性评价正向预测地方政府信任(=035,95=030-040)。其中政治参与对地方政府信任的预测作用仍显著(=009,95=005-012)。上述结果表明,活动有用性评价在公众政治参与和地方政府信任之间起部分中介作用。活动有用性评价的间接效应量为0.13,占总效应的78.24%。

表2 有调节的中介模型检验

另外,政治参与和政府宣传教育频率的交互项对活动有用性评价的预测作用显著(=00002)。进一步简单斜率分析发现(图1),当政府宣传教育频率低时(-1),政治参与显著正向预测地方政府信任(=019,=002,95=015-024),且活动有用性的间接效应量为0069,占总效应的4059。当政府宣传教育频率高时(+1),政治参与同样显著正向预测地方政府信任(=008,=002,95=004-013),活动有用性评价的间接效应量为0.03,占总效应的17.65%。

图1 简单斜率检验图

图2 有调节的中介模型结果图

4 讨 论

4.1 活动有用性评价的中介作用

本研究考察了公众政治参与和地方政府信任的关系。结果表明,公众的政治参与越高,其对地方政府的信任水平也越高。另外,公众对政府宣传教育活动的有用性评估在其政治参与和地方政府信任水平间起中介作用。期望确认理论指出,公众在使用某种产品或参与某种活动过程中,会对比预期效果和实际绩效,并以两者间的差异来指导后续的行为(林家琦,2021)。公众在参与政治活动过程中会依据实际体验和收获来对该活动进行评价,并以该评价来指导与政府之间的后续互动。在公众积极参与政府宣传教育活动的过程中,一方面增加了公众的政治认识和对政府工作的理解,同时也拉近了公众与政府之间的距离,从而提升了公众对政府的信任水平。

4.2 政府宣传教育频率的边际递减效应

除发现活动有用性的中介作用外,本研究还发现,政府宣传教育的频率负向调节了公众政治参与和活动有用性之间的关系,进而调节了活动有用性在公众政治参与和地方政府信任间的中介效应大小。具体表现为,当政府组织、举办宣传教育频率低时,公众的政治参与越高,其越能感知到政府宣传活动的有用性,进而提升了对地方政府的信任。而当政府宣传教育活动举办频率较高时,政治参与对公众的活动有用性评价的预测作用变小。由此,活动有用性的中介效应也有所降低。

上述结果表明,若政府宣传教育组织、举办得过于频率,从长远来看会阻碍了地方政府信任的提升。边际递减效应很好地体现了这样的现象。边际递减效应是指在其他条件保持不变的前提下,随着单位投入成本的增加,其产出的总效应虽然呈逐步递增,但其单位投入成本带来的效应或满足程度的增长速度呈递减趋势(任祥,2020)。在本研究中,公众政治参与对活动有用性评价的影响随着政府宣传教育频率的增加表现出边际递减效应。在此基础上,警惕宣传教育活动过于频繁而带来的“超限效应”,即由于刺激过多、过强或时间过长,引起公众或活动对象的抵触情绪和逆反心理。

4.3 启示与建议

4.3.1 拓宽公众政治参与和政府回应渠道,提升公众政治参与意识

政治参与作为民主行政的重要特征之一,公众以主人公身份参与公共事务、政府政策制定等,对于提高政府管理水平、增强政府决策民主性等具有不可替代的作用。提升公众政治参与意识,鼓励公众积极有序参与可从以下两个方面入手。

一是拓宽公众政治参与渠道,引导公众合理、有序参与政治生活,发挥公众自身的政治影响力。随着互联网的不断普及和发展,网络成为青年人群表达自身政治需求和建议的重要窗口和渠道(靳娜,张爱军,2020)。政府可合理利用互联网,建构“线上线下多元联动”的政治参与体系,实现跨时间、跨地域的多方融通,为政治决策、管理等吸取更多、更全面的民主信息。

二是加强政府回应机制构建,增强政府回应公众的及时性和有效性。提高政府回应率和质量是提升公众政治参与,提高公众的地方政府信任水平的有效途径(麻宝斌,于丽春,2020)。在数字政府建设时代,构建跨区域、跨部门、跨层级的回应信息协同网络也不失为提升网络政府回应力的策略之一(姚兰,王晓,段尧清,2021)。

4.3.2 适度组织宣传教育,警惕递减效应与超限效应

本研究结果表明,政府宣传教育频率越高,公众政治参与对公众活动有用性评价的作用则越弱,进而影响到对地方政府信任的提升。由此可见,合理安排政府宣传教育活动的举办频率也是提升地方政府信任的策略之一。在响应上级政府要求的同时,依据宣传教育内容的特点选取不同教育形式,如榜样示范、生活会等,保证宣传教育内容与质量。建构定期、定时、保质的政府宣传教育体系是政府宣传教育在公众中保持活力、发挥效应的可行路径之一。

4.4 不足与展望

本研究以政府宣传教育为切入点,从宣传教育频率和活动有用性评价两个角度,探究了政府宣传教育如何影响公众政治参与和地方政府信任两者间的关系。研究结果有助于推进地方政府信任提升工作。然而,本研究仍存在不足。首先,本研究仅考察了公民政治参与和地方政府信任的关系。鉴于差序政府信任的存在,公众政治参与或对中央政府信任产生不同的影响。其次,本研究仅选择简单的政府宣传教育频率和有用性评价作为研究变量,未来研究可具体细分宣传教育的频率,如每周1次,每月2次等具体举办频率,为政府合理组织、举办宣传教育活动频次提供科学的研究证据。此外,本研究中未详细探究不同宣传教育主题。未来研究可进一步围绕宣传教育主题,探索不同主题在提升公众政府信任过程中的作用。

5 结 论

本研究结果表明,公众的政治参与显著预测其对地方政府的信任水平。且在公众参与政府宣传教育活动,与地方政府互动过程中,公众的政治参与通过增强公众对活动的有用性感知,提升了其对地方政府的信任水平。另外,政府宣传教育频率负向调节政治参与和活动有用性评价的关系,即随着宣传教育活动频率的上升,公众政治参与对活动有用性评价的积极影响降低,表现出宣传教育活动效益的边际递减效应。

——宣教载体