陈从周书画艺术与中国书画的文人传统

孙 玮

当我们在谈论中国书画的时候,我们到底在谈论什么?

中国书画历经数千年发展变迁,至今已形成多套评价体系。大体而言,书分帖、碑两派,画分南、北二宗。北宗、碑派尚风骨重质朴,南宗、帖派崇气韵讲冲和。明清以降,两大派系既分庭抗礼,又交织融合,渐渐衍生出试图打通任督二脉的南帖北碑融合一派来。

近现代以来,东方与西方的碰撞、传统与现代的交融,让20世纪的中国书画艺术呈现出前所未有的巨变,既催生出一大批各具特色的名家巨匠,也形成了多套不同语境的评判标准。标准虽然迥异,但只要是认真的探索和严谨的探讨,都自有其存在的价值。司马迁所崇奉的“究天人之际、通古今之变、成一家之言”,在今天看来,更应该成为所有理论体系的本质追求。

在西方的“艺术”这一概念被植入中国传统的诗书画印诸领域之前,中国传统文艺的基因里,更多蕴含的是追求天人合一的文化密码。与西方重在书画作品本身的研究方法不同的是,东方式的视野更多是透过书画作品而聚焦于背后的那个“人”。事实上,中国的诗书画印诸般文艺,很大程度上一直是附着于中国的文人传统而生的。这一被西方学者高居翰教授称之为“业余化”的倾向,却恰是中华文明数千年一脉相承的文化根基所在。

取法乎高,画外求画

古之学者必有师。师承问题向来是传统文人高度重视的大事。陈从周求学善于择师,既讲究取法乎高,又善于转益多师。他在各个领域的师执,均堪称一代泰斗:学诗词从一代词宗夏承焘,学文史师从王蘧常,学经学文字音韵师从徐昂,学书法受益于马叙伦,学绘画师从张大千,学古建筑则师从朱启钤、刘敦桢、陈植等人。

陈从周尊师重教是出了名的。1991年岁末,陈植老先生九秩华诞庆典在锦江小礼堂举行,陈老先生的几代门生及亲朋好友齐聚一堂。年已73岁的陈从周入门便对陈植大礼下拜,以感谢先生对自己的多年教诲。陈老先生亦以大礼回拜。两位白首大师的相惜情深,一时传为佳话。

就读盐务中学时,陈从周曾随绘画老师胡也衲学习书画。时隔半个世纪之后,早已青出于蓝的陈从周仍对胡先生当年的谆谆教诲念念不忘,并于1981年5月应邀勘察浙江金华时,特意绕道永康寻到胡也衲的后人。为胡先生扫墓后,看到先生连墓碑也没有一块,当即提出由他与胡先生的另外三位弟子叶浅予、申石伽、童友虞共同为先生建造一块墓碑,并亲笔书写碑额以为纪念。

1946年,在方介堪的引荐下,陈从周在女画家李秋君家中拜见张大千,后拜大千为师;1948年,陈从周在永安公司办个人画展,张大千为题“门人陈从周画展”;1949年7月出版《陈从周画集》,沈尹默题签,谢稚柳以精笔小行楷撰写序言,给予极高评价。

从该本画册著录的作品来看,陈从周于张大千一门的山水花鸟人物都是花过一番扎扎实实的临摹功夫的,并由大千之门上溯石涛、白阳乃至唐宋人物、花鸟等,书法则于颜真卿、欧阳询、张猛龙碑、张迁碑等用力颇多,虽然主要还在临摹学习阶段,但笔墨气韵已初具规模。

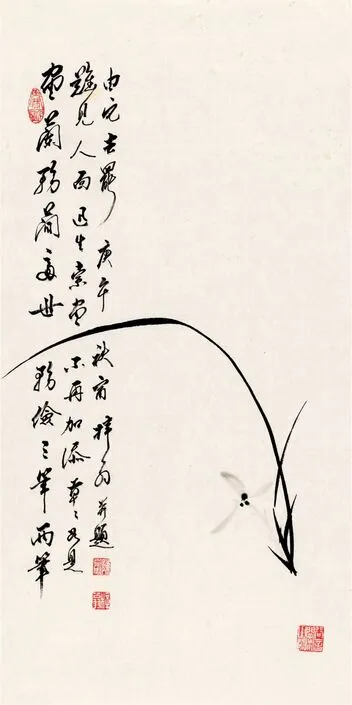

《画兰务简图》 陈从周 1990年

《红梅》陈从周 1984年

《梓室墨瀋图》 陈从周 20世纪70年代

20世纪50年代起,陈从周醉心于石涛、八怪、八大、青藤、老莲等人作品的临摹,尤其钟情于郑板桥的兰竹。他倾心于郭熙、倪云林、石涛、恽南田等人的山水和画论,同时对吴昌硕、齐白石、陈师曾等的画作及学术主张尤为关注。特别留意潘天寿、丰子恺两家。

对于江南各画派,他也均有了解研究,谈及沪、杭一带的名画家,简直如数家珍。20世纪60——70年代,陈从周的书画已经融诸家之长,逐步显现出自家清逸雅健的风格境界来。为了追求“写画”之境,陈从周不断地在原有基础上削繁就简,注重自我思想情绪的表达,追求情景交融的意趣。

重人品、讲学问,重师承、讲传统,重才情、讲气韵,无论从书画作品还是书画理论来看,陈从周所崇奉的,都是最纯正的中国文人传统。正是这一传统,让他不仅仅满足于成为一名园林建筑家、书法家、画家、散文家、诗人,而是要成为一位融会贯通的“通人”。正如他所说:

中国园林诗情画意的产生,还源于中国文化深厚的基础。它同文学、戏剧、书画,是同一种感情不同形式的表现。诗歌用文字做语言,书画用线条色彩做语言,园林用植物、山山水水这些自然实物做语言,说的都是同一个东西,那就是中国人的感情,中国人对美的追求。

渊源有自,风骨长存

陈师曾在《文人画之价值》一文中提出了文人画的四大要素:第一人品,第二学问,第三才情,第四思想。从今天的视角来看,似乎多与绘画本身并无多大干系。但我们联想到黄道周所言:书法只是人生“第七、八乘事”,可见历代文人向来是先重人、后谈艺。

中国传统文人融儒、释、道诸种思想于一炉,贵在风骨(富贵不能淫、贫贱不能移、威武不能屈)、情怀(家国情怀与人文情调),落脚点在学养,琴棋书画诗酒茶,则是外在表现形式而已。这就决定了传统文人不是专家,而是通人。所谓“穷则独善其身,达则兼济天下”,总是以“修齐治平”为根底的。正是基于这一点,近代学人胡哲敷才会提出:五百年来,能把学问在事业上表现出来的,只有两人,一为明朝的王守仁,一则清朝的曾国藩。

陈从周的心底,即便没有深埋着“成圣”的种子,至少也是潜藏着“成贤”的基因的。对于大是大非,他绝不轻易妥协;对于脚下的这片土地,他有着浓重的家国情怀。作为一位国际知名的园林建筑家,他对神州的每一寸土地都抱有使命感,毕生致力于测绘、研究古建筑,先后出版《苏州园林》《扬州园林》《绍兴石桥》《中国民居》等多本专著,并参与、主持多项古建筑勘查、修复工作。为了促成老建筑的修复,他与施工队伍同食同宿,却不惜放弃自己应得的报酬。

为了保护青山绿水,他大声疾呼“还我自然”,并第一个提出“绿化就是文化”的学术观点。今天看来,这一观点是多么正确而又富有前瞻性。为了保护当时正在炸山搞开发的南北湖,他多次给当地的市、县主要领导进言,并在报上发表相关文章呼吁,直至最后上书给当时的国家最高领导人;为了保护上海一处老建筑,他不惜与主管领导拍桌子以致中风住院。

对于喜欢他字画的朋友,无论职位高低、亲疏远近,他多有求必应,并戏称为“不求也应,敞开供应”。他坚持只以书画交友,不为拿书画换大钱的时风所动,经常在自己的书画作品上题识自作诗以明志:

素笺未便论宽长,消尽晴窗半日闲。老我卖文休卖画,丹青只把结缘看。

磊落甘居第二流,梓翁风度也悠悠。平生不卖书同画,我与人间何所求。

他自作的题画诗,常常充满文人意趣,嬉笑怒骂,皆成文章,蕴含了他的思想情趣,也寄托着他的喜怒哀乐。晚年他经常使用一方刻有“阿Q同乡”的印章,既表明自己是绍兴人,也是一种自我调侃,再深一层看,未尝不是他对中国传统乡土文化的一种自我价值认同的表现。

教了一辈子书,陈从周当真可谓桃李满天下。他反对灌输式的教育,提倡启发式的培养,常说自己带研究生用的是“中国传统的师傅带徒弟的方法”。因为他要培养的不是“一个模型里出来的工业品”,而是“得到土壤中各种营养后培育出来的千姿百态的农产品”(叶圣陶语)。他雅好昆曲,并带领他的研究生一起听昆曲,期待用昆曲的雅韵涵养新一代的学人。因为他深知传统文人的“书卷气”无法速成,而是靠中国传统文化这只“大熏炉”天长日久熏染出来的。他想要培养的不仅仅是某一方面的专家,而是既能够传承中国传统文化之衣钵,又可以撑起现代社会发展之大梁的新一代“通人”。

如今,网络让世界联系得更加紧密,各类艺术流派你方唱罢我登场,新文人画似乎也已成为其中的一股力量。然而,像陈从周这样典型意义上的“老夫子”不是越来越多,而是越来越少了!唯其少,才显得弥足珍贵,才更加值得我们去了解他、去研究他、去亲近他。陈从周不是书家、不是画家,甚至不是现代意义上的园林建筑家,他是中国文人传统最纯正的薪火相传者,一位自由驰骋于思想与艺术王国中的“通人”。