昆明湖史话

林硕

清乾隆九年(1744年),是中国园林史上的一个重要时间点。是年,“万园之园”圆明园的改扩建工程落下帷幕。清高宗弘历亲书宸翰《御制圆明园后记》,其间有“帝王豫游之地,无以逾此。然后世子孙必不舍此而重费民力,以创建苑囿,斯则深契朕法皇考勤俭之心以为心矣”。换言之,乾隆帝公开垂训后世子孙:圆明园已达至臻,日后切勿另辟新园,如此才能符合朕与皇考(雍正帝,笔者注下同)撙节俭朴之风。只是说归说,做归做。乾隆十年(1745年)七月,香山静宜园的扩建工程破土,至乾隆十一年(1746年)三月方告结束,工期持续了九个月左右。就在朝臣们以为弘历只是一时兴起之际,这位“十全老人”竟再次食言。

乾隆十五年(1750年),人们发现一座规模远胜静宜园的皇家园囿——清漪园在京师西北郊的瓮山动工建设,这也是“三山五园”中最后落成的园林,至乾隆二十六年(1761年)竣工,耗时十一载。根据乾隆三十二年(1767年)内务府奏稿统计:营建清漪园工程用银凡四百八十九万七千三百七十二两三钱四分六厘。究竟是什么原因,会让乾隆帝不惜出尔反尔,不惜斥巨资再建别苑呢?对此,坊间众说纷纭。为了平息种种猜测,弘历挥毫写下了《御制万寿山昆明湖记》,阐述了两点理由。

清高宗的生母(也有人说是养母,生母是海宁陈家陈阁老的夫人)崇庆皇太后钮祜禄氏生于清康熙三十一年十一月二十五,那年是1693年。如果按照今天的公历的算法,那到乾隆十六年(1751年)是58岁。不过,按照民间传统的算法,是计算虚岁,即59岁。国人每逢整寿有“过九不过十”的习俗,所以弘历就决定在乾隆十六年为母亲操办了一系列盛大的祝寿活动,并绘制了《万寿庆典图》。

为了这场隆重的贺寿典礼,清高宗早在一年前,即乾隆十五年(1750年)便开启了营建清漪园的巨制。次年,“万寿山昆明湖”石碑落成,背面刻有弘历所书《御制万寿山昆明湖记》,言道:“得泉瓮山而易之曰万寿,云者则以今年恭逢皇太后六旬大庆,建延寿寺于山之阳,故尔。”既解释了将“瓮山”改称“万寿山”的原因,又委婉地讲述了此次另建新园的初衷——孝道。为到达凸显“孝”字的效果,万寿山南麓的主体建筑被命名为“大报恩延寿寺”,以“报亲恩”呼应“祝万寿”。

“为母祝寿”理由固然符合“孝道”,但说到底还是皇室“私事”。于是,弘历在《万寿山清漪园记》中重点阐述了修建清漪园的另一个堂而皇之的理由——弭平水患。不管是哪朝哪代,河渠治理关乎国计民生,称得上“国家之大事也”。

京城西北郊历来泉水众多,金代既有“八大水院”。瓮山泊(昆明湖的前身),亦有“西海”“西湖”“金海”和“七里泺”等称谓。早在元代至元二十九年(1292年),郭守敬奉旨开凿通惠河之时,就将西山周边以及温榆河上游十大泉水引入湖中,利用瓮山泊作为黑龙潭与京城水系之间的水利枢纽。

乾隆朝营建清漪园,其中一项最重要的工程就是对瓮山泊进行疏浚改造,主要分为以下几个步骤。首先,凿掘开拓湖面。拓宽后的水域面积达到220公顷,是旧湖的两倍之多,占到整个清漪园总面积的3/4。其次,在湖面之上修筑堤坝(东堤、西堤)、设立水闸(青龙闸、二龙闸),借此增加其调节、蓄水能力。最后,修建绣漪桥、十七孔桥、“西堤六桥”以及楼台亭阁点缀其间,熠熠生辉。改造后的瓮山泊对整个北京西北郊水系起到了蓄水防洪的作用,“昔之海甸无水田,今则水田日辟矣”,在客观上不仅起到了疏浚沙泥隘塞的良好效果,還由此衍生出了著名的“京西稻”。

眼见水患治理初见成效,弘历下诏将“金海”改称“昆明湖”,晓谕中外。至于为何将瓮山泊易名,还要从汉武帝讲起。西汉中期,张骞通西域之际,在大夏(巴克特里亚,今阿富汗周边)见到了蜀布、邛竹杖,得知西南有国名身毒(印度),并将此讯息禀告汉武帝。天子乃令王然于、柏始昌等穿越横断山脉前往身毒,以打通“南方丝绸之路(南丝路)”。使团抵达滇国后,滇王派遣了十几批人马,协助探寻、开辟道路,皆被昆明国所阻。武帝遣军由南下征伐昆明,无奈其地有方圆三百里的滇池作为天险(亦有洱海之说),无功而返。西汉元狩三年(公元前120年),刘彻下旨开凿“昆明池”,以操练水战,自此成为长安最重要的河湖之一。唐太宗李世民更是对昆明池格外青睐,时常泛舟湖上,写有《冬日临昆明池》。自太宗以降,后续又有德宗、文宗,斥资“三修昆明池”。是故,弘历将瓮山泊改名“昆明湖”,很大程度上是想证明自己的文治武功远迈汉唐,还曾煞有介事地命健锐营在湖中操演驾船、水战,“兼寓习武之意”(《御制万寿山昆明湖记》)。

尽管乾隆帝搬出了为母祝寿的理由,是为了堵住天下悠悠之口,但我们不能因此质疑他为崇庆皇太后贺寿的诚意。作为历史上事母至孝的皇帝,弘历除了修建清漪园之外,还决定奉母南下游赏江南美景。路线是从北京出发,由绍兴回銮。全程5800余里,历时112天。

清高宗和崇庆皇太后南巡驻跸无锡之时,惠山脚下的寄畅园给母子二人留下了深刻印象。为了能让母后在北方也能领略苏杭风光,乾隆帝自“携图以归”,决定在清漪园中兴建了别具特色的惠山园(谐趣园的前身),由亭、台、水、榭等十三座建筑组成,由桥梁与游廊相互连接,浑然一体。这位一生作诗4万余首的君主,以惠山园为题创作了151首,占到了清漪园主题诗作的1/10,偏爱之情溢于言表。嘉庆年间,清仁宗颙琰因其皇阿玛《题惠山园八景·序》中有“一亭一径足谐奇趣”之句,将园名改成“谐趣园”,以示纪念。

清咸丰十年(1860年),英法联军在北塘登陆,向京师逼近。博多勒噶台亲王僧格林沁统率满蒙骑兵在八里桥阻敌失败,咸丰帝奕詝“北狩”热河。10月6日,法军抵达海甸;次日,英法部队会合,对包括圆明园在内的“三山五园”进行劫掠,是为“庚申之变”。清漪园中的大部分木质建筑被焚毁,只有铜质建筑(宝云阁)与石质建筑(谐趣园知鱼桥)幸免于难。如今,我们难以饱览清漪园全盛时期的风貌,却可以通过画卷领略晚清时期颐和园的湖光山色。

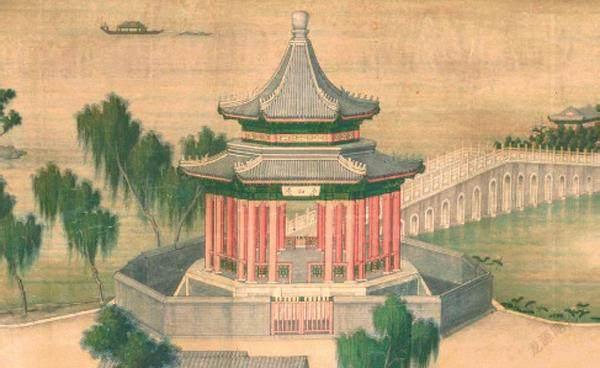

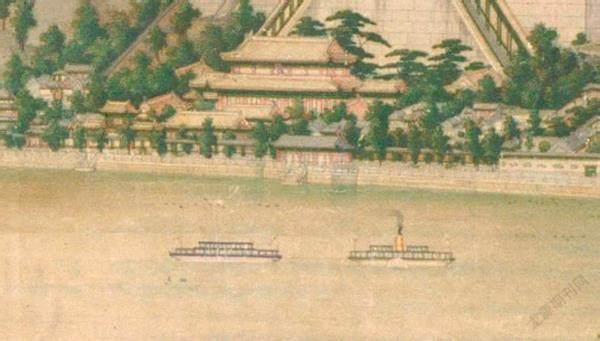

故宫博物院藏有一幅清人所绘《颐和园风景图》,作者佚名,绢本设色,画卷纵187.5厘米,横374厘米。此图以昆明湖东南岸的“廓如亭”为中心,构图视角向西北方向展开:自东向西绘有文昌阁、佛香阁、豳风桥、玉带桥、治镜阁、镜桥、练桥、景明阁和柳桥等建筑尽收眼底,并以玉泉山为远景。画师笔法敷色细腻,无论是对近景的镇水铜牛、十七孔桥,还是远处的西堤诸桥均刻画细致,反映出晚清宫廷建筑绘画的水平。

纵览整幅《颐和园风景图》,昆明湖北岸的佛香阁显得格外显眼。钱塘吴振棫著《养吉斋丛录》卷三十六:“清漪园在圆明园西约五里,即万寿山。旧名瓮山,前临昆明湖。乾隆辛未(即乾隆十六年,1751年)皇太后六旬圣寿,就山阳建大报恩延寿寺,因易山名曰万寿。寺后初仿浙之六和塔,建窣堵波未成而圮”。“窣堵波”即塔,是梵文 (stūpa)的音译。乾隆二十三年(1758年),工匠们已经将宝塔建至第八层,只差一层即可完成九级浮屠,却突然接到圣旨:“万寿山延寿塔工程遵旨停修”,后被改为我们今天看到的“佛香阁”。

关于“拆塔改阁”的原因,坊间传得神乎其神,大概意思是:在大报恩延寿塔选址兴建过程中,在地下意外挖掘出一座古墓。有知情人透露:此系前代后妃,埋骨于此,不宜轻动。弘历并不妥协,坚持按计划施工。待挖到墓门之际,发现上面写有“你不动我,我不动你”八个大字。乾隆帝见状,甚为惊诧,命人拆除业已完成的八层宝塔,将土回填,在其上造佛香阁以镇。关于墓主人的身份:有人说是元世祖忽必烈之妻——顺生皇后弘吉剌·察必;还有人说是明宪宗朱见深的宠妃万贵妃。甚至还煞有介事地写道:察必皇后临终之前留有遗言,五百年后有天子替我守陵。此种说法,实属无稽之谈。且不说察必皇后、万贵妃薨逝后各有埋骨之所,即使塔下真有某位前朝后妃之墓,工匠们也应该在地基打桩之时发现,而不是等到修至八层之际,完全经不起推敲。

明人孙承泽所撰《春明梦余录》亦阐述过大报恩延寿塔“未成而圮”的原因,谓“京师西北隅,不宜建塔,遂罢更筑之议”。该论断同样与事实不符。在《颐和园风景图》上,我们可以清楚地看到远处的玉泉山上矗立着妙高寺的妙高塔、香岩寺的玉峰塔、华藏海禅寺的华藏塔。除此之外,在玉泉山西麓尚有一座琉璃塔,因取景角度问题没有出现在画面上;此塔名为圣缘寺多宝琉璃塔,与万寿山北麓花承阁建筑群中的多宝琉璃塔堪称“姐妹塔”。

花承阁始建于乾隆十九年(1754年),整体建筑坐落在直径60米的半月形砖砌高台(半圆城)之上,由牌楼、艮岳太湖石、莲座盘云佛殿、东配殿、西配殿、六兼斋、花承阁、多宝琉璃塔,以及三十七间彩绘游廊共同构成。六兼斋与花承阁分别位于建筑群的两侧,经游廊相连;中轴线上则是主殿——莲座盘云,殿内供奉有“倒坐观音”。多宝琉璃塔建于独立的小跨院之内,塔高五丈有余,八脊攒尖七重檐,塔身由黄、绿、青、蓝、紫的五色琉砖镶砌而成,凡596块,“黄碧彩翠,错落相间”。塔旁立有《御制万寿山多宝佛塔颂碑》。石碑为僧帽顶,刻有“御制万寿山多宝佛塔颂”,以满、汉、蒙、藏四种文字书写(四样字)。

彼时的京师西北伫立有四座琉璃塔,除清漪园花承阁这座外,其余三座分别位于静宜园宗镜大昭(昭庙)、静明园圣缘寺以及圆明园法慧寺。有人将四塔并称为姐妹塔,实则不然。花承阁与圣缘寺的两座多宝琉璃塔,与香山昭庙的七层密檐实心琉璃万寿塔的造型截然不同。实际上,后者是为了迎接六世班禅所建,与承德须弥福寿之庙后山的琉璃万寿塔才是一对,不可混为一谈。

上述四座琉璃塔因其材质抗火,幸运地躲过了“庚申之变”,但西郊“三山五园”却惨遭焚毁。曾经在其间度过了百余年岁月的清皇室们,每时每刻都惦念着复其旧观,重现昔日的辉煌与荣光。

自同治初年,轰轰烈烈的太平天国运动归于失败。清穆宗载淳以为四海承平,考虑到两宫太后垂帘听政过于劳累,无娱游休息之地,打算启动西郊行宫重建工程,拟重修圆明园。然而,恭忠亲王奕䜣、都察院御史沈桐甫以“当今內患虽平,外难日亟,库藏无存蓄”为由,力谏不可。光绪年间,重修园林之议再起。慈禧皇太后之所以热衷于此,与德宗载湉即将亲政有关。随着光绪帝日渐长大,慈禧的归正之期也步步临近,不得不为自己退休后的生活进行规划。然而,晚清以降,列强拥入,边疆烽烟四起,海防、塞防全面告急;甚至左宗棠收复新疆的军费也是“红顶商人”胡雪岩四处奔走,以江苏、浙江、广东等地的海关收入作担保,举借外债方才凑齐。在此情形之下,财政实在难以承受大规模的离宫修复工程,故慈禧太后的目标改为规模相对适中的清漪园。

光绪十二年(1886年),慈禧太后授意小叔子加妹婿——总理海军事务大臣、醇贤亲王奕譞递呈《酌拟规复水操旧制参用西法以期实济折》,搬出乾隆朝“健锐营、外火器营本有昆明湖水操之例”,请求恩准由海军衙门、神机营会同办理,恢复旧制。奏入,纳喇氏当天即行批复:“准海军衙门奏请规复水师旧制,参用西法,复京师昆明湖水操内外学堂。”于是,原本用于购置炮舰弹药的海军经费2000万两白银,被挪到万寿山下设立“昆明湖水操学堂”,实际上绝大部分资金用于重修清漪园,作为退休之后“颐养冲和”的处所,始有“颐和园”之名。乾隆帝做梦也想不到,自己百余年前的“昆明湖水操”,竟然被后世子孙用来瞒天过海。

虽然昆明湖水操学堂的设立,只是纳喇氏用来掩盖自己荒奢修园的遮羞布,但奕譞还是煞有其事地从天津机器局定制了“捧日”“翔云”和“恒春”等几艘船只;在《颐和园风景图》中,昆明湖上行驶的那两艘蒸汽小轮船,即属此列。至于学员们操练的课程,就是如何驾驶轮船,拖带慈禧皇太后的御舟——安澜䒄。到光绪二十一年(1895年),北洋水师在中日甲午战争中惨遭覆灭,颐和园内的水操学堂也被“暂行裁撤”。从18世纪中叶到20世纪初,金碧流溢的昆明湖见证了清王朝从康乾盛世走向光宣哀世的历史进程,至今伫立在北京西郊,向新时代的游客们讲述交织着繁华与屈辱的过往。

观今宜鉴古,无古不成今。透过一幅幅历代画师的匠心之作,我们可以窥探历史,映照现实,远观未来,为当下的生活提供参考,让我们一同领略“锦绣京华”的悠悠往事。

3838500218513