第二学段习作单元“小版块”的教学策略

◇福建省厦门市湖里实验小学 庄晓莉

◇福建省厦门市湖里区教师进修学校第二附属小学 陈步华

统编教材从三年级开始,在每册教材中都设置了一个习作单元,意在“改变传统的完全以阅读为中心的编排体系,在重视培养阅读理解能力的同时,引导语文教学更加关注表达,改变多年来语文教学实践中重阅读轻习作的状况”。其中的每一个版块都有其独特的作用,哪怕是夹在单元中间的小小版块“交流平台”和“初试身手”,也大有文章可做。那么,怎么用好习作单元中的“交流平台和初试身手”,让中年级学生获得习作综合素养的提升呢?

一、厘清小版块的大用意,知其然

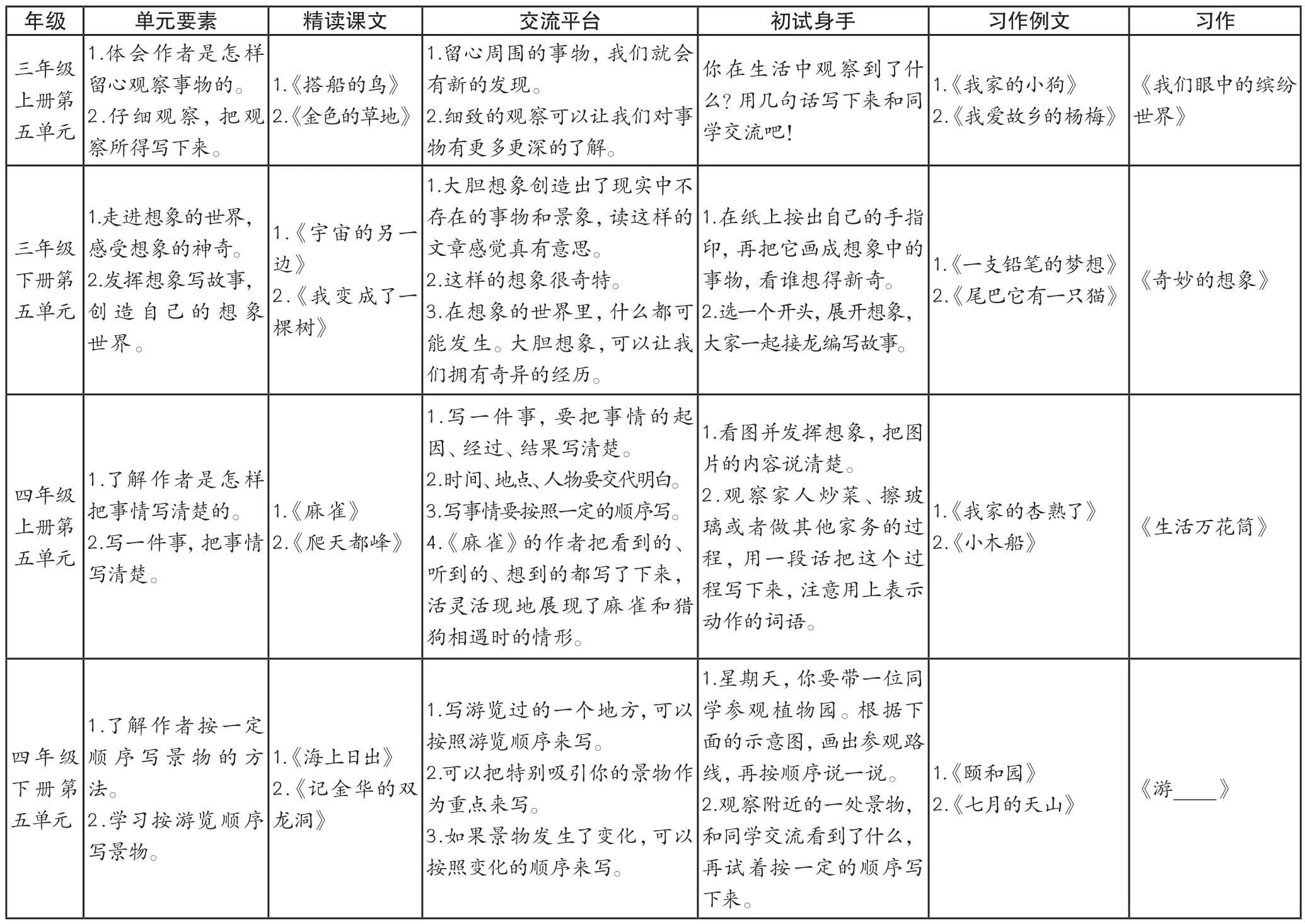

在统编教材中,每一个习作单元都以习作能力的发展作为编排单元的线索,包括单元导语、精读课文、交流平台、初试身手、习作例文、习作六大部分,各部分内容的安排环环相扣,都指向学生习作能力的培养。具体如下表:

1.承接性。从单元组成部分之间的关系看,通过上表,我们可以清晰地看出习作单元是共同呈现一个整体的。每一个习作单元的六个组成部分有一个共同的核心点,这个的核心点就是本单元的“单元要素”。围绕核心点,使六个在形式、内容上都完全不同的部分具有了一种向心力,呈现出一种整体的教学功能。“交流平台”是对两篇精读文章的写法提炼与归纳,“初试身手”则是根据这些写法进行小练笔。这二者恰恰是单元训练从读到写的过渡,承上而启下,缺少这二者的梳理与提炼,习作单元的读和写仿佛就是两个互不相干的版块。

2.灵活性。从编写意图看,习作单元的六部分功能虽各不相同,但这六部分之间是层层递进,咬合链接,螺旋上升的关系。“单元导语”是习作主题和内容的体现;“精读课文”重视在阅读中学习表达方法;“交流平台”整理、归纳习作要素;“初试身手”侧重于习作方法的初步尝试运用,片段引路;“习作例文”则进一步感知方法;“习作”是习作方法的综合运用,形成成果。这六个版块中,“交流平台”和“初试身手”是最小的两个版块,体现出“小、快、灵”的特点,可以灵活地在阅读精读课文时使用,也可以在习作例文学习时呼应,更可以在习作中起奠基作用。

3.互补性。从教学功能看,“交流平台”就是通过回顾两篇精读课文的写作方法进而归纳梳理、提炼方法,为本单元的习作做铺垫。“初试身手”成为“习作”前的一次试写,是对前面学到的表达方法进行尝试运用,这是由“知”试“行”的环节。从定位看,“交流平台”是学法,而“初试身手”是用法。可以说“初试身手”是交流平台的延伸运用,“交流平台”是初试身手的理论依据,两者相辅相成。

二、把握小版块的大功能,尽其用

统编教材编排更指向于语文的工具性和人文性。作为一个习作单元,它的工具性自然就主要体现在学方法、用方法的层面。笔者认为,“交流平台”和“初试身手”这两板块的教学,应从整体、系统、辩证的眼光出发,从语文素养的角度出发,紧扣目标,搭建支架,整合策略,有效落实语言的建构和运用。

(一)指向目标,精准定位

教学目标是一切教学行为的最终取舍依据,它就像方向盘一样,决定着整个单元教学前进的方向,既是教学的起点,也是教学最终的归宿。在习作单元中,单元导语就是导航标,一切教学活动皆应依据单元导语进行设计、实践。仔细阅读,我们不难发现“交流平台”与单元导语是相呼应的,它们在提炼和归纳中对单元导语与语文要素进行发散。“初试身手”则直指语文(习作)要素。两个小版块正是串起单元读与写的线索,在实现单元目标中,它们具有的纽带功能决定了我们在施教这两个版块时,必须要精准定位。

例如,四年级下册第五单元主要是围绕“学习按一定顺序写景物的方法”这个专题进行编排的,这个主题在教材单元的首页以及交流平台和习作单元要求中均明确体现过,这就是本单元的教学总目标。在“交流平台”的教学中,非常有必要引导学生通过回顾精读课文的细节描写,体会作者“按一定游览顺序描写景物”的写法,结合生活经验的分享,体会也可以把印象深刻的景物作为重点来写,还可以用上过渡句,使景物的转换更自然等方法。把“交流”聚焦在“顺序”这个平台上,才能最终达成“学习按一定顺序写景物的方法”这个目标,继而在初步练笔的过程中,才能紧紧地把握“顺序”,结合生活中的体验,依据示意图,写写自己的参观所得,初步尝试运用,从而达成目标。

(二)整合并行,因需调度

《义务教育语文课程标准》(2022年版)就第二学段“表达与交流”方面的目标与内容指出“观察周围世界,能不拘形式地写下自己的见闻、感受和想象,注意把自己觉得新奇有趣或印象最深、最受感动的内容写清楚”。

“交流平台”的一个主要功能是引导学生归纳总结习作方法,为“习作”服务,“初试身手”则是有指导性的“学以致用”,也是为“习作”服务。二者的小而灵活的特点,使得教学中可灵活调度它们的机会较多。把两者有机整合,使其互相联通,同时也可以根据单元教学的需要,适当调整教学的顺序,部分提前,分散训练,如此一来,教学效率会大大提高。

如四年级上册第五单元中的习作要素是“了解作者是怎样把事情写清楚的”以及“写一件事,把事情写清楚”。当学生学完一篇精读课文之后,教师就可以引导学生用聊天交流的形式(即把“交流平台”提前),从刚学过的文章中提取习作技巧,进行整理和总结,练习把“故事写清楚”的技巧和方法,同时,紧接着进行课堂小练笔(即把“初试身手”分散在精读课文的阅读时进行训练),进行一次小范围的场景描写的小练笔。比如在学习翠鸟外形的段落之后,就可以“初试身手”一次,让学生模仿写作一只大公鸡的样子。这样一系列的教学流程下来,学生疏通了知识点,又进行了针对性的小尝试,学有所得,学有所悟。

在实际的教学过程中,内容要有机整合,各环节教学的策略也可因时制宜,整合融通。很多时候,我们未必会拿出一节课进行归纳、总结与提炼,或者进行小练笔。因此,在两个小版块的教学中,往往是分散与整合相结合的方式更方便实用。

(三)搭建支架,促进表达

习作单元作为统编教材编排的创新形式,着力强调的是言语实践活动,整个单元的学习几乎都是在一种交际的语境中展开的,因此,“交流平台”“初试身手”这两个版块具有较强的理性特点,具有路标功能。教学时要着力凸显实践性,利用这两个版块给学生提供相应的“支架”,采用主动实践与深入体验的时空与策略支持。学生在交流中相互激发、主动反思,经历由知到行、由学习到学会的过程,从而提升习作能力。

在三年级上册第五单元的习作单元“交流平台”和“初试身手”的学习中,笔者为学生搭建了若干个学习的支架,让学生习得方法,提升能力。

支架一:忆——以精读文本梳理方法

此环节,教师让学生回顾精读课文《搭船的鸟》《金色的草地》,通过“精彩再现”,让学生细品文中关于描写翠鸟色彩艳丽的外形描写和捕鱼时一连串动词等词句的描写,在比对中,体会细致观察让我们对事物的了解更多更深。

支架二:议——以感性情境激发兴趣

根据“交流平台”中梳理的内容,创设语境,从感性的角度,让学生通过学习伙伴来讨论“观察细致”的好处,激发他们爱观察、会观察的兴趣。

支架三:品——以习作例文验证方法

此环节,透过《我爱故乡的杨梅》中描写杨梅的语段,让学生仔细品味,感受作者如何把观察方法(看到的、摸到的、尝到的)运用到表达中,如何调动多种感官,把事物观察得(写得)更细致。

支架四:试——以初试身手现场练笔

通过播放学校门口上学时的情景视频,让学生说说自己观察到什么,引导学生从大人、小孩、路边小摊等方面观察,然后结合自己平常上学时看到的、听到的、闻到的来写写观察所得,初步尝试用本单元的习作方法来践行,并在与同伴交流分享中巩固、夯实。

在上述的学习活动中,学生始终主体在线,教师特别重视交流互动环节的实施,珍惜并尊重每个学生的每一次交流,让师生互动、生生交流、生本交流能在有效时空保障下充分进行。这些支架的搭建,让学生亲历各环节的言语实践过程,从中获得学习体验,形成言语能力。

小版块里有大文章,也有大智慧。用好习作单元中的小版块,就能为单元的大目标服务,把握好每一部分内容的密切联系,把整个习作单元作为一个整体,找出合理的结合点开展教学,才能让学生在习作实践中真正提升表达能力。