宗族文化视角下传统村落保护及发展研究

——以安徽省绩溪县尚村为例

陈钰凡 | Chen Yufan

贺 勇 | He Yong

浦欣成 | Pu Xincheng

传统村落是地域历史文化传承的重要空间载体,也是我国聚落群体的本土化信仰和行为规范非正式制度的集合体。现如今的传统村落保护工作,已经逐渐从单纯保护聚落整体风貌和单体历史建筑等实体空间,发展到综合保护村落内村民生活状态以及传统习俗等非物质文化遗产,让传统村落中的文化载体“活”起来。在这类“活态传统村落”中,人往往占据着重要的角色。

近年来,有越来越多的学者在传统村落保护研究过程中,将关注的重点转移到宗族文化的现代化重构:“如今,仿佛又回到了村落权力格局复制循环的起点,深层的血缘、亲缘、宗缘等村落社会关系网络,还在村落权力配置中起着重要的作用”[1]。传统村落中的宗族自下而上发挥着村民的主观能动性,对保持村落活态和原真性有着不可或缺的作用。从传统农业社会中的宗族自治,到改革开放后出现的“能人强村”现象,宗族组织作为重要的非正式权威组织,在发展村落中有不可或缺的重要性。从现代乡土社会的角度看,宗族仍能以其血缘和地缘优势在服务乡里和维护乡村社会秩序中发挥作用。在新时期的乡村振兴中,我们或许应当引导宗族组织加入乡村治理的行列,制定和完善激励政策,着力挖掘宗族组织的社会和文化功能,分析推动宗族组织参与乡村治理的机制创新[2]。中规院团队在安徽尚村的实践为传统村落的保护和可持续发展提供了一条可供借鉴的道路。

1 宗族影响下尚村的聚落空间研究

尚村自然村(图1)位于安徽省绩溪县家朋乡,是国家第四批传统村落,也是皖南传统村落保护和发展项目的村庄之一。尚村是宗法制度影响下的传统村落,村落整体形态完整。与大部分传统村落以单祠堂为村落中心不同,尚村以“十姓九祠”闻名,村内共有十个姓氏,其中有六个姓氏在村中修建有祠堂供奉祖先牌位,三个姓氏在家中老屋设有家祠神龛。2017年起,中规院联合团队在尚村开展传统村落保护试点工作,探索具有可操作性、契合地方民情、融合多方力量的传统村落保护与可持续发展路径[3]。

图1 尚村总体风貌

宗族是以血缘关系为纽带形成的社会组织,“宗族社会”是格局、边界、地标、场所等形成、发展与演变的内在逻辑,支配着聚落空间的分化与聚联[4]。作为少见的多姓氏千年古村,尚村各祠堂在村落中的位置、大小和形制体现着传统村落社会权力的分配、控制和占有关系,直接表达了乡土社会中深层次的社会关系建构。同时,各姓宗祠对应的聚落空间可以视为宗族社会在传统村落中的组织形式、礼治秩序及亲属关系等的物化表征。

尚村是多姓宗族式传统村落,以九个宗祠为中心形成不同聚居规模的组团,各姓组团相互影响和协作,因此尚村在总体空间结构上没有明确的核心,呈现多中心组团的组织形态(图2)。以二进院落的许氏宗祠为中心的民居组团以先居优势位于尚村核心区域,高姓宗祠“世保堂”建筑规模最小,但高氏人口众多,围绕宗祠聚居。尚村各家族最初的民居围绕各姓祠堂建造(图3),随着家族的人丁兴旺和财富积累,逐渐扩展形成同姓氏民居组团,奠定了尚村如今的基本聚落格局。在各姓家族迁入尚村的过程中,原住民会将村落中位置最好的地块出让给新迁入的村民,比如帮助最后迁入的王氏和张氏在村落的中心建立家祠,使他们能够在尚村落地生根。费孝通说过:“乡土中国中无法避免的是‘细胞分裂’的过程”[4]。尚村也存在这样的现象,作为血缘地缘合一的传统社区,祠堂可以类比为尚村内同姓血缘社群的“细胞核”,同族民居为“细胞质”,新迁入的宗族祠堂则是新的“细胞核”。从尚村聚落空间可以看出,在宗族文化影响下民居以宗祠为核心,形成呈围绕向外发散状的生长脉络。祠堂作为礼制性建筑,是影响尚村聚落形态发展的核心要素。

图2 尚村聚落多中心的聚落形态

图3 尚村现存宗祠与历史保护建筑户主姓氏的关联

2 基于宗族力量的尚村保护对策

乡村聚落的迁移、建立与发展与聚族而居的宗族发展密切相关,而这类聚落的宗法制度主要靠建祠堂、编族谱、设族田这三项措施来维持。如今,传统的宗族制度的维系方式已与当前乡村社会现实相矛盾。因此,作为传统村落空间的保护者和建设者,建筑师对于“人,是传统村落保护的核心”这一话题的认知就显得尤为重要。例如,应当如何引导当代村民的历史观和对作为传统文化空间遗存宗祠的认同感?传统村落中的新建筑能否重构村民的凝聚力和归属感?新经济影响下的新的管理结构能否回应和提升村民的生产生活水平?在当前传统乡村面临新一轮变革的背景下,保护应该建构在“政府支持,地方主导,社会参与,学者贡献,多方助力”的模式下,而宗族是这个模式下自下而上的力量中不可缺少的一个环节。中规院在尚村探索的模式,为传统村落保护与可持续发展提供了可参考的路径。

2.1 建立组织架构:宗族力量的时代转型

中国的传统乡村社会中,宗族权威能够对维持村庄社会秩序的稳定提供重要帮助,乡绅、族长等基层社会精英们在稳定乡村社会关系、维护家族的利益中发挥积极作用。尽管在现代,宗族这种乡村社会内生的非正式公共权威已不能成为判断公序良俗唯一标准。但宗族权威有助于在政府与村民之间建立缓冲和协调机制,保持村庄内部的秩序。尚村九姓基于宗族力量在1913年共同设立了以粮济贫为宗旨的民间组织——积谷会[5]。中规院的团队在进驻尚村之初就意识到了,正确引导利用这股非正式权威参与村落保护有助于在尚村顺利推进工作。在保护实践过程中,积谷会组织带动村民参与传统村落保护,其核心成员承担了宗族社会中乡绅的作用,逐渐成为保护尚村的中坚力量,充分调动常住村民和离家村民的积极性和主动性,大大降低了管理成本,还使传统村落保护工作有了可持续的基础。

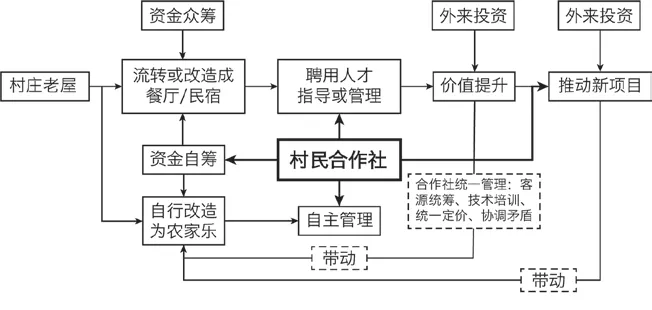

由于尚村劳动力的外流,旅游业未形成规模经济,留村村民的主要经济来源还是农业。中规院团队为此整合了政府、社会和村庄等多方力量,探索建立了传统村落保护发展经济合作社,作为村落保护和产业培育的实施主体[5]。社内成员彼此信任,增加了“社会资本”,更有利于形成规模经济,能更有效地促进经济发展[6]。如村内的徽艺堂客栈就是由原来在杭工作的年轻夫妇经营。为解决老宅产权分散带来的保护发展难题,村内破败闲置的老宅由政府引入资金和专业机构,所有权人可作为股东参与分红,实行统一规划和修缮保护,资金众筹计划将老宅流转或者改造成为餐厅、民宿、展览馆等,为适度发展公共服务和乡村民俗旅游产业奠定了基础。

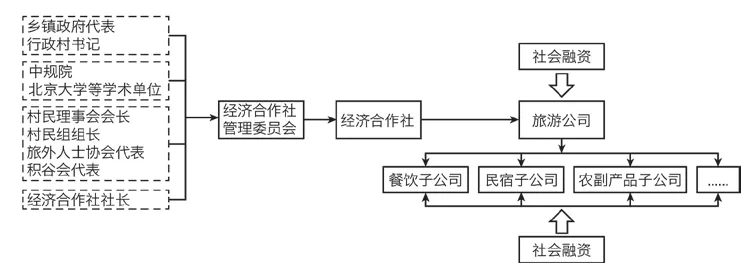

此外,中规院的学术团队派遣了驻村的工作人员作为指导者,架起了村民、政府、学术团队之间的桥梁。驻村工作人员长期居住在尚村,对每户村民进行上门调研,长期动态地了解村民对于尚村发展的看法,将村民组织起来一起参与到乡村建设中,让村民从宏观和长远的角度对尚村的发展有更多的理解。中规院团队巩固推动项目发展的在地机制力量,构建传统村落保护发展专业合作社(图4)和经济合作社管理委员会(图5),指导和协调村落保护工作。同时建立和形成固定的每月理事会会议制度、完善决策制度、财务制度和合作社管理制度。这种基于宗族力量转型的新的乡村管理与组织结构,对于传统村落保护,实现乡村经济振兴具有重要意义。基于血缘和共同文化影响的宗族关系更为稳固,也因此更能从情感和道德的层面使同宗同族人产生共鸣,积极参与到村民经济合作社中。在传统村落保护背景下,以宗族为基础的村民合作社模式是一种良好的过渡途径。

图4 中规院在尚村合作社模式架构

图5 多方参与的保护模式与运作机制

2.2 构建村落认同:旧祠堂的修复

宗族文化的观念早己深深植根于中国传统乡村社会,主要体现在宗祠、族谱、族规等方面。如今大部分乡村的宗祠已完全荒废,如依然使用则仅在逢年过节的时候承担族内祭祀的功能,或者成为村内的白事场所,失去了原本应有的向心力和凝聚力。从乡村聚落格局上看,乡村的宗祠并非孤立存在,其与周围环绕的民居共同构成了内聚型的宗族领域。尚村村民本身是宗族文化和宗族精神的传承者及实践者,是一个传统的以亲缘组织为核心的内生性自治体,可以为弘扬、发展宗族文化主动承担起保护的重任。因此,在尚村进行保护与发展之初做的第一件事情就是团结乡民,重修村内的祠堂。修祠堂与重修族谱、族规、族约相结合,这个过程实际上也是宗族认同感再塑的过程。

尚村作为一个半自治的小社会,村内有声望的老人依然受到大家的尊重,常常参与到村内矛盾的调停和有关村落发展大事的组织和决策中。因此,像重修宗祠这样的大事,祠堂制式样貌由家族内的老人口述或手绘旧貌并复原,工匠是来自村里和附近的木匠(图6)。宗祠是一个家族的象征,而祠堂的好坏直接或间接彰显着一个家族的荣辱,因此尚村的各姓家族在修祠堂的过程中形成了一种潜在的竞争互助关系。修缮的大部分资金出自同姓家族的统筹捐款,当地政府只提供了小部分的启动资金。几乎所有人都同意宗祠的修缮与重建并且希望修建得尽可能更好,每个人捐助的姓名和金额清楚地写在红纸上(图7),开祠仪式的执事单也清楚公示分工。每个祠堂虽规模大小不一,但祠堂的修复重新团结了村民,过程中各家各户都出钱出力、分工明确,也为下一步村内其他建筑更新统筹工作做了铺垫。这也是传统村落与现代住区的不同之处,宗祠作为村民向心力和凝聚力的核心,促进邻里互帮互助,和谐竞争,也使村落更有人情味。从重修宗祠出发,尚村在保护发展过程中将传统社会中村民基于血缘关系追求“宗族认同”逐渐上升为基于地缘关系的“村落认同”[8]。基于此宗族文化对传统村落的保护与发展就有了可行之处。

图6 尚村修缮后的章氏祠堂内景

图7 章氏祠堂重修执事单

2.3 营造场所精神:新场所的建造

舒尔茨认为“尊重场所精神就是与特殊环境为友,从而获得生存的立足点,社会、文化的传统特征往往是取得认同、确定方位的根本。”[7-8]由于时代的发展,虽然宗祠的精神作用依然存在,但不可否认其影响力在不断降低。尚村中的场所精神可以分为三个层面感知:一是作为国家第四批传统村落,尚村有不可替代的地域风貌、聚落格局和建筑形态;二是村落中各姓的宗祠建筑是每个宗族的象征;三是全村十姓人家于村中心共同建造新的公共建筑——竹篷乡堂。尚村形成凝聚力就需要这样的“场”,这也是我们在现代住区缺乏场所归属感、凝聚力的原因。新建的竹篷乡堂(图8)就像是新的十姓“宗祠”,成为尚村带有部分传统宗祠功能的社交议事、助学育才的公共空间,成为了这个传统村落里带着传统“宗族”精神的新场所。

图8 竹篷乡堂建成外景

事实上竹篷乡堂从建设开始到竣工,村民对于这一公共建筑的想法一直在改变,从最初场地清理时的抵触不信任,到随着竹篷建设进程的围观,再到完工后的积极参与使用。由普通的传统民居转化成为公共场所的竹篷,最终成为了一个团结村民、社团议事、乡宴的共享交流空间,成为具有环境特征和感情色彩的空间场所。在日常,竹篷乡堂曾作为餐厅运营,推出过月光豆腐宴等活动,每逢节假日竹篷则会成为村民过节、办节的场所,村民在此议事、观影、饮茶、举办宴席等。同时,竹篷也成为了尚村连接外界的名片和窗口,作为一个“网红”建筑举办了各类社会文化活动,如学术研讨会、摄影展、青年艺术家联合展、艺术节等。围绕竹篷乡堂的其他闲置破败的建筑也借此契机,有了更多转变功能成为展览馆、文化中心的可能性。由竹篷乡堂的建成开始,尚村新的场所中心开始确立(图9~图10)。

图9 竹篷乡堂建成前尚村中心示意图

图10 竹篷乡堂建成后尚村中心示意图

2.4 活态非遗保护:复兴村落文化传统

非物质文化是人对特定环境的感知与所产生的互动,其活态保护涵盖两个层面:一是实体层面,即承载传统非物质文化的活动场所;另一个是精神层面,即实体空间背后的文化内涵。这种完全融入传统村落的文化内涵与传统的制度、民俗、价值理念、生产和生活方式息息相关[9]。尚村不仅传承延续了宗族文化、耕读文化等传统文化,还有丰富的工匠文化。在宗族复兴的背景下,尚村充分挖掘村落的物质和文化资源,推动特色手工艺等产业发展。作为非物质文化遗产的一部分与古建筑等有形的物质遗产共同构成了尚村文化的多样性。

同时,民俗文化的保存也有赖于宗族文化的复兴[10]。尚村目前青壮年外出打工,人口流失村庄老龄化严重,剩下为数不多的老年人,主要收入来自农业,传统的生产生活方式和民俗活动难以为继。但值得注意的是每当逢年过节或是有祭祖、婚丧嫁娶等宗族活动时,传统节庆食物也如旧时那样制作和分享,民俗活动也能够开展。这是传统村落中宗族体系在血缘、地缘、亲缘三者共同作用下长期演变的结果[11],也是在时代背景下,“空心村”已经成为传统村落不太可逆的结果的情况下,尚村依然能在特定时间下做到“空心村不空”的缘由——尚村的全体村民拥有的集体记忆和相似的行为认知,这也是尚村基于宗族力量最珍贵的“人文图景”。以“板凳龙”为例,这样的民俗原本是嵌入在村庄的生活体系中为村民服务的。尚村因其多姓杂居、实力又相对均衡的历史原因,形成十姓共治的管理模式。不同的家族平时都有各自的生活,但村庄又要作为一个共同体运转。“板凳龙”在尚村得以传承,回应了村庄作为一个共同体存在的需求。尚村旅游的核心竞争力,恰恰是形式背后在尚村发展过程中基于宗族力量沿袭至今的合作互助精神。尚村在策划系列活动和节日庆典时有意识地团结乡民,进行板凳龙表演,这也使得外迁的村民会在这些重大的节日庆典时返回村落,参与民俗活动,重拾场所精神。活态非物质文化遗产保护逐渐提高了当地村民传承传统文化的意识和村落自豪感[13]。而一旦培养了村民的文化自信,村民会自然而然地成为乡村文化建设的主体,乡村文化也将在不断创新中得以延续和传承。

结语

在对尚村保护和发展项目的调研中,不仅可以看到整体聚落的变化——传统的宗族社会中各姓宗族围绕自姓宗祠建设民居的村落格局正在被打破,随着新民居的择址建造,尚村的十姓人家开始进入不以姓氏划分的混居状态,而竹篷乡堂的建造,给尚村确立了一个新的场所中心和一个旧屋改造的典型范本;更能通过空间的阅读,重新思考在传统村落现代化转型背景下,宗族对当下传统村落保护的重要性——积谷会参与村民合作社代表着传统宗族的时代转型,宗祠的重修重建凝聚起了原本松散的村民关系,竹篷乡堂作为新时代宗祠象征的场所则成为村民公共生活的舞台,也促进尚村进一步发展。这都表明,宗族文化对尚村村民的行为和习惯仍然有很强的约束力和影响力,如果得到适当的引导,就可以唤醒村民的家园意识,产生强烈的文化认同感和精神凝聚力,形成村落共同体,发挥出巨大的自治力量[15]。

宗族文化对当下的传统村落保护发展有何意义?当前中国正经历现代化转型巨变,如果说20世纪初,学者仅着眼于封闭的聚落和族群中解读宗祠背后的家族关系和群族迁移历史,那么在今天的传统村落,物质环境的日新月异使得乡村结构及文化已发生巨变。建筑师在参与传统村落的保护中,不仅经历着社会的变迁,也塑造着乡村的发展[16]。尚村在整村活态保护的过程中,鼓励村民从宗族文化入手参与和自组织进行村落的更新发展,让村民以主人翁和劳动者的身份持续介入家乡建设[3],为传统村落的活态保护和可持续发展提供了一条可借鉴的路径。让传统村落以一种活着的姿态走向未来。

资料来源:

图4~5:根据中规院提供资料改绘;

文中其余图片均为作者自绘或自摄。