历史时期成渝双子城互动中心、路径变化研究

张铭

关键词:成渝双子城;互动;中心;路径

历史时期成渝互动是西南地区最为重要的城市互动,在不同的历史时期成渝两地总会以不同的形式崛起,成为互动的中心,在成渝互动中发挥中心作用;但成渝两地的地位在巴蜀地区是此消彼长的,发挥中心作用的一方每每能获取更多的资源保障发展,另一方则稍显平淡,在互动中处于附属地位。承平日久时成都往往是成渝互动的中心,而王朝更迭之际重庆才是成渝互动的中心。只有到了重庆直辖以后,成渝两地才打破了历史时期以来此消彼长的格局,出现了两地同时崛起的态势,成为西南乃至西部地区最耀眼的双子星。

历史时期成渝互动轨迹路径长期以水路为主,陆路为辅。水路中涪江、嘉陵江一线及岷江、长江一线在不同的历史时期都曾发挥过主要作用,其他如沱江、长江一线亦曾发挥过辅助作用。陆路中则从秦汉时期的几条要道逐渐发展至明清时期的严密交通网,但其中最主要的还是明清以来最为繁忙的成渝东大路。到了新中国成立以后,随着成渝铁路的建成通车,数千年来成渝互动中水路为主、陆路为辅的格局扭转。成渝互动中陆路逐渐发挥主要作用,水路则地位逐渐降低。研究历史时期成渝双子城互动中心、轨迹的变化,可以为现在成渝双城一体发展提供有力的历史借鉴。

一、先秦时期成渝互动的中心、路径

先秦时期,成渝两地的互动已经展开,只是对此直接的文字记述不多,但通过相关史料,亦可管窥。如《战国策》中《司马错与张仪争论于秦惠王前》已经对成都地区的繁荣有所描绘。司马错认为蜀地经过蜀国开发,以成都平原为代表的的地区已经足够富裕,“得其财,足以富民”,可以作为灭六国以一统天下的重要后方基地。[1]此时巴蜀两地还是以成都平原更为富庶。巴国的中心名义上在江州,即《华阳国志·巴志》所载“巴子时虽都江州(今重庆江北区),或治垫江(今重庆合川),或治平都(今重庆丰都),后治四川阆中,其先王陵墓多在枳(今重庆涪陵)”。[2]巴国由于与楚国、蜀国长期征战,领土、资源大量丧失,都城从与楚国较近的地区一路逆江西迁,最后定都阆中。时巴国国力虚弱,国都经营并不稳定,江州作为曾经的国都实力比起蜀都成都而言有较大差距。因此司马错力主伐蜀,顺势灭巴,并以成都为基地,顺江东下,以江州为前进基地与楚国争夺黔中地区。当然此时巴国境内都城虽然在阆中地区,但开发较好,故张仪“贪巴、苴之富,因取巴,执王以归”,在当地实行间接统治;同时张仪“城江州”,在原巴国故都基础上进一步推动了江州城的建设,将其打造成秦国从成都东下与楚国争夺黔中等地的前进基地。因秦国在蜀地实行直接统治,在巴地仍然保留了巴人的酋长。这些巴人在宋代都未与当地汉族融合,由此江州地区的长期发展与成都相比缓慢得多,在成渝互动交往中主要处于被动一方。[3]而这一时期成渝互动中成都因其经济地位成为互动的中心。

二、汉晋时期成渝互动的中心、路径

汉代是巴蜀在中国历史上地位最高的时期之一。因巴蜀地区经济发展,成渝两城间的陆路交通也有所发展。汉代成都向东翻越龙泉山后经蜀郡所辖的牛鞞县、资中县后可至巴郡。[5]通过《中国历史地图集》西汉图幅可知,西汉时期成渝之间东大路上仅有牛鞞县、资中县两个县。[6]而由《中国历史地图集》东汉图幅可知,东汉时期成渝之间东大路上则有牛鞞县、资中县、汉安县三个县。[7]可见汉代虽然成渝之间东大路已经有了雏形,但是限于当时经济条件、人口数量的限制,沿途配套设施有限,故而这一时期成渝间的陆路互动极为有限。

三国末至西晋初期,王濬在重庆、成都两个地区都曾经营过。在其治理下,成渝两地都有较大发展。其在重庆时,“乃严其科条,宽其徭课,其产育者皆与休复,所全活者数千人”,促进了当地人口增长与经济发展。后王濬迁为益州刺史,遂经略益州,主要發展成都等地,“武帝谋伐吴,诏濬修舟舰”,于是“濬乃作大船连舫,方百二十步,受二千余人;以木为城,起楼橹,开四出门,其上皆得驰马来往;又画鹢首怪兽于船首,以惧江神;舟楫之盛,自古未有;濬造船于蜀,其木杮蔽江而下”。王濬以成都为基地,积极修造战船,筹划灭吴事宜。“太康元年正月,王濬发自成都”,策动伐吴战争,“先在巴郡之所全育者,皆堪徭役供军,其父母戒之曰:‘王府君生尔,尔必勉之,无爱死也!’”[8]王濬率领的伐吴军队在成都造舰船,而军队中有大量的重庆地区兵士,这可视为成渝的一种互动。王濬经营成渝,以成都为大本营,以重庆为前进基地,集合成渝两地战舰、兵士伐吴;但这种互动之中,还是以成都为主。这一时期成渝互动方面,成都明显占据优势、主导地位。

汉晋时期虽然成渝互动中多以成都为主动一方,但是并不是所有的互动都是从成都发起的,也有以重庆为起点与成都进行互动的。如在东汉初岑彭率军攻灭公孙述的行军过程中,以荆门为大本营,溯长江而上进至江州,然后溯嘉陵江而上,“直指垫江,攻破平曲,收其米数十万石”;但公孙述派兵在广汉县等涪江地区层层堵截,于是岑彭亲自率领部分军队“浮江下还江州”,“溯都江而上,袭击侯丹,大破之,因晨夜倍道兼行二千余里,径拔武阳”。因公孙述布防中心在涪江沿线,岑彭从嘉陵江、涪江逆江攻击前进的阻力过大,于是岑彭在此从垫江顺嘉陵江至江州,然后溯长江、岷江而上,迅速攻破侯丹,攻占武阳,直接威胁了成都,“蜀地震骇”。[9]此次成渝互动虽然是以荆门为大本营,以江州为前进基地,但是最终目的是夺取成都。因当时成都仍是西南地区的中心城市,嘉陵江、涪江是这一时期成渝互动的主要通道,故而公孙述的南线防守重心在这一通道上,反而给了岑彭出其不意,走长江、岷江攻击成都的可乘之机。

东汉建安十六年(公元211年),刘备“留军师中郎将诸葛亮,将军关羽、张飞镇荆州”,以荆州为根据地,逆江而上到达江州,然后顺着今嘉陵江、涪江(时名巴水)逆江而上到达绵阳,与刘璋会面,算是进行了一次大规模的成渝之间的互动。[10]建安十八年(公元213年)“先主自葭萌还攻刘璋”,意欲夺取成都,于是“召诸葛亮。亮率云与张飞等俱溯江西上,平定郡县,至江州,分遣云从外水上江阳,与亮会于成都”。[11]此后“赵云自江州分定江阳、犍为,飞攻巴西,亮定德阳”。刘备与刘璋决裂后召集诸葛亮等人入蜀,至江州地区,夺取江州后以之为根据地;赵云沿长江、岷江而上,夺取江阳、犍为,直达成都;诸葛亮则沿嘉陵江、涪江而上以达成都。诸葛亮所走路线与刘备一致。这一时期成渝大规模地互动主要在涪江、嘉陵江以及岷江、长江。刘备及赵云等人主导的两次成渝互动便是以荆州为大本营基地,以重庆为前进基地,目的地则是成都,主要还是因此时成都在成渝乃至西南地区都是经济中心;故而上述成渝互动中重庆虽然是发起的一方,但成都却是最终目标。刘备占据成都以后,注重发展巴蜀内部经济,于是成都、重庆等城市建设逐渐兴起,如蜀汉建兴四年(公元226年)“都护李严更城大城(江州),周回十六里;欲穿城后山,自汶江通入巴江,使城为洲,求以五郡置巴州,丞相诸葛亮不许”[12]。江州在李严筑城后因其在蜀汉的地理位置居中,成为蜀汉应对曹魏、孙吴与南中地区最具优势的中心城市,成渝两地的互动因成渝两地城市建设的发展及经济规模扩大而增加。如延熙中期,涪陵地区“大姓徐巨反,车骑将军邓芝讨平之”。涪陵地区的军事叛乱主要依靠驻扎江州的邓芝就近领军讨平,时“乃移其豪徐、蔺、谢、范五千家于蜀,为猎射官”[13],将重庆的豪门大族迁至成都,进一步加强了成渝的互动。虽然此次成渝互动是重庆发起的,但最终目的是维护成都的稳定,豪强亦是从重庆被迁至成都,成都作为蜀汉都城仍是成渝互动的中心。

东晋时期,成汉与石赵皆是东晋的主要对手,但是因成汉实力最弱,且位于东晋上游方向,威胁更大,于是永和二年(公元346年)桓温也是以荆州为根据地伐蜀,一路逆江而上攻占城池,夺得巴郡城后,便以巴郡城为前进基地,沿长江、岷江溯流而上,一路夺得江阳、犍为等地,“及军次彭模,乃命参军周楚、孙盛守辎重,自将步卒直指成都”,最终攻下成都。[14]此次大型军事行动也以重庆为成渝互动的主动方,是主要背靠东晋荆州而完成的。但成渝这两次大规模互动虽然以重庆为主动发起一方,但主要目的还是夺取成都。这也反映了此时成都在成渝互动中的重要地位。

三、唐宋时期成渝互动的中心、路径

在永嘉之乱后,北方战乱不息,中国经济重心东移南迁进程加快。虽然隋唐前期,北方地区作为政治中心所在地,经济得到较快恢复,也仍是经济重心;但随着安史之乱发生,北方经济再遭重创,经济重心南移之势初定。到元和(公元806—820年)年间,扬州“与成都号为天下繁侈,故称扬、益”[15]。以成都为代表的益州地区在唐代中后期得经济重心南移之利,接受了大量北方移民,故使成都得到进一步发展。此时成渝互动依然以成都为中心。这一时期成渝互动主要依靠岷江、长江的水路。如李白、杜甫都是从成都出发,顺岷江、长江而至重庆后继续东下过三峡地区的,他们在沿途都留下了大量相关的诗文作品。李白的《峨眉山月歌》、杜甫的《宴戎州杨使君东楼》等都是反映他们从成都顺岷江、长江至重庆的所见所闻所感。到了宋代,南方经济发展更盛,经济重心南移的格局基本稳定,《资治通鉴》更载“扬州富庶甲天下,时人称扬一益二”。在这一格局之下,成渝的互动依然以成都为主。此时许多文人从成都出发过境重庆,依然走岷江、长江一线。如范成大的《吴船录》即记载了淳熙(1174—1189年)年间作者自四川制置使召还后,从成都出发,自岷江、长江经重庆东下的见闻、感受。[16]这条水路是唐宋时期成渝互动的主要路径之一,大体得益于戎州地区的开发,使得沿途补给更加便利,治安更加安全。

唐代中和(公元811—885年)初年唐僖宗逃至蜀地,“涪州刺史韩秀升、屈行从反”。陈敬瑄先后派遣庄梦蝶、胡弘略、高仁厚进行征讨,因战事绵延在长江、岷江沿线,导致“江淮贡赋皆为贼所阻,百官无俸”,从东南地区运输至成都的“贡赋”被阻隔,“云安、淯井路不通”,云安、淯井盐斤无法外运,“民间乏盐”,只能食淡。可见唐代中和年间因成都作为唐王朝的“行在”,是这一时期成渝互动的中心及目的地,互动的路径主要是长江、岷江一线,“江淮贡赋”主要通过长江、岷江运至成都。[17]

唐宋时期成渝之间有两条大道可供通行。北道经飞乌县、遂州、合州后最终到达渝州;南道延续汉代形成的东大路雏形,从成都出发经灵泉县、简州、资州、昌州、永川到达渝州。[18]通过《中国历史地图集》北宋图幅可知,唐宋时期成渝之间两条互通的大道上所设州县数量大幅增加。[19]可见随着唐宋时期我国经济重心南移格局基本定型,成渝之间大道上人口增加、经济发展,相应的配套设施增加,故而这一时期成渝之间的陆路互动大量增加,其中南道承袭汉晋以来的交通资产,更加繁荣。

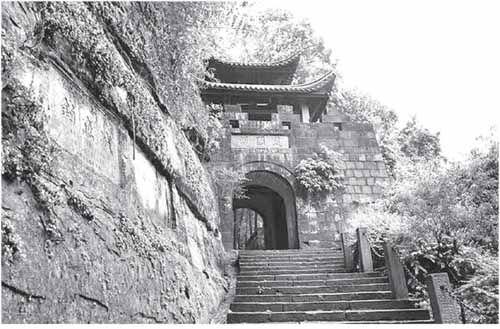

宋末以来,因蒙古与南宋在成渝地区的大规模拉锯战,成都在蒙古军队数次攻击之下逐渐破败。不过在成都之东,嘉熙四年(1240年)春,面临蒙古的大军压境,彭大雅主持重庆城抢筑完毕。此次筑城主要考虑防御需求,因此彭大雅城的西线、北线都大幅向外扩展,城池范围较李严旧城扩大了近两倍,防御能力增强。[20]此即王国维所云“彭大雅守重庆时蜀已残破,大雅披荆棘,冒矢石,竟筑重庆城,以御利阆,蔽夔峡,为蜀之根柢,自此支吾二十年,大雅之功也”[21]。因山城防御体系的构筑,重庆城继续大规模扩建,重庆的地位逐渐提升。其与周边的合川钓鱼城等共同构成了南宋西部防御的主要战略中心。自此以后,先秦以来成渝互动中始终以成都为中心的格局逐渐松动。特别是阔端于端平三年(1236年)攻占成都后,西川地区人口损失十之七八,成都残破颇甚。淳祐元年(1241年)成都再次被蒙古军队攻破,酿成“西州之祸”。淳祐三年(1243年)余玠入蜀后,因成都已无险可守,巴蜀政治经济中心的地位不复存在,遂积极经营重庆。由是,巴蜀政治经济中心彻底转至重庆。[22]这样一来,宋末成渝互动便以重庆为主。蒙古军队历次从成都进军重庆,都以夺取重庆为目标。彼时山城防御体系中的重要城寨皆扼守重要大江大河或陆路交通(如神臂城主要扼守长江一线),但因钓鱼城位置更加重要,扼守三江交汇之地,控扼腹地更广。这一时期成渝之间的互动遂以嘉陵江、涪江这一水路交通为主。

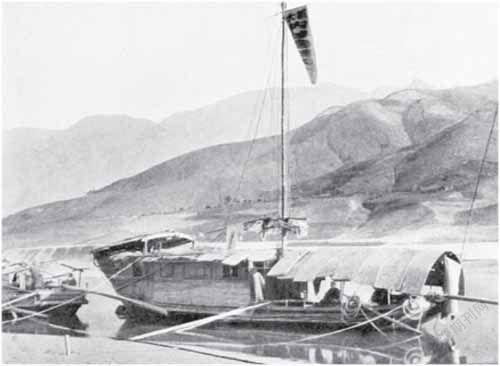

元朝招降钓鱼城后,重庆在较长时间内都是四川行省治所,是四川的政治经济中心。在至元二十七年(1290年)以后,四川省治迁回成都。元末明玉珍起义后荡平元朝在巴蜀的势力,在重庆建立大夏政权,定都重庆,在巴蜀范围内正式确定了重庆的政治经济中心地位。[23]因此元代成渝互动中,重庆、成都都曾做过中心。重庆在元代前期、末期都是巴蜀的中心城市。这一时期因疆域一统,成渝之间大宗贸易往来仍走岷江、长江一线,涪江、嘉陵江一线的地位远不及宋末时期了。元代成渝之间的岷江、长江水路主要经过城市为成都、广都、安平、龙山、眉州、鱼陈、青神、峰门、牟差、嘉定、赵坝、净江、三圣、犍为、月波峰、宣化、真溪、喝口、叙州、江安、泸州、石门、重庆等。这是元代从成都沿岷江而下到重庆的“川江水路”,也是成渝互动的主要交通线路。[24]

四、明清以降成渝互动的中心、路径

元明之交,随着明玉珍在重庆建立大夏政权,重庆成为巴蜀乃至西南地区的中心,因此这一时期成渝互动以重庆为主。在朱元璋攻灭明夏政权后,巴蜀地区自然条件更加優越的成都更为朝廷倚重。故明清时期,巴蜀地区的政治经济重心主要在成都,重庆地位也在逐渐提升。成渝之间的互动仍主要依靠岷江、长江一线水路,成都到重庆顺流而下,较为便捷。在明代,成渝东大路逐步成型;清代,成渝东大路更加稳定,从巴县向西可经佛图铺、石桥铺、二郎铺、白市铺、凤山铺、走马铺、来凤驿、帽子铺、石梯铺、高吉铺、界牌铺、新桥铺、铁山铺、石佛铺,永川东臬驿、土朱铺、耗子铺、邮亭铺、石盘铺、倪家铺、峰高驿、梧桐铺,荣昌底铺、高池铺、磁窖铺、安富铺,经隆昌、内江、资中、资阳、简阳到成都。[25]这一时期成渝之间的互动从重庆到成都,若以人员往来为主,则走东大路的陆路交通线。如《华西旅行考察记》载1877年英国传教士爱德华·科尔伯恩·巴伯从重庆通远门出发,经白市驿、来凤驿、璧山、永川、荣昌前往成都考察。若从成都到重庆,无论运货或人员往来,多走岷江、长江水路一线。

但从下江地区前往成都,时人多会乘船至万州登陆。主要是因为清末川江轮船商业运营大规模开始前,当时一般民船从宜昌上行至重庆,在正常情况下需20日左右的时间;遇到涨水时节,需要40日乃至70日才能到达。[26]故而许多旅客多会选择在万州登陆,来结束水路旅程。如《蜀游闻见录》载清末民初“由万县陆行赴成都省,为小川北路;行李箱笼或挑或扛,两人合抬谓之扛,如抬轿式;客则或两人轿或三丁拐,三丁拐者,轿前两人轿后一人也;计十四站,中途至顺庆、蓬溪两处须备放棚一日,放棚者,长夫休息之期,旅客例须犒赏也;如因事行急,不允放棚,将犒赏费如数发给,亦可照办”。此路“系往来大道,沿途旅馆,阔大不殊衙署,饮食亦鲜洁异常”。[27]《巴蜀旧影》作者、日本人山川早水在1905年初入川时即走的这条线路。这条线路比逆江而上至成都或到重庆后走成渝东大路都要节约大量时间。1906年夏季山川早水出川时则从成都经眉州、嘉定府、犍为到叙州府,经南溪、江安、纳溪、泸州、合江、江津到重庆,走的依然是岷江、长江一线。[28]日本人中野孤山1906—1909年来中国任成都补习学堂、优级师范学堂教习时,在经过峡江地区到达万县后,走中大路经梁山县、大竹县至顺庆府,然后经蓬溪县抵达成都,返程时亦走岷江、长江水路到达重庆。[29]可见明清时期,为节约时间,成渝之间的互动起点并不一定从重庆出发,而是从更下游的万州登岸。这是近代重庆整体地位上升,与成都互动频率大幅提高的重要表现。

1876年英國以“马嘉理事件”为借口,强迫清政府签订了《烟台条约》,将宜昌开为商埠。宜昌成为窥探巴蜀内地的桥头堡。当过英国领事的谢立三考察西南内地以后认为“只消宜昌至重庆通航,则汉口一路洋货可自重庆转运”;“若再将轮船上至叙府,则广州西入云南之货,也极可能大部改道长江”。谢立三甚至认为浅水轮船可通达泸州、叙府、嘉定与合州,川江航道惟一称得上真正的险滩者只有“新滩”一处,因而他再三强调利用轮船可以顺利在川江航行。至于《烟台条约》更将川江通航作为重庆开埠的前提;而要实现重庆开埠,就必须首先实现宜渝通航。1890年中英两国在北京订立了《烟台条约续增专条》,英国通过此项条约正式取得了在重庆开埠的特权。1891年海关建立,海关总税务司赫德派英国人霍伯森出任重庆关税务司。列强“通过海关把重庆作为侵略四川以至西南地区的一个据点,从经济上扼住了重庆和四川以至西南的咽喉”[30]。为扩大侵略的权力,英国人立德乐、蒲兰田等人积极利用轮船试航川江航道。蒲兰田认为“重庆以上的长江轮船航运业,仍有潜在的发展空间,从重庆到叙府,长江水路里程有250英里,一年中至少有8个月的时间适于轻载、吃水浅的轮船航行;夏季,从叙府至嘉定这100多英里的岷江河道也适于通航,甚至远至四川省会成都附近的江口镇都能够乘坐小火轮到达。[31]川江行轮的开辟,使得重庆、成都之间的互动更加便利,而作为对外开放中心与经济中心的重庆与作为政治、文化中心的成都互动则达到辛亥革命以前的历史最高水平。

清末民初,随着川江行轮的开拓,无论逆江而上还是顺江而下,轮船运输更加便捷,于是因重庆位于嘉陵江与长江交汇口,拥有广阔的港口腹地,故而重庆地位逐步提升。其实随着清末列强势力沿江而上以来,重庆在未开埠前就已经是巴蜀地区的经贸中心了。英国人托马斯·桑维尔·库珀在1867—1868年溯江而上前往西南地区考察时就说“重庆是华西所有贸易往来的中心”,称当时成都等西南地区主要外运的货物都集中到了重庆。他又指出,同治(1862—1874年)年间,普通帆船在夏季可以在成渝之间顺利往来,全年中则可以任意时间在重庆、嘉定之间往来,成都到嘉定之间则需换船往来。[32]而成都在清末依然保持着政治、文化中心的地位,于是成渝之间的互动更加频繁,仍以岷江、长江及东大路为主。明清以来至民国初期,岷江、沱江一直是成都沟通重庆的重要通道,“成都与重庆间船货往来不绝”。但随着民国7年(1918年)起军阀自立防区,各有所谓江防之设,成渝之间的水运遂受阻,航道淤塞,纤道荒芜,迫使成渝大马路加快了建设步伐。[33]

明清时期成渝之间的互动除了满足军事政治需要外,亦对巴蜀之间的经济交流有了加强,更对成渝周边地区经济有较大的推动作用。如清代在四川地区矿产资源开发过程中,大量铜铅被运往成都、重庆地区。矿产品在成渝之间的大规模交流,推动了当地经济发展,如乾隆(1736—1795年)前期“建昌会理州属黎溪铜厂坐落深山,商贩收买甚少,而厂商本少力微,未能远运求售”,而“重庆为水陆通衢”,于是川省官员请求将黎溪铜厂所收铜斤“量给微利,官为收买;转运重庆,招商出售”。[34]乾隆后期酉阳州产“铅”,其“铅旺,盖铅斤初开时,硔旺煤旺,商民趋之若鹜”,所产铅斤主要运往成都以资宝川局鼓铸钱币。[35]清代川省所产铜斤还运销北京及陕西、湖北等邻省鼓铸钱币。矿产资源的外销亦推动了成渝互动的发展进程,如乾隆十九年(1754年)四川乐山县老洞沟铜厂即“解运京铜一百四十万觔(斤)”,“于滇铜过川时,分七次带运”,需要老洞沟铜厂将铜斤首先从乐山县老洞沟通过岷江、长江运至重庆,“自重庆运交京局”。[36]川铜运销陕西主要在乐山县老洞沟铜厂采买铜斤,通过陆运至“嘉定水次”,然后顺岷江、长江而下至重庆,然后溯嘉陵江而上至略阳,再自略阳陆路运至陕西西安。[37]乾隆前期川省所产铜斤亦协济湖北,如乾隆二十年(1755年)“川省乐山、建昌二厂除拨解京、陕外,尚可拨矿铜二十万斤以供楚北鼓铸,岁以为常”。此后乐山、建昌两处铜厂就长期供给湖北鼓铸,以二十万斤为率。其中乐山厂铜运楚的线路是先陆运至“嘉定水次”;建昌厂铜则先陆运至成都水次,然后水运至嘉定水次,与乐山厂所产铜斤汇合后经岷江、长江水运至重庆,然后再由重庆经长江转运至湖北省城。“自楚至川,虽系一水,而川滩多险,惟冬春之交,水势稍平,挽运尚易”,故川铜输楚颇受季节影响。[38]

清末民初,成渝之间的互动因重庆开埠,整体地位提升,成渝互动逐渐转为以重庆为中心。清末民初成渝之间“各贸易线路多经由诸河流,与此相衔接有陆路之通商”。成渝之间通商路线“汇合点多在重庆,重庆实乃四川全省通商枢纽之地”。[39]但成都依然是巴蜀重要的政治、文化中心,成渝两地因各自的优势趋于平衡,互动变得更加频繁。清末以来,随着川汉铁路的筹划修建,成渝之间通过铁路进行互联互通的课题逐渐提上议程;只是因为国家处于积贫积弱及战乱频仍的时代,川汉铁路的蓝图始终未能实施。但在民国22年(1933年),还是修通了成渝公路。依靠便捷的汽车往来,成渝公路逐渐取代了东大路。不过,由于当时汽车技术限制、公路条件有限,成渝之间的大宗物品运输往来还是主要依靠岷江、长江水路。然而岷江上,特别是成都到嘉定之间关卡林立,严重影响到水路的畅通,让成都到嘉定间的货运、客运木船叫苦不迭。嘉定以下至重庆通行轮船,情况稍好,也便成为民国时期成渝之间客货往来的大通道。[40]

全民族抗战时期,随着重庆作为陪都,在成渝互动中重庆逐渐占据主导地位。以重庆为中心的成渝间的各类交通发展到顶峰。民国22年修成的成渝公路成为成渝之间最为重要的陆路交通线。民国时期特别是全民族抗战时期,成渝之间往来的飞机亦是成渝互动的重要新要素,但这一互动的范围作用较为有限。岷江、长江一线因通行轮船,仍然是成渝间最为重要的物资商品互动路线。在成渝间互动的涪江、嘉陵江一线仍以木船通行为主,涪江主航道以太和镇为界。丰水期太和镇以下可通行60吨的木船,太和镇到合川通行船只主要是安岳船;太和镇以上24—30吨的木船可以通行。三台上游地区主要通行舵舢板。此船亦可通行至重庆。涪江还有千担勾等其他船型。[41]涪江、嘉陵江一线作用远不及岷江、长江一线,但仍是保障成渝互动的重要路线;特别是1940年6月12日“川省水利局在遂宁设立涪江航道工程设计处,负责设计整理绵阳至合川段(全长387公里),全部工程费需340万元,3年完成后可行驶12万斤之木船”,提高了涪江在成渝互动中的作用。[42]

新中国成立后不久,历经清末、北洋政府、国民政府三个时期都未及修筑的川汉铁路西段即成渝铁路修通,使得成渝互动更加便捷。改革开放以来,成渝之间的各条高速公路、高速铁路逐步建成,成渝互动中陆路的作用逐渐扩大。同时由于涪江流域各类电站的修建,涪江航道被截为多段,行船功能大減,涪江水运逐渐被汽车代替;岷江、长江一线因常年整治,乐山以下至重庆仍有通航价值,而成都至乐山航道则基本废弃。[43]历史时期成渝互动的主要路径最终由水上转至陆上。历史时期成渝互动中起着主导作用的水路交通衰落的原因很多,但就水路自身而言,航道上各类水电站的修建导致水路分割、航道失修导致水路淤塞、水量减少导致水位下降等,都是航道衰落的重要原因。

五、历史时期成渝双子城互动的历史鉴戒

历史时期在成渝双子城市的互动过程中,因不同时期两者经济政治地位的差异,导致互动的主动方在不断地变化。历史时期成都地区在秦并巴蜀后逐步完善了都江堰水利设施,同时在灭六国之后,从六国之中迁来了大量人口——包括卓氏、程氏家族为代表的外来人口为成都平原及其周边地区的开发作出了较大贡献。成都平原在并入秦国500年左右的时间内渐渐取代了关中平原,在汉末成为名副其实的天府之国,因此秦汉时期成渝互动多以成都为主动的一方。三国两晋时期,虽然重庆也在成渝互动中承担着主动者的角色,但是如刘备入蜀、桓温伐蜀等都是以荆州为根据地,以重庆为前进基地,目的都是夺取成都,因此这一时期成渝互动中成都还是扮演主角的一方。而王濬灭吴即以成都为根据地、重庆为前进基地东进攻下金陵的。唐宋时期是巴蜀地区的地位在全国最高的时期。在“扬一益二”的经济格局下,成渝互动仍以成都为主。宋末以后,成都屡遭兵燹,逐渐破败,而重庆作为拱卫南宋半壁江山的桥头堡垒,逐渐成为巴蜀政治、军事中心,蒙古历次军事行动都以夺得重庆及其周边钓鱼城等寨堡为目标。迨及元末明玉珍在重庆建立政权,重庆遂成为巴蜀政治、经济中心。如此一来,宋末至明初这一时间段成渝间的互动即以重庆为中心。明清时期巴蜀地区在全国的地位降至历史最低点,成了长江上游封闭的区域。因其地位的降低,成渝间的互动已不如汉唐时期那么引人注目了。明清时期,虽然成都在朝代鼎革之际遭遇战乱,人口大减,但随着经济恢复,成都还是巴蜀的政治经济中心,在成渝互动中仍以成都为主。清末以来,由于重庆开埠,使之成为巴蜀重要的对外开放中心和经济中心;尽管成都仍是政治中心及文化中心,但成渝互动中长期以成都为主的格局却再次发生改变,即再次以重庆为主,并在全民族抗战时期成为巴蜀乃至全国的政治、经济和军事中心。新中国成立以降,成都再度成为巴蜀地区政治、经济、文化中心。在重庆直辖以后成渝互动复又兴起,推动了西南经济增长极——成渝经济圈的形成与发展。

在直到新中国成立之前的整个历史时期的成渝互动中,陆路主要是人员与小宗商品往来,大宗商品贸易及军事征伐等大规模行动仍然主要依靠岷江、长江及涪江、嘉陵江一线的水路。新中国成立以后,随着铁路、沿江公路等更加快捷的运输途径的出现,同时水路又因各种因素影响逐渐衰落,成渝互动中水路运输的作用逐渐被陆路运输替代,数千年来成渝互动中水路与陆路的历史作用出现了颠倒。但即便是现在成渝之间的铁路、高速公路等成渝互动大通道,多依然沿着传统时期的既有路线行进。现代成渝互动中是否有必要恢复水运通道的历史作用,还需要进一步论证;而成渝互动中的涪江、嘉陵江一线因大量水电站的修建,导致航道被切割,且历史时期以木船通行为主,恢复整条航线以通行轮船已经非常困难。岷江、长江一线则自近代以来就有轮船通行的基础。随着乐山以上岷江航道的整治,成渝互动中岷江、长江这一路径仍能发挥重要作用。我们可利用其水运成本低廉的优势,让其在成渝互动中承担部分大宗商品的运输任务,从而继续发挥已运行了数千年的历史功能。

从成渝互动数千年的历史进程中可以看到,承平之日的成渝互动往往以成都为中心,无论是秦汉还是隋唐时期多是如此;但王朝末期或战乱时期,成渝互动往往以重庆为中心,如宋元之际、元明之际乃至抗战时期皆是如此。因传统时期巴蜀地区整体经济力量有限,有限的资源主要配置于成渝互动中的中心区域,各自的优势每每因缺乏资源的强力配置而得不到更好的发挥,以致成渝两地往往不能同时成为巴蜀的中心。成渝之间的互动经常是此消彼长,属于典型的零和博弈。这种成渝互动中心地位争夺的历史惯性的打破,主要还是随着重庆直辖开始的。而从历史的经验来看,减少行政壁垒,有利于提高成渝互动的效率。如秦代成渝分属蜀郡、巴郡,它们作为一级行政区,行政地位平等,又直接接界,互动便捷。到了元明时期,成渝分属成都路与重庆路、成都府与重庆府,虽然都统辖于四川行省,却并非一级行政区;但成渝之间亦直接接界,利于调控各自资源直接互动,减少了互动的成本,提高了互动的效率。由于改革开发以来整体经济实力的发展,重庆直辖,成都成为副省级中心城市,成渝之间再次可以直接对话。随着国家宏观调控的有力实施,成渝之间的互动更具效力,各自优势得以发挥。在国家成渝经济圈战略的实施背景下,成渝高铁中线将进一步拉近成渝两地的时空距离,并且逐步向同城化的方向发展,促使成渝地区逐渐成为中国经济的第四增长极,进而推动整个西部地区经济的发展。

3833501908275