水稻抗白叶枯病基因全基因组关联分析

刘茁,彭莎莎,陈建芝,周亚林,李成刚,王丹*

(1.湖南农业大学农学院,湖南 长沙 410128;2.杂交水稻国家重点实验室,湖南 长沙 410125;3.衡阳市农业农村局,湖南 衡阳 421001;4.麻阳苗族自治县农业农村局,湖南 怀化 419400)

由革兰阴性菌水稻黄单胞菌(Xanthomonas oryzaepv.oryzae)引起的白叶枯病是水稻最严重的细菌性病害[1],往往会使水稻枯死,导致大幅度减产,在热带和亚热带地区,受害水稻一般减产20%~30%,严重的达50%,甚至颗粒无收[2]。

水稻黄单胞菌在固体培养基上呈现表面光滑的黄色菌落,通过叶片伤口进入水稻细胞后在维管束细胞扩散[3]。迄今已报道至少有45 个水稻白叶枯病抗性基因,其中38 个抗性基因被定位[4]。目前,已克隆Xa1、Xa2、Xa3/Xa26、Xa4、xa5、Xa10、xa13、Xa14、Xa21、Xa23、xa25、Xa27、Xa31、xa41、Xa45等15 个抗性基因[5–6]。已报道的抗病基因中,有29 个显性基因、15 个隐性基因,这些基因有近1/3 分布在水稻第11 号染色体上。此外,第4、6 号染色体上也有较多分布。近期研究发现,第4 号染色体上分布有多个Xa1的等位基因[6],说明这些抗性基因存在基因的复制和功能进化。水稻中已鉴定并分离、克隆的主效抗病基因有11 个,分别是Xa1、Xa3/Xa26、Xa4、xa5、Xa10、xa13、Xa21、Xa23、xa25、Xa27和xa41[3],其中只有Xa1编码典型的 NLR 类抗性蛋白,其他基因的编码产物均是非典型的抗性蛋白[7]。

目前,利用常规连锁分析已绘制了约40 个白叶枯病抗性的QTL[8]。在以往的研究中,基于连锁分析的QTL 作图法通常被用于鉴定水稻的功能基因[9]。抗白叶枯病的QTL 分别位于水稻的8 条染色体上,其中共有11 个基因座(Xa3/Xa26,Xa4,Xa10,Xa21,Xa22(t),Xa23,Xa30(t),Xa32(t),Xa35(t),Xa36(t)和Xa39)定位于11 号染色体上;5 个基因座(Xa11,Xa2,Xa14,Xa31(t)和Xa38)定位于4 号染色体;3 个基因座(Xa7、Xa27和xa33(t))位于6 号染色体;3 个基因座(Xa29(t)、xa34(t)和Xa40(t))定位于1 号染色体[8]。Xa25[10]和xa32(t)[11]定位于12号染色体上;xa5[12]位于5 号染色体上;xa8[13]位于7 号染色体上;xa13[14]位于8 号染色体上。根据提供抗白叶枯病QTL 的水稻亚群分类,5 个基因座(xa5、Xa7、xa13、xa24和xa34(t))来自奥斯稻;10个基因座(xa2、Xa4、Xa11、Xa14、Xa16、Xa18、xa25、Xa26、xa28和Xa39)来自籼稻;9 个基因座(Xa21、Xa23、Xa27、Xa29(t)、Xa30(t)、Xa32(t)、Xa35(t),Xa38和Xa40(t))来自水稻的野生近缘种[15]。基于抗白叶枯病QTL,9 个主要Xa基因已被克隆并鉴定,包括Xa21、Xa11、Xa3/Xa26、xa5、Xa27、xa13、Xa25、Xa10和Xa23[16–17]。

前期研究中,利用水稻群体RDP–I[18]全基因组关联分析已成功鉴定了多个水稻抗稻瘟病和耐寒基因[19]。ZHANG 等[20]在172 份籼稻种质中分别接种6 个白叶枯小种,利用全基因组关联分析鉴定到12 个白叶枯抗性位点,并且在第2、3、6~10 号染色体上鉴定了显著关联位点,证实了全基因组关联分析具有较高的相对分辨率。KIM 等[21]利用Ilpum与P8(对韩国白叶枯菌小种具有广谱抗性的R基因受体)杂交获得的F2和 BC2F2群体进行全基因组关联分析和精细定位,鉴定了主效抗病基因Xa43(t),并将其界定为位于DNA 标记IBb27os11_14 和S_BB11.ssr_9 之间的大约119 kb 片段。

笔者用700 000 个单核苷酸多态性标记SNP 对RDP–I 群体中的216 份水稻种质进行白叶枯菌P2小种[22]接种鉴定,对RDP–I 群体接种P2 的结果进行全基因组关联分析(GWAS),运用Tassel 软件来确定每个SNP 和表型之间的关联,共鉴定出59 个QTL 和40 个候选基因。现将结果报告如下。

1 材料与方法

1.1 材料

水稻群体RDP–I 由中国农业科学院植物保护研究所提供。采用的216 份水稻种质,大致可分为6个亚群,包括籼稻46 份、香型稻6 份、热带粳稻48份、温带粳稻53 份、混合稻30 份、奥斯稻30 份;另有3 份不明确。白叶枯小种P2 来源于菲律宾小种,由湖南农业大学水稻基因组实验室保存。

1.2 方法

试验于2018 年在湖南农业大学进行。

将水稻种子浸泡3 d 后用湿毛巾包裹,置于37 ℃烘箱催芽12~24 h。挑选发芽一致的种子,种植于温室小桶中,每小桶2 株水稻苗。按照文献[20]的方法;白叶枯小种P2 于30 ℃、蛋白胨和蔗糖琼脂培养基培养2 d,细菌块悬浮在无菌水中,浓度为1.0×108cfu/mL。

1.2.1 水稻接种白叶枯小种后的表型鉴定

在水稻分蘖期(种植后约60 d),用白叶枯小种P2 接种3 株水稻顶部的3 片完全展开的剑叶[23],15 d 后,在接种叶片上测量损伤长度。重复2 次,以获得平均病斑长度。依据王海凤等[24]对白叶枯抗性的判别方法,对水稻种质进行抗性分级:平均病斑长度小于2 mm,为免疫(I),0 级;平均病斑长度大于等于2 mm 且小于 15 mm,为高度抗性(HR),1级;平均病斑长度大于等于15 mm 且小于30 mm,为中度抗性(MR),3 级;平均病斑长度大于等于30 mm 且小于 50 mm,为中度敏感(MS),5 级;平均病斑长度大于等于50 mm 且小于100 mm,为敏感(S),7 级;平均病斑长度大于等于100 mm,为高度敏感(HS),9 级。

1.2.2 水稻基因型检测

利用MCCOUCH等[25]报道的700 000个单核苷酸多态性(SNP)芯片对水稻种质进行基因型分析,在Tassel 4.0 软件中过滤掉低质量的SNP 位点,选择最小等位基因频率大于5%以及缺失率小于0.1 的SNP 位点进行关联分析。

1.2.3 水稻抗白叶枯基因全基因组关联分析

使用PLINK 的连锁不平衡修剪工具共筛选出277 524 个次要等位基因频率大于5%且缺失数据比率小于0.1 的SNPs,用于216 个种质的关联分析。运用Tassel软件分析接种后每个SNP 和每个接种的白叶枯病斑长度之间的关联。使用R 包qqman 绘制曼哈顿图和Q– Q 图[26]。

1.2.4 水稻抗白叶枯病相关QTL 的定位

通过全基因组关联分析,获得了114 个与白叶枯病抗性相关联的SNP(–lgP≥5.0)。为降低假阳性,以在200 kb 的基因组间隔内具有至少2 个显著相关的SNP 位点为标准,定位抗病相关的QTL。在国家水稻数据中心(http://www.ricedata.cn/)及NCBI 数据库(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/)中寻找已克隆或定位的白叶枯病抗性相关基因的信息,与所检测的QTL 进行共定位。

1.2.5 抗白叶枯病相关候选基因分析

从获得的与白叶枯病抗性相关联的SNP(lgP≥5.0),参考日本晴(NPB)基因组数据(MSU v7.0)(http://rice.plantbiology.msu.edu/) , 在 每 个 峰 值SNP(–lgP≥5.0)附近2 Mb 区域定位所有类型已报告与白叶枯抗性相关的R基因和防御相关基因,并列出所有基因以及注释信息。

2 结果与分析

2.1 水稻RDP-I 群体抗白叶枯病的表型

对水稻RDP–I 群体216 份种质进行白叶枯病抗性鉴定的结果表明,高抗种质16 个,占群体的7.4%;中抗种质34 个,占群体的15.7%;中感种质36 个,占群体的16.7%;感病种质98 个,占群体的45.4%;高感种质32 个,占群体的14.8%。在整个群体中,抗病种质占23.1%,感病种质占76.9%,没有免疫种质,表明该群体总体对白叶枯小种P2表现为感病。

水稻群体中亚群的抗病表型直方图(图1–a)表明,温带粳稻亚群平均病斑长度最短,奥斯稻亚群平均病斑长度最长。气泡图(图1–b)显示,气泡自上而下分别代表1~9 级抗病等级,气泡大小代表种质数目,通过分析发现,在抗病等级≤3(表型表现为抗病)时,温带粳稻亚群中含有32 个种质,而热带粳稻亚群仅有5 个种质,混合型水稻有8 个种质。

图1 RDP-I 群体的亚群抗病表型Fig.1 Disease resistance phenotype in subpopulations of RDP-I

对216 份水稻种质的表型数据进行统计,发现在50个抗性种质中温带粳稻亚群的种质最多,占总数的64%,热带粳稻亚群的种质仅占10%,混合型水稻亚群的种质占18%。该结果同群体材料中亚群白叶枯病抗性分布较一致。此外,高抗的16 个种质分别来自亚洲(75%)、非洲(6.25%)、北美洲(6.25%)、南美洲(6.25%)以及欧洲(6.25%),其中亚洲大部分抗性种质来自日本(表1)。

表1 水稻高抗种质亚群及地区分布Table 1 Subpopulation and regional distribution of high resistant varieties

2.2 水稻RDP-I 群体抗白叶枯病的全基因组关联分析

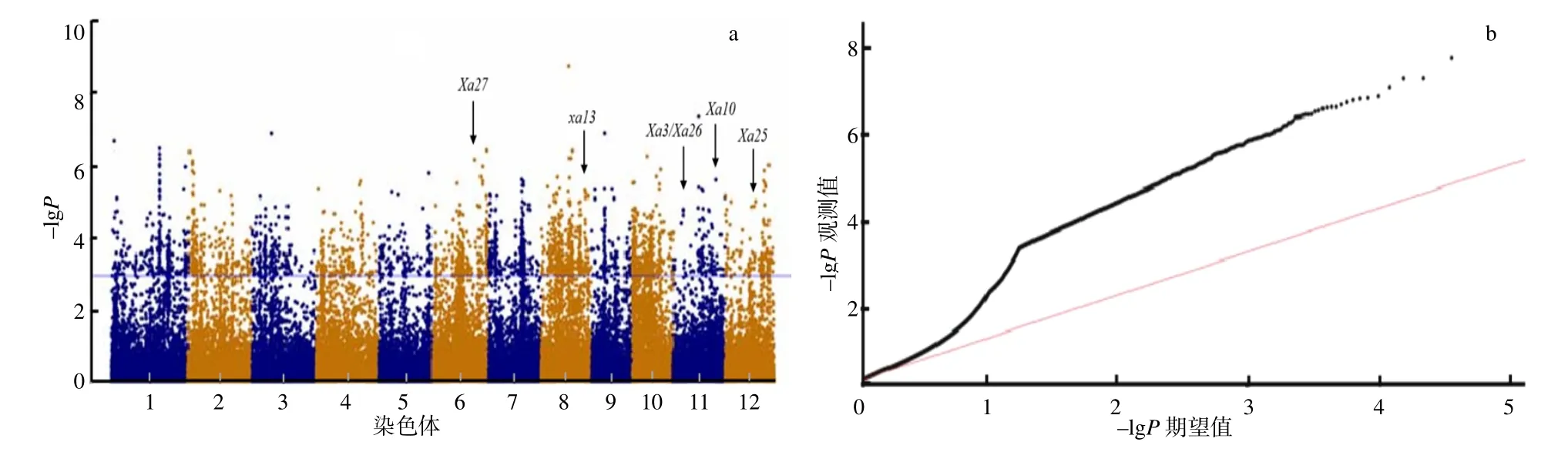

基于216 份水稻种质的抗病表型数据及700 000个SNP 基因型数据,选择MLM 模型进行抗病表型数据和SNP 标记的全基因组关联分析。在阈值[–lgP≥5.0]判定SNP 标记与抗病表型关联的显著性,共检测到114 个相关联的SNP 位点,覆盖全部染色体。抗病表型关联分析结果如图2 所示,曼哈顿图中紫色实线以上代表抗病相关性显著的位点。

图2 白叶枯病抗病表型全基因组关联分析Fig.2 Genome-wide association analysis of rice blast resistance phenotype

以SNP 上、下游200 kb 范围内至少2 个显著相关SNP 位点作为1 个QTL,对GWAS 结果所检测的114 个抗病相关SNP 进行QTL 分析。由表2可知,在除第3、5 号外的10 条染色体上,定位到59 个白叶枯病抗性相关位点(qBBRs)。第8 号染色体上的分布最多,为16 个,其中最关联的SNP 标记(SNP–8.15871032)位于第8 号染色体上。将这些检测的qBBRs 同已克隆或定位的白叶枯病抗性相关基因进行共定位,共定位了5 个已克隆的白叶枯病抗性基因,分别是Xa27、xa13、Xa3/Xa26、Xa10、Xa25。分析发现,这5 个基因中,xa13为负调控因子,表达量下调,其余4 个均为抗病反应的正调控因子。

表2(续)

2.3 白叶枯病抗性候选基因分析

基于QTL 数据及阈值(–lgP≥5.0)的SNP 位点,结合水稻参考基因组注释(MSU v7.0)(http://rice.plantbiology.msu.edu/),对水稻每条染色体上较高阈值SNP 位点以及这些位点附近40 kb 区段候选基因进行预测,共获得了40 个白叶枯抗性候选基因(表3),包含编码富含亮氨酸蛋白、转录因子、F–box 类型蛋白、MYB 家族蛋白、细胞色素、泛素酶等蛋白的基因。

表3 水稻RDP-I 群体40 个白叶枯病抗性候选基因Table 3 Forty candidate genes in rice RDP-I population for bacterial blight resistance

表3(续)

3 讨论

对RDP–I 群体216 份水稻种质进行白叶枯病抗性评估,其中温带粳稻亚群平均抗性水平最高,其平均病斑长度最短,奥斯稻亚群平均抗性水平最低,平均病斑长度最长,籼稻、香型稻、热带粳稻、混合型水稻亚群的平均抗性水平居中。对高抗种质的亚群分布进行分析,发现来自温带粳稻亚群的种质最多, 16 个高抗种质中有15 个种质属于温带粳稻,只有1 个种质属于混合型水稻,这与群体分布结果相一致。此外,高抗种质中有12 个种质来自亚洲(75%),可能与亚洲地区的白叶枯病抗性选择较高有关。

选择混合线性模型MLM 对抗病表型及700 000个 SNP 基因型进行全基因组关联分析,共检测到分布于12 条染色体上的114 个相关联SNP 位点。对这些SNP 位点进行QTL 分析,发现在除3 号和5 号外的10 条染色体上定位到59 个qBBRs,P值介于5.02 和8.78 之间。将这些qBBRs 同已克隆或定位的基因进行共定位,发现5 个位点(qBBR6–2、qBBR8–19、qBBR11–7、qBBR11–6、qBBR12–6)共定位了5 个白叶枯病抗性相关基因,全部为已克隆的基因,分别位于第6、8、11、12 号染色体上。这 5 个位点对应的峰值 SNP 分别为 SNP–6.23780194、SNP–8.26377179、SNP–11.28386092、SNP–11.23821429、SNP–12.17594747。其余54 个显著关联位点为首次发现。从阈值相对较高的SNP位点附近共筛选到40 个抗白叶枯病候选基因,其编码锌指蛋白、转录因子、富亮氨酸重复等类型蛋白。基于以上研究,后续工作将主要集中于候选基因的鉴定以及白叶枯病抗性基因的克隆与功能分析,为水稻抗病提供有效的抗性基因,为培育广谱抗性水稻品种打下基础。