北京社区绝经后女性骨折类型、部位和发生年龄关系的分析

邓瑞芬 白勇涛 罗笑婵 王娜于利平 杨军李颖隽 石涛邢小燕 张波李世蕊卜石*

1. 中日友好医院内分泌科,北京100029 2. 北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心全科医学科,北京100028 3. 北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心全科医学科,北京100028

骨质疏松症的患病风险随年龄增长逐渐增加,相应的脆性骨折(即骨质疏松性骨折)的发生风险也在增加。2018年中国骨质疏松症流行病学调查[1]结果显示,50岁以上人群骨质疏松症患病率为19.2 %,65岁以上人群骨质疏松症患病率达到32.0 % 。骨质疏松症的严重后果是发生骨质疏松性骨折。骨质疏松性骨折有高患病率、高致残率、高致死率及明显降低患者生活质量的特点[2],并给患者、家庭及社会带来沉重的经济负担。骨质疏松性骨折发生后,再骨折的风险显著增加[3]。中国目前全民对骨质疏松症缺乏关注,即使已经发生骨质疏松性骨折的患者抗骨质疏松治疗率也不到30 %[4-5]。本研究调查了北京社区2 866例绝经后女性的骨折发生情况,探讨骨折发生的性质、部位与年龄的关系,以期提高大众对骨质疏松性骨折的重视,为进一步开展骨质疏松性骨折的防治工作提供依据。

1 资料和方法

1.1 研究对象

选取2016年3月至2017年11月就诊于北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心和太阳宫社区卫生服务中心的绝经后女性2 990例作为调查对象,签署知情同意书,填写调查问卷,共回收有效调查问卷2 866份。对于绝经后女性的定义:①女性;②停经≥12个月,排除妊娠等生理原因停经者。以下非自然绝经者单独统计绝经时间:①接受子宫切除术而保留卵巢者要求年龄大于60岁;②双侧卵巢切除术后;③因乳腺癌或其它疾病接受内分泌药物或辅助化疗者。

1.2 研究方法

在取得书面知情同意后,由接受过本研究专项培训的全科医生询问、受访者回答后填写自行设计的骨质疏松症危险因素调查问卷。研究方案经中日友好医院伦理委员会审查通过(编号2016-12-1)。调查问卷获取信息包括受访者一般信息及回忆的骨折发生史。需详细了解受访者骨折发生的年龄及发生时的情况。

根据骨折发生时的情况将骨折分为三种类型,分别是暴力性骨折、脆性骨折及其它骨折。暴力性骨折指非轻微外力作用下(如交通事故、高空坠落或重物砸伤等)发生的骨折;脆性骨折是指在低于身高的高度摔倒时引起的骨折,或因对健康人群不构成骨折风险的外力作用引起的骨折。脆性骨折根据发生部位又分为常见部位骨折和其它部位骨折,常见部位是椎体( 胸、腰椎)、髋部( 股骨近端)、前臂远端和肱骨近端,其它部位是肋骨、跖骨、腓骨、骨盆等;其它骨折是指根据患者回忆骨折情况无法界定为暴力性或脆性的骨折。受访者可以发生多次不同类型的骨折,以此分析女性一生当中不同年龄段骨折发生的特点。

1.3 统计方法

采用Epidata软件录入相关数据,数据导出至excel文档,应用SAS 9.4进行统计分析。计量资料比较采用t检验(符合正态分布)或Wilcoxon秩和检验(非正态分布),率的比较应用卡方检验或Fisher精确检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 绝经后女性患者一般情况分析

本调查研究共回收有效调查问卷2 866份,其中自然绝经2 676人(93.8 %)。调查的人群平均年龄(62.39±6.94)岁,平均绝经年龄(50.20±3.52)岁。最小绝经年龄29岁,最大绝经年龄69岁。非自然绝经者177例(6.18 %);绝经类型记录不详13例。

2.2 绝经后女性骨折情况分析

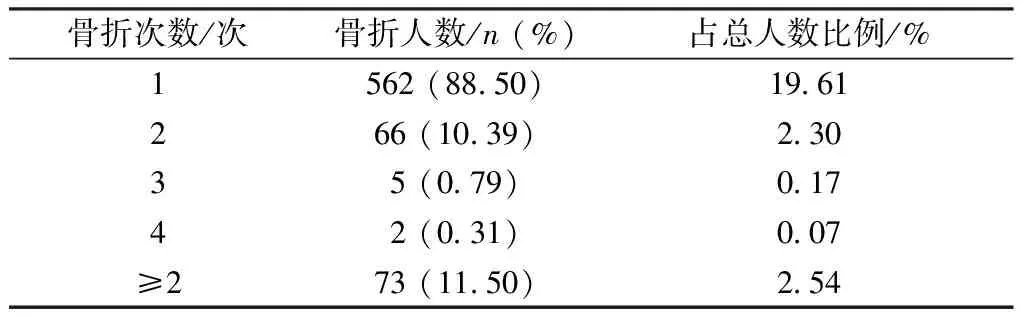

受访的2 866人中绝经后女性共有635人(22.16 %)在受访时至少已有过一次骨折史,其中有73人(2.54 %)发生了两次或两次以上骨折,见表1。每人可以发生多次、多种类型的骨折,有效统计共686例次骨折。其中,脆性骨折247例次(36.0 %),暴力性骨折191例次(27.8 %),根据描述不能界定骨折类型的其它骨折共248例次(36.2 %)。在总人群中,脆性骨折发生率为8.6例次/百人,暴力性骨折发生率为6.7例次/百人。脆性骨折人群中,有明确骨折年龄记录的共224人,有20人发生了两次以上、共43例次脆性骨折,其中前臂远端骨折16例次,椎体骨折13例次,髋部骨折3例次。20人当中,只有5人进行了口服补钙或维生素D治疗,治疗率仅有25 %。

表1 绝经后女性骨折发生次数Table 1 Numbers of fractures in postmenopausal women

2.3 不同类型骨折发生的年龄段

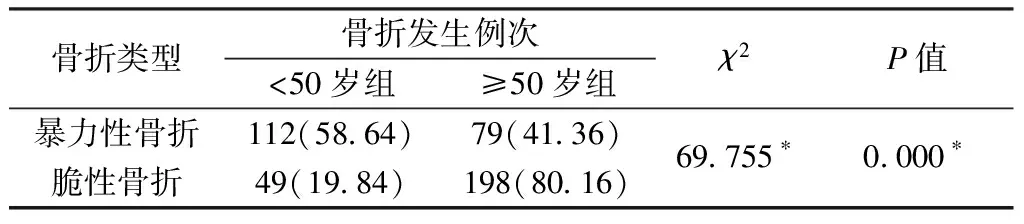

本研究数据显示,脆性骨折247例次,暴力性骨折191例次。大部分的脆性骨折都发生在50岁以后,在50岁前、50岁后两组中暴力性骨折和脆性骨折发生率比较差异具有统计学意义。见表2。

表2 不同类型骨折发生年龄比较 [n (%)]

2.4 常见的脆性骨折发生部位与发生年龄的关系

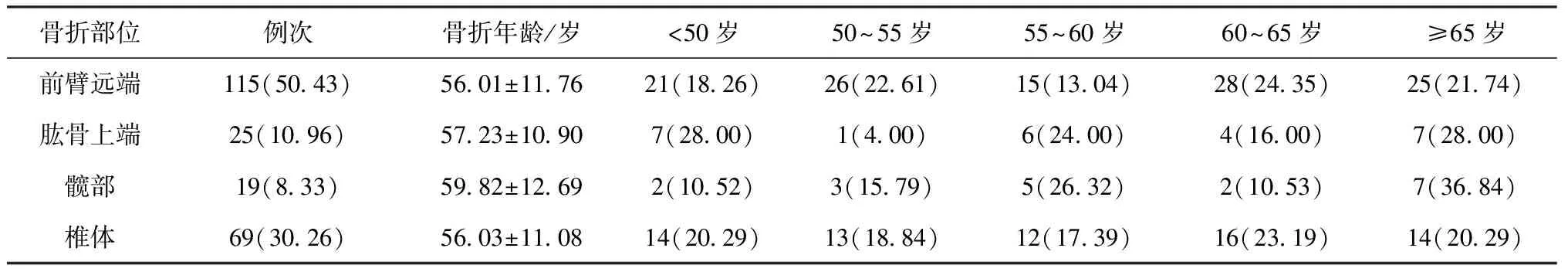

在所有的常见部位的脆性骨折(共228例次)当中,前臂远端骨折例次最多,占比为50.43%,平均发生年龄(56.0±11.76)岁;其次是椎体骨折,占比为30.26 %。髋部骨折组内,老年人组(≥65岁)的占比明显高于其他年龄段,并且髋部骨折的平均发生年龄最大,为(59.8±12.69)岁。前臂远端骨折和椎体骨折发生的平均年龄最小。见表3。

表3 典型部位脆性骨折部位与骨折年龄的比较 [n (%)]Table 3 Comparison of fragility fracture sites and age at typical sites[n(%)]

3 讨论

本研究调查了绝经后女性2 866人,其中发生脆性骨折的有247例次,发生率为8.6例次/百人,低于2018年上海中心城区65岁以上妇女脆性骨折发生率(26.27%)[6],此种差异可能与本研究调查对象平均年龄相对较低有关(本研究人群平均年龄约62岁)。骨质疏松性骨折是一种脆性骨折,与暴力性骨折相比,女性的脆性骨折多发生在绝经后。本研究调查的人群平均绝经年龄是50岁。被调查女性中58.64 %的暴力性骨折发生在绝经前(50岁前),而80.2 %的脆性骨折发生在绝经后(50岁后),暴力性骨折和脆性骨折在不同年龄段发生率的差异具有统计学意义。这与贵阳市调查骨质疏松性骨折的情况相一致,90 %以上的脆性骨折都发生在50岁以后[7]。提示绝经后女性是脆性骨折的高危人群,应引起重视。

前臂远端骨折会影响手及前臂的关节活动度,但经过积极治疗大部分人群可以恢复正常生活。而髋部骨折常常导致患者不能行走、卧床,并发症高,易致残[8-9],甚至致命,常被称为“人生最后一次骨折”,对患者的心理和生理都是严重的打击。并且髋部骨折的经济花费远超出前臂远端和椎体骨折[10]。国外关于绝经后妇女的调查研究[11]显示,髋部骨折对生活质量的影响大于前臂远端骨折。因此防治骨质疏松导致的髋部骨折显得尤为重要。国外的荟萃分析显示[12-14]有任何部位骨折史的患者未来发生骨折的风险都是加倍的。并且反复骨折后再发骨折风险就会呈级联效应(cascade effect)的升高[15]。尽管骨质疏松性骨折危害巨大,但其防治仍存在较大缺口。于利平等[5]的研究分析提示骨质疏松性骨折后总人群治疗率不足30 %,进一步分析发现反复脆性骨折的人群治疗率也仅有25 %,这与国内外的研究发现是一致的。国内2012年全国性的调查提示骨质疏松性骨折后的治疗率仅为24 %[16],作为发达国家的美国治疗率也不足三分之一[17]。但骨质疏松性骨折是可防可治的,即使已经发生骨质疏松性骨折,及时启动抗骨质疏松治疗依然可以预防随后的骨折发生。Mitchell等的研究表明[18],经过积极抗骨质疏松治疗2年后,再发骨质疏松性骨折的风险下降56 %。SHIN等[19]对前臂远端骨质疏松性骨折的患者给予积极干预治疗4年后,所有随后骨折的相对风险降低65 %,髋部骨折的相对风险降低86 %。

髋部的骨质疏松性骨折危害大,如何更高效地识别髋部骨折的高危人群并启动抗骨质疏松治疗是关键。本研究发现绝经后女性首次发生前臂远端和椎体的脆性骨折的平均年龄约为56岁,是各种脆性骨折中发生最早的骨折,较髋部脆性骨折发生至少早3.8年,与瑞典最新的统计数据一致[15,20]。前臂远端脆性骨折的发生年龄多早于髋部骨折。因此,有人提出前臂远端骨折是“人生第一次骨折”。澳大利亚的专家[21]提出,髋部骨折前其它部位的这种“信号性骨折”给了我们机会去预防再次骨折,尤其是预防髋部骨折的发生。现实中因为前臂远端骨折对功能影响较少,医疗花费少,甚至患者认为自己还不老,往往不予重视,白白丧失预防更严重的髋部骨折的宝贵机会。如果能在早期发生“人生第一次骨折”(如前臂远端骨折)的时候,识别这种“信号性骨折”,及时评价再骨折风险,并启动骨质疏松症的二级预防及治疗,将会大大降低再发骨质疏松性骨折的风险,避免“人生最后一次骨折”(髋部骨折)的发生,减轻家庭和社会的负担。

研究局限:(1)研究人群选择的偏倚。调查人群来自社区卫生服务中心,年龄基本都小于70岁,多合并有慢性疾病(如高血压、糖尿病等),所以数据中未包括没有慢性病的其他绝经后女性。此外,这一人群均为日常活动基本不受限的人,可能只是众多骨质疏松症患者中的“冰山一角”,没有纳入因发生椎体骨折、尤其是髋部骨折后行动受限的患者。髋部骨折发生的年龄较前臂远端骨折发生的年龄更高,这更加凸显在前臂远端骨折-“人生第一次骨折”发生时启动抗骨质疏松症治疗的重要性;(2)骨折信息的获得是根据受访者回忆记录,无条件采集病历和影像学资料核实,可能会影响对骨折发生时间和次数的准确记录。

椎体骨折是典型的骨质疏松性骨折,本研究数据中椎体骨折发生年龄和前臂远端的发生年龄相近,但笔者没有强调将椎体骨折作为“信号骨折”,是因为椎体骨折的发生一般较隐匿,即使给所有患者增加椎体影像学检查也很难准确判断椎体骨折发生的时间。所以本研究在分析骨折发生年龄时以比较常见且就诊率比较高、几乎不容易被漏诊的前臂远端脆性骨折为参照。

综上所述,女性绝经后发生的骨折主要是骨质疏松性骨折(脆性骨折)。其中,前臂远端骨折是骨质疏松性骨折发生年龄较低的脆性骨折,应及时进行骨质疏松症的鉴别诊断和骨质疏松性骨折风险的评估。对已发生前臂远端脆性骨折的骨质疏松患者进行抗骨质疏松症治疗,目标更精准,对预防再发骨质疏松性骨折效益成本比最大。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。