基于改进三维生态足迹模型的洞庭湖区生态可持续时空演化研究

熊 鹰,艾赣雄,周 晨,姚 颖,谢 庆

1 长沙理工大学水利与环境工程学院, 长沙 410114 2 洞庭湖水环境治理与生态修复湖南省重点实验室, 长沙 410114 3 长沙理工大学风景园林系, 长沙 410076

生态可持续发展是指在保护人类赖以生存和发展的自然条件下,将人类活动限制在自然界所能承受的范围内,其本质是寻求自然资源的有效利用、生态环境与社会经济的协调发展[1]。改革开放以来,我国在推动经济快速发展的同时,也出现了诸多生态问题,对区域可持续发展造成了直接影响[2]。生态足迹是根据人类活动实际占用的生物生产性土地来衡量地区可持续发展程度的方法[3]。1992年加拿大Rees[4]首次阐述了模型概念,随后Wackemagel等[5]将其概念发展为生态足迹模型,为了能够直观表达人类对自然资本的实际占用,模型巧妙地将人类活动比喻为人类在地球上留下的一个巨大脚印。然而,传统生态足迹无法展现出资本存量对维持生态系统平衡的作用,只对资本流量进行了测算[6]。因此,为了区分资本流量与存量的实际占用,Niccolucci等引入了足迹广度与足迹深度构建了三维生态足迹模型[7],该模型不仅可以判断人类消费在横向上是否超载,而且在纵向上可以计算超载程度,能直接反映自然资源消费的代内和代际分配状况[8]。

迄今为止,国内外学者对生态足迹的发展与延伸开展了丰富的研究,在应用领域方面涉及旅游、城市交通、国际贸易、城市规划等行业,在研究尺度方面大至全球小至个体层面[9—10],在理论延伸方面相继出现了水足迹、碳足迹与及能源足迹[11—13],三者与生态足迹共称为“足迹家族”。但生态足迹模型理论因其理论假设、参数因子、计算方法、能源账户、未考虑人类活动影响等缺陷导致其自提出以来争议不断[14]。为此,学者们对其进行了大量改进。张恒义等[15]、刘某承等[16]基于省公顷的概念对参数因子进行了本土化修正,在目前生态足迹模型应用中,得到了广泛的使用。苏子龙等[17]对模型账户进行了调整,将能源账户修改为污染物账户,进而考虑了废气与固体废弃物的影响。曹威威等[18]基于能值法对生态足迹模型的计算进行了改进,将太阳能、风能、潮汐能、雨水化学能与势能、地球旋转势能等作为能源输入端,人类生产生活实际消费占用的能源作为输出端,通过两者对比来判断地区的生态盈亏。靳亚亚等[19]认为除在全球尺度下,将区域认为是“封闭式”的假说极为不合理,为此以江苏省耕地为例,考虑了进出口贸易影响,并区分了本地居民与外地居民的实际占用情况。王瑞杰等[20]从经济增长和科技进步方面对区域生态承载力进行了改进,引入了社会经济发展指数。针对能源账户承载力的核算一直以来都是模型饱受争议的主要问题之一,虽然有部分学者通过调整账户来重新定义能源足迹取得了不错的效果,但是基于碳足迹的视角下来重新计算化石能源承载力的研究还比较缺乏。同时,洞庭湖区作为中国重要的粮食主产区,素有“鱼米之乡”与“洞庭粮仓”之赞誉[21]。但近年来由于城镇化的快速推动,致使洞庭湖区的生态环境受到破坏。为此国内学者分别从生态补偿、生态承载力、生态安全与生态风险等不同方向开展了大量的研究[22—25],其研究成果丰富,涉及多方面的学科体系,但是基于自然资产的角度来核算可持续发展状态的研究还存在一些不足,特别是针对自然资源资产研究的时空变化特征也较为缺乏。因此,本文将从碳循环与自然资产的角度来分析洞庭湖区生态可持续发展状态的演变。

自然资本存量是影响地区可持续发展的重要因素,为了界定洞庭湖区自然资本流量与存量的消耗关系,本文采用改进的三维生态足迹模型对洞庭湖区25区县进行可持续发展的动态研究,解析了2000—2019年人均生态足迹赤字、足迹广度与足迹深度的时空演变特征。与以往研究不同的是针对无法计算化石能源生态承载力的问题,结合碳足迹的相关研究[26—27],认为林地与草地的固碳总量通过折算能够作为化石能源的生态承载力,可以为解决化石能源账户生态承载力无法计算的问题提供参考方法。研究成果可以为当地制定可持续发展政策、提高土地资源利用率、促进经济社会与生态保护协同发展提供科学依据。

1 研究区域及数据来源

1.1 研究区域概况

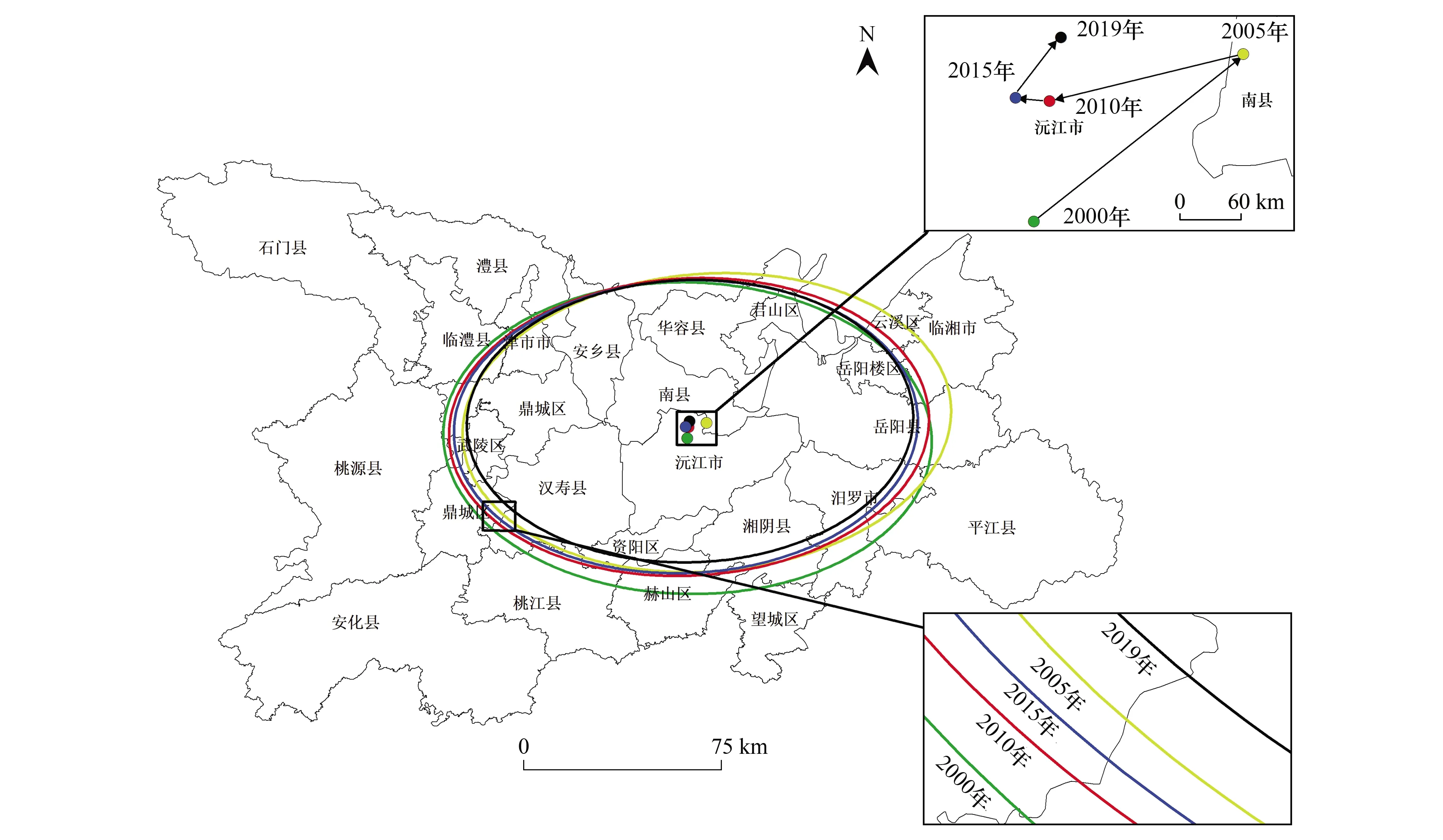

洞庭湖区位于湖南省北部由25个市县构成,国土面积为4.6万平方公里,占全省的21.6%(图1)。2019年底,洞庭湖区生产总值为9197.06亿元,约占全省22.7%,三次产业占比为11.5∶40.8∶47.7。洞庭湖区常住居民1596.35万人,占全省23.1%,其中城镇居民比重为22.3%。洞庭湖区作为全国重要的粮食基地,农作物耕种面积为228万公顷,约占全省28.1%的耕种面积。稻谷、玉米、薯类等为主要粮食作物。柑橘作为当地特色水果,总产量达560万吨,约研究区水果总产量的52.8%。作为湖南省重要的渔业基地,2019年渔业生产总值为258.99亿元,占全省总量的58.62%。

1.2 数据来源

本研究以分辨率为30m×30m的landsat TM多光谱遥感影像图作为基础数据。考虑到感影像在时间上的差异性,主要选取时间为每年的5—8月,同时运用ENVI 5.1对影像进行预处理,并通过遥感解译获得洞庭湖区25区县土地覆盖变化数据。

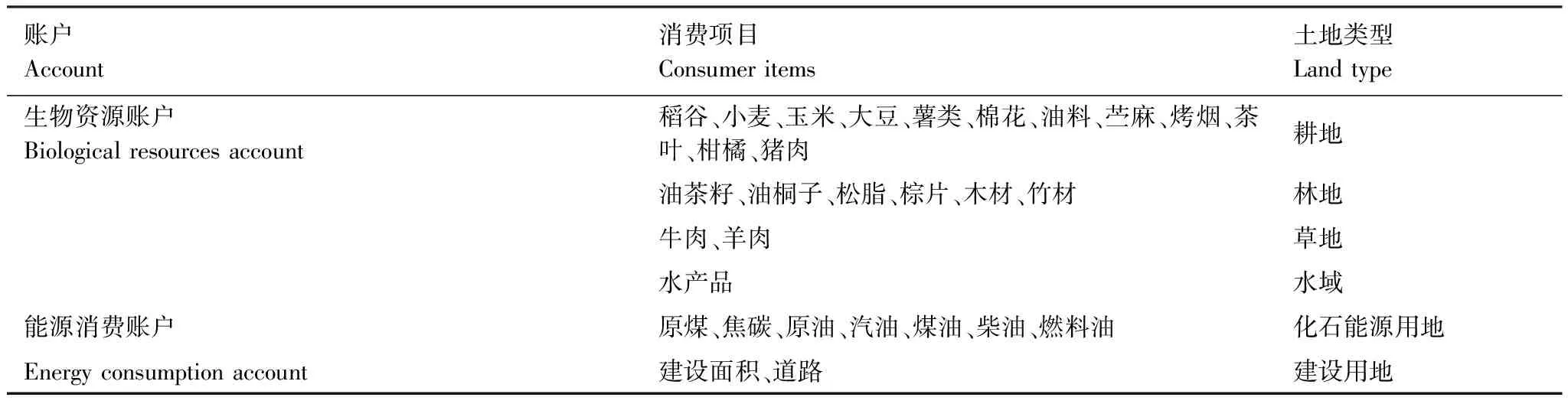

(1)生物账户主要消费项目数据均来自《湖南省统计年鉴(2000—2019年)》。生态账户、消费项目及对应土地类型如表1所示。全球平均产量采用联合国粮农组织(FAO)1993年发布的数据。在基于“省公顷”概念核算洞庭湖区参数因子所用到的单位热值来自《农林技术经济手册》。

(2)能源账户主要选取了原煤与焦碳等7种化石能源的碳排放量折算土地面积作为能源账户的生态足迹。由于区县级别的能源消费数据很难获取,参照周翠烟[28]对洞庭湖生态经济区能源数据的处理方法,采用各区县规模以上的工业产值与总产值的比率进行折算。其各区县工业规模以上生产总值与各市能源消费账单来自《湖南省统计年鉴》和《湖南省能源统计年鉴》。

表1 生态足迹模型选用的生态账户数据

2 研究方法

2.1 三维生态足迹模型

生态足迹模型经历了两次演变过程,一维生态足迹主要在于核算人类对资源的利用程度,并将生物资源转化为可用于统一比较的土地面积[29]。即生态足迹的计算,公式如下:

ef=∑rj×(Ci÷Yi)

(1)

EF=ef×N

(2)

式中,ef为洞庭湖区人均生态足迹(hm2/人);EF为洞庭湖区生态足迹;rj为湖南省均衡因子;i为不同的消费项目类型;j为不同土地类型;Ci为洞庭湖区i类项目的人均消耗量;Yi为洞庭湖区i类项目的全球平均产量;N为洞庭湖区总人口。

二维在一维的基础上增加了承载力的计算,具体见公式(3)、公式(4)。为了判断区域生态承载力是否能够满足人类的生产活动,引入生态盈亏的概念,计算式见公式(5)。

ec=∑aj×rj×yj×0.88

(3)

EC=ec×N

(4)

ED=EF-EC

(5)

式中,ec为洞庭湖区人均生态承载力(hm2/人);EC为洞庭湖区生态承载力;ED为洞庭湖区生态盈亏;aj为人均不同覆被的土地面积;yj为产量因子。

Niccolucci等构建的三维生态足迹模型首次界定资本存量与流量的关系[30],在此基础上我国学者方恺为克服模型地类间赤字的转移问题对三维模型进行了改进[31],计算公式如下:

EFsize=∑Min{EF,EC}

(6)

(7)

EF3D=EFdepth×EFsize

(8)

式中,EFsize为洞庭湖区生态足迹广度;EFdepth为洞庭湖区生态足迹深度;EF3D为洞庭湖区三维生态足迹。

2.2 模型改进

2.2.1账户调整

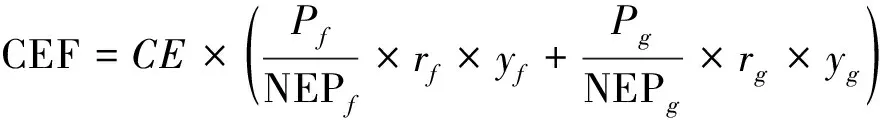

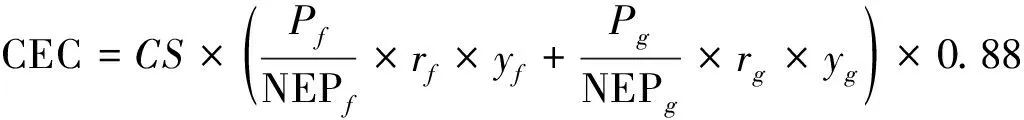

由于现实生活中并没有预留化石能源用地,因此在计算能源账户承载力的时候通常默认为零,这一点与实际情况并不符合。事实上,能源消费账户主要以碳排放为主,根据IPCC的报告结果认为草地与森林能够吸收93%的碳排量,两者吸收比例为17.28∶82.72[32]。在此基础上谢鸿宇等核算了森林与草地的固碳能力分别为3.8096、0.9482t/hm2[33]。为了能够核算化石能源的承载力,本文参考郑德凤等人对碳足迹的定义为吸纳碳排放量所需要的生态生产性土地面积[34],同时参照中国科学院土地利用分类体系和最新版《土地利用现状分析》(GB/T 21010—2017)文件与康韵婕等[26]的做法将林地代替森林面积。由此可以通过碳足迹核算方法得到林地与草地的生态生产性土地面积。为了方便比较,将由碳足迹核算的林地与草地定义为同时具备生物生产与生态生产功能的虚拟土地面积。再参考顾晓薇等[35]对防护林的做法在此基础上乘于草地与林地的参数因子。其计算公式如下:

CE=∑Qei×Sei×Dei

(9)

CS=Af×NEPf+Ag×NEPg

(10)

(11)

(12)

式中,CE与CS分别为碳排放总量与碳吸收总量;Qei为洞庭湖区第i种能源的终端消费量;Sei为i类能源的标准折算系数;Dei为i类能源碳排放系数;Af为洞庭湖区林地面积;Ag为洞庭湖区草地面积;CEF与CEC分别为碳足迹与碳承载力;Pf与NEPf分别为全球森林的碳吸收比例与固碳能力;Pg与NEPg分别为全球草地的碳吸收比例与固碳能力;rf与yf分别为林地的均衡因子与产量因子;rg与yg分别为草地的均衡因子与产量因子。

由于研究区化石能源消费账户当中有一部分的化石能源用于发电,为了避免使能源生态足迹重复计算,本文参考周涛等[36]对建筑用地的核算方法,认为建设用地的足迹与承载力相等,计算采用承载力的核算方法。

2.2.2参数修正

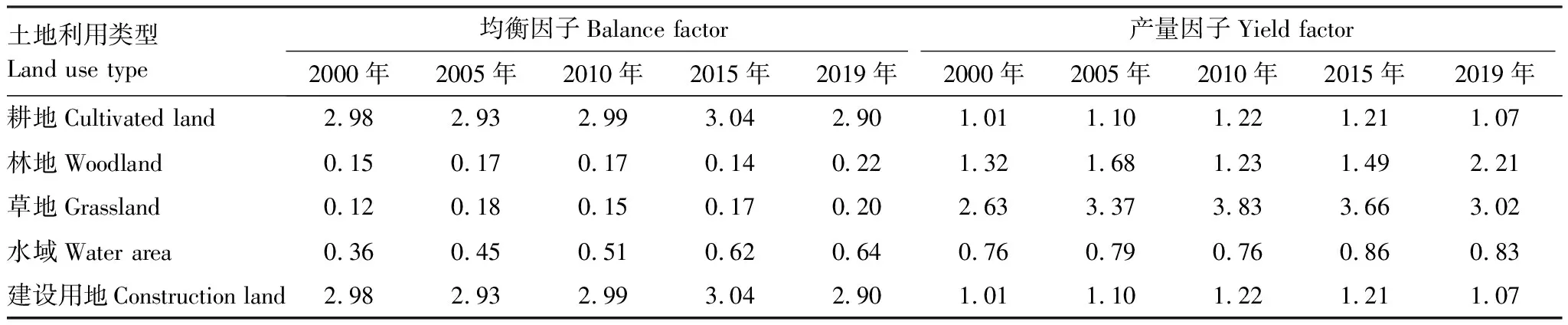

为了将不同土地利用类型的计算结果能够直接比较,需要将不同地类转化到同一生产力之下,其中的转化因子称为均衡因子;由于不同区域的自然条件存在差异,致使土地生产力不一致,为了将不同产品类型的生物产品相加,需要利用产量因子进行转化[37]。研究表明[38—39]采用大尺度下的模型参数,不能真实反映小区域的实际情况,对区域可持续发展决策的作用不大。为此,国内学者基于热值的概念先后提出了“国家公顷”与“省公顷”的小尺度模型,具体如下公式(13)、公式(14),计算结果如表2所示。

(13)

(14)

表2 基于省公顷模型的参数因子

3 结果分析

3.1 土地覆被变化

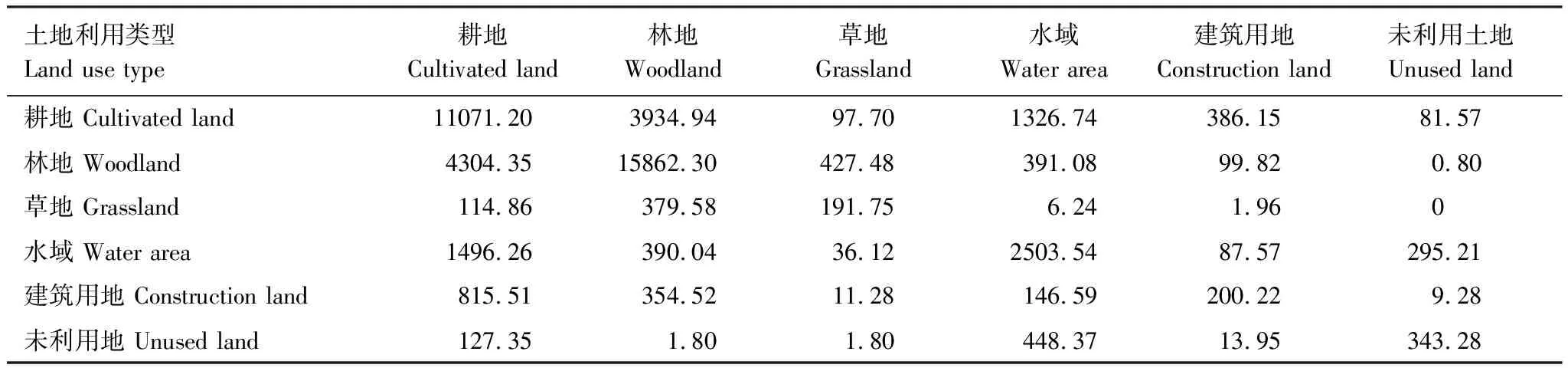

2000—2019年洞庭湖区耕地转出面积最大,表现为面积减少的状态,主要转入到林地、水域与建设用地,其中水域与建设用地转入面积分别占2019年总面积的31.12%和53.04%(表3)。但是由于水域面积的转出大于转入,致使洞庭湖区水域面积呈现出细微减少的状态。林地的覆被变化也相对较低,研究时段内转出5060.88km2,转入5223.53km2,总体表现为面积盈利状态。草地在过去的20年当中与林地的交换程度较大,总体表现为面积亏损的状态。未利用土地的增长主要来自于水域的转入。总体来说,随着近年来洞庭湖区城镇化进程的加快,除建设用面积增长迅速以外,其他土地利用面积的变化幅度不大。

表3 2000—2019年洞庭湖区土地覆被变化矩阵/km2

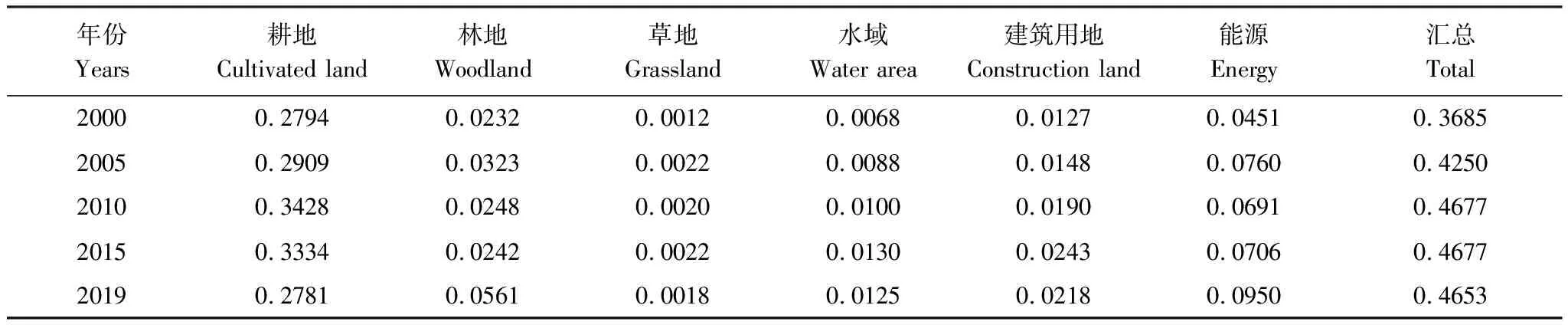

3.2 人均生态足迹

选取的五个节点时间生态足迹分别为1.6003、2.2039、2.6144、3.5488、3.3027hm2/人,总体呈先增长后降低的态势(表4、图2)。值得注意的是,水域与能源账户的生态足迹20年来一直呈现增长的趋势,2019年水域与能源账户分别是2000年生态足迹的3.8倍与4倍,这与20年来洞庭湖区的渔业产量与能源消耗量不断增长的实际情况一致。依据上文土地覆被变化分析可知20年内耕地面表现为减少,但耕地人均生态足迹却表现为增长的态势,查阅《湖南统计年鉴》得到2000年岳阳、常德、益阳三市共使用化肥量24.2万吨,2019年三市使用化肥量75.66万吨,20年内增长了3.13倍,表明化肥的使用促进了土地生产力的提升,但长期使用化肥容易给土壤结构及理化性质造成极大危害,如土壤重金属含量增加、土壤酸化、土壤板结与及土壤养分失调等等,这些不仅会破坏了土壤的生态功能,也增加了土壤退化的风险;此外,过量施用化肥还易造成水体富营养化,破坏水生态系统。2015—2019年洞庭湖区耕地生态足迹降低明显,分析原因认为是受2018年发生的非洲猪瘟影响,致使猪肉产量下降40%导致的。林地生态足迹在2015年之前表现平稳,但2015—2019年林地足迹突增,这是因为2019年的竹材砍伐量是2015年的5倍,致使林地足迹突增。草地与建设用地足迹增长较为平稳,总体表现为增长的态势。

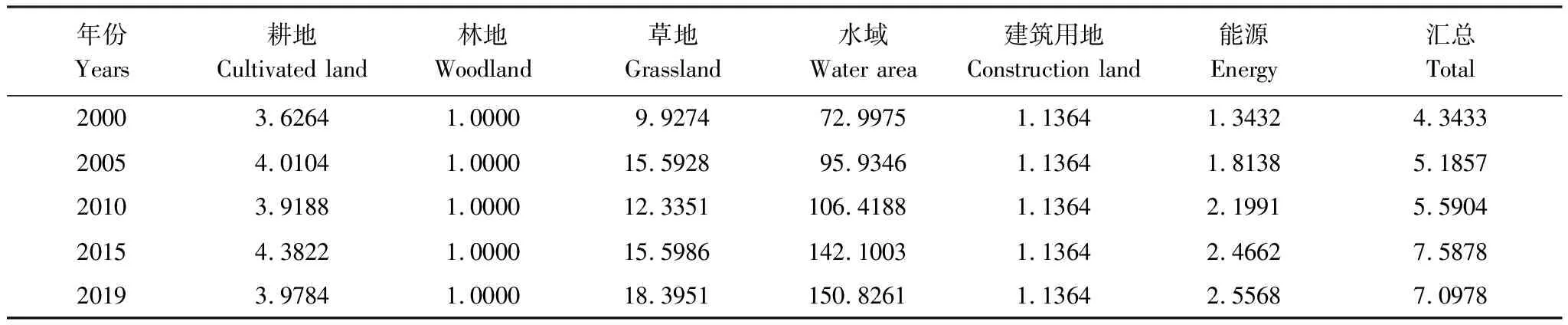

表4 洞庭湖区2000—2019年人均生态足迹/(hm2/人)

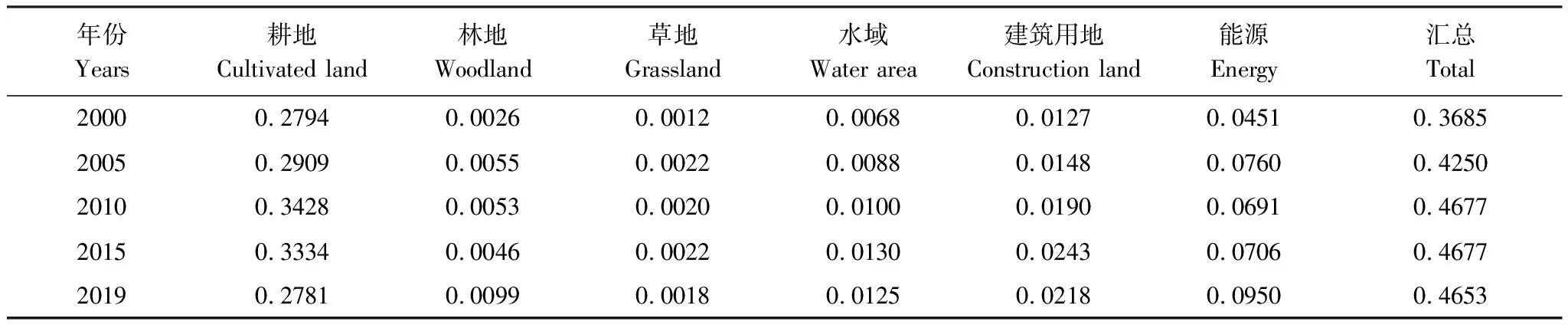

3.3 人均生态承载力

根据公式3—4可知在参数因子变化不大的情况下,生态承载力的大小主要取决于各类土地面积(表5,图3)。由图3可知洞庭湖区的生态承载力总体呈增长趋势,但其增长幅度较低,这与土地转移矩阵的分析结果一致。值得注意的是 2019年耕地占总生产面积的36.7%,但其生态承载力占总量的59.8%,这与耕地高效的土地生产力是分不开的。草地生态承载力相较于其他土地而言较低,主要是因为草地在洞庭湖区面积占比较少,2019年草地仅占总生产面积的1.5%。就2000年与2019年对比,发现林地、水域、建设用地、能源等生态承载力均提升了2倍左右,其中林地与水域均是随着生物产品产量的提升而发生增长,而建设用地是由于土地面积的不断扩大而促使其增长的。能源生态承载力是由两方面共同作用的,一方面是由林地面积增长导致,另一方面也是其参数因子提高所导致。由于洞庭湖区的草地面积较少,因此在时间点上,林地与能源的生态承载力具有一定的协同性。

图2 洞庭湖区人均生态足迹Fig.2 Ecological footprint per capita in Dongting Lake area

图3 洞庭湖区人均生态承载力Fig.3 Ecological carrying capacity per capita in Dongting Lake area

表5 洞庭湖区2000—2019年人均生态承载力/(hm2/人)

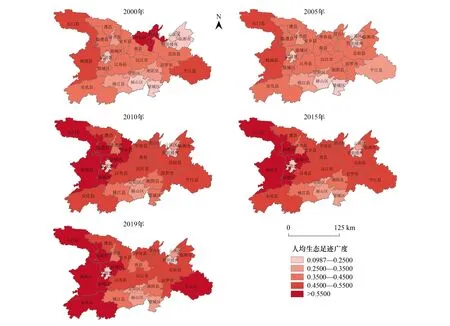

3.4 洞庭湖区生态盈亏的空间分布特征

近20年洞庭湖区人均生态赤字在时空上均表现为增长的态势,说明一直以来洞庭湖区都是依靠自然资本存量的消耗来维持人类生产活动(图4)。本文为了直观展现洞庭湖区的可持续发展水平,基于生态赤字的计算结果并结合相关研究[40],将其划分为5个等级(可持续(ED≤1hm2/人)、弱可持续(1hm2/人

图4 洞庭湖区空间可持续发展状况分布Fig.4 Distribution of spatial sustainable development in Dongting Lake area

3.5 洞庭湖区生态足迹的广度与深度时空演变

3.5.1时间维度

根据公式6—7计算得到洞庭湖区各类土地利用的生态足迹广度与深度(表6、表7)。2000—2019年洞庭湖区的人均生态足迹深度与广度均呈增长趋势,但足迹广度的变动较低,这表明人类对资本流量的消耗是一个相对稳定状态;而足迹深度增长幅度近1倍,说明洞庭湖区在20年内自然资源存量的损耗一直在增加,自然资本流量占比在不断减少。就2000年与2019年相比,洞庭湖区人均生态足迹深度除林地与建设用地之外均为增长态势,其中草地、水域与能源足迹的增长约1倍左右。林地的人均生态足迹深度保持为1,说明林地的自然资本流量足够提供人类生产所需,属于可持续发展的状况。值得注意的是水域人均生态足迹深度最低为72.9975,经分析发现采用1993年的全球水产品产量29kg/ hm2并没有考虑到人工养殖的产量,这一点与当前洞庭湖区的渔业生态系统并不符合[41]。

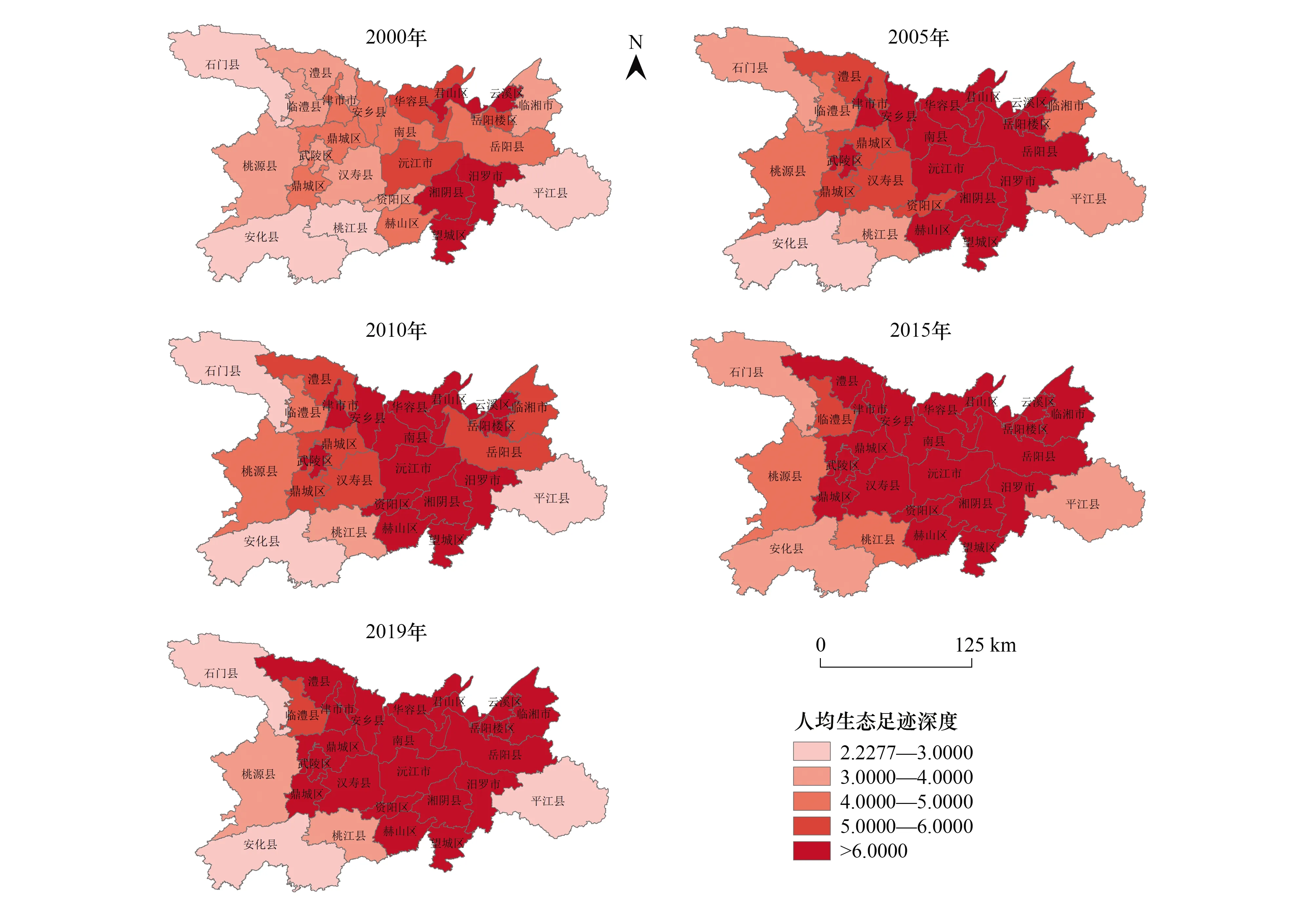

3.5.2空间维度

在空间上(图5、图6),人均生态足迹广度较高地区分别为石门县、桃源县与临澧县等8个市县,集中于研究区的西部与北部地区。人均生态足迹深度正好与之相反,其较高地区主要集中在中部与南部地区,北部君山区、岳阳楼区与云溪区的足迹深度较大,主要是由于这几个地区人均生态足迹很高。总体来看足迹广度在不同地区上变化不大,但人均生态足迹深度一直呈现出不断扩张的趋势,空间地理位置上总体表现为由东部向西部扩散的趋势。广度可以表示对流量的损耗,深度可表示对存量的损耗,当流量损耗占比高时,对存量的消耗就低,属于可持续发展的状态[42]。研究发现,2019年洞庭湖区有19个区县的人均生态足迹深度大于6,表明这些地区的资本存量消耗占比高于80%,区域生态可持续性存在一定的风险;同时从研究时段上看,2000—2019年区域人均生态足迹深度呈现上升的趋势。

表6 洞庭湖区人均生态足迹广度/(hm2/人)

表7 洞庭湖区人均生态足迹深度

图5 洞庭湖区人均生态足迹广度空间分布Fig.5 Spatial distribution of per capita ecological footprint breadth in Dongting Lake area

图6 洞庭湖区人均生态足迹深度空间分布Fig.6 Spatial distribution of per capita ecological footprint depth in Dongting Lake area

4 讨论

4.1 模型对比分析

将2000—2019年的能源生态足迹与赤字和传统算法进行比较,结果如表8。据表可以看到基于碳足迹算法下的能源足迹均大于传统算法,这是因为在碳足迹的视角下核算了化石能源的全部碳排量,而传统算法只计算了生成二氧化碳的那一部分碳量[43],改进后的模型使得能源账户的碳排量更加接近真实值。对比两种方法下的生态赤字,2000年与2015年核算的生态赤字比传统算法高,主要是因为这两年林地核算的参数因子较小,与林地账户的项目选取有较大的关系;而2005、2010与2019年的能源生态赤字均低于传统算法,其生态赤字差异均较小,这主要是因为洞庭湖区的草地面积较少,仅占研究区总面积的1.5%,致使草地吸收的碳排量较少,使得生态承载力较低。此外,若能考虑将人类社会活动等要素添加到模型当中,能够进一步提高其分析结果的可靠性;其次,若能够加入耕地与水域对碳的吸收,能够进一步提高能源账户的计算精度,上述问题也是今后有待强化研究的方向。

表8 两种计算方法的生态赤字对比/(hm2/人)

4.2 生态可持续性演变

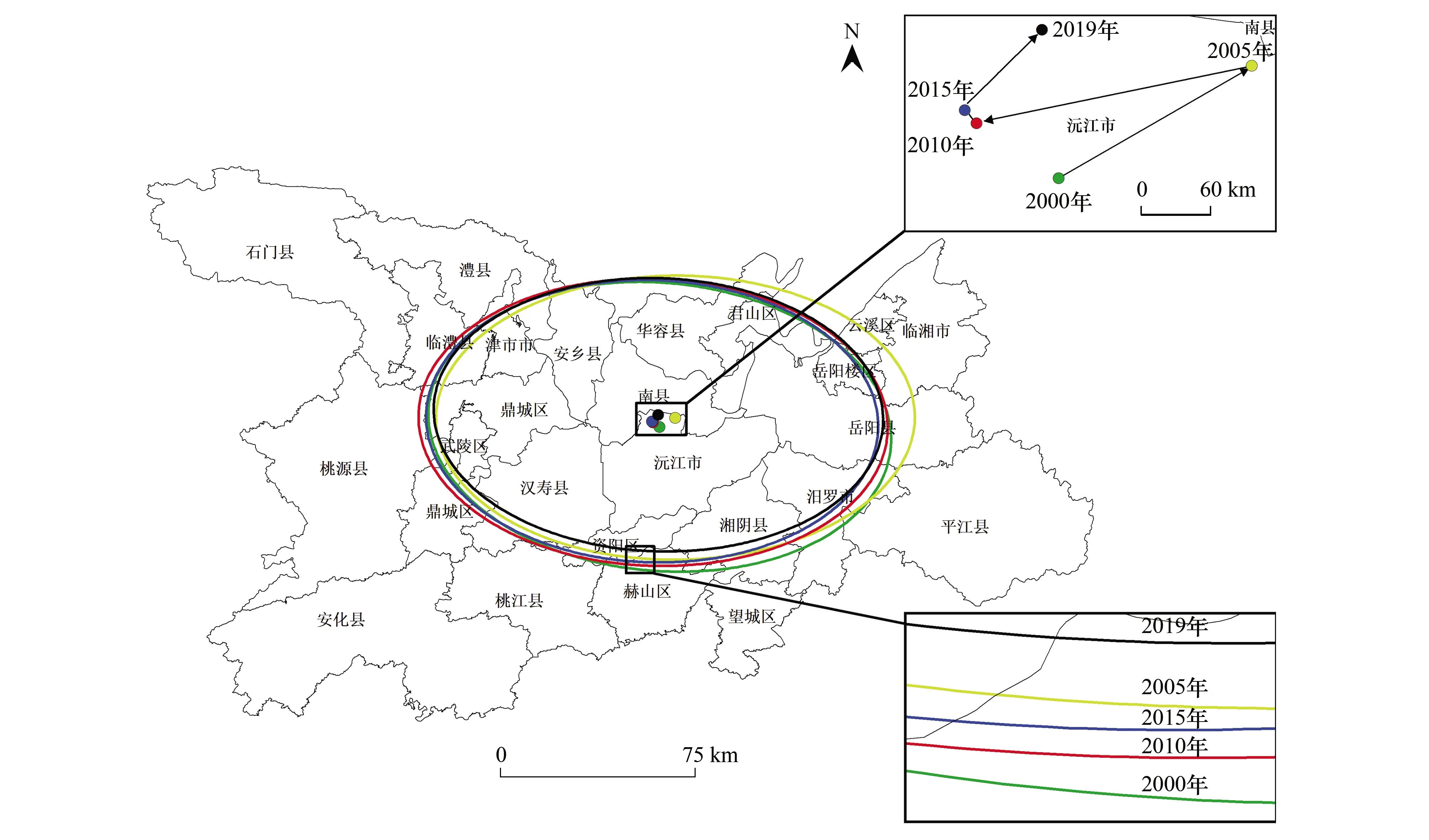

本研究从土地利用动态变化、人均生态赤字、人均生态足迹广度与深度的层面上客观分析了洞庭湖区的可持续性发展水平。在2000—2019年期间,洞庭湖区的可持续性发展水平有明显的演变过程,采用标准差椭圆的方法分析洞庭湖区人均生态赤字与足迹深度的时空转移特征。由图7、图8可知,两者重心在空间上较为集中,且运动趋势基本一致,生态赤字的重心转移距离为5.20km;足迹深度的重心转移距离为7.23km。受到高污染工业发展的影响,前5年生态赤字重心向东北转移了7.06km;足迹深度向东北方向转移了9.67km,是选取的三个时间段偏移位置最大时段,说明生态赤字与足迹深度的前期变化程度比后期明显。由于2005年后云溪等地为了响应保护生态环境号召,开始逐年降低能源消耗量,东北部地区生态环境得到了一定程度的缓解。但与此同时,沅江市、湘阴县等地对渔业过度捕捞,导致洞庭湖水生态系统遭受严重破坏,加大了水域账户的生态赤字与足迹深度,进而导致了人均生态赤字与足迹深度向西南方向偏移。2010—2015年重心转移距离与标准椭圆的长短轴均有所减小,这表明洞庭湖区的高生态赤字地区开始集中,2015—2019年椭圆长短轴进一步缩小,且生态赤字与生态深度中心分别向东北方向偏移了3.66km、2.78km,这主要是受猪肉大量减产的影响,致使西部地区石门县、桃源县等地的生态赤字降低,同时也使得以渔业为主的高生态赤字地区在空间上表现更加集中。

图7 洞庭湖区人均生态赤字重心转移轨迹Fig.7 The center of gravity shift of per capita ecological deficit in Dongting Lake area

图8 洞庭湖区生态足迹深度重心转移轨迹Fig.8 The transfer track of ecological footprint depth gravity center in Dongting Lake area

4.3 生态可持续性驱动因素

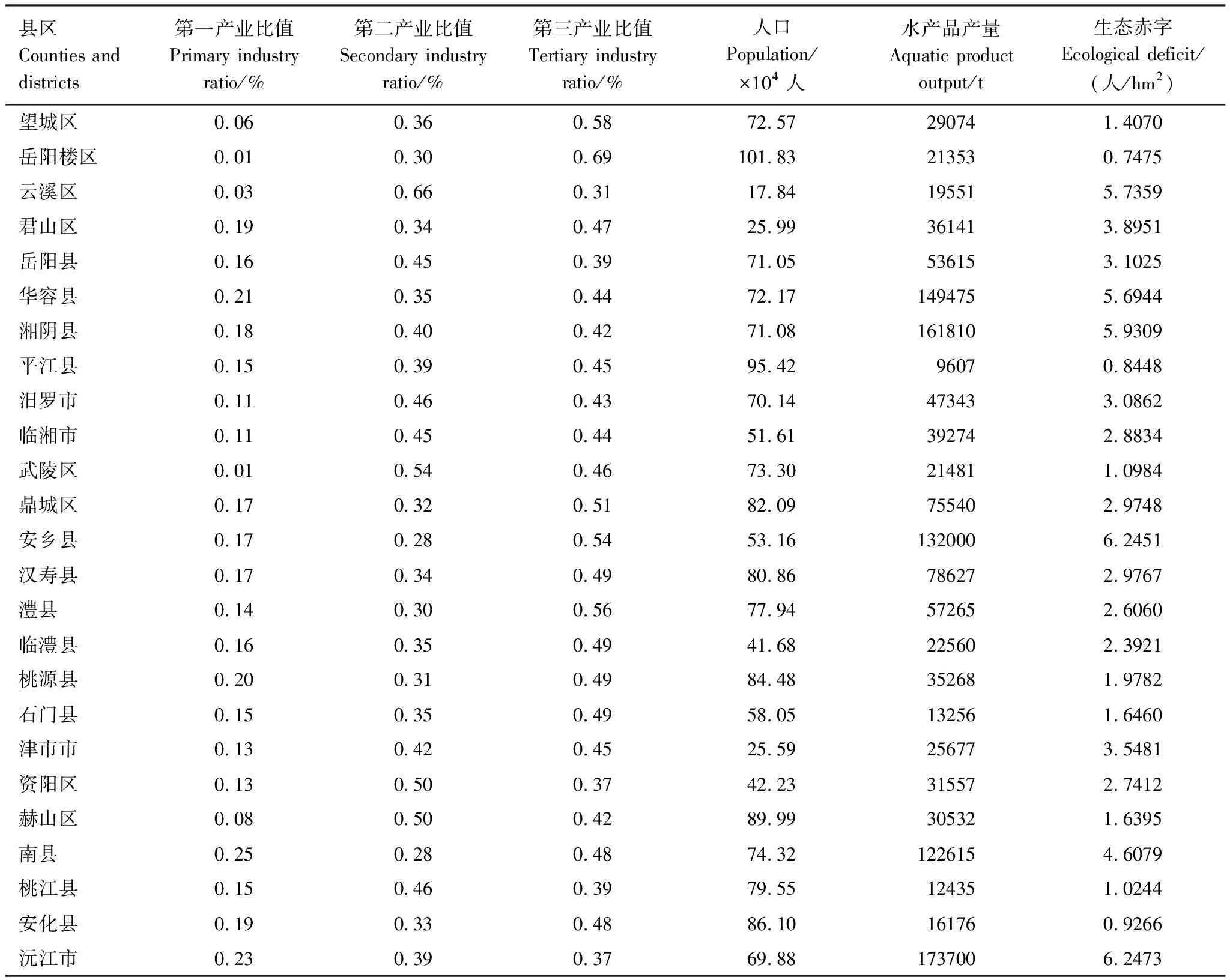

区域的生态可持续发展状况是由自然、社会、经济等众多因素共同作用的结果,如人口数量的增减、土地利用类型的变化、三次产业结构的调整与生态保护政策措施的实施等都会对区域可持续发展水平产生不同程度的影响[44]。在研究时段内,洞庭湖区呈现出向强不可持续发展水平演变。研究区常住居民由2000年1646.51万降低至到2015年的1645.95万,但生物资源的消费总量却呈现快速增长的趋势,这表明人们生活质量的提高对可持续发展水平会产生一些消极影响。同时,由于近年来建设用地面积的快速增长,致使耕地资源被侵占,而在2019年的计算中发现36.7%的耕地面积所产生的生态足迹与生态承载力分别占总量的33.5%、59.8%,这表明耕地是维持地区生态平衡的重要支柱。其次是产业结构的分配(表9),以2019年的三次产业占比为例,大力发展第三产业的岳阳楼区生态赤字仅为0.7475hm2/人,远低于以工业发展为主的云溪区;安乡县的第三产业比重虽然也比较大,但其对水产品的捕捞量较高导致其水生态赤字较高。以上说明,三次产业结构的分配对研究区可持续发展水平具有一定的影响。最后,早期湖区大规模的污染排放和鱼类无序养殖活动,致使水域生态环境遭受到严重破坏,生态承载力下降。近年来,当地通过加大落实“一湖四水”的生态保护,湖区各区县加强湖区环境治理与生态保护力度,其成效明显,洞庭湖区的水生态承载力呈现逐年增长的趋势,这表明生态政策调控也是可持续发展水平的重要驱动因素之一。

表9 2019年洞庭湖区25区县三次产业比值

5 结论

本文从碳循环的视角出发与生态足迹理论结合,构建了改进的三维生态足迹模型,重点分析了洞庭湖区25区县可持续发展状态的动态演变特征与驱动因子。研究结论如下:(1)20年内洞庭湖区人均生态承载力与人均生态足迹在总体上均呈现增长的趋势,但人均生态足迹的增长速度远高于人均生态承载力,致使人均生态赤字在时间维度上不断增大,空间维度上呈湖滨向周边地区扩散的趋势。为减少洞庭湖区整体的生态赤字,可提高土地利用效率,推进节约集约用地,充分发挥市场机制作用,完善土地租赁、转让、抵押市场,让闲置的土地能够得到充分利用,同时在能源结构上可增大清洁能源的占用比例,改善能源消费结构,减少碳排放量和降低碳排放强度。 (2)洞庭湖区的土地资源划分不够合理,除林地账户之外的其他账户均存在自然资本存量的消耗,且表现为高生态赤字。特别是水域账户,过度的水生态资源开发致使洞庭湖的自然资本存量存在严重亏损。为加快水生态环境的保护与修复,既要充分修复湿地的生态功能,也要健立健全湿地生态补偿机制。(3)对比传统生态足迹模型,改进后的模型在能源账户的计算中更能反映出真实的碳排放量与碳吸收量。由于研究区草地面积占比较低,使得洞庭湖区的能源生态承载力与林地具有较高的协同性,同时,也使得研究区能源账户的生态承载力存在偏小的情况。(4)洞庭湖区的可持续发展程度与县区的产业结构具有较高的耦合性,表现为高生态赤字的地区主要以渔业和工业为主,而以服务业发展为主的岳阳楼区等地生态赤字较低,因此可以通过调整产业结构构建以绿色经济为主体的新型产业结构,依托绿色生态发展全域旅游业,打造湿地公园、天然氧吧等生态休闲场所。同时,通过研究发现居民生活质量的提升、土地结构的变化与及生态政策的有效落实均对地区的生态可持续发展具有重要的调节作用。