《赤茧》中“自我”存在的空间诠释

尚 欢

(南京大学外国语学院,江苏南京,210023)

一、引言

安部公房(1924—1993)是日本战后文学史上一个极富个性的存在,其文学世界不断展开的过程,就是不断地挑战读者阅读惰性的过程。而这归因于“空间比时间在他的文学中发挥着更为重要的作用”[1]。即打破日本传统私小说中僵化的因果线性叙事,探索直指现实变革的新的表意符号系统以实现对现代人“自我”存在困境的空间化书写,才是安部公房文学的魅力所在。于是,“空间”与“自我”成为进入安部公房文学世界的重要关键词。

荣获第二届战后文学奖的短篇《赤茧》(1950)是安部公房早期一部具有代表性的作品。较之于“变形”叙事的出发点《蟹甲木》(1949),埴谷雄高认为:“(《赤茧》)这里,显示了作家安部向前迈出了虽小却坚实的一步。”[2]李讴琳对此解释为,《赤茧》中“自我”问题的“社会性”的凸显。我们知道,“自我”的实现依赖于同外部社会空间的一系列交换,从而表现为“我知道对象是我的对象(它是我的表象),因而我在对象里知道我”[3]。换言之,“自我”是借助于一系列的“非我”(外部空间中的他人、他物、他事)而存在的。基于此,先行研究中指出的“自我”问题的“社会性”,可进一步明确化为对“自我”存在的空间性理解。因此,笔者以为《赤茧》中更加强调了“自我”问题的空间性。

另一方面,先行研究中关于《赤茧》的解读存在三种范式。“社会性”范式认为“《赤茧》折射出1950年日本‘红色整肃’运动中赤色分子的彷徨无助”[4]。存在主义解读视《赤茧》为“异化社会中,个人为了融入社会共同体而牺牲自我”[5]的一出悲剧。“前卫艺术”论者则强调“幽默和讽刺的寓言手法,描绘了现代人存在状况”[6]。

不难看出,围绕“自我”存在的问题,虽然三种范式的言说内容与角度各异,但共同存在将作品视作镜子一般反映现代人的生存困境的“反映论”研究倾向。如此一来,共同忽略了安部文学中“自我”存在的空间建构问题。鲍德里亚说,“当今社会愈来愈多的根本方面属于意义逻辑范畴,属于象征规则和体系范畴”[7]。这是因为“空间”作为发源于生命实践的一整套社会指意系统,缔造了我们的“生活”,乃至“自我”的存在。因此,对“自我”问题的追问,就是对“自我”存在的空间诠释,“空间”不再是背景性的物理环境。基于此,笔者试分析《赤茧》中的“自我”问题是如何一步步呈现为存在主义空间叙事的,进而挖掘存在主义“自我”空间的实质,进行批判性解构。

二、作为隐喻的“家”

《赤茧》的开头是这样的:“日暮时分,人们匆忙地赶回居所,而我却无家可归,只好继续在住家与住家间狭窄的夹道中漫无目的地往前走。街上房屋鳞次栉比,却没有一户是我的家,这是到底为什么呢?……我再次重复着,这个早已重复了千万遍的疑问。”[8]140①笔者自译,下同。

开篇,主人公就以一个无“家”可归者的形象登场,徘徊在都市街头。如果我们认为主人公寻找的“家”是一座物理空间的“房屋”,那么这样的“家”就是现代人每天出勤的起点和下班后歇脚的归所,而短暂的歇息,又是为了第二天更好地投入社会生产。“家”,已然“进入了现代资本主义的生产模式:它被利用来生产剩余价值”[9]49。即作为物理意义上的居所的“家”,既是参与资本主义空间生产的生产力,又是资本主义空间生产的产物。加之,文中“街上房屋鳞次栉比”以及“房子与房子之间狭窄的夹道”的描写,无一不提示着“具有一定历史性的城市的急速扩张”[9]47,一个囊括商品世界及其逻辑的抽象空间的崛起。凡生存于这个抽象空间中的人,也就是将自己锚定在工业化社会这辆战车上的人们,合乎逻辑地都该拥有属于自己的“房屋”。

然而,文本中的主人公却是以一个无“家”可归者身份登场的,开篇就表明了这是一个与资本主义抽象空间格格不入的存在。对“家”的寻觅,也就成了被抛入荒诞、异化的世界而苦苦挣扎的主人公对“自我”存在究竟该何去何从的追问。值得注意的是,这并不仅仅是主人公个人的追问,联系文中对“我”的刻画,不难发现,除了作品中第一人称叙述的人称代词「おれ」所暗示的人物性别为男性以外,对于主人公的其他一切信息,我们一无所知,这一点,与弗朗兹·卡夫卡的小说主人公总以字母代号为名字,有异曲同工之妙[15]103。或许,存在主义文学正是通过设置个体轮廓模糊的主人公形象,以此表明人物的平凡和普遍性。正如威廉·巴雷特指出的:“我们的小说越来越关注无面目无名字的主角人物,他既是每一个人又不是每一个人。”[10]由此可见,《赤茧》中的“我”作为战后日本经济恢复期里人的存在的缩影,其对“自我”存在到底该何去何从的追问,实则反映的是战后城市化进程中人们普遍的生存困惑。主人公对“家”的寻觅也就具备文学隐喻的意义。

关于“家”隐喻意义的把握,有两点值得注意。其一,主人公的“自我”存在是无力的,即“无面目的主角到处都面临着虚无”[10]。具体表现为:于内,主人公失去了对所谓社会秩序、规范等恒常的东西的信赖。即在资本主义空间秩序的疯狂运转下,个体的“自我”存在被连根拔起。在失去了对既存处境中一切存在物的“直接可理解性”后,随之而来的便是“自我”存在的迷惘、彷徨,因此“我”发自心底地产生对既存的社会制度的质疑:“难道某种东西属于他人,就不能同时地为我所有吗?”[8]141于外,“自我”存在的虚无体现在主人公需要承受由“女人的脸变成一堵墙”所代表的来自社会空间的对“自我”存在的拒斥,以及国家机器对“自我”存在的规训,“要是不想走就从法律的门滚到地下室去”[8]141。其二,“存在”,就是存在于“某处”。无立锥之地的人,是失去了“存在”的资格的被放逐者,因而难以称其为“人”。用巴什拉的话说,“没有家宅,人就成了流离失所的存在”[11]。可见,人的存在本身就是空间性的。空间(“家”)成了与人的“自我”融合为一的投射与表达。

由以上两点可知,作为空间性存在的人,“自我”存在的虚无,就是“自我”存在的空间的丧失;对“自我”的追问,也就演化为一个在根子上带有生存焦虑与不安的人,主动建构“自我”生存空间的尝试。《赤茧》中的“家”隐喻的是现代人的“自我”的生存空间。而“自我”的生命空间作为个体的汗水与心血灌注的结果,本质上是一个属人的空间,一个“人化的自然”[12]。因此,“自我”存在的“空间”究竟会成为何种意义上的人的存在方式,根本上取决于个体如何实践、如何使主观见之于客观,从而创造出适应主体生存需要的现实空间。联系文本来看,《赤茧》中,主人公从一开始就是一个坚信“我应该也有一个家才对”的观念先行者,即这是一个从“我思”出发的“精神之我”。不仅如此,这样的“我思之‘我’”是通过“一直不停地走”的方式来寻“家”的。“一直不停地走”是这个“精神之我”的实际存在方式。概言之,作为观念先行者的主人公通过“一直不停地走”的活动,与外界不断发生碰撞。然而,现实中在与他人的交锋中的挫败,加剧了主人公与外部世界的裂痕。即外部受挫的必然结果是其对内心世界发自本能的坚守。于是,我们看到主人公的“观念自我”愈发强化:其眼中的外部世界越来越可疑,其对“家”的渴求也变得空前强烈,直至变形为“茧”达到了小说叙事的高潮。

以上,透过主人公的心路历程,不难发现其对“自我”生命空间的追寻,本质上是以先验的精神(“我思”)介入实存活动的存在主义的方式来实现的。相应地,其所追寻的“家”也就是与外部空间截然断裂的、无根的个体之心灵的故乡,即存在主义者的精神空间。

三、社会空间与“我”

《赤茧》中,作为一个无“家”可归者而登场的主人公,从一开始就面临一个严峻的现实课题:如果城市空间原理上必须通过将一切收编进资本的符号秩序,才能维持其统治,那么如何才能超越这种资本主义的社会空间?小说《赤茧》呈现的正是追求生命本身的庇护空间的“我”与抽象的社会空间在文本叙事的现时维度上激烈交锋的全过程。

作品中,主人公确立“自我”的生命空间的努力,分别展现于“自我”与“他者”以及“自我”之变形的二重关系之中。然而,不论是“自他交往”,还是“自我”之变形,都逃不开背后的资本主义空间秩序的运作。

其一,在“自他关系”中,展开确立“自我”生命空间的尝试。作品中,当“我”向“女人”询问,是否她所在的房子也可以是“我”的家时,女人的表情经历了以下变化:

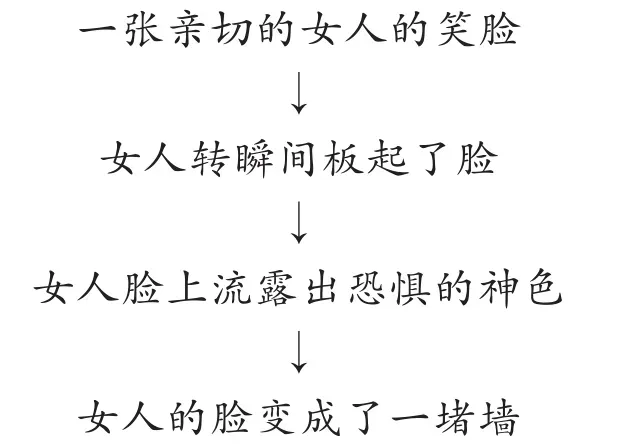

难道某种东西属于他人,就不能同时地为我所有吗?从表情的转变之中,我总是充分地感受到这一荒谬论调的本质[8]140-141。

显然,主人公不止一次体验过“笑脸的真相”。因此,“女人”并不指代某一个真实、鲜活的感性个体,而是作为都市“有产者”的集合,一个凝缩着社会意指体系的“符号”化存在而出场。“女人”对法律意义上的房屋所有权的强调,代表的不是“女人”个人性的观点,而是资本主义的表意符号系统作为一种话语体系借“女人”之口的自行运作。即房屋的所有权问题是资本的逻辑操控下的房屋的转让、租赁、出售和增值,与“人”无关。人们常认为自身作为“主体”可以表达观点和自主决策,都不过是一种误认。现代社会中,根源于资本主义的生产活动方式的表意符号系统,作为空间化的意指实践,建构了全部的社会存在,也组构了人们言说的内容以及言说的方式,甚至成为了现代人的生存逻辑本身。因此,在资本主义的社会空间中,看似是“自我”与“他人”的二元对立,实则“自我”与“他人”都是资本主义社会意指的自觉承载者,且彼此间互为“符号”。可见,现代社会是一个无“人”的符号化社会。因此,回应主人公的寻“家”诉求的,是“女人的脸变成了一堵墙”,也就在意料之中了。

然而,追求充满人性价值的幸福空间的生命冲动不会停歇。面对二者不可调和的矛盾,国家机器以不容分说的暴力性进一步巩固了资本主义社会的空间秩序。例如,仅仅因为主人公在“公园的长椅”处逗留,便遭遇到手持警棍的“他”的暴力驱赶。从上文对“女人”的分析类比可知,此处的“他”是国家“公”权力的代表,其对“我”的驱赶,作为“国家官僚主义的行为……是按照(资本主义的)生产关系的再生产的要求对空间所进行的管理”[13]。换言之,国家机器是通过维护“公园长椅”的区隔功能,从而达到强化资本主义空间秩序的目的的。而“公园长椅”之所以能够发挥区隔的政治功能,是因为哪怕小到一把“公园长椅”也已被收编进资本主义的表意系统,成为维护资本主义空间统治重要的政治工具。看似是公共设施的“公园长椅”,其所面对的对象是早已将自身锚定在工业化社会这辆战车上、为资本主义空间所编码的符号化的“人”。短暂的福利享受,实则是刺激资本主义社会生产的再继续,从一开始就是将都市“无产者”排斥在外的。以上,无论是“我”与“女人”,还是“我”与“他”“自他关系”的背后,都是资本主义空间秩序的疯狂运转。主人公的对充满人性价值的幸福空间的追求,面对冷冰冰的制度化抽象空间,不被接纳成为一种常态。

其二,“身体变形”是主人公面对强大的资本主义统治秩序,确立“自我”生命基础的又一尝试。如同“茧内永远是黄昏……茧放着红光”[8]144所暗示的那样,纵使强大的国家机器消解了不断行走的身体的“我”,也消解不掉“我”对“自我”生命空间的执着追求的信念。基于此,围绕“茧”的解读,历来的研究大多将“茧”视作主人公的精神存在的隐喻。例如田中裕之认为:“变形为《茧》,意味着被排挤出《故乡》的《我》,就在路边,自己成为自己的家。”[14]而关于“自己成为自己的家”,或许邹波解释得更为清晰:“茧的空无、封闭都代表了某种精神现象……更强调现代人的自我封闭。”[15]然而,作为主体精神隐喻的封闭式的“茧”空间,真的能够给身处“阴暗、荒诞的周围世界中无法自拔、无能为力的”[16]人们以庇护吗?借助小说结尾处叙述视点由“内”向“外”的转换,以及随之而来的“外聚焦型”叙述者对“茧化”后的个体存在命运的批判性审视,我们可以找到答案。

关于“茧”的命运,叙述者是这样陈述的:“我在衣袋里七歪八倒地颠簸了一阵后,被丢进了他儿子的玩具箱里。”[8]144这与前文“一颗大空茧”的叙述形成了强烈的视觉反差。因为,“变形”是“丝犹如口袋似地把我全身裹住”[8]143,而成为“一颗大空茧”的。可推想其体积应该与变形前的“我”是等身大。然而,这颗“大空茧”却在被“他”捡到时,缩小至形同人的衣服口袋般大小。这里,变形为“茧”的主人公,出现了空间体积由等身般大小至衣服口袋般大小的体积压缩。如果说体积的由大到小,隐喻着主人公人格的跌落[14],那么,“被丢进了他儿子的玩具箱里”的结局,则预示着主人公在强大的国家机器的倾轧下,“自我”的存在的彻底物化。这是个体从建构“自我”存在空间的动机出发,却最终难以抵御作为异化与规训工具的外部抽象空间,而再次为资本主义空间秩序所收编的现代人“自我”存在的悲剧。不难想象,等待主人公的将是永远被控制在“统治阶级预定的生产和消费模式中生活……变成孤独的个体”[17]。

以上,通过对“自我”与“他者”的互动以及“自我”的身体变形的梳理,可以看出,主人公在先验的精神信念的指引下确立“自我”生命空间的努力,在强有力的资本主义空间秩序面前全面溃败。下文通过对“我”的活动方式所营构的存在主义的“自我”空间的本质分析,探究失败的必然性。

四、存在主义的“自我”空间

当资本主义的生产活动方式生成的表意符号笼罩一切,建构着整个社会环境,乃至人的“自我”存在方式的时候,主人公以“我应该有一个家”[8]140的先行观念为指引,在一系列“寻”的实存活动中见证“自我”的存在。不同于笛卡尔的“我思”是拥有确定性与坚实性的自足的精神实体,“走”的行动展开的是“一副在物化与异化的范围中寻找真实自由”[18]的存在主义者的生存画卷,最终实现的也只能是存在主义空间的“自我”。存在主义的“自我”空间,拥有以下特质。

第一,这是一个与资本主义空间相对立的具备自我超越性的精神空间。《赤茧》中,“我应该也有一个家才对”[8]140的先行观念,并不具有“我思”一般的确定性与坚实性,是借助主人公在多重的实存关系活动中,对既定的他人、他物的不断否定,从而彰显出来的。因此,营构出的是与外部的资本主义世界相断裂的“自我”存在的精神空间。然而,如同建筑工地的水泥管“为了属于别人,会无视我的意志和关切从那里消失”[8]142一样,资本主义空间秩序不会以任何主人公的“精神意志”为转移。不仅如此,强大的资本主义空间秩序的持续运转,使得主人公确立的存在主义的“自我”空间,如“被丢进了他儿子的玩具箱里”一句所暗示的那样,再次沦为资本主义空间秩序编码和操控的对象。

第二,这是一个与普遍的社会空间秩序相断裂的个体性空间。“个人性”最直接的表现就是“自我”存在的空间与“他人”存在的无法相通,体现了存在主义式“自我”空间的封闭性。这一方面表现在其无法意识到是自己的步步追问,导致了“女人”面色的逐步崩溃,另一方面表现在他对“女人”感情变化的无法理解。其所能把握到的一切,只不过是自“我”而出,却又如回声般折返于“我”。归根结底是一种想象的建构。由此,主人公做不到回应他人,甚至是刻意无视了来自“女人”的合理提问,并感到“有些不耐烦了”,也就是意料之中的了。这样的主人公切断了与他人对话的一切可能性。

因此,等待主人公的是“女人的脸变成了一堵墙”。“墙”的出现,意味着他人对“我”的拒绝,即“(我)意识到他人可以如我之固定我周围的对象一样将我固定为他的对象”[19]。这是来自“他人”的对于存在主义“自我”空间的限制和威胁。不仅如此,“快,快走开!如果不愿走,就请你通过法庭之门到‘地下室’来”[8]142,国家机器的暴力性的话语态度,更是彻底断绝“我”被集体接纳的任何可能。

第三,这是一个“自我”存在的形式化空间。萨特说:“人是一种无用的激情。”[20]“自为的存在”作为形式化的精神,必须借助永不停歇的“介入”活动作为手段,不断地自我超越,才能见证“自我”的存在。于是,我们看到,《赤茧》中以“家”的寻觅者身份出场的主人公,游荡在都市街头,漫无目的地“寻”,一直不停地“走”成为其最鲜明的存在方式。因此,当主人公以否定自身身体的方式,变形为“一只巨大的空空的茧”时,也就是不断活动的存在主义“自我”空间破灭之时。这是因为,联系变形是开始于“脚”的这一事实可知,开篇至此为了找家而“不停地走着”的主人公,由于变形为“茧”,开始“寸步难行,不知所措地茫然站在那儿”[8]143。在这里,“不停地走着的我”与“寸步难行的我”形成鲜明的二项对立[14]。文中的“我终于消失了”无疑是指不断行走的“我”的消失,也即不断介入行动的“我”的消失。然而,存在主义的“自我”空间只有通过主体能动性的或自由选择的行动才得以降临。可见,被迫静止而“寸步难行,不知所措地茫然站在那儿”的“一只空茧”,预示了不断行动的存在主义“自我”的消解。

不仅如此,被动变形为“茧”的主人公,还出现了空间体积由等身般大小至衣服口袋般大小的体积压缩,以及结尾处“被丢进了他儿子的玩具箱里”[8]144的局面,更是直接宣告在现有的资本主义空间秩序下,主体的存在主义“自我”空间无力抵御资本主义意识形态机器的倾轧,《赤茧》由此成为现代人“自我存在的丧失的表征”[21]。

通过以上三点对存在主义的“自我”空间之实质内涵的把握,可以发现,作为一个精神空间,其与外部客观的社会存在相断裂;作为一个个体化空间,其与他人的存在及其背后整体的社会空间相断裂;作为一个形式化的空间,其与实存活动本身相断裂。“自我”的存在主义空间,显然“做不到在自然的风暴和人生的风暴中保卫着人”[11],无法成为生命存在的庇护空间。

五、结语

现代社会,资本主义的生产活动方式表征出一套深刻的社会表意系统,并以此建构了整个的社会存在,甚至直接构造了现代人的“自我”存在的行为活动模式。小说《赤茧》描述的就是在这样一个异化的资本主义世界中无处安身的人,其确立生命存在的庇护空间的努力,却是通过资本主义空间所塑型的“自我”存在的行为结构来对抗资本主义的空间秩序的。这无异于以血洗血。先验的形式化精神,以实存活动及“自在存在”为媒介而见证“自我”,所得到的只能是“自我”的存在主义空间与外部社会空间不断加剧的裂痕,最终被资本主义国家机器无情碾压。

如果资本主义空间原理上必须凭借“编码”策略以维持其统治,那么如何才能超越这种规训机制,确立自我的生命基础?小说《赤茧》中,作为亚文本(sub-text)的超现实主义的“变形”叙事,其抵抗的、颠覆的倾向无时不在消解看似坚硬的表层存在主义“自我”空间叙事。这提示我们,安部公房在创作《赤茧》之时已然具备了超越以往的新的现实认识以及与这一新发现相适应的新的表现形式——超现实主义的创作机制。于是,才有了主人公从“一直不停地走”到“身体变形为茧”的“自我”存在方式的变化,也就是“自我”的新生。安部本人直言道:“相较于《终道标》,《赤茧》……是从抽象理念逐步落实到具体,并开始明确其前行方向的作品。”[22]可见,作为转型作的《赤茧》不仅仅是对此前现实主义编码方式下的存在主义“自我”空间的打破,更是包含作家对新的活动方式下的新的“自我”的发现以及由此而来的对“新我”的空间书写。