坚守传统 探索新境:我的俄苏文论研究之路

——访文艺理论家程正民

■ 采访人:吴 键

一、走上俄苏文论研究之路

程老师,非常荣幸能受《中国文艺评论》的委托对您开展这次学术访谈。您出生于福建厦门,18岁之前一直在厦门生活与求学,现在回顾来看,家乡的成长经历对您后来的生活际遇与求学科研等有着怎样的影响?

我18岁以前一直在厦门鼓浪屿生活和求学,是家乡的山水养育了我,是家乡的老师培育了我。厦门是一个临海城市,大海让人有宽阔的视野和博大的胸怀。被大海拥抱的城市有水一样的韵味,水一样的清新,水一样的温润,水一样的灵动,它造就厦门人宁静、平和和淡泊的性格。我求学的双十中学是为纪念辛亥革命而建立的百年老校,是福建有名的中学,老师个个响当当。其中对我帮助最大的是毕业于厦门大学中文系的教语文课的班主任张有樑老师,他教我们要多读、多写、多生活,他的语文教学既注重培养艺术感悟能力,又十分重视培养理性分析能力,这对我日后的文学研究有很大的影响。

您由厦门考学来到北京,在北师大中文系学习并留校任教,后来主要从事俄苏文论研究,是怎样的机缘让您走上俄苏文艺理论研究之路的?

我1959年毕业,在文艺理论教研室从事文艺理论教学和科研工作,师从黄药眠先生和他的大弟子钟子翱先生,黄药眠先生20世纪60年代刚摘了“右派”帽子,不让上课,但他很关心年轻教师的教学和科研,他听过我的课,也批改过我的“作业”。20世纪60年代周恩来同志访问亚非国家归来,深感对外国的了解和研究不够,难以适应国际斗争的需要,于是1963年年底中央有关部门提出关于加强外国问题研究的报告,其中特别提到要在高校建立关于外国问题研究的机构,加强和扩充高校有关国际研究的院系。北师大领导对中央的指示很快作出反应,在几个系成立研究机构,其中在中文系成立了苏联文学研究室。于文艺理论教研室抽出刘宁和我,于外国文学教研室抽出唐其慈和潘桂珍,组成由刘宁领导的苏联文学研究室,不搞教学,专门从事研究,开始创办内部资料《苏联文学资料》,共办了16期。20世纪70年代末到80年代初,由于形势发展的需要,刘宁也提出以原有的苏联文学研究室为基础成立苏联文学研究所,在1980年创办了《苏联文学》杂志,我任刊物的常务副主编。刊物不仅得到茅盾的题词,得到丁玲、巴金、黄药眠和姜椿芳等文坛前辈的支持与指导,更受到当时读者的热烈欢迎,创刊号达到了十万册的发行量。研究所后来也先后建立苏联文学硕士点和博士点。这个时期我主要研究苏联当代文学和当代文艺思潮。

二、从《俄苏文学批评史》到《20世纪马克思主义文论国别研究》:研究20世纪马克思主义文论的发展趋势

您提到俄苏文论的研究正式起步于《俄国文学批评史》的编写和研究之中,这本书至今依然是这一领域系统、权威、经典的研究著作,想必您在这一过程中付出了很多的努力与心血。

开始我和刘宁在苏联文学研究所开设“俄苏文学批评史”课程,他讲俄国部分,我讲苏联部分,听课的有所里的研究生和外语系、中文系的研究生。后来在讲稿的基础上,我们合作编写和出版了《俄苏文学批评史》(1992)。1983年,刘宁申请的国家“六五”社会科学研究规划的重点项目“俄国文学批评史”获得批准,从1984年起,我就离开《苏联文学》编辑部,专门从事“俄国文学批评史”的研究。“俄国文学批评史”这个项目在当时算是个大项目。参加项目的有国内高校和社科院一批研究苏俄文学的专家,项目研究和编写的一大特点是非常重视掌握第一手材料,非常重视系统搜集、整理和分析有关图书资料。在国内由我和资料室的肖惠君同志负责,我们几个人经常跑到北京图书馆的柏林寺分馆,查找图书和期刊,其中的艰辛自不待言。后来发现许多图书资料在国内找不到,刘宁又于1984年至1985年赴苏期间查找和收集,其间他除了拜访俄苏文学研究专家,特别是研究俄国文学批评史的专家,还千方百计地购置和复印了近200种图书资料。为了把这些资料运回国内,他又设法到中国驻苏大使馆找人租袋子,托他们运回,其中费了不少心力。《俄国文学批评史》经过十载的努力,终于在1999年正式出版,并获得北京市社科优秀成果一等奖。

在这一起步研究之中,通过对于“俄国文学批评史”的系统梳理,您得到了怎样的启示与新知,又如何生发了进一步的学术兴趣?

您刚才提到“别车杜”所代表的革命民主主义文学批评这一经典脉络,他们的理论在20世纪曾对中国文艺界有着重要影响,但在80年代之后却被海雨天风一般的西方新潮文论覆盖,从当下回望,您觉得这一文艺批评脉络对当代中国文艺评论有着怎样的价值?

确实如此,“别车杜”在20世纪对中国文艺界有着广泛影响,特别是其中的别林斯基,在20世纪五六十年代更是到了“言必称别林斯基”的地步。别林斯基其实只活到37岁,却成了俄国现实主义批评的奠基人。他的文学批评紧密地将俄国社会现实与文艺现实联系在一起,及时反映着俄国文学的最新创作经验,鲜明地体现了时代精神的要求,对俄国文学批评,甚至是世界文学理论批评,都产生了广泛而重要的影响。从当代回望,贯穿于他的文艺批评的精神内核依然值得我们重视。首先,别林斯基认为文学批评旨在促进社会的自觉和文学的自觉,他不仅指出文学批评要反映现实生活,体现时代精神,而且特别强调文学批评在促进社会自觉方面特殊而重要的作用。他认为一部作品如果没有发出时代主导思想的声音,就只是一部僵化的作品,而文学批评的重要使命正在于挖掘出伟大作品所反映的时代精神,因而文学批评的重要性并不在伟大的文艺作品之下。其次,在别林斯基看来,在批评家的众多品质中最为重要的是信念,是对文艺事业的热爱和强烈的社会责任感,把社会的公益当作自己的利益来维护,把自己的追求同社会的追求融为一体。他在自己短短的一生中,写出了一千多篇文艺批评,将之作为武器同沙皇专制制度展开斗争。他高扬一种直率的批评,抨击“躲闪的批评”,认为文艺批评不应该阿谀俗众、用暗示的方式来说话,应该不怕被群众所笑,敢于把虚窃名位的名家从台架上推下来,把真正的名家指点出来。最后,别林斯基所倡导的具有民族特色的历史、美学的文学批评原则,对于我们建设新时代具有中国特色的文学批评仍有重要意义。

在俄国文学批评史研究中,您主要聚焦于列宁、卢那察尔斯基以及高尔基等马克思主义的文艺批评思想,更是对前两位大家有着专著阐发,可以说对之用力甚深。在您看来,在当代应该如何看待马克思主义文艺理论这一重要脉络?

三、从一元到多元,从对立到对话:20世纪俄罗斯诗学的发展趋势

俄苏马克思主义文艺理论可以说是20世纪俄罗斯诗学的核心脉络,那么在这一主线之外,20世纪俄罗斯诗学又呈现出怎样的面貌?

20世纪俄罗斯诗学发展的一个重要特点,就是从一元走向多元,由社会学诗学一统天下走向诗学的多元发展。一方面是,一大批文艺理论家依然坚持马克思主义文艺社会学研究,依然坚持历史主义的传统,并产出了不少具有很高学术含金量的研究著作;另一方面是,马克思主义文艺社会学一统天下的局面开始被打破,出现了各种诗学派别百舸争流的态势。在这一历程中,一些有理想有学识的文艺理论家,在巨大的压力下,甚至冒着被批判、遭流放的风险,对理论问题进行艰难的探索,把文学的社会历史研究同形式、语言、结构、叙事、体裁、心理、文化的研究结合起来,在社会学诗学之外,出现了形式诗学、语言诗学、结构诗学、叙事诗学、体裁诗学、心理诗学、历史诗学、文化诗学等各种诗学流派,出现了像什克洛夫斯基、洛特曼、普罗普、维戈茨基、巴赫金等一批具有世界声誉的文学理论家。

听您讲述20世纪俄罗斯诗学的面貌着实多元、丰富且精彩,在您看来这一多元面目的生成,有着怎样的驱力与动因?

20世纪俄罗斯诗学呈现出多元面貌,当然基于历史、文化、社会、政治等多重因由,在此我想说说理论发展的内部驱力。其多元面貌是在诗学发展中经由内容研究与形式研究相融合、外部研究与内部研究相融合、历史研究与结构研究相融合而生成的,是在这二者由对立的关系走向对话的关系之中生成的。从19世纪俄罗斯诗学到20世纪俄罗斯诗学,有两种传统、两种倾向一直并存。一种更为强调文学同社会历史文化的关系,强调文学的社会功能;另一种则更为强调文学的形式结构,强调文学的美学功能。前者如别林斯基,如马克思主义艺术社会学,后者如俄国“唯美派”与俄国形式主义等。伊格尔顿认为俄国形式主义是20世纪西方文论的开端,从俄罗斯诗学角度看,我认为,俄罗斯的社会学诗学和形式主义诗学都是20世纪俄罗斯诗学的重要开端,在此后的俄罗斯诗学的各个流派身上,我们都可以或显或隐地看到它们的影子,感受到它们的存在。这两种传统、两种倾向,既相互对立,也相互渗透、相互融合。例如普罗普的故事研究,不是从故事内容切入,而是从故事的结构形态与结构功能切入,这显然是受到形式主义的影响。虽然这种研究被当时的主流文艺学斥之为形式主义,但是实际上普罗普有其独特的理论自觉,他吸收了形式主义有益成分,但却没有停留在形式主义的思路上。他积十年之功写就著名的《故事形态学》,又用十年时间写成《神奇故事的历史根源》,力图通过故事与历史的对比,寻找神奇故事产生的历史根源,在回答故事是什么的基础上,进一步回答故事究竟从何而来这一问题,竭力开掘故事所具有的历史文化价值。他认为故事的起源涉及远古神话、习俗、仪式、制度以及初民的思维形式。这一研究思路典型地体现了结构研究与历史研究的结合,是对形式主义的借鉴与超越,又深受历史主义传统的浸润。洛特曼的结构诗学既重视诗歌文本结构研究,也重视诗歌外文本(历史文化语境)的研究,走的也是这种研究路径。

四、走向整体诗学:巴赫金诗学研究

在20世纪俄罗斯诗学的诸多流派之中,您似乎对巴赫金诗学情有独钟,至今已经出版了多部研究专著,并在一系列专题论文中再三致意。巴赫金如何引起您的共鸣,其思想的核心与精髓是什么呢?

首先我个人非常喜欢巴赫金。巴赫金是这样一个人:他的一生非常坎坷,但一直在追求真理。他年轻时因为被指控在课堂上宣传唯心主义哲学,宣传宗教,结果被判刑,流放到北哈萨克斯坦的一个小城,高寒地带挺苦的,后来他的一条腿被锯掉了。但是他一直坚持他的信念,倡导对话思想。在他的心中,世界是,或者本应是一场大型的对话,生活是对话、语言是对话、文学是对话、思想是对话。对话思想的前提,是对人的看法——人的禀赋是什么?人以什么样的形式存在于世界上?人与人之间应该是平等的,因此要尊重人,尊重个体生命的尊严,尊重个体差异,在这个基础上才能进行对话。这个思想了不得。

您刚才说到巴赫金思想的核心在于“对话”思想的提出,世界就是一场大型的对话,并认为语言、文学与思想等本质上都是对话,可否请您再详加阐发?

第一,巴赫金认为思想的本质是对话,思想不是主观的个人心理的产物,只有在对话中才能获得活力,才能不断生成和发展。第二,巴赫金认为语言的本质也在于对话,语言属于社会活动,话语是双方的行为,鲜活的对话交际才是语言的生命真正所在之处。第三,文学艺术的本质也是对话。巴赫金认为审美活动是一种审美事件, 它由作者和主人公构成,两者在审美活动中相互联系、相互影响,它们之间是一种对话关系。总而言之,巴赫金的对话思想所强调的,一是主体性,也就是说对话的双方都是独立的,都有自己的价值;二是对话性,也即对话是主体展现的形式,对话的双方是互动的,是相互作用、相互交锋的;三是未完成性,也即存在就意味着对话,对话是开放的、未完成的,对话结束之时也是一切终结之日。

图1 《巴赫金的诗学》 程正民 著

巴赫金以“对话”为核心为我们打开了理解思想、语言与文学的新视角,而在当代,我们往往会遇到跨文化之间的对话问题,从巴赫金思想出发能带来怎样的启发?

在20世纪俄罗斯诗学的发展脉络中,巴赫金的诗学思想有着怎样的地位与影响?

巴赫金是20 世纪俄罗斯诗学中最为重要的人物,也可以说是集大成的人物。他认为文学既然是复杂而多面的现象,就应当从不同角度、运用不同的方法进行研究。因此他的诗学研究包括了语言诗学、社会学诗学、小说诗学、体裁诗学、文化诗学、历史诗学等各个方面。在其看来,诗学研究的各个领域不应当是毫不相干的,而是有着深刻的内在联系,共铸一种诗学研究的整体,从这个角度出发,可以将巴赫金的诗学研究称为整体诗学。其学术名著《陀思妥耶夫斯基诗学问题》,既是体裁研究,体现了他的“诗学恰恰应从体裁出发”的主张,抓住了作家的小说是复调小说体裁这一中心;同时又是文化诗学和历史诗学,又竭力揭示复调小说产生的文化历史根源、同民间狂欢文化的联系等。这种研究开辟了文学研究内容与形式相结合、历史和结构相融合、外部和内部相贯通的道路。

五、从个性心理研究到社会心理研究:文艺心理学研究之路

我注意到您在俄苏文论研究之外,还对文艺心理学有专门研究,这二者之间有着不小的距离,这也引发了我的好奇,您是因为怎样的契机走上文艺心理学的研究之路呢?

1987年黄药眠先生去世后,北师大文艺学似乎经历了“至暗时刻”,空有博士点,没有博士生导师,童庆炳老师只好请辽宁大学王向峰教授等人来带博士生。童老师带着教研室老师和13个硕士发动“四大战役”。这“四大战役”分别是:文艺心理学研究、文体学研究、中西比较诗学研究,最后一个是教材《文学理论教程》的编写。我参与的是第一个“战役”,国家“七五”社会科学研究规划重点项目——“心理美学(文艺心理学研究)”。原来说好的是教研组的三个老师带着13个学生一起做,但因为各种变故只剩下童老师一个人。而我之前对文艺心理学也感兴趣,曾经问过黄药眠先生关于文艺心理学的问题,黄先生建议我以俄苏文艺心理学研究为抓手,因此我在1982年先翻译了科瓦廖夫的《文学创作心理学》,因此那时童老师请我过来帮他。项目一开始,我们和学生们都读了心理学和文艺心理学一些主要的著作,也请人来做讲座,鲁枢元教授就来做了一个月讲座。之后开始做课题,做课题的方式很有意思,就是讨论。每次都是童老师先讲,我也讲,讨论到哪一部分就上去一个学生,学生主讲,大家提意见,可以同意,也可以反对。我和童老师讲的时候,大家也可以反对。最后的讨论结果汇集成一本书——《现代心理美学》,这本书的一个核心思想是“体验”:作家是体验的储藏者,创作是体验的过程,文本是体验的表现形式,接受是二次体验,用体验把创作心理过程连起来,很有创意,而这个核心概念是师生共同研讨出来的。

我也在北师大文艺学专业学习过,听您讲起这段因由,提及诸位老师,感到熟悉而亲切。您刚才说到对于文艺心理学的研究,是从俄苏文论路向入手的,能详细谈谈吗?

我翻译过科瓦廖夫的《文学创作心理学》和梅拉赫的《创作过程和艺术感受》等俄苏文艺学心理学派的论著,也评介过维戈茨基的《艺术心理学》。即使从当代回望,这些大家之作依然可以带给我们重要的启示。比如说苏联著名心理学家维戈茨基在1925年写就的《艺术心理学》,就建立了一种独具一格的、以文学作品为研究对象的客观艺术心理学理论体系。他通过对文艺作品加以细致的形式分析,把心理学与文艺学结合起来,揭示说明审美反应和它的一般规律。特别是通过分析艺术作品结构的内在矛盾来揭示美感反应心理机制,他认为只有抓住这个关键才能理解艺术的特性,洞察伟大艺术作品之所以不朽的奥秘。特别是他能通过对克雷洛夫寓言、蒲宁短篇小说和莎士比亚的悲剧加以详尽分析,将理论与文本相结合来加以阐明,读来令人觉得生动精彩、韵味无穷。其中维戈茨基对于蒲宁短篇小说《轻轻的呼吸》的分析令人拍案叫绝,他指出这个俄国小说名篇从小说“本事”——也就是内容材料的层面来说,讲了主人公奥丽雅·梅歇尔斯卡娅,一个外省的女中学生的青春故事:她如何成长为一个美丽的少女,又如何走向堕落,如何同老地主发生爱情瓜葛,如何勾引哥萨克军官而后被军官开枪打死。这个故事如果按照时间顺序讲述,会让人感觉混乱不堪、难以卒读,但蒲宁的伟大之处就是将刚才说的故事内容加以叙述形式上的调配与雕琢,从而产生了化腐朽为神奇的艺术效果。小说以描写她的坟墓开场,然后讲述她的童年,后来又突然插叙她的最后一个冬天,在这之后,在同女校长的一次谈话中,我们才得知她去年夏天的堕落历程,从而了解她被杀的原委。而几乎在小说的结尾,我们才知道很久以前在中学生时代一段似乎不重要的经历,一段关于美丽的秘诀在于“轻轻的呼吸”的谈话。我们可以看出,事件通过这样的结合和贯穿,不再像实际生活那样混乱不堪,它们像旋律似的贯穿在一起,通过自己的起伏和转折,就像“轻轻的呼吸”,营造出一种轻盈、超然、解脱与透明感的审美心理效果。而这种感觉就是对美好青春的向往,对幸福生活的向往,以及这种向往却不能实现的淡淡的忧伤。这就是维戈茨基将艺术形式与审美反应相关联的文艺心理学的独特范式,成功地实现了内容研究与形式研究、内部研究与外部研究的融合。

图2 《俄罗斯作家创作心理研究》 程正民 著

维戈茨基对蒲宁小说的分析真是精彩,堪称心理研究与文本研究相结合的典范批评!除此之外,俄苏文论的心理学派的理论路径有着怎样的特征与优长,又给予您怎样的影响?

概括来说,俄苏文艺学的心理学派有两个特点:一是善于将作家心理研究和“文本”研究结合起来,二是将个性心理学与社会心理学结合起来。这对我的第一点启发是,在文艺心理学所关注的诸多研究对象中,牢牢把握以艺术家心理为研究中心。学界一般认为,文艺心理学的研究包括艺术家心理、创作心理、作品心理分析和接受心理四大部分。我认为,这四个组成部分既不是互不相关,也不是平起平坐的,其中艺术家心理学是最为重要的组成部分,是文艺心理学之本,艺术家心理归根到底制约着创作心理、作品内容和接受心理。同时对于艺术家心理的研究必须与艺术作品的“文本”研究结合起来,既重视与艺术家心理有关的一般理论研究,又重视将这种理论研究放到具体的作家、文本和文学史中进行观照。第二点启发是,使我意识到任何作家的个性心理,在某种意义上又必然是社会性的,也是一定历史阶段的产物,作家笔下的作品主人公自然也是社会演变的某种“征象”。比如说俄国文学史上的著名作家就运用不同的个性,创造出了一系列具有特定历史面貌的知识分子形象系列,这些形象包括格里鲍耶多夫《智慧的痛苦》中的恰茨基、普希金《叶甫盖尼·奥涅金》中的奥涅金、莱蒙托夫《当代英雄》中的皮却林、冈察洛夫《奥勃洛莫夫》中的奥勃洛莫夫、屠格涅夫《父与子》中的巴扎罗夫等。在这些人物形象身上,俄国知识分子的矛盾、痛苦和觉醒、追求被揭示得淋漓尽致。这些知识分子形象既有鲜明的个性特征,又融进了俄国社会历史转折时期的社会心理内容。

六、在理论研究和创作研究之间穿行

程老师,在俄苏文论的20世纪文论发展历程中,您赞赏其内容研究和形式研究相融合的发展逻辑,而在艺术心理学的探讨之中,您尤为强调俄苏文艺学的心理学派将艺术家心理分析与文本分析相结合的研究路径。我注意到您的理论研究总是离不开文本研究、创作研究,追求二者的融合似乎已经成为您研究当中的一条红线,不知我的这一感觉是否准确?

确实如此,从中文系文艺理论教研室到苏联文学研究所,又从苏联文学研究所回到文艺理论教研室和文艺学研究中心,回顾五十多年所走过的研究和教学的道路,由于历史的原因,我一直在文学理论研究和俄苏文论、文学两界穿行。我的文学理论研究以俄苏文论为中心,又同俄苏文学创作密切联系。这虽然是一种个人无法选择的命运安排,却暗合了理论和实践相结合、理论研究和历史研究相结合的研究路径。我常常告诉自己的学生,做文学理论研究,最好以一个国别的文学和文论的研究,或者以一段文学史或几个作家的研究作为根据地,只有真切地感悟文学作品的艺术魅力,真正深入到历史文化语境中去,这样谈起文学理论问题才不会从理论到理论、从概念到概念,才能避免干巴空疏,才能真正洞悉文学现象的全部历史复杂性,才能真正领略文学现象的无限生动性。理论和创作相结合,使我的文学理论研究获益不少。文学理论的视角给我的俄苏文学研究带来“理论色彩”,而俄苏文学的研究又使得我的文学理论研究有了创作实践的依据,也更富于历史感。比如,我的俄罗斯作家研究,由于从文艺心理学的角度切入,就更能深入作家的内心世界,更能把握作家的创作个性和艺术特色;同时,俄罗斯作家创作心理的个案研究也促使我思考作家的童年经验和创作的关系、作家的艺术思维类型和创作个性的关系等一系列文艺心理学的重要理论问题。又如,文学的内容和形式、历史和结构、外部和内部,一直是让历代文学理论家纠结和苦闷的问题,当我把这个重大的理论问题交给历史,特别是交给20世纪俄罗斯文学理论批评的新进展来进行思考时,我就可以从巴赫金、普罗普、维戈茨基、洛特曼这些理论大家的探索中得到启发,找到解决问题的思路,史论结合的方法使我尝到了甜头。

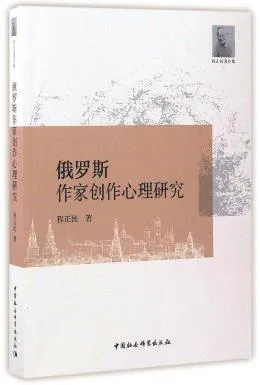

图3 程正民先生手稿

回首往昔,在为学之路上,哪些前辈与同辈学者给予您最为关键的影响?

六十多年学术研究的道路是充满艰辛的,但让我感到欣慰的是这一路上始终有师长和朋友的陪伴和相助。刚进北师大中文系文艺理论教研室时,黄药眠先生和钟子翱先生在教学和科研方面就给我许多具体的指导,我至今还珍藏着他们为我批改的分析文学作品的“作业”。在苏联文学研究所,刘宁带我一起研究俄苏文学批评史,并为我这个中文系出身的研究人员的俄语提高操尽了心,先后为我聘请了五六个俄语老师。20世纪90年代,我重返中文系,这时钟敬文先生开始关注巴赫金的狂欢理论,他亲自审阅我的相关论文,并鼓励我将论文《巴赫金的文化诗学》扩充成专著。在同辈学者中,吴元迈先生一直关心我的俄苏文学理论批评研究,我的相关的国家项目的立项都得到了他的支持;钱中文先生则先后为我的专著《巴赫金的文化诗学》、我主编的《20世纪马克思主义文艺理论国别研究》(7卷)和《20世纪俄罗斯诗学流派研究》(6卷)耗费不少精力认真写了书评。而我的挚友童庆炳更是几十年同我一起在文艺理论的学术原野上遨游,共同领略了学术研究和学术研究组织工作的酸甜苦辣。这些年来,每当我想起师长和朋友的真诚关心和帮助,心中总会感到十分温暖,总能从中获得一种继续前进的力量。

早在北师大文艺学专业读研时,我就听闻了精研俄苏文论的程正民老先生的大名,但予生也晚,程老师那时已经退休,未能在课堂上亲聆教诲。后来多有问教于程凯老师,他是程正民老师的公子,两位老师联袂写作的《中国现代文学理论知识体系的建构》当时给我以启迪,也让我对这位同乡老先生愈发心生向往,没想到多年之后,正好借这次学术访谈完成心中夙愿。程老师寓所在北师大校内,屋子并不大,但先生的书房开阔而向阳,阳台上生长着绿萝与月季,冬日的暖阳晒在宽大的书桌上。这南向的书房对面有个朝北的小房间,在房间四角与桌面上都整齐地摞着书,那里兼做程凯老师的书房,小程老师来师大附小接送孩子的晨昏之间,就在其中勤学终日。两位老师的书房悠然相对,让人不禁生起“万卷古今消永日,一窗昏晓送流年”的学人况味。

文变染乎世情。纵观程正民先生的治学历程,常随着时势与世变而有着不同的侧重,但总是在不同的际遇之中围绕着俄苏文论研究的圆心层层铺开。在俄苏文论的画面全幅之中,他选取了三位风格鲜明的代表人物——列宁、卢那察尔斯基和巴赫金,进行由面及点的深入研究。其中作为革命导师的列宁,其文艺思想无疑居于主流之主流;而卢那察尔斯基身兼苏联文化高官与文艺批评家,其文艺思想更多地居于主流之中的边缘;而巴赫金更是一生居于政治的边缘,其文艺思想开辟了现代西方文论的新境界。程正民老师以这三位立场互有参差、理路不尽相同的俄苏文论大家的文艺思想为研究支点,在数十载不懈钻研之中开拓着俄苏文论研究的新空间。为了呈现这一深广的学术脉络,我再三登门叨扰,程老师总是亲切接待,常聊得晨光流转、日影浮动,蓦然间,我领悟到程正民老师为人治学的迷人之处,恰似书房中的这一捧暖阳,温和明净,虽然与时迁移,但也总在时序变化中宁静自持,不改其光与热,令人心生向往。