中国对非援助的出口贸易效应

——基于出口增加值的视角

李荣林 熊 燕 倪何永乐

一、引言

当前的国际形势复杂多变,2020年的“新冠疫情”在全球范围内的爆发和中美之间的对立和冲突,增加了中国面临的对外经济活动的不确定性。在此背景下,提高中国对非出口增加值具有了更加重要的意义。一方面,提高中国对非洲国家的出口增加值可以扩大中国参与国际贸易的真实利得,有助于加强中非产业的价值链联系,而加强中非之间的产业联系可以缓解和分散目前中国所面临的国际经济环境的不确定性和风险。另一方面,在中非合作论坛和“一带一路”倡议的合作机制下,非洲作为发展中国家的重要群体,是中国“一带一路”西向推进的重点方向,提升中国对非出口增加值有助于进一步深化中非产能合作和推动中非经贸关系转型升级。

对非援助一直以来都是中国对非经济外交的重要组成部分,近些年来随着中国对非援助规模的不断发展,对非援助与中国对非出口的关系受到国内外越来越多的关注与讨论(刘爱兰等,2018;Savin et al.,2020),但关于中国对非援助与中国对非出口增加值的联系的研究甚少。从出口增加值视角研究中国对非援助的出口效应,可以探究中国对非援助是否可以提高中国对非出口的真实贸易利得,有助于解答中国对非援助是否在改善非洲经济发展环境的同时,也对中国经济发展产生了积极影响这一疑惑,这对于进一步理解中国对非援助的可持续性和互利互惠具有重大意义。由此,对于这一主题的研究十分必要。鉴于此,本文利用了Eora26投入产出表数据和全球中国官方金融数据库(Global Chinese Official Finance Dataset),从行业层面上具体核算了中国对非出口的国内增加值,在此基础上研究了中国对非援助与中国对非出口增加值的因果关系,并从经济基础设施角度分析了其具体影响机制。

本文的边际贡献具体体现在以下三点:(1)本文从行业层面上具体核算了中国对非出口的国内增加值,相比于已有相关文献中大多以出口总额衡量出口规模的做法(Liu and Tang,2018;孙楚仁等,2020),可以排除出口总额中的国外贡献和一些重复计算部分的干扰,有效避免了传统贸易总量核算方法的缺陷,真实地反映了中国对非出口的贸易利得,从而更为准确地评估了中国对非援助的出口效应;(2)现有文献从理论上分析了援助可以通过改善受援国经济基础设施削减贸易成本(朱丹丹、黄梅波,2015),或是从基础设施角度研究了援助影响受援国贸易的作用渠道(Vijil and Wagner,2012;孙楚仁等,2019),但鲜有文献从经验角度分析经济基础设施在中国对非援助的出口效应中的机制作用。鉴于此,本文从非洲经济基础设施质量提升的角度,实证检验了中国对非援助影响中国对非出口增加值的作用机制,拓展和丰富了现有文献;(3)本文不仅实证检验了中国对非援助对中国出口增加值的影响,而且进一步探讨了非洲接受的DAC国家和国际多边组织援助的“碎片化”对该影响的调节效应。(1)全文中的中国出口增加值均指中国对非出口增加值。结果显示,DAC国家和国际多边组织对非援助的“碎片化”会削弱中国对非援助的出口增加值的提升作用,但这种影响会随非洲国家的经济实力和政府治理能力的不同而存在差异。这是对相关文献的有益补充和对相关研究的进一步深化。

本文的其余部分的结构安排如下:第二部分为文献综述;第三部分为模型设定和数据说明,第四部分为基准回归估计结果及分析,并进行了稳健性检验、内生性分析和异质性分析,第五部分为机制分析与检验,第六部分进一步研究非洲接受的DAC国家和国际多边组织援助的 “碎片化”对中国对非援助的出口增加值效应的影响,最后总结全文并给出政策建议。

二、文献综述

与本文研究主题密切相关的是援助与贸易方面的文献。基于此,本文的文献梳理主要包括:一是援助是否影响了贸易的有关文献;二是援助如何影响了贸易的有关文献。

关于援助是否会影响贸易,一部分学者认为援助可以促进援助国与受援国之间的贸易往来,并利用拓展的贸易引力模型估计援助对援助国出口的影响效应(Nelson and Silva,2012;Martínez-Zarzoso et al.,2014)。Munemo et al.(2007)利用84个发展中国家的样本,发现援助与受援国的出口之间存在正相关关系。阎虹戎等(2020)使用中国对外援助数据,研究发现中国对外援助可以显著促进受援国对中国出口能力的提升,尤其是中低收入的受援国对中国出口能力的提升。孙楚仁等(2020)利用中国对非援助数据与产品层面的贸易数据进行研究,发现中国对非援助可以通过集约边际和扩展边际显著促进中国对非出口。一部分学者从援助国动机的角度分析了援助与贸易的联系,认为援助国都是利己的,且大多数援助国会向他们主要的贸易伙伴提供援助(Berthélemy,2006;Nowak-Lehmann et al.,2009;Hoeffler and Outram,2011)。还有一部分学者从援助属性和类型角度分析援助与贸易的关系。Martínez-Zarzoso et al.(2009)认为捆绑援助限制受援国必须从援助国采购,这直接促进了援助国对受援国的出口。Liu and Tang(2018)研究显示,虽然中国对非援助中包含了捆绑援助,但这种援助可以更好地服务于双方的共同利益,由此中国对非援助不仅显著促进了中国对非出口贸易,而且也促进了中国从非洲的进口贸易。Busse et al.(2012)研究认为促贸援助可以降低贸易成本,从而促进了贸易。Brenton and Uexkull(2009)和Ferro et al.(2014)认为服务援助和技术援助可以促进受援国的出口,而中国的促贸援助还可以提高受援国出口的多样化(黄梅波、朱丹丹,2015)。此外,还有学者通过对比不同国家的对外援助,研究援助对贸易的异质性影响。例如,刘爱兰等(2018)认为中国和欧盟对非援助均可以促进对非出口,但是援助影响贸易的效应表现有所不同。Savin et al.(2020)也得出了类似的结论,认为中国和欧盟对非援助不仅可以显著促进对非出口,也可以提升非洲国家本身的出口能力,而美国对非援助则不具备这种特性。

然而,有一部分学者们对援助是否促进了受援国出口存在较大的争议。Helble et al.(2012)发现促贸援助与受援国出口呈正相关关系,而其他类型的援助与受援国出口呈负相关关系。Kang et al.(2013)利用1966年至2002年期间30个受援国的数据,发现其中13个国家接受的援助与其出口之间存在正相关关系,17个国家接受的援助与其出口之间存在负相关关系。也有学者将援助无法促进受援国出口的原因归结为“荷兰病”的影响(Arellano et al.,2009;Kang et al.,2013)。

梳理上述文献可知,关于援助与贸易的关系,在大部分的国内外文献中基本可以达成一致观点,即援助是可以促进援助国的出口。而对于援助是否可以促进受援国的出口,目前国外学者对此存在较大争议,但从运用中国援助数据的国内研究中发现,大部分学者认为中国对外援助可以显著促进受援国的出口。然而,现有文献存在两点不足之处:首先,已有文献在研究援助对援助国出口的影响时,大多使用出口贸易总额衡量援助国的出口规模,但援助国的出口贸易总额中不仅包含了其国内的贡献,还包含了国外贡献和一些重复计算部分。这些势必会影响到援助对援助国出口影响的准确估量;其次,现有文献虽然指出了援助可以通过改善基础设施对受援国的出口产生影响,或是从理论上分析了援助对贸易成本的削减作用,但并未给出具体经验证明基础设施是影响援助国出口的有效机制。鉴于此,本文从行业层面上具体核算了中国对非出口的国内增加值,在此基础上研究了中国对非援助与中国对非出口增加值的因果关系,并从经济基础设施角度分析了其具体影响机制。

三、模型设定和数据说明

(一)模型设定

为了检验中国对非援助的出口增加值效应,借鉴现有研究的做法(Martínez-Zarzoso et al.,2014;刘爱兰等,2018;孙楚仁等,2020),构建以下拓展的贸易引力模型进行检验:

lnDAVi,j,t=β0+β1lnaidi,t-1+β2lnZi,j,t+μi+νj+δt+εijt

(1)

其中,i表示非洲国家,j表示行业,t表示年份。(2)基于Eora26投入产出表数据库中的行业划分,除了再进口或再出口行业外,本文构建的计量模型中包含了数据库中的25个行业。lnDVAi,j,t表示中国对非洲国家i行业j在t年出口的国内增加值;考虑到援助影响的滞后效应,本文的援助变量取滞后一期,lnaidi,t-1表示中国对非洲国家i第t-1年的援助额;lnZi,j,t表示控制变量,其中包括中国与非洲国家的经济距离(lndiffgdpi,t),使用中国与非洲各国的国内生产总值差额的对数表示,经济距离可以表示两个国家的资源禀赋差异,会对贸易产生影响(王博等,2019),数据来源于世界银行;中非的人口规模差距(lndiffpopi,t),使用中国与非洲国家的人口差距的对数表示,人口规模可以反映市场大小,两国人口规模会对两国的贸易产生影响,数据来源于世界银行。

我们还加入了行业层面的控制变量,中国每个行业的产值占全部行业总产值的比率(lnopratiocj,t)和非洲国家每个行业的产值占全部行业总产值的比率(lnopratioai,j,t),这两个变量可以控制中非行业的发展水平,数据来源于Eora26投入产出表数据库。考虑其他主要国家对非援助的影响,控制变量中还包含了美国对非援助(lnusaidi,t),日本对非援助(lnjpaidi,t)和欧盟对非援助(lneuaidi,t),数据来源于经济合作与发展组织数据库。此外,根据《中国的对外援助》白皮书可知,中国对非援助会依据相应的条件进行,即“中国重点支持其他发展中国家促进农业发展,提高教育水平,改善医疗服务”。由此,本文控制变量中还加入了非洲国家农业用地面积(lnarilandi,t),代理非洲国家的农业发展水平;非洲国家教育支出占国民总收入的比例(lneducationi,t),代理非洲国家的教育水平;非洲国家的健康支出占国内生产总值的比例(lnhealthi,t),代理非洲国家的医疗水平。这三个变量均取滞后一期,数据来源于世界银行。除此之外,本文还控制了国家层面的固定效应(μi),用以控制不随时间变化的因素影响,还控制了行业层面的固定效应(νj)和时间固定效应(δt),εijt表示残差。

1.被解释变量

本文的被解释变量是行业层面的中国对非出口国内增加值(DAV)。借鉴王直等(2015)的核算方法,我们利用Eora26投入产出表数据,测算出中国对非洲47个国家出口的25个行业的国内增加值。本文所使用的被解释变量是由被国外吸收的国内增加值和返回并被本国吸收的国内增加值这两个部分构成。

2.核心解释变量

本文的核心解释变量为滞后一期的中国对非援助(lnaidi,t-1),数据来源于威廉玛丽学院AidData数据库中的全球中国官方金融数据库。由于在同时涉及多个非洲国家的部分项目中,无法区分每个非洲国家所接受的中国官方援助的份额,本文删除了该数据库中此类的援助项目,并且还删除了AidData数据库中不建议研究使用的项目数据。本文的中国对非援助指标使用指数平减后的不变价。

(二)特征事实

全球中国官方金融数据库中包含了2000年至2014年间中国政府在世界5个地区(包括非洲、中东、亚太平洋、拉丁美洲和加勒比、以及中欧和东欧)援助项目的数据。(3)数据来源网站为https://www.aiddata.org/。该数据库利用经合组织(OECD)的债权人报告系统(CRS)标准,将项目数据对应了24个部门。参考朱玮玮等(2018)的做法,我们将援助项目主要分为四类:社会基础设施、经济基础设施、生产部门和政府财政支持。社会基础设施包括教育、健康、人口政策与生殖健康、供水和卫生等。经济基础设施包括运输和仓储、通信、能源生产和供应、银行金融和商业服务等。生产部门包括农林渔业、工业、矿业、建筑业、贸易和旅游等。政府财政支持包括环境保护、预算支持、债务减免、粮食援助等。

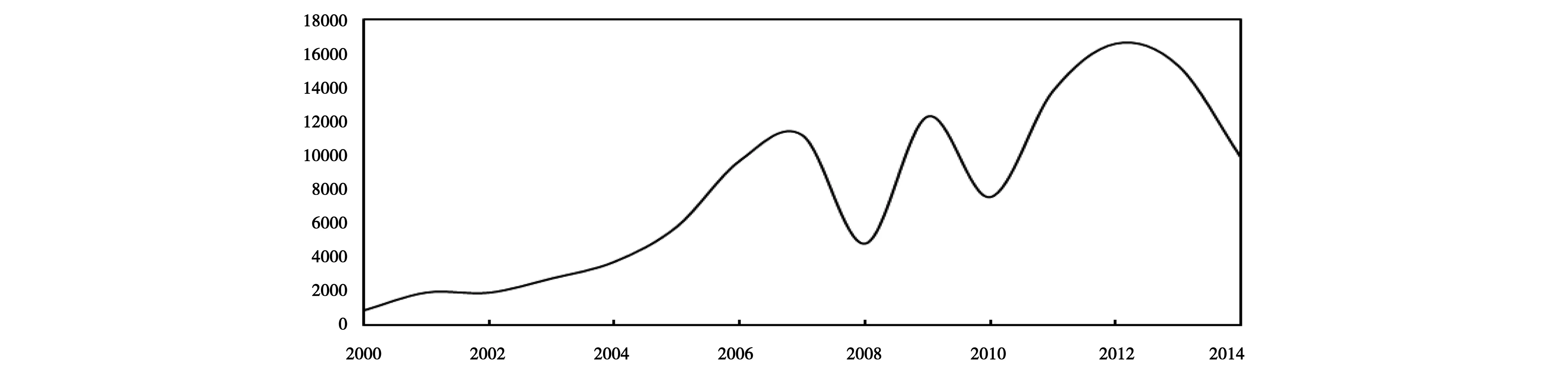

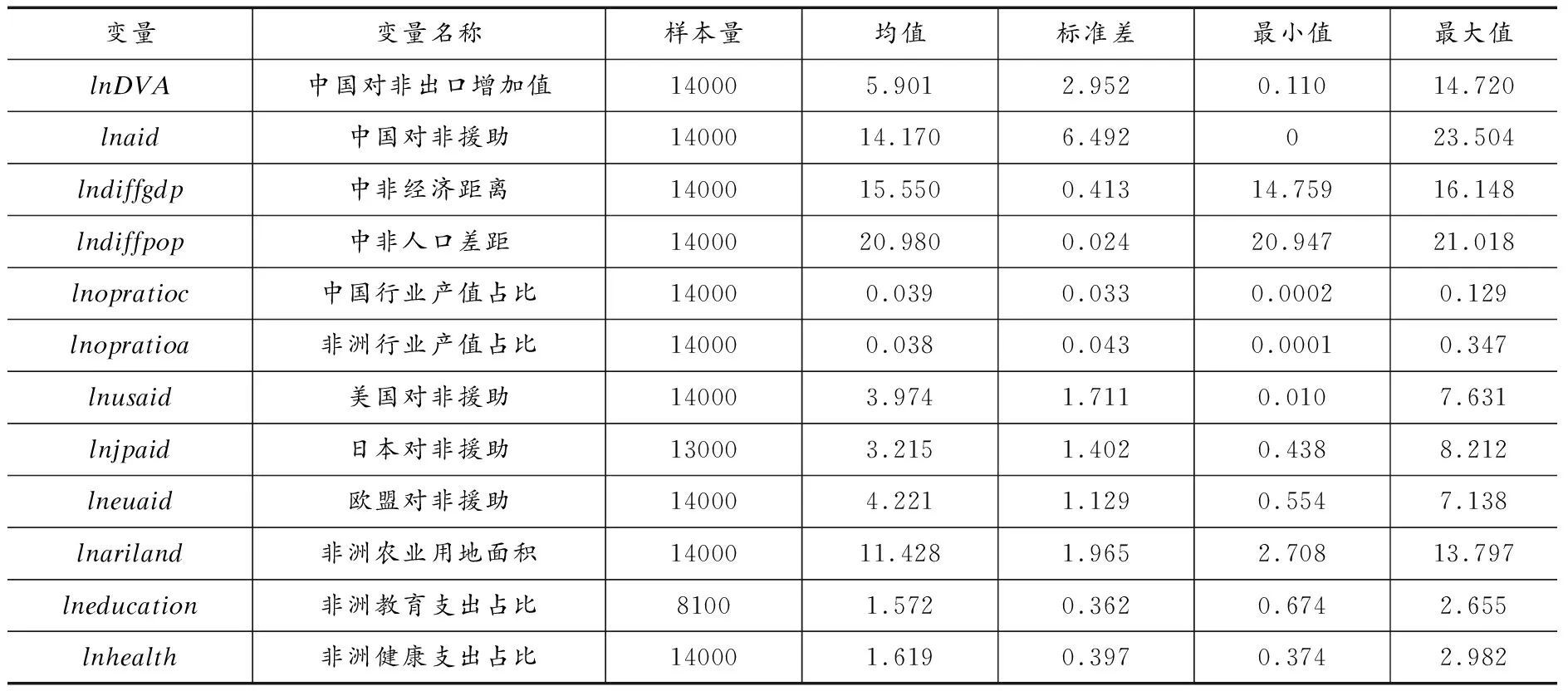

图1为2000年至2014年中国对非援助总额的变动趋势图,可以发现,中国对非援助总额在2000年至2014年间整体呈上升趋势,这表明中国对非援助规模不断扩大。2008年、2010年以及2012年后中国对非援助额有所回落,这可能是受到了两次金融危机和中国扩大内需政策的影响。图2为2000年至2014年这四类援助项目的援助额占比面积堆积的趋势图。由图2可知,在2000年至2014年中,除少数年份外,经济基础设施项目的援助额占比领先于其余三类援助项目。另外,我们还计算了在整体年份中这四种援助的援助额占比。在2000年至2014年中,社会基础设施项目援助额占比为12%,经济基础设施项目援助额占比为70%,生产部门项目援助额占比为7.8%,政府财政支持项目援助额占比为 10.2%。这意味着在整体年份中,中国对非援助中经济基础设施项目的援助额占比最大。由此可知,无论是从整体年份中看,还是从援助额占比的趋势图中分析,经济基础设施项目的援助均占据了最重要的地位。

(三)数据说明

本文主要使用的数据库是Eora26投入产出表数据和全球中国官方金融数据库,两个数据库所包含的非洲国家和样本年份有所差别。(4)Eora26投入产出表数据来自 https://worldmrio.com/eora26/。因此,综合两个数据库,本文考察的样本包含非洲47个国家,样本年份为2000年至2014年。(5)这47个非洲国家具体为:安哥拉,布隆迪,贝宁,博茨瓦纳,喀麦隆,刚果(金),刚果(布),佛得角,厄立特里亚,埃塞俄比亚,加蓬,加纳,几内亚,肯尼亚,摩洛哥,马里,莫桑比克,毛里求斯,纳米比亚,卢旺达,塞拉利昂,苏丹,塞舌尔,突尼斯,坦桑尼亚,乌干达,南非,赞比亚,津巴布韦,科特迪瓦,吉布提,莱索托,马达加斯加,尼日尔,尼日利亚,多哥,阿尔及利亚,埃及,利比亚,利比里亚,索马里,毛里塔尼亚,马拉维,塞内加尔,乍得,南苏丹,圣多美和普林西比。主要变量的描述性统计见表1。

图1 2000年-2014年中国对非援助金额变动趋势 注:数据来源于全球中国官方金融数据库(Global Chinese Official Finance Dataset);金额使用的是2014年美元不变价,单位为百万美元。

图2 2000年-2014年中国对非援助的四类项目援助额占比变动趋势 注:数据来源于全球中国官方金融数据库(Global Chinese Official Finance Dataset)。

表1 变量的描述性统计

四、经验估计结果及分析

(一)基准回归

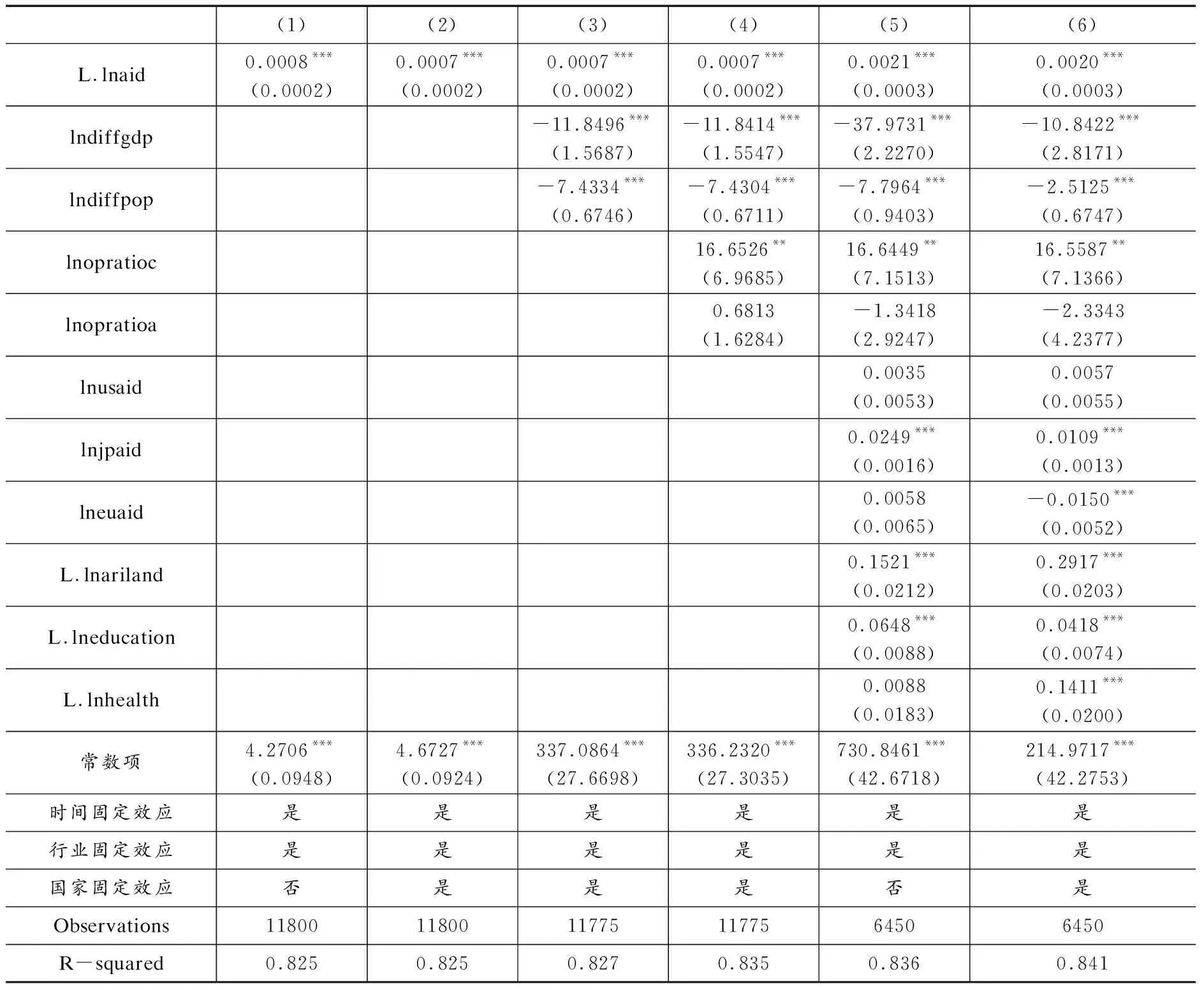

表2报告了中国对非援助影响中国对非出口增加值的基准回归结果。列(1)和列(2)只考虑了中国对非援助的影响,且列(1)控制了时间固定效应和行业固定效应,列(2)在列(1)的基础上进一步控制了国家固定效应。从列(1)和列(2)的结果中可知,滞后一期的中国对非援助的影响系数显著为正,初步表明中国对非援助可以提高中国对非出口增加值。列(3)在列(2)的基础上增加了中非经济距离和中非人口差距两个控制变量,列(4)在列(3)的基础上进一步增加了行业层面的控制变量,列(3)和列(4)结果显示,滞后一期的中国对非援助的系数仍然显著为正。列(5)考虑了全部的控制变量并只控制了时间固定效应和行业固定效应,列(6)在列(5)的基础上增加了国家固定效应。从列(5)和列(6)的结果中可知,滞后一期的中国对非援助的系数仍然显著为正,控制变量的加入并未改变其显著性和符号。由基准回归结果可知,中国对非援助可以显著提高中国对非出口增加值。

表2 基准回归结果

(二)稳健性检验

1.更换中国对非援助的测算方式

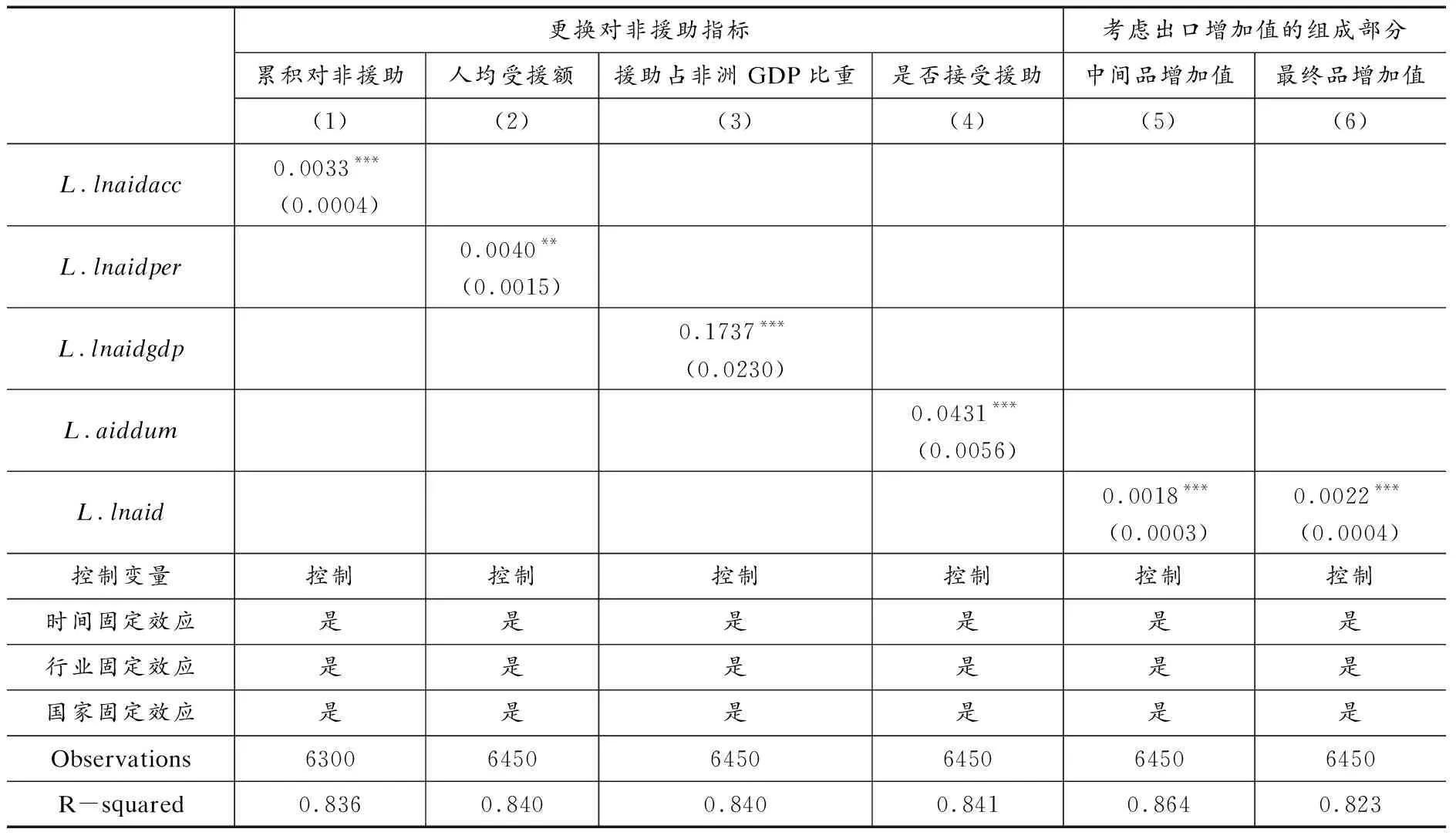

在基准回归估计中,中国对非援助具体是指中国对非洲国家每年的援助金额。为了使本文以上所得结论稳健,借鉴阎虹戎等(2020)的做法,本文进一步使用累计的中国对非援助(lnaidacc),非洲国家人均接受的援助额(lnaidper),中国对非援助占非洲国家GDP的比重(lnaidgdp)和非洲国家是否获得中国援助的虚拟变量(aiddum)代理中国对非援助,并重新估计中国对非援助的中国出口增加值效应。这四个援助变量均取滞后一期进行估计。估计结果如表3中列(1)至列(4)所示。滞后一期的累计中国对非援助(L.lnaidacc)的影响系数显著为正,这意味着以存量形式表示的中国对非援助仍然可以提高中国对非出口增加值,历史的中国对非援助对于中国对非出口增加值具有持续的提升作用。L.lnaidgdp,L.lnaidper以及L.aiddum三个变量的影响系数均显著为正,与基准回归结果一致。这表明中国对非援助测算方式的更换并不会改变本文的核心结论。

表3 稳健性检验结果

2.考虑中国对非出口增加值的组成部分

中国对非出口国内增加值包含了两个主要部分:一是中国对非出口中间品增加值,二是中国对非出口最终品增加值。为了验证本文以上所得结论不会因为增加值的组成部分不同而产生差异,本文分别估计了中国对非援助对中国出口增加值两个组成部分的影响。估计结果如表3中列(5)和列(6)所示,列(5)为援助对中国出口中间品增加值的影响估计结果,列(6)为援助对中国出口最终品增加值的影响估计结果。从中可知,中国对非援助的系数均显著且符号为正,表明无论是中国对非出口的最终品增加值还是中间品增加值,中国对非援助均有显著的提升作用。

(三)内生性检验

表4是内生性检验的估计结果。表4中的列(1)是第一阶段的回归结果,列(2)是第二阶段的估计结果。由表4列(1)可知,lnex*lnfreq的回归系数显著为正,表明了该工具变量与中国对非援助具有较强的相关性。由列(2)可知,中国对非援助的系数显著为正,表明中国对非援助对中国出口增加值表现出显著的正向影响,与基准回归结论一致。且Kleibergen-Paap rk Wald F统计值均为28.098,超过Stock Yogo 10%临界值16.38,拒绝“存在弱工具变量”的原假设,Kleibergen-Paap rk LM的统计值表示拒绝“不可识别”的原假设。这表明本文的结论在内生性检验后依然稳健。

表4 内生性检验

(四)异质性分析

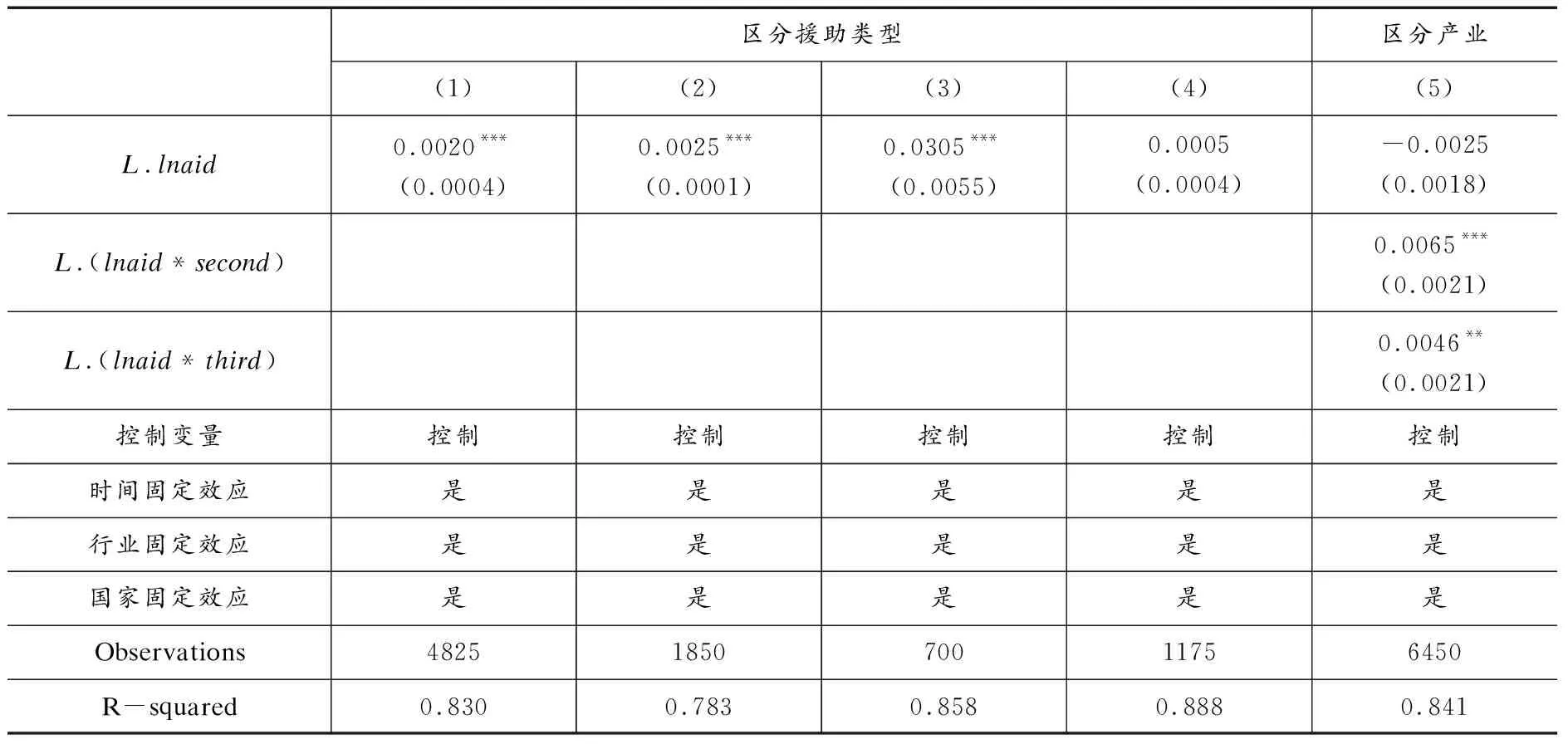

1.区分不同援助项目类型

根据本文特征事实的分析得出,中国对非援助的项目主要可分为四类:社会基础设施、经济基础设施、生产部门和政府财政支持。且在这四类项目中,中国对非援助的领域有所不同,本文区分不同援助类型进行分样本检验。表5中列(1)至列(4)分别为社会基础设施、经济基础设施、生产部门和政府财政支持项目类的估计结果。从中可知,社会基础设施、经济基础设施和生产部门项目类的中国对非援助系数显著为正,表明这三类援助可以显著提高中国对非出口增加值。而在政府财政支持类型的援助中,中国对非援助的系数并不显著,表示政府财政支持的援助无法提高中国对非出口增加值。究其原因我们认为,政府财政支持的援助项目主要为债务减免,预算支持等,属于非生产性的援助,对于非洲国家的工业生产发展无法起到直接的促进作用,从而无法显著提高中国对非出口增加值。

表5 异质性分析

2.区分不同产业

本文包含了Eura26数据库的25个行业,对这25个行业进行归类可分为第一类产业,第二类产业和第三类产业,据此我们构建了第二类产业虚拟变量(second)和第三类产业虚拟变量(third),并将这两个虚拟变量分别与中国对非援助变量交乘(7)第一类产业包含:农业,渔业,采矿业;第二类产业包含:食品和饮料的制造,纺织和服装,木材和纸制造,石油化工和非金属矿产,金属,电力机械,运输设备和其他制造业;其余归类为第三类产业,第三类产业主要为服务业。。 表5中列(5)为分产业的异质性检验结果。从中可知,L.lnaid系数不显著,且L.(lnaid*second)和L.(lnaid*third)的系数均显著为正。这表明对非援助无法提高第一类产业的中国对非出口增加值,而在第二类产业和第三类产业下,中国对非援助可以提高中国出口至非洲的增加值。究其原因,可能是因为非洲大多数为农业国家,人均收入并不高,对于农产品的需求较弱。并且由于中非的饮食习惯差异,中国出口至非洲的农产品很多并不符合非洲当地的消费习惯。由此,对于第一类型的产业,中国对非援助的出口增加值的促进作用并不显著。对于第二类产业,非洲大部分国家的工业化发展水平较弱,中国对非援助有利于非洲国家的工业化发展,从而促进了非洲对于工业产品的需求,因此提高了中国对非出口增加值。中国对非援助在交通,建筑业,通讯等服务业领域较多,带动了中国对非服务业出口,从而使得中国对非援助可以显著地提高第三类产业的出口增加值。

五、机制检验

如前所述,经济基础设施是中国对非援助的主要领域,因此本部分主要研究中国对非援助是否可以通过提高非洲经济基础设施的质量,从而促进中国对非出口增加值的提升。

中国对非援助有利于非洲国家的交通基础设施质量和信息通信技术水平的提高。非洲大部分为欠发达国家,经济发展水平较低,经济基础设施建设的投入缺口较大,从而导致了非洲很多国家的交通设施和信息通信技术的发展水平也较低。(8)非洲开发银行发布的《African Development Report 2011》中分析显示,融资不足是限制非洲基础实施发展的重要因素之一 ;非洲开发银行发布的《African Economic Outlook 2018》中统计显示,非洲每年需要1300至1700亿美元的基础设施投资,但每年缺口680至1080亿美元。从本文的特征事实分析中可以看出,中国对非援助为非洲的经济基础设施建设提供了大量的资金,这有利于非洲国家的交通基础设施质量和信息通信技术水平的提升。Deininger and Okidi(2003)认为中国对非洲的经济基础设施的项目援助会明显改善非洲国家的经济基础设施条件。中国的援助有助于受援国解决陆路运输、通信等基础设施瓶颈的问题,并显著提高了受援国的基础设施水平(林毅夫、王燕,2016;李嘉楠等,2021)。而交通设施条件的改善和信息通信技术的发展有利于运输、信息等贸易成本的削减(Cohen and Paul,2004;Huang and Song,2019)。朱丹丹、黄梅波(2015)研究发现,中国的对外援助可以改善受援国运输设施条件和提高受援国的信息通信技术水平,从而可以显著削减受援国的贸易成本。

由此,我们认为中国对非援助可以通过提高非洲国家的交通和通信基础设施的质量削减贸易成本,从而促进了中国对非出口增加值的提升。本文借鉴毛其淋、许家云(2018)的做法,使用交互项方式进行机制检验,构建了如下模型:

lnchanneli,t=γ0+γ1lnaidi,t-1+γ2lnZi,j,t+μi+νj+δt+εijt

(2)

lnDVAi,j,t=α0+α1lnaidi,t-1+α2lnaidi,t-1×lnchanneli,t+α3lnchanneli,t

+α4lnZi,j,t+μi+νj+δt+εijt

(3)

其中,lnchannel为本文的机制变量,其余变量含义与基准模型一致,下文的机制分析都基于以上模型。关于机制变量,参考严兵等(2021)的做法,我们利用非洲国家的航空客运量(lntraffic)代理非洲国家的交通基础设施质量水平。同时,我们使用非洲国家互联网使用人数比例(lninternet)代理非洲国家的通信基础设施质量水平。估计结果如表6所示。

表6中列(1)为本文的基准回归的结果,用以对照。列(2)至列(3)是以lntraffic为机制变量的检验结果。列(2)结果显示,中国对非援助的系数显著为正,表示中国对非援助可以显著提高非洲国家的航空客运量,意味着中国对非援助可以促进非洲交通基础设施的建设,有利于非洲交通基础设施质量的提高。列(3)结果显示,lntraffic的系数显著为正,表明非洲国家的交通基础设施质量越好,对于提高中国对非出口增加值的作用越显著。lntraffic与滞后一期中国对非援助的交互项系数显著为正,表明中国对非援助可以通过提高非洲国家的交通基础设施质量,促进中国对非出口增加值的提升。且在加入lntraffic以及lntraffic与滞后一期中国对非援助的交互项后,核心解释变量的系数和显著性均有所下降,表明该机制有效。同样地,列(4)至列(5)是以lninternet为机制变量的检验结果。从中可知,中国对非援助可以显著提高非洲国家的通信设施的质量水平,lninternet以及lninternet与滞后一期中国对非援助的交互项系数均显著为正,表明中国对非援助可以通过提高非洲国家的通信基础设施质量,促进中国对非出口增加值的提升。且在加入lninternet以及lninternet与滞后一期中国对非援助的交互项后,核心解释变量的系数和显著性均有所下降。综合以上检验结果可知,中国对非援助可以通过提高非洲国家的交通和通信基础设施的质量,促进中国对非出口增加值的提升。

表6 机制检验结果

六、进一步研究

非洲是世界上发展中国家和最不发达国家的主要集中地区,也是接受援助的主要地区之一。近年来对非援助的“碎片化”现象不断凸显,日益受到国内外学者的关注。Frot and Santiso(2009)研究显示,1960年平均每个受援国接受了少于2个援助国的援助。而到2006年,平均每个受援国接受了超过28个援助国的援助。那么对非援助的“碎片化”是否会影响到中国对非援助的出口增加值效应?本部分将对该问题进行探讨。

国内外学者主要研究援助的“碎片化”对援助效果的影响,且目前存在两种论点:一是认为援助的“碎片化”可能会增加受援国的行政成本和交易成本,从而增加了受援国的负担,降低了援助的效果(Acharva et al.,2006;Anderson,2012)。并且援助“碎片化”使得援助国在市场上的占比下降,管理援助项目的官员和专业技能的工作人员也会减少,扩大了每个官员和工作人员的权利,从而降低了政策质量和援助的效果(Knack and Rahman,2007;Djankov et al.,2009);二是认为援助的“碎片化”对于援助效果的影响并没那么明确,甚至有利于受援国。Kimura et al.(2012)研究结果表明,对于援助国数量足够多的受援国而言,分散的援助确实可能不利于受援国,但援助国相对集中,可能也会带来缺乏竞争和监管的不利影响。Gehring et al.(2017)的分部门研究结果则认为分散的援助对于受援国的教育部门是有益的。

本部分主要研究非洲国家接受的发展委员会国家(以下称为DAC国家)和国际多边组织的援助“碎片化”对中国对非援助的出口增加值效应的影响。(9)将非洲接受的援助“碎片化”限定在DAC国家和国际多边组织内,主要基于以下几点考量:首先,DAC国家和多边机构的对非援助是非洲接受总援助的主要部分。虽然近些年一些非DAC国家对外援助额增长较快,相比于DAC国家的援助,这些国家的援助占比仍然较小(庞珣,2013)。因此讨论援助“碎片化”问题的重要载体是主要援助国。本文使用了OECD数据库中非洲接受的除中国以外所有其他国家和国际多边组织的援助数据,构建了援助“碎片化”指标并进行了该部分的实证分析,检验结果与本文在该部分报告的结果并无显著区别,也进一步表明了DAC国家和国际多边组织的对非援助占据了主导地位;其次,囿于对非援助的数据,OECD数据库只包含了向DAC报告的国家的援助数据,并且一些非DAC国家的援助数据缺失较为严重。虽然由于数据获取的问题使我们不得不将“碎片化”问题的主体限定在DAC国家和国际多边组织的范围内,但考虑到这些援助主体对外援助的协调性是更高的,故可以合理地预期,如果全部援助国家的数据均可获得,这种“碎片化”的趋势可能会更加明显。因此本文讨论的结果是有意义并且可以一般化的。参考Gehring et al.(2017)的做法,我们使用赫芬达尔指数构建非洲接受的DAC国家和国际多边组织的援助“碎片化”指标:

(4)

其中,sharei,f,t为非洲国家i在t年接受的DAC国家或国际多边组织f的援助额占当年非洲国家i接受的DAC国家和国际多边组织的总援助额的份额,N表示非洲国家i接受的援助国和援助国际多边组织的总和。该指数越大表明非洲国家接受的DAC国家或国际多边组织援助的分散度越高,DAC国家或国际多边组织对非援助“碎片化”程度也越高。(10)计算该指标的数据来源于OECD数据库,本文中非洲接受的DAC国家或国际多边组织援助均为对非官方援助。为了使本文的研究不受指标测算方法的影响,本文另外还构建了其他4种衡量对非援助“碎片化”指标,具体包括:1.非洲国家的援助国和援助国际组织的数量总和(n);2.计算援助金额排名前二、前三、前四的国家或组织的援助额的加总占总援助额的份额,然后分别使用1减这三个份额,从而得到三个分散度指标并用top2,top3和top4表示。

我们在模型(1)的基础上,增加了对非援助的“碎片化”指标与中国对非援助的交互项的滞后一期,估计援助“碎片化”对中国对非援助的出口增加值的调节效应,估计结果如表7(11)表7因文章篇幅所限省略,备索。所示。表7列(1)为以赫芬达尔指数构建的对非援助“碎片化”指标的估计结果。从中可知,中国对非援助的系数仍然显著为正,交互项L.(lnaid*hhi)的系数显著为负。其他四种衡量指标的估计结果如表7的列(2)至列(5)所示,对非援助“碎片化”指标与中国对非援助的交互项的系数均显著为负。这表明对非援助“碎片化”程度的加深,会抑制中国对非援助的出口增加值效应。究其原因,我们认为非洲接受的DAC援助国或国际多边组织的援助越多,中国对非援助面临的竞争越大。并且援助来源越多,非洲受援国为满足不同援助国和国际组织的条件而调整国内的机构和政策,会产生较大的协调政策成本,还可能会因为援助国或国际组织之间目标不一致,产生负的外溢效应。此外,对于非洲国家来说,协调援助国或援助国际组织是很困难的,尤其涉及贸易和投资领域(Gehring et al.,2017)。而以上这些因素均可能影响了中国对非援助的效果,从而削弱了援助对中国出口增加值的促进作用。

此外,现有文献认为援助的“碎片化”对援助效果的影响可能会受到受援国的经济和行政能力的影响(Gutting and Steinwand ,2017;Gehring et al.,2017)。由此,本文进一步根据非洲国家GDP和非洲国家政府治理能力指标,进行分样本异质性分析。具体来说,本文以非洲国家GDP指标的中位数为依据,将非洲国家区分为经济实力较强的国家和经济实力较弱的国家;以政府治理能力指标的中位数为依据,将非洲国家区分为政府治理能力较强的国家和政府治理能力较弱的国家。并以此为基础进行分样本的异质性分析。(12)关于政府治理能力指标的构建,本文使用来源于世界银行的“全球治理指数WGI”中6个指标:言论自由与问责、政府效率、法治水平和腐败控制、政局稳定与无暴力/恐怖主义和监管质量,并参考孙楚仁等(2020)的做法,将六个指标加总并取算术平均后,作为非洲国家的政府治理能力的衡量指标。表8(13)表8因文章篇幅所限省略,备索。为估计结果,其中列(1)至列(4)的结果分别表明,非洲国家的经济实力和政府治理能力的不同,援助“碎片化”对中国对非援助的出口增加值的影响也不同。在经济实力较强和政府治理能力较强的非洲国家中,援助的“碎片化”并不会显著削弱中国对非援助的出口增加值的促进作用。这可能是因为,非洲受援国的经济实力和政府治理能力越强,越不容易被援助国或国际组织的援助政策干预,越容易拥有独立的能力制定政策协调多个来源的援助,从而有利于实现中国对非援助的目标,缓解了援助的“碎片化”对中国对非援助的出口增加值效应的负面影响。

七、结论与政策建议

在“新冠疫情”和中美对立等不确定事件的冲击下,如何有效分散中国对外经济活动的风险和不断推进中国高水平开放型经济进程,成为了摆在中国面前的现实问题。基于此,本文利用Eora26投入产出表数据和全球中国官方金融数据库,研究了中国对非援助对中国出口增加值的影响及其作用渠道。结果发现:(1)中国对非援助可以显著提高中国对非出口增加值。在更换援助的度量方法、分别考虑出口增加值组成部分和处理了内生性问题后,该结论依然稳健;(2)本文主要从非洲国家的经济基础设施质量提升角度分析和检验了中国对非援助对中国出口增加值的影响渠道,并发现中国对非援助可以显著提升非洲国家的交通和通信基础设施质量,从而促进了中国对非出口增加值的提升;(3)基于援助项目类型的异质性检验发现,社会基础设施、经济基础设施和生产部门的援助对于中国出口增加值的促进作用更为明显。基于产业分类的异质性检验发现,在第二类和第三类产业中,中国对非援助可以显著提高中国对非出口增加值;(4)本文的进一步研究表明,非洲接受的DAC国家和国际多边组织援助的“碎片化”会削弱中国对非援助的出口增加值的促进作用,但是当非洲受援国的经济实力和政府治理能力较强时,对非援助“碎片化”所带来的负面影响并不显著。

本文主要从经验上剖析了中国对非援助与中国对非出口增加值的内在联系。提高中国对非出口增加值既是中国实现高水平开放型经济的应有之义,也是中国在“百年未有之大变局”的后疫情时期发挥自身产业优势,“构建国内国际双循环互相促进的新发展格局”的重要举措。由此,基于本文得出的研究结论,提出以下政策建议:首先,我们必须摒弃将对外援助与国内发展相对立的观念。对外援助是在中国不断发展的过程中必须参与的国际社会活动,而且对外援助和国内的经济发展可以是相辅相成的。根据本文所得结论可知,中国对非援助不仅可以提高非洲的经济基础设施的质量,而且还可以提高中国出口增加值,从而推动了中国与非洲国家的产能合作和经贸合作。其次,在对非援助的功能定位和政策制定上必须把握住十九大精神,坚持正确的义利观,紧密联系和服务于“一带一路”倡议。与此同时,应当让中国对非援助“有的放矢”,使中国对非援助充分发挥出口增加值的促进效应。具体来说,在扩大中国对非援助时,对于援助的项目类型选择需要有偏向性。加强社会基础设施、经济基础设施和生产部门类的援助项目的合作,不仅可以显著提升中国出口增加值,而且也可以充分发挥中国的产业优势。最后,中国必须加强国际间的协调,积极融入非洲国家的援助协调信息沟通平台,并充分利用非洲现有的协调机制,缓解对非援助“碎片化”的负面影响。