打破建筑与艺术的界限

——以透视法为例

周宇昕

上海大学上海美术学院 上海 200072

一、引言

文艺复兴使欧洲迎来了一次伟大的变革,它是欧洲历史的重要组成部分,是启蒙运动的源头和基础。在这之前,没

有哪个时期能像文艺复兴那样颠覆性的在建筑与艺术上创新,除此之外在数学、绘画、雕塑等领域都有着伟大的贡献。在此期间诞生了无数佳作:百花圣母大教堂、《大卫》、《三位一体》、《蒙娜丽莎的微笑》等巨作皆为后人所熟知。其中最具贡献之一的是在早期布鲁内莱斯基发明的透视法则,这一重大发明为绘画和建筑等多个领域的学科的发展引领了道路,对当时的艺术家影响深远。

二、文艺复兴时期的天才——布鲁内莱斯基

1.天才的诞生

我们提到布鲁内莱斯基,第一反应就是文艺复兴早期的著名建筑师,设计过大量的建筑作品,这也是外国建筑史书中给我们带来的固有印象,但事实远比书中撰写的精彩。布

氏最早是一名金匠,精通机械,后来逐步发展为雕刻家、画家、建筑师、铸工和学者,达到近乎全能的高度,是一位真正的创新复合型人才。

得益于佛罗伦萨独特的优势以及人文主义的兴起,人文主义学者在15世纪早期重视起古希腊古罗马时期的数学理性思想和哲学思想,他们设立了六所在当时佛罗伦萨称之为“阿巴科”的学校,教授以几何、音乐、算术、天文为主的四门学科 。这使得几何和算术成为佛罗伦萨的通用语言,成为社会文化的基础。当时的艺匠除了要有丰富的想象力之外,还

要有数学的功底,也就是说他们必须同时具备绘画的基础。这些建立在数学基础之上的艺术创作想象能力,使得艺匠们

不仅能够设计复杂精密的器械,还能通过观察二维平面图纸,将三维物体描绘出来。

2.佛罗伦萨主教堂的细部与色彩表现

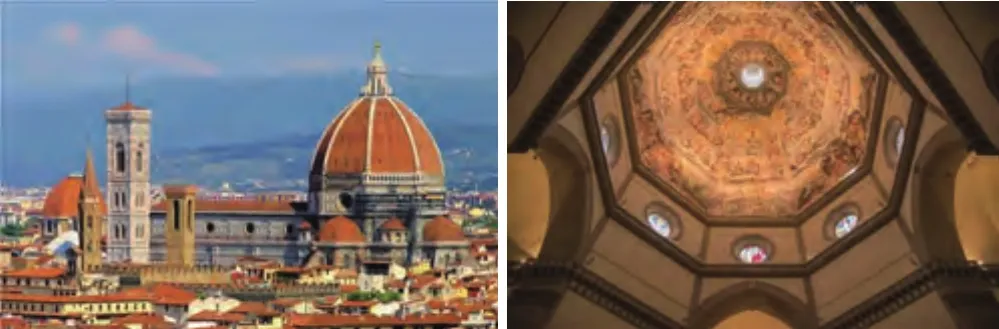

佛罗伦萨主教堂又称百花圣母大教堂,其主体结构虽然早已完工,但穹顶的建成才是文艺复兴的开端。建筑平面拉丁十字式,外立面开窗不多,室内照明效果不及哥特式教堂。主教堂和旁边的洗礼堂、钟塔的外部以各色大理石拼贴为主,较为华丽,但教堂内部却十分朴素。建筑群在广场上和谐统一,皆为砖红色的主体,形成佛罗伦萨的天际线特色。

除了外部轮廓的华丽之外,其细部处理也十分精美,从贴面处理、拱券、色彩运用等都可以看出其精妙的构思。建筑外墙由红、白、绿三色大理石拼贴而成,与乔托的钟塔用材相匹配,摒弃了中世纪教堂规定用粗糙石材的传统,所有的窗框和窗棂都有精致的贴面装饰。室内部分的大穹顶顶面画满了湿壁画,结合透视学,打破建筑固有界限,创造了以天堂与圣经为题材的绘画作品(图1)。可以看出布氏对材料的选取、色彩的运用、细部构造艺术处理等方面精心设计,形成了一种独特的建筑细节形式。

图1 佛罗伦萨主教堂(左),室内穹顶(右)

这座教堂的艺术成就和特色都体现着文艺复兴时期的进取精神。突出的穹顶富有张力,放在12米高的鼓座之上,借助鼓座把穹顶全部表现出来,这在布氏之前是前所未有的,最终创造出了纪念碑式的建筑形象。就好比在绘画构图时突出核心人物的特色,并用短缩法区分主要和次要的部分,再饰以配景。但是穹顶部分却带有哥特式风格特色,顶部是尖的形状,而并非圣索菲亚大教堂的半圆形。我们可以说,佛罗伦萨主教堂的设计掺杂了拜占庭式、罗曼式、哥特式的多种建筑风格,复杂多样,把这些不同时期的建筑特色和自身思想进行结合,集各家所长。

3.育婴院和巴齐礼拜堂

育婴院是布鲁内莱斯基的第一个建筑作品,整个立面构图简洁,虚实对比强烈,线脚优美,几何比例。整个四合院外立面采用白色,券廊主题统一,柱头上的圆盘采用蓝色点缀,给人舒适温馨的感觉。

巴齐礼拜堂的内部处理体现出布氏晚年风格的转变。但平面更加对称,门廊精美,有一个纤巧细腻的小穹顶,两侧是花格装饰的筒形拱券,色彩丰富。同时它与旧圣器的空间手法相似,以壁柱划分墙面,以穹顶覆盖的方形平面组织空间,内部装饰朴素。我们从中能感受到厚重感和罗马风格的加强。

三、透视法的前身

1.古埃及时期:正面律

虽然没有文字记载,但是古埃及时期对透视的探索仍可以从壁画和浮雕中发现一些端倪,这些壁画和浮雕给我们提供了极为生动的生活画面。当时艺术家的任务是要求把一切事物尽可能清楚、持久地保存下来,因此他们不在意描绘物体的空间位置关系,仅根据记忆作画,可以说他们的描绘手法很像画地图,不像作画。例如壁画《内巴蒙花园》,其中树的形状可能只有从侧面才能看清楚,而池塘则应该从上面俯视,鱼也画成了侧面图的形式。这就是古埃及艺术家严格遵循的描绘准则:从该物体最具特性的准确位置和角度去表现。另如浮雕作品《赫亚尔肖像》,描绘了一副“变形”的人体:头部是侧面的,但眼睛却是正面眼睛的画法,就像将一只正面眼睛安在了侧面脸上;具有良好观赏角度的正面的肩膀和胸;侧面的胳膊和腿;两只近似左脚的画法。这件作品的人体有点扭曲,看不到任何透视和短缩。因此,我们说古埃及的艺术不是立足于所见即所得的印象,而是他们以自己学到和观察的形状去构成作品最具表现物体的本质。

2.古希腊时期:短缩法

古希腊时期的雕刻家已经不满足于学习现成公式去表现人体,他们展开了自己的探索之路,画家也如此照办。想要了解这一时期的绘画的唯一途径是去看被称作花瓶的容器。约公元前540年,从埃克斯卡亚斯署名的一只花瓶《阿喀琉斯与埃阿斯对弈》上,还能看到古埃及的痕迹。可以看到在描绘人物时,虽然眼睛还是正面律,但是身体已经是类似如今的侧面画法了,手臂也没有那么生硬。其中与古埃及和苏美尔壁画的一个重大改变是“近大远小”手法的运用:前腿明显大于后腿,并且在侧面的手臂和双腿都体现出了遮挡的感觉,这样就带来了画面的纵深感。

到这里古老的规则已经开始被打破,之后画家们便发现了短缩法。在公元前500年,古希腊画家更进一步,描绘出了视角更复杂的人体,在这里第一次把脚画成正面看过去的模样,这就是贡布里希所说的艺术史上震撼人心的时刻 。在这只花瓶描绘的图案上可以看出:画面的左右人物仍采用较生硬的侧面画法,中间青年的头部也是侧面像,右脚也是侧面画法;但是左脚却截然不同,这里已经使用了短缩画法——按合适比例将正面视角的脚进行缩短。在这里意味着艺术家的目标已经逐步开始转化为“所见即所得”的观察物体的角度上去了。

从这两幅画的转变可以看出,传统绘画法则仍是艺术家创作开始的起点,只不过他们不再把它奉为圣典。可以说短缩法是透视法的前身,早在公元前500年,便已经形成了空间透视的雏形,但仍然幼稚且不成熟,很难与画面整体协调。

3.古罗马时期:相对准确的透视法

古罗马时期的绘画上开始出现相对准确的透视法效果,如庞贝古城的壁画,但没有形成体系。从这幅作品可以看出远近的建筑纵向线条基本都能延长交于画面中央一点,已经具有雏形。此时画面色彩较之前更加丰富鲜艳,细节更加深入,绘制比例与透视关系更加精准。但是在古罗马人摸索的空间透视法之后,被西欧中世纪完全抛弃,出现了“开倒车”的现象,这与当时的宗教信仰有关,就不展开赘述。

4.透视法发明的前夕

在布氏发明透视法之前出现了一位被誉为“欧洲近代绘画之父”的人物——乔托·迪邦多内,其作品被视为中世纪与文艺复兴的分界线,并为文艺复兴艺术的现实主义奠定了基础。可以从他的作品《逃亡埃及》中看出其画技与中世纪的一些不同之处:远景山上的树营造出了明显的近大远小感觉;在空中飞翔的天使的下半身部分,被使用透视法的缩变表达出来;在画面人物安排上,突出主体形象,具有视觉吸引力;光线在画面上的运用,近山有受光面和背光面,近山与远山的明暗对比;采用红黄色突出画面主体人物,远景采用蓝绿的冷色调配饰。虽然这与文艺复兴时期的透视法相比,略显粗笨,但可以看出其在追求画面空间效果与物体的改进。

四、透视法的发明与影响

通过对透视法的前身梳理之后,笔者发现从古希腊到文艺复兴这近两千年间,虽然对短缩法与透视法略有所推进,仍无较大波澜。从古埃及的正面律,到古希腊的短缩法,再到文艺复兴时期的线性透视法、17世纪光透视、19世纪的色彩透视,可以看出透视法贯穿了整个西方传统绘画艺术的历史,牢牢占据了重要的地位。而布鲁内莱斯基的透视法的发明又是文艺复兴早期在建筑设计领域之外的一项重大发明,这对当时的绘画、雕塑等学科产生重要的影响,开启了视觉科学的第一次革命。如果我们把肌理、质感等表现手法看作绘画的表面,那么深层就是在画面上反映整体空间关系的透视学。

1.透视法的发明

在布鲁内莱斯基与好友多纳泰罗考察完罗马遗迹之后,他重新发现了在欧洲中世纪失传的直线透视结构原理——这是一种在平面上所画的平行线汇聚于一个灭点的概念,以及能大致表达人与物体之间距离与物体大小的关系的原理,并找到了运用二维图纸准确地画出透视图的快捷方法。这种二维手段表现三维空间或物体的手段,不仅帮助了建筑设计的发展,而且还能在其他领域进行拓展研究。

目前关于布鲁内莱斯基对于透视实验的详尽文献记载,来自于安东尼奥·迪·图乔·马内蒂撰写的《布鲁内莱斯基生平》中的一部分。据记载布鲁内莱斯基在佛罗伦萨大教堂中央的大门前,对着圣乔瓦尼洗礼堂举着画板与镜子,并在画板与镜子上挖小孔,通过这一窥视孔观看前面的镜子与实体建筑,以此来调整画面上的透视关系。但是有一个细节值得注意的是,布鲁内莱斯基巧妙地将画作的天空部分隐去,使用磨光银来直接反射真实的天空(第二次实验甚至没有画天空)。因此笔者推测实现这样的透视效果需要一些严苛的条件,即需要一定位置、一定角度、能用线勾勒得到的实体轮廓。除这些外,像天空中的云这种絮状团块难以捕捉,显然是超出了他定义的线性透视范畴之外。布鲁内莱斯基制定的种种限制条件,表明了线性透视必须是准确和具体地再现物体,可以说具有局限性和排他性。

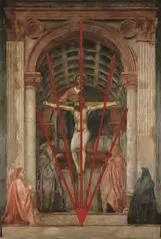

2.马萨乔对透视法的继承与运用

马萨乔从布鲁内莱斯基和多纳泰罗那里学会了建筑学空间、雕塑感和透视学的法则。其作品《圣三位一体》(图2),更加直观地展现出了线性透视在绘画中的运用:首先在前面设置一根水平参考线,前景人物是左右各一个赞助商;接着对近景和远景的柱子采用近大远小的处理手法,营造出空间的纵深感;然后,利用一点透视法则将灭点放置在水平线的中点上;最后,将前中景的四个人物视线聚焦于中间十字架上的耶稣上。通过透视和构图的处理,马萨乔使这幅绘画从二维变成了三维,给观者带来了想象空间。在这幅画里,三维空间感营造被马萨乔发挥到了极致。当然笔者认为还有一个原因是西方传统绘画在构图时,讲究近中远景三个空间序列,因此造成画面透视感比较强烈,有一种运动感,即从近景到远景的运动再到灭点方向无限延伸的过程,从而增强了油画的真实感。

图2 《圣三位一体》湿壁画

3.阿尔伯蒂对透视法的发展

在布鲁内莱斯基去世后,透视学的法则被阿尔伯蒂系统地总结成理论写进《论绘画》这本著作中,使得透视法则第一次以文字的形式被记录下来,并首次提出了“绘画三要素”:轮廓、构图、光影。随后的画家们便依照这一法则进行艺术创作,这种消逝点的视错觉法则逐渐成为了欧洲大陆绘画的一种流行风格。

4.透视法发明的总结

我们说人类的重大发明,都是在历史的基础之上作着总结和改良,将萌芽阶段逐步确立——发展——直到成为一门严谨的科学技术。为了便于理解,笔者绘制了一个直观的时间轴(图3)来表达从古埃及到佛罗伦萨时期透视法发明的历程。可以看出经历了中世纪的断层之后,文艺复兴早期重新开始对画技进行研究,发明了透视法,整体水平略高于古罗马时期水平,在晚期达到更高。

图3 透视法发明历程总结

五、结语

文艺复兴时期的艺术家们在习得透视法法则与理论之后,在各学科领域得到了重大启发和进一步发展,使建筑与艺术更加地融合达到无界。作为绘画艺术中的壁画,它与建筑已经构成为一个整体,其依附于建筑的各个界面形成建筑空间艺术,不仅能够突破建筑空间的局限,还能营造一种视错觉感。所以壁画应与建筑师的构思相协调,并着眼于整体的环境艺术效果。

通常可以说艺术是通过一种媒介来表达自我的情感与寄托,那么建筑可以通过什么手段来寄托、表达情感?通过体量造型、空间、表皮肌理、色彩、光影、结构、声音、气味等综合手段,来营造氛围,以此来感染观者的情绪,那么建筑就是有关体量造型、空间、色彩等的综合性艺术。如果建筑是艺术,那一定是理性的艺术。建筑艺术在室内与各种硬、软装及环境空间布置等组合,在室外与乡土、历史、人文、周边建筑、自然环境等组合。这些都由建筑艺术作为统率并协调各部分之间的关系,形成一个整体,这之间不应有界限。