心理文化学视野下的华侨华人研究*

——兼论华侨华人研究学科建设

尚会鹏

(华侨大学 心理文化学研究所,福建 厦门 361021)

21世纪初,华侨华人研究的学科建设问题引起学界高度关注。有的学者注意到该学科主要由历史学者所从事这一特点所带来的问题:“普遍缺乏理性探讨,满足于一般性理论,在实证研究和个案研究中极少引申出有普遍性意义的结论,导致整个华侨华人学科难以真正与现实中已有的历史学、社会学、经济学、政治学、人类学、人口学、教育学、文学、哲学等学科的分离。”[1]有的学者认为,解决这一问题的途径是“走综合和交叉学科之路……故需要在其未定型之前,尽量吸收多种学科的学者参与,尤其是要在理论上有所建树。”[2]但整体来看,华侨华人学科建设的理论探讨在“应然”层面讨论问题多,而在具体“吸收什么样的学科参与”以及“如何在边缘和交叉学科上下功夫”等“实然”层面涉及较少。此外,虽然华侨华人研究多学科、跨学科研究已成趋势,但心理文化学方面的研究仍然罕见。本文拟介绍心理文化学这门新学科的源流及特点,讨论将其引入华侨华人研究领域的可能性以及应用该学科的理论与方法有可能为华侨华人研究带来哪方面的新认识,以期给中国的华侨华人研究学科建设带来“实然”层面的启示。

一、心理文化学的发展脉络、核心工具与方法论特点

(一)心理文化学源流

心理文化学是从心理人类学(Psychological Anthropology)分离出来并采用美籍华人心理人类学家许烺光①许烺光(Francis L.K. Hsu),1909年10月28日生于辽宁庄河,1937年赴英国伦敦经济学院攻读人类学获博士学位,后长期在美国任教,曾担任第62届(1977—1978)美国人类学会主席。著有《中国人与美国人》《宗族、种姓与社团》《家元:日本的真髓》《彻底个人主义的省思》等。倡导的心理与文化相结合的视角和方法从事大规模文明社会比较研究的学问。[3]这门学问的前身是20世纪二三十年代美国“文化与人格”学派。该学派是文化人类学的一个分支,研究文化与人格形成的关系,主要以简单社会为对象。第二次世界大战前后,该学派发展为“国民性研究”,研究对象扩展到大规模文明社会。

第二次世界大战以后,国民性研究整体衰落,此领域的研究发生了两个转向:一是人类学转向,主要以简单或相对简单的社会为对象,研究包括萨满信仰、态度、情绪与人格、儿童社会化、文化变迁等问题,这一面向的研究称为“心理人类学”(psychological anthropology);二是“文化心理学”或“跨文化心理学”转向,这一转向虽涉及大规模文明社会,但主要通过调查、统计的方法研究不同文化的价值观、知觉、认知的民族特点。在国民性研究领域,许烺光是少数坚持采用人类学视角整体把握大规模文明社会的学者之一,他为此开发了一些新的分析工具,形成了一套理论。但他的创新性工作并没有得到学界应有的评价。他虽是现代心理人类学的重要创始人(最早提出用“心理人类学”取代“文化与人格”),但他的大规模文明社会研究并不是当代心理人类学的主流。第一,现代心理人类学主要以简单或相对简单的社会为研究对象,而许氏涉及的却是大规模文明社会;第二,现代心理人类学主要采用田野调查、访谈的方法,而许氏大规模文明社会研究方法主要是根据文献、经验、逻辑提出假设;第三,现代心理人类学偏向于信仰、情绪、认知、儿童社会化等问题的文化差异研究,而许氏则是从心理与文化相结合的角度探讨文化的特点与人心理和行为模式之间的关系,即一种整体把握的视角。鉴于许氏大规模文明社会研究这一部分在研究对象、方法上的独特性及其体系的完整性,我们通过完善和补充,把许氏学说中这一部分内容从旧的国民性研究以及心理人类学中分离出来,构成一门独立的学问——心理文化学(Psychoculturalogy)②“心理文化”的概念是由许氏提出的,与此相关的概念还有“心理文化取向”(Psycho-cultural Orentation)和“心理社会均衡”(Psycho-social Homeostasis)等。。心理文化学或可称为一种采用新视角、新工具的新版本“国民性研究”。

(二)心理文化学的两个核心概念

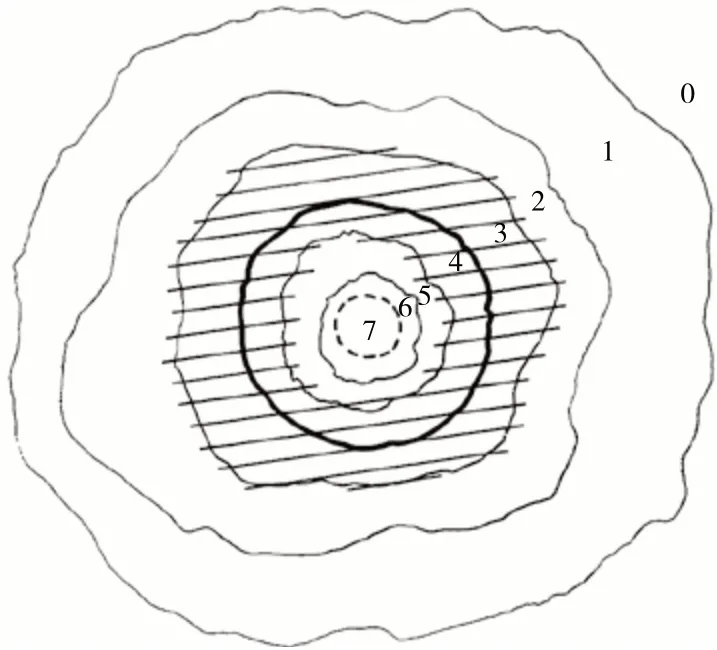

心理文化学使用两个相互联系的核心概念试图提供一个整体把握人类社会的模型。第一个概念是“心理社会均衡体”(Psychosocial Homeostasis)。心理文化学把人的存在视为一个由人与人、人与物、人与理念、内心世界与外部社会的动态平衡体。该平衡体是一个由内而外、共8层组成的“场”,依次为无意识、前意识、限表意识、可表意识、亲密的社会关系与文化、作用的社会关系与文化、远离的社会关系与文化、外部世界(见图1)。[4]心理社会均衡机制是人行为的原动力,人的全部活动的深层根源可以解释为个体在这个“场”中为达到心理社会均衡而不断调整诸层关系的过程。这个“场”的第3层(亲密的社会关系与文化)最为重要,心理社会均衡过程可以说主要是在个体人与这一层之间进行的。

图1 心理社会均衡图式

第二个概念是“基本人际状态”(human constant)。在人这个“场”中,人需要对某些人、某些物和某些文化规范投注更多情感,即每个人都有一个强烈感情依恋的“亲密的社会与文化”层(第3层)。这一层由亲密之人、心爱之物和执着之念构成,人的大部分需要都在这一层中满足,其重要程度不亚于空气、水和食物之于人的身体(故又称“生命包”)。第3层加上部分第4层(“限表意识”)和部分第2层(“作用的社会与文化”),构成“基本人际状态”(图中斜线部分),这就是中国的“人”的概念。在中国语境中,人是在一个关系矩阵中界定的,不是完全自主的个体而是一种“关系体”。许烺光认为“人”(jen)①jen是汉字“人”的威妥玛式拼音,见Francis L.K. Hsu,“Psychosocial Homeostasis and Jen: Coceptual Tools for Advancing Pychological Anthropology”, American Anthropologist, Vol.73,No, 1, 1971, pp.23-44.这个带有中国文化认知特点的概念可以作为一个分析工具取代心理学的“人格”概念。[5]心理文化学在对这个概念做了进一步补充和完善后,将其作为大规模文明社会比较研究的基本单元和解释人行为和文化的关键工具。这里的“人”(基本人际状态)既不是个体人也不是集团,而是指人的存在系统,是一个新的社会科学范式。不同文化中人的第3层构成是不同的,个体与此层的均衡模式也不同,故形成不同的基本人际状态类型。心理文化学还以“人”为基础提出了“个人”“间人”“伦人”“缘人”“阶序人”等富有特色的概念工具,来研究中国人、日本人、印度人与美国人等等。

(三)心理文化学的方法论特点

一是重视比较的方法。心理文化学可以说是一门大规模文明社会比较的学问。它重视比较研究方法是基于这样一种判断:人类社会不像自然现象那样可通过精确测量来把握,对社会的大部分认识主要是基于比较。文明的特点只有通过比较才能认识,才能避免种族自我中心主义错误。心理文化学重视比较方法还基于人类这样一种普遍的日常经验:我们通常都是在有意或无意中使用比较方法来认识社会和自身。为了将比较方法提升为一种相对严谨的社会分析方法,心理文化学做了若干限定:(1)为保证对象的可比性,用来比较的必须是大规模文明社会;(2)对文化体系做整体性比较而不是某种文化要素的比较;(3)有严格的变量控制。用来比较的单元必须是统一的,基本人际状态就是用作比较的基本单元。此外,用来比较的还有“心理文化取向”“文化理想”等。[6]这种严格的限定较大程度地避免了操作上的随意性,将比较研究置于受控、可靠的基础之上。[7]

二是重视“整体人”的研究方法。现代社会科学采用“个人”与“社会”二元对立的视角把握人和社会,把人分割成各个方面进行把握。人类学趋于研究整体的人,但研究对象多限于简单社会。旧的“国民性研究”曾尝试整体把握大规模文明社会,但因缺乏科学有效的分析工具而失败。心理文化学把中国传统文化语境中的“人”开发为一个整体把握大规模文明社会的工具。在这一视角下,人类社会不是根据经济发展水平、宗教、政治的不同而分类,而是依据基本人际状态的类型分为两大系统,即强调个体性的“个人系统”和强调人的相互性的“间人系统”①“间人”是日本学者滨口惠俊利用汉字创造的一个词汇,指的是一种相对于“个人”的人类另一大类基本人际状态。详见滨口惠俊:『日本研究原論:「関係体」としての日本人と日本社会』,有斐閣,1998。以及每一大类型下的若干亚类型;人也不是被分割成经济、政治、心理等不同方面而是从基本人际状态的四个维度——集团、交换、控制和自我认知——进行把握的。心理文化学把人的存在视为一种“场”,通过基本人际状态和心理社会均衡体这两个分析工具,“整体人”的把握变得可以操作。

三是重视心理社会均衡过程的动态分析方法。如前所述,心理文化学从“国民性研究”发展而来,带有心理学特色,但“国民性”概念强调的是人的内心世界,基本人际状态更强调在社会文化的“场”中把握人的心理与行为,重点考察的是人的心理、行为模式与文化的动态关系。基本人际状态的四个维度中,团缔结模式和交换模式两个维度集涉及社会,另外两个维度涉及人的心理方面,其中情感维度决定着人的价值选择,规定着生活的意义,自我认知维度与情感控制维度相互影响。心理文化学认为,人行为的基本原理既非单纯心理性的亦非单纯社会或经济性的,而是人与人、人与物、人与文化理念、心理与社会多维动态平衡的原理。与“国民性”概念不同,基本人际状态所的分析与其说是某种实体,是一种动态均衡过程,不如将其理解为“在某一特定的文化背景下出现某种心理社会动态均衡模式的可能性”或许更妥。

二、华侨华人研究中的文化人类学视角

(一)学术研究意义上的华侨华人与学科定位问题

中国官方文献对“华侨华人”做了法律和政治上的界定:“华侨”是指“定居在国外的中国公民”。“华人”是指“已加入外国国籍的原中国公民及其外国籍后裔;中国公民的外国籍后裔。”[8]从学术研究的角度,“华侨华人”概念有三个限定:其一,无论是华侨还是华人,都与中国(“华”)这个既是地域概念又是文化概念相联系,可以说是某种文化意义上的中国人;其二,“华侨华人”是指那些离开中国本土、在中国以外的国家或地区生活、既有中国文化经验又有某种程度的异文化经验的人,即某种意义上的“跨文化人”;其三,华侨华人中的“人”与经济学、政治学、宗教学、心理学等把握的人不同,它是文化人类学意义上的“整体人”。

上述三个方面的限定决定了华侨华人研究的学科特性,也是该学科在现有社会科学体系中难以定位的主要原因。首先,从学术史上看,现代社会科学体系产生于近代西方。开始时,社会科学的研究范围并不包括非西方社会,非西方社会的知识包括在另外两门学问中:非洲、太平洋诸岛上的那些简单社会属于研究“野蛮人”的领域,此领域后来发展为文化人类学;而像中国、印度、日本这样的有发达文字、宗教、艺术和哲学的非西方社会,既与无文字社会不同,也与西方发达社会不同(故被西方早期一些学者称为“半野蛮、半文明社会”),属于东方学(其分支有“汉学”“印度学”“日本学”等)研究领域。华侨华人研究在学科上既不属于主要研究西方社会的社会科学,也不属于研究简单社会的人类学,也很难归类到“汉学”或“中国学”中,但却又与上属几个学科有联系。[9]其次,“具有异文化经验”这一限定也增加了这一学科定位的困难,因为研究这样的群体既可归为中国研究的延伸,亦可归为华侨华人所在国和地区的少数族裔研究。第三,现有社会科学体缺乏把握“整体人”的分析工具和框架,华侨华人的“整体人”特点无法在现有学科体系中得到充分体现。在现有学科体系下,华侨华人大多是分别从政治、经济、心理等不同学科把握的,但却又无法将其定位于其中任何一个学科。所谓“华侨华人研究是综合性学科”的定位并不是指整体人意义上的综合而是多学科的混合。

需要指出的是,心理文化学的大规模文明社会主要研究文化上的中国人,华侨华人是文化上的中国人,所以心理文化学发展出的研究工具也适用于研究华侨华人。

(二)华侨华人研究与文化人类学

就整体把握人这一特点而言,华侨华人研究与人类学最为接近。人类学被称为是“没有限定框框的学科”,研究范围是“人及其活动”(Man and his Works)[10],它“不受时间、地点和文化水平的限制”,[11]几乎涉及人类活动所有领域。人类学对人的整体性把握基于这样的认识:人类社会各部分是相互关联的,只有认识了各个部分是如何联系在一起的才能深入了解各个部分。作为人类学的一个分支的文化人类学主要研究的“文化”,几乎包含了人类活动的所有方面。在方法论上,人类学原是以简单社会为研究对象,因为简单社会具有人数少、种族和文化上同质性大、生产技术简单和人的身份相对固定等特点,更容易观察和描述。在中国,虽然现代文化人类学已大大拓宽了研究领域并已深入到几乎所有社会学科领域,但研究相对简单的社会群体仍为人类学所擅长。华侨华人在绝大多数居住国都属于少数群体,故成为人类学重要的研究对象。一个明显的事实是,在这种多学科的研究中,人类学视角的研究具有悠久的传统和丰富的成果,可能是除历史学之外应用最多、贡献最大的学科。[12]

19世纪末,西方人类学家就开始对中国乡村社会进行描述和研究,在他们的影响下,文化人类学出现了“汉人人类学”这一分支。汉人人类学有众多成果和代表性学者,其中一部分研究与海外华人密切相关,这部分事实上构成了“汉人人类学”的一个亚分支。20世纪80年代以前,西方的汉人人类学家的一些重要著作是对海外华人的研究。在华侨华人研究界影响深远的英国汉人人类学家莫里斯·弗里德曼(Maurice Freedman)的研究就与海外华人相关。其著作《新加坡的华人家庭和婚姻》[13]《中国东南的宗族组织》[14]以及《中国宗族和社会:福建和广东》[15]等被认为是研究汉人社会及海外华人的典范。他对汉人特定区域社会中的单系亲属组织和集权政治体系问题具有独到见解,提出福建和广东存在大范围单系亲属组织(宗族),一定程度上是维持共同财产的需要,而贫穷的宗族,人们则被迫大量向城镇和海外移民。[16]他在理论上的最重要的贡献是发现从“简单社会”中发展出来的一般人类学理论模式并不适用于中国,而需要用“文明社会”阐述之。他的研究为人类学研究中国社会提供了新的范式。[17]大体与弗里德曼同时代的瑞典人类学家艾尧仁(Göran Aijmer)的研究也与海外华人相关。他自20世纪80年代起,主要以田野调查方法探讨珠江三角洲的社会变迁,代表作有《沙田的经济人:一个香港谷地的菜农》[18]《沙田的原子化社会:一个香港谷地的移民》[19]《暴力的意义:跨文化的视角》(合编)[20],尤其在华人的节日与祖先崇拜的研究上有独到见解。另一位研究海外华人的汉人人类学学家施坚雅(G. William Skinner)也很有影响,他发表了大量论述中国农民、城市、人口、民族和海外华人的论文与著作。其中,《东南亚华人》[21]和《泰国华人社会:历史的分析》[22]两部著作对华侨华人研究产生了重要影响。

在汉人人类学领域,一批老一代中国人类学者与华人研究有密切关系。人类学家陈达的《南洋华侨与闽粤社会》[23]是最早的侨乡研究著作,亦被称为中国田野调查的典范。田汝康的《沙捞越华人》一书阐述了沙捞越华人的移民过程、华人社团的组建、华人社区的性质、家族关系、橡胶贸易、权力问题、华人与祖国关系等,是典型的民族志式海外华人研究,亦被认为是中国人类学家研究海外华人的起点。[24]人类学家李亦园擅长研究台湾高山族社会以及华人社会,其《一个移殖的市镇:马来亚华人市镇生活的调查研究》是对马来西亚一个叫麻坡的小镇的田野调查,阐述了华人的移民史、华人与政府关系以及华人的种族认同等问题。[25]

对海外华人研究做出重要贡献的另一位老一代人类学家是心理文化学的创始人许烺光。他在1951年就对早期夏威夷的华工进行过系统研究。[26]1971年,他通过中美生活方式比较,对在美华人融入美国社会的文化冲突与调适问题进行深入分析,出版了《美国梦的挑战:在美国的华人》。[27]他与亨德里克·赛里(Hendrick Serrie)1985年主编的《华人的家庭、亲属关系和族群认同》将研究对象拓展至泰国、菲律宾、澳大利亚、新西兰等地,比较华人在面对住在国主流文化冲击时如何维持自身文化特点和适应当地文化,并对许烺光提出的理论进行了验证。[28]许氏的华人身份使他能以独特视角理解中国和西方文明社会,对于他构建带有中国文明经验痕迹的心理文化学理论起了重要作用,同时也说明心理文化学与华人研究在学术渊源上的联系。老一代中国人类学家的一个共同特点是:他们对传统中国社会和文化有着深入的了解,同时又在西方受过严格的人类学训练,能够学理性思考中国的文明经验。如果说西方汉人人类学家主要是通过海外华人来寻求某种“中国性”,那么,老一代中国人类学家则是将其对“中国性”的认识延伸到海外华人。他们思考的不仅仅是用文明社会说明中国的所谓“弗里德曼命题”,而是更多了一种文化自觉,即如何将中国文明经验发掘出来并融入现代社会科学之中。或许由于老一代人类学家对中国社会文化的深刻理解和文化上的自觉意识,使得他们的著作对今日的华侨华人研究仍不失启发意义。

自改革开放以来,中国的华侨华人研究空前繁荣,越来越多的接受了文化人类学专业训练的国内外学者加入到该领域,出现了流派众多、硕果纷呈的局面。今日,华侨华人研究领域中应用的人类学已是视野拓宽后的现代人类学,这方面的研究已构成中国人类学的一个重要分支,考察中国人类学这门学科无法忽视其在华侨华人研究领域中的成就。

(三)华侨华人与文化研究

“文化”的定义有多种。联合国教科文组织对文化的定义是:“为某一社会或社会群体所具有的一整套独特的精神、物质、智力和情感特征,除了艺术和文学以外,它还包括生活方式、聚居方式、价值体系、传统和信仰。”这个定义大体包括了物质、社会和心智三个层次。今天,中国华侨华人研究领域中文化人类学视角的研究亦可从这三个层次加以概括。

1. 物质文化。包括与华侨华人有关的民居、土地、艺术品、服饰、寺庙建筑、侨乡建筑、唐人街等研究。

2. 社会文化。这方面的研究包括华人移民社群、华人“族体性”以及与当地社会关系、社会背景及其种类、作为所属国少数族群的华人研究;具有华人特点的“缘文化”(亲缘、地缘、神缘、物缘、业缘)研究,华人社会的家庭与家族研究;华人各类社团的构成与功能、发展、社团的包容性与独特性、融合性与排斥性问题研究;传统家族企业的优势与劣势、华人企业的适应性与生命力、家族式管理的转型、劳资关系研究;华人的参政,政党活动、政府或非政府组织研究,受传统中国人际关系影响的华商网络研究;华人与当地社会的融合、华人与主流文化的互动、住在国政策影响研究,等等。

3. 心智文化。华人的宗教研究,包括华侨华人中传统中国宗教的发展状况、当地宗教对华侨华人的影响、传统中国宗教的改革与本地化研究;中国传统价值观的影响及变化的研究,包括“和气生财”价值观的影响、华人的勤劳、节俭等民族特点的研究;华人身份认同问题、再移民过程中的文化认同与政治归属、华人身份的流动性以及海外适应和心理调适研究,等等。

以上三个方面几乎包括了人活动的各个方面,这与华侨华人研究具有人的整体性特点相契合。这种契合或许是文化人类学视角的研究在目前华侨华人研究中占有相当大比重、对华侨华人研究学科做出重要贡献的主要原因。另一方面,华侨华人研究作为一个特殊领域,丰富了中国人类学的研究内容,推进了人类学学科的发展。华侨华人研究与人类学之间的密切关系说明,把作为文化人类学一个分支的心理文化学引入华侨华人研究领域有一定的学科基础。

但毋庸讳言,人类学视角的华侨华人研究也存在一些不足。通过对文献的梳理,笔者认为,这种不足主要表现为:第一,该视角的研究在实际操作中仍不同程度地将华人社群视为某种简单社会。虽然在许多国家的华人属少数人群体,但其社会却不简单,它是一种从中国社会抛射到另一社会、同样具有大规模文明社会复杂性的群体。生活在这样群体中的人都有母国和所在国双重文化背景,研究这样的群体不能忽视这一点。目前,人类学视角下的华侨华人研究缺乏大规模文明社会研究的视野,即弗里德曼提出的用文明社会说明华人社会的命题并没有得到很好解决。第二,人类学自身过于零碎化的缺陷①此处指的是,“人类学通过给自己添加越来越多零碎的枝节性领域,在零碎化中瓦解了自身的整体性……连能否作为整合的学科存在都成了问题。”参见:Tim Ingold, Anthropology: Why It Matters, Polity Press,2018, p.149。也同样存在于华人华侨研究中。人类学虽然自称整体性原则(principle of integrity)是其学科的基本原则,但因缺乏有效工具,其零碎化和视野狭窄问题可以说与生俱来。客观地说,所谓华人研究的“综合性”或“跨学科性”并非人类学整体性和整合性原则意义上的学科特性表述,很大程度上仍只是被分拆成各部分的累加。第三,从心理与文化角度的分析较少,对于华人在异文化生活中引起的心理障碍和调适问题的研究较为薄弱。

将心理文化学引入到华侨华人研究可期待带来新的视角和新的分析领域,或有助于解决上述不足。不仅如此,费孝通、许烺光等老一代人类学家都尝试用科学语言总结中国文明经验并将其作为“当今人类迫切需要的知识”[29]融合到现代文明中。心理文化学沿着他们的思路提出了“人”和“心理社会均衡体”两个带有中国文明经验痕迹的分析工具,就是使中国的文明经验得以学理性提升的尝试。故将其应用于华侨华人研究还有可能在理论上获得突破,实现中国老一代人类学家所追求的学术理想。

三、世界“强联结”时代心理文化学用于华侨华人研究的可行性探讨

近几十年信息技术的发展已将世界带入一个可称为“强联结”的时代。今日人类的三大类活动已形成了三大类网络,即以地区性国家集团和国际组织的大量增加为特点的国家间关系网络,以贸易的巨大增长和国家间资本、技术的频繁流动为特点的世界贸易网络和以互联网和移动设备带来的海量信息在行为体之间的快速即时流动为特点的信息网络。这使得中国与世界的联系大为增强,其中一个表现是,自中国改革开放以来,到海外生活、工作和定居的中国人日益增多。据有关部门公布的数据,全球华侨华人总数已超过6000万。②《海外华人有多少(6000万华人分布图)》,环球信息网,https://www.gpbctv.com/jrrd/202110/396526.html,2021年12月15日浏览。作为具有与异文化接触经历的华侨与华人,对世界的“强联结”特点有更强烈的感受。在这种背景下,华侨华人研究领域也产生了大量新课题,需要探索新的路径和方法。心理文化学的学科特点或许能在以下方面有助于新时代的华侨华人研究。

(一)心理文化学可为“强联结”时代理解华侨华人的行为提供文化背景

几个世纪以来,华侨华人一直是在西方文明为主的背景下与世界互动的。而世界进入“强联结”时代后,不仅国家间人口流动和交往增多,一直以来的西方文明绝对主宰的环境也发生了变化。当华侨华人不再是“下南洋”的难民而主要是技术移民、投资者、商人身份时,调整华侨华人研究路径是不言而喻的。譬如,一个在海外投资办厂的华人企业家考虑更多的不是如何谋生存的问题,而是在异文化背景下如何管理工厂的问题。在这次新冠疫情中,华侨华人行为上的一些特点或许更能说明研究文明差异及其造成的文化冲击的重要性。疫情在中国暴发后,海外华侨华人踴跃捐款捐物援助祖籍国抗疫。而当中国控制住了疫情、病毒开始在中国以外的地方蔓延时,他们又积极从中国筹集防疫用品支援住在国。他们身上体现了海外华人特有的“故土情节”以及中国文化的向心力。但在这个过程中,一些华侨华人也遇到了逆向文化冲击:一些长期生活在国外的华侨华人为了安全而回国、遇到中国强制性的隔离措施时,又抱怨个人的自由和权利受到侵犯。这种现象只有置于文明差异的背景下才能理解:中国人的价值观体系更强调家庭、与他人的关系、服从,更多人接受“安全重于自由”(极端表述是“命都没了,自由还有什么意义?”)的价值选择,民众能够对政府在防疫中适当限制个人自由的做法表现出较大的服从和配合。西方的价值观体系则更强调人的自由与权利,更多的人接受“自由重于安全”(其极端表述是“不自由,毋宁死”)的价值选择。因此,西方在抗击疫情期间出现了较多的反抗政府限制个人自由、抗议侵犯个人权利的活动。中外应对疫情不同措施的背后是价值观的差异。当一个人进入一个异文化时会受到文化冲击,而当其长期在异文化中生活后回到母文化环境中时,会受到逆向文化冲击。随着国家、地区间人员流动的增大,文化冲击或逆文化冲击的现象将会更加明显。心理文化学在大规模文明的比较研究方面的积累可以为把握多文明交流背景下的华人行为提供一个解释框架。

(二)心理文化学视角可为新时代华侨华人的文化认同提供学理性解答

近几十年,因特网等通讯设施的发达以及全球性经济活动的发展已使世界各文化之间的交流更为密切,出现了全球一体化趋势。一些乐观的学者甚至提出了“世界变平”的看法。但这种看法低估了文化认同的重要性。文化可分为易变和不易变两部分,而基本人际状态作为文化认同的基础,类似某种生物基因,不太容易变化。技术进步越快,不同文化接触和碰撞越多,人们越容易产生身份认同焦虑和不安全感,认同问题就越突出。因此,今日世界在联结日益密切的同时,还存在着强调文化差异和文化认同的趋势。这也是身份认同问题成为近年文化人类学、民族学以及国际关系学探讨热点的原因。

心理文化学将人的自我认知作为基本人际状态的一个重要维度来考察,[30]它对文化认同的下述几点认识或有助于把握新时代华侨华人的文化认同问题。第一,文化认同发生在不同文化接触、碰撞和相互比较的场域中,是个体或群体面对异己的“他者”产生的一种保持自我同一性的反应。这意味着具有异文化经历的华侨华人会遇到更多的身份认同问题。第二,人们的身份认同包括国家、政治、民族、宗教、文化等多重认同。[31]心理文化学把国家划分为组织体与文明体两个侧面。[32]政治认同属于对国家组织体的认同,宗教认同则是价值观体系的认同,民族认同是对具有相同或相似价值观和行为方式人群的认同,宗教和民族认同共同构成文化认同的主要内容,文化认同又属于对国家文明体的认同,属于最深层次的认同。多重认同之间既有联系又相区别,有时重合有时分离甚至冲突。基本人际状态构成文化的稳定内核,与之相整合的价值观是文化认同的重要内容。第三,华人的群体文化认同是对“华人是谁”问题的认识。在学术研究脉络上,它与汉人人类学对“中国性”的追寻、文化与人格学派对“国民性”的把握以及心理文化学对基本人际状态的探讨,遵循的是同一条路线。在这方面,带有本质主义特点的心理文化学解释或许并不完全过时。第四,文化是适应特定环境的产物,文化认同是人们长期适应环境的结果,当环境发生变化时,文化认同也会发生变化。近代以来,由技术进步推动的城市化、个人化以及世界的强联结趋势已构成人类一种新的演化环境,在这个过程中,各种文化背景的人接触、碰撞,会产生认同焦虑和文化冲突。这种冲突与种族、政治和经济矛盾纠缠在一起,表面看文化冲突似具有根本性,但实质上文化关系还有互鉴的一面。真正的文化认同应是既有民族自性又具有适应现代文明共性的认同。

(三)心理文化学可用于把握华侨华人的社会组织及人际关系和行为模式

在世界“强联结”时代,世界上不同国家和文化背景的人像家庭和村落一样有了实质性互动,即世界出现了某种“共同体化”趋势。认识华侨华人的集团缔结和人际交往模式的特点以及在强联结时代发生了怎样的变化,对于研究世界的华侨华人具有重要的实际意义。心理文化学把“基本人际状态”分为四个维度,其中两个维度涉及集团(亲属集团和次级集团)和交换模式,其对华侨华人家庭、社团即人际关系模式的一系列假设可以加以验证。这方面的课题包括(但不限于):(1)华侨华人的初始集团(家庭)发生了怎样的变化以及与当地文化发生了怎样的融合;(2)华侨华人的次级集团(宗亲会、公司、政党等)的特点;(3)华侨华人企业管理模式;(4)华侨华人的地域性特点;(5)华侨华人的人际关系模式与变异;(6)华侨华人与所在国的人际关系;等等。

(四)心理文化学可用于华侨华人的心理咨询和心理治疗

随着技术的发达和都市化进程,世界出现了个人化趋势,人与人之间功能性联系增强而情感性关系趋淡,由此产生了更多的诸如安全感、归属感缺乏等个人心理问题。从心理文化学的角度看,海外华侨华人除了不可避免地受到这一世界性趋势影响外,还有因中国人特殊的基本人际状态在适应新环境过程中产生的心理问题。心理文化学带着对文化差异的敏感,关注人的要求、欲望、动机、感情,并用“心理文化取向”“情感控制的文化机制”等带有心理学色彩的工具分析人的行为,故对认识华侨华人的心理和行为调适问题或有所助益。例如,心理文化学认为中国人的基本人际状态的特点是:个体一般拥有一个由父母等近亲、好友构成的稳定的“生命包”,个体与生命包的成员相互依赖,由此获得高度的情感慰藉,达到心理社会均衡。那些在地震、洪水灾难中失去亲人和家园的中国人,宁愿找好友倾诉也不愿寻求心理医生帮助,这使中国的心理医生们感到沮丧。出现这种情况并非说中国人不需要心理干预,而是说中国人似乎还不适应心理医生的干预方法。心理咨询学界需要认真研究中国人心理文化的特点,开发出适合中国文化特色的心理干预方法。心理文化学开发的带有中国文明经验痕迹的分析工具和方法或可在这方面有所贡献。“从人与人的亲密联系中更能获得安全感”这样一种中国文化对“人”的根本认知,不仅对于遇到文化适应问题的华侨华人,也对认识因人际关系疏离而个人越来越缺乏安全感的现代社会有所助益。

四、结语

吸收多学科的学者参与华侨华人研究,既是学科建设所需,也是该学科的一个特点。在把新学科的方法和视角引入华侨华人研究领域时,那些特别关注中国等非西方文明经验、在研究范式上有所创新的社会科学理论流派尤其应该重视。本文通过分析心理文化学的方法论特点及其与华侨华人研究学科上的联系,试图说明引入心理文化学的研究视角和方法或许有助于华侨华人学科的建设。当然,心理文化学即便能够在该领域应用也只是其中一种研究方法,而且心理文化学自身仍在不断探索和完善之中,将其应用于华侨华人研究也是对其自身理论的检验。将心理文化学引入华侨华人研究领域,对于那些不满足于目前“个体主义”研究方法把握人、认识人类文化的探索者来说,或可提供一种新的视角和方法。

[注释]

[1] 袁丁:《从学术史看华侨华人研究的学科发展》,《华侨华人历史研究》2004年第2期。这方面的讨论文章还有郭梁:《中国的华侨华人研究与学科建设——浅议“华侨华人学”》,《华侨华人历史研究》2003年第1期;李安山:《华侨华人学的学科定位与研究对象》,《华侨华人历史研究》2004年第1期;等等。

[2] 袁丁:《从学术史看华侨华人研究的学科发展》,《华侨华人历史研究》2004年第2期。

[3][4]详见尚会鹏:《心理文化学要义:大规模文明社会比较研究的理论与方法》,北京大学出版社,2013年。

[5] Francis L. K. Hsu, “Psychosocial Homeostasis and Jen-Conceptual Tools for Advancing Psychological Anthropology”,American Anthropologist, Vol.73, No.1(1971), pp. 23-44.

[6] Francis L.K. Hsu, “The Comparative Method:Its Importance and Pitfalls”,Newsletter of Chinese Ethnology,No.18, 1982, pp. 1-8.

[7] 游国龙:《许烺光的大规模文明社会比较理论研究》,社会科学文献出版社,2014年,第47~55页。

[8] 2009年中国国务院侨务办公室颁发的《关于界定华侨外籍华人归侨侨眷身份的规定》。另见张秀明:《华侨华人相关概念的界定与辨析》,《华侨华人历史研究》2016年第2期。

[9] 李安山:《华侨华人学的学科定位与研究对象》,《华侨华人历史研究》2004年第1期。

[10] Melville J. Herskovits,Man and his Works,The Science of Cultural Anthropology, New York:Alfred A. Knopf,1948.

[11] D.N.Majumdar,T.N.Madan,An Introduction to Social Anthropology, Mayoor Paperbacks, 1986, p.5.

[12] 袁丁:《从学术史看华侨华人研究的学科发展》,《华侨华人历史研究》2004年第2期。

[13] Maurice Freedman,Chinese Family and Marriage in Singapore, London: H.M.S.O., 1957.

[14] Maurice Freedman,Lineage Organization in Southeastern China, University of London, Athlone, 1958.

[15] Maurice Freedman,Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung, London: Athlone Press, 1966.

[16][17]陈刚:《西方人类学中国乡村研究综述》,《中国农业大学学报(社会科学版)》2010年第3期。

[18] Göran Aijmer,Economic Man in Shatin:Vegetable Gardeners in a Hong Kong Valley, London: Curzon Press, 1980.

[19] Göran Aijmer,Atomistic society in ShaTin: Immigrants in a HongKong Valley, Acta Universitatis Gothoburgensis ,1986.

[20] Jon Abbink , Göran Aijmer (ed.),Meanings of Violence: A Cross-Cultural Perspective, Routledge, 2000.

[21]Report on the Chinese in Southeast Asia,Ithaca: Cornell University, Southeast Asia Program, 1951.

[22] 施坚雅:《泰国华人社会:历史的分析》,厦门大学出版社,2010年。

[23] Ta Chen,Emigrant Communities in South China: A Study of Overseas Migration and Its Influence on Standards of Living and Social Change, Institute of Pacific Relations; 1st edition,1940.

[24] 曾少聪:《建国六十年来的人类学华侨华人研究》,《华侨华人历史研究》2009年第4期。

[25] 李亦园:《一个移植的市镇 马来亚华人市镇生活的调查研究》,台北:“中央”研究院民族学研究所,1970年。

[26] Francis L.K. Hsu,“The Chinese in Hawaii:Their Role in American Culture”,Transactions of the New York Academy of Science, Ser. Ⅱ, Vol. 13, No. 6,1951,pp. 243-250.

[27] Francis L.K. Hsu,The Challenge of the American Dream:The Chinese in the United States, . Belmont, California:Wadsworth Publishing Co., 1971.中译本见许烺光著,单德兴译:《美国梦的挑战:在美国的华人》,南天书局,1997年.

[28] Francis L.K. Hsu and Hendrick Serrie(eds.), “Family, Kinship and Ethnic Identity Among the Overseas Chinese”,Special Issue ofJournal of Comparative Family Studies, Vol.XVI, No.2, 1985.后来这期的文章由美国大学出版社出版。见Francis L.K. Hsu and Hendrick Serrie(eds.),The Overseas Chinese: Ethnicity in National Context,Lanham, Md: University Press of America,1998。

[29] 费孝通:《个人·群体·社会:一生学术历程的自我思考》,《北京大学学报》1994年第1期。

[30] 尚会鹏:《心理文化学要义:大规模文明社会比较研究的理论与方法》,北京大学出版社,2013年,第230~245页。

[31] 亨廷顿:《我们是谁——美国国家特性面临的挑战》,新华出版社,2005年,第23、224页。

[32] 尚会鹏:《人、文明体与国家间关系》,《国际政治研究》2013年第4期。