新自由主义世界秩序的衰落与新时代中国国家利益的实现

杨蓉荣

摘 要

中国特色社会主义进入新时代,正是世界进入“百年未有之大变局”的时代,也是中国深度参与的新自由主义世界秩序面临重大调整的时代。国家的属性决定着内政外交中“我是谁”的身份问题。中国是一个不同于西方制度模式的发展中大国。综合国力的不断增强为中国国际地位的上升提供了物质基础,中国日益从世界政治经济体系舞台的外围走向中心。这种地位的变化与新自由主义世界秩序的嬗变同步发生,国际环境的干扰和破坏给中国主权、安全和发展利益带来了前所未有的挑战。在一个变化着的世界秩序中如何“趋利避害”,完善制度优势、夯实发展基础、打造良好的国际形象并积极推动和引领建立更为有利于中国也有利于世界的发展环境,是实现新时代中国国家利益的重要路径。

关键词 新自由主义世界秩序 新时代 国家利益 中国特色社会主义

一、引言

世界经济以及相应的国际政治上层建筑、意识形态形成的整体结构构成了世界秩序,它是国家内部主导的生产组织方式、社会结构及其国家形态的外部结构性条件,也是生成和影响国家利益的外在条件。中国特色社会主义是在改革开放的过程中形成和发展起来的,它不是一个封闭体系,而是已经深度融入全球化生产体系当中。中国的国家利益始终受到国际环境——具体时期的世界秩序的影响。客观地说,主导当今世界的世界秩序当前世界秩序是近代资本主义生产方式出现以来所形成的资本主义世界秩序的最新形态。冷战结束后,生产全球化要求一个世界性的生产要素自由配置的制度环境,要求国家放松对跨国生产及其相应其他经济活动的管制。这与19世纪早期形成的自由放任体制有着类似性,因此,学界将其称为新自由主义。与此相应,冷战后的世界秩序也被人称为“新自由主义世界秩序”。 自20世纪80年代以来促进了整个世界生产效率的提升、技术的猛进和财富的增长。同样,它也带来了世界性贫富分化的加剧、金融危机的频现以及恐怖主义和难民潮的泛滥。尤其是2008年金融危机后,新自由主义世界秩序的负面效应日益明显,其经济、政治和意识形态层面的合理性受到了一定程度的质疑。新冠肺炎疫情的暴发进一步凸显了欧美国家政治制度和治理模式的弊端,人们对新自由主义体制是否能带来长期的繁荣与稳定产生了越来越多的怀疑。在新自由主义世界秩序遭遇巨大波折的同时,以中国为代表的新兴经济体(emerging economies)发展迅速,成为世界经济变革中不可忽视的重要积极力量,正推动着整个世界力量格局的变化。中国崛起所带来的国际地位和身份的变化既给西方围堵非西方大国的战略带来了前所未有的挑战,也形成了一种制度冲击。中国的发展离不开世界秩序,它是中国经济社会发展和政治稳定的最大外部环境。随着中国特色社会主义进入新时代,中国社会的主要矛盾、中国国家建设的总目标、中国与外部世界的关系都发生了改变,中华民族伟大复兴进入关键时期。“百年未有之大变局”下的当今世界仍处于一种“综合而不平衡”(combination and uneven)状态,这对新时代中国国家利益的维护与拓展产生了深刻影响,使得新时代中国国家利益的实现和维护依然面临诸多风险和重大挑战。用什么样的方式维护和实现中国国家利益,是新时代的重大课题。

二、处于衰落中的新自由主义世界秩序

一定时期的主导性的国际生产方式塑造了一定时期的国际生产关系、国家和世界政治的形态,决定了全球生产体系的变化以及参与全球生产过程的各国家力量的对比,塑造了世界历史在不同时段上的主要特征。主导当今世界的仍然是自冷战结束后形成的新自由主义世界秩序,它本质上是一种霸权秩序。“美国是这一世界秩序的核心国家,鼓励了生产的国际化,是全球化的意识形态源头和倡导者,掌控着国际金融,而且是全球秩序的最后強制力的执行者。”李滨.社会力量、世界秩序与中国的发展[J].世界经济与政治, 2010(12):128.

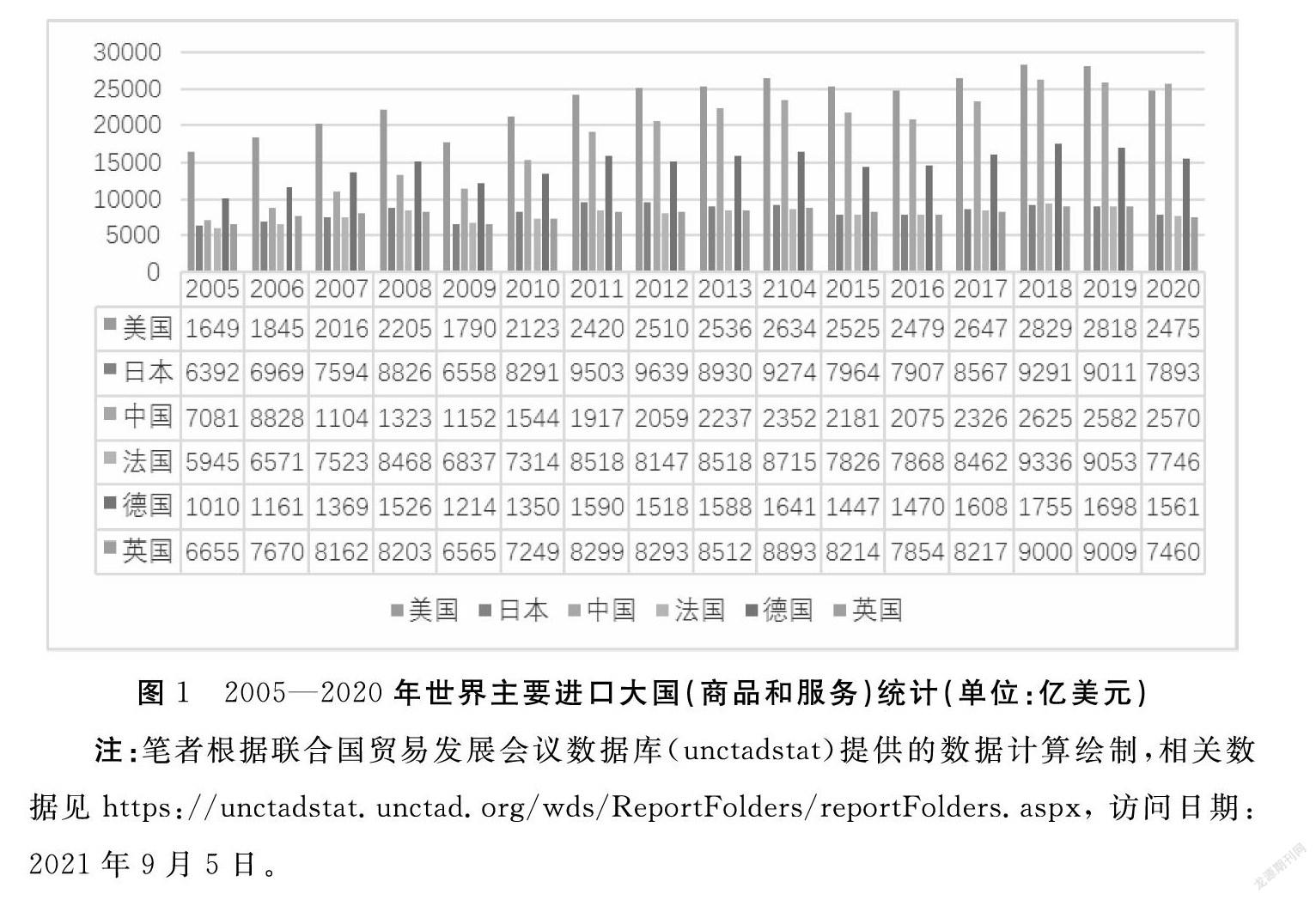

虽然关系到新自由主义世界秩序根基的生产全球化在2008年国际金融危机后出现了短暂停滞的现象,但这并没有逆转生产全球化的趋向,已有的生产全球化的权力格局还没有发生根本性变化。由于掌控着制造业价值链且在持续创新能力和信息技术上占据全球优势,以美国为首的发达国家的跨国公司仍然是生产全球化的主导性力量。目前全球生产结构的权力格局,也是生产全球化得到继续的重要条件。 从整体发展势头和发展的主角来看,发展中国家在国际分工体系中的作用明显加强,以中国为代表的新兴经济体成为重要的开放贸易力量(图1)。

全球生产分工体系的重组、全球财富的重新分配,必然带来权力结构和意识形态格局的变化。2008年次贷危机后,单凭西方大国的力量已不足以应对世界经济政治的重大问题,全球权力分配上体现新兴国家的作用成为一种必然趋势,非西方新兴经济体在全球治理中的参与权和话语权显著增大,多边全球治理结构和多元性治理机制已经初现端倪。这种变化的集中体现是G7(不包括俄罗斯)集团的作用逐渐被G20所取代,以中国为代表的新兴经济体国家通过建立自己的协商平台对全球治理改革形成了补充,东盟等地区一体化与合作机制在地区经济、传统安全和非传统安全治理的方面也发挥越来越大的作用。G20更代表着全球的权力、财富和价值观的多元性。由于没有共同的政治一致,它的生命力是由务实性和解决问题性所激发出来而不是意识形态和社会的一致性激发出来。参见Andrew Cooper and Ramesh Thakur. The Group of Twenty 20[M]. New York: Routledge, 2013:12.

任何意识形态话语都依赖于现实经济和政治的发展状况,意识形态影响力的涨落从来都是与其宣扬的内容所带来的社会后果联系在一起的。金融危机后,西方社会内部对自由市场和西方自由民主体制产生了质疑,除了来自右翼和左翼的批判与证伪之声,西方主流思想亦开始出现转向,重新从折中的角度寻求变革的可能。福山等学者从新自由主义体制的自信者转变为改革者,反映了西方主流思想界虽未否认西方体制中的核心内容,但已开始认识其中的缺陷及其他非西方体制的优点,不再把西方的国家体制作为唯一的、不可更改的实现其核心价值的制度。由于实践的局限,这种折中论还处在一个相对初级阶段。参见Francis Fukuyama. Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy Hardcover[M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014.加之欧美主导的改造“异质国家”的计划接连遭遇挫折,新自由主义的民主输出模式遭到广泛鞭挞。此外,以新自由主义为原则的全球主义遭到基于不同身份认同的地方主义、民族主义、民粹主义的侵蚀,新自由主义的正当性受到严重怀疑。世界政治经济的跨国性造就了“新全球主义”意识的兴起。当前西方世界也部分认同推行这种“招安(cooption)式全球主义”的必要性,这种观点突出地表现为中国责任论、中国提供公共商品论。如约瑟夫·奈和约翰·伊肯伯里认为,美国应当超越均势和帝国的认识,建立美国单极权力与广泛认同的规则制度相结合的国际新秩序,这一秩序需要新兴大国提供更多公共物品、参与多边规则和协议、分享战略决策等。参见Joseph Nye. Will the Liberal Order Survive? The History of an Idea[J].Foreign Affairs, 2017, 96(1):10-16; John Ikenberry. The Rise of China and the Future of the West: Can the Liberal System Survive? [J]. Foreign Affairs, 2008, 87(1):23-37.“新全球主义”体现的是对全球主义的继承和修改,即把一些新兴大国纳入全球治理结构,让其认同西方的治理要求,承认过去全球主义的合法性和合理性,并为全球治理提供物质与政策支持。

总的来说,正是由于作为新自由主义世界秩序基础的经济全球化并未发生根本性逆转,美国及其盟友依然相对牢固地主导着国际政治的基本格局,碎片化的反新自由主义思潮也尚未对新自由主义意识形态形成决定性的冲击,因而资本主义世界体系仍是新时代中国发展的重大的外部环境。同时我们也看到,新自由主义秩序的号召力和影响力远不如过去强大,自身出现了很大的松动,这种变化的不确定性对新时代中国国家利益不可避免地产生重大影响。

三、嬗变的秩序对新时代中国的影响

中国自加入世界贸易组织(World Trade Organization, WTO)以来,已深度融入经济全球化,为自身经济社会的发展赢得了重大机遇。在国际分工结构中,中国已经从过去的原料与初级产品出口国成为一个制造业出口大国,而且积极地从国际产业链的中低端向中高端发展。2020年,中国货物贸易出口总值达 17.9万亿元,其中机电产品出口额为 10.6608万亿元,占货物出口总额的 59.45%,高于同期传统劳动密集型产品 27.09%的比重。中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].(2021-02-28)[2021-11-05].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202102/t20210227_1814154.html.中国从一个对外投资较少的国家逐步成为对外投资大国,2020年,对外投资达1329.4亿美元,继续呈现上升趋势。2017年以来中国的对外投资下降,一个重要原因是西方国家对来自中国的投资加以限制。通过投资形成的“中心—外围”的历史分工格局正在发生变化,中国在国际分工中正从外围向中心发展,从一个被动的国际分工的接受者,正在逐步向国际分工引领者的方向发展。2012—2020年,中国对世界经济增长的贡献率都在30%左右,超过美国、日本贡献率的总和,是世界经济增长的第一引擎。根据世界银行数据库提供的数据计算后得出,相关数据见https://data.worldbank.org.cn/ind-icator,访问日期:2021年12月10日。中国已是世界第二大经济体,综合国力的提升使得中国在国际事务中的话语权不断增加,这为中国积极参与国际事务奠定了物质基础。中国在联合国由于承担了更多会费、维和费用和派驻了更多人员,影响力显著加强。随着西方主导的世界秩序的相对衰退和新兴大国的力量增长,在既定的全球治理议程中,尤其在解决一些重大的国际问题上,中国在国际舞台上开始发挥战略主动性。主场外交峰会的举办、改革发展议题的设置及参与、亚投行的建立、“一带一路”倡议的推进等等,都是在积极有力地为中国的发展塑造新的空间。新时代中国高质量的开放发展,特别是与非洲、拉美、中亚等同样面临发展需求的地区扩大合作,给彼此带来发展机遇的同时也营造了互利共赢的良好氛围。

金融危机后,新自由主义世界秩序的衰落导致了开放环境的倒退。以秩序主导国美国为首的发达国家的内部生产方式、社会结构、政治秩序均出现了一系列变化,给中国深度融入全球化并从中受益的角色定位带来巨大冲击。面对经济全球化带来的社会矛盾和冲击,美国国内政策开始出现调整,不论是奥巴马政府“向左转”的政策调适,还是特朗普团队“极右”的政纲变革,都是在对过去自由放任与开放式促进经济全球化的做法进行重新审视和纠偏。近年来,WTO成员推动世界多边贸易制度整体开放的速度放缓,发达国家开始单方面地寻求“有选择性”的新型方案,排外主义、单边主义、贸易保护主义成为美国等国家应对全球经济、政治格局变化的重要选项,即企图用一种自主选择性或逆全球化的方式来规避目前经济全球化带来的利益损失,营造一种有利于自身获得更大经济福利的全球化。英国脱欧是英国国内反对参与欧洲自由大市场和“局部的全球主义”,希望以民族国家身份重新“自由”选择参与全球化的方式。特朗普的政策则是通过国家的干预来强制改变资本、技术和人员的流动方向,迫使资本、技术回流,阻止人员相对自由的流动,限制过去基于自由市场原则形成的商品流通,放棄在应对气候变化中的排放承诺与国际合作,以一种民族主义来回应民粹主义的诉求,从而保障国家的经济福利和社会稳定。这种选择性全球化背离过去的全球主义精神,背后是一种民族主义/地方主义,实质是一种强烈的逆全球化或反全球化的思维。 美国试图建立将中国排除在外的区域性经济组织,既具有进攻性又带有防御性的跨太平洋伙伴关系协定(Trans-Pacific Partnership Agreement,TPP)虽然流产但仍堪称一个典型的案例,TPP旨在通过排他性的新规制和新标准对经济全球化进行利益分配,以规避经济全球化对发达国家的社会冲击,重新夺回其在全球竞争中的优势地位。中国是经济全球化的最大受益者之一,全球化带来的开放式发展的重要性不言而喻。逆全球化趋势的出现不仅对全球主义造成了实质性伤害,对新时代中国进一步扩大对外开放、继续深度参与全球化也形成了较大的不利影响。

新时代中国在全球分工和贸易领域的崛起所带来的利益分配格局的变迁,招致发达国家在经济上对华做出更强有力的遏制。“中国制造”在全球竞争中有着超强地位,商品生产高度集中的现实让西方国家意识到在产业链上对中国的依赖及其背后存在的风险。新冠肺炎疫情使欧美国家的政府及一些企业意识到,应该重塑供应链,尤其是重塑供应链在全球范围内的地理分布,并投资于更为可靠、有韧性的供应链。麦肯锡全球研究院(MGI)在2020年发布的《风险、韧性和全球价值链的再平衡》报告中预测,未来5年全球企业会将全球产品的1/4转移到新的国家和地区,其商品价值约为2018年全球商品出口额的16%—26%。这种对供应链转移的预测,主要涉及中国的制造业向其他国家尤其是东南亚、印度转移或回流发达国家的问题。参见Susan Lund, etc. Risk, Resilience and Rebalancing in Global Value Chains[EB/OL].(2020-08-06)[2021-11-12]. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains.拜登当选总统后不久即签署了3份供应链行政命令,聚焦重振美国制造业基础和供应链安全。“发达国家纷纷实施‘再工业化’战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家‘双向挤压’的严峻挑战。”中国制造2025[M].北京:人民出版社,2015:4.除了试图通过组建脱离中国的国家内部生产链以恢复自身制造业能力,西方国家从战略、科技和供应链等方面对中国的海外经济活动开展封锁和打压。最典型的是特朗普政府发起、拜登政府依然坚持的对华大规模贸易战。美国制定的《国家安全战略指南》,以国家安全名义对中国赴美投资展开调查和限制。由于中国目前总体上仍处于全球生产分工的中低端、先进技术的“跟跑者”、劳工和社会标准的“低水平”阶段,美国利用中国的这些弱点,对中国实施“提前阻滞”和“规锁”政策,在高新技术领域排斥与中国的产业合作,继续维持和扩大对华科技鸿沟的战略意图更为强烈。张宇燕,冯维江. 从“接触”到“规锁”:美国对华战略意图及中美博弈的四种前景[J].清华金融评论, 2018(7):24-25.2018年后,美国商务部将更多的中国高技术企业和科研单位纳入实体名单。到2021年6月,被列入名单的中国高技术企业已达338家,占全球总数的 21.1%,其中涉及电子、电信、AI领域的企业最多。美国将半导体供应链“武器化”,对在研发、生产、销售高技术产品过程中有赖于美国技术或产品的中国企业,有针对性地实施出口管制政策。增加规则、技术、市场准入等方面限制的最终目的是为了打断中国产业和技术赶超升级的进程,企图将中国长期锁定在全球产业链和生产分工的低端。美国及其盟友强硬的对华技术规锁、封杀和脱钩政策恶化了新时代中国走向国际分工中心的外部环境。

当前,亚太地区日益成为世界经济的重心和大国战略博弈的舞台,地区力量格局和秩序正在经历深刻调整。中国的发展是亚太地区秩序变革的最大变量,中国将“走向何方”及其他大国对此的判断和反应,在这种背景下,全球的注意力都聚焦在亚太地区,并对这种地区发展权力格局做出各种预测。对于亚太政治格局持悲观态度的代表学者米尔斯海默坚持认为关于中国强大后一定会追求亚洲霸权,中美关系必将陷入“大国政治的悲剧”。参见John J Mearsheimer. China’s Unpeaceful Rise[J]. Current History, 2006(4):160-162.也有西方学者将中国近几年在亚太地区更为积极作为的外交看成是中国正在搞自己的势力范围和中国版的“亚洲门罗主义”。参见James R Holmes. Monroe Doctrines in Asia? [J]. The Diplomat, June 15, 2011; Stephen M Walt. Dealing with a Chinese Monroe Doctrine[N]. The New York Times, 2012-05-02.沈大偉的判断是,当前中美的竞争首先集中于辽阔的印太地区,尤其是双方正陷入争夺东南亚霸权与影响力的漫长而全面的竞争。参见David Shambaugh. US-China Rivalry in Southeast Asia: Power Shift or Competitive Coexistence?[J]. International Security, 2018, 42(4):85-127. 决定着该地区秩序变革的方向及其最终形态。特朗普和拜登政府的对华政策及近年来处于低谷的中美关系都证明了这样一种亚太地区权力格局的变化趋势。新时代中国的迅速崛起和动力强劲的经济增长势头不仅使得来自地区和世界秩序传统主导国的战略戒备日益提高,也引发了周边国家对中国的疑惧和担忧,中国正面临一系列地缘政治风险。美国运用同盟关系这一最大的“战略资产”收紧对华包围圈,将军事力量向亚太倾斜,以高强度介入的趋势挑动一些周边国家牵制中国,利用领土(海)主权问题制衡中国的意图明显增强。Remarks by President Biden at the 2021 Virtual Munich Security Conference[EB/OL].(2021-02-19)[2021-11-27]. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/19/remarks-by-president-biden-at-the-2021-virtual-munich-security-conference/?category=108&v=accessibility.近年来,针对中国的各种军事演习与合作的次数、规模都大幅上升。美国在亚太地区采取平衡中国实力增长的重大战略行动甚至试图建立某种地区机制,为战略对抗提供支撑。如以日美安保条约为核心建立了针对中国的战略同盟,美日印澳筹划“四国安全机制”并试图以此作为亚洲安全的基石。面对新时代中日关系的结构变迁,作为近代传统东亚地区领导力量的日本,近年来在各种场合散布或附和所谓“中国威胁论”和“中国经济衰退论”,在中国周边和亚太地区卖力地拼凑各种可以遏制中国发展的军事、政治和经济的双边或多边国际安排,在其他地区极力地通过各种政治经济手段抵消中国的影响。印度也是新时代中国周边安全上的一个挑战。中国的快速发展对于同是发展中大国的印度形成了一种外部压力,印度将中国的现代化强国梦解读为是对其“大国梦”的压制和竞争,对“一带一路”倡议和中巴经济合作一直持反对态度。在美国诱导和自身“地位攀比”心态的推动下,印度在经贸领域试图与中国脱钩,在意识形态上跟随西方抹黑攻击中国,在边界问题上开始冒进。

美国等西方国家对“异质”国家制度上的打压、诋毁和抹黑,对新时代坚持中国特色社会主义制度的中国构成重大威胁。中国特色社会主义道路和制度与欧美国家传统的政治模式不可避免地存在身份上的摩擦及冲突,普遍对华焦虑的西方势力明显加强了在意识形态和制度层面的施压力度,中国社会主义制度被污蔑为所谓“专制体制”。虽然新自由主义在政治实践和意识形态上的影响力有所下降,但是在西方国家依然有着深厚的经济、政治、社会基础。西方国家逐渐认识到,中国特殊的政治制度正是这一非西方大国在西方主导的世界秩序中掌握主动、不迷失方向的保证。中国的新型举国体制可以集中力量,取得特定技术和产业领域的突破,这是很多西方国家不具有的优势。从战略到理论,从政策到规则,西方国家“和平演变”中国的意愿和活动不断增加。美国前国务卿蓬佩奥煽动所谓“自由世界”建立一个“民主国家”新联盟应对中国崛起,他恶毒地诬称:“如果自由世界不改变共产党中国,共产党中国肯定会改变我们……从中国共产党手中确保我们的自由是我们这个时代的使命……自由世界必须战胜中国。”Michael R Pompeo. Communist China and the Free World’s Future[EB/OL].(2020-07-23)[2021-12-22]. https://www.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future/.除此之外,从各个方面妖魔化中国国家形象的论断也是层出不穷。例如,将中国描绘为商业秘密和技术的偷窃者,将中国特色社会主义市场经济模式抹黑为“掠夺式经济”(predatory economy),Michael R Pompeo. Remarks on America’s Economic Revival[EB/OL].(2018-06-18)[2021-12-22]. https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/06/283305.htm.将中国国有企业制度和产业补贴、产业政策描绘为扭曲市场的行为。The White House. National Security Strategy of the United States[EB/OL].(2017-12-18)[2021-12-16]. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf. 新时代中国现代化强国的国家目标会在中国与发达资本主义国家之间形成更为强烈的制度差异感知和意识形态上的竞争性,“制度性摊牌”或陷入“新冷战”的可能已成为新时代中国政府需要应对的新的突出挑战。关于中美两国是否会陷入“新冷战”的争论。参见Robert Kaplan. A New Cold War Has Begun[J/OL].(2019-01-07)[2021-11-10]. https://foreignpolicy.com/2019/01/07/a-new-cold-war-has-begun/;Thomas J Christensen. No New Cold War: Why US-China Strategic Competition will not Be Like the US-Soviet Cold War[J/OL].(2020-09-01)[2021-12-03]. http://en.asaninst.org/wp-content/themes/twentythirteen/action/dl.phpid.

四、新时代中国国家利益的维护和实现

新时代中国国家利益是新时代中国内部所形成的“历史的集团”的利益,也是由中国与世界秩序之间新的关系所决定的。中国国家内部的经济福利与幸福追求在新时代将具有更强的外向性特征,会在更大程度上受到外部世界秩序的影响。新时代的中国既保留了“传统”的内部和对外身份的一些重要特征,在外部身份上又呈现出许多新的特点,使中国国家外部身份表现出复杂性和多重性的特征。内部和外部新的国家身份相互交织,新时代国家利益的诉求总体表现为中国特色社会主义制度和内政不受干涉;解决人民对美好生活的向往与生产不充分不平衡问题,实现共同富裕;应对地缘政治风险,捍卫领土主权,实现国家统一;通过自身的发展,受到国际社会的尊重。这四个内容与中国政府在公开场合所强调的“国家主权、安全与发展利益”是一致的。主权就包括了保持其政府体系的自决与自主,安全包括了领土完整与民众安全,发展体现了提升人民的福利,尊重包括了对人民与政治社会体制的尊重,与主权存在一致性。

(一)强制度是实现利益的根本保证

从维护国家利益的角度而言,中国制度的最大优势是能够在新自由主义世界秩序中“趋利避害”。对内,公有制是中国共产党代表全体人民进行组织管理的生产组织形式,党的领导也是非公经济服务于国家与社会的保障。公有制经济的发展和壮大是实现共同利益、满足人民福利需要的经济制度保障。中国共产党领导下的作風优良、政治先进的人民军队,可以有效地发挥维护国家主权、安全利益的职能。人民民主专政体现了工人阶级领导的工农联盟为基础的社会力量关系,在社会主义初级阶段,它主要通过中国共产党的领导来实现。中国特色社会主义制度的有效性、巩固性的根源在于中国共产党的坚强领导。对外,从国家属性而言,中国首先是一个在政治上坚持中国特色社会主义制度的世界大国,处于资本主义世界体系的包围之中,是被主要西方国家在制度和意识形态上抱有偏见的“另类”国家,被欧美国家在政治和规则方面视为所谓“被改造”的对象,面临被西方模式“改造”的巨大外部压力。强制度是维持社会稳定、改革生产关系和上层建筑、提升国家在国际分工中地位的保证,是抵御全球化市场风险、防止被“中心国家”和国际资本彻底征服的“防火墙”。中国在新自由主义世界秩序中能够有效地利用其资源,又能始终以我为主,趋利避害。中国之所以没有被纳入所谓“华盛顿共识”,主要是因为有强制度的保障。

在新时代维护中国国家利益,就要保证中国特色社会主义制度不被资本主义体系所“改造”。跨国资本主导的跨国生产组织方式需要有一个相应的全球上层建筑,并要求塑造一个与之相匹配的全球治理结构。它要求所有国家的政治体制与意识形态适应于跨国生产方式的资本主义属性。在新时代,中国将会被资本主义世界体系视为最为强大的“异质国家堡垒”。抵制这种“改造中国”的企图,维护适合中国国情的能保证实现民族复兴和强国目标的独特制度,保证中国共产党的执政安全,是中国新时代需要维护的根本主权利益,因为它是中国特色社会主义的本质特征,是保障新时代中国特色社会主义制度得以运转的核心。增强中国共产党干部的纯洁性和领导能力,是中国制度得以有效地发挥作用的关键。没有全心全意为人民服务的宗旨,没有德才兼备的领导才能,就无法保障政府作用的有效发挥。在新时代,中国共产党要进一步注意总结正反两方面的经验教训,加强党内制度建设,保证不出现“颠覆性错误”。

与此同时,进一步增强制度抵御和化解风险的能力也是强制度的应有之义。中国特色社会主义进入新时代与百年未有之大变局和新自由主义秩序的衰退期相重合,内外部重大风险急剧增加。面对重大风险扛不住、过不去,实现现代化强国目标和中华民族伟大复兴的中国梦的进程就会停滞或被迫中断,这将会从根本上损害中国整体利益。新时代,这些可能的重大风险包括金融风险、社会稳定风险、政治和意识形态风险、突发自然灾害或公共卫生风险、粮食及重要能源短缺风险、外部市场和金融剧烈波动的风险等。进一步增强制度的抗风险和化解风险能力,实现治理体系和治理能力现代化,是保证国家能有效地应对这些重大风险、维护国家整体利益的重要途径。

(二)物质基础:建设社会主义现代化强国

经济的繁荣和发达是中国实现现代化强国目标和民族复兴的中国梦的最重要的物质基础,是解决新时代中国社会主要矛盾、维护国家利益的根本保证。在新时代,中国仍将长期处于社会主义初级阶段,是世界上最大的发展中国家,发展依然是新时代中国的第一要务,是决定所有问题的关键。从全面建成小康社会,到基本实现现代化,再到全面建成社会主义现代化强国,这是中国的持续现代化进程。中国进行的这一世界历史上“最大规模的现代化”进程在中国形成了强大的内生性动力,改革开放的成功实践使中国的现代化进程更加不可逆转。国家内部的安定团结、社会阶层之间的利益协调、社会与政治的进步、民族间的和谐也都依赖于经济的繁荣;对外而言,维护国家主权独立和领土完整、国际地位的提升、良好国家间关系的维系、化解各种风险挑战、维护国家尊严和声誉也都需要强大的经济基础作为物质保障。

在经济基础上,中国特色社会主义得以成功的前提必须是中国特色的市场经济能够在整个世界经济中彻底摆脱依附状态,占据国际分工的制高点。没有这种决定性的经济基础,中华民族就无法真正屹立于世界民族之林。“在交往比较发达的条件下,同样的情况(民族内部的分工)也会在各民族间的相互关系中出现。”马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:26.在一个民族内部的生产过程中,谁在生产关系分工中占据主导地位,谁就具有了利益分配的权力以及相应的政治上的统治地位。在新时代,中国将从发展中大国向现代化强国转变,这既是一个由弱转强的时期,又是一个将强未强的时期。这一国际身份的转化过渡期的长短主要取决于中国能否较快地从国际生产分工的中低端迈向中高端,转变为全球生产的重要组织者,能否较顺利地成为全球高端技术的引领者,从根本上改变自己在国际体系中的“从属”和“外围”地位,成为技术创新强国。新时代中国一方面要继续充分利用市场规模优势,“以市场换技术”和“直接购买”,但是更要转向以自身市场推动自主创新。尤其是在核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等制约我国制造业提升的基础能力方面,具备自主创新能力。同时,中国还要全面加强知识产权保护,激发各类市场主体的创新活力,提升国家整体创新能力。只有当产业迈上全球价值链高端、企业在全球价值链中居于主导地位,中国才能引领全球经济治理体系,才能在国际利益分配中占据最有利的地位。中国的制造业升级要从以劳动密集型行业为主转变为以技术密集型行业为主,从制造业大国转变为引领世界制造业发展的制造强国。

强军是维护国家利益的重要手段。“弱国无外交”,这既是历史教训,也是现实启示。“保证国家安全是头等大事”,中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议[M].北京:人民出版社,2021:56.国家安全是安邦定国的重要基石,也是国家利益的重要内容。从一定意义上说,一个国家的国防力量是这个国家捍卫国家主权和领土完整不受侵犯的最后一道防线。“安全是发展的前提,发展是安全的保障”。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议[M].北京:人民出版社,2020:55.国防建设同经济建设密切相连,经济发展是国防建设的基础,国防建设是经济建设的保障。我国现阶段国防力量同世界先进水平特别是同美国存在较大差距,新时代面对外国军事威胁以及外国对我国内政的干涉和领土、领海主权的挑衅,妥善处理 “涉台”“涉港”“涉疆”等问题,捍卫南海、东海主权权益,维护国家主权和领土完整,需要加快国防和军队现代化建设,打造世界一流军队。

(三)精神动力:增进文化自信,塑造国家形象

面对新自由主义意识形态的包围、渗透和压制,中国特色的社会主义思想体系作为中国特色社会主义文化的引领性思想,不仅阐释了中国特色社会主义的本质内涵、时代性、合理性与科学性,而且成为中国特色社会主义不断发展的理论指南,为激励中国人民积极投身中国特色社会主义事业提供精神动力。坚持和完善中国特色社会主义文化的过程,实际上就是一个促使每一个中国人不断增强文化自信的过程,是为捍卫中国特色社会主义制度、维护中国国家首要利益铸就灵魂的过程。中国致力于将马克思主义以及现代世界文明与优秀传统中华文化相结合,新时代增进文化自信首先要坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,这有助于巩固全体人民团结奋斗的共同思想基础,凝聚人民精神力量。与此同时,还要努力消除依附文化和依附心态,清除历史虚无主义。传播依附文化历来是西方国家对外围国家的一种控制手段,通过传播依附文化使发展中国家的人民在经济上受制于发达资本主义国家主导的国际生产分工体系,政治上从属于国际资本的政治需要,文化上认同于这种国际政治经济结构。这不仅会妨碍发展中国家的自主发展与社会道路選择,而且会造成文化上的自卑感。摆脱依附文化和心态需要在三个方面做努力。一是发展中国特色文化生产,把社会效益放在首位,实现社会效益和经济效益相统一,为人民群众提供所需要的高质量精神文化产品,创造比西方世界更有吸引力和竞争力的中国特色文化。加强文化生产引导,倡导讲品位讲格调讲责任,抵制低俗庸俗媚俗。二是提高思想和理论水平,尤其是提高网络空间软实力。三是在新时代伴随着中国国力的增强、国际地位的提升,不断接近现代化强国目标,需要对公民进行积极引导、说服和教育,通过中国道路的成功实践引导人们客观理性地看待中国制度、文化和发展,通过讲好“中国故事”,正确思考中国与外部世界的关系。

在国际层面,维护文化安全,增强中国文化的国际影响力、竞争力和吸引力也是新时代中国国家利益的重要内容。中国需要进一步运用文化的亲和力和柔性力量,塑造中国的国家形象。一是向世界传播中国作为独立自主、开放包容、和平发展、互利共赢的大国形象。二是进一步使国际社会接受和相信中国作为“始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”的形象。习近平.在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2021:16.三是宣传中国优秀的传统文化和价值理念,使世界了解中华民族始终以和而不同的理念处理与其他文化的关系,使外界认同中国一向不崇尚扩张的和平文化。此外,在和平与发展作为世界主流的时代,中国所拥有的深厚强烈的传统文化根基和鲜明的非西方文化身份特征,伴随着经济的发展和国际地位的提升,在新时代更加鲜明地呈现出来。中国自身也将发展目标定位为“民族复兴”,回归中国在世界历史上的正常位置。新时代中国要积极对外推介以打造具有中国特色的国际形象并使国际社会认识到,中国致力于维护国际规则,崇尚和平、发展、公平、正义等全人类共同价值观。

(四)外部保障:谋求互利共赢的国际环境

中国已经深度融入了地区和全球经济、政治体系,并从中获取了内部发展的国际资源,同时中国也为世界其他国家的发展提供了机遇,成为世界经济增长的主要动力来源之一,与外部世界形成了密不可分的相互依存关系。欧美国家对中国的改革开放一直抱有误解或“天真”的设想。他们认为中国实施改革开放是想融入欧美新自由主义的大潮。他们试图把中国纳入欧美主导的新自由主义的世界秩序,迫使中国政治上“自由化”,进而在制度上与欧美国家趋同。不少学者从纯粹现实主义的“丛林法则”出发理解中国的崛起,认为它必然带来“大国政治的悲剧”。国内和国际两个大局相互作用,互为条件。和平稳定的国际环境本身是新时代重要的国家利益,同时也是保障和维护其他国家利益的重要条件,尤其是维护和实现安全、发展利益需要和平的国际环境和良好的外部条件。

新时代中国将成为全球生产、世界市场和全球事务更为深度的参与国、贡献国和影响国,中国与世界的联系会更加紧密,中国与主要大国之间的共同经济利益基础会更加强化,传统安全与非传统安全上的合作也会更为频繁。中国要首先保证自身发展方式的正确性与合理性,这种发展方式既能保证内部利益诉求,又能实现外部利益需要。这就需要中国继续坚持和平、开放、包容的发展方式。中国仍然是当代全球化积极深入的参与者和坚定的维护者,需要更为主动地推进对内、对外开放,使“引进来”与“走出去”更好地结合起来,在推动贸易自由化、投资便利化,构建面向全球的高标准自由贸易区,推动规则、规制、管理、标准等制度型开放的基础上形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局和开放型经济体系,并在这种开放中转变为全球化的重要推动者和多边主义的坚定支持者。其次,面对新自由主义世界秩序嬗变带来的挑战,中国要主动作为,承担大国责任,在全球治理领域发挥更大的作用,推动世界秩序向有利于自身和广大发展中国家的方向发展,积极参与新的国际规则制定和全球治理体系的变革和建设,与重要的合作伙伴形成命运共同体,提升中国的国际影响力、感召力、塑造力。再次,要在周边塑造一种共同安全机制和环境,保证中国发展能有和平、繁荣的地缘政治基础。最后,中美关系的走向对于中国总体外部环境具有引导性和全局性的作用,新时代处理好中美关系,主动引导两国建立“不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢”的新型大国关系,是维护中国国家利益和国际社会共同利益的必然要求。

五、结语

作为全球经济的深度参与者和受益者,中国与外部世界在利益上形成了相互依赖,中国与主要大国之间具有了一定程度的共同的经济利益。中国作为一个非西方式大国在西方主导的国际秩序中崛起,触动了西方大国尤其是霸权国的地位和利益,因而双方在国家利益方面存在激烈竞争、冲突和矛盾,中国面临更多来自发达国家在经济和技术上的打压和围堵。中国的独特制度让秩序守成国既充满希望又感到不适;现行世界秩序虽然从中国发展中受益匪浅,但它又对这种制度难以容忍。这使中国与现行秩序形成了独特的关系。一方面,中国在改革开放后深受外部世界影响,不断自我革新,形成了“全球化的中国”,另一方面中国又坚决抵制所谓“同化”和“改造”中国的力量。中国特色社会主义制度既有利于促进中国国内经济社会发展和人民的福利,对外也有利于赢得广泛的国际空间,赢得对外交往的优势,为维护国家利益创造了良好的外部环境。

因此,新时代中国必须确定维护国家利益具体内容的手段和方式。维护和实现新时代中国国家利益,要正视中国独特制度的各种不足和挑战,加强党的建设,完善中国特色社会主义制度这一上层建筑的有效保障。世界秩序的变化、中国在国际分工和世界秩序中地位的上升为维护和实现新时代国家利益提供了有利条件。解决国内社会结构所产生的新的利益矛盾,解决人民对美好生活的向往与生产力的不充分不平衡这一主要矛盾,应对世界秩序嬗变带来的风险挑战,最根本的着力点是在实现生产力发展、社会物质产品丰富的前提下,使发展成果惠及各个阶层,逐步实现全体人民的共同富裕。建设现代化强国是实现国家利益的根本物质基础,关键是坚持和完善中国特色社会主义的生产组织方式,实现产业升级,迈向全球生产体系的中高端,成为创新大国。面对新自由主义意识形态的包围和渗透,发展中国特色社会主义先进文化、塑造良好的国际形象是新时代增进文化自信的根本途径。新时代中国的超大规模市场及其巨大潜力,是打破西方对中国发展利益的限制和约束的重要依托。对外政策上,中国必须坚持走和平、开放、包容的发展道路,承担大国责任,积极参与全球治理变革,营造共同安全的周边安全环境,努力引导中美关系走向良性竞争。这些都是保证中国持续繁荣、生产力不断发展,从而实现社会主义的发展要求并有能力抵制西方“改造”中国企图的物质前提和外部环境保证。中国继续参与跨国生产过程、融入全球市场和国际体系,也有利于世界经济发展与和平稳定。

参考文献:

[1] 李滨.社会力量、世界秩序与中国的发展[J].世界经济与政治,2010(12).

[2] 马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995.

[3] 塞繆尔·P·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华,等,译. 上海:上海人民出版社,2008.

[4] 世界银行数据库[EB/OL]. [2021-12-10]. https://data.worldbank.org.cn/ind-icator.

[5] 习近平.在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话[M].北京:人民出版社,2021.

[6] 张宇燕,冯维江. 从“接触”到“规锁”:美国对华战略意图及中美博弈的四种前景[J].清华金融评论,2018(7).

[7] 中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议[M].北京:人民出版社,2021.

[8] 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议[M].北京:人民出版社,2020.

[9] 中国制造2025[M].北京:人民出版社,2015.

[10]中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2021-02-28)[2021-11-05] http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202102/t20210227_1814154.html.

[11] Christensen T J. No New Cold War: Why US-China Strategic Competition Will not Be Like the US-Soviet Cold War[EB/OL]. Asian Institute for Policy Studies, (2020-09-01)[2021-12-03]. http://en.asaninst.org/wp-content/themes/twentythirteen/action/dl.phpid,

[12] Cooper A and Thakur R. The Group of Twenty 20[M]. New York: Routledge, 2013(12).

[13] Fukuyama F. Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy Hardcover [M]. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014.

[14] Harvey D. Neoliberalism as Creative Destruction [J]. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 2007 (610).

[15] Holmes J R. Monroe Doctrines in Asia? [N]. The Diplomat, 2011-06-05.

[16] Ikenberry J. The Rise of China and the Future of the West: Can the Liberal System Survive?[J]. Foreign Affairs, 2008, 87(1).

[17] Kaplan R. A New Cold War Has Begun[EB/OL]. Foreign Policy, (2019-01-07)[2021-11-10]. https://foreignpolicy.com/2019/01/07/a-new-cold-war-has-begun/.

[18] Lund S, etc. Risk, Resilience and Rebalancing in Global Value Chains[EB/OL]. (2020-08-06)[2021-11-12]. https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains.

[19] Mearsheimer J J. China’s Unpeaceful Rise [J].Current History, 2006(4).

[20] Nye J. Will the Liberal Order Survive? The History of an Idea [J]. Foreign Affairs, 2017, 96(1).

[21] Pompeo M R. Communist China and the Free World’s Future [EB/OL]. (2020-07-23)[2021-12-22]. https://www.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future/.

[22] Pompeo M R. Remarks on America’s Economic Revival [EB/OL]. (2018-06-18)[2021-12-22]. https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/06/283305.htm.

[23] Remarks by President Biden at the 2021 Virtual Munich Security Conference [EB/OL]. (2021-02-19)[2021-11-27]. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/19/remarks-by-president-biden-at-the-2021-virtual-munich-security-conference/.

[24] Shambaugh D. US-China Rivalry in Southeast Asia: Power Shift or Competitive Coexistence?[J]. International Security, 2018(42).

[25] The White House. National Security Strategy of the United States [EB/OL]. (2017-12-18)[2021-12-16]. https:// www.white house.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf.

[26] Walt S M. Dealing with a Chinese Monroe Doctrine[N]. The New York Times, 2012-05-02.

(責任编辑:清宁)