FTA深度与全球价值链网络发展

吕越 毛诗丝 尉亚宁

吕越,对外经济贸易大学国家(北京)对外开放研究院,对外经济贸易大学国际经济贸易学院;毛诗丝,对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院;尉亚宁,上海财经大学商学院。通信作者及地址:吕越,北京市朝阳区惠新东街10 号对外经济贸易大学科研楼;邮编:100029;E-mail:nklvyue@126.com. 本文系

国家社会科学基金重大项目“新发展格局下中国产业链供应链安全稳定战略研究”(21&ZD098)、

国家自然科学基金面上项目“全球疫情大流行下国际国内价值链重构对中国的影响和应对策略”(72073025)、国家自然科学基金面上项目“全球价值链、创新驱动与制造业 ‘低端锁定’破局:成因、机制及应对策略”(71873031)的阶段性成果。本文同时受对外经济贸易大学杰出青年学者资助项目(20JQ02)、对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(20YQ15)的资助。

摘 要

本文采用2000—2014年WIOD投入產出数据库,基于WWZ方法对增加值贸易进行分解并构造了考察全球价值链网络的关键指标,就当前日渐深化发展的自由贸易协定如何影响全球价值链网络问题展开了全面深入的研究。本文的主要研究发现是:首先,2000年以来,全球价值链网络中世界各国的贸易强度均实现明显上升。其次,发展中国家在全球价值链网络中的参与度仍然低于发达国家。再次,自由贸易协定深度的提高能够显著促进一国在全球价值链网络中建立更广泛的联系,并且在一定程度上抵御金融危机对增加值贸易的负面冲击。最后,通过影响机制检验,本文发现这一促进作用主要通过延长生产长度以及促进研发创新两条路径实现。

关键词 GVC网络 FTA深度 增加值贸易

一、引言

随着经济全球化的不断推进,世界经济贸易规则也在不断地革新与发展。世界贸易组织(World Trade Organization,WTO)的成立强化了多边贸易体制,但是随着WTO多哈回合谈判受阻,多边贸易体制存在被边缘化的风险。与此同时,区域贸易协定日渐兴起,根据WTO统计,截至2021年全球向WTO报备了568个区域贸易协定(regional trade agreement, RTA),其中350个RTA处于有效实施状态,区域贸易协定显现出蓬勃发展的趋势。在此背景下,自贸区网络已成为中国对外开放新高地的建设重点之一。自由贸易协定(free trade agreement,简称FTA)的谈判和签署是中国实现高水平对外开放、积极参与全球价值链(global value chains,GVC)治理的重要内容。“十四五”规划明确提出要“实施自由贸易区提升战略,构建面向全球的高标准自由贸易区网络”。因此,对当前日益深化的自由贸易协定如何影响一国参与全球贸易网络展开深入研究,将对建设更高水平开放型经济新体制具有重要的理论意义和实践价值。

全球经济一体化和信息技术的发展,使得世界各国都身处于一个高度细化的全球价值链分工体系当中。而传统的贸易核算方法也逐渐被增加值贸易测算所替代,后者能够更好地反映一国真实的贸易数额。在一个不断联通的世界中,网络分析可以以结构性的方式,而不是孤立地去研究任何两个国家之间的投入产出关系,是研究附加值的国际流动和各个国家在GVC网络中地位的有力工具,它充分考虑到了GVC中所有其他参与者的相互依赖性。近年来,国内外许多学者从复杂网络视角出发,进行了国际贸易互动的研究分析。例如Amador和Cabral(2017)在国家层面对出口中的国外增加值使用网络分析,发现随着新参与者的加入,生产网络将变得更加全球化,区域性则逐渐弱化,并且针对最中心节点的冲击可以通过级联效应在网络中进行传播。Meng等 (2019) 则将增加值网络划分为传统的GVC网络、简单的GVC网络以及复杂的GVC网络三类,同时指出中国的崛起极大地改变了GVC网络的整体格局。Zhou等 (2016) 抓住国际贸易中最重要的关系构建了进出口Top网络,并指出GVC网络具有复杂网络的典型拓扑特征。以上研究大多集中于关注GVC网络的分布特征以及演化趋势,而对GVC网络影响因素的研究则比较匮乏,这为本文开展FTA对GVC网络的影响分析提供了可突破的空间。

作为一国参与GVC分工和融入国际市场的重要工具,深度FTA对一国参与GVC网络究竟会产生怎样的影响?如果存在影响,又是通过哪些渠道实现的呢?这是本文将要着重研究的核心问题。首先,本文认为第一条可能的机制是深度FTA可以通过延长生产长度从而提高一国在GVC网络中的参与度。当今世界,生产分工的不断细化成为世界各国深度融入GVC网络的重要渠道。一方面,自由贸易协定的执行使得贸易壁垒降低,开放水平提升,促进了生产长度的延长。最大限度地降低关税以及减少非关税壁垒是贸易协定的最主要目标,在当今中间品贸易盛行的经济环境下,签订深度FTA可以显著地减少中间品在多次进出境时的交易费用(刘洪愧,2016),并且随着进出国界次数的增加,深度FTA减少贸易费用的效应将会不断放大,进一步促进国际生产分工的复杂化。生产分工的复杂化意味着全球价值链生产工序的延长,韩剑、王灿(2019)的实证研究证实了这一作用机制,深度FTA可以有效地促进产业分工细化,延伸世界各国的价值链生产长度。另一方面,FTA对缔约国之间的贸易做出了详细、全面并且具有一定法律效力的制度规定,这大大降低了国际贸易的风险和不确定性,保证跨国外包活动的实现,促进了中间品贸易的深化发展以及生产工序的不断细化。Antrs和Staiger(2012)研究了贸易协定在离岸外包中发挥的作用,发现贸易协定有助于促进产品在全球的生产分工。例如,自由贸易协定中的争端解决机制为缔约国在贸易中可能产生的争议提供了既定的磋商程序和调解方式;监管机制和更标准化的合同保障措施则可以帮助维护跨国公司的产权不受侵害,提高了跨国公司之间达成贸易协议的概率,从而促进了垂直专业化分工的发展。由此可见,生产链条的延长使得各国在GVC网络中建立的贸易联系更为密切。

其次,本文提出的第二条机制是深度FTA可以通过促进研发创新来提高一国在GVC网络中的参与程度。当前,创新能力已经成为世界各国构建产业核心竞争力的关键影响因素,而FTA涵盖的条款高度重视对知识产权的保护,明确科研创新成果的产权归属,进一步激励创新的可持续发展,促进缔约国之间的技术交流对话。传统的RTA条款往往更关注削减关税等制度层面的贸易成本,而现有FTA则在传统RTA已有条款的基础上,新增了涵盖知识产权保护、研究和技术以及创新政策等能够更深入地促进贸易开放度的新兴领域条款,这些条款为缔约国之间进行技术交流提供了可靠的保障。一方面,深度FTA的签订扩大了缔约国之间的贸易往来,许多来自发达国家的跨国公司选择在具备劳动力优势和自然资源禀赋充裕的发展中国家建立生产基地,这为东道国当地产业发展带来了先进的技术外溢,有助于东道国实现产业技术革新与升级。另一方面,对于发达国家而言,为了保持自身的技术优势,发展中国家的技术追赶使得它们不得不专注于核心技术的更新换代,以形成有利于自身利益的竞争格局。已有研究表明,深度FTA中的知识产权保护条款能够显著地促进一国参与GVC(韩剑、王灿,2019),并且知识产权保护水平的提高还可以显著地提高发达国家向发展中国家的出口(李艳秀、毛艳华,2018)。因此,在FTA中规定更深层次的知识产权保护条款可以有效地促进一国的研发创新水平,提高其在GVC网络中的参与度,进而建立更多的GVC网络联系。

在此基础上,本文将从延长生产长度和促进研发创新这两个角度,就FTA深度对一国参与GVC网络的影响机制进行实证分析。通过借鉴Wang等(2013)提出的WWZ方法,利用世界投入产出数据库(World Input-Output Database,WIOD),测算了国家产业层面和双边贸易层面的国内增加值数据,并构建了基于增加值贸易的GVC网络指标,同时采用Hofmann等(2017)提出的FTA深度测算指标,实证研究了一国签订的FTA深度对其参与GVC网络的影响及作用机制。本文的边际贡献主要体现在以下三方面:其一,本文采用WWZ方法测算了国家产业层面和双边贸易层面的增加值,构建了基于国内增加值的GVC网络指标,从而得以描绘世界主要国家的GVC网络的结构特征及动态变化趋势,有助于更清晰地认识GVC网络的全球布局。其二,现有文献大都只是简单地引入二值虚拟变量来笼统地标识两国之间是否签订了FTA,这样做忽略了不同FTA之间的异质性。由于每个FTA的内容条款规定都不尽相同,其对成员国的约束力以及由此产生的贸易促进效应也存在差异。因此本文采用FTA深度这一指标,有助于更好地阐述FTA条款深度对一国参与GVC网络的影响。其三,本文在厘清FTA深度对GVC网络的影响之后,进一步就此影响的内在机制进行了检验——基于产业分工和研发创新两个角度的分析,为如何夯实和深化FTA对各国参与GVC网络提供了可能的路径支持。

本文的后续内容依次为:第二部分为文献综述部分;第三部分为指标说明及描述性分析;第四部分为模型构建以及实证结果分析;第五部分为机制检验;最后是结论与建议。

二、文献综述

与本文研究内容相关的文献大致可以分为三支。第一支是GVC网络的构建及其特征的相关文献。现有研究大都利用复杂网络的分析方法,借助投入产出数据以及国际贸易数据构建GVC网絡(Amador and Cabral,2017; Meng et al., 2019),并研究了GVC网络中心度、群聚性、互惠性等拓扑结构特征指标的演化规律(段文奇等,2008;陈丽娴,2017),结果发现GVC网络一直存在扩大与深化发展的趋势,在网络规模、贸易强度以及网络联通性方面都出现了显著的提升(Tsekeris,2017;蒋小荣等,2018)。姚星等(2019)则采用点度中心性和中介中心性研究国际服务贸易网络,发现国际服务贸易网络存在分别以美国、德国和中国为核心枢纽的北美、欧洲以及东亚服务贸易群。与本文的GVC网络分析较为相似的文献Xiao等(2017)将不同路径下的出口额分解为国内增加值、国外增加值、返回国内的增加值以及重复计算部分四类,构建了装备制造业的GVC网络,并对其拓扑结构特征进行分析,但是,作者只构建了装备制造业这一单一行业的GVC网络,而本文则在此基础上进行了扩展,研究世界42个主要国家56个行业部门的GVC网络。除了GVC网络的特征之外,也有少量研究对GVC网络的影响因素及贸易效应进行了研究,孙天阳等(2018)指出传统引力模型的影响因素对制造业GVC网络分布的解释力度正在逐渐减弱,戴卓(2012)也指出决定GVC网络结构的因素不仅包括国内生产总值(GDP)和绝对距离,还有国土面积、贸易国之间的收入差距以及金融危机的冲击等。吕越、尉亚宁(2020)的研究发现企业贸易网络能够显著地促进企业的出口国内附加率的提升,并且这一正向促进作用主要通过影响行业集中度、中间品投入以及外资进入程度实现。

第二支与本文相关的是研究FTA贸易效应的文献。部分学者借助引力模型,就FTA对贸易的影响进行量化分析(Ghosh and Yamarik,2004),大部分研究发现FTA确实会产生贸易创造效应(Baier and Bergstrand,2009;刘洪愧,2016;林僖、鲍晓华,2018),并且一体化程度越高的协议带来的贸易创造效应越大,FTA对不同国家进出口的影响也存在异质性(Magee,2008;Ghosh and Yamarik,2004)。而另一部分学者则重点关注不同深度的贸易协定对成员国之间的贸易流动影响,Dür等(2014)发现自由贸易协定确实可以产生贸易创造效应,但是这种效应在很大程度上是由深度协定推动的。王开、佟家栋(2019)指出缔结FTA确实有利于增强企业出口贸易关系的稳定性。

第三支是FTA与GVC研究方面的文献。随着产品垂直化分工的发展,GVC在国际贸易中的作用越来越重要,FTA的兴起与GVC的发展历程紧密相连。许多文献证明缔结区域贸易协定可以正向促进一国参与GVC,并且FTA中的知识产权条款、竞争政策条款以及投资条款等发挥了重要作用(韩剑、王灿,2019;童伟伟,2019)。与本文研究类似的部分文献通过构建FTA深度指标探究了其对一国参与GVC的影响,结果发现FTA深度的提高能够显著地促进一国GVC参与度及地位的提升(张中元,2019;韩剑、王灿,2019;李艳秀、毛艳华,2018),但是以上文献大都关注FTA对一国参与GVC的影响,而没有在GVC网络这一背景下研究FTA的贸易效应。而本文则在GVC网络背景下,通过构建基于国内增加值的GVC网络指标,采用可以区分FTA内容条款异质性的深度指标,就各国缔结深度FTA对其参与GVC网络的影响及机制进行实证研究,并就实证分析结果提出相关政策建议。

三、GVC网络指标说明及典型事实分析

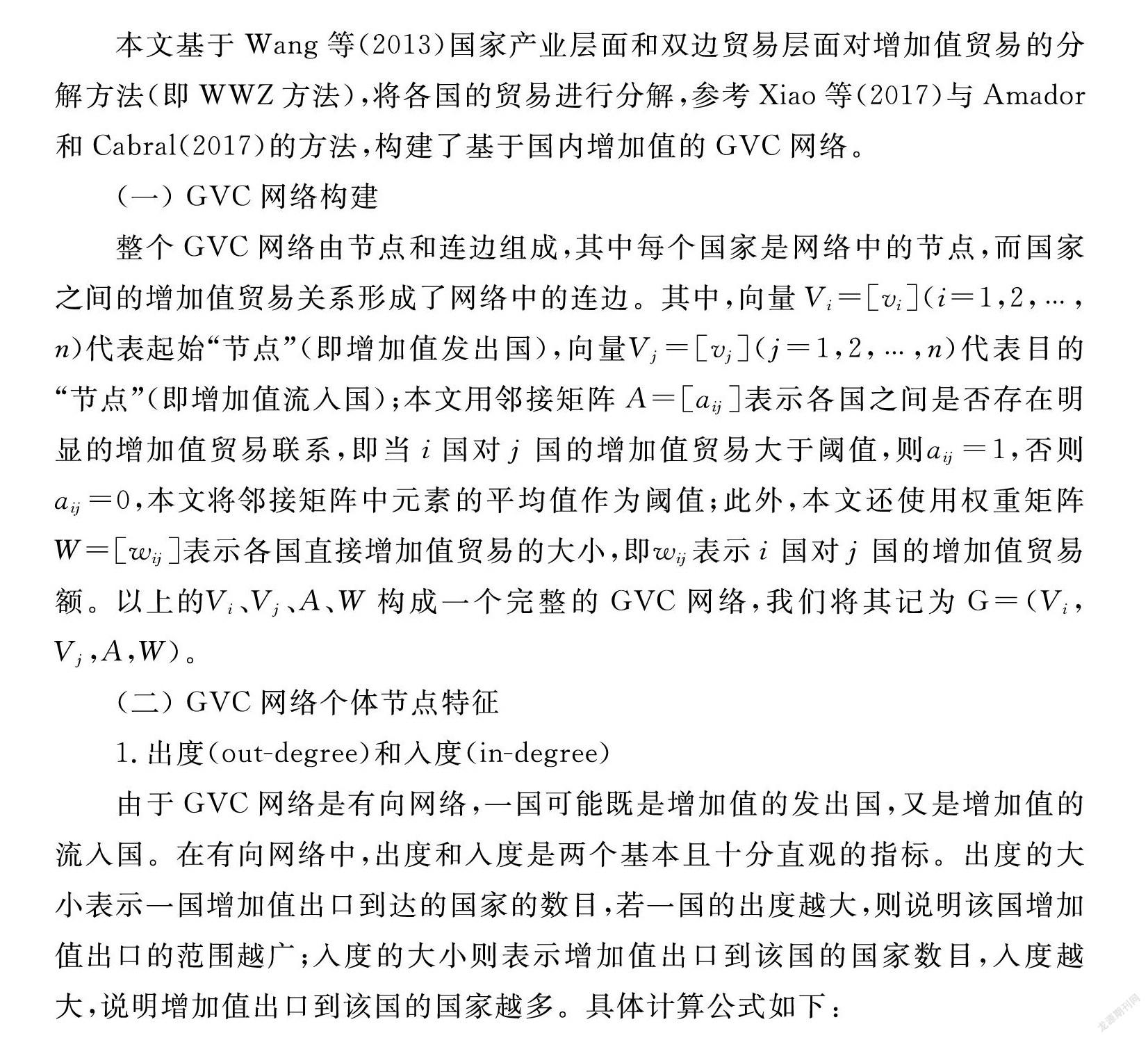

本文基于Wang等(2013)国家产业层面和双边贸易层面对增加值贸易的分解方法(即WWZ方法),将各国的贸易进行分解,参考Xiao等(2017)与Amador和Cabral(2017)的方法,构建了基于国内增加值的GVC网络。

(一) GVC网络构建

整个GVC网络由节点和连边组成,其中每个国家是网络中的节点,而国家之间的增加值贸易关系形成了网络中的连边。其中,向量 V i=[v i](i=1,2,…,n) 代表起始“节点”(即增加值发出国),向量 V j=[v j](j=1,2,…,n) 代表目的“节点”(即增加值流入国);本文用邻接矩阵 A=[a ij] 表示各国之间是否存在明显的增加值贸易联系,即当 i国对j 国的增加值贸易大于阈值,则 a ij=1 ,否则 a ij=0 ,本文将邻接矩阵中元素的平均值作为阈值;此外,本文还使用权重矩阵 W=[w ij] 表示各国直接增加值贸易的大小,即 w ij 表示 i国对j 国的增加值贸易额。以上的 V i 、 V j 、 A、W 构成一个完整的GVC网络,我们将其记为G=( V i , V j,A,W)。

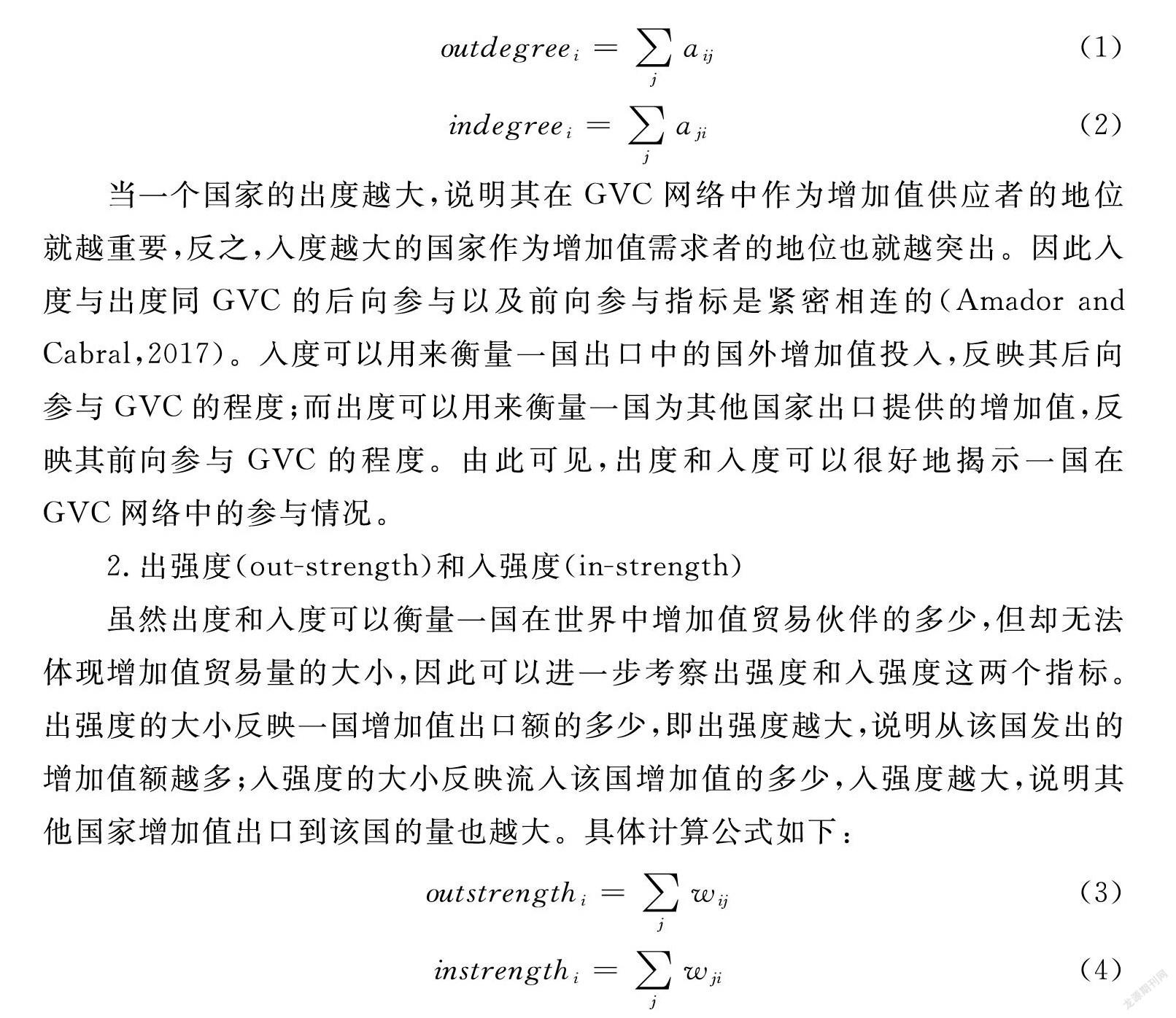

(二) GVC网络个体节点特征

1.出度(out-degree)和入度(in-degree)

由于GVC网络是有向网络,一国可能既是增加值的发出国,又是增加值的流入国。在有向网络中,出度和入度是两个基本且十分直观的指标。出度的大小表示一国增加值出口到达的国家的数目,若一国的出度越大,则说明该国增加值出口的范围越广;入度的大小则表示增加值出口到该国的国家数目,入度越大,说明增加值出口到该国的国家越多。具体计算公式如下:

outdegree i=∑ja ij (1)

indegree i=∑ja ji (2)

当一个国家的出度越大,说明其在GVC网络中作为增加值供应者的地位就越重要,反之,入度越大的国家作为增加值需求者的地位也就越突出。因此入度与出度同GVC的后向参与以及前向参与指标是紧密相连的(Amador and Cabral,2017)。入度可以用来衡量一国出口中的国外增加值投入,反映其后向参与GVC的程度;而出度可以用来衡量一国为其他国家出口提供的增加值,反映其前向参与GVC的程度。由此可见,出度和入度可以很好地揭示一国在GVC网络中的参与情况。

2.出强度(out-strength)和入强度(in-strength)

虽然出度和入度可以衡量一国在世界中增加值贸易伙伴的多少,但却无法体现增加值贸易量的大小,因此可以进一步考察出强度和入强度这两个指标。出强度的大小反映一国增加值出口额的多少,即出强度越大,说明从该国发出的增加值额越多;入强度的大小反映流入该国增加值的多少,入强度越大,说明其他国家增加值出口到该国的量也越大。具体计算公式如下:

outstrength i=∑jw ij (3)

instrength i=∑jw ji (4)

目前,基于增加值贸易的视角对国家间贸易流量的再统计成为当前国际组织、经济学研究人员关注的热点问题。这一新趋势也影响了基于网络视角的GVC问题研究。一国总出口可以划分为国内增加值和国外增加值两部分,国外增加值可以衡量一国为贸易伙伴国带来的增加值,而国内增加值可以较好地反映一国的出口中与国内产业的关联程度,在一定程度上决定了一国在国际贸易中获利能力的高低和发展状况。由于本文的研究更侧重于探究签订深度FTA对一国参与GVC网络将产生何种影响以及影响如何实现,因此, 我们将基于国内增加值视角测度GVC网络的相关指标。

(三) GVC网络指标描述性分析

本文GVC网络指标测算的数据来源为WIOD数据库,计算了42个国家和地区(包括27个欧盟成员国、美国、英国、中国等其他主要经济体)56个产业部门基于国内增加值的GVC网络的点度数和点强度指标。

1.国家层面GVC网络点度数与点强度指标情况描述性分析

点度数是衡量一国在GVC网络里中心度的关键性指标,本部分将各国56个产业部门层面的指标数据进行平均,得到国家层面的指标数据。首先,从国家层面的GVC网络平均点出度和点入度来看,由表1和表2可知,在2000—2014年历年GVC网络中,德国、美国、英国、法国、意大利、荷兰以及比利时等国的点出度和点入度都始终位于前10的位置,说明这些国家的进出口增加值贸易伙伴较多,是GVC網络的重要贸易国。中国GVC网络平均点出度和点入度的变化主要是受到加入WTO带来的积极影响,从2003年开始稳居GVC网络平均点出度前10的位置,成为增加值重要出口国,2004年开始稳居GVC网络平均点入度前10的位置,成为增加值重要进口国。但是中国的GVC网络点出度和点入度与德国和美国等发达国家相比还存在一定的差距,在GVC网络中的伙伴关系数量方面仍然还有较大的发展空间。

虽然点度数可以揭示一国在GVC网络中与世界各国建立的联系纽带密集程度,但是却不能很好地展示该国在GVC网络中所占的权重大小,而GVC网络点强度则可以反映一国向世界各国出口或进口的贸易增加值流量强度。由表3和表4可知,美国、德国、中国、日本、英国以及法国等国稳居GVC网络出强度及入强度排名前10的位置,说明他们在国际增加值贸易进出口中所占的比重较大。中国在2000年已经进入GVC网络出强度和入强度前10的位置,但是排名相对靠后。自2001年中国加入WTO之后,其出强度和入强度上升趋势十分明显,在短短几年时间内不断缩小与其他贸易强国的差距。2009—2014年中国的增加值出强度位于GVC网络出强度第一的位置,而增加值入强度也仅次于美国,位居世界第二,说明中国在GVC网络中的重要地位在不断提升。

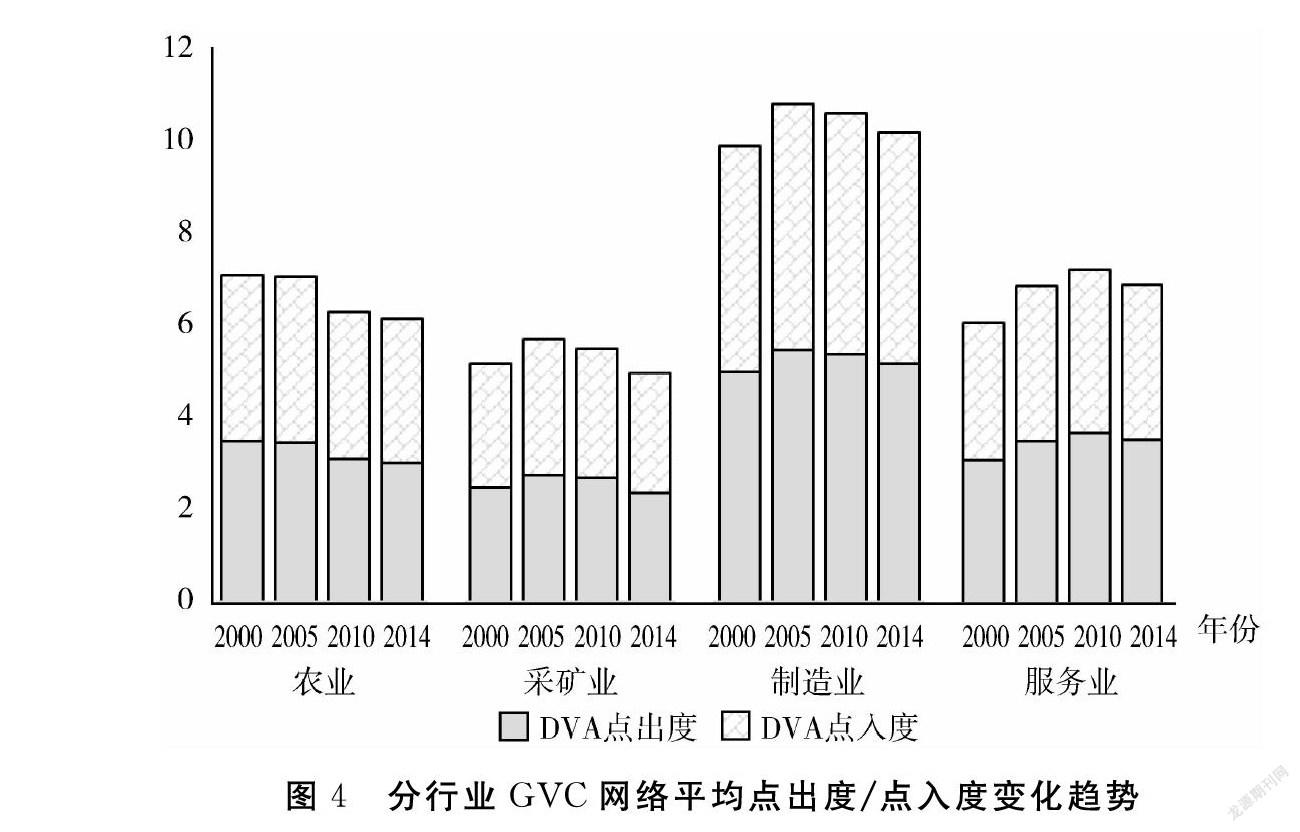

点度数衡量了一国GVC网络的广度,而点强度则反映了一国参与GVC网络的深度,虽然从以上分析得出中国参与GVC网络的广度一般,但是从深度来看,中国却是十分靠前的。进一步地,从具体GVC网络平均点出度和出强度来看,2000—2014年中国、德国、韩国、比利时以及波兰等国的GVC网络平均点出度和点入度均实现了上升,说明这些国家增加值流出和流入的伙伴国平均数量有所上升,并且从图1中可以看出中国GVC网络的平均点出度和点入度上升幅度位于前列(中国GVC网络平均点出度分别上升了4.59,点入度上升了4.09);而美国、加拿大、日本和意大利等国则与此相反,其GVC网络平均点出度和点入度都发生了一定的下降,但下降幅度都比较有限。直到2014年,德国与美国的GVC网络平均点出度和点入度仍然维持着较大的绝对优势,遥遥领先于其他国家。

与平均点度数不同的是,大部分国家的平均点强度在2000—2014年间均实现了十分明显的上升,这要得益于进入21世纪后GVC的不断深化与发展。总的来说,一个国家平均点强度的大小与其自身的经济体量是密切相关的,并且不同国家间平均点强度的大小存在较为明显的差距,尤其是德国、美国、日本以及中国等经济体量较大的国家,其平均点强度在全球处于绝对领先水平。从下页图2的GVC网络出强度及入强度变化来看,中国、美国、德国和日本的GVC网络平均出强度和入强度都要显著高于世界其他国家,说明这几个国家在GVC网络中同时扮演了增加值的主要发出者和接收者。其中,中国的GVC网络平均点强度增速尤为明显,并且在2009年超越美国,成为全球增加值平均出强度最大的国家,说明中国出口增加值规模增长速度较快。

为了进一步地分析发达国家与发展中国家的GVC网络,本文根据联合国公布的人类发展指数(Human Development Index,HDI)将样本中的42个国家区分为发达国家与发展中国家两组进行对比分析,将HDI大于0.9的认定为发达国家,否则为发展中国家。由图3可以看出,无论是GVC网络平均点度数指数还是平均点强度指数,发达国家都要明显高于发展中国家,尽管二者之间的差距存在减小的趋势,但是发达国家在GVC网络中仍然占据绝对领先地位,说明发展中国家在GVC网络中的参与度以及地位仍然存在较大的进步空间。

2.行业层面GVC网络点出度与出强度情况描述性分析

为了进一步分析不同行业的GVC网络点度数和点强度之间的差异,本部分将42个国家的GVC网络点度数和点强度指标平均到了行业层面,其中,将第1—3号部门划分为农业、第4号部门为采矿业、第5—26号部门划分为制造业、第27—56号部门划分为服务业。

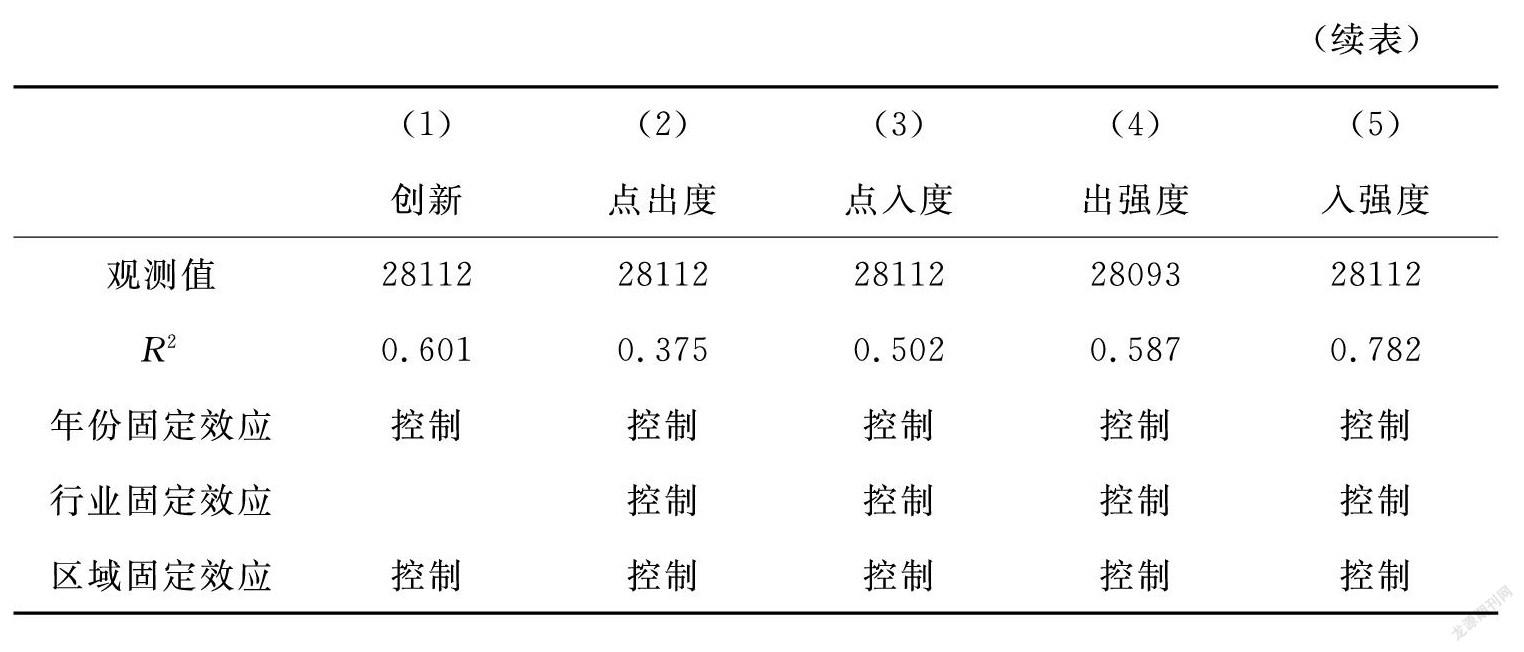

图4为分行业GVC网络平均点度数变化趋势。可以看出,制造业的GVC网络平均点出度和点入度要明显高于农业、采矿业和服务业,这主要是因为制造业更便于在全球范围内进行加工组装,因此制造业在GVC网络中建立的联系更多;此外,制造业GVC网络平均点出度从2000—2010年经历了先上升后下降的转折变化,而这一转折的发生主要集中在2008年及金融危机之后的年份,由此可见,金融危机对于GVC网络的发展产生了一定的负面冲击。GVC网络平均点出度和点入度仅次于制造业的是服务业。服务业的发展路径与制造业基本一致,同样经历了先升后降的倒U型变化趋势,但是总体而言,2014年的服务业GVC网络平均点出度和点入度相对于2000年仍然实现了网络关系数的正向增长。农业GVC网络平均点出度和点入度则整体上呈现出上升趋势,说明在此期间各国的农产品贸易联系日益紧密。采矿业的GVC网络平均点出度和点入度的变化趋势与制造业、服务业基本一致。

虽然受到2008年金融危机的影响,各国的制造业、服务业以及采矿业贸易联系程度出现了小幅度下降,但是这些行业的GVC网络平均出强度和入强度均得到大幅度的稳定提升。下页图5为分行业GVC网络平均点强度变化趋势。可以看出,采矿业的平均出强度和入强度绝对值是最大的,高于制造业和服务业。这是因为一方面采矿业本身的附加值较大,另一方面采矿业只包含了一个部门,而制造业包含了第5—26号部门,总共22个部门,其中一些部门例如机械设备修理与安装、水生产和供应等,其GVC网络出强度和入强度普遍偏小,甚至为0,算数平均之后拉低了制造业整体的出强度和入强度。服务业包含了第27—56号部门,总共30个部门,而服务贸易壁垒的存在又限制了服务贸易自由化(刘斌、赵晓斐,2020),因此服务业的GVC网络出强度和入强度都较小。

四、模型设定及实证结果分析

(一)计量模型设定

为了从实证层面探究FTA深度对一国参与GVC网络的影响,本文参考张中元(2019)的研究设定如下模型:

GVC_index ijt=α 0+α 1coredepth ijt+α 2X it+μ j+σ t+δ r+ε ijt (5)

式(5)中, i表示国家,j表示行业,t 表示年份,其中被解释变量 GVC_index ijt 指 i国j行业在第t 年参与GVC网络的指标;核心解释变量 coredepth ijt 表示 i國j行业t 年签订的所有FTA条款平均深度,由于行业层面的FTA深度数据难以获得,本文以国家层面的FTA深度代替; X it 为本文选取的控制变量; μ j 为行业固定效应, σ t 为年份固定效应, δ r 是区域固定效应,由于样本中所有欧盟成员国签订的FTA是相同的,因此测算得出的所有欧盟成员国的核心解释变量FTA核心深度也是相同的,为了避免由此可能带来的变量变动过小问题,本文选择加入的是区域固定效应而非国家固定效应, ε ijt 为误差项。

(二)变量说明

1.被解释变量

GVC网络点度数及点强度:本文选取点度数来衡量一国与GVC网络中其他节点联系的紧密程度,点强度用来衡量一国增加值贸易流量大小。根据WWZ贸易增加值测算方法将贸易流量进行分解,计算了各国GVC网络的点出度、点入度、出强度以及入强度。

2.核心解释变量( coredepth )

本文借鉴Hofmann等(2017)构建的区域优惠贸易协定数据库及其提出的区域优惠贸易协定深度公式,计算了42个国家2000—2014年参与的且仍处于有效状态的FTA的核心深度,其计算公式如下:

coredepth=∑18c=1Provision c (6)

其中, c 表示

FTA中的18项核心条款, Provision 是对各个条款的评分。Horn等(2010)根据区域优惠贸易协定的具体内容,将区域优惠贸易协定的具体条款划分为两大类:一类是在WTO已经涵盖的领域进行深化的条款(WTO+),即WTO多边体制中已经涉及,但是在FTA中自由化程度更高的条款,包括涉及工业品关税、农产品关税和反倾销反补贴等共14项条款;另一类是超出当前WTO授权领域的条款(WTO-X),即WTO多边体制尚未涉及,但是在FTA中涉及的新条款(38项)。根据Baldwin(2008)和Damuri(2012)的研究,将那些更具有经济相关性并且能够为各国的市场准入以及GVC的顺利运行提供基本遵循规则的18个条款界定为核心条款,这些条款包括“WTO+”中的14项基本条款以及“WTO-X”中竞争政策、投资、資本流动和知识产权4项条款。Hofmann等(2017)在此基础上提出了FTA总深度以及核心深度指标测算公式,对FTA当中的全部52项条款进行赋值,若该协议包含了某项条款,则赋值为1,否则为0,依次将52项条款的赋值加总,得到总深度指标 totaldepth =∑52k=1Provision k,

k 表示FTA中的52项条款,该指标的范围为0—52;同理,对FTA当中的18条核心条款进行赋值,得到FTA的核心深度指标 coredepth=∑18c=1Provision c, 该指标的范围为0—18。由于一国在某一年可能同时参与了多个FTA,因此本文的核心解释变量 coredepth 为一国在同一年份参与的所有FTA核心深度的平均值。

3.控制变量

本文选取了国家层面的一些主要控制变量,包括:(1)宏观经济发展环境。本文选取一国GDP增长率来衡量其宏观经济发展的情况。(2)自然资源禀赋。本文以矿物和金属出口占总出口的比重作为一国自然资源禀赋的代理变量。(3)城镇化水平。本文选取一国城镇人口占其总人口的比例来衡量一国的城镇化水平。(4)基础设施建设。本文以一国铁路的总公里数作为其基础设施建设水平的代理变量。(5)外国直接投资。在GVC网络中,跨国公司和外国直接投资(foreign direct investment,FDI)的流动为国际贸易提供了重要的支撑,因此本文选择FDI净流出对此进行衡量。以上控制变量的数据来源于世界银行,表5是以上变量的统计描述。

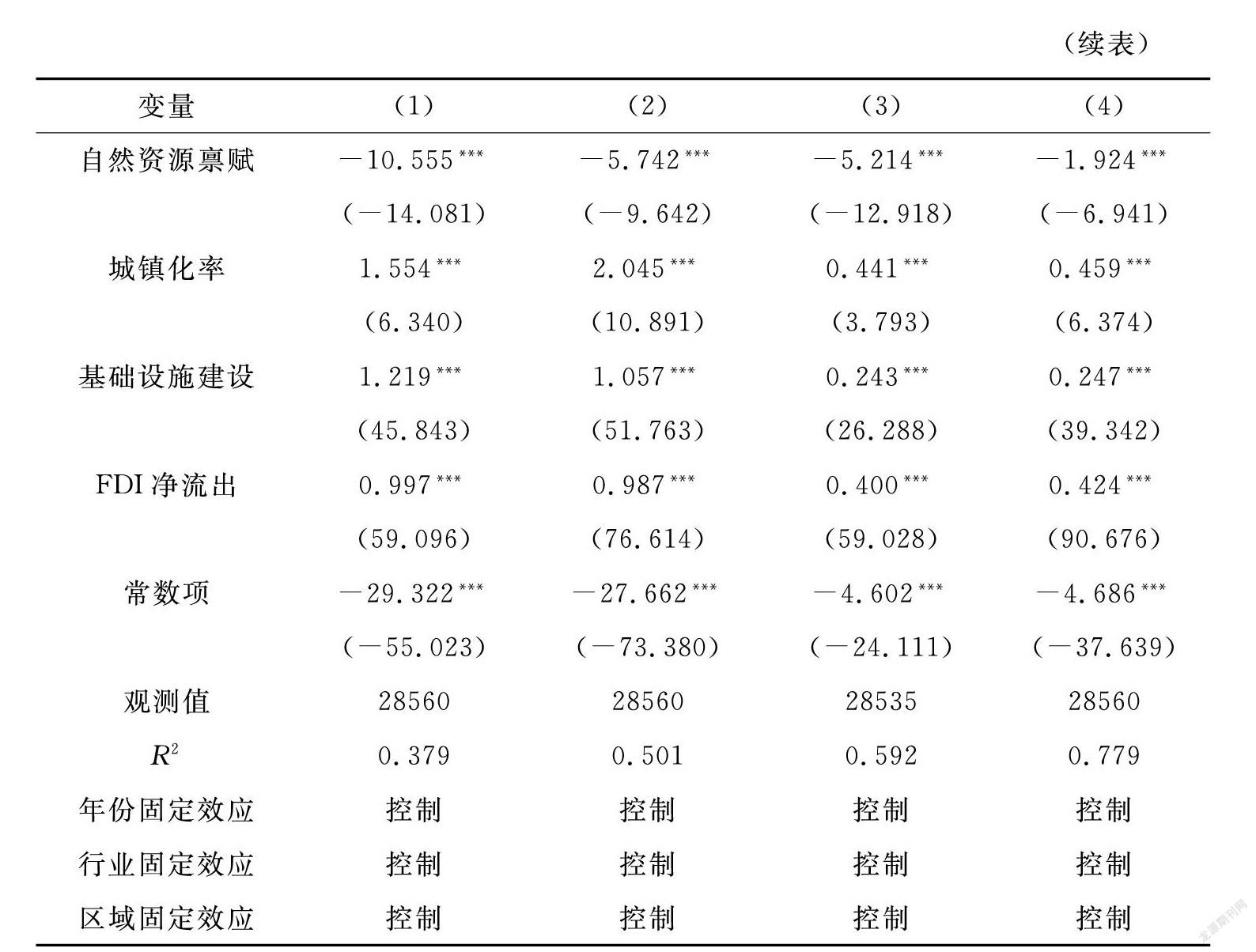

(三)实证结果及分析

1.基准回归

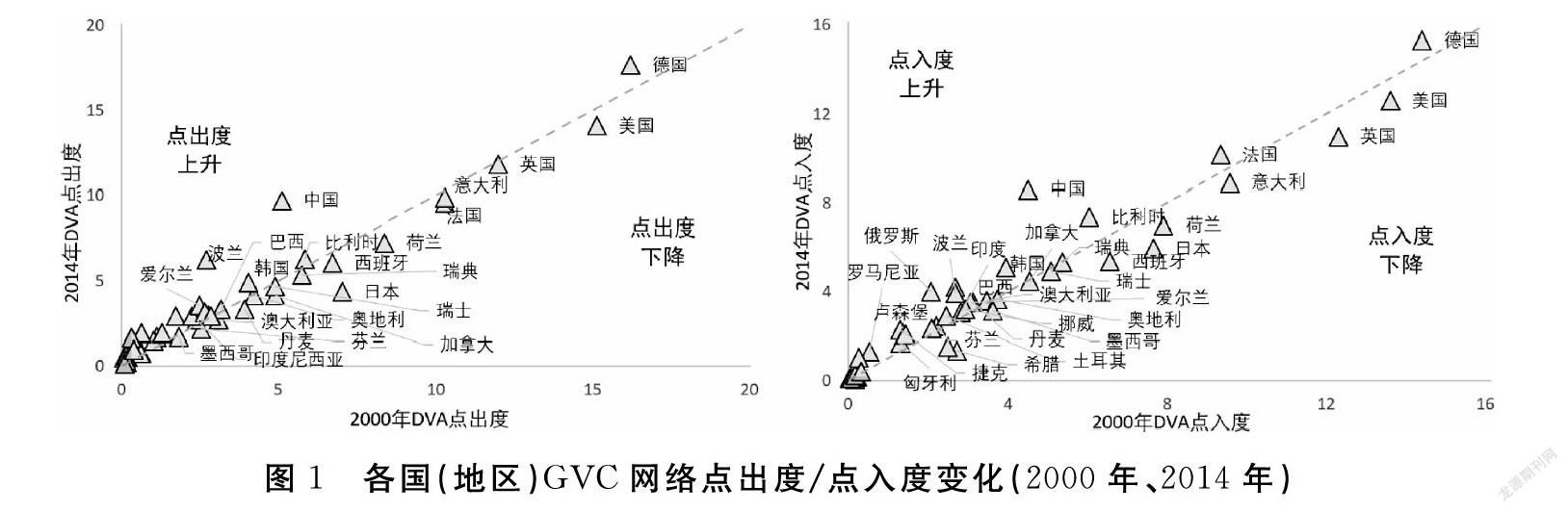

下页表6展示了各国签订的深度FTA对其参与GVC网络影响的基准回归结果。其中,列(1)至列(4)分别表示被解释变量为基于国内增加值计算的GVC网络点出度、GVC网络点入度、GVC网络出强度和GVC网络入强度的回归结果。根据基准回归结果可知,FTA核心条款的深度对点出度、点入度、出强度和入强度存在显著的正向促进作用,这说明当一国所签订的FTA条款的内容越深入,就越有利于其在全球范围内建立更多更深入的GVC网络联系。

从以上回归的控制变量来看,GDP增长率和一国自然资源禀赋对其GVC网络点度数和点强度均存在显著的负向影响。这主要是因为,一般而言,GDP增长率较高的国家大都是发展中国家,发达国家的GDP增长率普遍处于较低的平稳发展状态,而发达国家相对于发展中国家而言,在GVC网络中的增加值输出联系要更多。就自然资源禀赋而言,虽然传统的经济学理论指出自然资源禀赋是促进一国经济增长的关键基础,但是从21世纪以来,随着科学技术的不断发展,简单依靠资源禀赋参与国际贸易会使一国陷入资源优势陷阱,抑制其进行研发创新的动力,限制其出口复杂度的提升,从而

阻碍了其与世界各国建立广泛的增加值联系,反而不利于其在GVC网络中的扩张(邵帅、杨莉莉,2011)。城镇化率的回归系数显著为正,说明一国城镇化率越高,其在GVC网络中的联系就越多。这是因为城镇化水平的提升意味着一国的市场需求及消费者对产品多样性的要求也提高,推动了国民经济的发展及其经济结构的转型调整,从而促进了一国的对外贸易。基础设施水平以及外国直接投资净流出对一国参与GVC网络具有显著的正向影响。现有研究表明,基础设施建设能够促进企业的出口数量以及出口决策(盛丹等2011)。这主要是因为基础设施的完善能够有效地降低企业的生产成本,助力企业实现出口扩张并通过技术扩散效应提高其出口复杂度(卓乘风、邓峰,2018)。而外国直接投资净流出则可以通过增加出口总额(规模效应)和调整投入产出结构(结构效应)两大渠道促进一国增加值出口(徐国祥、张正,2020),因此对外直接投资可以正向促进一国在GVC网络中建立更多的增加值联系。

2.稳健性检验

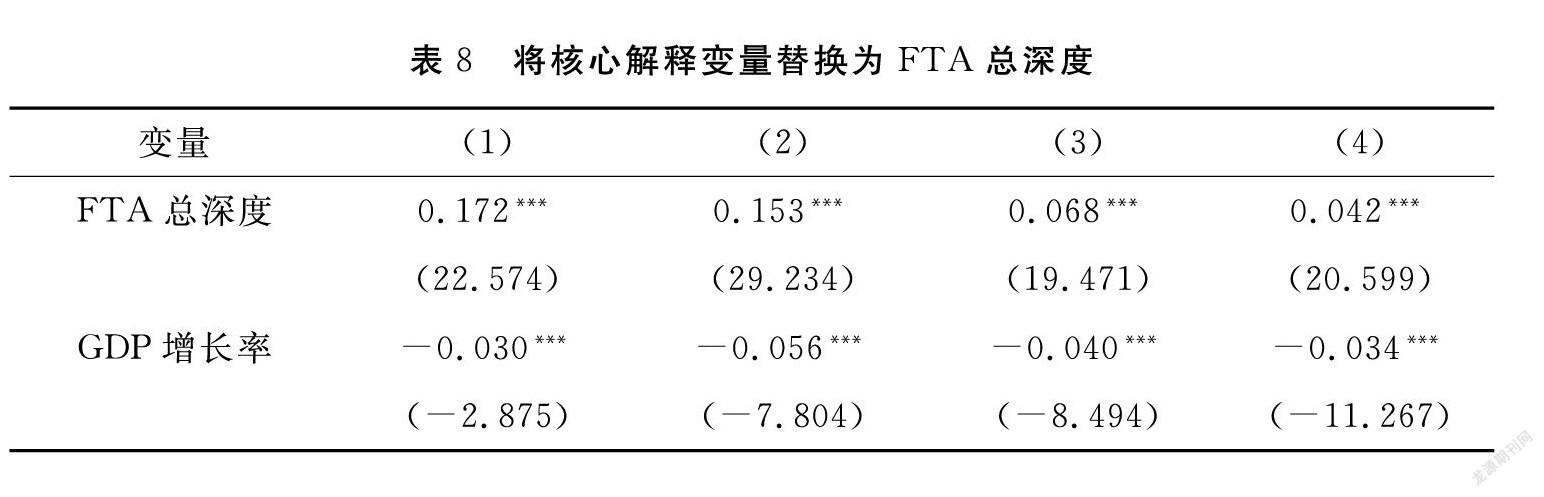

根据基准回归的结果,签订深度FTA会显著地促进一国在GVC网络中建立更广泛的贸易联系,为了保证实证结果的稳健性,本文进行了一系列的稳健性检验。首先,由于被解释变量点度数和点强度均是受限因变量,其值大于等于0,因此选择Tobit模型替代OLS进行稳健性检验,回归结果如下页表7所示。其次,根据Hofmann等(2017)提出的区域优惠贸易协定深度公式,本文进一步计算了FTA总深度指标来替换原来的核心深度指标进行回归,回归结果如下页表8所示。由稳健性检验的结果可知,无论是改变回归方法,还是替换核心解释变量,FTA深度对GVC网络点度数和点强度在1%的水平上均存在显著的正向影响,说明签订深度FTA确实会促进一国参与GVC网络。

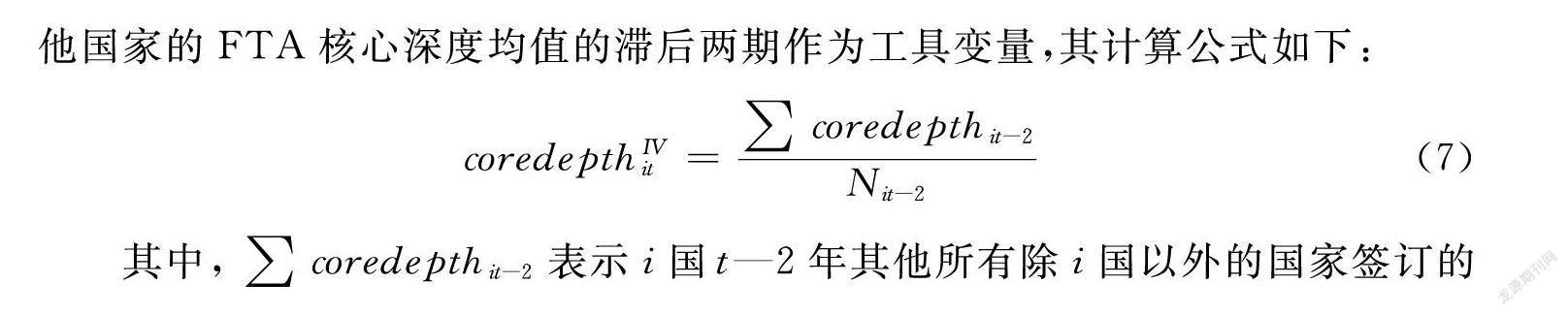

3.内生性讨论

本文基准回归的逻辑是签订深度FTA可以促进一国参与GVC网络,但是那些本来就积极参与GVC网络的国家可能更加愿意签订深度FTA,因为其在积极貿易的过程中产生了对更深度区域贸易协定的需求,也就是说,签订深度FTA和积极参与GVC网络可能是互为因果的关系,即存在内生性问题。关于自由贸易协定实证研究中的内生性问题,最常见的做法是选择滞后一期作为工具变量进行检验。但是考虑到即使将FTA深度的滞后一期纳入计量模型也只能在一定程度上减小内生性,并且有可能产生序列相关问题,因此,本文参考许亚云等(2020)的思路,采用工具变量法对内生性进行处理。使用除一国以外其他国家的FTA核心深度均值的滞后两期作为工具变量,其计算公式如下:

coredepth IV it=∑coredepth it-2N it-2 (7)

其中, ∑coredepth it-2 表示 i国t —2年其他所有除 i 国以外的国家签订的FTA核心深度之和, N it-2 表示 i国在t —2年其他所有除 i 国以外的国家数。两阶段(2SLS)回归结果如表9所示,仍然与基准回归结果保持一致,说明模型中并不存在显著的反向因果问题。

4.异质性分析

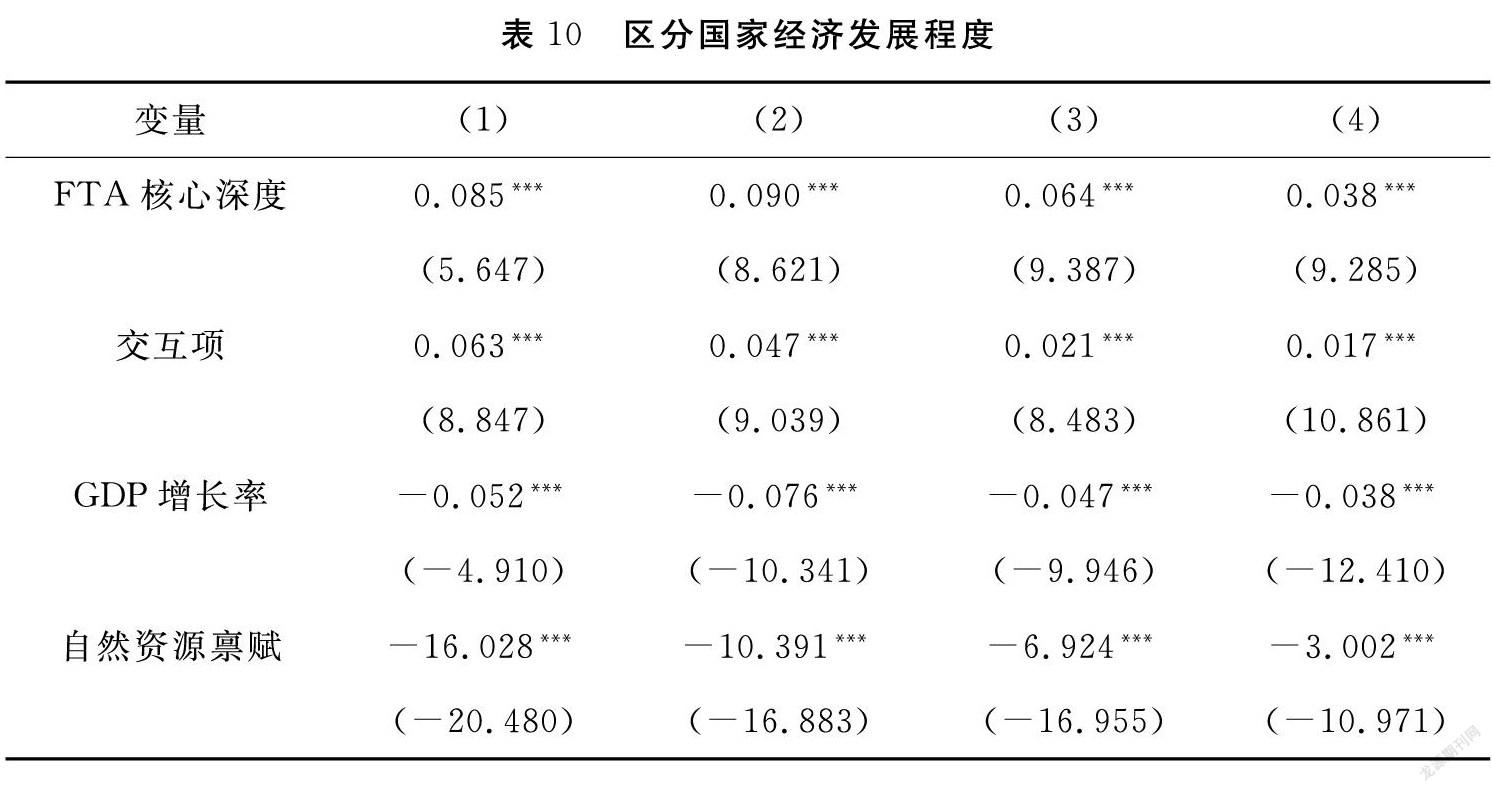

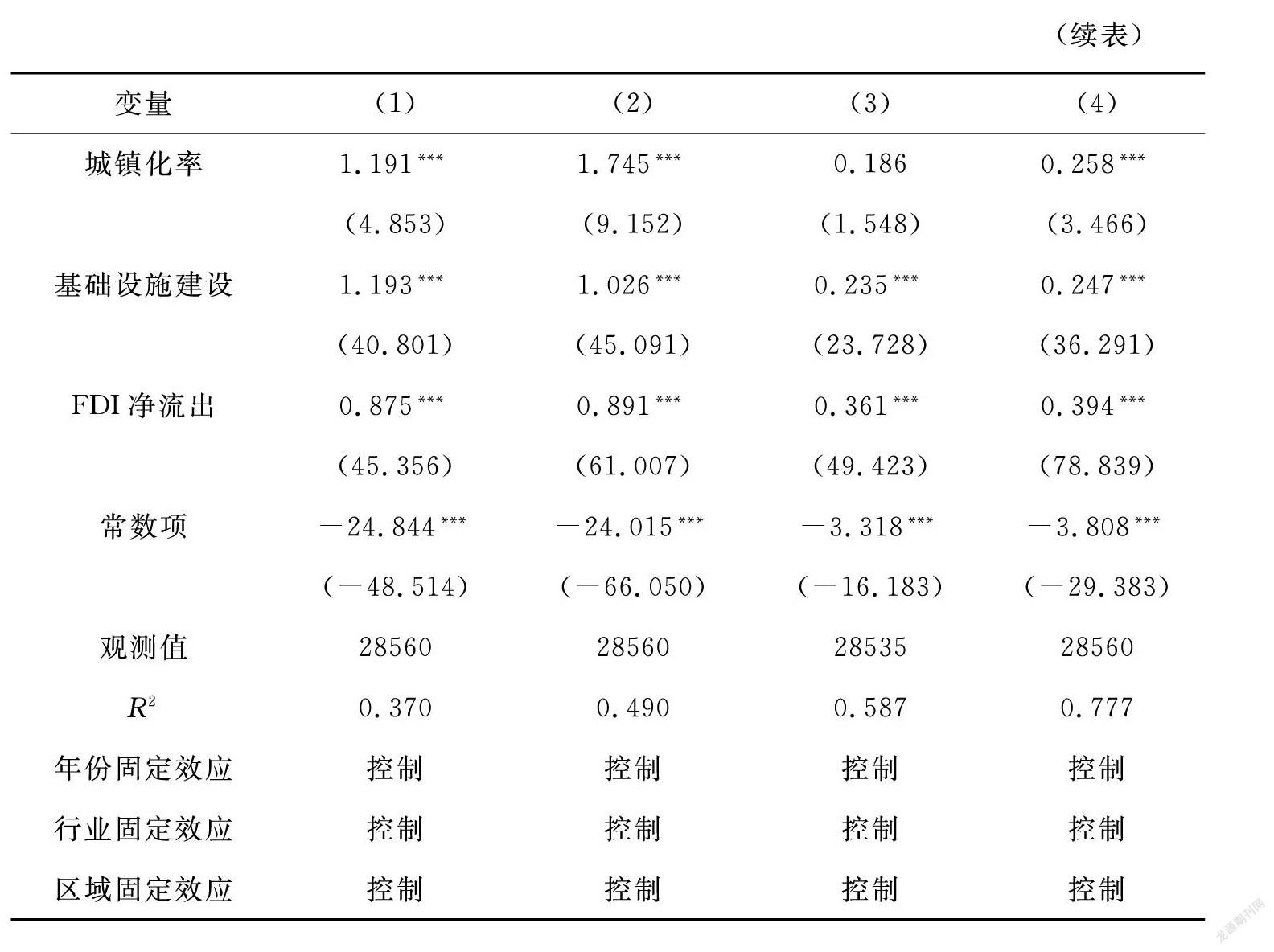

为了进一步研究签订深度FTA促进一国参与GVC网络的异质性,本文进一步从区分国家经济发展水平以及金融危机前后两个角度进行讨论。

首先,本文在基准回归的模型中加入是否为发达国家和FTA核心深度的交互项,若为发达国家,则赋值为1,否则为0,实证结果如表10所示。由回归结果可知,交互项的系数在1%的水平上显著为正,说明签订深度FTA对发达国家的增加值进出口贸易促进效应更为显著。这是因为发达经济体依赖其多年以来掌握的核心科学技术,在GVC中往往处于上游的位置,而发展中国家的企业在参与GVC时,更倾向于从发达国家进口高质量中间品代替原有的低质量低技术本国投入(吕越等,2018),同时交易成本以及要素成本通常是发达国家的跨国公司在组织生产时面临的主要问题,将非核心环节的生产工序外包到发展中国家可以有效地降低生产成本(刘洪愧,2016),因此签订深度FTA可以有效地促进发达国家的增加值贸易。

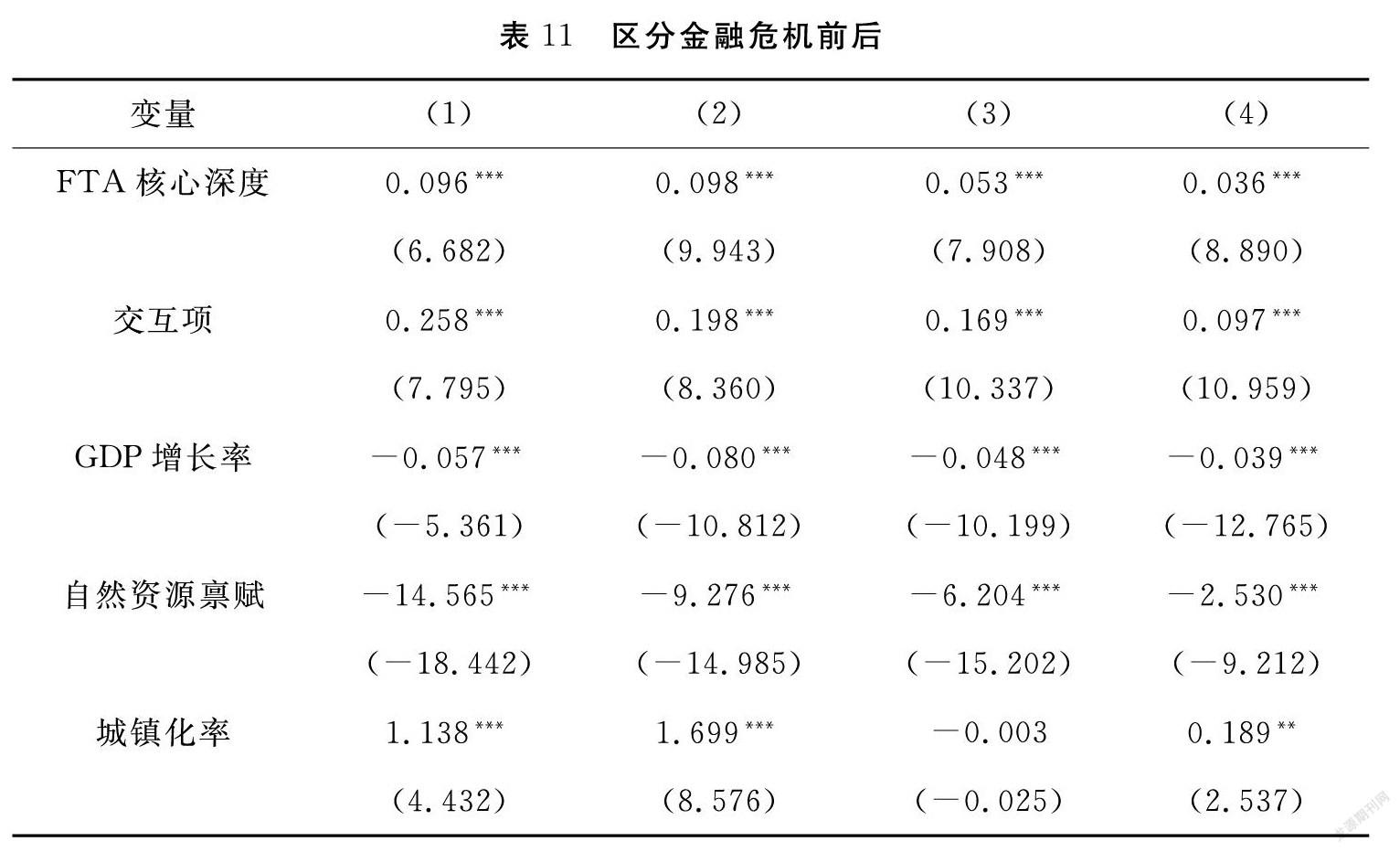

其次,本文在基准回归中加入金融危机前后与FTA核心深度的交互项,对于金融危机之前的时间点赋值为0,金融危机之后赋值为1,回归结果如下页表11所示。交互项的系数在1%的水平上显著为正,说明金融危机爆发之后,签订深度FTA能够更加有效地促进各国在GVC网络中建立更多更深入的增加值联系,也就是说,深度FTA可以在一定程度上帮助各国抵御金融危机带来的负面影响。

五、机制分析

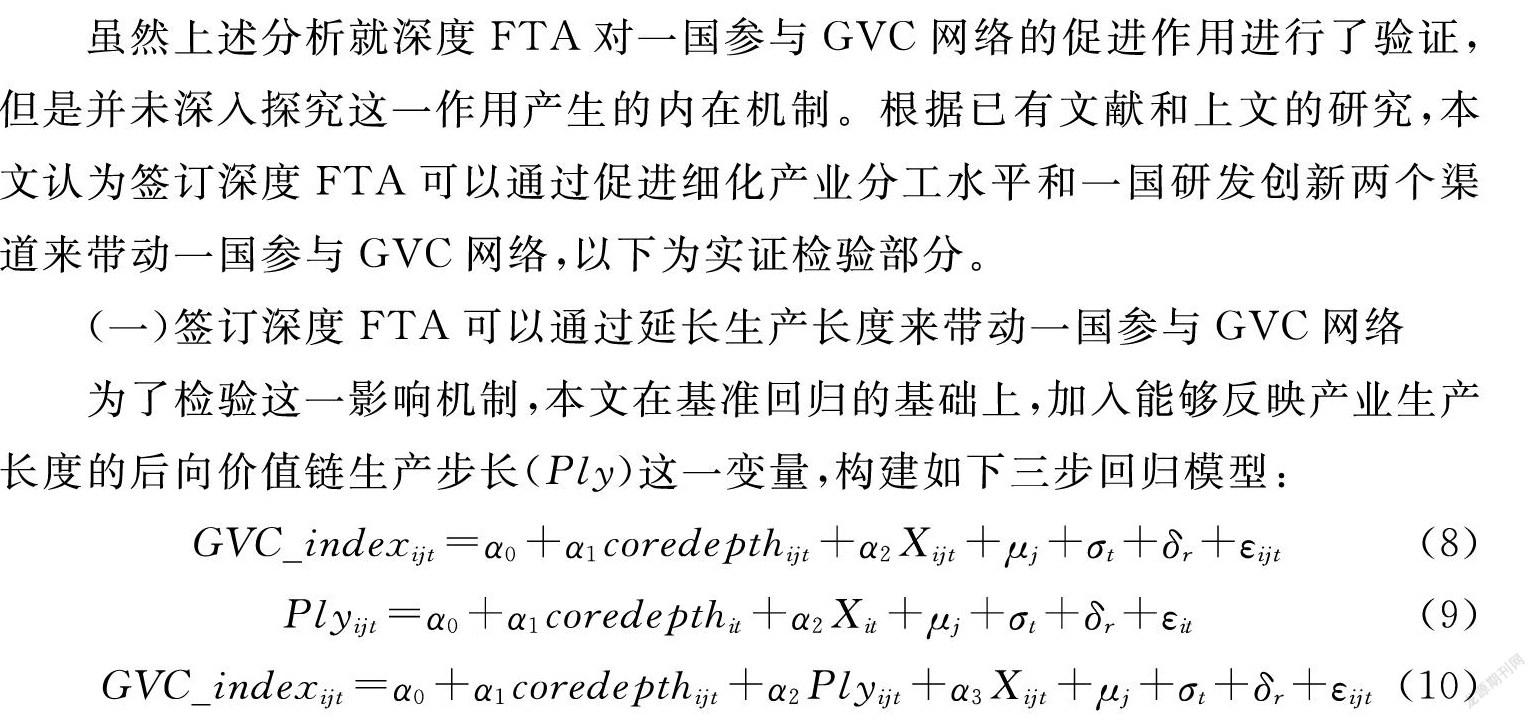

虽然上述分析就深度FTA对一国参与GVC网络的促进作用进行了验证,但是并未深入探究这一作用产生的内在机制。根据已有文献和上文的研究,本文认为签订深度FTA可以通过促进细化产业分工水平和一国研发创新两个渠道来带动一国参与GVC网络,以下为实证检验部分。

(一)签订深度FTA可以通过延长生产长度来带动一国参与GVC网络

为了检验这一影响机制,本文在基准回归的基础上,加入能够反映产业生产长度的后向价值链生产步长( Ply )这一变量,构建如下三步回归模型:

GVC_index ijt=α 0+α 1coredepth ijt+α 2X ijt+μ j+σ t+δ r+ε ijt (8)

Ply ijt=α 0+α 1coredepth it+α 2X it+μ j+σ t+δ r+ε it (9)

GVC_index ijt=α 0+α 1coredepth ijt+α 2Ply ijt+α 3X ijt+μ j+σ t+δ r+ε ijt (10)

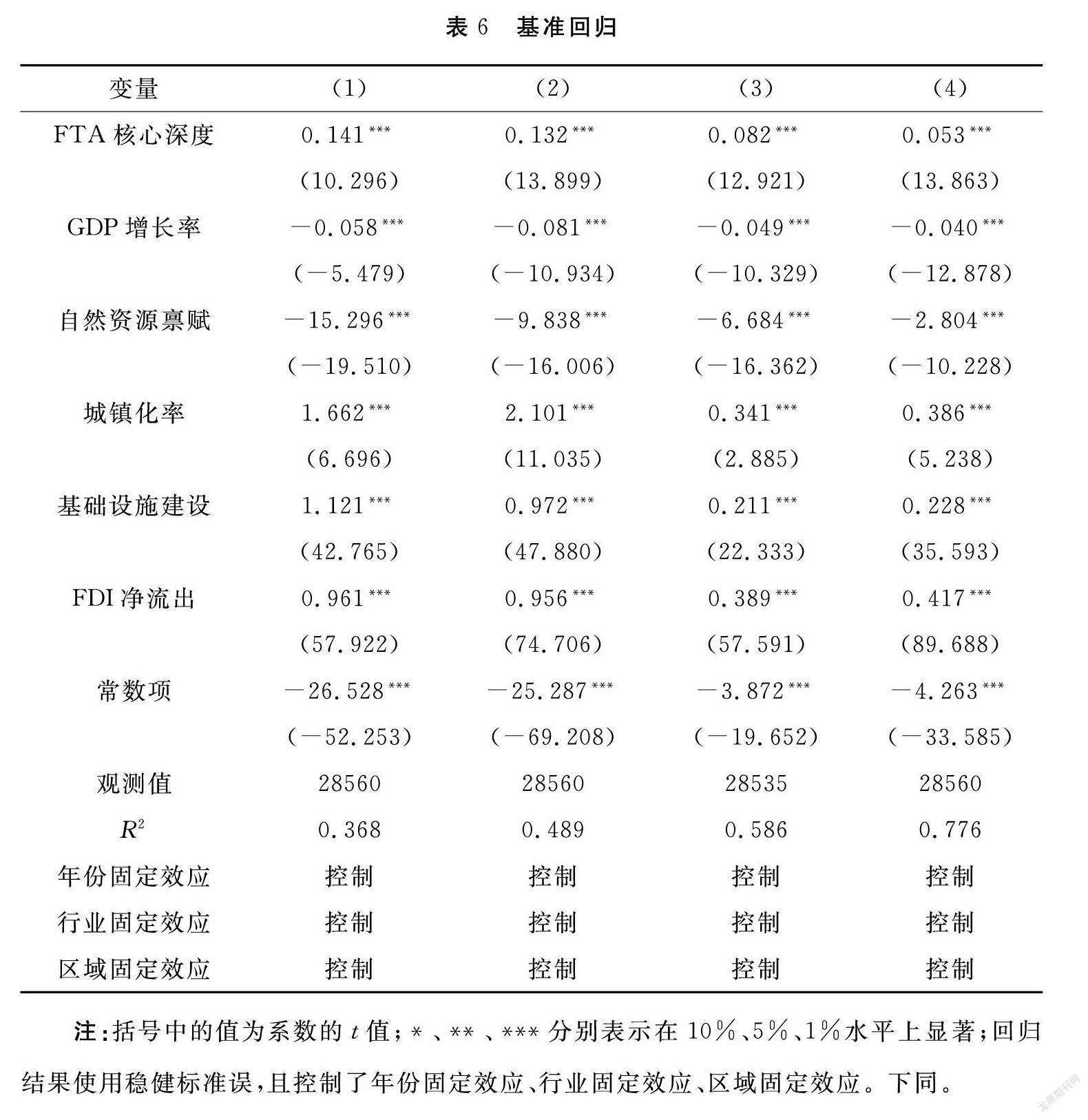

其中,影响渠道变量 Ply表示i国j行业在t 年的后向价值链生产步长,数据来源为UIBE-GVC数据库。回归结果如下页表12所示。列(1)中FTA核心深度的系数在1%的水平上显著为正,说明签订深度FTA可以显著地提高一国全球价值链的生产步长。列(2)至列(5)中后向价值链生产长度的系数也在1%的水平上显著为正,说明签订深度FTA确实可以通过延长生产长度来带动一国参与GVC网络。

(二)签订深度FTA可以通过促进一国研发创新带动其参与GVC网络

为了检验这一机制,本文加入一国居民专利申请量与非居民专利申请量之和的对数值(ln totalpatent )建立了如下三步回归模型:

GVC_index ijt=α 0+α 1coredepth ijt+α 2X ijt+μ j+σ t+δ r+ε ijt (11)

ln totalpatent it=α 0+α 1coredepth it+α 2X it+σ t+δ r+ε it (12)

GVC_index ijt=α 0+α 1coredepth ijt+α 2 ln totalpatent ijt+α 3X ijt+μ j+σ t+δ r+ε ijt (13)

机制检验结果见表13。其中,列(1)FTA核心深度的系数在1%的水平上显著为正,说明签订深度FTA可以提高一国的研发创新水平。而由列(2)至列(5)可知,研发支出对GVC网络点度数和点强度的回归系数在1%的水平上显著为正,说明深度FTA对一国参与GVC网络的正向影响是通过促进研发创新来实现的。

六、结论与建议

(一)主要结论

本文借助WIOD数据库,基于WWZ方法对各国行业层面的增加值贸易进行分解,并构建了有向的GVC网络,在此基础上对2000—2014年GVC网络的发展历程以及现状进行了描述分析,探讨了在区域贸易协定兴起的背景下,FTA深度对一国参与GVC网络的影响及其作用机制,得出以下结论:

第一,2000年以来,各国的GVC网络平均点度数既有上升也有下降,但是各国的GVC网络强度均实现了较大的提升。在GVC网络中,德国与美国占据绝对优势,而中国自2001年加入WTO之后,在网络中的重要地位不断提升;此外,发展中国家在GVC网络中的参与度要低于发达国家,仍然存在较大的进步空间。第二,实证分析表明,FTA深度的提高能够显著地促进一国在GVC网络中建立更广泛的联系。从异质性分析的结果来看,发达国家签订FTA对其参与GVC网络的促进作用更为显著,且深度FTA的签订能够在一定程度上帮助各国抵御2008年金融危机对GVC网络的影响。第三,FTA深度对一国参与GVC网络的促进作用主要有两条实现路径,一是通过促进产业细化分工水平,即延长生产长度带动一国参与GVC网络,二是通过提高研发创新水平促进一国参与GVC网络。

(二)政策建议

根据以上的研究结论,本文就中国参与GVC网络提出几点政策建议:

首先,应积极推动签订和落实高水平FTA,并有效地促进FTA升级,不断对接高标准国际经贸规则。其一,中国应主动参与和商签更多高质量FTA,如CPTPP(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)等,在签订过程中也需关注WTO多边规则以外的条款,包括自由化程度更高的条款以及超出WTO授权领域的额外条款。其二,对于已签订的FTA,可根据执行情况进行更高标准的规则升级,例如中国在加入RCEP(Regional Comprehensive Economic Partnership)后需要加快落实该协定,并且在现有基础上逐步深化和拓展新议题。其三,中国需要从内外两个方面共同对接国际高标准规则。在国内方面,不断优化营商环境,加大制度型开放的力度。在国际方面,通过高质量共建“一带一路”倡議等,落实规则标准的对标,真正实现统筹利用国际国内两个市场、两种资源,助力“双循环”新发展格局。

其次,进一步实施高水平对外开放,积极推动GVC网络的发展。近年来,中国已成为全球GVC网络的中心,但和美国、德国等发达国家在全球GVC网络中的地位仍然存在一定差距。一方面,中国应进一步提升出口国内增加值,促进产业链向高端攀升,破除当前的“堵点”和“卡点”,加快推动中国制造业高质量发展,以增加在GVC网络中和其余国家的连接强度。另一方面,加强建设不同层次不同类型的对外开放新高地,如自由贸易试验区、海南自由贸易港、边境经济合作区等,打造可以辐射全球的对外开放新平台,从而提升中国在GVC网络中和其他国家的连接数量。

再次,确保中国产业链供应链安全,通过延长中国在全球价值链的生产长度,实现产业链、供应链自主可控,安全高效运转。一方面,在国内需进一步确保产业链、供应链安全以及补齐短板、锻造长板,提升产业链现代化水平,更好地抵御外部风险和不确定性的冲击影响。另一方面,在国际上不断强化适应和引领区域价值链,可以通过签署更多高质量FTA,与已经签署以及未来可能签署FTA的国家进行深度的价值链合作,形成“以我为主”的区域价值链网络。

最后,进一步强化知识产权保护和提升研发创新水平,抵御美国等发达国家对中国的技术封锁和价值链“低端锁定”问题。一方面,应在推进FTA的同时高度注重知识产权保护,在正在进行升级或者尚未签署的FTA沟通和谈判中,强化知识产权保护与执法的力度,发挥行业协会在推动企业学习FTA知识产权相关条款中的积极作用。另一方面,需要不断提升自主研发创新能力,通过FTA的签署有效地促进了区域创新链的合作,构建完善的自主研发体系,还能通过培育技术优势,破解“卡脖子”难题,拓宽海外市场,从而深度嵌入全球价值链分工网络。

参考文献:

[1]陈丽娴.全球生产服务贸易网络特征及其对全球价值链分工地位的影响——基于社会网络分析的视角[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2017(4).

[2]戴卓.国际贸易网络结构的决定因素及特征研究——以中国东盟自由贸易区为例[J].国际贸易问题,2012(12).

[3]段文奇,刘宝全,季建华.国际贸易网络拓扑结构的演化[J].系统工程理论与实践,2008(10).

[4]韩剑,王灿.自由贸易协定与全球价值链嵌入:对FTA深度作用的考察[J].国际贸易问题,2019(2).

[5]何树全, 吴佳. 贸易自由化对资本要素流动的影响——来自上海自贸试验区的经验证据[J]. 现代经济探讨, 2020(9).

[6]蒋小荣,杨永春,汪胜兰.1985—2015年全球贸易网络格局的时空演化及对中国地缘战略的启示[J].地理研究,2018(3).

[7]李艳秀,毛艳华.区域贸易协定深度与价值链贸易关系研究[J].世界经济研究,2018(12).

[8]林僖,鲍晓华.区域服务贸易协定如何影响服务贸易流量?——基于增加值贸易的研究视角[J].经济研究,2018(1).

[9]刘斌,赵晓斐.制造业投入服务化、服务贸易壁垒与全球价值链分工[J].经济研究,2020(7).

[10]刘洪愧.区域贸易协定对增加值贸易关联的影响——基于服务贸易的实证研究[J].财贸经济,2016(8).

[11]吕越,陈帅,盛斌.嵌入全球价值链会导致中国制造的“低端锁定”吗?[J].管理世界,2018(8).

[12]吕越,尉亚宁.全球价值链下的企业贸易网络和出口国内附加值[J].世界经济,2020(12).

[13]邵帅,杨莉莉.自然资源开发、内生技术进步与区域经济增长[J].经济研究,2011,46(S2).

[14]盛丹,包群,王永进.基础设施对中国企业出口行为的影响:“集约边际”还是“扩展边际”[J].世界经济,2011(1).

[15]孙天阳,肖皓,孟渤,等.制造业全球价值链网络的拓扑特征及影响因素——基于WWZ方法和社会网络的研究[J].管理评论,2018(9).

[16]童伟伟.FTA深度、灵活度与中国全球价值链分工参与程度[J].国际经贸探索,2019(12).

[17]王开,佟家栋.自由贸易协定、贸易稳定性与企业出口动态[J].世界经济研究,2019(3).

[18]徐国祥,张正.中国对外直接投资如何影响出口增加值——基于中国-东道国(地区)产业结构差异的视角[J].统计研究,2020(10).

[19]许亚云,岳文,韩剑.高水平区域贸易协定对价值链贸易的影响——基于规则文本深度的研究[J].国际贸易问题,2020(12).

[20]姚星,梅鹤轩,蒲岳.国际服务贸易网络的结构特征及演化研究——基于全球价值链视角[J].国际贸易问题,2019(4).

[21]张二震, 孙利娟. 价值链视角下的中国对外直接投资:环境变化与应对[J]. 江苏行政学院学报, 2020(3).

[22]张中元.区域贸易协定的水平深度对参与全球价值链的影响[J].国际贸易问题,2019(8).

[23]卓乘风,邓峰.基础设施投资与制造业贸易强国建设——基于出口规模和出口技术复杂度的双重视角[J].国际贸易问题,2018(11).

[24] Amador J, Cabral S. Networks of Value-Added Trade[J]. The World Economy, 2017, 40(7).

[25] Antrs P, Staiger R W. Offshoring and the Role of Trade Agreements[J]. American Economic Review, 2012, 102(7).

[26] Baier S L, Bergstrand J H. Estimating the Effects of Free Trade Agreements on International Trade Flows Using Matching Econometrics[J]. Journal of international Economics, 2009, 77(1).

[27] Baldwin R. Big-Think Regionalism: A Critical Survey[J]. NBER Working Paper, 2008.

[28] Chaney T. The Network Structure of International Trade[J]. American Economic Review, 2014, 104(11).

[29] Dür A, Baccini L, Elsig M. The Design of International Trade Agreements: Introducing a New Dataset[J]. The Review of International Organizations, 2014, 9(3).

[30] Ghosh S, Yamarik S. Does Trade Creation Measure up? A Reexamination of the Effects of Regional Trading Arrangements[J]. Economics Letters, 2004, 82(2).

[31] Hofmann C,Osnago A, Ruta M. Horizontal Depth: A New Database on the Content of Preferential Trade Agreements[J]. World Bank Policy Research Working Paper, 2017.

[32] Horn H,Mavroidis P C, Sapir A. Beyond the WTO? An Anatomy of EU and US Preferential Trade Agreements[J]. The World Economy, 2010, 33(11).

[33] Magee C S. New Measures of Trade Creation and Trade Diversion[J]. Journal of International Economics, 2008, 75(2).

[34] Meng B, Xiao H, Ye J B, et al. Are Global Value Chains Truly Global? A New Perspective Based on the Measure of Trade in Value-Added[J]. IDE Discussion Papers, 2019.

[35] Tsekeris T. Global Value Chains: Building Blocks and Network Dynamics[J]. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2017(488):187-204.

[36] Wang Z, Wei S J, Zhu K F. Quantifying International Production Sharing at the Bilateral and Sector Levels[J]. NBER Working Paper, 2013.

[37] Xiao H, Sun T Y, Meng B, et al. Complex Network Analysis for Characterizing Global Value Chains in Equipment Manufacturing[J]. PLoS ONE, 2017, 12(1): e169549.

[38] Zhou M, Wu G, Xu H L. Structure and Formation of Top Networks in International Trade, 2001-2010[J]. Social Networks, 2016:449-521.

(責任编辑:奚萌)