动机视角下乡村旅游者主观幸福感的驱动机制研究

——以皖南传统古村落为例

余润哲 黄震方,* 何昭丽 鲍佳琪 郭叙淇 莫雨亭

(1.南京师范大学地理科学学院,江苏南京 210023;2.南京财经大学工商管理学院,江苏南京 210023)

0 引言

乡村旅游是新时期乡村产业振兴的重要支点,是践行“两山”理论,推动生态文明建设,落实“美丽中国”战略的有效路径(黄震方 等,2015)。乡村旅游也已经成为人们逃离快节奏生活,提高生活品质和追求健康幸福的重要选择(李东晔 等,2020)。因此,乡村旅游目的地应该更好地发挥其旅游资源价值,满足人民群众日益增长的美好生活需要,提升旅游者的主观幸福感(黄震方 等,2020)。这对提升乡村旅游地的核心竞争力,打造乡村旅游幸福产业,推动乡村振兴和乡村旅游高质量发展,具有重要意义。然而,乡村旅游地的旅游资源价值开发需要在一定程度上契合人们的旅游动机,进而提升旅游者主观幸福感。由于乡村旅游动机复杂多样,不同地区、不同时代的人们对乡村旅游有着不同的幸福体验与情感依恋,因而乡村旅游者的旅游动机与主观幸福感之间的关系引起了学者们的普遍关注。

现有研究已证实,旅游动机是影响旅游者主观幸福感的关键力量,主要包括新奇、休息放松、社会/家庭关系、乡愁等(Cini et al.,2013)。这些动机在需求层次中是必不可少的,也是构成主观幸福感的基本要素。在当前研究中,有部分研究探索了旅游动机和旅游者主观幸福感之间的关系(王华 等,2020;粟路军 等,2019)。但这些研究多基于扎根理论、线性回归、结构方程等研究方法,难以阐述多个变量之间在复杂交互影响下的作用。传统研究中,“自变量对因变量”二元关系的研究只能得到单一前因变量对结果的净效应,很难清晰阐述3 个以上变量之间的交互影响。不同影响因素的组合可能导致同一结果的产生,所以需要从组合的角度对影响因素进行分析(里豪克斯 等,2017)。为了充分理解动机和幸福感之间的关系,更好地为乡村旅游市场定制相关的产品和服务,本文在既往研究的基础上,梳理了乡村旅游动机的不同维度,构建了乡村旅游动机影响旅游者主观幸福感的理论框架,并采用模糊集定性比较分析方法(fsQCA)研究乡村旅游动机对旅游者主观幸福感的多重驱动路径和复杂因果关系,为乡村旅游发展提供科学的决策依据。

1 文献综述与分析框架

1.1 旅游动机

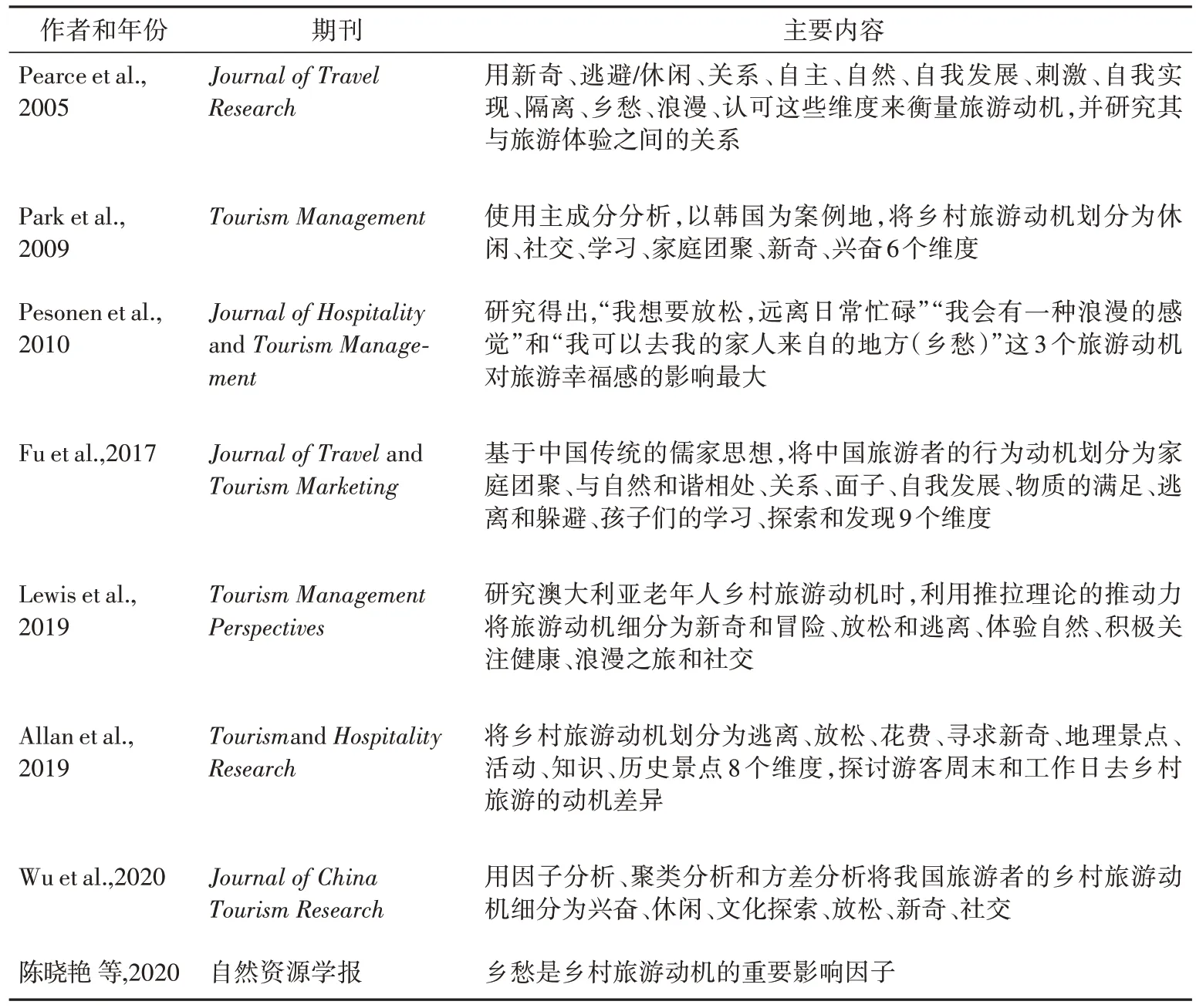

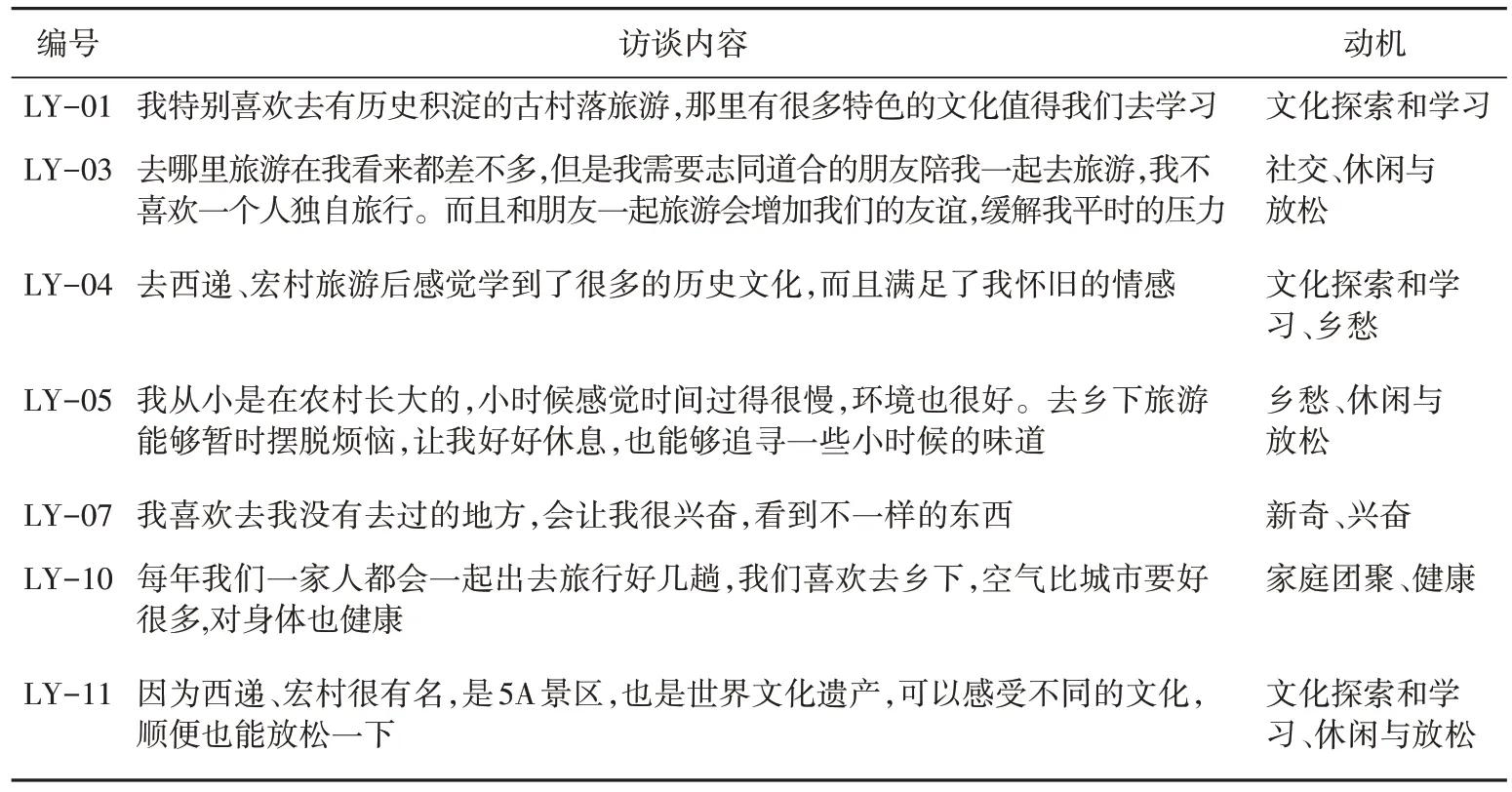

动机在旅游的各个领域都得到了广泛的研究,其中也包括乡村旅游(张宏梅等,2005)。旅游动机是推动人进行旅游活动的内部动力,具有激活、指向、维持和调整的功能,能够促使人们朝着目标前进(张宏梅 等,2005)。这一定义代表动机是满足内心愿望的需要。现有对旅游动机的研究呈现出多样化、复杂化特征,采用的理论有推拉模型、旅游职业阶梯、功能理论等(见表1)。本文对乡村旅游动机维度的划分基于以下两点的相互交叉验证:第一,通过对既往文献的整理,以认可度高且与我国乡村旅游实际情况相贴切、符合时代特征与潮流为标准对乡村旅游动机进行维度划分(Allan et al.,2019;Fu et al.,2017;Lewis et al.,2019;Park et al.,2009;Pearce et al.,2005;Pesonen et al.,2010;Wu et al.,2020;陈晓艳 等,2020;毛小岗 等,2011)。第二,通过对12位去过西递、宏村的旅游者进行深度访谈,访谈问题包括:“你为什么选择西递、宏村作为旅游目的地?”和“你来西递、宏村之前的期望是什么?”这些访谈被记录下来,然后由研究者整理并筛选出关于旅游动机的陈述。最后,由2名旅游领域的教授对筛选出的旅游动机陈述语句进行内容效度评估,在确保内容信效度前提下,将乡村旅游动机划分为兴奋、休闲与放松、文化探索和学习、健康、新奇、社交、家庭团聚、乡愁8个维度(见表2)。

表1 乡村旅游动机

表2 部分开放性编码示例

1.2 主观幸福感

主观幸福感已经成为许多学科研究的重要课题,包括心理学、社会学和人口学(高杨 等,2020),但学界对主观幸福感的定义略有不同。例如:Shin 等(1978)将主观幸福感定义为根据个人选择的标准对个人生活质量的一种全面评估。Sirgy 等(2006)指出,主观幸福感捕捉的是游客体验后具有持久和稳定影响的结果,而不是游客短暂的满意度。吴艾凌等(2020)将旅游者主观幸福感界定为旅游者对其自身生活满意程度的评价。虽然研究者们对主观幸福感的定义表述有所不同,但内涵却较为相似。本文采用研究者们对主观幸福感普遍认同的定义,即旅游者在游览结束后对自身生活满意程度的综合性感知和评价(王华 等,2020)。

1.3 旅游动机对主观幸福感的影响

在旅游领域,旅游动机被认为是旅游者获得幸福感的先决条件(Kim et al.,2015)。现有研究已表明,主观幸福感更多地强调个体的体验性,而动机作为内驱动力往往影响旅游者的感知和评价,因此当旅游者的需求得到满足后就会带来幸福感的提升(粟路军 等,2020;王华 等,2020)。也有研究者认为,包括以社交、逃避为目的的旅游动机,都是影响主观幸福感的基本因素(Iso-Ahola,1989)。王华等(2020)以赴藏骑行旅游者为调研对象,发现旅游动机中的社会交往和自我实现对旅游者的主观幸福感产生显著的正向影响。在乡村旅游领域,研究者们进一步发现,最常见的乡村旅游动机,包括新奇感、休息和放松、社会/家庭关系等,都会对旅游者的主观幸福感产生影响(Damijanić,2019;Lehto et al.,2019;Lin et al.,2020;Pestana et al.,2020)。Kim等(2015)指出,在旅游过程中,旅游者的旅游动机需求得到满足,且通过旅游缓解了现实工作的压力,摆脱了城市的快节奏生活,心灵得到了进一步净化,必然会促使主观幸福感的产生。

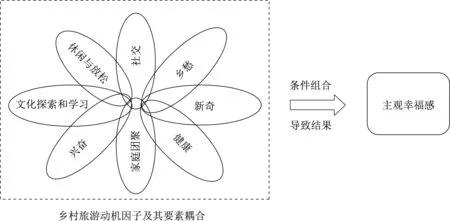

虽然主观幸福感是旅游动机所产生的一个重要结果,但是现有乡村旅游领域中探究旅游动机对主观幸福感影响的研究有限,也较少有研究从整体角度探讨多种动机因素对旅游者主观幸福感的协同作用。因此,本文利用组态视角的fsQCA方法,选取兴奋、休闲与放松、文化探索和学习、健康、新奇、社交、家庭团聚、乡愁作为单因素,探索影响乡村旅游者主观幸福感的复杂机制,理论模型如图1所示。

图1 概念模型构建

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

2.1.1 研究设计本文首先利用SPSS 24.0 软件对数据进行探索性因子分析,完成对数据的筛选。其次,采用PLS-SEM 3.0 软件建模。PLS 对样本量要求较低,且在小样本的情况下依然能够达到较好的预计效果(张圆刚 等,2020),因此用其进行验证性因子分析,确定模型的偏态值、峰度值、标准化因子载荷、收敛效度、区别效度和组合信度,并利用GOF值检验模型的适合度。最后,采用fsQCA 3.0软件进行组态分析,探索乡村旅游动机因素对旅游者主观幸福感的复杂影响。

2.1.2 模糊集定性比较分析方法

定性比较分析方法最初是由Ragin(2008)在20世纪80年代提出的一种关注条件组态与结果间复杂因果关系的方法。现代科学研究表明,同一结果的发生可能是由于不同因素组合的路径产生的,研究者将其称为“多重并发因果关系”(里豪克斯 等,2017)。换句话说,不同的因果路径(每条路径相关但又相互区别)都可能引起相同的结果。多因素分析强调从中、小型样本数据中挖掘出研究问题中可能存在的因果联系,并根据布尔代数的原则对条件组合进行简化。定性比较分析方法相比于多元回归分析和结构方程模型等定量研究方法具有一些优势,被认为是一种更先进的方法。多元回归分析和结构方程模型有一些局限性,比如关注单个变量的净效应时,可能会面临多重共线性问题,以及对称性和线性关系假设的不满足。定性比较分析方法可以弥补这些不足,并通过处理不对称性、等价性和因果复杂性来补充传统的相关分析。所以,定性比较分析方法的优越性得到了众多研究者的认可,也被许多研究者誉为超越定性与定量的研究方法。

定性比较分析方法主要分为清晰集(crispset Qualitative Comparative Analysis,csQCA)、多值集(multivalue Qualitative Comparative Analysis,mvQCA)和模糊集(fuzzyset Qualitative Comparative Analysis,fsQCA),研究者依据自己的研究内容选择具体的方法。本文采取模糊集定性比较分析方法,主要依据为:第一,模糊集具有定性和定量的特性,可以结合集合隶属的类别,具有精确区分的能力,也可以允许集合理论的运算。第二,模糊集不再简单根据条件组合将案例进行分类,允许集合分数的刻度化。第三,模糊集的一致性评价会更加严格,评价范围也更加广泛,每个条件组合的评价是基于案例呈现的所有方式,而非案例的某一小子集(杜运周 等,2020;张圆刚 等,2020)。

2.1.2 模糊集定性比较分析方法的指标

(1)一致性

一致性是指某一集合被包含于另一集合的程度(所有的Xi应当小于或等于对应的Yi),该指标可以用于衡量条件组合的因果关系程度。子集的关系可以表示必要条件或者充分条件,这将取决于子集是原因(充分性)还是结果(必要性)。一致性需要满足的最低要求为0.75,越接近1 代表解释力越强(里豪克斯 等,2017),其表达式为:

式(1)中,Xi为条件组合中的隶属分数;Yi为结果中的隶属分数;Consistency 的取值范围为(0,1)。

(2)覆盖率

覆盖率是判断不同条件组合对于资料的分析能力,表示条件事件因果路径的解释能力。相关研究普遍认为覆盖率数值越髙,因果解释力越好(里豪克斯 等,2017),其表达式为:

式(2)中,Coverage取值范围为(0,1)。

2.1.3 问卷编制及变量测量

本文的研究数据均来源于调查问卷,并采用李克特7点量表,对应的量值为1~7(完全不认同到完全认同),由受访者在相应的题项上打分。本文的问卷共分为十个部分,第一部分到第九部分为潜变量测量题项,第十部分为人口统计学变量测量题项。其中,乡愁的量表,主要参考Pearce等(2005)的研究;社交、文化探索和学习的量表,主要参考Wu 等(2020)和Park 等(2009)的研究;兴奋、休闲与放松、新奇的量表,主要参考Wu 等(2020)的研究;家庭团聚的量表,主要参考Fu 等(2017)的研究;健康的量表,主要参考Lewis 等(2019)和Pesonen 等(2010)的研究;主观幸福感的量表,主要参考Kim等(2015)的研究。

2.1.4 数据收集

本文选择了位于皖南传统古村落,曾入选中国优秀乡村旅游目的地的西递、宏村作为问卷的发放地点,发放时间为2020 年12 月3 日—12 月7 日,调研对象为游览结束的旅游者。问卷发放采用了方便抽样方法,在西递、宏村旅游景区的出口、停车场、游憩休闲区域进行发放。本次调研共计发放400份问卷,回收341份,剔除无效问卷后,剩余283份有效问卷,有效率为70.75%。

在样本结构上,男性受访者占总样本的55.1%;受访者的年龄主要集中在18~30 岁,占总样本的45.9%;在受教育程度方面,主要集中在大学学历,占总样本的67.8%;在职业方面,主要集中在企事业人员,占样本总量的26.9%;在收入方面,受访者人均月收入主要集中在4001元~8000元,占总样本的48.8%。

2.2 变量赋值

本文按照QCA 方法的赋值要求,将条件变量和结果变量校准为(0,1)之间的数值,其中,1为完全隶属、0.5为交叉点、0为完全不隶属。参照Ragin(2006)提出的标准,本文将量表得分中的7、4、1 分别设为完全隶属、交叉点、完全不隶属并进行数据校准。数据分析和校准过程均采用fsQCA 3.0软件完成。

3 结果分析

3.1 测量模型检验

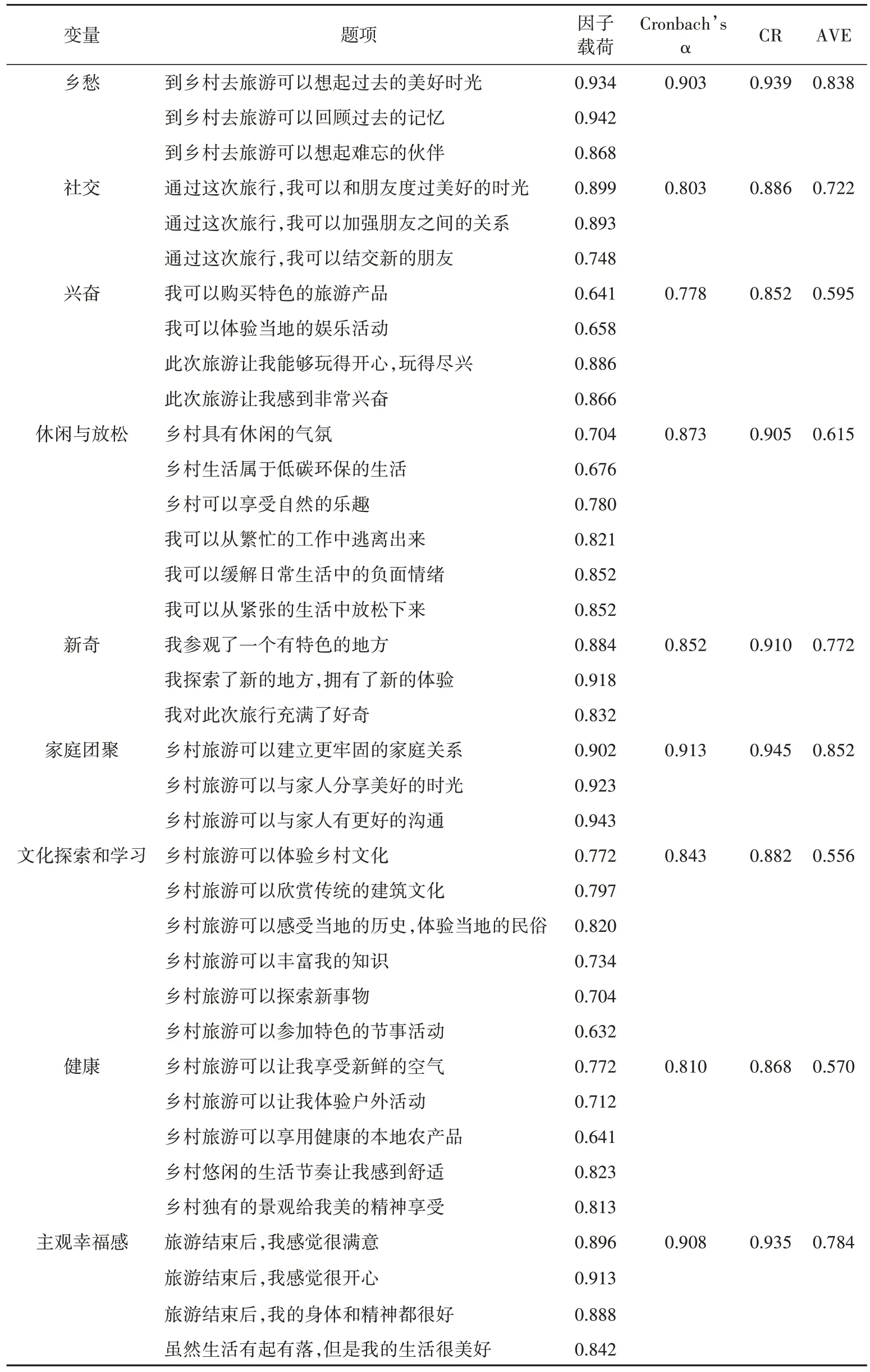

本文先使用SPSS 24.0进行探索性因子分析,结果显示:Cronbach’s α系数高于0.700、KMO=0.914、P<0.001。随后进行主成分分析和最大方差旋转法分析,最后提出9个因子,累计方差贡献率达到71.14%,说明可以进行验证性因子分析。本文使用Smart PLS 3.0软件对各个变量指标进行检验,判断模型能否建立。首先,对因子载荷低于0.600 的题项予以删除。随后,对题项的偏态值和峰度值进行检验,发现满足偏态绝对值小于3、峰度绝对值小于10的标准。

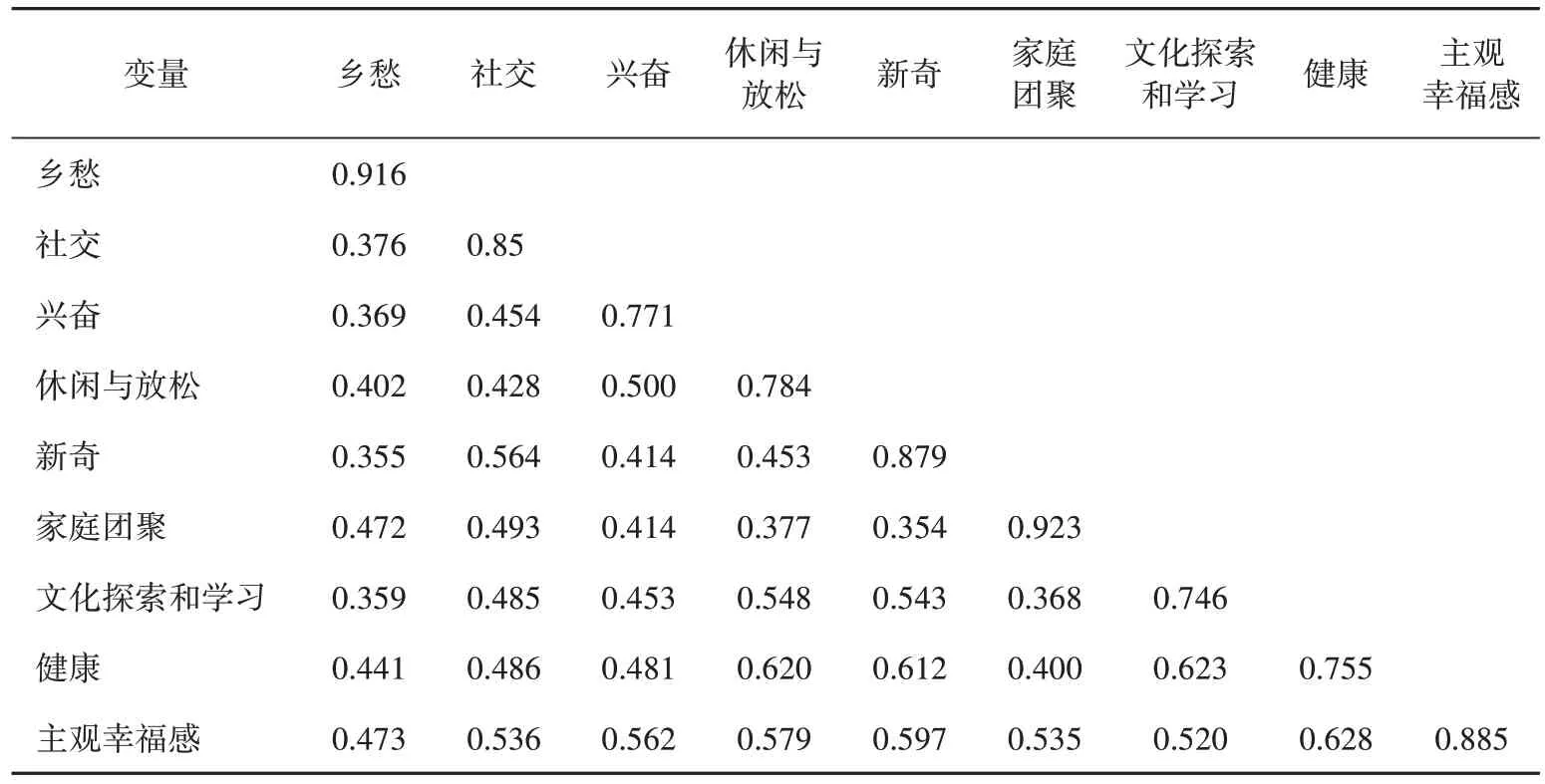

如表3所示,各个潜在变量标准化因子载荷位于0.632~0.943,符合因子载荷不低于0.600 的标准;Cronbach’s α 系数值位于0.778~0.913,满足高于0.700 的标准;CR 值位于0.852~0.945,符合高于0.700 的标准;AVE 值位于0.556~0.852,满足高于0.500 的最低门槛值(Henseler,2010)。GOF 值为0.65,高于0.36 的要求,表明模型拟合效度良好。在检验区别效度时,各潜在变量的AVE 值均大于对应变量与其他变量相关系数的平方,满足研究要求(见表4)。

表3 模型检验

表4 区别效度分析

3.2 反向案例分析

在社会科学研究中,存在与统计学意义上显著的主要影响相反的案例现象。现有研究表明,在不考虑一个因素对另一个因素的主要影响的情况下,同一数据集中的两个因素之间可能存在正向、负向或没有关系,需要用反向案例分析来证实因素之间的关系(许娟 等,2020)。本文经过SPSS 的Cramer’sv检验,也发现了部分变量之间存在反事实案例,即低水平乡愁、社交、文化探索和学习会导致高水平主观幸福感,高水平乡愁、社交、文化探索和学习也会导致低水平主观幸福感,因此需要在旅游者主观幸福感预测中纳入反向案例,并进行fsQCA分析。

3.3 单变量的充分性和必要性分析

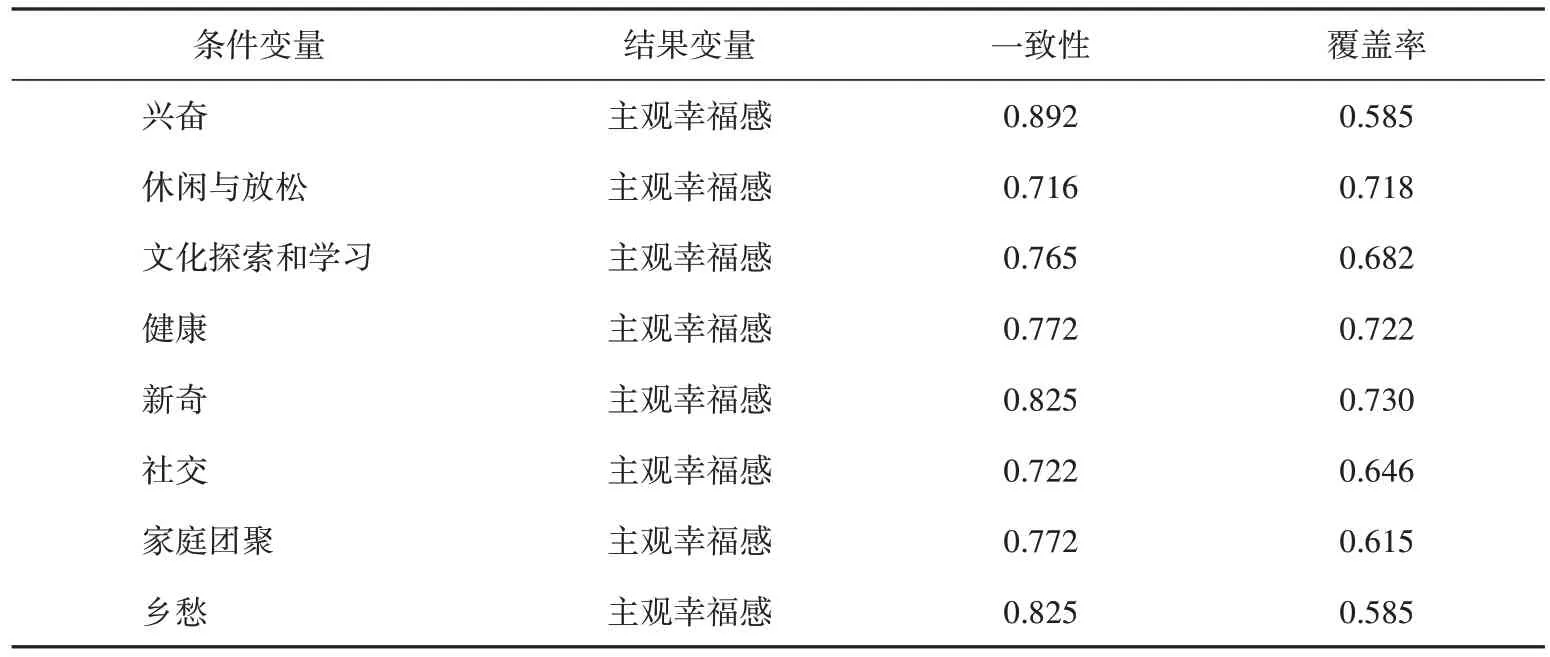

在模糊集定性比较分析研究方法中,单变量分析是其中的一个步骤,是指通过分析单一条件变量判断是否为乡村旅游者主观幸福感的充分或必要条件。一致性和覆盖率分别用来表示条件变量X 集合对结果变量Y 集合解释的必要条件和充分条件。在旅游研究中,主观幸福感的影响因素复杂多样。因此,在单因素分析中,只有一致性指标大于0.9,才可以被视为结果变量的必要条件(Ragin,2000;Ragin,2008;Rihoux et al.,2018;Zhang et al.,2021;Schneider et al.,2012;张圆刚 等,2020)。

本文对单项因素是否构成主观幸福感必要条件进行检验,如表5所示,旅游动机的8 个因素中没有任何一个单项因素是构成主观幸福感的必要条件,即当影响因素单独出现时,对结果变量的影响并不一定能达到预期结果,因此要进行多因素组合分析。

表5 单因素必要性分析

3.4 模糊集定性比较分析

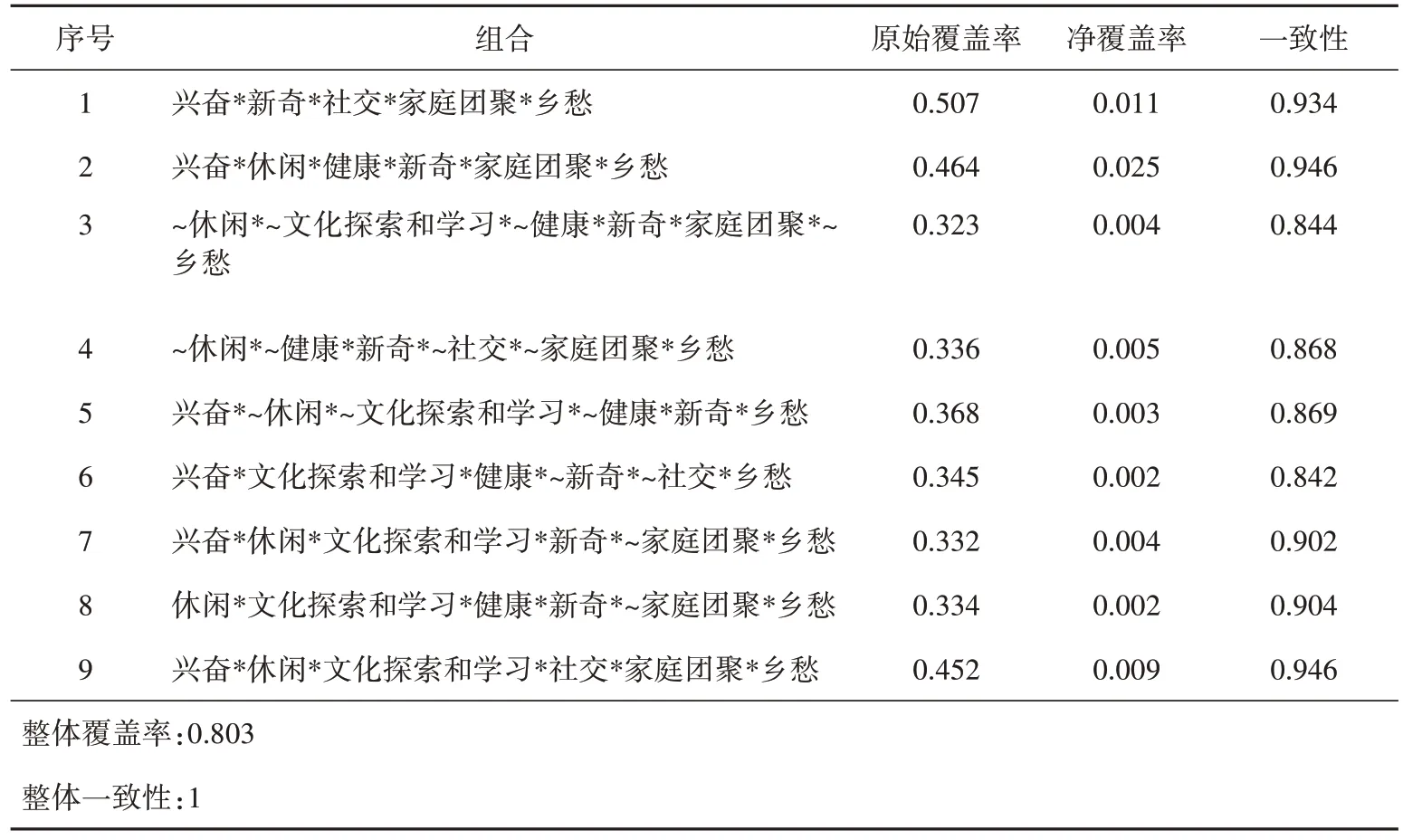

输出的数据分析结果会产生复杂解、中间解和简化解三种形式,这三者的主要区别是各自包含了多少逻辑余项,也被解释为反事实假设的条件组合。复杂解不进行构型简化,不利于后续的路径分析。而简化解由于将反事实分析简化,可能忽略一些必要条件,造成结果的科学性受到质疑。因此,本文使用中间解分析充分条件的组合(杜运周 等,2020),对结果变量即主观幸福感归纳出9 条路径(见表6)。在定性比较分析方法(QCA)的组合表达方式中,符号*表达“且”的交集关系,符号~表达“非”,意味着该变量在组合中“一定不存在”(余润哲 等,2021)。

表6 多因素的组合结果(主观幸福感)

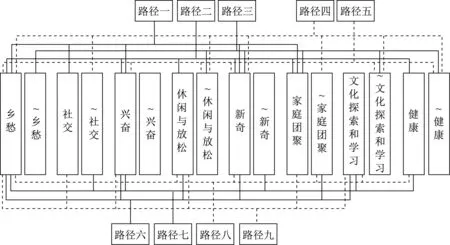

如表6所示,所有组合中的阈值都满足一致性的标准,说明旅游者主观幸福感的充分条件可以由这些组合构成。原始覆盖率是指某一种组合能够解释的案例占案例总量的百分比,主观幸福感的原始覆盖率介于0.323~0.507,可以得出,并不存在旅游动机中单一组合能够完全解释所有个案的情况。净覆盖率代表只能被该组合解释、无法被其他组合解释的案例占案例总量的百分比,主观幸福感净覆盖率介于0.002~0.025,说明主观幸福感被多种条件组合影响,总是存在其他的路径可以解释,而非单一路径。应用模糊集定性比较分析方法计算精简后,旅游动机视角下的条件变量对主观幸福感共有9 组充分条件组合,总体覆盖率约为0.803,表示所有乡村旅游者主观幸福感的影响因素中,有80.301%都包含在该9种条件组合路径中,总体一致性约为1.000,达到了研究要求的阈值标准。因此,这9 个条件组合能够有效解释乡村旅游者主观幸福感的影响因素组合,路径组合如图2所示。

图2 主观幸福感的影响路径模型

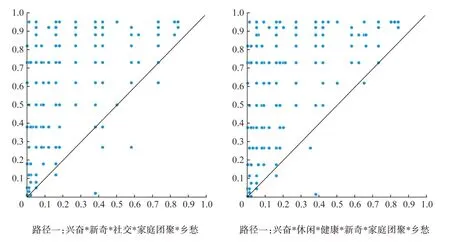

在所有的条件组合中,路径一兴奋*新奇*社交*家庭团聚*乡愁组合的原始覆盖率最高,达到0.507,表示这条路径能够解释50.675%的案例。路径二兴奋*休闲*健康*新奇*家庭团聚*乡愁组合能够解释46.436%的案例。路径一与路径二组合在大多数变量上重合,区别在于路径一包含社交,路径二包含休闲和健康。从覆盖率可以看出,相比于休闲和健康,社交对主观幸福感产生了更重要的影响(图3 plot图则显示路径一、二的因果算法)。路径三组合是~休闲*~文化探索和学习*~健康*新奇*家庭团聚*~乡愁,原始覆盖率为32.322%。路径四组合是~休闲*~健康*新奇*~社交*~家庭团聚*乡愁,原始覆盖率为33.552%。路径五组合是兴奋*~休闲*~文化探索和学习*~健康*新奇*乡愁,原始覆盖率为36.752%。路径六组合是兴奋*文化探索和学习*健康*~新奇*~社交*乡愁,原始覆盖率为34.519%。路径七围绕兴奋*休闲*文化探索和学习*新奇*~家庭团聚*乡愁,路径八围绕休闲*文化探索和学习*健康*新奇*~家庭团聚*乡愁发挥作用,分别能够解释33.182%和33.433%的案例,这两组路径组合在大多数变量上重合,区别在于路径七一定包含兴奋,路径八一定包含健康,健康对主观幸福感产生的作用稍稍高于兴奋。路径九组合是兴奋*休闲*文化探索和学习*社交*家庭团聚*乡愁,能够解释45.206%的案例。

图3 显示因果算法的plot图

4 结论与讨论

4.1 结论

本文使用模糊集定性比较分析方法,基于动机视角探究乡村旅游者主观幸福感驱动机制的影响因素与作用机制,主要研究结论如下:

(1)基于单因素角度观察后得出,在旅游动机视角的8 个影响因素中,虽然兴奋、新奇、社交对主观幸福感的一致性较高,但均不能对结果变量构成必要条件,也就是任何一个单因素均不能满足结果变量。因此,需要进行路径的组合分析,路径分析的结果显示要达到5种或5种以上因素的组合才能让乡村旅游者获得幸福感,这也为旅游研究和实践提供了与以往不同的新思路和理论依据。

(2)以布尔最小化逻辑精简后,得到的模糊集定性比较方法组合分析共有9 条,这9 条旅游者主观幸福感影响因素路径条件组合的总体覆盖率约为0.803,即在本文中所有旅游者主观幸福感的影响因素中,有约80.3%都落入以上9种条件组合中,总体一致性为1,能够解释游客获得幸福感的建构路径。结果显示,9种动机组合可以帮助旅游管理者和经营者设计出满足乡村旅游者特定需求的个性化套餐。

(3)乡村旅游体验的形成过程中,乡愁是形成主观幸福感的关键因素,这也验证了旅游开发中“要让居民望得见山,看得见水,记得住乡愁”指导意见的科学性与合理性。在原始覆盖率大于40%的3条路径即高解释力路径组合中,都包含兴奋、家庭团聚、乡愁这3个旅游动机要素,其中兴奋*新奇*社交*家庭团聚*乡愁组合最有可能让乡村旅游者产生主观幸福感。

4.2 讨论

作为“五大幸福产业”之首的旅游业,是提升民众幸福感的重要途径,也是研究者们重点关注的领域。利用旅游动机的视角,探寻影响乡村旅游者主观幸福感的组合路径,这对乡村旅游可持续发展具有重要的指导意义。

首先,本文利用模糊集定性比较分析研究方法,突破既往研究方法的限制,论证了任何旅游动机的单一要素无法孤立地发挥作用,需要与其他要素组合,才能充分发挥自身的最大潜力,使旅游者产生主观幸福感,同时也丰富了乡村旅游动机驱动主观幸福感的研究(王华 等,2020)。各组合路径的净覆盖率较低,代表着不同要素的优化组合均可以对乡村旅游者的主观幸福感产生较大的影响,乡村旅游者也很少仅被某个单一组合所影响。不同地区的乡村旅游资源条件各不相同,政府、旅游营销商及旅游目的地管理者应当充分挖掘自身优势,明确自身发展的核心要素,与其他要素系统地优化组合,采用多元化的手段与路径,提升旅游者的主观幸福感。同时,乡村旅游目的地即便在个别要素方面出现了短板和缺失,通过系统整合也能让乡村旅游者获得幸福感。

其次,研究结果发现,乡愁是影响乡村旅游者主观幸福感的重要因素,当乡村旅游目的地满足旅游者乡愁情感时,更容易使其产生幸福感(陈晓艳 等,2020)。乡村旅游者更多的是追寻与乡村自然和人文环境亲切的接触,参与到乡村本土的各种活动、节庆和生活方式中,追求乡村文化中的“原真性”,从城市的“快节奏”生活过渡到乡村的“慢节奏”生活。乡村旅游目的地如果过分迎合现代化的时尚和生活,丧失乡村原先的文化氛围和内涵,必然会影响乡村旅游者的主观幸福感。这也解释了在新冠疫情下,乡村旅游中以“田园综合体”或“特色小镇”等各种噱头包装出的景区(点)受到的冲击较大,而紧密依托乡村性发展起来的乡村旅游景点,最先走出困境,吸引了大批乡村旅游者的现象。乡村旅游在发展的同时,也应该合理利用当地现有资源,把文旅融合的优势发挥好,达到振兴乡村文化、留住乡愁记忆、重塑文化自信的目标。切忌为了追求旅游者的兴奋心理,破坏乡村的原真性,制造旅游目的地居民和旅游者之间的矛盾,将乡村建成“似城非城、似村非村”的“新村”,让旅游者追寻的“乡愁”变为忧愁(吕龙 等,2020;徐冬 等,2019)。旅游目的地管理者也应当加强监督,防止旅游经营者过度逐利,危害乡村旅游的可持续发展。

目前,乡村旅游已成为有效释放内需潜力,促进国内市场和经济大循环的重要载体之一,也是乡村振兴的新引擎。因此,乡村旅游地应在加强疫情及相关风险防控的同时,积极把握新时代的发展机遇,全面提升旅游要素环节的服务质量,满足旅游者高质量、多元化的旅游服务需求,并加强旅游目的地形象塑造和推广,重构旅游者的预期和认知程度,达到乡村旅游者旅游动机的期望,更好地满足游客对景区的情感契合,留下旅游者的“旅游凝视”,增强旅游者的幸福感和获得感,促使旅游业回暖(Bae et al.,2021;戴斌,2020)。

在乡村旅游研究中,旅游动机与主观幸福感之间关系的复杂性使人们难以全面理解其形成的机理。本文克服了既往研究中不能很好地处理多重共线性和非线性关系的困难,也注重了各个变量之间的依赖和关联的因果联系(许娟 等,2020;孙佼佼 等,2020),实现了旅游动机视角下的单因素变量对乡村旅游者主观幸福感的组合路径分析,为乡村旅游发展提供了可靠的营销方针与策略,同时也为乡村旅游地建设提供了理论依据。在未来的研究中,研究者可以对不同类型的乡村旅游目的地进行对比,得出更加有效的预测数据。另外,受客观因素的限制,本文只能选取部分条件变量,以后可以利用其他条件变量进行深入的探讨,完善乡村旅游动机对主观幸福感的影响机理。